232 глава 3. смысловые структуры, их связи и функционирование

как движение от структуры индивидуальной мотивации, основанной исключительно на потребностях (внутреннее, биологическое) к структуре, в которой главенствующую роль играют ценности (внутреннее, социальное). Это движение известно под не менее традиционным названием социализации. Интериоризация и социализация применительно к становлению личностных ценностей представляют собой две стороны одного процесса, рассматриваемого, соответственно, в аспекте судьбы (трансформации) самих ценностей и судьбы (трансформации) структуры индивидуальной мотивации. Это движение через разные границы: через границу внешнего/внутреннего в первом случае и через границу биологического/социального во втором.

Этот процесс не всегда протекает гладко. Если ребенок в процессе развития испытывает сильное давление на свои потребности и граница между внешним и внутренним оказывается слишком слабой, она падает под напором социальных ценностей, которые вторгаются в структуру мотивации, не встречая сопротивления и становятся личностными ценностями, не претерпевая заметных трансформаций. Индивид тем самым сливается с группой, однако утрачивает свою личностную идентичность (аутентичность), конформно растворяясь в социальном целом. Такой случай можно назвать гиперсоциализацией. Противоположный случай — гипосоциализация — может иметь место, когда эта граница, напротив, чересчур прочна и давление вызывает ответное сопротивление со стороны индивида. В этом случае индивид не пропускает в свою личность внешние регуляторы; в результате ценности не занимают в структуре мотивации соответствующее им место.

3.7. динамическая смысловая система как принцип организации и как единица анализа смысловой сферы личности

В предыдущих разделах мы выделили и описали шесть разновидностей смысловых структур, выступающих как функционально различные элементы смысловой сферы личности. Эти шесть структур были отнесены нами к трем уровням организации: уровню структур, непосредственно включенных в регуляцию процессов деятельности и психического отражения (личностный смысл и смысловая установка), уровню смыслообразующих структур, участие которых в регуляторных процессах опосредовано порождаемыми ими структу-

3.7. динамическая смысловая система

233

рами первого уровня (мотив, смысловая диспозиция и смысловой конструкт) и, наконец, высший уровень, к которому относится одна из разновидностей смысловых структур — личностные ценности, являющиеся неизменным и устойчивым в масштабе жизни субъекта источником смыслообразования, автономным по отношению к конкретным ситуациям взаимодействия субъекта с миром. По мере их рассмотрения нам уже приходилось обращаться к вопросам взаимодействия этих структур между собой и к их связям «по вертикали».

Вместе с тем, в свете сформулированной нами в первой главе задачи рассмотрения структурной организации личности как целого на основании принципа «анализа по единицам» (Выготский, 1934), выделение элементарных структурных составляющих является лишь промежуточным этапом в решении этой основной задачи. «Характеристика системы в целом требует иных понятий, чем характеристика отдельных иерархических уровней», — указывал В.С.Мерлин (1986, с. 36—37). Говоря о единицах анализа личности, А.Г.Асмолов справедливо критикует распространенное убеждение, что «в каком-либо одном динамическом образовании личности, будь то влечение, диспозиция, установка, отношение, потребность или мотив, как в фокусе, сконцентрированы свойства личности как целого» (Асмолов, 1984, с. 60). В поисках иного пути он обращается к понятию динамической смысловой системы.

Впервые мы встречаем это понятие у Л.С.Выготского, в контексте анализа конкретных механизмов интеграции психических процессов в сознании человека. Л.С.Выготский говорит о динамической смысловой системе как о единстве аффективных и интеллектуальных процессов, обозначая этим понятием тот факт, что «во всякой идее содержится в переработанном виде аффективное отношение человека к действительности, представленной в этой идее» (1934, с. 14). После смерти Выготского это понятие вернулось в психологию лишь в 1980-е годы в двух разных контекстах — в контексте описания процессов смысловой регуляции конкретных актов познавательной деятельности (Васильев, Поплужный, Тихомиров, 1980) и в контексте проблемы структуры личности для обозначения того, что в качестве единиц анализа личности не могут выступать отдельные ее структурные составляющие (Асмолов, 1983, 1984). В чем же заключается содержание этого понятия и его объяснительная ценность?

Если обратиться к развитию представлений о закономерностях структурной организации личности, о характере взаимодействия различных личностных структур, можно выделить три последовательных этапа на пути к современным взглядам. Первым этапом было представление о личностных чертах как рядоположенных единицах, различающихся лишь по степени генерализованное™:

| 234 глава 3. смысловые структуры, их связи и функционирование |

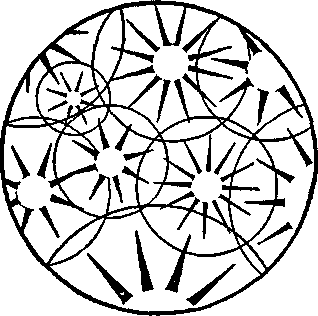

Рис. 7. Фрагмент структуры личности, определяемой в терминах черт (Allport, 1937)

одни обладают более широким радиусом действия, другие — более узким (см. рис. 7).

Важным этапным шагом в развитии представлений о структурной организации личности стало представление об иерархии структурных элементов. Можно выделить по меньшей мере три вида иерархических моделей структуры личности. Первая, наиболее гибкая, — модель, в которой отсутствует выделение фиксированных иерархических уровней; структурные элементы упорядочиваются не по их принадлежности к тому или иному уровню, а по относительной значимости. Примером является модель иерархии мотивов А.Н.Леонтьева. «Говоря о личности человека, мы всегда, фактически, подразумеваем, прежде всего, ту или иную направленность человека, создаваемую наличием ведущих жизненных мотивов, подчиняющих себе другие мотивы, которые как бы светят отраженным светом этих главных ведущих мотивов» (Леонтьев А.Н., 1948, с. 9).

Два остальных типа моделей связаны с выделением различных иерархических уровней организации. В одном случае выделение уровней производится по формально-динамическому признаку; содержательно эквивалентные структурные элементы могут в структуре личности разных людей относиться к разным уровням. Примером является диспозиционная модель В.А.Ядова, описывающая четыре уровня диспозиций: направленность интересов, ценностные ориентации, генерализованные социальные установки и ситуативные социальные установки (Саморегуляция..., 1979). Наконец, в последнем случае выделение уровней производится по содержательному приз-

3.7. динамическая смысловая система

235

наку. В качестве примера можно привести иерархическую «пирамиду» человеческих потребностей А.Маслоу (Maslow, 1970 б). Модели последнего типа являются наиболее жесткими, ограниченными.

Иерархические модели структуры личности занимают сейчас господствующее положение. Вместе с тем в них, как правило, не учитывается то обстоятельство, что существуют относительно отграниченные друг от друга подсистемы, «обслуживающие» ту или иную сферу жизнедеятельности, и границы между ними могут у разных людей различаться весьма существенно. Эти границы, определяющие специфическую группировку, кластеризацию мотивов, установок, ценностей и т.п., существенным образом характеризуют структурную организацию личности любого индивида. Дополнение представлений об иерархической организации структурных элементов личности представлением об их гетерархической группировке в относительно автономные подсистемы нашло отражение в таких понятиях, как «мотивационные линии» (Леонтьев А.Н., 1977), «мотивационные комплексы» (Ткачева, 1983) и «динамические смысловые системы». М.Ш.Магомед-Эминов хорошо сформулировал предпосылки, лежащие в основе современного понимания структурной организации личности: 1) анализируя личность, мы сталкиваемся с многообразием ее составляющих; 2) множество образующих личность содержаний не просто свалены «в кучу» или структурно рядоположены, но связаны в сложные синтетические образования; 3) это связывание осуществляется на основе особого «принципа связывания» (Магомед-Эминов, 1998, с. 148). Именно в качестве такого «принципа связывания» (но не только в этом качестве) можно рассматривать динамическую смысловую систему.

Динамическую смысловую систему (ДСС) можно определить как относительно устойчивую и автономную иерархически организованную систему, включающую в себя ряд разноуровневых смысловых структур и функционирующую как единое целое. Конституирующая характеристика ДСС — ее отдельность, невключенность в другие системы. Фактически ДСС — это то, чем была бы личность, если бы у нее была только одна всепоглощающая страсть, интерес, направленность, исключающая все остальное, то есть личность, характеризующаяся «внутренне простым жизненным миром», по Ф.Е.Василюку (1984). Можно найти, в частности, в художественной литературе случаи, когда структура личности действительно сводится к единственной ДСС. Близки к этому Скупой Рыцарь и Рыцарь Печального Образа, каждый из которых поглощен одной страстью, этой страсти подчинена вся жизнь и того и другого. Чахнущие от несчастной любви персонажи дают нам еще более убедительный пример — в этом случае даже системы, свя-