230 глава 3. смысловые структуры, их связи и функционирование

не будет знать ни голода, ни жажды, ни зубной боли, ни личных неприятностей. Все ее потребности будут мгновенно удовлетворяться по мере их возникновения» (Стругацкий, Стругацкий, 1992, с. 137).

Правый полюс — только ценности при полном отсутствии потребностей — дает нам образ ангела. В реальности этот полюс, разумеется, недостижим, и на практике мы имеем просто людей с разным удельным весом потребностного и ценностного компонента в структуре мотивации. Тем не менее, определенные клинические синдромы, такие как нервная или психическая анорексия (см. Зей- гарник, Братусь, 1980), дают нам картину, иллюстрирующую в некоторой степени приближение к этому полюсу.

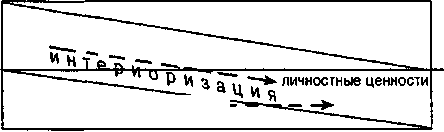

Приведенный выше рисунок отражает, однако, не только дифференциально-психологическую, но и генетическую картину. Левому полюсу соответствует новорожденный младенец; по мере онтогенетического развития происходит постепенное усвоение ценностей, которые начинают теснить потребности как источники мотивации. Поскольку новые ценности усваиваются существенно более быстрыми темпами, чем новые потребности, удельный вес потребностей в структуре мотивации снижается и между ними происходит перераспределение функций в пользу ценностей. Это движение обозначено на рисунке 5 прерывистой стрелкой.

Механизм становления личностных ценностей уже давно был описан в понятиях интериоризации личностью социальных ценностей (Донцов, 1975). Ряд авторов (Додонов, 1978; Кюрегян, 1979) отмечают, что осознание некоторого предмета как общественной ценности предшествует превращению его в личностную ценность — регулятор индивидуального поведения. «Перенимая от окружающих людей взгляд на нечто как на ценность, достойную того, чтобы на нее ориентироваться в своем поведении и деятельности, человек может тем самым закладывать в себе основы потребности, которой раньше у него не было» (Додонов, 1978, с. 12). Однако отнюдь не все социальные ценности, осознаваемые и даже признаваемые индивидом в качестве таковых, реально ассимилируются им и становятся его личностными ценностями. Осознания и положительного отношения к ценности явно недостаточно; более того, они, по-видимому, даже не являются необходимыми. Необходимым же условием этой трансформации является практическое включение субъекта в коллективную деятельность, направленную на реализацию соответствующей ценности. Э.А.Арутюнян (1979) отмечает, что промежуточным звеном, опосредующим этот процесс, выступает система ценностей референтной для индивида малой группы. Можно предположить, что усвоение ценностей больших социальных групп и общностей всегда опосредовано ценностями малых референтных для индивида групп.

3.6. личностные ценности и потребности

231

На начальных стадиях индивидуального развития единственной референтной малой группой, опосредующей усвоение социальных ценностей, долгое время остается семья. В подростковом возрасте, когда оформляются более или менее устойчивые компании сверстников, они становятся вторым, альтернативным каналом усвоения ценностей. Этим, в частности, объясняется возможность воспроизводства в обществе антигуманных и антиобщественных ценностей. Если деви-антная группа становится для индивида референтной, ценности более широких социумов, в том числе общечеловеческие ценности, воспринимаются через призму ценностей референтной малой группы, а не наоборот.

Таким образом, личностные ценности являются генетически производными от ценностей социальных групп и общностей разного масштаба. Селекция, присвоение и ассимиляция индивидом социальных ценностей опосредуется его социальной идентичностью и ценностями референтных для него малых контактных групп, которые могут выступать как катализатором, так и барьером к усвоению ценностей больших социальных групп, в том числе общечеловеческих ценностей. Личностные ценности выступают как внутренние носители социальной регуляции, укорененные в структуре личности.

На рисунке поэтому необходимо обозначить и социальную среду, выступающую источником ценностей.

| социальные ценности и нормы |

| внутреннее |

социальное

социальное

биологическое

потребности---------- ^~^г-=

социализация

внешнее

Рис. 6. Изменение соотношения потребностей и личностных ценностей в ходе социогенеза

Как видно из рисунка 6, границы между социальным и биологическим и между внешним и внутренним совпадают только в начальной точке развития, у новорожденного ребенка. В этой и только в этой точке оказывается верна «асоциальная» парадигма, рассматривавшаяся выше. Однако в реальном развитии мы имеем движение, завершающееся усвоением ценностей социальных общностей и их трансформацией в личностные ценности. Это движение можно рассматривать по меньшей мере в двух аспектах. Во-первых, как движение от ценностей социальных групп (социальное, внешнее) к личностным ценностям (социальное, внутреннее). Это движение традиционно обозначается понятием интериоризации. Во-вторых,