Структурах и смысловой сфере личности

Выполненный нами в предыдущем разделе философский анализ жизненных отношений, связывающих субъекта с миром и конкретизирующихся в жизненных смыслах объектов и явлений действительности, позволяет дать ответ на вопрос о природе и онтологическом статусе смысловых образований и вплотную подойти к психологическому исследованию форм существования смысла в структуре личности, сознания и деятельности, превращающих его в регулятор жизненных процессов, то есть к исследованию собственно смысловой сферы личности. Нам предстоит раскрыть суть отношения между объективно-содержательной стороной смысловых образований, охарактеризованной в предыдущем разделе, и конк-

А

2.3. общее представление о смысловой сфере личности 125

ретно-психологическими формами и механизмами их существования!! функционирования, феноменология которых будет описана и систематизирована в последующих главах.

Это отношение есть отношение превращенной формы. Понятие превращенной формы, разработанное в трудах М.К.Мамардашвили (1968; 1970), описывает инобытие некоторой реальности в инородном субстрате, характеризующееся ее подчинением формообразующим закономерностям последнего. «На место предмета как системы отношений становится квазипредмет, привязывающий проявление этих отношений к какой-либо субстанции, конечной и нерасчленимой, и восполняющей их в зависимости от ее "свойств"» (Мамар- дашвили, 1970, с. 388). В отличие от классического отношения формы и содержания, в случае превращенной формы отсутствуют обособленные содержательные определения: «... форма проявления получает самостоятельное "сущностное" значение, обособляется, и содержание заменяется в явлении иным отношением, которое слипается со свойствами материального носителя (субстрата) самой формы (например, в случаях символизма) и становится на место действительного отношения» (там же, с. 387). В результате этого превращения и слияния само исходное содержание претерпевает определенные трансформации: исходная система отношений сворачивается, редуцируются и выпадают опосредующие звенья и промежуточные зависимости; обнажаются одни характеристики предмета, функционально значимые в данной превращенной форме, и стираются другие, не имеющие значения для соответствующих нспектов его функционирования. Все эти трансформации определяются не чем иным, как свойствами субстрата, в котором получает воплощение исходное предметное содержание.

Понятие превращенной формы привлекалось как объяснительное при анализе структур сознания и их соотношения с порождающей их системой реальных бытийных отношений (см. Мамардашвши, 1968). Лишь претерпевая ряд трансформаций, обусловленных формообразующими закономерностями самого сознания, реальность «...определяет сознание, представляется в нем тем или иным определенным образом, содержанием, смыслом, значением, скрывая в го же время от него самое себя и механику преобразований» (там же, с. 21). Во всех этих формах «...реальные отношения объективно опушены и заменены определенными преобразованими (до и неза-нисимо от сознания)» (там же, с. 20). Сознание при этом понимается в самом широком смысле, практически отождествляясь со всей сферой психического у человека; в качестве примеров превращенной формы М.К.Мамардашвили называет не только значения, смыслы и символы, но и, в частности, мотивы. Если, однако,

126

глава 2. Онтология смысла

применительно к проблеме значения идея превращенной формы давно и продуктивно эксплуатируется в психолингвистических исследованиях (Леонтьев А.А., 1975; Тарасов, 1979 и др.), то по отношению к собственно личностным структурам — в частности, к тем же мотивам и смыслам — эту работу еще предстоит проделать.

Анализ смысловых образований под этим углом зрения целесообразно начать с отказа от самого термина «смысловое образование». Как явствует из предыдущей главы, понятие смыслового образования получило уже несколько существенно различающихся определений; более того, это понятие то относится к конкретным качественно определенным структурам, то используется как обобщающее родовое понятие, объединяющее целый ряд конкретных разновидностей смысловых образований, то описывает некоторую сложную систему, включающую целый ряд смысловых элементов. Нам же крайне важно все эти моменты различать, поскольку наше исследование предполагает последовательное движение от описа-1шя функционально специализированных элементов к организации смысловой сферы личности как целого. Поэтому вместо понятия смысловых образований мы вводим два новых понятия: смысловых структур и смысловых систем. Понятие смысловых структур высту-^пает как обобщающее родовое понятие для описываемых ниже специфических элементов структурной организации смысловой сферы личности; понятие смысловых систем относится к особым образом организованным целостным многоуровневым системам, включающим в себя целый ряд различных смысловых структур.

Анализ смысловых образований под этим углом зрения целесообразно начать с отказа от самого термина «смысловое образование». Как явствует из предыдущей главы, понятие смыслового образования получило уже несколько существенно различающихся определений; более того, это понятие то относится к конкретным качественно определенным структурам, то используется как обобщающее родовое понятие, объединяющее целый ряд конкретных разновидностей смысловых образований, то описывает некоторую сложную систему, включающую целый ряд смысловых элементов. Нам же крайне важно все эти моменты различать, поскольку наше исследование предполагает последовательное движение от описа-1шя функционально специализированных элементов к организации смысловой сферы личности как целого. Поэтому вместо понятия смысловых образований мы вводим два новых понятия: смысловых структур и смысловых систем. Понятие смысловых структур высту-^пает как обобщающее родовое понятие для описываемых ниже специфических элементов структурной организации смысловой сферы личности; понятие смысловых систем относится к особым образом организованным целостным многоуровневым системам, включающим в себя целый ряд различных смысловых структур.

В наиболее общем определении смысловые структуры являются превращенными формами жизненных отношений субъекта. Жизненные смыслы и стоящие за ними более или менее сложные системы действительных жизненных отношений субъекта даны его сознанию и включены в его деятельность в превращенной форме смысловых структур, которые в совокупности образуют систему смысловой регуляции жизнедеятельности субъекта. Эта система обеспечивает подчинение деятельности субъекта логике жизненной необходимости, логике отношений с миром; в то же время, как отмечалось выше, развитие и усложнение смысловой регуляции расширяет возможности человека произвольно строить свои отношения с миром.

Как уже говорилось выше, специфика превращенной формы во многом определяется субстанцией, к которой привязываются превращенные отношения. Исходный предмет замещается квазипредметами или квазиобъектами, существующими объективно, дискретно и самостоятельно. М.К.Мамардашвили приводит в качестве примера таких квазиобъектов «...труд и капитал, имеющие цену; материальные знаки различных видов языков, несущие в себе непосредственное

2.3. общее представление о смысловой сфере личности

127

значение объектов; запоминающие и кодирующие устройства в электронных машинах и т.п. В этих предметах нет и на деле не может быть непосредственной связи между стоимостью и трудом, между знаком и объектом и т.д. Но именно из этого прямого замыкания связи на некоторого "носителя" и развивается новое, восполненное (или восполняющее) отношение, которое дает структуру и последовательность объективной видимости и которое обозначает или косвенно реализует процесс, не проступающий прямо в этом явлении» (Ма- мардашвили, 1970, с. 388). Такими квазиобъектами, замещающими в структуре личности ее действительные жизненные отношения, и являются смысловые структуры.

Согласно изложенным представлениям, классификация смысловых структур должна опираться на выделение видов психологических квазиобъектов, которые могут служить субстратом для превращенной формы жизненных отношений. В роли таких квазиобъектов может выступать психический образ и стоящие за ним индивидуально-специфические измерения субъективного опыта, определяющие его организацию; актуальные установки, задающие направленность предметно-практической и психической деятельности и стоящие за ними обобщенные латентные диспозиции, определяющие спектр потенциальных поведенческих реакций по отношению к определенным объектам и ситуациям; конкретные предметы жизненного мира, требующие осуществления по отношению к ним определенной деятельности и стоящие за ними идеальные модели должного, обладающие способностью многократно порождать деятельность, выступая перед субъектом каждый раз в ниде новых и новых конкретных предметов. Соответственно, мы можем выделить шесть видов смысловых структур: личностный смысл и узком значении термина, понимаемый как составляющая сознания (Леонтьев А.Н., 1977), смысловой конструкт, смысловую установку, смысловую диспозицию, мотив и личностную ценность.

Выделение этих шести разновидностей смысловых структур не является продуктом чисто логического анализа. В следующей главе мы поочередно обоснуем на эмпирическом материале необходимость выделения каждой из этих структур и объяснительную ценность соответствующих понятий. При всем различии характера и функциональных проявлений перечисленных структур они теснейшим образом связаны между собой. Один и тот же жизненный смысл, преломляясь в структуре личности, может принимать различные превращенные формы и выступать в разном обличьи. Например, объективное j&ecTO и роль денег в жизни человека (их жизненный, смысл) может проявляться в экспериментальных эффектах субъективной переоценки физических размеров монет

128

глава 2. Онтология смысла

(личностный смысл), в забывании долгов (смысловая установка), в готовности взяться за тяжелую и нудную, но хорошо оплачиваемую работу (мотив), в преувеличенно бережном обращении с дорогими вещами (смысловая диспозиция), в выборе знакомств или супруга по признаку материальной обеспеченности (смысловой конструкт), в жизненной ориентации на достижение материального благополучия, богатства (личностная ценность). Каждая из этих психологических структур является специфической превращенной формой одного и того же жизненного смысла; в целостной системе смысловой регуляции жизнедеятельности личности все они взаимосвязаны. Вместе с тем это все же разные психологические структуры, существенно различающиеся по своим структурным и функциональным характеристикам. Можно сказать, что взаимосвязи этих структур принадлежат к личностному измерению, к плоскости жизненных отношений, в то время как различия между ними обусловлены спецификой их строения и функционирования как ре-гуляторных образований психики. По сути, смысловые структуры личности представляют собой точки взаимопроникновения двух плоскостей или измерений человеческой жизни — психического и личностного. Это взаимопроникновение происходит путем воплощения смысловой реальности в превращенной форме в определенных структурах психики. Тем самым смысловые структуры личности могут быть названы одновременно смысловыми структурами психики, поскольку им присуща как бы двойная природа. Они вовлечены одновременно в две системы взаимосвязей, в два движения. Своим смысловым содержанием они причастны сфере жизненных отношений и включены в локализованную в ней сеть смысловых связей. Своей формой, с которой связаны различия между разными смысловыми структурами, они обязаны своему специфическому месту и роли в структуре механизмов регуляции процессов деятельности и психического отражения, в которой они тесно переплетаются с другими, несмысловыми регуляторными структурами и механизмами.

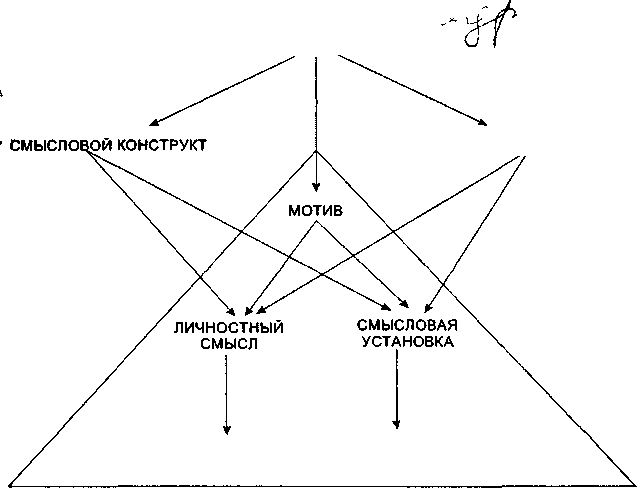

На рисунке 3 изображена схема функционирования взаимосвязей вышеназванных смысловых структур, то есть тех взаимосвязей, которые реализуются в процессах смыслообразования. Как следует из схемы, эмпирически регистрируемые воздействия на сознание и деятельность оказывают только личностные смыслы и смысловые установки конкретной деятельности, порождаемые как мотивом этой деятельности, так и устойчивыми смысловыми конструктами и диспозициями личности. Мотивы, смысловые конструкты и диспозиции образуют второй иерархический уровень смысловой регуляции. Высший уровень систем смысловой регуляции образуют

2.3. общее представление о смысловой сфере личности

129

|

|

| ЛИЧНОСТНАЯ ЦЕННОСТЬ |

| СМЫСЛОВАЯ ДИСПОЗИЦИЯ |

| ЭМПИРИЧЕСКИ РЕГИСТРИРУЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ |

Рис. 3. Функциональные взаимосвязи смысловых структур.

Треугольником на схеме обведены структуры и их связи,

существующие и реализующиеся в пределах одной

отдельно взятой деятельности

ценности, выступающие смыслообразующими по отношению ко всем остальным структурам. Иначе выглядят связи между теми же структурами в генетическом разрезе, однако генезис смысловых систем и структур представляет собой отдельную проблему.

Коснемся вначале различий между этими структурами. Во-первых, половина из перечисленных личностных структур не может быть, строго говоря, отнесена к структуре личности из-за того, что личностный смысл, смысловая установка и мотив (согласно определениям, которые будут даны в следующей главе), не являются устойчивыми, инвариантными образованиями. В отличие от смысловых конструктов, смысловых диспозиций и ценностей, обладающих трансситуативным и «наддеятельностным» характером, они складываются и функционируют лишь в пределах конкретной отдельно взятой деятельности; выход их за рамки этой деятельности и приобретение устойчивости означает трансформацию их в другие, устойчивые структуры. Вместе с тем теснейшие генетические связи между

7503

130

глава 2. Онтология смысла

структурами актуальной деятельности и устойчивыми элементами структуры личности не позволяют разорвать их даже в теоретическом анализе.

Второе различие связано с плоскостью функционирования каждого из выделенных квазиобъектов. Установки и диспозиции релевантны плоскости предметно-практической и психической деятельности; их эмпирическое изучение возможно посредством фиксации (объективной или путем внешнего наблюдения) особенностей протекания этой деятельности. Личностные смыслы и смысловые конструкты релевантны плоскости сознания, образа мира субъекта; их эмпирическое изучение возможно на основе анализа различных форм самоотчетов испытуемых. При этом необходимо учитывать, что непосредственные регуляторные воздействия на структуры деятельности и образа мира оказывают, как мы увидим в следующей главе, только личностные смыслы и смысловые установки; изучение же смысловых конструктов и диспозиций возможно лишь путем экспериментального разделения устойчивых и ситуативных компонентов систем смысловой регуляции.

Еще более опосредованным образом связаны с сознанием и процессами деятельности мотивы и ценности; специфическим свойством мотива выступает, в частности, то, что он задает границы отдельной деятельности и тем -самым границы функционирования личностных смыслов и смысловых установок. Фактически единственным методом, позволяющим экспериментально выделить влияние мотива, является навязывание испытуемому более или менее искусственного мотива; естественные же мотивы крайне трудно отделить в эксперименте от личностных смыслов и смысловых установок, исключительно через посредство которых они и проявляются. То же, но еще в большей степени, относится к ценностям. Вместе с тем трудности эмпирического изучения некоторых из перечисленных смысловых структур не мешают нам рассматривать их как элементы единой системы объяснительных понятий. Подробно эта система будет представлена в следующей главе.

2.4. пути и механизмы порождения смыслов

Вернемся теперь к онтологическому плану анализа, в частности, к вопросу о механизмах порождения смыслов. В разделе 2.2. мы представили в самых общих чертах онтологическую картину жизненных отношений и строящихся на них смысловых связей, на основе кото-

2.4. пути и механизмы порождения смыслов ___________________ 131

рых происходит приобретение все новыми объектами и явлениями действительности жизненного смысла для субъекта. Эти представления о смыслообразовании, детализируемые и уточняемые в последующих главах, описывают динамику саморазвития смысла в форме переходов от одного носителя к другому. Этот процесс подразумевает заданность смыслообразующих источников; в нем, строго говоря, не возникают новые смыслы, а уже существующий смысл переходит в новую форму существования или на новый носитель. Источником изменений выступает при этом некоторая априорно существовавшая высшая смысловая инстанция, высший смысл.

Но откуда берутся эти высшие смыслы, по отношению к которым уже нельзя обнаружить смыслообразующие связи, ведущие еще дальше? На уровне самых общих смысловых ориентации (к нему мы относим такие психологические образования как потребности, личностные ценности, мировоззрение, смысл жизни и самоотношение) смыслообразование невозможно, ибо смысловые структуры этого уровня не наполняются смыслом из какой-то еще более высокой смыслообразующей инстанции — такой инстанции нет. Процессы смыслообразования на этом уровне берут свое начало, они определяются общими смысловыми ориентациями с содержательной стороны, но не определяют их. Развернутая в разделе 2.2. модель жизненных отношений и смысловых связей позволяет объяснить формирование смысловой регуляции жизнедеятельности пос ле того, как в жизненном мире субъекта выделились смысловые узлы, точки дальнейшей кристаллизации смыслов, то есть после юго, как некоторые точки жизненного мира оказались выделены, получили особый для субъекта статус.

На какой основе происходит это выделение? В разделе 2.2. мы ограничились указанием на потенциальную возможность взаимодействия между субъектом и объектом или явлением, определяемую соответствием их объективных свойств и характеристик. Это указание, однако, не объясняет того, почему именно те, а не иные точки приобретают особую значимость. Здесь уместно вспомнить метафорическое понимание В.В.Налимовым (1989 а, б) личности как фильтра, который, накладываясь на бесконечный континуум смыслов, обра-чующий мир, проявляет лишь некоторые из них. Чем же определяются качественные особенности этого фильтра? В одной из работ (Леонтьев Д.А., 1992 а) мы попытались сформулировать критерии необходимости потребностей — сохранение и развитие субъекта и социального целого, к которому он принадлежит. Однако, по меньшей мере для человека, эти критерии могут объяснить порождение лишь какой-то части, но отнюдь не всех ключевых для его жизнедеятельности смыслов.

132

глава 2. Онтология смысла

Наиболее глубокий анализ этой проблемы мы находим в работе А.М.Лобка. «Представим себе живое существо, у которого есть интерес ко всему на свете, и у которого всякий без исключения предмет вызывает равновеликий интерес. Иначе говоря, представим, что у этого живого существа есть только мотивированность к окружающему его предметному миру, но при том нет никаких механизмов отбора, нет никаких механизмов внутренней редактуры. Такого рода живое существо не сможет сделать ни шагу, как знаменитый буриданов осел. Или будет с тупым упорством умалишенного последовательно и внимательно изучать каждый предмет, который будет попадаться ему на пути: на что ни упадет в очередную секунду его взгляд, то и будет предметом его очередного аффектированного или вялотекущего интереса» (Лобок, 1997, с. 53).

Для реального животного, как указывает А.М.Лобок, проблема решается просто: абсолютной точкой отсчета всей его жизнедеятельности выступает генетическая видовая программа, а все, что выходит за ее пределы, является ничего не значащим фоном. «Набрасывая на мир сетку своей, биологической размерности, животное вычленяет из мира некий свой, видовой фрагмент и подчеркнуто игнорирует все остальное... Для двух представителей одного и того же вида мир упорядочен принципиально одинаково» (там же, с. 41—42). «Нормальное животное — это то, которому интересна лишь та часть окружающего его мира, которая имеет непосредственное отношение к осуществлению его видовых биологических потребностей. Животное, которое рискнуло бы выйти за границы такого рода интереса, просто невозможно» (там же, с. 54—55).

Для реального животного, как указывает А.М.Лобок, проблема решается просто: абсолютной точкой отсчета всей его жизнедеятельности выступает генетическая видовая программа, а все, что выходит за ее пределы, является ничего не значащим фоном. «Набрасывая на мир сетку своей, биологической размерности, животное вычленяет из мира некий свой, видовой фрагмент и подчеркнуто игнорирует все остальное... Для двух представителей одного и того же вида мир упорядочен принципиально одинаково» (там же, с. 41—42). «Нормальное животное — это то, которому интересна лишь та часть окружающего его мира, которая имеет непосредственное отношение к осуществлению его видовых биологических потребностей. Животное, которое рискнуло бы выйти за границы такого рода интереса, просто невозможно» (там же, с. 54—55).

Именно таким «невозможным животным» является, по мнению A.M.Лобка, человек, у которого «мы сталкиваемся с феноменом индивидуально-неодинаковой упорядоченности мира» (там же, с. 43). Характерным для человека является то, что его потребности, привычки и интересы носят принципиально надвидовой, личностный, то есть неповторимый и невоспроизводимый характер и не могут быть объяснены какой-либо универсальной матрицей. Как же возможно объяснить организацию человеком своих отношений с миром «по индивидуальному проекту»? А.М.Лобок вводит в качестве объяснительного понятия категорию мифа — мифа культурного и мифа индивидуального. «Миф как принципиально иллюзорная, сочиняемая самой человеческой культурой точка отсчета, позволяющая человеку выбрать там, где привычные для животного средства выбора не помогают... Именно миф оказывается тем высшим регулятором, который упорядочивает отношение человека к всепредметному миру и позволяет человеку не сойти с ума перед лицом открывающихся ему бесконечных предметных возможностей... Именно миф расставляет

2.4. пути и механизмы порождения смыслов 133

перед человеком систему своеобразных "указателей": что должно являться более ценным, а что — менее, что должно являться более значимым, а что — второстепенно и третьестепенно по своей значимости. Именно миф — иллюзорная и нелепая конструкция с точки зрения внешнего наблюдателя — создает систему тех базовых ориентиров, которые позволяют представителю той или иной культурной общности твердо знать, каким факторам окружающего предметного мира следует отдавать предпочтение» (там же, с. 56—57).

Другими словами, выделение в жизненном мире субъекта веду щих смысловых ориентиров, которые становятся в дальнейшем смыслообразующими основаниями его жизнедеятельности, осуще ствляется на основании индивидуально-неповторимых актов смыс- лопорождения, лишь небольшая часть которых может быть описана в понятиях объективной или витальной необходимости. Еще раз подчеркнем, что психологической основой формирования и изменения общих смысловых ориентации личности являются не процессы смыслообразования — порождения смысла от какого-то более общего смысла, — а порождение смысла в непосредственном взаимодействии с миром. Смыслообразование и смыслопорождение можно метафорически сопоставить соответственно с зажиганием огня от другого огня (факела от костра) и с высечением искры из кремня. В первом случае уже существующий огонь (смысл) просто переносится на новый носитель, во втором — он возникает по естественным закономерностям из источника, который сам не имеет огненной (смысловой) природы.

Теоретический анализ позволяет говорить о следующих психологических механизмах порождения смысла: замыкание жизненных отношений, индукция смысла, идентификация, инсайт, столкнове ние смыслов, полагание смысла. Этот перечень является, насколько нам известно, первой попыткой систематизации механизмов смыс-лопорождения. Он представляет собой эмпирическое обобщение и, следовательно, не является закрытым.

1. Замыкание жизненных отношений. Сутью замыкания (как мы его будем далее называть для краткости) является встреча субъекта с объектом или явлением, результатом которой становится неожиданное спонтанное обретение этим объектом весомого жизненного смысла, то есть важного места в жизни субъекта. Этот механизм отчасти схож с такими механизмами как импринтинг (см., например, Вилюнас, 1990), опредмечивание потребности (Леонтьев А.Н., 1971), фиксация установки (Узнадзе, 1966). Отличие заключается в гом, что во всех этих трех случаях потребность в объекте полагается уже имеющейся к моменту встречи; она лишь находит свой предмет, который приобретает смысл в свете ее, то есть здесь речь идет

134

глава 2. Онтология смысла

о смыслообразовании. В случае же замыкания нет основания предполагать наличие априорной потребности, более того, в ряде случаев такое замыкание приводит к фрустрации имевшихся потребностей.

Одним примером является любовь с первого взгляда, которая не всегда бывает опредмечиванием имевшейся романтической потребности («душа ждала кого-нибудь»), но порой, напротив, вступает в конфликт с имевшимися потребностями и оказывает разрушительное воздействие на сложившуюся структуру жизни зрелого человека, не дав ничего взамен. Другой пример — формирование наркотических и квазинаркотических зависимостей (собственно наркотики, алкоголизм, курение, азартные игры, компьютерные игры и другие зависимости). Третий пример — увлечение рискованными видами спорта (альпинизм, виндсерфинг, авто- и мотогонки и т.п.), которое невыводимо из структуры иных потребностей (см. об этом Rheinberg, 1987; Csikszentmihalyi, 1990); смысл этой деятельности самодостаточен и порожден переживанием уникальных ощущений, с которыми человек сталкивается в этой деятельности («Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, / И только немного завидуешь тем, / Другим, у которых вершина еще впереди» — В.Высоцкий). Вспомним, наконец, такую замечательную литературную иллюстрацию как новеллу О.Генри «Фараон и хорал» (1955). Бродяга промозглой осенью пытается, как обычно, попасть в тюрьму, где тепло и кормят. После нескольких неудачных попыток, проходя мимо церкви, он слышит доносящуюся оттуда органную музыку, которая переворачивает его душу, и он решает бросить бродяжничать, пойти работать и вообще начать жизнь сначала. В этот момент его арестовывают и сажают в тюрьму за бродяжничество. Примеры замыкания жизненных отношений можно было бы множить, но и приведеных уже достаточно для того, чтобы увидеть: в результате такого замыкания рождается качественно новый жизненный смысл, невыводимый из имевшихся ранее у субъекта смыслов, потребностей и ценностей.

2. Индукция смысла представляет собой придание смысла (смысловую рационализацию) деятельности, изначально лишенной смысла, которую человеку приходится выполнять под теми или иными внешними принуждениями. Механизм индукции выражен формулой «стерпится — слюбится» и основан на потребности человека придавать смысл всему, что он делает. Так, работа, выполняемая по принуждению, может постепенно затягивать и даже начать нравиться, жена и муж, сосватанные родителями в патриархальной модели брака, познакомившись на своей свадьбе, постепенно строят вторичную смысловую основу фактически уже осуществляющихся по ритуалу семейных отношений. Есть и примеры творческой индукции

2.4. пути и механизмы порождения смыслов 135

оригинального смысла бессмысленной деятельности, в частности, следующая легенда из жизни группы декабристов, сосланных на каторгу (Л.Я.Гозман, личное сообщение). Один из надзирателей, ненавидевший декабристов и не упускавший случая поиздеваться над ними, однажды заставил их перетаскивать большую кучу камней с одного места на другое. Когда куча была перенесена, он заставил переносить камни обратно. Затем еще и еще раз. Его целью было бессмысленной работой расшатать дух заключенных, вывести их из себя. Но они смогли придать этой работе смысл, задавшись^ целью вывести из себя надзирателя прилежным перетаскиванием камней. Легенда гласит, что им это удалось. Экспериментально-пси-хологическим эквивалентом этой ситуации можно считать тот факт (обнаруженный А.Карстен в ее известных экспериментах по пресыщению), что эффект пресыщения не наступал, когда испытуемый ставил свою собственную цель — утомить экспериментатора! (Зей- гарник, 1986, с. 89).

Особая роль принадлежит индукции смысла как механизму формирования смысловой регуляции в раннем онтогенезе. На это обратил внимание еще Л.С.Выготский, отметивший, что вначале мать осмысливает спонтанное движение ребенка как указание; оно становится жестом для других, не будучи еще жестом для себя. «Первоначальный смысл в неудавшееся хватательное движение вносят, таким образом, другие... Ребенок приходит... к осознанию своего жеста последним» (Выготский, 1983 а, с. 144). Как показывают, например, исследования во многом опирающегося на работы Выготского Дж.Шоттера, способность ребенка осмыслять свои действия, переживать их как имеющие смысл, а не просто причинно обусловленные, выступают как практический навык, формирующийся в результате индуктивного приписывания им смысла его матерью (Shatter, 1975; 1976; 1978).

3. Идентификация с определенной социальной группой или общностью в процессе социогенеза приводит к присвоению смысловых ориентации, характеризующих культуру данной социальной ipynnbi. Осознание себя, скажем, православным, мужчиной, болельщиком «Спартака», ставит человека лицом к лицу с системой смыслов, выработанных соответствующей социальной группой. Наиболее концентрированной формой выражения смысловых ориентации социальной группы служит система групповых ценностей. Механизмы усвоения индивидом ценностей группы были подробно рассмотрены нами ранее (Леонтьев Д.А., 1996 б, 1997 б; см. также ниже раздел 3.6). Как правило, к моменту осознания индивидом своей принадлежности к определенной социальной группе он уже разделяет заметную часть ее смысловых ориентации, что, собствен-

136

глава 2. Онтология смысла

но, и служит основанием для отождествления себя с данной группой. Следствием такого отождествления является, однако, принятие и других смыслов и ценностей, входящих в «ценностное ядро» (Леонтьев Д.А, 1997 б) данной группы.

А.М.Лобок считает, что основой присвоения смыслов «своей» социальной общности является общий миф. «Люди, погруженные в один и тот же миф, понимают друг друга с полуслова.... Миф — это тайный язык смыслов, сама суть которого состоит в том, чтобы сделать данную культуру эзотеричной, непроницаемой для представителей других культур» (Лобок, 1997, с. 21). А.М.Лобок рассматривает миф как «смыслонесущую» реальность, как то, что дарует человеку смысл. «Любой миф предлагает человеку некую условную ценностную систему отсчета, весьма и весьма условное представление о приоритетах, весьма и весьма условную систему представлений о том, что является самым важным, что — менее важным, а что — совсем ничего не значащим фактором человеческого существования» (там же, с. 73). Условность смыслообразующей иерархии, заключенной в культурном мифе, состоит в том, что нет никаких причин, рациональных оснований, объясняющих именно такую, а не иную ценностную иерархию. Но вместе с тем эта система ценностей не является произвольной: будучи создан, миф становится основанием общей идентичности представителей данной культуры, социальной группы. Вопрос о правильности или истинности мифа лишен смысла; принимая, разделяя миф, я тем самым ставлю себя внутрь той культуры, социума, который сплочен именно этим мифом, а усомнившись в нем или в производном от него смысле, я просто оказываюсь в позиции чужого по отношению к ней. «Смысл есть высшее знание не потому, что он несет в себе объективную истину, а потому, что он несет в себе знак принадлежности той или иной культуре» (там же, с. 86).

4. Инсайт, или просветление — внезапное усмотрение смысла там, где только что еще ничего не было. Смысл возникает в сознании как бы ниоткуда, почти мистическим образом. Каждому знакомы такие переживания, большие или малые по своей значимости и влиянию на жизнь. М.К.Мамардашвили в своей психологической топологии пути вводит два нетрадиционных постулата, проливающих свет на феномены смыслового инсайта. Во-первых, в каком-то смысле истина всегда уже есть около нас в любой момент. Во-вторых, мы не приходим к ней в результате прямого и целенаправленного движения. Мы можем войти в состояние, из которого эта истина вдруг откроется, лишь «по кривой, выйдя в другое измерение, которое открывается тем, что мы делаем с собой сами» (Ма- мардашвили, 1995, с. 332). Мамардашвили говорит в этой связи о

2.4. пути и механизмы порождения смыслов

137

том, что сознание находится, как правило, в неструктурированном состоянии, не дающем увидеть истину, и привести к истине может не движение, не исследование, а определенная структура, которую может придать сознанию какое-то переживание, текст, произведение искусства и т.п. «Истина появляется тогда, когда твоя, действительно тобою испытанная жизнь как бы всплывает в тебе очищенная и ясная» (там же, с. 15).

5. Столкновение смыслов происходит при встрече субъекта — но

сителя внутреннего смыслового мира — с другими смысловыми ми

рами. Перед субъектом встает проблема сопоставления разных

вариантов осмысления действительности, которые могут различать

ся по степени полноты, разработанности, а также содержательно,

и характеризоваться разной степенью противоречивости. Столкно

вение с иным смысловым миром приводит к осознанию относи

тельности своего, и результатом взаимодействия двух смысловых

миров может являться либо обогащение смыслового мира субъек

та, либо его более или менее радикальные перестройки, связан

ные не только с обретением новых смыслов, но и с разрушением

старых. Возможно, конечно, и безрезультатное столкновение. Раз

личные ситуации и эффекты столкновения смысловых миров будут

приведены ниже, в разделе 4.1., на материале диалогического об

щения со значимыми другими — носителями иных смысловых ми

ров — и взаимодействия с искусством — активности, направленной

не только и не столько на усвоение информации, сколько на озна

комление с альтернативными смысловыми перспективами, смыс

ловыми мирами.

6. Полагание смысла — это особый экзистенциальный акт, в

котором субъект своим сознательным и ответственным решением

устанавливает значимость чего-либо в своей жизни. Обратимся к

примерам. «Уильям Джеймс испытывал периоды глубокой депрес

сии, когда ему было около тридцати. В это время он учился в Евро

пе, изучая психологию. Потеряв веру в свободу волеизъявления, он

был совершенно подавлен мыслью, что все его поступки не более,

чем простые реакции, как у павловских собак, и тогда невозможно

достижение никаких целей. Состояние депрессии длилось несколь

ко месяцев, и он уже подумывал о самоубийстве. Наконец, ему при

шло в голову поставить на свободу. Он решил, что, просыпаясь

утром, он будет верить в свободу хотя бы на один день. Он выиграл

свою ставку. Вера в свободу обернулась самой свободой.

В качестве другого примера можно назвать Блэза Паскаля, французского физика семнадцатого века. Свое открытие он тоже назвал ставкой. Он поставил на то, что во Вселенной есть смысл. Как он сам писал, он решил, что если он прав, постулируя существование

138

глава 2. Онтология смысла

Бога, то это принесет ему счастье и наполнит жизнь смыслом, а если ошибается, он ничего не теряет, кроме жизни» (Мэй, 1994, с. 130)

То, что Джеймс и Паскаль, а вслед за ними и Р.Мэй называли ставкой, есть не что иное как осознанно выбранная вера во что-то, принятая по собственному решению. Это может быть вера в Бога, свободу, коммунизм, добро, зло, прогресс и т.д. и т.п. Такая сознательно выбранная вера не имеет внешнего обоснования, что отражено в знаменитом афоризме Тертуллиана: «Верую, ибо абсурдно». Абсурдно — значит, не имеет никакого рационального обоснования. Вера обоснована только самим решением верить, в котором полагается смысл. Но парадоксальным образом само это решение создает тот смысл, который ложится в основание всей дальнейшей жизни.

Теперь, охарактеризовав настолько подробно, насколько это возможно на нынешнем этапе исследования, онтологию и механизмы порождения смыслов, вернемся к двум другим планам существования смыслов — в превращенных формах.

2.5. феноменологический аспект смысла: смысл в структуре сознания

Переходя от онтологического и деятельностного к феноменологическому аспекту рассмотрения смысловой реальности, мы тем самым переходим от гипотетически конструируемых реалий и обнаруживаемых в психологическом эксперименте, но скрытых от самого субъекта психологических механизмов к смысловым содержаниям, данным самому субъекту в качестве элементов его картины мира и себя в мире.

Мы начнем рассмотрение этого аспекта с выстраивания общего представления о структуре сознания. Любое конкретно-психологическое исследование неизбежно опирается на какое-либо явное или неявное представление о природе и строении сознания. Эксплицируя наше представление, прежде всего оговоримся, что мы отнюдь не онтологизируем его; речь идет лишь о рабочей схеме, удобной для рассмотрения через ее призму конкретно-психологических проблем.

Если психика является регулятором деятельности, то сознание есть регулятор бытия. Оно не сводится к психике, как и бытие не сводится к деятельности, а включает в себя также активность внутреннего мира. Сознание — это нечто большее, чем психика, причем

2.5. Смысл в структуре сознания

139

психика не входит в сознание как один из его блоков, а снимается им, изменяя свои свойства и находя в новом качестве свое место в системном строении человеческого сознания.

Современные представления о сознании существенно отличаются от традиционных. Сознание осмысляется, во-первых, как несводимое к осознанию, как «уровень, включающий в себя "механизмы" многих уровней разной "бессознательности"» (Леонтьев А.Я., 1991 а, с. 184), во-вторых, как бытийствующее сознание, постоянно выходящее за пределы самого себя и не укладываемое ни в одно определение (Мамардашвили, 1990), и в-третьих, как направленное не только вовне, но выполняющее также существеннейшую функцию (точнее, систему функций) соотнесения, упорядочивания, трансформации ценностно-смысловых структур, определяющих бытие человека в мире (Василюк, 1984).

А.Н.Леонтьев (1977) рассматривал личностный смысл — пристрастное отношение к объектам и явлениям действительности — как одну из трех основных образующих человеческого сознания, наряду с чувственной тканью и значением. Этот тезис не ставили под сомнение и авторы более поздних, более многомерных и детализированных моделей структуры сознания (Василюк, 1993; Зинчен-ко, Моргунов, 1994). Вместе с тем в рассмотрении конкретного места и механизмов функционирования личностного смысла и других смысловых образований в феноменальной структуре субъективной реальности они не продвинулись дальше общих теоретических положений. Единственным направлением исследований смысловой регуляции образа мира, далеко продвинувшимся в конкретном экспериментальном изучении смыслового слоя субъективной реальности человеческого сознания, является психология субъективной семантики, разрабатывавшаяся Е.Ю.Артемьевой (1986; 1999) на стыке психосемантики, с одной стороны, и теории образа мира А.Н.Леонтьева, с другой.

Е.Ю.Артемьева (вместе с Ю.К.Стрелковым и В.П.Серкиным) различает три слоя субъективного опыта: перцептивный мир, обра-1уемый системой модальных образов упорядоченных друг относительно друга объектов, семантический слой — структурированную совокупность отношений к актуально воспринимаемым объектам — и образ мира в узком смысле, являющийся наиболее глубинным слоем амодальных структур, образующихся при «обработке» семантическо-ю слоя (Артемьева, 1999, с. 19—21). Элементы семантического слоя субъективного опыта, являющегося основным объектом исследований в психологии субъективной семантики, понимаются как «следы деятельностей, зафиксированные в отношении к предметам, объек-1ам манипуляции и условиям этих деятельностей» (там же, с. 23).

140

глава 2. Онтология смысла

Е.Ю.Артемьева констатирует близость такого определения понятиям значения и личностного смысла, обозначая понятием «смысл» «след взаимодействия с объектом, явлением, ситуацией, зафиксированный в виде отношения к ним» (там же, с. 29).

Характеризуя смыслы в ее понимании, Е.Ю.Артемьева отмечает, что смысл предмета для субъекта является следом деятельност-ной предыстории отношений между ними, который зафиксирован в отношении к предмету, в его «для-субъекта-бытии» (там же, с. 24). Она также делает оговорку, касающуюся несовпадения, хотя и близости, введенного ею понятия смысла с понятием личностного смысла по А.Н.Леонтьеву: они не тождественны по уровню сформированное™ и этапу генеза. «Необходимо дополнительное звено обрабатывающей след системы, превращающее наш "смысл" в "личностный смысл"» (там же, с. 29). По ступеням генеза Е.Ю. Артемьева различает «предсмыслы — образные следы, зафиксированные в модальных свойствах (слой перцептивного мира), смыслы — следы внутри семантического слоя и личностные смыслы — составляющие образа мира, элементы ядерных структур субъективного опыта» (там же, с. 30). На наш взгляд, то, что Е.Ю.Артемьева характеризует как смыслы, отчасти близко к таким понятиям как операциональный смысл (Тихомиров, 1984) или предметные значения (см. Зинченко, Смирнов, 1983, с. 132—133), описывающим функциональные свойства, ситуативно приобретаемые объектами в контексте текущей деятельности.

Разработанный Е.Ю.Артемьевой (1980; 1986; 1999) экспериментально-методический подход к изучению семантического слоя субъективного опыта с помощью модифицированного метода семантического дифференциала и ряда других методов дал основания утверждать, что «оценка объектов человеком в условиях свободных инструкций осуществляется не в модальном, а в семантическом коде, едином (или, по крайней мере, сильно пересекающемся) для объектов разных модальностей» (Артемьева, 1999, с. 78). Под семантическим кодом понимается набор (профиль) оценок по шкалам семантического дифференциала, которым Е.ЮАртемьева пользовалась в своих исследованиях. В наших более поздних исследованиях было показано, что семантический код может быть выявлен и с помощью других методических инструментов, например, цветового теста отношений (Эткинд, 1987) или методики ценностного спектра (Леонтьев Д.А., 1997 в). Цветовой и ценностный коды обладают своей спецификой по сравнению с семантическим, однако подчиняются общим закономерностям психологии субъективной семантики. Был выявлен феномен семантических или семантико-перцептивных универсалий (хотя Е.Ю.Артемьева отмечает, что они имеют не

2.5. Смысл в структуре сознания 141

столько перцептивную, сколько эмоциональную природу) — сходных оценок одних и тех же объектов разными испытуемыми. Мера межиндивидуального сходства семантических кодов получила название напряженности семантического кода (Артемьева, 1999).

Е.Ю.Артемьевой (1980; 1999) было экспериментально показано, что при решении задач опознания, запоминания, собственно оценивания объектов ключевым рабочим кодом является именно семантический код, а не перцептивные признаки (цвет, форма). Экспериментально подтвердилась также выдвинутая ею гипотеза «первовидения» — предположение о том, что поаспектному «аналитическому» восприятию образа актуалгенетически предшествует его недифференцированное целостное семантическое оценивание. Эксперименты с варьированием времени предъявления визуальных стимулов показали, что, во-первых, для характеристики объекта вначале используются эмоционально-метафорические категории, обозначающие отношение к объекту, и лишь позднее, с увеличением времени экспозиции дается его логико-категориальная характеристика; во-вторых, точность оценивания по ряду значимых ^оционально-оценочных шкал в условиях дефицита времени восприятия не только не ниже, но даже выше. Таким образом, сделан вывод о том, что по меньшей мере в зрительной модальности пер-ной по времени является обработка семантического кода объекта, обеспечивающая его «допредметную» эмоционально-оценочную квалификацию, и лишь позднее происходит категориально-поня-жйная репрезентация объекта (Артемьева, 1999, с. 121). И наоброт: при локальных поражениях мозга именно семантические коды сохраняются от распада дольше всего, обеспечивая адекватную семантическую квалификацию объектов, когда все остальные механизмы опознания уже не работают (там же, с. 301).

Обработка семантического кода оказалась также тесно связана с процессами метафоризации; было экспериментально доказано, что субъективно предпочтительный тип метафоризации (характер преимущественно используемых метафор) связан с точностью семантического оценивания. Было также экспериментально показано, что удельный вес эмоционально-оценочных координат субъективного опыта по сравнению с предметно-денотативными резко возрастает и условиях эмоционального шока и снижается по мере знакомства с объектом (там же, с. 154).

Возвращаясь к теоретическому осмыслению полученных результатов, Е.Ю.Артемьева указывает, что, как явствует из полученных данных, «предметами в субъектно-объектных отношениях являются не вещи, не объекты, ситуации, явления, а свернутые следы взаимодействия с ними, некоторое состояние, реализация в здесь-и-сейчас

142

глава 2. Онтология смысла

образа мира» (там же, с. 136). Природу семантического оценивания она усматривает в идентификации воспринимаемого объекта или ситуации со следом эмоционального состояния, а семантические оценки на уровне глубинной семантики «суть оценки эмоций, возникших в процессе контактов с объектом в личном опыте испытуемого, или оценки тех же эмоций, присвоенные при освоении общественного опыта» (там же, с. 156).

Сближаясь по своей природе с личностными смыслами, семантические оценки (семантические коды) изначально не связаны с ними структурно. В ситуации первовидения или «первовосприятия» опознается генерализованный смысл нового объекта, который, при наличии достаточного времени для детального опознания объекта, или при обнаружении высокой значимости этого объекта (например, его опасности) регулирует настройку сенсорных систем, вычерпывающих информацию об объекте; если же времени мало и опознанный генерализованный смысл не привлекает особого внимания к объекту, новый смысл не образуется. В процессе вторичной обработки осуществляется восстановление полного смысла объекта. «Далее принимается решение о том, является ли "новый" смысл конфликтным по отношению к ядерной системе смыслов и если является, то конфликт разрешается на основании информации об успешности деятельности, в которой он возник, и в случае неадекватности "старого" смысла перестраивается сама ядерная структура» (там же, с. 204). Полный смысл «меняет или не меняет состояние глубинного слоя. "Образ мира" в зависимости от согласия или конфликтности со "старым смыслом", становится личностным смыслом» (там же, с. 306). Если же конфликта между «старым» и «новым» смыслом нет, перестройки не происходит и взаимодействие с объектом «проходит вхолостую для формирования субъективного опыта» (там же, с. 162).

Мы видим, что в психологии субъективной семантики получает подробное описание и объяснение феноменология непосредственного формирования субъективного отношения в актуальном взаимодействии с объектами, поверхностный, недифференцированно-эмоциональный слой смыслов. Семантические оценки (коды), действительно, нельзя отождествлять со смысловыми оценками до тех пор, пока в процессе восприятия не восстановлен тот жизненный контекст, из которого они черпают свою значимость. Изолированные оценки не являются смыслами; смыслами они становятся, будучи интегрированы субъектом в картину мира, себя и своей жизнедеятельности, найдя в ней свое место. Вместе с тем не вызывает сомнения связь механизмов семантического кодирования со смысловой регуляцией. Нам представляется правомерным рас-

2.5. Смысл в структуре сознания 143

сматривать семантические коды как главные индикаторы смыслов в феноменологической плоскости рассмотрения последних.

Вернемся теперь к общим рабочим представлениям о сознании. Что мы можем выделить, в первом грубом приближении, в его структуре?

Во-первых, образ мира, воспринимаемый нами как мир. Этот компонент или подсистема сознания соответствует в общих чертах его классическому пониманию как идеального субъективированного отражения, или перцептивного мира, в терминах Е.Ю.Артемьевой (1999). Здесь работают антитеза сознание—бессознательное и многие закономерности, хорошо изученные классической психологией.

Но образ, как хорошо известно, не тождественен информации, поступающей в мозг на нейрофизиологическом уровне. Построение этого образа из наличной стимуляции — это активный процесс, истинная работа сознания. Психологические механизмы, осуществляющие эту работу, образуют вторую подсистему сознания — то в нем, что «обладает бытийными (и поддающимися объективному анализу) характеристиками по отношению к сознанию в смысле индивидуально-психологической реальности» (Зинченко, 1981, с. 132). Ядерные структуры образа мира, рассматриваемые Е.Ю.Артемьевой (1999) как наиболее глубинный слой субъективной реальности, можно соотнести отчасти с этой, отчасти с четвертой подсистемой сознания.

Образ, далее, не безотносителен к потребностям, мотивам, установкам субъекта, поскольку сознание не самодостаточно, а обслуживает бытие, жизненные процессы, осуществляющие реализацию мотивов, установок и т.п. Целесообразно поэтому выделить третью подсистему, осуществляющую соотнесение образа мира со смысловой сферой личности и сообщающую компонентам образа личност-. но-смысловую окраску. С некоторыми оговорками ее можно соотнести с семантическим слоем субъективного опыта в модели Е.Ю.Артемьевой. Эта подсистема, как и предыдущая, относится к закулисной стороне сознания. Б.С.Братусь говорит в этой связи о смысловом поле или смысловом строении сознания, которое «и составляет особую психологическую субстанцию личности, определяя собственно личностный слой отражения» (Братусь, 1988, с. 99).

Все три рассмотренных подсистемы сознания описывают пока только собственно психическое отражение. Их недостаточно для выполнения сознанием функции регулятора бытия. Принимая как аксиому сложность внутреннего мира человека (Василюк, 1984), то есть наличие в нем ряда разнонаправленных мотивационных линий, необходимо предположить также наличие системы механизмов,

144 _____________________________ глава 2. Онтология смысла

выполняющих работу по соотнесению, упорядочению, иерархи-зации, и, в случае необходимости, перестройке мотивационно-ценностно-смысловой сферы личности. Эта четвертая подсистема сознания может быть с тем же правом отнесена и к структуре личности; по сути, она связывает личность и сознание и соответствует тому, что в обыденном языке называется «внутренний мир человека». Это наиболее глубинные, интимные и индивидуальные структуры и процессы, которым просто нет места в традиционном понимании сознания. Внутренний мир имеет свое специфическое содержание, свои законы формирования и развития, которые во многом (хотя не полностью) независимы от мира внешнего. Основными составляющими внутреннего мира человека являются присущие только ему и вытекающие из его уникального личностного опыта устойчивые смыслы значимых объектов и явлений, отражающие его отношение к последним, а также личностные ценности, которые являются, наряду с потребностями, источниками этих смыслов.

Наконец, любое представление о сознании будет по меньшей мере неполным, если не учесть в нем пятую подсистему — уникальную человеческую способность произвольно манипулировать образами в поле сознания и направлять луч осознания на объекты и механизмы, обычно остающиеся вне этого поля. Речь идет о рефлексии. Это понятие многозначно, разные исследователи подразумевают под рефлексией совершенно разные вещи, которые можно в целом свести к четырем основным пониманиям. Первое — это понимание рефлексии как объективации в смысле Д.Н.Узнадзе (1966), то есть как осознания определенных аспектов внешней ситуации, задачи и т.п. и идеального преобразования этой ситуации. Такое понимание распространено в исследованиях по психологии мышления (см., например, Семенов, Степанов, 1983). Второе понимание связывает рефлексию с понятием самосознания или интроспекции — это «взгляд в себя», изучение содержания собственного сознания. Такое понимание, в частности, имплицитно присутствует в концепции В.В.Столина (1983). Третье понимание связывает рефлексию с решением «задачи на смысл» (Леонтьев А.Н., 1977). Наконец, чет-вертое описывает ее как процессы разрешения внутренних конфликтов в смысловой сфере, как критическую переоценку ценностей, наиболее общим выражением которой и является вопрос о смысле жизни (Кон, 1967, с. 168).

Если сопоставить между собой эти четыре трактовки, в них можно найти общее и различное. Общее — это процессуальный план. Во всех случаях это осознание и произвольное оперирование в идеальном плане с определенными содержаниями сознания. Разное — это содержания сознания, на которые направлены эти процессы.

|

|

2.5. Смысл в структуре сознания 145

Они могут быть направлены на «экран» сознания, на элементы образа — тогда мы имеем объективацию. Они могут быть направлены на механизмы сознания, на процессы, протекающие за «экраном», то есть на вторую подсистему — тогда мы имеем самонаблюдение, классическую интроспекцию как метод изучения собственного сознания. Они могут быть направлены на третью, «осмысляющую», подсистему сознания — тогда мы имеем решение задачи на смысл. Наконец, они могут быть направлены на четвертую подсистему — на внутренний мир — тогда мы имеем «ценностно-ориентационную деятельность» (Каган, 1974), переоценку ценностей. Рефлексивные процессы в двух последних случаях могут и не осознаваться в полном объеме; общим является не факт их осознания, а то, что они направлены на решение особой задачи, расположены «перпендикулярно линии реализации жизни» (Василюк, 1984, с. 25). Рефлексия «как бы приостанавливает, прерывает этот непрерывный процесс жизни и выводит человека мысленно за ее пределы. Человек как бы занимает позицию вне ее» (Рубинштейн, 1997, с. 79). В наиболее заостренной форме эта мысль выражена В.И.Слободчиковым, который говорит о двух основных способах существования человека. Один из них — это «жизнь, не выходящая за пределы непосредственных связей, в которых живет человек», когда «весь человек находится внутри самой жизни; всякое его отношение — это отношение к отдельным явлениям жизни, а не к жизни в целом» (Слободчиков, 1994, с. 22). Второй способ существования «связан с появлением собственно внутренней рефлексии», которая «прерывает этот непрерывный поток жизни и выводит человека за его пределы. С появлением такой рефлексии связано ценностно-смысловое определение жизни» (там же, с. 23). Тем самым становится отчетливо видна неразрывная связь функции рефлексии с функцией смысловой регуляции как регуляции жизнедеятельности в целом.

Пять описанных подсистем сознания, скорее всего, не исчерпывают его граней даже на уровне столь поверхностного анализа, каким мы сочли возможным здесь ограничиться. Но еще раз отметим, что предложенная модель — не онтологическая картина, а рабочая схема, которая обслуживает определенный круг конкретных задач. В частности, она позволяет достаточно конкретно охарактеризовать место, роль и форму существования смысла в сознании. По сути, смыслы и смысловые механизмы присутствуют почти во всех обозначенных выше подструктурах. Во-первых, это внутренний мир, смысловые структуры которого выступают как смыслообразующие источники или инстанции по отношению к более поверхностным, образным структурам сознания. Во-вторых, это подструктура осмысления образа.

146

глава 2. Онтология смысла

| 1 "ЭКРАН" СОЗНАНИЯ (КАРТИНА МИРА) |

| 5 Р Е Ф Л Е К С и я | |||||

|

| |||||||

| i |

| 1/ | t | ||||

| 3 МЕХАНИЗМЫ ОСМЫСЛЕНИЯ | |||||||

|

| |||||||

| 2 МЕХАНИЗМЫ ПОСТРОЕНИЯ |

|

| |||||

|

|

|

|

| ||||

|

| 4 ВНУТРЕННИЙ МИР | ||||||

|

| |||||||

Рис. 4. Рабочая схема структурной организации сознания

В-третьих, это сами образы, признание наличия в структуре которых личностного смысла стало в последнее время общим местом в теоретических исследованиях сознания (Леонтьев А.Н., 1977; Василюк, 1993; Зинченко, Моргунов, 1994). И, в-четвертых, это механизмы рефлексии, по отношению к которым смысловые содержания выступают в качестве одного из возможных объектов или мишеней. Результатом рефлексивной проработки смыслов выступают трансформации последних, описанные нами как эффекты смыслоосознания (см. об этом раздел 4.1.).

Психологическое изучение движения смыслов в этой плоскости феноменологической представленности смысловых содержаний и их динамики (если не считать описанных выше исследований Е.Ю.Артемьевой, в которых раскрывается лишь один из пластов смысловой реальности) только начинается. Одним из примеров является работа А.С.Сухорукова (1997), различающего в этой плоскости анализа три «смысловых горизонта» — очевидные смыслы, конфликтные смыслы и потенциальные смыслы, а также описывающего четыре формы содержательной динамики смыслов в этой плоскости. Другой пример — работа Н.Н.Королевой (1998), в которой исследуются функции смысловых образований в картине мира субъекта. Соотношение между жизненным миром, картиной мира и смысловой реальностью представлено в ней в следующей итоговой формулировке: «Картина мира личности представляет собой сложную, многоуровневую субъективную модель жизненного мира как совокупности значимых для личности объектов и явлений; базисными образующими картины мира личности являются инвариант-

2.6. Смысл в структуре деятельности_________________________ 147

ные смысловые образования как устойчивые системы личностных смыслов, содержательные модификации которых обусловлены особенностями индивидуального опыта личности» (Королева, 1998, с. 5).

2.6. деятельностный аспект смысла: смысл в структуре деятельности

Последние десятилетия характеризуются увеличением числа работ, в которых предметная деятельность предстает не как теоретический объяснительный конструкт, а как предмет конкретно-психологического экспериментального исследования. При этом «морфологический» подход к психологическому анализу деятельности в терминах ее структуры все больше оттесняется на задний план «динамическим», связанным с изучением тех моментов, которые характеризуют «собственно динамику, движение самой деятельности и ее структурных образующих» (Асмолов, Петровский, 1978, с. 72). Динамический подход охватывает широкий круг психологических проблем, к которым можно отнести изучение механизмов самодвижения деятельности, ее стабилизации, ситуативного развития мотивации, формирования мотива деятельности и его трансформации, регуляции операционально-исполнительной стороны деятельности. Все эти проблемы сводятся к трем основным аспектам динамики деятельности: порождение, формирование деятельности и ее мотива; регуляция деятельности по ходу ее протекания; развитие и трансформация деятельности.

Любое регуляторное воздействие определяется внешними или внутренними по отношению к регулируемому явлению критериями, специфика которых и служит главным основанием для различения видов регуляции, в частности, регуляции человеческой деятельности. Включая в себя субъект и объект как два противоположных полюса, деятельность обладает двусторонней пластичностью, чувствительностью к воздействиям и со стороны субъекта и со стороны объекта, что отражается в наличии двух форм ее регуляции. Первая, которую мы назовем предметной регуляцией, связана с обеспечением адекватности операциональных характеристик деятельности особенностям ее предмета (объекта) и особенностям предметной действительности вообще. Второй формой регуляции деятельности является се смысловая регуляция — согласование целей и средств деятельности с мотивами, потребностями, ценностями и установками субъекта.

148 _____________________________ глава 2. Онтология смысла

Эти две формы регуляции деятельности соотносятся с двумя фундаментальными характеристиками деятельности: предметностью и осмысленностью (Зинченко, Мунипов, 1976), или, в другом варианте, предметностью и субъектностью (Асмолов, 1984). Данные характеристики отражают двоякую детерминацию самой деятельности — со стороны ее субъекта и со стороны объекта (предмета). Интенциональная сторона деятельности определяется смысловым содержанием, распространяющимся от полюса объекта «сверху вниз» на все уровни деятельности, согласно закономерностям процессов смыслообразования. «Вышележащие уровни наполняют нижележащие неповторимой субъективной окраской: мотивами, целями и смыслами. Именно поэтому любая самая мелкая единица деятельности, будь то операция или функциональный блок, должна анализироваться как единица психологическая, а не физиологическая» (Зинченко, Мунипов, 1976, с. 53).

Операциональная сторона деятельности, в отличие от интенци-ональной, в большей степени определяется предметными характеристиками объекта, подчиняющего своей логике логику действия. В.В.Давыдов (1979) использует термин «универсальная пластичность», говоря об уподоблении деятельности предметным характеристикам ее всевозможных объектов. Наполнение деятельности предметностью идет как бы в обратном направлении, «снизу вверх». «Оба эти свойства деятельности [предметность и осмысленность. — Д.Л.] имеют разный источник и идут как бы навстречу друг другу. Их встреча и рождает деятельность» (Зинченко, Мунипов, 1976, с. 53). На различных уровнях рассмотрения, как отмечают В.П.Зинченко и В.М.Мунипов, предметность и осмысленность по-разному соотносятся между собой и проявляют себя в разных формах. Обе стороны тесно взаимосвязаны; более того, возможны их взаимные трансформации (там же).

В контексте указанного различения двух полюсов или сторон деятельности ее смысловая регуляция может рассматриваться как система психологических механизмов, обеспечивающих сообразность протекания деятельности интенсиональной сфере ее субъекта. Применительно к регуляции конкретной деятельности нельзя, однако, говорить о двух независимых друг от друга регуля-торных механизмах. В системе внутренней регуляции конкретной деятельности, складывающейся вместе с самой деятельностью, предметная и смысловая подсистемы слиты в единое целое. Главенствующую роль в этой системе играет смысловая регуляция, поскольку «сцепление отдельных действий в целостную, а, следовательно, и эффективную деятельность ...обеспечивается ...смыслом» (Зинченко, 1983, с. 9).

2.6. Смысл в структуре деятельности _________________________ 149

Наиболее полно смысловые аспекты внутренней регуляции kohj' кретной деятельности были изучены в цикле исследований ситуативной смысловой регуляции конкретной деятельности на примере решения мыслительных задач (см. Тихомиров и др., 1999), процесс которого описывается в рамках этого цикла исследований как «формирование, развитие и сложное взаимодействие операциональных смысловых образований разного вида» (Тихомиров, Терехов, 1969, с. 81). К этим образованиям относятся, в частности, операциональные смыслы элементов, операциональные смыслы ситуации и операциональные смыслы цели (там же). «Операциональный смысл является точкой "состыковки" двух фундаментальных характеристик человеческой деятельности — ее предметности и осмысленности... Операциональный смысл — это форма смысловой регуляции, которую непосредственно приобретает предметное содержание деятельности субъекта, когда ею осуществляются смысловые связи. Эта форма находится под непосредственным влиянием личностного смысла...» (Васильев, 1998, с. 54).

Термин «динамическая смысловая система» в этих работах отражает тот факт, что «развитие смысла конечной цели, промежуточной цели и подцелей, зарождение замыслов, а также формирование смыслов элементов и смысла ситуации в целом непрерывно осуществляются в единстве и взаимодействии познавательного и эмоционального аспектов» (Васильев, Поплужный, Тихомиров, 1980, с. 163).

В качестве центрального структурного образования динамической смысловой системы решения задач рассматривается смысл конечной цели (там же), который проходит ряд этапов становления и формирования (Васильев, 1977; Терехов, 1977; Большунов, 1985). Под воздействием смысла конечной цели происходит развитие смысла ситуации, опосредствованное развитием операциональных смыслов элементов ситуации. «В свою очередь, на основе вербализованных смыслов ситуации только и могут осуществляться конкретизации смысла цели. Этапы конкретизации смысла цели закономерно чередуются с этапами формирования смыслов ситуации» (Васильев, Поплужный, Тихомиров, 1980, с. 152). Одновременно смысл конечной цели определяет формирование смыслов промежуточных целей (Васильев, 1977), которые, в свою очередь, определяют избирательность и регуляцию деятельности на стадии поиска решения и, в конечном счете, формирование и развитие операционального смысла ситуации (Терехов, 1977) в направлении, прежде всего, его сужения. Позднее в качестве системообразующей смысловой структуры, которая определяет смысловое развитие и связанное с ним эмоциональное развитие в соответствующих ДСС, стали рассматривать уже не смысл цели, а мотив (Васильев, 1998; Тихомиров и др., 1999).

150

глава 2. Онтология смысла

Были получены данные о влиянии разных типов мотивации на смысловую динамику деятельности (Тихомиров и др., 1999).

Само развитие смыслов протекает под регулирующим влиянием процесса целеобразования (Васильев, 1977, с. 69). Цель «опосредствует движение смысла в деятельности, и от нее в решающей степени зависит, как сложится судьба смысла в деятельности» (Болыиунов, 1985, с. 2). Целеобразование, в свою очередь, трактуется как «процесс постоянного развития смысла цели путем ее конкретизации и обогащения за счет выявления новых предметных связей и отношений. Понимаемое таким образом целеобразование опосредствовано развитием смыслов разного рода образований: элементов и действий с ними, ситуации в целом, смыслов попыток и переобследований ситуации. Мыслительный процесс представляет собой единство процессов целеобразования и смыслообразования» (Васильев, Поплуж- ный, Тихомиров, 1980, с. 128; см. также Бибрих, 1987).

Описанные в самых общих чертах закономерности смысловой динамики в ходе регуляции решения мыслительных задач являются проявлением единого процесса смыслового развития, протекающего на разных, но непрерывно взаимодействующих между собой уровнях (Васильев, 1979, с. 60), что и зафиксировано понятием «динамическая смысловая система».

Однако, если авторы, которые ввели это понятие, рассматривали в качестве центрального структурного образования динамической смысловой системы смысл конечной цели, то мы считаем необходимым несколько расширить его содержание этого понятия. Данные ряда исследований позволяют утверждать, что динамическая смысловая система (ДСС) регуляции конкретной деятельности складывается вместе с возникновением самой деятельности, мотив которой можно рассматривать как системообразующий фактор ДСС. Мотивом является не переживаемое побуждение, а внешний предмет, отвечающий некоей потребности (или одновременно ряду потребностей), на который направлена деятельность в целом. Формой интрапсихической репрезентации мотива выступает" мотивацион-ная установка, представляющая собой специфическую модификацию целостного субъекта, ориентирующую его на осуществление релевантной мотиву деятельности.

ДСС регуляции любой конкретной деятельности должна выполнять по меньшей мере две функции: 1) стабилизацию ее протекания, сохранение устойчивости деятельности до тех пор, пока ее мотив остается в силе, иными словами, обеспечение ее «самозащиты»2 от внешних помех; 2) обеспечение естественного прекращения деятель-

Термин «самозащита деятельности» предложен В.А.Петровским.

\

IГ

2.6. Смысл в структуре деятельности

151

|

|

ности, когда она себя исчерпала, ее мотив реализовался и тем самым потерял свою побудительную силу, или искусственного прекращения деятельности в тех случаях, когда актуализировались другие, более значимые и неотложные мотивы, требующие немедленного осуществления иной деятельности. Она является, по сути, разновидностью функциональной системы, которую мы понимаем как «строго очерченную группу процессов и структур, объединенных для выполнения какой-либо определенной качественно своеобразной функции организма или акта его поведения» (Анохин, 1978, с. 128). Функциональная система строится по принципу взаимосодействия ее элементов^для достижения конечного результата, который выступав^ как системообразующий фактор {там же, с.71—78). В рамках теории \ функциональных систем был сформулирован также принцип систем^ ного квантования поведения, который также хорошо согласуется с 1 идеей динамической смысловой системы как единицы регуляции деятельности. В соответствии с этим принципом весь поведенческий континуум может быть разделен на «кванты», каждый из которых включает «доминирующую потребность, возникающую на ее основе мотивацию, поведение, направленное на удовлетворение исходной потребности и постоянную оценку субъектом промежуточных и конечного результатов, удовлетворяющих исходную потребность» (Су даков, 1986, с. 20). Каждый одиночный «квант» поведения, согласно К.В.Судакову, строится специальной функциональной системой. В ДСС регуляции деятельности смысловые и несмысловые структуры сплетены самым непосредственным образом, поскольку она строится всегда с учетом конкретной специфики данной ситуации и детерминирована как высшими личностными структурами, так и предметными особенностями ситуации. Вместе с тем главенствующая роль в системах, регулирующих осуществление конкретной деятельности"" принадлежит именно смысловым структурам и процессам.

ности, когда она себя исчерпала, ее мотив реализовался и тем самым потерял свою побудительную силу, или искусственного прекращения деятельности в тех случаях, когда актуализировались другие, более значимые и неотложные мотивы, требующие немедленного осуществления иной деятельности. Она является, по сути, разновидностью функциональной системы, которую мы понимаем как «строго очерченную группу процессов и структур, объединенных для выполнения какой-либо определенной качественно своеобразной функции организма или акта его поведения» (Анохин, 1978, с. 128). Функциональная система строится по принципу взаимосодействия ее элементов^для достижения конечного результата, который выступав^ как системообразующий фактор {там же, с.71—78). В рамках теории \ функциональных систем был сформулирован также принцип систем^ ного квантования поведения, который также хорошо согласуется с 1 идеей динамической смысловой системы как единицы регуляции деятельности. В соответствии с этим принципом весь поведенческий континуум может быть разделен на «кванты», каждый из которых включает «доминирующую потребность, возникающую на ее основе мотивацию, поведение, направленное на удовлетворение исходной потребности и постоянную оценку субъектом промежуточных и конечного результатов, удовлетворяющих исходную потребность» (Су даков, 1986, с. 20). Каждый одиночный «квант» поведения, согласно К.В.Судакову, строится специальной функциональной системой. В ДСС регуляции деятельности смысловые и несмысловые структуры сплетены самым непосредственным образом, поскольку она строится всегда с учетом конкретной специфики данной ситуации и детерминирована как высшими личностными структурами, так и предметными особенностями ситуации. Вместе с тем главенствующая роль в системах, регулирующих осуществление конкретной деятельности"" принадлежит именно смысловым структурам и процессам.

В.П.Зинченко и Е.Б.Моргунов указывают, что смысловая оцен ка включена также в биодинамическую и чувственную ткань, она нередко осуществляется не только во время, но и до формирования образа или совершения действия, хотя механизм этого не вполне ясен (Зинченко, Моргунов, 1994, с. 174). О смысле двигательной задачи как важнейшей характеристике сенсомоторного действия говорил еще Н.А.Бернштейн (1947), а А.Н.Леонтьев и А.В.Запорожец (1945) одновременно с этим раскрыли роль смысловых факторов в восстановлении нарушенных движений руки. В последнее время смысловая регуляция движений активно изучается С.В.Дмитриевым с соавторами в контексте «антропоцентрической биомеханики» (Дмитриев, Кузнецов, Семенов, 1992; Донской, Дмит риев, 1993; 1997; Дмитриев, Скитневский, 1997). В русле этого на-

152

глава 2. Онтология смысла

правления исследований на материале спортивных движений была вычленена, наряду с другими его аспектами, смысловая структура двигательного действия, включающая в себя ценностно-оценочное отношение. В процессе решения двигательных задач, отмечают авторы, человек руководствуется ценностями и смыслами, а не только критериями полезности и продуктивности. «В разных ситуациях двигательной задачи одни и те же элементы действия по-разному интерпретируются, получают различный целеориентирующий смысл и по-разному влияют на организацию системы движений» (Дмитриев, Кузнецов, Семенов, 1992, с. 34). Авторы вводят важное понятие смыслоорганизованности, понимая под нею единство смысловых и биомеханических связей в системе движений, ее структурно-смысловую упорядоченность в сознании спортсмена. «Одно и то же двигательное действие можно рассматривать через "сетку" различных значений и "ценностно-смысловых ядер". Таким образом, смысловая структура это и отражение объекта, и его проектный образ, и конструкция мысли (творческий конструкт), и психосемантическая реконструкция человеческого опыта» (там же, с. 24). Смысловое содержание действия, необходимое для самоконтроля "включает в себя общую цель действия, подцели каждой его подсистемы, оптимизирующие задачи и требования к блокам движений. «Смысловое содержание формируется во внутренней задаче спортсмена на основе внешней задачи (тренер, окружение) как личностное собственное отношение ко всем слагаемым задачи действия. Осмысливание двигательной задачи охватывает все составляющие программы действия» (Донской, Дмитриев, 1993, с. 39). На этой основе упомянутыми авторами разработаны подробные концептуальные схемы анализа, а также методология и конкретные дидактические программы формирования способностей решения двигательных задач.

2.7. смысловая регуляция

как конституирующая функция личности.

Смысл в структуре личности

Будучи личностью, человек выступает как автономный носитель и субъект общественно выработанных форм деятельностного отношения к миру (подробнее см. Леонтьев Д.А., 1989 а). Это качество с психологической точки зрения выступает как способность овладения собственным поведением, которая, как убедительно показал в своих

2.7. Смысл в структуре личности

153

теоретических и экспериментальных исследованиях Л.С.Выготский, является порождением социального по своему характеру образа жизни человека. «Личность... не врожденна, но возникает в результате культурного развития, поэтому "личность" есть понятие историческое. Она охватывает единство поведения, которое отличается признаком овладения» (Выготский, 1983 а, с. 315).

теоретических и экспериментальных исследованиях Л.С.Выготский, является порождением социального по своему характеру образа жизни человека. «Личность... не врожденна, но возникает в результате культурного развития, поэтому "личность" есть понятие историческое. Она охватывает единство поведения, которое отличается признаком овладения» (Выготский, 1983 а, с. 315).

Овладение своим поведением предполагает формирование спе

цифической системы регуляции поведения. С этим положением

парадоксальным образом перекликается мысль, высказанная

Д.Б.Элькониным в личной беседе (февраль 1984г.): «Личность —

это не регуляция, а, напротив, преодоление всяческих регуляций».

В опубликованных посмертно научных дневниках эта мысль выраже

на им следующим образом: «Личность — высшая психологическая

инстанция организации и управления своим поведением, заключа

ющаяся в преодолении самого себя» (Эльконин, 1989, с. 517). Дело

в том, что становление личностных механизмов овладения соб

ственным поведением, как показал, в частности, Л.С.Выготский

(1983 а), преодолевает характерную для животных непосредствен

ную детерминацию поведения внешними стимулами и актуальны

ми потребностями, внося в нее новые, высшие закономерности,

подчиняющие себе действие низших. Соотношения этих высших за

кономерностей детерминации с низшими блестяще выражены фор

мулой Гегеля: «Обстоятельства или мотивы господствуют над

человеком лишь в той мере, в какой он сам позволяет им это»

(1971, с. 26). 1

Рассмотрим соотношение психики и личности с точки зрения их функций в регуляции деятельности. Функциональную роль психики в наиболее общем виде можно охарактеризовать как регуляцию жизнедеятельности на основе ориентировки в объективном мире посредством построения субъективных образов действительности (см. Леонтьев А.Н., 1972, 1983 б; Гальперин, 1976). Иными словами, психика как форма отражения соотносится с самой объективной действительностью, данной субъекту в образе. Более конкретно функция познавательных процессов определяется как опознание инвариантов внешнего окружения (Royce, Powell, 1983, с. 11). Психическая регуляция жизнедеятельности имеет всецело адаптивнукГнаправленность; полностью сводясь к приспособлению к окружающему миру, она не порождает необходимости выделения субъектом себя из этого мира. Здесь мы имеем дело лишь с_«самр-организацией», присущей всем живым системам и не специфич"-ной для человека.

Овладение человеком^ своим поведением — это поворот в процессе эволюции человека, на котором ~«77свойство_самоорганмзаг<ам

154

глава 2, Онтология смысла

|

|

живых систем уступает место механизму самоконтроля^ что означает возникновение ^отношения" к самому себе, становление "самости", субъективности с ее имманентной способностью быть "для себя"» (Иванов, 1977, с. 83—84). Регуляция его жизнедеятельности со стороны объективных отношений, связывающих его с миром, принимает форму саморегуляции, осуществляемой личностью — психологической структурой, в которой в специфической форме представлены и упорядочены эти отношения.