1.3. понимание и изучение смысла в деятельностном подходе 97

|

|

Выделение преградной функции мотива и дреградных смыслов опирается на тот факт, что отказ человека от совершения определенных действий столь же содержательно характеризует его личность, как и совершение им других действий. Экспериментальные исследования позволили выделить классы внутренних преград (Сталин, 1983 а, б), изучить их специфику у правонарушителей (Пилипейченко, 1984). Представление о преградных смыслах позволило по-новому подойти к теоретическому обоснованию проективных методов исследования личности (Соколова, Сталин, 1980).

С конфликтными личностными смыслами действия мы сталки

ваемся в тех случаях, когда действие выступает как условие реали-

шции одного мотива и одновременно как препятствие к реализации

другого. Такое действие В.В.Столин называет поступком (1983 а).

Он рассматривает конфликтный смысл как единицу строения само

сознания личности, поскольку именно совершение поступка,

смысловой конфликт порождает необходимость рефлексивного са

мосознания, решения задачи на смысл. Эффективное переживание

и разрешение конфликтных смыслов в деятельности самосознания

приводит к перестройке системы личностных смыслов, творческо

му преобразованию прежних связей (Сталин, 1983 а, б). В экспери

ментальном исследовании А.В.Визгиной (1987) были выявлены

взаимосвязи между различными структурами конфликтных смыс

лов Я и особенностями строения внутреннего диалога. Обобщен

ный анализ проблемы самоотношения как смысла Я был дан

С.Р.Пантелеевым (1991), который обосновал несводимость са

моотношения к самооценке, выделив также особое измерение

эмоционально-ценностного отношения к себе. В более поздних ис

следованиях была подтверждена независимость эмоционально-цен

ностного или «смыслового» самоотношения от форм презентации

самооценки и от характерологических особенностей, а также его

«внутренне-диалогическая» природа (Зимачева, 1997). ~~

Положения В.В.Столина и его сотрудников тесно перекликаются с идеями Ф.Е.Василюка (1984) о специфической внутренней деятельности переживания критических ситуаций, которая представляет собой смыслостроительство, направленное на устранение шозникающего рассогласования между смысловой сферой личности и субъективной действительностью.

Анализ связи сознания и смысла неотделим от вопроса о форме, в которой личностные смыслы устойчиво фиксируются в сознании. В цикле исследований В.В.Столина и М.Кальвиньо (Сталин, Кальвиньо, 1979; 1982; Кальвиньо, 1981; Сталин, 1983 а, б) было выявлено, что «...уже отдельно взятое значение, если оно выражает тот или иной личностный смысл, приобретает в сознании

-V, С

7503

98

глава 1. Подходы к пониманию смысла

|

|

семантические компоненты, не предполагаемые словарным значением слова. Различными оказываются и эмоциональный тон (кон-стативный, или аффективный компонент значения) и особенности противопоставления значения другим значениям» (Сталин, 1983 б, с. 226). Результаты экспериментального исследования позволили ввести понятие смысловых конструктов как формы существования личностного смысла в сознании. В отличие от личностных конструктов в понимании Дж.Келли, смысловые конструкты не первичны по отношению к личностным смыслам, а наоборот, производны от них (Кальвиньо, 1981).

В конце восьмидесятых годов исследования смысловых образований и смысловой сферы личности пошли на спад, который продолжается до настоящего времени. Этот спад был обусловлен отходом ряда авторов от смысловой проблематики, который не компенсировался достаточным числом новых общетеоретических идей. Основной прогресс в понимании смысла и смысловых процессов в плоскости сознания был связан в этот период с работами Е.Ю.Артемьевой (1986; 1987; 1999), в плоскости деятельности — с работами Б.В.Зейгарник (Зейгарник, 1986; Зейгарник, Холмогорова, Мазур, 1989), а также В.А.Иванникова (1989; 1991) и его учеников (Эйд-ман, 1986), а в плоскости собственно личности — с работами Б.С.Братуся (1988; 1994). В это же время было опубликовано большое количество наших работ, однако мы не будем уделять им здесь специальное внимание, поскольку все они в той или иной форме вошли в последующие разделы данной книги.

Целью исследований Е.Ю.Артемьевой, посвященных проблеме структурирования субъективной реальности, было «связать реальность деятельностной предыстории с реальностью образующих образа мира: связать опыт и смысл» (Артемьева, 1987, с. 3). Смысл Е.Ю.Артемьева определяет как «след взаимодействия с объектом, явлением, ситуацией в виде отношения к ним» (там же, с. 11). Системы смыслов она называет субъективными семантиками. Многочисленные экспериментальные исследования, проведенные Артемьевой и ее учениками, позволили прийти к выводам о наличии механизмов опознания и сопоставления объектов по их смысловой характеристике — семантическим кодам, имеющим амодальную природу и легко проецируемым на семантики любой модальности. В частности, было доказано, что при встрече с объектом прежде всего актуализируется его недифференцированный смысл, согласно которому настраиваются сенсорные системы, осуществляющие на следующем этапе собственно перцептивную обработку стимула. Исследования Е.Ю.Артемьевой оказали, впрочем, влияние на пос-

к

к

1.3. понимание и изучение смысла в деятельностном подходе 99

ледующие работы не столько в плане теории, сколько в плане методологии и методов изучения субъективной реальности.

В работах Б.В.Зейгарник этого периода (1981; 1986) на первый план выступают исследования саморегуляции и опосредствования в норме и патологии. Она впервые эксплицитно сформулировала принципиально важное в контексте нашей работы положение о том, что смысловые образования осуществляют функцию контроля за жизнедеятельностью, образуют регуляторную систему, что «именно благодаря наличию смысловых образований оказывается возможной саморегуляция при постановке целей, при осознании своих поступков» (Зейгарник, 1986, с. 108). С этой идеей связана и другая, столь же важная — о том, что смыслообразование связано с выходом за пределы ситуации. «Опосредованное поведение — это всегда поведение зрелой личности. Это подчинение целям, которые стоят перед человеком. Опосредованность формируется, если имеет место осознание не только своих поступков, но и своих мотивов, стоящих за ними. Вместе с тем процесс смыслообразования, выделения целей возможен только при наличии опосредованное™, умения выходить за рамки ситуационного поведения» (там же, с. 109). Человек способен «стать над ситуацией», изменив ее психологический смысл для себя; эта способность постепенно развивается в онтогенезе, но может нарушаться при психической патологии. Не случайно, как замечает Б В.Зейгарник, содержание психотерапевтических и психокоррекци-онных мероприятий состоит обычно в том, чтобы помочь пациенту осознать истинный смысл своих действий; только при этом становится возможной адекватная регуляция поведения (там же, с. НО).

Предметом исследований В.А.Иванникова являлась волевая регуляция, под которой он понимает «намеренную регуляцию побуждения к действию, сознательно принятому по необходимости (внешней или внутренней) и выполняемому человеком по своему решению» (Иванников, 1991, с. 80). Механизмом такой регуляции выступает изменение или создание дополнительного смысла действия, что позволяет усилить или ослабить побудительную силу тех или иных мотивов. В.А.Иванников перечисляет целый ряд приемов, позволяющих целенаправленно изменить смысл действия: 1. Переоценка значимости мотива или предмета потребности. 2. Изменение роли, позиции человека. 3. Предвидение и переживание последствий действия или отказа от его осуществления. 4. Обращение к внешним символам, напоминающим о последствиях действий, к ритуалам, укрепляющим значимость совершаемых действий, к другим людям или божеству за поддержкой. 5. Соединение заданного и принятого действия с новыми мотивами или с новыми целями и за счет этого переосмысление действия. 6. Включение заданного действия в

100

глава 1. Подходы к пониманию смысла

другое более широкое и значимое для человека действие. 7. Связывание заданного действия с возможностью затем осуществить другое желаемое человеком действие. 8. Связывание действия с обещаниями и клятвами другим людям и себе, с самооценкой и самоодобрением, со сравнением себя с другими людьми или литературными героями при выполнении необходимого действия (Иванников, 1989; 1991).

В.А.Иванников подчеркивает, что изменение смысла действия может быть осуществлено не только через реальную, но и через воображаемую ситуацию. Более того, генетическая последовательность развития приемов и средств волевой саморегуляции подчиняется общей закономерности развития психических функций по Л.С.Выготскому: от внешних, развернутых, совместно распределенных форм деятельности — к внутренним, интрапсихическим, свернутым. «В своих начальных формах волевая регуляция обеспечивается ситуативным созданием дополнительного побуждения к действию через изменение смысла действия, достигаемого изменением реальной ситуации другими людьми, затем самим человеком, и, наконец, через воображаемую ситуацию» (Иванников, 1991, с. 92). Поэтому В.А.Иванников справедливо отмечает большую роль познавательных процессов в образовании и изменении смыслов, в котором участвует и практически вся познавательная, и аффективно-потребнрстная сфера. «Смысл действия задается мотивами человека, но не определяется ими автоматически, а образуется в результате самостоятельного процесса его построения... Он не может формироваться вне познавательных процессов, в частности вне понимания ситуации, отношения действия и цели к мотиву, вне предвидения последствий действий. В формировании смысловых образований участвует и мышление, работа которого иногда проявляется в ложных смыслах, в разочарованиях и "прозрениях" человека при осознании им подлин-I ных мотивов своего поведения. Само по себе сознание не может породить смысл действий, но оно может принимать ложные смыслы за истинные, порождать ложные цели, создавать их неадекватную привлекательность, представлять ложные последствия действий» (там же, с. 119—120). В эксперименте, проведенном Е.В.Эйдманом (1986), удалось показать, что развитие _воли как произвольной и опосредствованной формы мотивационной регуляции идет через интериоризацию изначально внешних средств формирования побуждения к действию, подчиняясь универсальному принципу «парал-

В.А.Иванников подчеркивает, что изменение смысла действия может быть осуществлено не только через реальную, но и через воображаемую ситуацию. Более того, генетическая последовательность развития приемов и средств волевой саморегуляции подчиняется общей закономерности развития психических функций по Л.С.Выготскому: от внешних, развернутых, совместно распределенных форм деятельности — к внутренним, интрапсихическим, свернутым. «В своих начальных формах волевая регуляция обеспечивается ситуативным созданием дополнительного побуждения к действию через изменение смысла действия, достигаемого изменением реальной ситуации другими людьми, затем самим человеком, и, наконец, через воображаемую ситуацию» (Иванников, 1991, с. 92). Поэтому В.А.Иванников справедливо отмечает большую роль познавательных процессов в образовании и изменении смыслов, в котором участвует и практически вся познавательная, и аффективно-потребнрстная сфера. «Смысл действия задается мотивами человека, но не определяется ими автоматически, а образуется в результате самостоятельного процесса его построения... Он не может формироваться вне познавательных процессов, в частности вне понимания ситуации, отношения действия и цели к мотиву, вне предвидения последствий действий. В формировании смысловых образований участвует и мышление, работа которого иногда проявляется в ложных смыслах, в разочарованиях и "прозрениях" человека при осознании им подлин-I ных мотивов своего поведения. Само по себе сознание не может породить смысл действий, но оно может принимать ложные смыслы за истинные, порождать ложные цели, создавать их неадекватную привлекательность, представлять ложные последствия действий» (там же, с. 119—120). В эксперименте, проведенном Е.В.Эйдманом (1986), удалось показать, что развитие _воли как произвольной и опосредствованной формы мотивационной регуляции идет через интериоризацию изначально внешних средств формирования побуждения к действию, подчиняясь универсальному принципу «парал-

:елограмма развития» (Леонтьев А.Н., 1972).

Б.С.Братусь (1988) рассматривает порождение смыслов как одну

з важнейших сторон человеческого бытия. В структуре психического аппарата он выделяет особый (высший) уровень, отвечающий

|

|

1.3. понимание и изучение смысла в деятельностном подходе 101

' i ~* ч. с к- - '- ^ '' г '-с * «за производство смысловых ориентации, определение общего смысла и назначения своей жизни, отношений к другим людям и себе» (с. 71). (Другими уровнями являются индивидуально-исполнительский и психофизиологический.) С этим уровнем Б.С.Братусь связывает ядро личности, задаваемое системой общих смысловых образований. Важно, что Б.С.Братусь рассматривает не отдельные смысловые образования, а смысловую сферу личности как целое, подчеркивая значение смысловых связей и говоря о психологических смысловых системах, которые «рождаются в сложных, многогранных соотнесениях меньшего к большему, отдельных ситуаций, актов поведения к более широким (собственно смыслообразую-щим) контекстам жизни» (там же, с. 86). Причем, «чем выше по иерархическим ступеням смысловые образования, тем труднее работа по их осознанию, поскольку все шире и неопределеннее становится область смыслопорождающей действительности, все сложнее и опосредствованнее те связи и отношения, из которых завязывается динамическая смысловая система» (там же, с. 88). В более поздней работе (Братусь, 1994) соотносительный, «межпредметный» характер смысла акцентируется еще сильнее вплоть до утверждения, что смысл — «...не жестко заданный предмет, вещь или действие, а вариативная связь между предметами, вещами, действиями, точнее, вырабатываемый личностный принцип связи, соединения» (там же, с. 33).

Б.С.Братусь выделяет в смысловой сфере личности ряд качественно своеобразных уровней. Низший, нулевой уровень — это прагматические, ситуационные смыслы, определяемые предметной логикой достижения цели в данных конкретных условиях. Следующий, первый уровень — эгоцентрический, определяемый личной выгодой, удобством, престижностью и т.п. Второй уровень — груп-поцентрический; на нем смысловое отношение к действительности определяется референтной малой группой, близким окружением человека. Третий уровень — просоциальный; он включает в себя общественную и общечеловеческую, то есть собственно нравственную смысловую ориентацию (Братусь, 1988, с. 100—101). Позже к этим уровням был добавлен еще один — уровень, на котором смысловое отношение вытекает из ощущения связи с Богом (Бра тусь, 1994). Впоследствии Б.С.Братусь уточняет его характеристику как уровня, «на котором определяются субъективные отношения человека с беспредельным, устанавливается его личная религия, г.е. отношение к конечным вопросам и смыслам жизни. Эта личная религия может быть даже атеистической, исключающей Бога, но она всегда продукт некой веры, поскольку основания смыслов здесь уже не подлежат проверке, это область метафизических

102

глава 1. Подходы к пониманию смысла

|

|

| \ |

умопостроений, а не опытного знания» (Братусь, 1999, с. 293). Эти уровни смысловой сферы Б.С.Братусь характеризует как смысловую вег/гикалУ личности, которая, оставаясь невидимой, образует ее стержень (Братусь, 1994, с. 35; см также Братусь, 1999).

Обзор развития представлений о смысле в отечественной психологии был бы неполным без анализа еще одной своеобразной ветви этого развития, а именно концепции Ф.В.Бассина, развивавшейся хоть и вне рамок деятельностной концепции смысла, но в постоянном взаимодействии и диалоге с ней. Анализируя современное состояние психологии, ^.В^Бассин противопоставляет господствующей тенденции к формализации психологической теории и методов указание на первостепенную важность принципиально неформализуемых психологических реальностей, имеющих смысловую природу. Объединив их общим термином «значащие переживания», Ф.В.Бассин постулирует «значащие переживания» как преимущественный предмет психологии и призывает к усиленному их изучению специальными методами, которые психологии в основном еще предстоит разработать (Бассин, 1971). Ф.В.Бассин особо подчеркивает, с одной стороны, нерасторжимость их связи с реальными жизненными ситуациями, в которых они наделяются смыслом и, с другой стороны, существование специфических закономерностей, определяющих их динамику. Многие положения, выдвигаемые Ф.В.Бассиным, сближают его представления о «значащих переживаниях» с концепцией личностного смысла А.Н.Леонтьева, на которую он в первую очередь указывает как на попытку подойти к неформализуемой психологической реальности. Вместе с тем он дискутирует по ряду вопросов с концепцией А.Н.Леонтьева, утверждая, в частности, что смыслы как таковые не существуют как психологическая данность непосредственно, в «голом» виде. Предметом психологии они становятся только в форме переживаний. Идея «значащих переживаний» интегрирует в себе два ключевых понятия и поэтому именно «значащие переживания», но не смысл как таковой, могут выступать в качестве предмета психологической науки (Бассин, 1973).

Полувековая история развития представлений о смысловой сфере личности в русле деятельностного подхода, изложенная в дан-ном~разделе, позволяет говорить о том, что концепция личностного смысла — смысловых образований — смысловой сферы личности занимает прочное место в системе научной психологии. Развитие представлений о смысле в деятельностном подходе можно разделить на три основных этапа.

1.3. понимание и изучение смысла в деятельностном подходе 103

Первый этап — с конца 1930-х годов до середины 1970-х — это введение А.Н.Леонтьевым понятия смысла (личностного смысла) как объяснительного понятия и его всесторонняя теоретическая и экспериментальная разработка в генетическом, структурном и функциональном аспектах.

Второй этап — с середины до конца 1970-х годов — это введение рядом авторов (А.Г.Асмолов, Б.С.Братусь, В.К.Вилюнас, Е.Е.Наси-новская, В.В.Столин, Е.В.Субботский, О.К.Тихомиров) новых, родственных понятий: смысловое образование, смысловая установка, смысловой конструкт, операциональный смысл и др., ознаменовавших переход от одного объяснительного понятия к дифференцированному кусту понятий.

Наконец, третий этап — с начала 1980-х годов — этап интеграции этих представлений, знаменующийся возникновением классификаций смысловых образований (Е.Е.Насиновская и др.), синтетических понятий, таких как «динамическая смысловая система» (А.Г.Асмолов), «смысловая сфера личности» (Б.С.Братусь), концепций смысловой динамики (Ф.Е.Василюк), смысловой саморегуляции (Б.В.Зейгарник, В.А.Иванников). Стало возможным говорить о смысловой реальности, включающей в себя самые разные структуры и механизмы.

Единство и устойчивость рассмотренных представлений, контрастирующие с пестротой подходов к смыслу в западной психологии личности, обусловлены тем, что авторы, участвующие в разработке <tt смысловой проблематики, делают это, исходя из разных теоретических моделей, но опираясь на единые методологические принципы. Мы не ставили задачи дать полный обзор всех отечественных исследований по проблеме смысла. Во-первых, мы ограничились анализом общетеоретических представлений и экспериментальных исследований, представляющих общетеоретический интерес; во-вторых, анализ многих работ мы включили не в общий обзор, а в соответствующие тематические разделы собственно теоретических глав книги. Вместе с тем исследования, приведенные в данном разделе, позволяют сформулировать ряд общих положений деятельностного подхода к проблеме смысла, с которыми, вероятно, могли бы согласиться все авторы, работы которых мы рассматривали в данном разделе, при всем различии предлагаемых ими конкретных теоретических моделей.

1. Смысл порождается реальными отношениями, связывающими ^ субъекта с объективной действительностью. Сама значимость объектов, явлений и состояний, порождающих психологические феномены, относящиеся к классу «значащих переживаний», является не априорной, как это явно или скрыто постулируется во многих

|

|

|

|

| 104 |

глава 1. Подходы к пониманию смысла

западных теориях, но определяется объективным местом и ролью этих объектов, явлений и состояний в жизнедеятельности данного конкретного субъекта. Уникальность системы отношений с действительностью любого индивида обусловливает уникальность системы его смысловых образований.

2. Непосредственным источником смыслообразования являются

потребности и мотивы личности. Конкретизация этого положения

требует специального рассмотрения природы и сущности потреб

ностей и мотивов, что будет сделано в последующих главах. Здесь

же нам важно отметить, что потребности и мотивы являются как

бы связующим звеном между личностью и объективной действи

тельностью.

3. Смысл обладает действенностью. Он характеризует не только

особенности понимания, осознания и концептуализации субъектом

действительности, но и выполняет функции регуляции практичес

кой деятельности.

4. Смысловые образования не существуют изолированно, а обра

зуют единую систему. Между частями этого целого возможны кон

фликтные отношения, но тем не менее все они «сообщаются» друг

с другом через ведущие смысловые структуры, образующие ядро

личности. Подробно этот тезис, как и следующий, будет рассмот

рен в последующих главах.

5. Смыслы порождаются и изменяются в деятельности, в кото

рой только и реализуются реальные жизненные отношения субъекта.

Это положение является общим для исследования смысла с позиций

деятельностного подхода; вместе с тем, оно нуждается в существен

ном уточнении. Введенное Ф.Е.Василюком (1984) понятие пережи

вания как внутренней деятельности позволяет распространить этот

тезис на процессы, не связанные с внешне наблюдаемой предметно-

преобразовательной активностью.

Таким образом, мы видим, что в рамках единого подхода на общем методологическом и теоретическом фундаменте были разработаны достаточно дифференцированные представления о смысловой сфере личности. Вместе с тем, как уже было упомянуто, разрабатывавшие эту проблематику авторы остановились перед задачей интеграции разработанных ими представлений в единую общетеоретическую модель. В результате перед нами оказывается достаточно пестрая и противоречивая картина. Чтобы свести все эти относительно независимые друг от друга, хоть и выросшие из единого корня представления в единую систему, необходимо прежде всего попытаться содержательно понять специфическую природу и онтологию смысловой реальности как реальности особого рода. Этой характеристике посвящена следующая глава.

L4. заключение по главе 1

105

1.4. заключение по главе 1

Первая глава носит обзорный характер и посвящена изложению, анализу и систематизации различных трактовок смысла.

Обращение к истории использования понятия «смысл» в философии и науках о языке там, где оно не использовалось как синоним «значения», позволило сформулировать две наиболее общих инвариантных характеристики смысла: контекстуальность (смысл чего-либо определяется всегда через отнесение к более широкому контексту) и интенциональность (смысл чего-либо указывает на предназначение, целевую направленность или направление движения). Опираясь на эти две характеристики, можно в первом приближении определить смысл чего-либо как место и роль (назначение) в более общей структуре. ~~~

Рассмотрение психологических подходов, в той или иной степени опирающихся на понятие смысла и разрабатывающих это понятие, обнаруживает крайнюю пестроту подходов. Под смыслом одни авторы понимают высшую интегративную основу личности, другие — более универсальный базовый механизм сознания и поведения; одни — объективную реальность, другие — субъективную интерпретацию или конструкт, третьи — феномен межсубъектных пзаимодействий. Эта разноголосица усугубляется тем, что понятие смысла разрабатывается разными авторами независимо друг от дру-i а, в разных проблемных и теоретических контекстах. Множественность определений смысла, одинаково убедительных и одинаково )вристичных, наводит на предположение, что за понятием смысла скрывается не конкретная психологическая структура, допускаю щая однозначную дефиницию, а сложная и многогранная смысловая реальность, принимающая различные формы и проявляющаяся в раз личных психологических эффектах.

В наибольшей степени многогранность смысловой реальности нашла отражение в деятельностном подходе, где понятие смысла выступает в качестве одного из ключевых объяснительных понятий начиная с 1940-х годов. В рамках этого подхода был постепенно разработан целый ряд родственных понятий (личностный смысл, смысловое образование, смысловая установка, смысловой конструкт и др.), в том числе понятия, дающие целостную характеристику смысловой реальности (смысловая сфера личности, динамическая смысловая система), сформулированы общие методологические и методические принципы изучения смысловых образований. Таким образом, на общем методологическом и теоретическом фундаменте

106

глава 1. Подходы к пониманию смысла

были разработаны достаточно дифференцированные представления о смысловой сфере личности.

Вместе с тем, разрабатывавшие эту проблематику авторы остановились перед задачей интеграции разработанных ими представлений в единую общетеоретическую модель. В результате перед нами все еще достаточно пестрая и противоречивая картина. Чтобы свести все эти относительно независимые друг от друга, хоть и выросшие из единого корня представления в единую систему, необходимо прежде всего попытаться содержательно понять специфическую природу и онтологию смысловой реальности как реальности особого рода. Этой характеристике посвящена следующая глава.

глава 2. Онтология смысла

Ибо духовную пищу доставляют ему не вещи, а узы, которыми связаны вещи. Не бриллиант, но какие-то отношения между людьми и бриллиантом могут его напитать. И не песок, а какие-то отношения, которые устанавливаются между песком и племенами. Не слова в книге, но какие-то отношения, существующие в книге между словами и представляющие собою любовь, поэму и мудрость господню.

А. де Сент-Экзюпери

2.1. грани смысла: онтологический, феноменологический и деятельностный аспекты анализа смысловой реальности

Как мы отмечали во введении, задачей нашего исследования является интеграция представлений о смысле, наработанных в рус-ме разных теоретических подходов и проблемных контекстов, в единую систему представлений, наполнение категории смысла новым содержанием и наделение ее новым методологическим статусом. Предпринятый нами обзор показал всю трудность этой задачи, вы-чывающую даже сомнения в ее принципиальной выполнимости. Смысл многолик, он поворачивается к исследователю (к разным исследователям) различными своими гранями, и разные его определения и описания оказываются противоречащими друг другу. В большинстве случаев авторы, использующие понятие смысла, как и производные от него понятия, не озадачиваются его (их) определением или же дают поверхностные, логически нестрогие определения (наподобие известного определения человека как двуногого существа без перьев), которые столь же легко опровергнуть. В.П.Зинченко (1983) справедливо характеризовал понятие смыс-иовых образований как абстракцию, не имеющую отчетливого он-1 ологического статуса.

Сравнительно полное описание и определение смысла вряд ли нозможно выразить одной фразой; как нам представляется, оно должно явиться основным итогом всей данной книги. В.П.Зинченко усматривает причину трудности определения смысла в том, что

108

глава 2. Онтология смысла

он представляет собой главное измерение человеческого сознания и бытия (Зинченко, 1998, с. 99). Тем не менее, мы должны иметь предварительное определение понятия смысла и смысловой реальности уже на данном этапе работы, поскольку «кто не имеет в качестве исходного определенное понятие, тому даже не дан объект» (Фейербах, 1967, с. 10).

В предыдущих главах мы проследили традиции использования понятия смысла в философии, других гуманитарных науках, зарубежной и отечественной психологии, наиболее подробно изложив деятельностную трактовку смысла. На этой основе мы, во-первых, сформулировали предельно общее определение смысла как места и роли (назначения) в более общей структуре, во-вторых, констатировали многообразие форм, которые может принимать смысловая реальность, и в-третьих, обосновали адекватность концептуального аппарата деятельностного подхода в психологии для решения поставленной нами задачи.

Теперь нам предстоит совладать с разнообразием рассмотренных трактовок и дать обоснованную онтологическую характеристику смысла и смысловой реальности. Под онтологической характеристикой мы понимаем, вслед за современными философами (см. например, Мотрошилова, 1967; Юдин Э.Г., 1978; Юдин Б.Г., 1986), место нашего объекта в той общей модели реальности, картине мира, которая является инструментом научного познания и осмысления действительности. Философия XX века полностью преодолела характерный для классической философии отрыв онтологии от гносеологии; поэтому, когда мы говорим о задаче построения онтологии, мы имеем в виду, конечно же, не движение от познавательных конструкций к тому, как «на самом деле», а движение от феноменологии и поверхностно ухватываемых закономерностей к общей объяснительной концепции, которая сохраняет статус теоретической конструкции, но при этом увязывает представления о формах и закономерностях существования смысла с системой общепсихологических и даже еще шире, общеантропологических представлений.

Трудность задачи онтологической характеристики смысла находит отражение не только в разнообразии трактовок, но и в противоречивости формулировок одних и тех же авторов. Так, А.Н.Леонтьев определяет смысл, смысловое отношение то как отношение между системой значимых для жизни воздействий, отношение абиотических факторов к биотическим (то есть как внешнюю, объективную реальность), то как субъективное отношение к предметному содержанию, отражающемуся в сознании (то есть как субъективную, психическую реальность), то как отношение мотива деятельности к

2.1. грани смысла 109

цели действия (то есть как субъектную, не рефлексируемую в сознании, но проявляющуюся в активности субъекта реальность). Первая трактовка, в которой смысл выступает как «отношение того воздействия или ряда воздействий, то есть вообще предмета, на который направлена деятельность животного, к свойствам, отвечающим определенной биологической необходимости» (Леонтьев А.Н., 1994, с. 97), была характерна для работ А.Н.Леонтьева, посвященных проблемам эволюции психического и развития психики животных. Вторая трактовка личностного смысла как образующей сознания была связана в основном с психолого-педагогическим контекстом, с проблемой несовпадения объективного содержания сознания (знания), представленного в первую очередь значениями, и субъективного отношения к нему, или смысла (Леонтьев А.Н., 1983 а, с. 348 и далее). Наконец, третья трактовка смысла была связана с проблематикой структуры и динамики деятельности. В этом контексте отношения между мотивами и целями действия рассматривались как «психологически решающие», поскольку основное регулирующее влияние мотивов на протекание деятельности заключается в том, что они сообщают личностный смысл целям и обстоятельствам деятельности, «оценивая» таким образом их жизненное значение для субъекта (Леонтьев А.Н., 1977, с. 150). Интересно, что хронологически все три контекста и все три трактовки развивались параллельно.

Разумеется, было бы неверно рассматривать эти три характери стики личностного смысла, раскрывающие различные его грани, как три независимых и альтернативных определения этого понятия. Наоборот, понятие смысла воплощает принцип единства деятельности, сознания и личности, находясь на пересечении всех трех фундаментальных психологических категорий. Как указывает Ф.Е.-Василюк, смысл — «...пограничное образование, в нем сходятся сознание и бытие, идеальное и реальное, жизненные ценности и бытийные возможности их реализации» (Василюк, 1984, с. 129). Действительно, «деятельностная» характеристика личностного смысла как отношения мотива к цели означает, что любое целенаправленное действие всегда — прямо или непрямо — направлено на реализацию того или иного мотива, и цель этого действия, отражающаяся в сознании, содержит «ссылку» на этот мотив, выступающую в форме личностно-смысловой окраски. «Субъективная» характеристика личностного смысла как пристрастной составляющей индивидуального сознания основана на представлении о том, что «... смысл порождается не значением, а жизнью» (Леонтьев А.Н., 1977, с. 279), то есть о том, что источником этой пристрастности является предметная деятельность субъекта в мире, реализующая его реальные

II

по

глава 2. Онтология смысла

|

|

жизненные отношения, в частности те отношения, о которых идет речь в третьей, «объективной» характеристике. Ведь именно динамизм жизненных отношений лежит в основе динамики самой личности (см. Анцыферова, 1990).

Указанная мысль, которую можно было бы обозначить как идея бытийного опосредования (или мироопосредования 1) смысловых об разований, представляет собой расширенную интерпретацию уже получившего признание принципа деятельностного опосредствования познавательных процессов и смысловых образований (см. Асмо- лов, 1986 б). Действительно, категория деятельности, как отмечал Ф.Е.Василюк (1984), представляет собой теоретическую абстракцию от целостной реальности жизни, подобно тому, как предмет представляет собой единицу мира, абстрагированную от его целостности. После плодотворного этапа изучения смысла в контексте деятельности наступила пора расширить контекст рассмотрения и вернуться от абстракции деятельности к целостности жизни и жизненного мира. Только в этой концептуальной рамке представляется возможным найти продуктивное разрешение отмеченных нами противоречий в понимании смысла и пути решения поставленных нами задач. Пытаясь по-новому увидеть место и роль понятия смысла в становящейся новой, неклассической психологии, мы^неминуемо^выдвигаем на первый план анализа категорию жизненного мира, которая выступает смыслозадающим контекстом для самого понятия смысла.

Не удивительно, что сложность и многомерность смысла долгое время оставалась незамеченной. Как правило, авторы видели и абсолютизировали лишь какую-то одну из граней смысла. Даже А.Н.Леонтьев, видевший смысл, как мы показали выше, по меньшей мере под тремя разными углами зрения, не смог эксплицировать собственные разночтения и прямо поставить задачу их интеграции в многомерном образе смысла, ограничившись сосуществованием явно различных трактовок. Поэтому его взгляды нередко получают одностороннюю интерпретацию. Введенное им понятие личностного смысла трактуется порой просто как субъективное отражение некоторого объекта в индивидуальном сознании человека, в отличие от представления об этом объекте, сложившемся в определенной социальной среде (см., например, Котик, 1985).

Такая поверхностная и односторонняя интерпретация закономерно приводит к обвинению концепции личностного смысла в субъективизме (Брушлинский, 1982). На самом деле данная интерпретация ухватывает лишь одну из граней личностного смысла, отнюдь не исчерпывающую этого понятия. Как мы стремимся пока-

Термин предложен в личной беседе А.Г.Асмоловым.

2.1. грани смысла

|

|

|

|

зать, принципиальное значение понятия смысла заключается как раз в том, что оно выводит объяснение за пределы индивидуального сознания, в плоскость реальной жизнедеятельности субъекта. Этим оно отличается, в частности, от понятия коннотативного значения (Ч.Осгуд, Дж.Диз и др.), замыкающего объяснение индивидуальной окраски значений в рамках индивидуального сознания. Другими словами, это понятие отражает личностность человеческого сознания, укорененность его в реальных жизненных отношениях, в практике субъекта. «Личностный смысл — индивидуализированное отражение действительного отношения личности к тем объектам, ради которых развертывается ее деятельность, осознаваемое как "значение-для-меня" усваиваемых субъектом безличных знаний о мире...» (Личностный смысл, 1985, с 164).

Для того, чтобы рассмотреть и понять феномен смысла во всем многообразии его проявлений, мы воспользуемся димензиональ-ным методом, которым пользуется В. Франкл при демонстрации отношений между разными гранями или аспектами человеческого бытия (например, Frankl, 1985). Представим себе, говорит Франкл, учебник, на страницах которого изложены разные, несопоставимые между собой теории, допустим, личности. Символически это можно изобразить в виде раскрытой книги, на одной странице которой нарисован квадрат, а на другой — круг. Между ними трудно найти связь — ведь задача на квадратуру круга, как известно, нерешаема. Но возьмем эту книгу, продолжает Франкл, и разместим эти страницы под прямым углом друг к другу, так, чтобы они лежали на двух перпендикулярных плоскостях, пересекающихся в районе корешка книги. Тогда можно без труда вообразить трехмерную фигуру, проекция которой на одну плоскость (страницу) образует круг, а проекция на другую, ей перпендикулярную, образует квадрат. Этой фигурой будет цилиндр с высотой, равной диаметру основания. Задача, таким образом, решается, если построить об-щее пространство разных определений и увидеть за разными взглядами частные проекции сложного многомерного объекта — в нашем случае, смысла, — на_разные плоскости его рассмотрения.

Вернемся к поставленной нами проблеме онтологии смысла. Для того, чтобы продвинуться в ее решении, необходимо, во-первых, очертить сам феномен, во-вторых, выделить и описать по отдельности различные формы (плоскости) существования смысла, и, в-третьих, понять реальные психологические механизмы их взаимосвязей, переходов смысла из одной формы существования в другую, отношений между выделенными плоскостями или гранями. Эти механизмы явно намного более сложны, чем позволяет увидеть использованная нами стереометрическая аналогия.

| Iе' 3 П2 |

глава 2. Онтология смысла

В качестве иллюстрации, позволяющей выпукло обрисовать феномен смысла во всех его аспектах, обратимся к экспериментальному исследованию Е.В.Эйдмана (Эйдман, 1996; см. также Леонтьев, Эйдман, 1987). В этом исследовании дети разных возрастов и взрослые спортсмены выполняли задачу задержки дыхания на максимальный срок с соревновательной мотивацией. Примечательным фактом, полученным в этом исследовании, была зависимость результатов от условий соревнования и инструкции (просто задержать дыхание как можно дольше; побить свой рекорд; соревноваться в парах с конкретным соперником; соревноваться с воображаемым соперником). Вторая и особенно третья инструкции существенно улучшали результаты по сравнению с первой; что касается четвертой инструкции (воображаемое соревнование), то ее эффективность сильно зависела от возраста; соотношение влияния реального и воображаемого соревнования на результаты обнаружило возрастную динамику, воспроизводящую известный «параллелограмм развития» А.Н.Леонтьева (1972). В раннем возрасте эффекта нет в обоих случаях, в следующей возрастной группе только реальное соревнование дает прирост результатов, и, наконец, в старшей группе воображаемое соревнование догоняет по своей эффективности реальное и даже несколько превосходит его.

О чем говорят нам эти результаты? Во-первых, одна и та же задача (задержка дыхания) давалась испытуемым в разных интен-циональных контекстах — деятельностных и, шире, жизненных. Варьировалось место и роль задачи в более широком контексте — можно сказать, что варьировался ее смысл. Во-вторых, эти изменения приводили к изменению результатов выполнения задания даже не на психологическом, а на физиологическом уровне — перед нами эффект регуляции деятельности, который можно объяснить усилением мотива, смысловой установкой или указанием на какие-то другие образования, встроенные в исполнительные механизмы деятельности. В-третьих, на результаты влияет не только объективная, но и воображаемая ситуация, то есть произвольные изменения в картине мира, создание воображаемого контекста и воображаемого смысла деятельности.

На этом примере мы можем выделить и вкратце охарактеризовать три^плоскости, в которых психологический анализ обнаруживает существование смыслов — в каждой из них в своей особой форме. Ниже мы опишем их более подробно.

Первая из них — это плоскость объективных отношений между субъектом и миром. В этой плоскости объекты, явления и события действительности, входящие в жизненный мир субъекта, в том числе его собственные действия, обладают для него жизненным смыс-

2.1. грани смысла ИЗ

лом в силу того, что они объективно небезразличны для его жизни, сказываются на ее протекании. Жизненный смысл есть объективная характеристика места и роли объектов, явлений и событий действительности и действий субъекта в контексте его жизни. Жизненный смысл объективен, ибо не зависит от его осознания; при этом он индивидуален, неповторим. Это не психологическое, а скорее метафизическое понятие, без которого, однако, не обойтись психологическому анализу. Жизненный смысл и отражающаяся в нем динамика жизненных отношений — это онтологический аспект смысла.

Вторая плоскость — это образ мира в сознании субъекта, одним из компонентов которого является личностный смысл. Личностный смысл является формой познания субъектом его жизненных смыслов, презентации их в его сознании. Личностный смысл объектов, явлений и событий, отражающихся в сознании субъекта, презен-тируется ему через посредство эмоциональной окраски образов, либо их структурной трансформации. Этим, однако, сознание лишь выделяет и подчеркивает то, что значимо для субъекта, и ставит перед ним задачу на смысл, на осознание того, какое конкретно место в его жизни занимают соответствующие объекты или события, с какими мотивами, потребностями и ценностями субъекта они связаны и как именно. Ответ на этот вопрос, решение этой чадачи требует специальной внутренней деятельности осмысления. Личностный смысл и отражающаяся в нем динамика субъективного образа реальности — это феноменологический аспект смысла.

Наконец, третья плоскость — это психологический субстрат <" смысла — неосознаваемые механизмы внутренней регуляции жизнедеятельности. В этой плоскости смыслонесущие жизненные отношения принимают форму смысловых структур личности, образующих целостную систему^ и обеспечивающих регуляцию \/ жизнедеятельности субъекта в соответствии со специфической смысловой логикой — логикой жизненной необходимости, о которой пойдет речь ниже. Смысловые структуры и отражающаяся в них динамика деятельности (жизнедеятельности) — это деятель- костный или субстратный аспект смысла. Термин «субстратный» представляется нам не очень удачным, но когда мы переходим от рассмотрения внутриличностных форм существования смысла к межличностным и внеличностным, он оказывается единственно применимым.

Итак, смысл предстает перед нами как отношение, связывающее объективные жизненные отношения субъекта, предметное содержание сознания и предмет и строение его деятельности. Это .пристрастное отношение процессов психики к процессам жизни

114

глава 2. Онтология смысла

субъекта, его сознания к основам его бытия, опосредованное его практической жизнедеятельностью. Таким образом, смьюл имеет т]эоичную природу, он включен разными своими гранями в три разных движения.

Принимая во внимание все три плоскости существования смысла, образующие его грани, можно в первом приближении определить смысл как отношение между субъектом и объектом или явлением действительности, которое определяется местом объекта (явления) в жизни субъекта, выделяет этот объект (явление) в образе мира и воплощается в личностных структурах, регулирующих поведение субъекта по отношению к данному объекту (явлению).

Перейдем теперь к более детальной характеристике каждой из трех граней смысла. Заметим, что три выделенных грани, формы существования или плоскости анализа смысла соотносятся не только с тремя его трактовками, но и с философскими категориями онтологического, феноменального и онтического, а также с тремя такими фундаментальными общепсихологическими категориями как личность, сознание и деятельность.

2.2. онтологический аспект смысла: смысл в контексте жизненных отношений

Онтологический (в узком понимании этого слова) аспект или грань смысла предполагает рассмотрение смысла как элемента системы отношений человека с миром. Эти отношения представляют собой не психологическую реальность, а скорее реальность виртуальную, то есть не коренящуюся в неких структурах, которые ее порождают и воспроизводят, и поэтому нефиксируемую (Носов, 1997). Вместе с тем только с нее можно начинать познание смысловой реальности. «Смысл, существующий в сознании и воплощенный в деятельности, вторичен. Смысл, существующий как потенциал развития, — первичен. Возможность первична, действительность вторична, ведь развитие есть не что иное как реализация возможностей. Действительность — всегда лишь часть того, чем она могла быть» (Брудный, 1998, с. 128). Начнем поэтому с всестороннего анализа самих этих отношений.

Постановка этой задачи была вряд ли возможна в русле традиционного подхода, в соответствии с которым «и субъект, и объект мыслятся изначально существующими и определенными до и вне какой бы то ни было практической связи между ними, как самое-

|

|

2.2. Смысл в, контексте жизненных отношений __________________ JJЈ

тоятельные натуральные сущности. Деятельность, которая практически свяжет субъект и объект, еще только предстоит; чтобы начаться, она должна получить санкцию в исходной ситуации разъединенности субъекта и объекта» (Василюк, 1984, с. 83). Такой подход, который Ф.Е.Василюк позже назвал «онтологией изолированного индивида», С.Л.Рубинштейн (1973) выводил из порожденного идеалистической философией традиционного гносеологического противопоставления субъекта и объекта. В рамках этого противопоставления человек более или менее эксплицитно отождествляется с его сознанием, изымается тем самым из бытия, из объективной действительности и ставится как бы вне этой действительности.

Представления о человеке как о «замкнутом в себе существе» С.Л.Рубинштейн называет «фикцией». Позитивная альтернатива такой исходной онтологии должна начинаться с признания того, что «человек находится внутри бытия, а не только бытие внешне его сознанию. В этом отношении бытие обступает нас со всех сторон...» (Рубинштейн, 1973, с. 262). Весьма выразительно эту онтологическую картину обрисовал М.М.Бахтин: «Человек окружен миром, своей комнатой, квартирой, природой, пейзажем, — он живет ннутри мира и в нем действует; вокруг него плотные и теплые массы мира; он внутри внешнего мира, а не на границах его» (Бахтин, 1996, с. 74). Однако с появлением человеческого бытия мир также нельзя рассматривать в абстракции от человека — происходит коренное преобразование всего онтологического плана. «Значит, стоит вопрос не только о человеке во взаимоотношении с миром, но и о мире в соотношении с человеком как объективном отношении. Только таким образом реально и может быть преодолено отчуждение бытия от человека» (Рубинштейн, 1973, с. 259). А.Н.Леонтьев также вполне определенно высказывался на этот счет: «Субъект... находится изначально не перед миром, а в самом мире... составляет часть его и вне этого мира вообще не существует» (Леонтьев А.Н., 1999, с. 148).

Контуры позитивной «онтологии жизненного мира», преодолевающей отчуя&ение бытия от человека, которое является следствием онтолоТгизации гносеологической схемы «субъект—объект», намечены Ф.Е.Василюком, констатирующим, что мы «нигде не находим живое существо до и вне его связанности с миром. Оно изначально вживлено в мир, связано с ним материальной пуповиной своей жизнедеятельности. Этот мир, оставаясь объективным и материальным, не есть, однако, физический мир... это — жизненный мир» (Василюк, 1984, с. 86). Если же рассматривать мир вне связи с субъектом, он лишается своей психологической характеристики и

|

|

| 116 |

глава 2. Онтология смысла

предстает как безжизненный мир. Напротив «мир. как°А он Для человека, — это его объективная характеристика» (Рубинштейн, 1973, с. 382).

Не только мир конституируется человеком, но и человек — ми-ром. Л.С.Выготский указывает, ссылаясь на Гельба, что «в то время, как для животного существует только окружение (Umwelt), для человека возникает представление о мире (Welt). История возникновения этого представления о мире имеет своим началом человеческую практику и возникающие в ней значения и понятия, свободные от непосредственного восприятия предмета» (Выгот ский, 1982 а, с. 280). Х.-Г.Гадамер говорит о противоположности понятия мира (Welt) и понятия окружающего мира или среды (Umwelt), которым обладают все живущие в мире существа. «Иметь мир — значит иметь отношение к миру. Но отношение к миру требует такой свободы от того, что встречается нам в мире, которая позволила бы нам ставить это встречающееся пред собою таким, каково оно есть. Эта возможность пред-ставления означает одновременно обладание миром и обладание языком» (Гадамер, 1988, с. 513). «Животное не относится ни к чему и вообще не "относится", — отмечали К.Маркс и Ф.Энгельс (1955, с. 29). — Для животного его отношение к другим не существует как отношение». И очень близкую формулировку мы находим у В.Франкла: «Животное не является личностью, потому что оно не может встать над самим собой, противостоять самому себе. Поэтому для животного не существует и мир, противостоящий личности; для него существует лишь среда» (Frankl, 1982, с. 116). Таким образом, человек оказывается единственным из живых существ, которому дан мир как единое связное целое, простирающееся в пространстве и вре мени за пределы наличной ситуации и при этом пред-лежащее или пред-стоящее субъекту, а не просто его окружающее. Эта антропологическая характеристика человека оказывается, как мы увидим ниже, ключом к пониманию сущности личности.

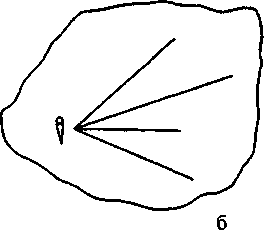

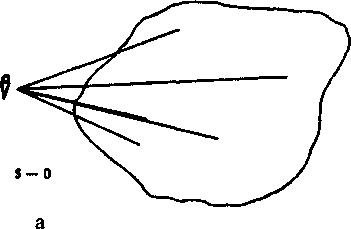

Итак, в «онтологии жизненного'мира» отношения, связывающие субъекта с миром, наделяются статусом особой реальности, первичной, в частности, по отношению к характеристикам субъекта, формирующимся в процессе реализации этих отношений (в частности, приобретаемым психологическим, в том числе личностным характеристикам). Схематически соотношение двух обозначенных онтологических картин представлено на рисунке 1. Опираясь на эту общую онтологическую модель, мы можем попытаться задать основания логики жизни человека в мире, описав через систему специальных понятий реальность практических взаимоотношений человека с миром.

2.2. Смысл'в контексте жизненных отношений

117

|

|

|

|

Рис. 1. Схематическое изображение

"онтологии изолированного индивида" (а)

и "онтологии жизненного мира" (б)

Исходным для нас выступает понятие жизненного отношения, под которым мы будем понимать объективное отношение между субъектом и каким-либо объектом или явлением действительности, характеризующееся потенциальной возможностью качественно определенной формы взаимодействия между ними. «Жизненные отношения исходят от меня по всем направлениям, у меня есть известные отношения к вещам и людям, известные позиции по отношению к ним, я исполняю их требования по отношению ко мне и ожидаю чего-то от них. Одни содействуют моему счастью, делают мое бытие шире, усиливают меня, а другие производят на меня давление и ограничивают меня. И при определенности того или другого движения вперед в известном направлении человек всегда замечает и чувствует эти соотношения. Друг — для него сила, возвышающая собственное его существование, каждый член семьи занимает определенное место в его жизни, и все, что его окружает, он понимает как жизнь и дух, которые в этом окружающем объективировались. Скамья у двери его жилища, тенистое дерево, дом и сад получают все свое значение и силу в этой объективности. Так жизнь каждого индивидуума творит сама из себя свой собственный мир» (Дилътей, 1995, с. 217).

Жизненное отношение субъекта с объектом или явлением воз-пикает как результат столкновения между ними в форме либо прак-тического, либо теоретического освоения. Кажущийся порочный круг (практика строится по логике жизненных отношений и одновременно оказывается их основой) размыкается там, где сама деятельность находится в процессе становления. Взаимодействие с миром у маленького ребенка происходит отчасти спонтанно,

118

глава 2. Онтология смысла

не будучи обусловлено какой-либо конкретной жизненной необходимостью, кроме необходимости самого взаимодействия, частично же протекает в форме деятельности, совместно распределенной с матерью (подробнее об этом см. раздел 5.3), которая организует ее в соответствии с логикой своих жизненных отношений.

Мы говорим об объективности жизненного отношения, подразумевая, что оно не зависит от осознания его субъектом и может быть познано внешним наблюдателем с таким же успехом,"как и самим субъектом. Жизненное отношение определяется объективными свойствами объекта или явления, объективными характеристиками субъекта и фактом их столкновения, в котором на основе соотнесения этих объективных свойств и характеристик выявляется потенциальная возможность взаимодействия между ними в той или иной форме. При этом оно в принципе носит индивидуально-специфический характер, хотя многие жизненные отношения совпадают у больших групп людей или даже у всего человечества в меру общности тех или иных их объективных характеристик.

Из сказанного, в частности, вытекает, что круг жизненных отношений человека имеет тенденцию к бесконечному расширению. Действительно, возникновение любого нового жизненного отношения влечет за собой усложнение организации субъекта, что в свою очередь расширяет диапазон возможных взаимодействий с миром и способствует возникновению все новых жизненных отношений.

Организованная совокупность всех объектов и явлений действительности, связанных с данным субъектом жизненными отношениями, представляет собой его жизненный мир. Жизненный мир любого субъекта отличается от объективного мира в целом только своими границами; если последний включает в себя все сущее, весь универсум, то жизненный мир субъекта — лишь какую-то часть его. Жизненные миры разных субъектов характеризуются как общим, так и индивидуально-специфическим содержанием; мера их общности определяется, в частности, мерой сходства объективных условий существования субъектов и мерой сходства их организации.

Вся совокупность жизненных отношений субъекта образует потенциальную сторону его жизнедеятельности; актуальная сторона его жизнедеятельности образуется совокупностью деятельностей, в которых жизненные отношения находят свою реализацию.

Многообразие форм взаимодействия субъекта с миром служит основанием для выделения модусов жизнедеятельности, каждый из которых задается какой-либо качественно определенной формой такого взаимодействия: кислородный обмен, терморегуляция, отношения полов, познавательное отношение, эстетическое отношение. Каждое конкретное жизненное отношение может быть отнесено к

2.2. Смысл в контексте жизненных отношений

119

|

|

одному из модусов жизнедеятельности; соответственно, каждый модус жизнедеятельности представлен определенным множеством жизненных отношений, скажем, множеством отношений с объектами и явлениями, релевантными эстетическому или пищевому модусу.

Поскольку жизненные отношения связывают субъекта и с теми объектами или явлениями, взаимодействие с которыми может быть неблагоприятным для него, каждый модус жизнедеятельности характеризуется в каждый момент времени определенным состоянием жизненных отношений. Состояние жизненных отношений конкретного модуса есть характеристика того, насколько объективно возможный при наличных условиях характер взаимодействия субъекта с миром в данном модусе способствует продолжению существования и развитию субъекта. Состояние жизненных отношений определяется как внутренним состоянием субъекта, так и возможностями, относящимися к его жизненному миру. При этом субъект, которому мы приписываем активность, способен влиять на состояние своих жизненных отношений. Под реализацией жи пенных отношений в определенном модусе мы будем понимать активность субъекта, направленную на установление оптимального состояния жизненных отношений в данном модусе, то есть такого состояния, которое максимально способствует продолжению существования и развитию субъекта.

Поскольку жизненные отношения связывают субъекта и с теми объектами или явлениями, взаимодействие с которыми может быть неблагоприятным для него, каждый модус жизнедеятельности характеризуется в каждый момент времени определенным состоянием жизненных отношений. Состояние жизненных отношений конкретного модуса есть характеристика того, насколько объективно возможный при наличных условиях характер взаимодействия субъекта с миром в данном модусе способствует продолжению существования и развитию субъекта. Состояние жизненных отношений определяется как внутренним состоянием субъекта, так и возможностями, относящимися к его жизненному миру. При этом субъект, которому мы приписываем активность, способен влиять на состояние своих жизненных отношений. Под реализацией жи пенных отношений в определенном модусе мы будем понимать активность субъекта, направленную на установление оптимального состояния жизненных отношений в данном модусе, то есть такого состояния, которое максимально способствует продолжению существования и развитию субъекта.

Однако реализация жизненных отношений возможна не в любом модусе жизнедеятельности. Определенные формы взаимодействия субъекта с миром осуществляются автоматически, без участия активности целостного субъекта в форме его деятельности, а лишь за счет саморегулирующейся активности отдельных органов или функциональных систем. В качестве отличительного признака деятельности мы будем рассматривать то, что она непосредственно отвечает такому воздействию (объекту, явлению), которое значимо для жизни субъекта не само по себе, а в силу своей объективной устойчивой связи с другими, уже непосредственно значимыми воздействиями (Леонтьев А.Н., 1940, с. 371). Деятельностью в этом смысле, например, не является кислородный обмен, происходящий без участия активности субъекта, если не считать отдельных экстремальных ситуаций. Заданное различение позволяет ввести понятие потребности, которое мы определим как соответствующее одному йз^модусов жизнедеятельности объективное отношение между субъектом и миром, требующее для своей реализации активности субъекта в форме его деятельности. Понятие требования означает, что при отсутствии требуемой активности состояние жизненных отношений соответствующего модуса будет неблагоприятным для сохранения существования и развития субъекта.

120

глава 2. Онтология смысла

Понимание потребности не как внутреннего состояния «изолированного индивида», а как объективного по своей сути отношения, связывающего субъекта с миром, не являясь общепринятым, постепенно получает признание в философской и психологической литературе (см., например, Дилигенский, 1976; 1977; Иванников, 1983; Леонтьев Д.А., 1991). В таком понимании потребность предстает не как негативная характеристика индивида, определяемая через отсутствие, нужду в чем-либо, а как позитивная характеристика, отражающая присутствие данной формы взаимодействия с миром, данной формы деятельности, «действительных отношений», формы «человеческих проявлений жизни», в полноте которых К. Маркс справедливо усматривал признак внутреннего богатства человека (Маркс, Энгельс, 1955, с. 36; Маркс, 1974, с. 125). Применительно к человеку только такое понимание потребностей делает возможным приведение к единому знаменателю множества различных движущих человеком побуждений, направленных как на предмет, так и /^ на саму деятельность; как на восстановление гомеостатического рав-JJ? . новесия, так и на его нарушение; объединяет такие внешне разные вещи, как потребность в кислороде, движении, пище, стремление к, самоутверждению, жажду денег, жажду творчества, потребность быть личностью.

По определению, необходимым условием формирования потребности должно выступать отсутствие постоянной непосредственной данности релевантного предмета. Как показал Ф.Е.Василюк (1984) на примере модели внешне легкого и внутренне простого жизненного мира, при непосредственной данности предмета потребности нет необходимости в деятельности субъекта, который не может быть даже, строго говоря, назван субъектом. Более того, постулируемая Ф.Е.Василюком потребность в этой ситуации теряет право называться потребностью. Потребность в нашем понимании конституируется необходимостью реализации жизненных отношений посредством деятельности, или, другими словами, отвечает лишь модели внешне трудного жизненного мира, который характеризуется атрибутом «протяженности», то есть пространственной удаленности жизненных благ и временной длительности, необходимой для преодоления этой удаленности. Соответственно, реализация любой потребности может быть представлена как путь. Поскольку удаленность предмета, связанного с субъектом потреб-ностным отношением, не сводится в общем случае к пространственно-временной удаленности, а определяется также наличием средств и преград самой разной природы, единственной адекватной мерой этой удаленности может выступать деятельность субъекта. Единицы этой деятельности выступают мерами пути, который необходимо

2.2. Смысл в контексте жизненных отношений

121

преодолеть для осуществления конечного, конституирующего потребность, акта деятельности.

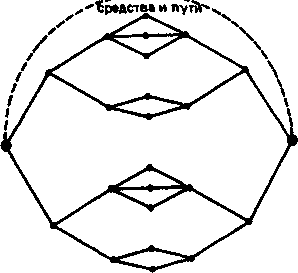

В условиях протяженности жизненного мира множество объектов и явлений действительности, не входящие в круг предметов какой-либо потребности, становятся небезразличны для жизнедеятельности субъекта в силу своих объективных свойств и определенной локализации в мире, а именно локализации на пути к реализации той или иной потребности. Объективная связь этих объектов и явлений с реализацией потребности может быть различной: они могут выступать как предпосылка (условие) реализации потребности, как средство, как преграда, как сигнал, как отвлекающая помеха и др., а также как средство реализации предпосылки, как преграда к овладению средством, как сигнал воз-пикшей преграды, как преграда на пути действия отвлекающей помехи и т.д. Таким образом, если мы рассмотрим даже единственную потребность и единственный путь к ее реализации, то увидим, что в необходимую для реализации потребности деятельность вовлекается большое число разнообразных объектов и явлений действи-1ельности, многократно возрастающее, если принять во внимание множественность объектов, релевантных каждой конкретной потребности, и множественность путей к каждому из них, которая наглядно отражена в «модели линзы» Э.Брунсвика (см. рис. 2).

|

|

| констатация результата |

| ц*ль |

| Исходный пункт |

Рис.2. Модель линзы Брунсвика, иллюстрирующая

так называемую эквифинальность, в которой выражается

целенаправленность поведения. Совершенно различные

пути и средства, которые мы наблюдаем в процессе

осуществления действия, могут вести к одной и той же цели

(Хекхаузен, 1986 а, с.37)

122

глава 2. Онтология смысла

При этом сравнительные характеристики путей к реализации потребности могут влиять даже на выбор конкретного предмета: лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Таким образом, в жизнедеятельность субъекта включено, часто многократно опосредованным путем, множество объектов и явлений действительности, характеризующихся определенным отношением к реализации потребностей субъекта, а именно смысловыми связями. Смысловая связь — это такое объективное отношение между двумя объектами или явлениями, в силу которого если оди!^(рдно) из них (или какая-либо грань его) имеет отношение к реализации какой-либо потребности субъекта, то и второй объект или явление также становится небезразличным к реализации этой потребности, включается в цепь ее реализации. Цепь смысловых связей прямо соотносится с деятельностным путем реализации потребности: каждое звено пути направляется одной из смысловых связей. Например, если для реализации моей познавательной потребности мне необходимо записаться в некоторую библиотеку, то на пути к этому встает еще необходимость сфотографироваться для читательского билета. В силу этой объективной смысловой связи фотоателье включается в систему реализации познавательной потребности.

Приведем еще один пример, на котором лучше видна индивидуальная специфичность смысловых связей, их субъектный характер. Так, исследования противоправного поведения (Волков, 1982) показали, что хулиганские действия, ранее рассматривавшиеся как «немотивированные», в действительности мотивированы потребностью в самоутверждении, присущей и законопослушным людям. Хулиганы, однако, реализуют эту потребность путем унижения-Дру-гих; у большинства же людей унижение других не находится в смысловой связи с утверждением собственной личности. Важно подчеркнуть, что речь идет не об отражении определенных связей в сознании, которое может быть и иллюзорным, а о связях, реальность которых подтверждается практическими действиями, направляемыми соответствующими смысловыми связями: унижение других действительно приносит хулигану чувство собственной значимости. Смысловые связи — это связи, реальность которых обнаруживается или проверяется в результате практической деятельности.

Понятие смысловых связей неотделимо от понятия смыслообра-зования. Смыслообразование, если рассматривать его в плоскости жизненных отношений субъекта с миром, представляет собой процесс расширения смысловых связей. Если за точку отсчета взять реализацию индивидуальной потребности, то смысловые связи первого порядка будут указывать предметы, релевантные данной потребности; эти предметы выступают в этом случае смыслообразующим нача-

2.2. Смысл в контексте жизненных отношений

123

лом по отношению к смысловым связям второго порядка, определяющим цели, достижение которых необходимо для овладе ния соответствующими предметами; конечные цели, в свою очер>едь, приобретают смыслообразующую силу по отношению к промежуточным целям, образуя связи третьего порядка, и т.д. Все эти связи образуются в ходе практической деятельности субъекта, в кото»рой вскрываются пути к реализации тех или иных потребностей, опр еде-ляется место тех или иных объектов и явлений в жизни субъекта •благодаря включению их в структуры смыслового опыта. Строго говоря, деятельность не создает смысловых связей: образует смысл «не п-ред-метная деятельность, а некоторый субъективный эффект, ею о бус-ловленный» (Вилюнас, 1976, с. 88). Однако этот эффект — открытие субъектом места каких-либо объектов и явлений в его жизнедеятельности — невозможен вне и помимо практической предметной деятельности. Конечно, человек способен раскрывать объективные взаимосвязи и теоретически, в своем мышлении, и формировать иде-аторные представления о смысловых связях, однако они далеко не всегда, проходя проверку на практике, оказываются адекватным^.

Объективной характеристикой места или роли объектов и я вле-ний в жизнедеятельности данного конкретного субъекта является их жизненный смысл для него, определяемый системой (системами) смысловых связей, распространяющейся (распространяющимися) на данный объект или явление. Если жизненные отношения ха.рак-теризуют возможность взаимодействия с теми или иными объектами или явлениями, то жизненный смысл отражает более или м.енее императивную необходимость такого взаимодействия. Жизненный смысл одного и того же объекта или явления будет в общем сдучае не совпадать для разных субъектов, поскольку разным будет miccto данного объекта или явления в их жизнедеятельности. На наш взгляд, мы вправе говорить о жизненном смысле как единице ана лиза жизненного мира. «Сращенность смыслов с жизненными процессами человеческого существования, их тесная связь с чедове-ческим миром обусловливают то обстоятельство, что в смьхслах открываются те горизонты мира, которые выражаются в проективной потенции человеческого опыта, в жизненной практике людей» (Козловский, 1990, с. 22).

Реальность практических жизненных отношений человека с миром, описываемая с помощью системы введенных нами понятий, и есть, на наш взгляд, объективная, вытекающая из императивов жизненной необходимости основа, в соответствии с которой субъект строит свою деятельность. «Связь деятельности и жизни — основа включенности индивидов в мировые отношения, в тот круг условий и предпосылок, которые входят в состав жизненного мира» (тсии Же,

124

глава 2. Онтология смысла

с. 21). Осмысленная деятельность и есть деятельность, регулируемая ее смыслом, деятельность, протекающая по особой логике, которая задается местом отдельных предметов, событий, поступков и т.п. в жизненном мире субъекта, то есть их смыслом. Однако изложенное в данном разделе понимание смысла в онтологическом аспекте еще не приблизило нас к пониманию его психологической природы и механизмов функционирования. Как справедливо отмечал В.К.Вилюнас, понятие «смысл», определяемое через отношение объективных явлений к потребностям живого существа, представляет собой «абстракцию, привлекаемую для обозначения всякого без исключения такого отношения, без уточнения его особенностей и качества» (Вилюнас, 1976, с. 90). Это — «чисто логическая конструкция» (Бассин, 1973, с. 22), не имеющая реального психологического эквивалента.

Психологической реальностью смысл становится при рассмотрении его в двух других аспектах — феноменологическом и деятель-ностном (субстратном). При этом субъективной основой построения деятельности на основании смысловой логики жизненной необходимости выступает не столько прямое отражение в сознании жизненных смыслов объектов и явлений (феноменологический аспект смысла), сколько преломление их в превращенной форме смысловых структур личности (деятельностный аспект), которые, не будучи даны субъекту в образе, функционируют как внутренние ре-гуляторные механизмы, воздействующие на протекание самих процессов деятельности и психического отражения. К их анализу мы непосредственно и переходим.

2.3. общее представление о смысловых