Эффектом Доплера называют изменение частоты волн, регистрируемых приемником, которое происходит вследствие движения источника этих волн и приемника.

1. Каковы основные признаки классификации радиотехнических средств и систем, применяемых в ГА?

Все существующие радиотехнические средства и системы можно разделить по информационному признаку на две большие группы:

¾ системы передачи информации (системы радиосвязи, радиовещания);

¾ системы извлечения информации (радиолокации, радионавигации).

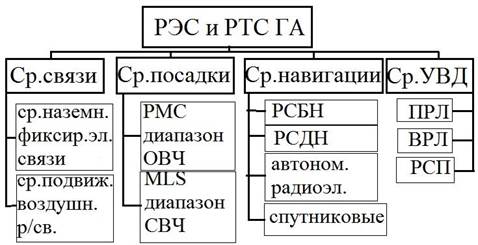

Другим признаком классификации радиоэлектронных средств, применяемых в ГА, является их назначение. По назначению РЭС ГА подразделяются на четыре группы:

-средства связи;

-средства посадки:

|

-средства навигации:

-средства управления воздушным движением.

Ещё один важный признак классификации - диапазон рабочих частот, существенно влияющий на эксплуатационные возможности РЭС.

2. Каково назначение систем радиолокации?

Радиолокация – обнаружение, определение координат и свойств движущихся и неподвижных объектов радиотехническими методами с использованием радиоволн, отражённых или переизлучённых этими объектами.

Получение информации в радиолокации сопряжено с наблюдением некоторой области пространства. Технические средства, с помощью которых ведется радиолокационное наблюдение, называются радиолокационными станциями (РЛС) или радиолокаторами; а наблюдаемые объекты — радиолокационными целями. Типичными целями являются самолеты, ракеты, корабли, наземные инженерные сооружения и т. п.

В радиолокации наиболее часто измеряются дальность между целью и РЛС, угловые координаты (азимут, угол места) и радиальную, относительно радиолокатора, составляющую скорости движения. (Азимут - это угол между направлением на цель и северным направлением, измеренный в горизонтальной плоскости. Угол места измеряется между вектором наклонной дальности и его проекцией на горизонтальную плоскость.) В задачу радиолокационного наблюдения в некоторых случаях входит также идентификация (распознавание) целей.

Назначение:

· Управление движением ВС на земле и в воздухе

· Предотвращение конфликтных ситуаций в полете

· Обеспечение безопасных интервалов между ВС в горизонтальных и вертикальных плоскостях

· Осуществление взлета и посадки в сложных метеоусловиях

· Помощь при облете опасных грозовых очагов

Эксплуатационные характеристики радиолокационных систем УВД

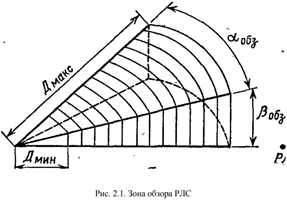

1. Зона радиолокационного обзора – область пространства, в пределах которой производится облучение и прием и обработка отраженных сигналов (для пассивных РЛС – только прием отраженных сигналов), в том числе обнаружение целей с заданными характеристиками. Эта зона (рис. 2.1) ограничивается по дальности пределами Дмин - Дмакс, по азимуту — величиной αобз и по углу места — величиной βобз.

2. Период обзора Тобз – длительность цикла, необходимого для облучения и приема сигналов от всех точек зоны радиолокационного обзора. Зависит от ширины ДН антенны РЛС, сектора обзора, числа импульсов, отраженных от целей за время одного обзора и максимальной дальности действия.

3. Разрешающая способность РЛС – это минимально возможное смещение цели относительно другой цели по соответствующей координате (при одинаковых значениях всех других координат), при котором возможно раздельное их наблюдение и измерение координат и параметров движения. Разрешающая способность РЛС является тактической характеристикой, определяющей возможности РЛС разделять близко расположенные объекты и их элементы при их зондировании.

4. Помехоустойчивость – способность РЛС сохранять тактические показатели при воздействии помех. Помехоустойчивость тем выше, чем меньше внешние помехи снижают максимальную дальность действия РЛС.

5. Объём и качество получаемой информации (характеристика для СВРЛ). Объём информации характеризуется числом бит, приходящихся на одно сообщение, а качество - вероятностью ошибки приема одного бита или всего сообщения в целом.

3. Каковы отличительные особенности систем радионавигации?

Радионавигация – вождение движущихся объектов по заданным траекториям с помощью излучения и приёма радиоволн с использованием радиоэлектронных средств и радиотехнических методов.

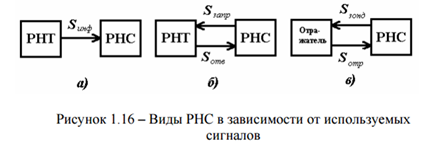

Отличительной особенностью РНС является передача информации или формирование информации с помощью электромагнитных волн радиодиапазона. Радиоволны, несущие ту или иную информацию, называются радиосигналами. В зависимости от вида используемого радиосигнала необходимо различать: РНС, работающие только на прием (рисунок 1.16,а); РНС, формирующие запросный сигнал и получающие ответный сигнал, содержащий навигационную информацию (рисунок 1.16,б); РНС радиолокационного типа, получающие навигационную информацию в

отраженном от поверхности земли или от иного объекта сигнале.

4. Какие свойства радиосигналов (электромагнитных волн) лежат в основе функционирования радиолокационных и радионавигационных средств и систем?

Основные свойства радиоволн:

постоянство скорости распространения в свободном пространстве, равной скорости света;

прямолинейность распространения в свободном пространстве;

отражение от границы двух сред (зеркальное и диффузное)

эффект Доплера (из-за того, что объект движется, то переизлучаемый от него сигнал будет иметь сдвиг по частоте относительно излучённого сигнала)

интерференция

Эффектом Доплера называют изменение частоты волн, регистрируемых приемником, которое происходит вследствие движения источника этих волн и приемника.

Интерференция - сложение двух или более волн, при котором амплитуда результирующей волны зависит от разности фаз исходных волн в данной точке пространства. Если складываются волны с одинаковой фазой, то амплитуда результирующей волны будет увеличиваться, а если с противоположными фазами, то уменьшаться (вплоть до 0).

5. Каковы физические основы радиолокации; виды радиолокации?

Радиолокация – обнаружение, определение координат и свойств движущихся и неподвижных объектов радиотехническими методами с использованием радиоволн, отражённых или переизлучённых этими объектами. Объекты наблюдения называются радиолокационными целями. Результатом наблюдения является обнаружение целей, измерение их координат, а в необходимых случаях и скорости. Устройства, решающие эти задачи, называются радиолокационными станциями (РЛС). Совокупность сведений, получаемых с помощью РЛС, называется радиолокационной информацией. Информацию несут радиолокационные сигналы. Для РЛС ГА это сигналы, отраженные целью (ВС) или излученные ответчиком, расположенным на ВС.

Радиолокационные методы наблюдения основаны на использовании следующих физических явлений: отражения радиоволн; постоянства скорости распространения радиоволн в однородной среде; возможности создания направленного излучения радиоволн.

В службе УВД применяются два вида радиолокации:

1. с пассивным ответом, при котором сигналы формируются в результате отражения объектами наблюдения зондирующих сигналов. РЛС, использующие этот вид радиолокации, называются первичными (ПРЛС);

2. с активным ответом, при котором сигналы формируются как ответы с ВС на запросы, излучаемые наземной РЛС. Ответный сигнал несет не только координатную, но и дополнительную (полетную) информацию о состоянии ВС: о бортовом номере, высоте полета, а также остатке топлива, векторе скорости ВС, об аварии на борту, потере радиосвязи и несанкционированном вмешательстве в действия экипажа. РЛС, использующие этот вид радиолокации, называются вторичными (ВРЛС).

РЛС УВД измеряют две координаты: наклонную дальность RH и азимут α. Наблюдение по углу места ведется только в посадочных РЛС. Высота полета с помощью РЛС не измеряется, так как она определяется на ВС баровысотомером и передается ответчиком.

Отраженные сигналы образуются в результате взаимодействия ЭМВ зондирующего импульса с объектами, физические свойства которых отличаются от свойств среды распространения. Параметрами, характеризующими физические свойства среды, являются электрическая и магнитная проводимости, диэлектрическая и магнитная проницаемости. Отраженная ЭМВ возникает из-за того, что электромагнитное поле волны вызывает на поверхности объекта вынужденные колебания свободных и связанных зарядов, синхронные с колебаниями падающей ЭМВ. В результате на всей поверхности объекта образуются токи, создающие вне объекта вторичное электромагнитное поле, т. е. ЭМВ, рассеивающиеся во всех направлениях. Эта волна и является радиолокационным сигналом. Интенсивность отражений в различных направлениях зависит от размеров и конфигураций цели, электрических и магнитных параметров цели, состояния ее поверхности, а также от длины волны и ее поляризации.

Объекты отражения, называемые радиолокационными целями, могут быть поверхностно- или объемно-распределенными и точечными. Поверхностно-распределенные объекты имеют большое число элементов, случайным образом расположенных на поверхности.

К ним относятся земная и неспокойная водная поверхности. Объемно-распределенные объекты отражения состоят из большого числа однородных и малых по размерам элементов, случайно расположенных в некотором объеме пространства. Это — облака, дождь, снег, град, туман. Оба указанных вида объектов отражения являются источниками помех, затрудняющими обнаружение целей.

ВС относятся к малоразмерным (точечным) целям, так как их геометрические размеры много меньше разрешаемого импульсного объема РЛС.

6. Почему энергетика радиолинии при радиолокации по точечному объекту обратно пропорциональна четвёртой степени расстояния?

При функционировании систем радиолокации предполагается что объекты радиолокационного наблюдения, ВС, имеют размеры меньше, чем объем пространства, занимаемый радиосигналом в некоторый момент времени, поэтому их можно считать точечными.

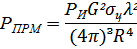

Найдем плотность потока мощности, создаваемую излучением радиолокатора, в месте расположения объекта на удалении R c учетом направленных свойств передающей антенны Gпрд.

Падающее на объект излучение будет рассеиваться им во всех направлениях в зависимости от отражающих свойств, которые характеризуются его эффективной площадью рассеяния (ЭПР) (σц). Поэтому в точке расположения объекта

Поскольку отражаемый объектом сигнал рассеивается равномерно по всем направлениям, то, пройдя расстояние R обратно до антенны радиолокатора, он создаст плотность потока мощности у приемной антенны

Тогда при известной эффективной площади антенны можно найти мощность сигнала на входе приемного устройства:

Как правило, в радиолокаторах одна и та же антенна используется как для излучения, так и для приема радиосигналов, поэтому ее характеристики считаются одинаковыми в обоих режимах. Учитывая это и выражение о взаимосвязи эффективной площади и коэффициента усиления антенны:  , получим:

, получим:

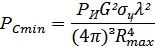

Требуется, чтобы мощность принимаемого сигнала была не меньше чувствительности приемника, т. е. при максимальной дальности

Отсюда с учетом уравнения чувствительности и ширины полосы пропускания приемника:

=

=  ∆

∆  ∆

∆  =

=

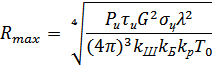

Выразим Rmax:

Эту зависимость часто называют основным уравнением радиолокации, которое связывает основные технические параметры приёмопередающей аппаратуры и отражающие свойства объекта с эксплуатационными показателями. Таким образом, из-за переотражения от объекта сигнал проходит двойное расстояние, поэтому и энергетика радиолиний обратно пропорциональна четвертой степени расстояния. Это означает что для ощутимого увеличения дальности необходимо значительное увеличение мощности излучения, коэффициента усиления антенны, ЭПР или улучшение чувствительности приемника.

7. Чем определяется дальность действия запросно-ответных радиолиний (вторичной радиолокации) с импульсным излучением?

Запросно-ответная радиолиния с импульсным излучением используется в системах вторичной радиолокации и некоторых системах радионавигации. (маяки РМА/РМД – самолетные дальномеры, приемники типа КУРС-МП).

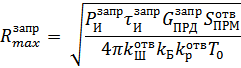

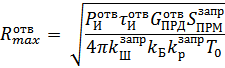

Максимальная дальность действия запросной радиолинии равна:

Аналогично максимальная дальность действия ответной радиолинии:

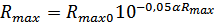

Окончательно максимальная дальность действия запросно-ответной радиолинии будет определяться меньшей из двух величин соотношений

Здесь:

PИ – мощность излучаемых колебаний (при импульсном излучении – мощность в импульсе), Вт

τИ – длительность излучаемых сигналов, с

GПРД – коэффициент усиления передающей антенны

– эффективная площадь антенны ответчика, м2

– эффективная площадь антенны ответчика, м2

– эффективная площадь антенны запросчика, м2

– эффективная площадь антенны запросчика, м2

kШ – коэффициент шума приемника

kБ – постоянная Больцмана, Дж/К (kБ = 1,38 · 10−23)

kР – коэффициент различимости, равный отношению энергии одиночного сигнала к спектральной плотности шума

T0 – абсолютная температура, соответствующая уровню шумов приемника (T0 = 290 K).

8. В чём заключается влияние атмосферы и земной поверхности на дальность обнаружения радиолокационных объектов.

Влияние атмосферы. При распространении радиоволн в атмосфере происходят искривление траектории радиоволн (рефракция) и рассеяние электромагнитной энергии атомами и молекулами воды и газов, а также частицами пыли (аэрозолями). Последний фактор приводит к затуханию радиоволн.

Рефракция обусловлена изменением относительной диэлектрической проницаемости атмосферы ε,, которое приводит к изменению коэффициента преломления  , а в конечном результате - к искривлению траекторий распространения радиоволн. В нижнем слое атмосферы (тропосфере) ε, меняется с высотой в зависимости от изменения давления, температуры и влажности, что и приводит к рефракции радиоволн.

, а в конечном результате - к искривлению траекторий распространения радиоволн. В нижнем слое атмосферы (тропосфере) ε, меняется с высотой в зависимости от изменения давления, температуры и влажности, что и приводит к рефракции радиоволн.

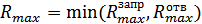

По градиенту коэффициента преломления dn / dH различают следующие виды рефракции и искривления траекторий радиоволн (рис. 5.4):

По градиенту коэффициента преломления dn / dH различают следующие виды рефракции и искривления траекторий радиоволн (рис. 5.4):

dn / dH =0 – рефракция отсутствует, траектория прямолинейна;

dn / dH >0 – отрицательная рефракция, траектория отклоняется вверх;

dn / dH <0 – положительная рефракция, траектория отклоняется вниз;

dn / dH = -0,157×10-6 м-1 – критическая рефракция, траектория радиоволн круговая относительно центра Земли;

dn / dH <( dn / dH )кр – сверхрефракция, когда вследствие атмосферных аномалий из-за инверсного изменения влажности и температуры в прилегающем к поверхности Земли слое атмосферы возникают так называемые атмосферные волноводы (рис. 5.5), и радиоволны, отражаясь от верхней границы волновода и поверхности Земли, могут распространяться на большие расстояния.

Затухание радиоволн в атмосфере начинает сказываться при λ<30 см и зависит от длины волны (частоты) радиосигнала и состояния (влажности) атмосферы на трассе распространения радиоволн (высоты трассы).

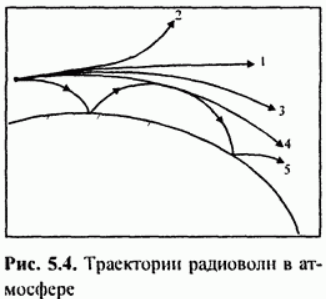

С учетом затухания дальность действия радиосистемы определяется выражением

,

,

где  - дальность действия в свободном пространстве; α - удельный коэффициент затухания (дБ/км).

- дальность действия в свободном пространстве; α - удельный коэффициент затухания (дБ/км).

Атомы, молекулы газов атмосферы и пылевые частицы поглощают энергию радиоволн на всей трассе распространения, в то время как капельки воды (влага) могут вызывать резкое увеличение рассеяния радиоволн на отдельных участках пути. Гидрометеорологические образования (водяные частицы, снег, град) являются основным источником ослабления и рассеивания радиоволн в атмосфере. Интенсивность поглощения дальности радиоволн гидрометеорами зависит от длины волны λ. Поглощение следует учитывать при λ<20 см. Оно наиболее велико при λ=1…3 см.

Влияние подстилающей поверхности. При проектировании РЛС и РНС необходимо учитывать искажения ДНА радиолокатора из-за близости антенны к подстилающей (земной) поверхности и влияние ее сферичности на дальность действия системы.

Искажение ДНА в вертикальной плоскости обусловлено интерференцией радиоволн, распространяющихся прямолинейно от антенны радиолокатора до цели и обратно, и отражением от поверхности. Отраженный от поверхности сигнал появляется при выполнении условия  где

где  - ширина главного лепестка ДНА в вертикальной плоскости по уровню нулевой мощности;

- ширина главного лепестка ДНА в вертикальной плоскости по уровню нулевой мощности;  - угол наклона максимума ДНА к горизонту.

- угол наклона максимума ДНА к горизонту.

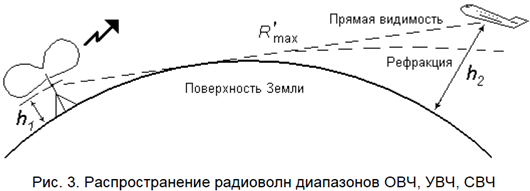

Сферичность Земли ограничивает дальность действия РЛС, в которой используются радиоволны с длиной менее 10 м, распространяющиеся над земной поверхностью. Дальность прямой видимости с учетом кривизны земной поверхности можно оценить по эмпирическому выражению

где h1 и h2 – высота над землей передающей и приемной антенн соответственно.

С учетом явления рефракции, особенно при распространении радиоволн диапазона ОВЧ, возможно некоторое увеличение дальности:

9. Поясните методы местоположения объектов и измерения координат и в радиолокационных и радионавигационных системах ГА.

Существуют следующие методы определения местоположения объектов:

Пеленгационный (угломерный) метод при реализации его на плоскости предполагает наличие не менее двух навигационных точек с известными координатами, относительно которых определяются линии положения в виде прямых равного пеленга. Пересечение этих линий и даёт местонахождение ВС.

Дальномерный метод также требует наличия не менее двух, а для устранения неоднозначности – трёх навигационных точек, относительно которых определяются линии положения в виде окружностей постоянного радиуса, и на их пересечении находится местоположение ВС.

Разностно-дальномерный метод основан на определении разности дальностей между ВС и наземными навигационными точками, но сами расстояния до навигационных точек не измеряются. При этом линии положения на плоскости имеют вид гипербол, по пересечению которых возможно определение местоположения ВС.

Угломерно-дальномерный метод обладает уникальным свойством – возможностью нахождения местоположения ВС при наличии всего лишь одной навигационной точки с известными координатами. При этом местонахождение ВС определяется пересечением линий положения – окружности постоянной дальности и прямой постоянного пеленга, построенных из одной навигационной точки.

Применяют следующие методы измерения координат:

- импульсный метод

- частотный метод

- фазовый метод

- амплитудный метод

10. Какими достоинствами и недостатками обладают пеленгационный и дальномерный методы определения местоположения ВС?

Пеленгационный (угломерный) метод при реализации его на плоскости предполагает наличие не менее двух навигационных точек с известными координатами, относительно которых определяются линии положения в виде прямых равного пеленга. Пересечение этих линий и даёт местонахождение ВС.

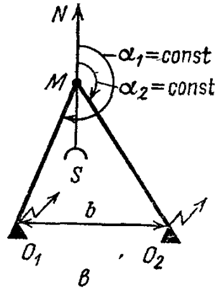

Пеленгационный метод основан на использовании направленных свойств антенн. Этот метод реализуется посредством радиопеленгатора, установленного на объекте М, и двух радиомаяков, расположенных в опорных пунктах О1 и О2 (рис. 1.7, в) с базой b (расстояние между маяками)

Пеленгационный метод основан на использовании направленных свойств антенн. Этот метод реализуется посредством радиопеленгатора, установленного на объекте М, и двух радиомаяков, расположенных в опорных пунктах О1 и О2 (рис. 1.7, в) с базой b (расстояние между маяками)

Радиопеленгатор представляет собой радиоприемное устройство с направленной антенной, а радиомаяк – передающее устройство с ненаправленной антенной. Пеленгатор измеряет азимуты α1 маяка О1 и α2 маяка О2, и так как линии положения с постоянными пеленгами (α1 = const, α2 = const) представляют собой прямые, проходящие под углами α1, α2 к направлению юг-север, то они имеют одну точку пересечения, которая является искомой, т. е. совпадает с целью М.

Достоинства пеленгационного метода:

1. Простота организации (всего 2 станции)

Недостатки пеленгационного метода:

1. Преобладание систематических ошибок, вызванных неточностью установки антенн

2. Необходимость постоянно калибровать антенну

3. Низкая точность измерения координат

4. Необходимость использования в пространстве нескольких разнесённых пеленгаторов

5. Средства радиопеленгования должны быть связаны между собой системой связи.

Дальномерный метод также требует наличия не менее двух, а для устранения неоднозначности – трёх навигационных точек, относительно которых определяются линии положения в виде окружностей постоянного радиуса, и на их пересечении находится местоположение ВС.