1. 2. Психологический портрет педагога в аспекте психологической помощи

Влияние педагога на своих воспитанников реализуется в процессе педагогического общения и деятельности. Характер этого влияния во многом зависит от свойств и качеств личности педагога, его профессиональной компетентности, возраста детей, уровня авторитета и многих других параметров. Для детей, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, педагог является значимым референтным лицом, что определяет его большую значимость для ребенка.

Известно, что авторитетных педагогов отличают от других такие качества, как положительная, внутренняя, личностная, эмоционально окрашенная мотивированная позиция по отношению к детям, их деятельности и результатам; направленность интересов на личность ребенка в сочетании со стремлением быть им полезным; высокая компетентность и профессионализм, обеспечивающие возможность оказания своевременной помощи детям в самых различных ситуациях,, Даже при разном темпераменте таких педагогов отличают внутреннее и внешнее спокойствие, уравновешенность, уверенность в себе, сбалансированность индивидуальных личностных качеств, уважительное отношение к детям, понимание их неповторимости, своеобразия, признание и уважение чувства их собственного достоинства, независимо от показателей деятельности, поведения и личностных проявлений.

Формирование отрицательного влияния педагогов связано со следующими параметрами: недостаток или отсутствие любви и уважения к детям, интереса к ним; непонимание их психологии, возрастных и индивидуальных особенностей; неуспешность, низкая эффективность, повышенная трудность педагогического труда; психоэмоциональные перегрузки, испытываемые на работе.

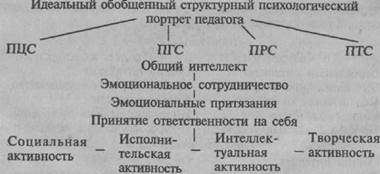

Комплексное исследование педагогов позволило выделить и описать четыре типа их психологических портретов: ценностный (70%), гедонистический (15%), реалистический (3%) и творческий (12%). Каждый тип педагогов имеет свои достоинства. Педагоги первого типа склонны руководить, второго — исполнять, третьего — осмысливать, а последнего — генерировать идеи. Большинство педагогов выступают как руководитеи (ПЦС), для них характерны такие симп-томокомплексы, как преобладание вербального интеллек-

та, эмоциональное отчуждение, педантичная холодность, большие социальные претензии, профессиональная усталость. Резервы этого типа педагогов — в развитии социальной независимости, невербального интеллекта, эмоционального сотрудничества и профессионального творчества.

Педагоги-гедонисты (ПГС) являются исполнителями, распространителями знаний. Для них характерны такие сим-птомокомплексы, как развитость общего интеллекта, принятие ответственности на себя, эмоциональное отчуждение и агрессия, интеллектуальная инертность. Совершенствование их индивидуального стиля деятельности может осуществляться за счет развития вербального интеллекта, технологических способностей, социальной рефлексии и эмоционального сотрудничества.

Педагоги-реалисты (ПРС) характеризуются общей активностью, развитым вербальным интеллектом, часто испытывают отчуждение и эмоциональный дискомфорт. Повышение уровня притязаний, уверенности в себе, развитие эмпатии и социальной рефлексии поможет им стабилизировать структуру личности.

Педагоги творческого склада (ПТС) более гармоничны и меньше других типов нуждаются в перестройке. Они гибки, активны в профессиональной деятельности, требовательны к себе, имеют высокие интеллектуальные притязания, склонны к эмоциональному сотрудничеству. Есть возможности их роста в преодолении природных психостенических характеристик (тревожности, депрессивности и др.).

Дифференцированная работа с каждым типом педагогов будет способствовать их личностному и профессиональному росту. Желательная реконструкция психологических структурных портретов педагогов различного склада выглядит следующим образом:

Ценностный склад

До коррекции После коррекции

Вербальный интеллект Общий интеллект

Эмоциональное отчуждение Эмоциональное сотрудничество Педантичная холодность Новые ценности Социальные претензии Интеллектуальные притязания

Профессиональная усталость Профессиональная активность

Гедонистический склад

Общий интеллект Общий интеллект

Эмоциональное отчуждение Эмоциональное сотрудничество Принятие ответственности Принятие ответственности на себя на себя

389

Интеллектуальная Интеллектуальная

инертность активность

Фоновая агрессия Распространение знаний

Реалистический склад

Вербальный интеллект Общий интеллект

Вербальное отчуждение Эмоционально-вербальное

сотрудничество

Интеллектуальное Интеллектуальное притязание

отчуждение

Общая активность Интеллектуальная активность

Эмоциональный дискомфорт Повышенная рациональность

Творческий склад

Общий интеллект Общий интеллект

Эмоциональное Эмоциональное сотрудничес-

сотрудничество тво

Интеллектуалььше притязания Интеллектуальные притязания Эмоциональное отчуждение, Творческая активность тревожность, угнетенность

Итак, правильно выбирая и используя индивидуальный стиль деятельности, как для реализации своих природных черт, так и для подтягивания «не своих», слабо развитых, педагоги всех четырех психологических складов совершенствуют в первую очередь структуру интеллекта как наиболее значимого для них в гармоничном развитии личности. Изменение же структуры интеллекта ведет к гармонизации личности педагога, обобщенный портрет которого после коррекции выглядит гораздо привлекательнее.

Руководит — Исполняет — Обдумывает — Генерирует

Профессиональные личностные качества педагогов тесно взаимосвязаны. Поэтому определенные сочетания качеств и свойств личности педагога могут прямо или косвенно способствовать развитию социально-педагогической запущенности у детей. Выявлены следующие факторы такого влияния.

Фактор личностной тревожности и сверхконтроля доведения со стороны педагога через доминирование или гиперопеку, который ведет к снижению социальной активности ребенка и затрудняет формирование его субъектности.

Фактор преимущественного развития вербального интеллекта у педагогов и, как следствие, преобладание в их работе словесных форм обучения и воспитания, входящей в противоречие с неразвитостью вербального интеллекта у запущенных детей, негативно отражающейся на результатах учебной деятельности.