Все игры и упражнения включают элементы психогимнастики. Педагог должен знать, что психогимнастика — это не физкультура, не механическое повторение физических упражнений.

Любое физическое движение в психогимнастике выражает какой-либо образ фантазии, насыщенный эмоциональным содержанием, тем самым объединяется деятельность психических функций (мышления, эмоций, движения), а с помощью комментариев ведущего к этим процессам подключается и внутреннее внимание детей. Таким образом, психогимнастическое упражнение использует механизм психофизического функционального единства.

Например, ребенок не просто выполняет резкие ритмические махи руками, а представляет себя веселым зайчиком, играющим на воображаемом барабане в цирке. Это игровое упражнение доставляет ребенку массу удовольствия, включает в работу его фантазию, улучшает ритмичность движе-

ния. В это же время ведущий комментариями описывает характер физических действий —- силу, темп, резкость — и направляет внимание детей на осознание и сравнение возникающих мышечных и эмоциональных ощущений. Например, ведущий говорит: «Как сильно зайчики стучат на барабане! А вы чувствуете, как напряжены у них лапки? Ощущаете, какие лапки твердые, не гнутся! Как палочки! Чувствуете, как напряглись у вас мышцы в кулачках, ручках, даже в плечиках?! А вот лицо — нет! Лицо улыбается, свободное, расслабленное. И животик расслаблен. Дышит... А кулачки напряженно стучат!.. А что еще расслаблено?.. Давайте еще попробуем постучать, но уже медленнее, чтобы уловить свои ощущения...»

Уловить точную локализацию ощущений ведущий помогает своими прикосновениями к ребенку: взяв за руку, встряхнув — «расслаблена ли?», погладив спинку — «где напряжение?», подтолкнув — проверяя устойчивость, и т.п.

Образы фантазии сначала задаются ведущим, а затем свободно развиваются воображением каждого ребенка.

Игровое (психогимнастическое) содержание упражнений не случайно. Оно должно способствовать овладению навыками контроля двигательной и эмоциональной сферами, т.е. должно быть продумано так, чтобы выполнить следующие задачи:

— дать ребенку возможность испытать разнообразные мышечные ощущения (путем подражательного повторения движений и действий ведущего);

— тренировать ребенка направлять и задерживать внимание на своих ощущениях, научить различать и сравнивать их;

— тренировать ребенка определять характер физических движений, сопровождаемых различными мышечными ощущениями;

— тренировать ребенка изменять характер своих движений, опираясь на контроль мышечных ощущений и работу воображения и чувств.

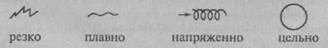

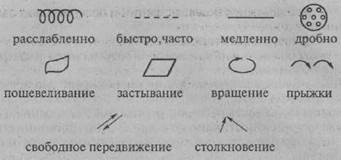

В последовательности психогимнастических упражнений особенно важно соблюдать чередование и сравнение противоположных по характеру движений, сопровождаемых попеременно мышечным напряжением и расслаблением:

— напряженных и расслабленных;

— резких и плавных;

— частых и медленных;

— дробных и цельных гармоничных;

118

— едва заметных пошевеливаний и совершенных застываний;

— вращений тела и прыжков;

— свободного передвижения в пространстве и столкновения с предметами.

Такое чередование движений гармонирует психическую деятельность мозга: упорядочивается психическая и двигательная активность ребенка, улучшается настроение, сбрасывается инертность самочувствия. В этом принципиальное отличие физических упражнений в психогимнастике от физкультуры.

Вовлекая детей в игру, включая в работу их внутреннее внимание, направить его на осознание того, что в них происходит во время игры. Ведущий должен менять свою позицию, становясь участником игры-драмы, активно увлекающим, показывающим, или просто наблюдая, режиссируя. Главное, он не должен заставлять, оценивать, наказывать.

Экспрессия ведущего при показе упражнений совершенно необходима, так как облегчает детям подражание и, эмоционально заряжая их, усиливает их ощущения.

Своевременные комментарии по ходу игры — называние ощущений, указание их места (локализации), характера, эмоциональной окраски, ассоциативного образа — помогают скорректировать и усилить эти ощущения, удержать на них внимание ребенка.

На занятиях по психогимнастике все дети успешны: правильно все, что они делают, разыгрывая тот или иной образ, при этом каждый делает по-своему, как может. Но у всех возникают мышечные ощущения и эмоции, каждый ребенок может уловить их и научиться произвольно реагировать.

Дети не смогут полностью дифференцировать и осознавать все свои ощущения. Да это и необязательно. Достаточно сосредоточить внимание хотя бы на одном своем ощущении или сравнить хотя бы одну пару ощущений в каждом задании. Тренируя такие умения, дети развивают способность произвольной (подвластной сознательным усилиям) регуляции возникновения и смены различных мышечных и эмоциональных ощущений.

Условные обозначения характера движений

Кроме разминки, включающей упражнения на движение, и психогимнастики в сюжет каждого занятия обязательно включаются упражнения на эмоции и эмоциональ ный контакт. Они направлены на развитие у детей способности понимать, осознавать, правильно выражать и полноценно проживать свои и чужие эмоции. Игровое и психологическое содержание упражнений решает следующие задачи:

— фиксировать внимание ребенка на чужих проявлениях эмоций;

— подражательно воспроизводить чужие эмоции, фиксируя мышечные ощущения;

— анализировать и словесно описывать мышечные ощущения при проявленных этих эмоциях;

— повторно воспроизводить эмоций, контролируя ощущения.

Далее следует коммуникативная часть занятия, когда происходит тренировка общих способностей несловесного воздействия детей друг на друга. Это могут быть эмоциональные проявления и контакты-пантомимы. В упражнения включаются обмен ролями партнеров по общению, оценка эмоций. В этих упражнениях ребенок овладевает главным инструментом общения — умением сопереживать, освобождается от эмоциональной напряженности, готовится к свободному проявлению эмоций, активному общению.

Следующий этап занятия — тренировка умения регулировать свое поведение. Ей отвечает сюжетное и психологическое содержание упражнений. На этом этапе решаются следующие задачи:

— показ-проигрывание типичных ситуаций с психологическими трудностями;

— выделение и узнавание типичных форм адаптивного и неадаптивного поведения;

— приобретение и закрепление приемлемых для ребенка стереотипов поведения и способов разрешения конфликтов;

— развитие навыков самостоятельного выбора и построения детьми подходящих форм реакций и действий в разных ситуациях.

Составляя тренинговые упражнения для поведенческих игр, психолог варьирует их в следующем диапазоне:

— проигрывание ситуации с типовыми инцидентами;

— отреагирование внутренних негативных переживаний, имевших место в детском саду или дома;

— загадки на разрешение конфликтных ситуаций;

— самостоятельные игры-фантазии с проекцией внутренних эмоциональных проблем и актуальных переживаний;

— домашние задания на активизацию положительно эмоциональных проявлений, закрепление новых форм эмоционального реагирования.

Источником сюжетов для игр и упражнений могут служить не только психологические ситуации, но и любые детские книги, мультфильмы, телепередачи. Заключительная часть занятия направлена на закрепление положительного эффекта, стимулирующего и упорядочивающего психическую и физическую деятельность ребенка, приводит детей в состояние эмоционального равновесия. Специальные техники здесь не используются. Это может быть хоровое пение, скандирование любимых веселых стихов с движением. Желательно, чтобы после занятий у детей была возможность самостоятельной свободной игры, в которой может спонтанно продолжиться понравившийся сюжет или упражнение.

Регулярное выполнение комплекса психогимнастических упражнений приводит и к вторичным психологическим эффектам: формированию положительного образа тела, что ведет к самопринятию, повышению уверенности в себе, эмоциональной устойчивости, гармонизации психики.

Другим важным эффектом психогимнастики является развитие абстрактных и творческих способностей у детей, чему способствует необходимость игры с выражающими и замещаемыми предметами. На психологической основе можно также развивать психические процессы и функции и сопровождать естественное развитие детского мышления.