Пофакторная оценка

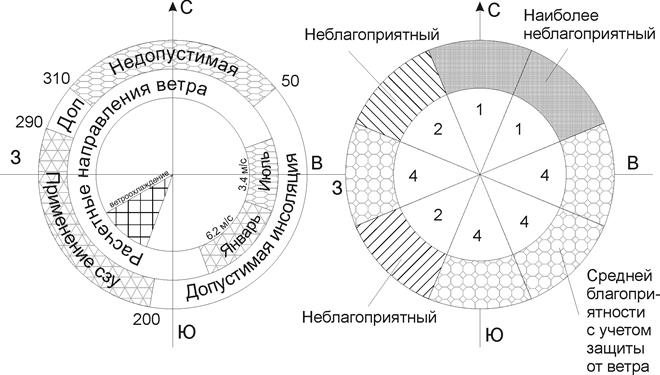

а) Отмечаем по условиям инсоляции:

- запрещенный сектор - к северу от 310о и 50о;

- неблагоприятный сектор, требующий применения солнцезащитных устройств - от 200о до 290о (Донецк согласно Приложения 1 [3] находится в IIIв климатической зоне).

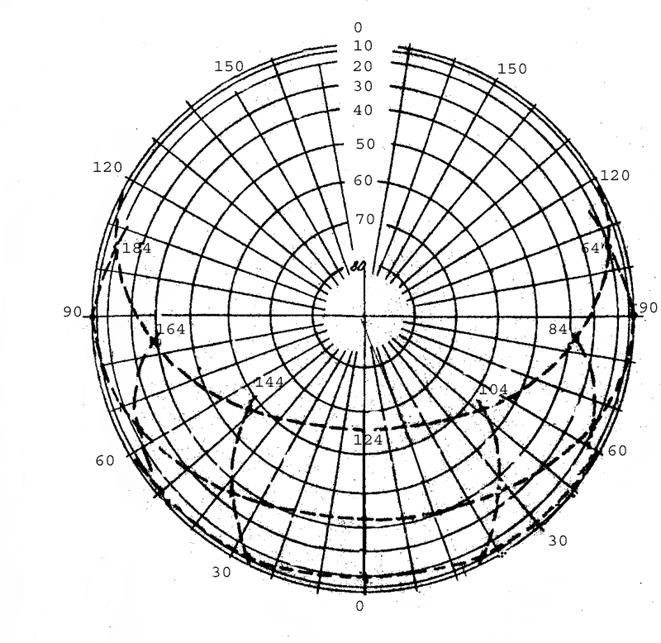

б) По розам ветров (рис. 1.3) указываем расчетные направления ветра:

- январь – ЮВ со скоростью 6,2 м/с;

- июль – В со скоростью 3,4 м/с.

в) Отмечаем неблагоприятный сектор по ветроохлаждению в январе - ЮЗ.

г) Изображаем диаграмму в виде круга (см. рис 5.1а) с пофакторной оценкой сторон горизонта.

Балльная оценка по комплексу факторов

а) Оцениваем тепловой фон сторон горизонта, присваивая им следующие баллы:

- С, СВ, СЗ – 1 балл;

- ЮЗ – 2 балла;

- В,ЮВ, Ю, З – 3 балла;

б) Указываем воздействие солнечной радиации (по таблице 5.1):

- СЗ – СВ – 1 балл;

- ЮЗ – 2 балла;

- З, ЮВ – 3 балла;

- Ю, В – 4 балла.

в) Из табл. 1.1 выписываем значения скоростей по румбам за январь и июль. Согласно пункта 5.2в даем балльную оценку ветрового воздействия. В таблице 5.3 проставляем итоговую оценку сторон горизонта.

г) Сводим результаты оценок в таблицу 5.4. В последней графе согласно табл. 5.2 даем окончательную оценку сторон горизонта.

д) Строим диаграмму (см. рис. 5.1б) оценки сторон горизонта по комплексу климатических факторов.

е) Выводы:

В Донецке нет благоприятных секторов горизонта. Каждый сектор имеет ограничения по климатологическим условиям.

Таблица 5.3 – Вспомогательная таблица оценки ветра в г. Донецке

|

Месяц | Румб | ||||||||

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | ||

|

Январь | Скорость, м/с | 5,6 | 5,1 | 6 | 6,2 | 5,4 | 6,3 | 5,8 | 4,7 |

| Оценка, балл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |

|

Июль | Скорость, м/с | 4,9 | 4,4 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 4,3 | 4,4 | 4,7 |

| Оценка, балл | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| Итоговая оценка, балл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |

Таблица 5.4 – Окончательная таблица подсчета баллов для оценки круга горизонта по комплексу факторов на примере Донецка

| Сторона горизонта | Тепловой фон | Солнечная радиация | Ветер | Абсолютная сумма баллов | Приведенная сумма баллов для построения розы | Оценка сектора |

| С | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Наиболее неблагоприятный |

| СВ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Наиболее неблагоприятный |

| В | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | Средней благоприятности |

| ЮВ | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | Средней благоприятности с учетом защиты от ветра |

| Ю | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | Средней благоприятности |

| ЮЗ | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | Неблагоприятный |

| З | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | Средней благоприятности |

| СЗ | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | Неблагоприятный |

Рис. 5.1 Оценка сторон горизонта – пофакторная (а) и по комплексу метеорологических факторов (б)

6. Построение солнечных теней за зданиями в период с 21.03 по 22.09

Построение солнечных теней за зданиями преследует цели определения допускаемых расстояний между зданиями и мест расположения в застройке спортивных и детских площадок, зон отдыха, устройства цветников и других зеленых насаждений и т.п. Период с 21.03 по 22.09 является характерным для оценки инсоляции территории. Согласно ДБН 360-92* [3] необходимо обеспечить минимум инсоляции точки поверхности в течение 2,5 часов. Решение поставленных задач удобно проводить с помощью инсографика (инсоляционного планшета) Б.А. Дунаева [6]. Если инсографика нет, то его строят самостоятельно следующим образом.

Способ 1. По табличным данным

а) Поводится горизонтальная линия (см. рис. 6.1), на которой в центре фиксируется точка О. Правый конец прямой - есть ориентация на восток (900) или соответствует положению Солнца в 6 часов утра. Левый конец прямой соответственно – запад (2700), 18 часов вечера.

б) Из точки О вертикально вниз проводится линия в направлении юга (1800), что соответствует 12 часам дня.

в) Пользуясь данными табл. 6.1. откладываются от юга направления лучей, соответствующие часам дня (11 – 7 вправо и 13 – 17 влево). Например, луч соответствующий 11 часам дня откладывается от юга к востоку под углом 19,8о. Полученные таким образом радиальные линии представляют собой горизонтальные проекции луча, направленного к расчетной точке в рассматриваемый период года. На каждом луче помечается высота стояния Солнца, h.

г) Из точки О проводится луч, образующий с восточным направлением угол широты местности φ.

д) От точки О вправо по горизонтальной прямой в необходимом масштабе откладывается шкала высот зданий.

е) Из точек шкалы высот вниз опускаются отрезки прямой до пересечения с лучом широты местности.

е) Через полученные точки пересечения проводятся горизонтальные линии, показывающие их превышения над центральной (расчетной) точкой инсографика. Помечаются величины высот, которым соответствуют полученные горизонтальные линии.

Таблица 6.1 – Высота стояния (числитель) и азимут Солнца (знаменатель) для различных широт в марте и сентябре [6]

| Градусы, с.ш. | Часы суток | ||||||

| 6, 18 | 7, 17 | 8, 16 | 9, 15 | 10, 14 | 11, 13 | 12 | |

| 40 | 0,0 90,0 | 11.4 80,2 | 22,5 69,5 | 32,8 57,3 | 41,6 41,9 | 47,7 22,6 | 50,0 0,0 |

| 42 | 0,0 90,0 | 11,1 79,8 | 21,8 68,9 | 31,7 56,2 | 40,1 40,8 | 45,9 21,8 | 48,0 0,0 |

| 44 | 0,0 90,0 | 10,7 79,5 | 21,1 68,1 | 30,6 55,2 | 38,5 39,7 | 44,0 21,0 | 46,0 0,0 |

| 46 | 0,0 90,0 | 10,4 79,1 | 20,3 67,4 | 29,4 54,3 | 37,0 38,8 | 42,12 20,4 | 44,0 0,0 |

| 48 | 0,0 90,0 | 10,0 78,7 | 19,5 66,8 | 28,2 53,4 | 35,4 37,8 | 40,3 19,8 | 42,0 0,0 |

| 50 | 0,0 90,0 | 9,6 78,4 | 18,7 66,1 | 27,0 52,5 | 33,8 37,0 | 38,4 19,3 | 40,0 0,0 |

| 52 | 0,0 90,0 | 9,2 78,1 | 17,9 65,5 | 25,8 51,8 | 32,2 36,2 | 36,5 18,8 | 38,0 0,0 |

| 54 | 0,0 90,0 | 8,8 77,8 | 17,1 65,0 | 24,6 51,0 | 30,6 35,5 | 34,6 18,3 | 36,0 0,0 |

| 56 | 0,0 90,0 | 8,3 77,5 | 16,2 64,4 | 23,3 50,3 | 29,0 34,9 | 32,7 17,9 | 34,0 0,0 |

Способ 2 Графический

а) Произвольным радиусом (см. рис. 6.2) проводится полусфера, которая рассекается вертикальной и горизонтальной линиями.

б) От вертикальной оси влево и вправо откладывается величина широты местности φ.

в) Ниже полусферы проводится горизонтальная линия, на которую с полусферы опускаются точки пересечения с горизонтальной линией и лучами широты. На новой горизонтальной линии фиксируется положение центральной точки О.

г) Из центральной точки О проводятся две полуокружности.

д) Из центральной точки О через 15o друг от друга проводятся лучи (на рис. 6.2 такое построение дано только для правой стороны).

е) Из точки пересечения луча с малой полуокружностью проводится горизонтальная линия, а из точки пересечения луча с большой полуокружностью - вертикальная линия. Фиксируется точка пересечения этих линий.

ж) Через полученные точки пересечения проводятся лучи, соответствующие истинному азимуту Солнца в данный час дня. Лучи помечаются 6, 7…12 часов. Зеркально влево симметрично достраиваются направления лучей в период с 13 до 18 часов дня.

и) Из точки О проводится луч, образующий с восточным направлением угол широты местности φ.

к) От точки О вправо по горизонтальной прямой в необходимом масштабе откладывается шкала высот зданий.

л) Из точек шкалы высот вниз опускаются отрезки прямой до пересечения с лучом широты местности.

|

Рис. 6.1 Инсоляционный график для 48о с.ш. (табличный способ построения)

м) Через полученные точки пересечения проводятся горизонтальные линии, показывающие их превышения над центральной (расчетной) точкой инсографика. Помечаются величины высот, которым соответствуют полученные горизонтальные линии.

Построенный любым способом инсографик с достаточной точностью может применяться для практических расчетов в пределах широт ± 2,5о. Это означает, что график для 48о с.ш. может применяться в пределах 45,5 – 50,5о с.ш., т.е. быть пригодным для всей Украины.

Построение солнечных теней за зданиями рассмотрим на следующем примере.

Рис. 6.2 Инсоляционный график для 48о с.ш. (графический способ построения)

Пример

Построить солнечные тени за зданиями застройки в 10, 12 и 14 часов в период с 21.03 по 21.09 для г. Донецка. Донецк находится на широте φ = 48o с.ш. Схема застройки приведена на рис. 6.3. Направление b = 270o соответствует юго-востоку.

Решение

а) На схеме плана застройки совмещается заданное направление b с юго-восточным направлением и обозначаются стороны горизонта.

б) Строится инсографик (см. рис. 6.1 или 6.2).

Рис. 6.3 Схема застройки

в) Угол здания №1 (см. рис. 6.4) совмещается с точкой О инсографика. Можно инсографик [5] переворачивать на 180o.

г) На лучах, соответствующих 10, 12 и 14 часам, фиксируются длины теней от высот зданий – 15, 30 и 45 м.

д) За каждым зданием в отдельности строятся солнечные тени в 10, 12 и 14 часов. Результирующие тени, которые будут постоянными для этого периода, заштриховываются.

В качестве предварительного вывода следует заметить, что за зданиями в этот период постоянных теней практически нет.

|

Рис. 6.4 Построение солнечных теней за зданиями в 10, 12 и 14 часов

7. Оценка условий инсоляции в точке территории застройки в период с 21.03 по 22.09

Рассмотрим решение этой задачи на примере.

Пример

Требуется определить продолжительность инсоляции точки Б, расположенной на поверхности земли, в застройке (см. рис. 6.3) г. Донецка.

Решение

а) Совмещается точка Б застройки (см. рис. 7.1) с точкой О инсографика (рис. 6.1 или 6.2). Фиксируется северное направление.

б) Проводится горизонталь 15, соответствующая высоте здания № 2. Часть здания, затеняющая точку Б, заштриховывается. Также поступают со зданием № 1, проводя горизонталь 30, соответствующую ее высоте. Затеняющая часть здания № 1 также заштриховывается. Поскольку здания 3 и 4 не затеняют точку Б, то они не рассматриваются.

в) Проводятся линии, соединяющие точку Б с крайней точкой здания № 2, лежащей на горизонтали 15 и крайней точкой здания № 1, лежащей на горизонтали 30.

г) Определяется время затенения точки Б: затенение наблюдается от здания № 1 примерно до 7 часов утра и продолжается с 14 до 18 часов вечера зданием № 2.

д) Определяется расчетная продолжительность инсоляции точки Б, которая начинается в 7 часов утра и заканчивается в 14 часов дня. Таким образом, расчетная продолжительность инсоляции составляет 14 – 7 = 7 часов.

г) Определяется действительная продолжительность инсоляции, которая не учитывает инсоляцию при положении Солнца ниже 10о над горизонтом. На 48о с.ш. согласно табл. 6.1 Солнце будет на высоте 10о в 7 часов утра и 17 часов вечера. Так как для данного варианта застройки эти периоды времени совпадают с затеняющим эффектом зданий, то они в расчет не принимаются.

Рис. 7.1. Пример определения продолжительности инсоляции точки Б.

8. Оценка условий инсоляции помещения через оконный проем

Наиболее наглядным и универсальным графическим методом определения продолжительности инсоляции помещения через окно является метод Б.А. Дунаева [4]. Суть его в изложении Б.Т. Елагина [6] заключается в следующем.

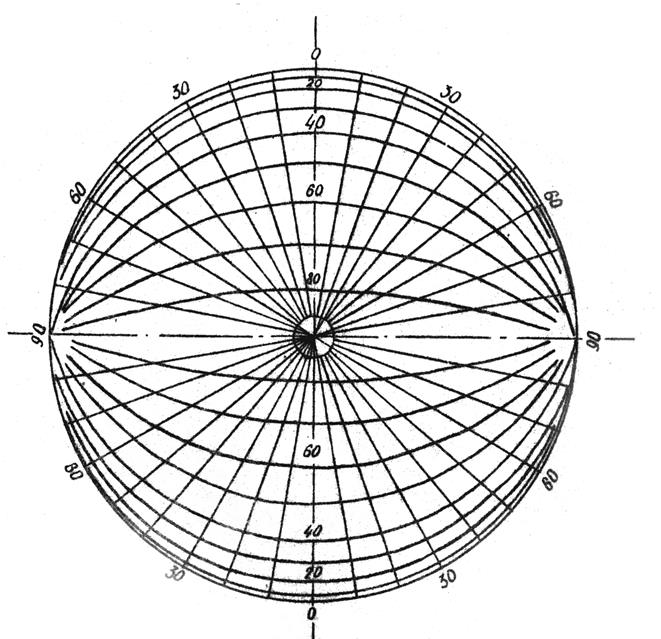

а) По данным табл. 6.1 строится солнечная карта. Карта представляет собой горизонтальную проекцию сферической координатной сетки, состоящей из меридианов и параллелей с нанесенной проекцией траектории движения Солнца по небосводу. На горизонтальной проекции меридианы представлены в виде радиусов, исходящих из центра и построенных в интервале 10о. Они служат для определения азимута Солнца. Параллели, взятые также в интервале 10о, проецируются в концентрические окружности и служат для отсчета высоты стояния Солнца. На полученную таким образом координационную сетку наносится горизонтальная проекция траектории видимого движения Солнца, соответствующего определенному месяцу года на заданной широте. На рис 8.1 представлена солнечная карта для 48о с.ш., на которой нанесены траектории движения Солнца в июне, марте (сентябре) и декабре.

б) Определяются (см. рис.8.2) угловые характеристики, указывающие на инсоляционные возможности проема.

Угол раскрытия проема по высоте (μ) может быть найден через тангенс этого угла

, (8.1)

, (8.1)

где Н – высота проема;

L - глубина проема (толщина простенка).

Угол раскрытия проема по ширине (  ) находится через тангенс следующим образом

) находится через тангенс следующим образом

, (8.2)

, (8.2)

где В – ширина проема.

в) На специальную вспомогательную сетку (см. рис. 8.3) наносятся углы раскрытия по высоте.

г) Отдельно (см рис. 8.4) строится картограмма контуров затенения окна. Если у оконного проема имеются солнцезащитные устройства в виде козырьков или вертикальных ребер, а также если проем затеняется противостоящим зданием, то на картограмме пунктиром делаются соответствующие пометки.

д) Картограмма контура окна разворачивается в соответствии с заданным углом ориентации проема h, представляющим собой угол между южным направлением и нормалью к плоскости проема. В таком положении картограмма совмещается с солнечной картой (см. рис. 8.5).

е) Подсчитывается продолжительность инсоляции через окно в июне, марте (сентябре) и декабре. Сравнивается нормативное значение (2,5 часа) со значением инсоляции в марте (сентябре).

Пример

Определить продолжительность инсоляции помещения через проем высотой Н = 1,5 м, шириной В = 1,35 м и глубиной L = 0,5 м. Проем ориентирован под углом h = 300 к западу от южного направления. Здание расположено в г. Донецке.

Решение

а) Так как г. Донецк находится на 48о с.ш., то воспользуемся солнечной картой рис. 8.1.

б) Находим углы раскрытия проема:

- тангенс угла раскрытия проема по высоте (μ) определяется по формуле 8.1  , тогда μ = 71,5о.

, тогда μ = 71,5о.

- тангенс угла раскрытия проема по ширине (  ) находится по формуле (8.2) следующим образом

) находится по формуле (8.2) следующим образом  , тогда

, тогда  = 107о.

= 107о.

На рис. 8.2 приведены угловые характеристики оконного проема.

Рис. 8.1 Солнечная карта для 48о сш

Рис. 8.2 Угловые характеристики оконного проема

Рис. 8.4 Картограмма контуров затенения окна

|

Рис. 8.3 Вспомогательная сетка

в) Пользуясь вспомогательной сеткой рис. 8.3, наносим на нее вертикальный и горизонтальный углы раскрытия проема.

|

г) Вычерчиваем отдельно (см. рис. 8.4) контур затенения оконного проема. Контур затенения для удобства пользования следует выполнять на кальке.

Рис. 8.5 Совмещение картограммы контуров затенения оконного проема с солнечной картой

д) Поворачиваем контур затенения на h = 30о к востоку и накладываем на солнечную карту рис. 8.1. На рис. 8.5 показан результат совмещения рис.8.1 и рис. 8.4.

е) В результате оказалось, что инсоляция помещения через проем в марте (сентябре) начинается в и заканчивается в часов дня. Общая продолжительность инсоляции составляет часов.

9. Оценка аэрации застройки

В качестве первого варианта оценки аэрации застройки рекомендуется методика трансформации воздушного потока Ф.Л. Серебровского [7]. Суть методики заключается в определении коэффициентов трансформации (τ), которые показывает долю уменьшения или увеличения скорости свободного воздушного потока под воздействием какого либо вида преграды. С целью упрощения расчетов данная методика применяется со следующими допущениями:

- рельеф территории строительства спокойный и совпадает с рельефом метеостанции, поэтому  = 1;

= 1;

- коэффициент трансформации городской застройкой  = 1;

= 1;

- при определении коэффициента трансформации зданиями (  ) рассматриваются только два направления ветра к плоскости фасадов зданий: перпендикулярно (b = 90о) и под углом b = 45о как наиболее характерные;

) рассматриваются только два направления ветра к плоскости фасадов зданий: перпендикулярно (b = 90о) и под углом b = 45о как наиболее характерные;

- коэффициент трансформации малыми архитектурными средствами и благоустройством (  ) при необходимости учитывается только в рекомендациях по улучшению ветрового режима в характерных точках территории застройки.

) при необходимости учитывается только в рекомендациях по улучшению ветрового режима в характерных точках территории застройки.

Значения коэффициента  в первом приближении можно принимать по табл. 9.1. Использование зеленых насаждений и экранов рассмотрено в Приложениях 2 и 3.

в первом приближении можно принимать по табл. 9.1. Использование зеленых насаждений и экранов рассмотрено в Приложениях 2 и 3.

Таблица 9.1 – Значения  для различных поверхностей

для различных поверхностей

| Наименование поверхности |

|

| Газоны | 1,0 |

| Асфальтовые проезды и тротуары | 1,4 |

| Площадки | 1,3 |

| Кустарники до 0,5 м | 0,7 |

| Кустарники до 1,0 м | 0,5 |

Выполняемый далее расчет сводится к нахождению коэффициента трансформации  , который указывает на изменение скорости свободного потока

, который указывает на изменение скорости свободного потока  под воздействием здания. За зданием образуется некая ветровая тень. Под ветровой тенью в градостроительстве понимается область за зданием, где скорость свободного потока уменьшается в 2 и более раз (в некоторых источниках говорится на 50 %). При максимальном значении скорости свободного потока

под воздействием здания. За зданием образуется некая ветровая тень. Под ветровой тенью в градостроительстве понимается область за зданием, где скорость свободного потока уменьшается в 2 и более раз (в некоторых источниках говорится на 50 %). При максимальном значении скорости свободного потока  = 7 м/с в области ветровой тени скорость не превысит при этом 3,5 м/с, что близко к комфорту. Однако при больших значениях скорости свободного потока скорость в ветровой тени может оказаться больше комфортной или, наоборот, при меньших значениях в области ветровой тени появятся дискомфортные застойные зоны. В этой связи, задаваясь значением комфортной скорости

= 7 м/с в области ветровой тени скорость не превысит при этом 3,5 м/с, что близко к комфорту. Однако при больших значениях скорости свободного потока скорость в ветровой тени может оказаться больше комфортной или, наоборот, при меньших значениях в области ветровой тени появятся дискомфортные застойные зоны. В этой связи, задаваясь значением комфортной скорости  , правильнее будет находить области комфортных и дискомфортных скоростей.

, правильнее будет находить области комфортных и дискомфортных скоростей.

9.1. Значения комфортных скоростей

По данным К.И. Семашко [8] значения комфортных скоростей (  ) для наружных температур воздуха t н следует считать:

) для наружных температур воздуха t н следует считать:

- от 10 до 25 оС - в пределах 1 - 3 м/с (нижний предел для выявления застойных зон);

- от 10 до -15 оС - в пределах 0,6 – 2,5 м/с;

- от -15 до -30 оС - в пределах 0,5 – 2 м/с.

Данные скорости относятся к зоне обитания человека – около 2 м от поверхности земли.

9.2. Пересчет скорости с уровня флюгера на уровень обитания человека

В первом приближении изменение скорости ветра по высоте может быть описано по степенному закону [8, 9]. Пересчет значения расчетной скорости для высоты 2 м от поверхности земли ведется по формуле

, (9.1)

, (9.1)

где Н2 и Нм – соответственно высота 2 м и уровень флюгера метеостанции;

и

и  - соответственно скорости на высоте 2 м и уровне флюгера метеостанции.

- соответственно скорости на высоте 2 м и уровне флюгера метеостанции.

Обычно Нм = 10 м, тогда формула (9.1) приобретает вид

(9.1а)

(9.1а)

9.3. Ветровой режим в приземной области одиночного здания

9.3.1. Направление ветра b = 90о

В таком случае у здания образуются три основных зоны:

- зона вихревого движения за зданием, характерная снижением скорости свободного потока, как отмечалось выше, “ветровой тенью”. Хотя правильнее отыскивать область “комфортной тени”, которая должна определять пространство с комфортным ветровым режимом;

- зона пониженных скоростей перед зданием, характеризующаяся квазистационарным вихрем (по Э.И. Реттеру [9]);

- зона угловых течений, характерная срывами потока с углов здания с увеличением начальной скорости движения.

Для приближенной оценки рассматривается первая зона. Такое направление характеризуется тем, что при этом за зданием образуется наибольшая по площади ветровая тень. Графическое построение теней выполняется за каждым зданием (длиной L и высотой H) отдельно. Для протяженных (L > 2H) зданий тень (см. рис. 9.1а) представляет собой трапецию.

а)

|

Н

|

L

L

b = 900

b = 900

Н

|  | ||

lm

б)

|

H

|

L

|  |

H

|

Рис. 9.1 Пример построения ветровой тени за зданием при b = 90о в виде трапеции (а) и в виде треугольника (б)

Одной стороной трапеции является заветренная сторона здания, а другой отрезок, укороченный с обеих сторон на величину высоты здания. Высотой этой трапеции является длина тени  . В некоторых случаях при коротких зданиях или значительной их высоте (L £ 2H) трапеция превращается в треугольник (см. рис. 9.1б). Тени от зданий могут налагаться друг на друга или выходить за пределы красной линии застройки. В последнем случае “вышедшая” тень в расчетах не учитывается.

. В некоторых случаях при коротких зданиях или значительной их высоте (L £ 2H) трапеция превращается в треугольник (см. рис. 9.1б). Тени от зданий могут налагаться друг на друга или выходить за пределы красной линии застройки. В последнем случае “вышедшая” тень в расчетах не учитывается.

Длина тени  представляет собой относительную величину и измеряется в высотах здания. Ее величина определяется зависимостью

представляет собой относительную величину и измеряется в высотах здания. Ее величина определяется зависимостью

. (9.2)

. (9.2)

|

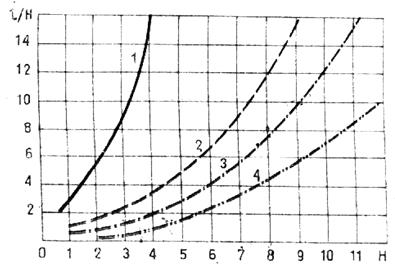

Рис. 9.2. Зависимость длины ветровой тени отдельного здания от отношения длины фасада здания к высоте при направлении ветра b = 900 к фасаду. Коэффициент трансформации  скорости ветра: 1 –

скорости ветра: 1 –  = 0,3; 2 –

= 0,3; 2 –  = 0,4; 3 –

= 0,4; 3 –  = 0,5; 4 –

= 0,5; 4 –  = 0,6 [7]

= 0,6 [7]

Примечание: В оригинале [7] дается не коэффициент трансформации  , а коэффициент снижения скорости в процентах, т.е. по первой кривой (

, а коэффициент снижения скорости в процентах, т.е. по первой кривой (  = 0,3) можно найти снижение скорости на 70 %, по второй (

= 0,3) можно найти снижение скорости на 70 %, по второй (  = 0,4) на 60% и т.д.

= 0,4) на 60% и т.д.

Длина  есть расстояние до линии ограничивающей область, где скорость по сравнению со свободным потоком снизилась на величину

есть расстояние до линии ограничивающей область, где скорость по сравнению со свободным потоком снизилась на величину  . Длина тени может быть найдена по графику рис. 9.2.

. Длина тени может быть найдена по графику рис. 9.2.

Для каждого здания застройки находится отношение длины к высоте (L / H). Причем длиной считается сторона здания, перпендикулярная направлению ветра. По графику рис. 9.2 за каждым зданием в отдельности (по отношению L / H и кривой с соответствующим значением  ) находится относительная длина соответствующей тени

) находится относительная длина соответствующей тени  . Относительная длина тени выражена в высотах здания. Длина тени в метрах рассчитывается по формуле

. Относительная длина тени выражена в высотах здания. Длина тени в метрах рассчитывается по формуле

. (9.3)

. (9.3)

9.3.2. Направление ветра b = 45о

В таком случае за зданием формируется неустойчивая область повышенной скорости. Повышение скорости происходит за счет пространственного обтекания, когда воздушные потоки “переваливают” через крышу дома и винтообразно опускаются вниз. Как такового затишья за зданиями, которое может образовываться при b = 90о, в данном случае нет.

По данным J. Gandemer’а [10] за зданием в пределах 2-х его высот образуется область повышенных скоростей со средним значением коэффициента трансформации  = 1,4. За пределами этой области скорость ветра сравнивается со скоростью свободного потока. Это обстоятельство следует учитывать при построении ветровой тени. На рис. 9.3. дан пример построения области повышенной скорости.

= 1,4. За пределами этой области скорость ветра сравнивается со скоростью свободного потока. Это обстоятельство следует учитывать при построении ветровой тени. На рис. 9.3. дан пример построения области повышенной скорости.

= 1,4

= 1,4

|

b = 45о

|

2 Н

Рис. 9.3. Зона повышенных скоростей (  = 1,4) за зданием при направлении ветра b = 450 к фасаду

= 1,4) за зданием при направлении ветра b = 450 к фасаду

9.4. Оценка условий аэрации застройки

Оценка аэрации выполняется по следующей схеме.

а) Расчетное направление ветра (определено по розе ветров рис. 1.3) совмещается с заданным на схеме направлением b .

б) Для высоты 2 м по формуле 9.1 или 9.1а пересчитывается значение расчетной скорости.

в) Устанавливается значение комфортной скорости (для зимы это может быть только верхнее значение, для лета - верхнее и нижнее в указанных пределах).

г) Находится необходимое значение коэффициента трансформации (  ) скорости

) скорости  до установленного значения комфортной скорости

до установленного значения комфортной скорости  по формуле

по формуле

(9.4)

(9.4)

д) При направлении ветра b = 45о находится скорость в зоне повышенных скоростей (  ) по формуле

) по формуле

. (9.5)

. (9.5)

Если полученное значение скорости превышает верхний предел комфортности, то определяется коэффициент трансформации элементов ветрозащиты по формуле

. (9.6)

. (9.6)

е) За каждым зданием в пределах красной линии застройки вычисляются площади теней  .

.

ж) Вычисляется коэффициент продуваемости застройки по формуле

, (9.7)

, (9.7)

где  - сумма площадей теней (в пределах красной линии) за всеми зданиями, м2;

- сумма площадей теней (в пределах красной линии) за всеми зданиями, м2;

- площадь территории застройки в пределах красной линии, не занятая зданиями, м2.

- площадь территории застройки в пределах красной линии, не занятая зданиями, м2.

Если тени от зданий налагаются друг на друга, то в расчете учитывается только результирующая тень.

и) Делается вывод о защищенности территории застройки:

- если Кт ³ 0,5 – территория защищена от ветра;

- если Кт < 0,5 – территория не защищена от ветра.

Пример

Оценить условия аэрации застройки в январе и июле в застройке (см. рис. 6.2) г. Донецка.