13. Вооруженные выступления декабристов. Участники декабристского движения.

1. Общая характеристика Российской империи первой половины XIX в. (территория, население, хозяйство, город). Основные тенденции социально-экономического развитая страны в первой половине XIX в.

К началу XIX в. Россия представляла собой огромную континентальную страну, занимавшую обширную площадь Восточной Европы, Северной Азии и часть Северной Америки (Аляску и Алеутские острова). За первую половину XIX в. ее территория увеличилась с 16 до 18 млн. кв. км за счет присоединения Финляндии, Царства Польского, Бессарабии, Кавказа, Закавказья и Казахстана. По данным 1-й ревизии (1719), в России насчитывалось 15,6 млн. человек обоего пола, по 5-й (1795) — 37,4 млн., а по 10-й (1857) — 59,3 млн. (без Финляндии и Царства Польского). Естественный прирост населения в первой половине XIX в. составлял около 1% в год, а средняя продолжительность жизни — 27,3 года, что вообще было характерно, как показывают зарубежные демографические расчеты, для «стран доиндустриальной Европы». Низкие показатели продолжительности жизни обусловливались высокой детской смертностью и периодическими эпидемиями. Более 9/10 населения России проживало в сельской местности. Численность городов за полвека возросла с 630 до 1032. Многие города представляли собой фактически большие села, жители которых занимались земледелием на отведенных городам землях, отчасти торговлей и мелкими промыслами. В административном отношении европейская часть России делилась на 47 губерний и 5 областей (Астраханская, Таврическая, Кавказская, земля Войска Донского и земля Войска Черноморского). К середине XIX в. вся Россия состояла из 69 губерний и областей, каждая из которых подразделялась на уезды. Господствующей системой земледелия было традиционное трехполье — яровые, озимые, пар. В северных губерниях страны при обилии лесных угодий и недостатке пахотных земель существовала подсечно-огневая система земледелия в соединении с трехпольем. Трудоемкость работ при подсеке вознаграждалась высокой урожайностью без внесения удобрений в течение 3 — 6 лет: она была в 7 раз выше, чем на обычных землях. В южных степных районах с обширными земельными пространствами и относительно редким населением применялась залежно-переложная система, когда земля в течение нескольких лет подряд использовалась под пашню без внесения удобрений, а затем «запускалась» под залежь на 15 — 20 лет. Среди сельскохозяйственных культур преобладали «серые» хлеба: рожь, ячмень, овес. В центрально-черноземных губерниях, в Среднем Поволжье и в южной степной полосе значительный удельный вес составляли посевы пшеницы, которая в большей своей части шла на продажу. С 40-х годов XIX в. В центральных губерниях расширяются посевы картофеля, а в южных — посевы сахарной свеклы, использовавшейся на сахарных заводах. Важнейшей отраслью сельского хозяйства являлось животноводство. Оно носило преимущественно «натуральный» характер, т. е. скот разводился главным образом «для домашнего употребления», а не на продажу. Товарное животноводство имело место в Ярославской, Костромской, Тверской, Вологодской и Новгородской губерниях. В первой половине XIX в. расширяются посевы технических культур (льна, конопли, табака и пр.), вводится плодосменная система с травосеянием, заменяющая традиционное трехполье. Внедряются технически более совершенные сельскохозяйственные орудия и механизмы — молотилки, веялки, сеялки, жатки.

2. Российские сословия в первой половине XIX века. (Дворянство, его основные группы. Духовенство (черное и белое). Купечество, казачество, разночинцы, ремесленники, мещанство.) Экономическое и правовое положение крестьян. Для феодального общества характерно деление его на сословия — социальные группы, обладающие разными правами и обязанностями, закрепленными обычаями или законами и, как правило, передающимися по наследству. Сословный строй России первой половины XIX в. получил свое оформление, как уже было сказано ранее, еще в начале XVIII в., когда окончательно утвердилось и деление населения на привилегированные и податные сословия. Высшим привилегированным сословием являлось дворянство. Дворянство состояло из двух категорий — «дворянства потомственного» и «дворянства личного». Потомственное дворянство передавалось по наследству и приобреталось «по рождению» (по происхождению), «по выслуге» (начиная с 8-го класса по Табели о рангах Петра I), «монаршей милостью» (царским пожалованием за какие-либо заслуги) и «пожалованием российского ордена» (дававшим право на получение дворянского достоинства). Личное дворянство приобреталось путем выслуги с 12-го ранга на гражданской и 14-го на военной службе. Потомственные дворяне обладали исключительным правом владения крепостными крестьянами, неприкосновенностью дворянского достоинства, освобождением от обязательной службы, от подушной подати и прочих повинностей, освобождением от телесных наказаний, преимуществом при чинопроизводстве, при получении образования, монопольным правом на наиболее доходные промышленные производства (например, монополия на винокурение), свободный выезд за границу. Привилегированным сословием являлось духовенство, которое делилось на черное и белое. Черное духовенство - монахи и монахини (из их числа назначались архиереи). Белое духовенство - приходские священники, диаконы, псаломщики. Наиболее преданных церковников самодержавия стремилось привлечь к своей социальной среде, где господствовала дворянская аристократия. Награжденное орденами духовенство приобретало дворянские права. Белое духовенство получало наследственное дворянство, а черное – возможность передавать имущество по наследству вместе с орденом. Права: владение землей и крепостными, сословное самоуправление, освобождение от налогов, рекрутской повинности и телесных наказаний. При Петре I оформился сословный статус купечества, которое первоначально состояло из двух гильдий, а с 1775 г. — трех гильдий. Купечество освобождалось от подушной подати (вместо нее платило в казну гильдейский взнос в размере 1% с объявленного им капитала) и телесных наказаний, а купцы 1-й и 2-й гильдий (всего 3) также освобождались и от рекрутчины. Сословный статус купца всецело зависел от его имущественного состояния: в случае разорения и банкротства он утрачивал свой статус. По данным Министерства финансов, численность купцов за 1801 — 1851 гг. возросла со 125 до 180 тыс. д. м. п. В 1832 г. была образована новая привилегированная сословная категория — почетные граждане двух степеней (потомственных и личных), которым предоставлялись привилегии: освобождение от рекрутчины, телесных наказаний, от подушной подати и других государственных повинностей. В категорию почетных граждан, чье звание передавалось по наследству, попадали купцы первой гильдии, ученые, художники, дети личных дворян и духовенства, имевшего образовательный ценз. В личные почетные граждане попадали чиновники до 12-го ранга и дети духовенства, не имевшего образовательного ценза. Основную массу непривилегированных (податных) сословий составляли крестьяне трех основных категорий: государственные (или казенные),владельческие (помещичьи) и удельные (принадлежавшие царской фамилии). Помещичьи крестьяне были самой многочисленной категорией. Другим податным сословием были мещане — лично свободное (бывшее посадское) население городов, обязанное платить подушную подать, отбывать рекрутчину и прочие денежные и натуральные повинности. Существенное место в социально-сословной структуре населения России занимали казачество и разночинцы. Казачество составляло военизированную категорию, в которой все мужское население в возрасте с 18 до 50 лет считалось военнообязанным, составляя иррегулярную конницу. Несение военной службы освобождало казачество от рекрутчины, подушной подати и других повинностей. Термин «разночинец» появился в начале XVIII в. Тогда к таковым относили «разных чинов» людей, составляющих особую служилую группу населения, лично свободную, но не принадлежавшую ни к податным, ни к привилегированным сословиям. В первой половине XIX в. разночинец — это в первую очередь образованный интеллигент, выходец из мещанства, духовенства, деятель науки, литературы и искусства. Отметим, что не все разночинцы — «деятели передового общественного движения». Подавляющая их часть верно служила престолу. Россия в первой половине XIX в. оставалась крепостнической страной, однако экономическая система, основанная на крепостном праве и принудительном труде, вступила в стадию кризиса. Наблюдался экономический рост, и в городе, и в деревне появилось немало нового. Однако новые экономические реальности развивались не благодаря, а вопреки господствовавшей системе, на каждом шагу наталкиваясь на сопротивление, которое она им оказывала. В этом и состояла сущность кризиса крепостнической системы хозяйства. Чем дальше, тем сильнее крепостническая система хозяйства тормозила экономическое развитие страны. Вопрос об отмене крепостного права становился все более острым. Он требовал безотлагательного решения.

3. Ремесленное производство и мануфактура в первой половине XIX в. Начало промышленного переворота. Внутренняя и внешняя торговля. Транспорт.

4. Александр I как личность и государственный деятель. Государственные преобразования в процессе укрепления власти нового императора: Негласный комитет. Политика в крестьянском вопросе. Преобразования в области просвещения.

5. Деятельность, конституционные проекты М.М. Сперанского. «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина. Главным орудием реформ должен быть законный государь, но Сперанский не считал, что последнему можно доверять настолько, чтобы вообще исключить вопрос о гарантиях соблюдения им конституции и законов. Сперанский понимал, что силу может ограничить, сбалансировать только сила, поэтому средство ограничения силы правительства, гарантии соблюдения им законов он искал в народе, который всегда имеет в самом себе достаточную силу, чтобы уравновесить силу правительства. Однако для этого народ необходимо было соответствующим образом организовать. По словам Сперанского, должен быть создан просвещенный и политически образованный слой людей (собственников), своеобразный буфер между престолом и народом, знающий пределы власти монарха. Описанную форму политической организации Сперанский назвал «истинно монархическим правлением». Одновременно с мерами по преобразованию существующей в России формы правления Сперанский предлагал осуществить меры по ликвидации крепостного права. Общая реформа общественно-политического строя России представлялось Сперанскому как довольно длительный процесс. Ставя вопрос о создании в России независимого в экономическом (имущественный ценз) и политическом отношениях сословия, посредством которого можно обеспечить независимость законодательной власти от исполнительной, Сперанский указывал, что независимость этого сословия может быть обеспечена развитым общественным мнением. Последнее возможно при просвещенном населении и ликвидации крепостничества, ибо просвещать народ и одновременно оставлять его в рабстве означает дать яснее ему почувствовать свое положение и вызвать тем самым активный протест. Для обратимости общественных преобразований нужны грамотные законы. Это предполагает справедливый суд, который невозможен без просвещенных судей, публики и т. д. Словом, реформа каждой отдельной сферы жизни русского общества попадала в замкнутый круг. И чем больше реформируемых сфер, тем больше замкнутых кругов. На самом деле Сперанский отвергал крайние средства осуществления преобразований, в том числе революции за их разрушительный характер, т. к. они порой отбрасывают общество далеко назад. При этом уничтожаются зачастую лишь социальные носители зла, а не само зло. Взять власть — не значит осуществить глубинные революционные преобразования. Он понимал, что для удержания захваченной власти революционерам потребуется зависимость народа, подобная крепостной. Формы государственного правления представлялись Сперанскому в следующем виде: Россия делится на губернии, губернии — на округа, округа — на волости. В волости из землевладельцев избирается законодательный орган — волостная дума, которая, в свою очередь, избирает членов местной администрации и депутатов в окружную думу. В округе такие же права принадлежат окружной думе, состоящей из депутатов волостных дум, а в губернии — губернской думе, состоящей из депутатов окружных дум. Губернские думы посылают своих депутатов в Государственную думу — высший законодательный орган империи. Судебную власть представляют волостные, окружные и губернские суды под верховенством Сената — высшего судебного органа страны. Исполнительную власть осуществляют волостные, окружные и губернские управления под руководством министерств. Все ветви власти соединялись Государственным Советом, играющим координационную роль и состоящим из лиц, назначаемых императором. Таким образом, была разработана рациональная схема управления: император и три коллегиальных органа-сословия: Государственный Совет, Дума (законодательная власть), Сенат (с судом), министерства (исполнительная власть). Исполнение проекта Сперанского началось в 1810 году. В преобразованном виде был открыт Государственный Совет, в 1811 году преобразованы министерства. Однако реформа Сената, формирование судебной ветви власти не состоялись. Наступление натолкнулось на русскую знать. Она теряла былые привилегии. План преобразований в области финансов вводил особый налоговый сбор с дворян землевладельцев. Указ о придворных званиях (апрель 1809 года) обращал придворные звания камер-юнкера в простые отличия без особых привилегий. Всем носителям этих званий предлагалось вступить на службу, а экзамен на чины вызвал недовольство со стороны армии русских чиновников. Недостатком преобразований Сперанского являлось то, что они совершались втайне от общества, а это не давало возможности передовой части общества заинтересованно и активно выступать в поддержку реформ.

18 марта 1811 года Екатерина Павловна, сестра Александра I, передала ему записку историка Карамзина «О древней и новой России», направленную против реформаторских начал. Последовали доносы на Сперанского о получении взяток, членстве в масонской ложе, куда он вступил годом раньше, о тайных связях с Наполеоном. После унизительного Тильзитского мира для своей реабилитации Александру I в качестве патриотического шага необходимо было пожертвовать Сперанским, сформировавшим себе имидж поклонника Наполеона. В качестве улики предстала переписка Сперанского с Нессельроде, где корреспонденты пользовались условными выражениями и прозвищами. Сперанский был лично допрошен Александром. Сперанский отправляется в ссылку. Император же, по собственному признанию, «потерял правую руку», а впоследствии говорил о Сперанском так: «Он никогда не изменял России, но изменил лично мне». Дальновидные проекты Сперанского не получили практического воплощения в жизнь.

6. Международное положение России в первые годы XIX в. Участие России в антинаполеоновских коалициях и военных действиях против Франции в 1805-1807 гг. Тильзитский мир и отношение к нему в русском обществе. Самопровозглашение Наполеона императором, расстрел Наполеоном герцога Энгиенского, отпрыска Бурбонов и родственника русской императрицы, жены Александра I, урожденной немецкой принцессы, вызвал в Петербурге шок. Русское правительство заявило протест. Россия быстро пошла на сближение с Пруссией, а затем и с Англией. Дело шло к большой европейской войне. Для России военное противоборство с Францией было объективно нежелательным, так как намечалось естественное стремление сторон путем компромиссов добиться для себя желаемых результатов на европейском континенте. Россия стремилась развить успехи русско-турецких войн и претендовала на захват проливов Босфора и Дарданелл, на укрепление своих позиций на Балканском полуострове. В сферу интересов России входило овладение Польшей, присоединение Молдавии и Валахии, а также вожделенное и идущее из глубины веков овладение Финляндией, что являлось бы логическим продолжением балтийской политики Петра I. Франция стремилась обеспечить себе свободу рук в борьбе с Англией, распространить свою власть на Центральную и Южную Европу. Россия, как великая европейская держава, могла поделить Европу с Бонапартом. Но этому мешали боязнь чрезмерного усиления Франции, личные негативные оценки Александром Наполеона. В 1805 году Россия вступила в антифранцузскую коалицию (3 коалиция: в союзе с Англией, Австрией, Швецией). Русские войска вновь двинулись в Европу.2 декабря 1805 г. объединенная русско-австрийская армия под командованием М.И. Кутузова встретилась с французской армией во главе с Наполеоном Бонапартом в Моравии при местечке Аустерлиц. Здесь, под Аустерлицем. Союзники были разгромлены. Поражение русско-австрийской армии резко изменило соотношение сил в Европе. Турция, поддержанная Францией, попыталась вернуть себе утраченные позиции на черноморских берегах. Она, вопреки прежним договорам, закрыла для русских судов проход через проливы. Началась очередная русско-турецкая война, которая длилась с 1806 по 1812 г. Русские войска появились в Молдавии, Валахии, на Балканах. Однако основная часть русских сил была отвлечена на европейский фронт военных действий: борьба с Наполеоном продолжалась. В новую антифранцузскую коалицию вошли Англия, Россия, Пруссия, Саксония и Швеция (4 коалиция, 1806-1807г). Австрия была выведена из войны мощными ударами французов. Основные военные столкновения развернулись между армией Наполеона и войсками Пруссии и России. Французский полководец сумел разъединить войска союзников. Сначала он быстро вывел из войны Пруссию, нанеся ряд поражений. Потом настал черед России. В феврале 1807 г. при Прейсиш-Эйлау русские войска оказали Наполеону упорнейшее сопротивление, но вынуждены были отступить перед его превосходящими силами. В июне 1807 г. русская армия потерпела поражение под Фридляндом и потеряла свои лучшие части. Александр I был вынужден просить Наполеона о мире. Наполеон предложил заключить не только мир, но и союз. Оба императора встретились в Тильзите и 25 июня 1807 г. подписали союзный договор. Вот его главные условия. 1) Россия признает все завоевания Наполеона, а его самого императором и вступает в союз с Францией. 2) Россия обязывается порвать все отношения с Англией и присоединяется к континентальной блокаде. Если первое условие задевало престиж Российской Империи и самолюбие царя, который лишь недавно называл Наполеона «антихристом», а теперь должен был обращаться к нему, как принято у монархов, «государь, брат мой...», то второе условие вредило жизненным интересам России. Торговля с Англией играла важную роль в экономической жизни России. Правда, Тильзитский договор прекращал, при посредничестве Наполеона, войну между Россией и Турцией (нач. в 1806 г.) и предоставлял России свободу действий против Швеции. В целом Тильзитский договор был тягостным и унизительным для России. в России ширилось недовольство Тильзитским миром. Условия договора были невыполнимы для России, ибо ее экономика не могла развиваться без английского рынка, главного для нее в то время. Царизм был вынужден втихомолку возобновлять сношения с Англией, и никакие угрозы со стороны Наполеона не могли заставить его отказаться от этого. Наполеон, со своей стороны, избрав экономическое удушение Англии как единственное средство победы над главным врагом, тоже не хотел отступать с избранного пути. В результате русско-французские отношения после Тильзита год от году обострялись и неотвратимо вели к войне. После Тильзита положение внутри страны осложнилось. Вновь стало расти массовое движение (крестьян и работных людей), вследствие двух причин. 1) участие России в войнах 1805-1807 гг., хотя оно и было частично оплачено Англией, сопровождалось ростом налогов и дополнительных поборов с населения. К тому же неудачный исход этих войн усугубил недовольство масс. 2) массы увидели, что новое правительство и внутри страны ничего не сделало для улучшения жизни народа и не собирается что-либо делать. В результате только за 1808-1809 гг. в стране вспыхнули 52 крестьянских волнения.

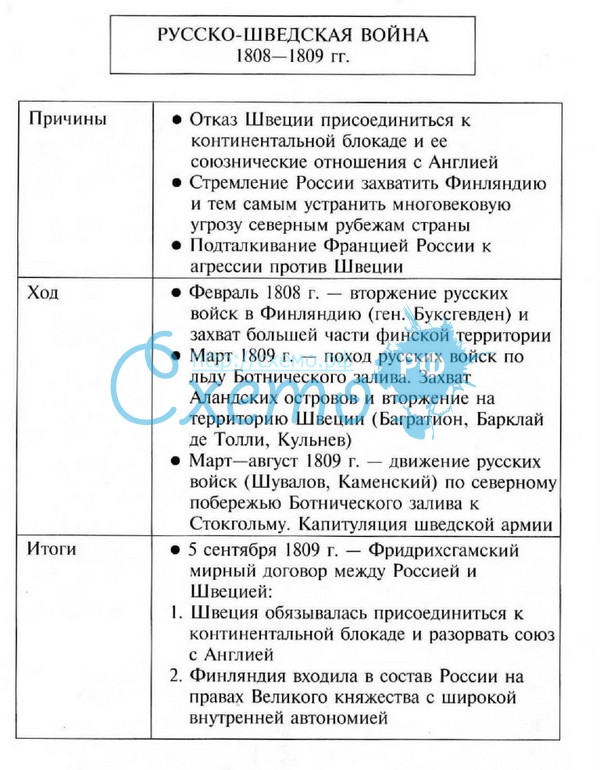

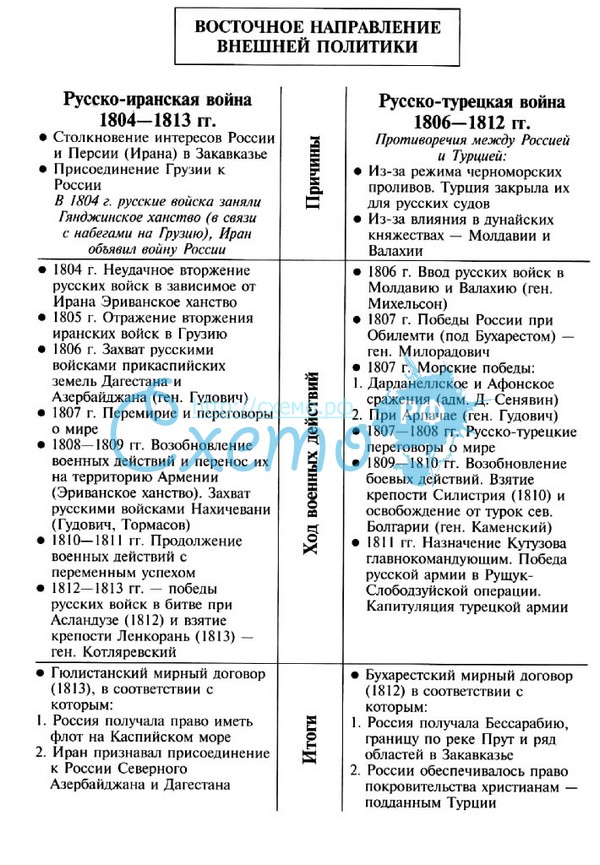

7. Русско-шведская война и присоединение Финляндии к России. Русско-иранская война и присоединение к России Северного Азербайджана. Присоединение Бессарабии к России.

8. Тильзитский союз России и Франции, начальный период Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение. Барклай де Толли, М.И. Кутузов.

Война 1812 явилась следствием ряда причин. Главная из них - это конфликт между Россией и Францией из-за континентальной блокады. Мучительным источником раздора между Россией и Францией был польский вопрос. По Тильзитскому договору из польских земель, которыми после разделов Польши владела Пруссия, Наполеон создал так называемое Великое Герцогство Варшавское в качестве своего плацдарма на случай войны с Россией. Далее он всякий раз, когда требовалось одернуть Александра I за неверность Тильзиту, грозил восстановить Польшу в границах 1772 г., т. е. до начала ее разделов между Россией, Австрией и Пруссией. Эти угрозы нервировали царизм и еще больше обостряли русско-французские отношения. К 1812 г. вражду между Россией и Францией усугубил еще и германский вопрос. В декабре 1810 г. Наполеон присоединил к Франции одно за другим ряд мелких княжеств Германии, включая Герцогство Ольденбургское. захват Ольденбурга больно ущемлял и династические интересы царизма, ибо герцог Ольденбургский был дядей Александра I, a любимая сестра царя Екатерина Павловна - женой сына герцога Ольденбургского. остро столкнулись русско-французские интересы к 1812 г. и в ближневосточном вопросе, поскольку царизм стремился к захвату Константинополя, а Наполеон препятствовал этому, желая сохранить Турцию как постоянный противовес России. Таковы основные причины, которые привели Россию и Францию от Тильзитского мира к войне 1812 г. Прежде чем напасть на Россию, Наполеон стремился политически изолировать ее, а самому заручиться возможно большим числом союзников, "перевернуть идею коалиций наизнанку", как выразился А.З. Манфред. Его расчет был таков, что России придется вести борьбу одновременно на трех фронтах против пяти государств: на севере - против Швеции, на западе - против Франции, Австрии и Пруссии, на юге - против Турции. Расчет казался верным. Пруссию и Австрию, недавно разгромленные, Наполеон заставил вступить в союз с ним против России, а что касается Швеции и Турции, то они, по мысли Наполеона, должны были помочь ему добровольно: Турция - потому, что она еще с 1806 г. воевала с Россией из-за Крыма, а Швеция - потому, что, во-первых, "точила зубы" на Россию из-за Финляндии, отнятой у нее в 1809 г., а во-вторых, фактическим правителем Швеции с 1810 г. стал избранный в угоду Наполеону шведским престолонаследником маршал Франции Ж.Б. Бернадот. В случае если бы этот замысел Наполеона осуществился, Россия попала бы в катастрофическое положение. Но Наполеон и на этом не останавливался. Рядом торговых привилегий он добился того, что на другом конце света Соединенные Штаты Америки 18 июня 1812 г., за неделю до французского вторжения в Россию, объявили войну Англии - главному врагу Наполеона, затруднив, естественно, ее борьбу с Францией и содействие России. В такой угрожающей ситуации блестяще проявила себя российская дипломатия, сумев перед самым нашествием Наполеона обезвредить двух из пяти предполагавшихся противников. Во-первых, она выведала, что Швеция предпочитает ориентироваться на соседнюю Россию, а не на далекую Францию. Граница с Россией была для Швеции единственной континентальной границей. С других сторон ее защищали от французов море /31/ и английский флот. Потерю Финляндии Швеция предполагала компенсировать захватом Норвегии, на что согласилась Россия. Что же касается Бернадота, то он давно, еще когда служил под наполеоновскими знаменами, ненавидел Наполеона, так как сам метил в "наполеоны", а Наполеона не прочь был бы сделать своим "бернадотом". Используя все это и льстя Бернадоту как "единственному человеку, способному сравниться с Наполеоном и превзойти его военную славу", Александр I добился в апреле 1812 г. заключения союзного договора между Россией и Швецией. Почти одновременно с этой дипломатической викторией на севере царизм одержал еще более важную победу на юге. В затянувшейся войне с Турцией русская армия под командованием М.И. Кутузова 14 октября 1811 г. выиграла битву у Слободзеи. Турки пошли на мирные переговоры, но тянули время, зная, что Наполеон готовится напасть на Россию. В середине мая 1812 г., когда они все еще торговались об условиях, к Александру I приехал от Наполеона граф Л. Нарбонн с заданием выяснить, насколько Россия готова к войне с Францией. Кутузов же изобразил перед турецким султаном вояж Нарбонна как миссию дружбы и убедил султана в том, что если уж непобедимый Наполеон ищет дружбы с Россией, то ему, побежденному султану, сам аллах велит делать то же. 28 мая султан приказал своему визирю подписать с Кутузовым Бухарестский мирный договор, по которому Россия высвободила для борьбы с Наполеоном 52-тысячную армию и еще приобрела Бессарабию. замысел Наполеона о полной изоляции России и одновременном ударе на нее с трех сторон силами пяти держав был сорван. Фланги свои Россия успела обезопасить. К тому же феодальные Австрия и Пруссия были втянуты в союз с буржуазной Францией насильно и "помогали" Наполеону, что называется, из-под палки, готовые в первый же удобный момент переметнуться на сторону России, что они в конце концов и сделали. Тем не менее удар, который летом 1812 г. приняла на себя Россия, был страшной силы, невиданной до тех пор за всю ее историю. Наполеон подготовил для нашествия на Россию гигантскую армию почти в 650 тыс. человек. Из них 448 тыс. перешли русскую границу в первые же дни войны, а остальные прибывали летом и осенью в качестве подкреплений. Отдельными соединениями этой "Великой армии" командовали прославленные маршалы Наполеона, среди которых особенно выделялись трое: выдающийся стратег и администратор, рыцарски бескорыстный и суровый воин Луи Николя Даву; первоклассный тактик, герой всех кампаний Наполеона, получивший от своего императора прозвище "храбрейший из храбрых", Мишель Ней; начальник кавалерии Наполеона и вообще один из лучших кавалерийских военачальников Запада, виртуоз атаки и преследования Иоахим Мюрат. Разумеется, "Великая армия" сохраняла все те преимущества перед феодальными армиями Европы в комплектовании, обучении и управлении, которые она так блистательно продемонстрировала под Аустерлицем и Фридландом. Силы "Великой армии" выглядели особенно грозными оттого, что возглавлял ее сам Наполеон, которого почти все современники (включая Александра I) единодушии признавали гениальнейшим полководцем всех времен и народов. Однако армия Наполеона в 1812 г. имела уже и серьезные недостатки. Так, пагубно влиял на нее разношерстный, многонациональный состав. Собственно французов в ней было меньше половины; большинство же составляли немцы, поляки, итальянцы, голландцы, швейцарцы, португальцы и воины других национальностей. Многие из них ненавидели Наполеона как поработителя их отечества, шли за ним на войну только по принуждению, воевали нехотя и часто дезертировали. Война 1812 г. со стороны Наполеона была прямой агрессией. В этой войне он ставил целью разгромить вооруженные силы России на русской земле, "наказать" таким образом царизм за несоблюдение континентальной блокады и принудить его ко второму Тильзиту. Версии советских историков о том, что Наполеон стремился "захватить" и "поработить" Россию, превратить ее народы "в своих рабов", неосновательны. Россия в начале войны смогла противопоставить 448-тысячному воинству Наполеона 317 тыс. человек, которые были разделены на три армии и три отдельных корпуса. 1-я армия под командованием военного министра, генерала от инфантерии М.Б. Барклая де Толли дислоцировалась, в районе Вильно, прикрывая петербургское направление, и насчитывала 120210 человек; 2-я армия генерала от инфантерии князя П.И. Багратиона - возле Белостока, на московском направлении, - 49 423 человека; 3-я армия генерала от кавалерии А.П. Тормасова - у Луцка, на киевском направлении, - 44 180 человек. главная беда русской армии заключалась тогда не в малочисленности, а в феодальной системе ее комплектования, содержания, обучения и управления. Рекрутчина, 25-летний срок военной службы, непроходимая пропасть между солдатской массой и командным составом, муштра и палочная дисциплина, основанная на принципе "двух забей - третьего выучи", унижали человеческое достоинство русских солдат. Офицерский состав русской армии комплектовался (в отличие от армии Наполеона) не по способностям, а по сословному принципу - исключительно из дворян, зачастую бесталанных, невежественных, чванливых: "многие офицеры гордились тем, что, кроме полковых приказов, ничего не читали". Усвоение наполеоновского опыта к 1812 г способствовало усилению русской армии. Но главные источники русской военной силы заключались не в заимствованиях со стороны, а в ней самой. Во-первых, она была национальной армией, более однородной и сплоченной, чем разноплеменное воинство Наполеона, а во-вторых, ее отличал более высокий моральный дух. Михаил Богданович Барклай де Толли - потомок дворян из Шотландии, сын бедного армейского поручика - достиг высших чинов благодаря своим дарованиям, трудолюбию и доверию, которое с 1807 г. возымел к нему Александр I. Дальновидный и осмотрительный стратег, "мужественный и хладнокровный до невероятия" воин, "великий муж во всех отношениях" (так отзывались о нем Денис Давыдов, декабристы А.Н. Муравьев и М.А. Фонвизин), Барклай, несмотря на все метаморфозы его прижизненной и посмертной славы, заслужил признание крупнейших умов России и Запада как "лучший генерал Александра" (К. Маркс и Ф. Энгельс), "одно из замечательнейших в нашей истории" лиц (А.С. Пушкин). Военачальником совсем иного типа был князь Петр Иванович Багратион - отпрыск царской династии Багратионов в Грузии, правнук царя Вахтанга VI, любимый ученик и сподвижник Суворова, "генерал по образу и подобию Суворова", как о нем говорили. Посредственный стратег, он тогда не имел себе равных в России как тактик, мастер атаки и маневра. Стремительный и неустрашимый, воин до мозга костей, кумир солдат, Багратион к 1812 г. был самым популярным из русских генералов. "Краса русских войск", - говорили о нем его офицеры. Вторжение "Великой армии" на территорию России началось в ночь на 12 июня 1812 г. возле Ковно (ныне - Каунас в Литве). Четыре ночи и четыре дня, с 12 по 15 июня, бесконечными потоками по четырем мостам шли через Неман, вдоль которого протянулась тогда западная граница России, отборные, лучшие в мире войска. Стратегический план Наполеона в начале войны был таков: разгромить русские армии порознь уже в приграничных сражениях. Углубляться в бескрайние пространства России он не хотел. Барклай де Толли, узнав о вторжении Наполеона, повел свою армию из Вильно в Дрисский лагерь. К Багратиону он послал курьера с приказом от царя, который пребывал тогда в штабе Барклая: отступать на Минск для взаимодействия с 1-й армией. Наполеон, следуя своему плану, устремился с главными силами за Барклаем, а чтобы не дать Барклаю и Багратиону соединиться, направил вразрез между ними корпус маршала Даву. 30 июня Барклай вступил в Дриссу. Здесь выяснилось, что при сравнительной малочисленности русской армии и слабости укреплений лагерь Фуля мог стать для нее только ловушкой и могилой. Поэтому Барклай отверг план Фуля и убедил царя в спасительности своей идеи: "продлить войну по возможности" и "при отступлении нашем всегда оставлять за собою опустошенный" край", вплоть до перехода в контрнаступление. 2 июля Барклай оставил Дриссу и, уклоняясь от ударов Наполеона, пошел к Витебску на соединение с Багратионом. Тем временем 2-я армия оказалась в критическом положении. Даву занял Минск и отрезал ей путь на север, а с юга наперерез Багратиону шел с тремя корпусами Жером Бонапарт (младший брат Наполеона), который должен был замкнуть кольцо окружения вокруг 2-й армии у Несвижа. Корпуса Даву и Жерома насчитывали 110 тыс. человек; Багратион же не имел и 50 тыс., ему грозила верная гибель. "Куда ни сунусь, везде неприятель, - писал он на марше 15 июля А.П. Ермолову. - Что делать? Сзади неприятель, сбоку неприятель... Минск занят <...> и Пинск занят". Легкомысленный Жером, однако, "загулял" на 4 дня в Гродно и опоздал к Несвижу - Багратион ушел. "Насилу вырвался из аду. Дураки меня выпустили", - написал он Ермолову 19 июля. Наполеон был в ярости. "Все плоды моих маневров и прекрас нейший /38/ случай, какой только мог представиться на войне, - отчитывал он Жерома, - потеряны вследствие этого странного забвения элементарных правил войны". Впрочем, сам Наполеон тоже не смог разбить 1-ю русскую армию. Дважды - у Полоцка и Витебска - он настигал Барклая, но тот, искусно маневрируя, уходил от сражения и отступал дальше. 22 июля обе русские армии соединились в Смоленске. Таким образом, расчет Наполеона на разгром русских армий поодиночке уже в приграничье рухнул. Мало того, он сам вынужден был распылять свои силы: на север, против И.Н. Эссена, отрядил корпус Ж.Э. Макдональда; на юг, против А.П. Тормасова, - корпуса Ж.Л. Ренье и своего австрийского (как оказалось, ненадежного) союзника князя К.Ф. Шварценберга. Еще один корпус (Н.Ш. Удино) был выделен, а потом и подкреплен корпусом Л.Г. Сен-Сира для действий против войск П.Х. Витгенштейна, героически защищавших подступы к Петербургу. Узнав о соединении Барклая и Багратиона, Наполеон утешился было надеждой вовлечь русских в генеральное сражение за Смоленск как "один из священных русских городов" и разгромить сразу обе их армии. Это ему тоже не удалось. Три дня, с 4 по 6 августа, корпуса Н.Н. Раевского и Д.С. Дохтурова защищали город от подходивших один за другим трех пехотных и трех кавалерийских корпусов противника. Ожесточение смоленского боя сами его участники назвали "невыразимым". Город горел, напоминая собою, по словам французов, "извержение Везувия", "пылающий ад". Когда же Наполеон стянул к Смоленску все свои силы, Барклай вновь увел русские войска из-под его удара. Призрак победы, второго Аустерлица, за которым Наполеон тщетно гнался от самой границы, и на этот раз ускользнул от него. Итак, война принимала затяжной характер, а этого Наполеон боялся больше всего. Растягивались его коммуникации, росли потери в боях, от дезертирства, болезней и мародерства, отставали обозы. С каждым новым переходом все острее недоставало продовольствия и фуража. Между тем возможность использовать местные ресурсы сводилась к минимуму, почти к нулю сопротивлением русского народа. Более того, против Наполеона начала складываться новая, 6-я коалиция, в составе которой уже присоединились к России Англия, Швеция, Испания. В Смоленске Наполеон шесть дней размышлял, идти ли вперед или остановиться, и даже попытался вступить с Александром I в переговоры о мире. Предлагая заключить мир, он угрожал на случай отказа, что Москва непременно будет занята. Александр ничего не ответил. Уязвленный молчанием царя, Наполеон приказал выступать из Смоленска на Москву, в погоню за русскими армиями Может быть, таким образом он хотел подтолкнуть Александра I к согласию на мирные переговоры. Главное же, Наполеон устремился вперед, к Москве, с надеждой на то, что если русские сражались так отчаянно за Смоленск, то ради Москвы они обязательно пойдут на генеральное сражение и, таким образом, позволят ему кончить войну славной, как Аустерлиц или Фридланд, победой. Тем временем буквально день ото дня по всей России нарастал патриотический подъем. У разных сословий он проявлялся по-разному. Патриотизм большинства дворян увязал в корысти, ибо они сражались за крепостную Россию, за сохранение своих богатств и привилегий, за право самим держать в рабстве" собственный народ. Зато крестьянские массы поднимались на защиту отечества бескорыстно, движимые не сословными, а национальными интересами. При этом ненависть простого люда к нашествию Наполеона подогревалась религиозным суеверием, ибо Наполеон давно уже воспринимался как антихрист, который теперь привел орду нехристей истреблять русский народ и православную веру. Александр I (которого Барклай вежливо выпроводил из армии после Дриссы) был растерян и озадачен. Доверяя Барклаю, он понимал, что нужен главнокомандующий, облеченный доверием нации, и притом с русским именем. Дворянство обеих столиц в /42/ один голос называло первым кандидатом в главнокомандующие М.И. Кутузова. Александр после Аустерлица терпеть не мог этого "одноглазого старого сатира". Однако мнение класса, служившего ему опорой, царь должен был учитывать. Поэтому он доверил выбор кандидата на пост "главнокомандующего всеми русскими армиями" Чрезвычайному комитету из высших сановников империи. 5 августа комитет по докладу Аракчеева единогласно высказался за Кутузова. Бородинское побоище 26 августа 1812 г. - единственный в истории войн пример генерального сражения, исход которого и та и другая сторона сразу же объявили и доныне празднуют как свою победу, имея на то основания. Поэтому многие вопросы его истории, начиная с соотношения сил и кончая потерями, остаются спорными. Новый анализ старых данных показывает, что Наполеон имел при Бородине 133,8 тыс. человек и 587 орудий, Кутузов - 154,8 тыс. человек и 640 орудий. Правда, регулярных войск у Кутузова было лишь 115,3 тыс. человек плюс 11 тыс. казаков и 28,5 тыс. ополченцев, но зато у Наполеона вся гвардия (19 тыс. лучших, отборных солдат) простояла весь день битвы в резерве, тогда как русские резервы были израсходованы полностью. Ход сражения сложился в пользу Наполеона. Располагая меньшими силами, он создавал на всех пунктах атаки (Шевардинский редут, с. Бородино, батарея Раевского, Багратионовы флеши, д. Семеновская и Утица) численное превосходство, заставляя русских отражать атаки вдвое, а то и втрое превосходящих сил. К концу битвы Наполеон занял все русские позиции от Бородина справа до д. Утицы слева, включая опорную Курганную высоту в центре. Поскольку русская армия после Бородина оставила Москву, что и требовалось Наполеону, он счел Бородинскую битву выигранной тактически и стратегически. Однако разгромить русскую армию, обратить ее в бегство Наполеон, при всех своих надеждах и планах, не смог. Правда, и Кутузов не решил своей главной задачи - спасти Москву: после Бородина он вынужден был пожертвовать ею. Но сделал он это не по воле Наполеона, а по собственным соображениям, учитывая объективно сложившиеся обстоятельства; не потому, что был разбит и деморализован, а потому, что выстоял и уверовал в победоносный для России исход войны без риска нового сражения за Москву. Поэтому - не в тактическом и стратегическом, а в моральном и даже в политическом отношении (если учитывать последующий ход войны) - Бородино было победой русских. 2 сентября русские войска оставили Москву, а французы заняли ее, и в тот же день начался грандиозный московский пожар.Заняв Москву, французы обнаружили в ней огромные запасы товаров и продовольствия (помимо богатейших арсеналов оружия). Казалось, Наполеон завершил кампанию на пределе желаемого. Он знал, что падение Москвы эхом отзовется во всем мире как еще одна, может быть, самая главная его победа. Московский пожар сразу все изменил, поставив Наполеона из выигрышного положения в проигрышное. Вместо удобств и довольства в городе, который только что поразил французов своим великолепием, они оказались на пепелище. Теперь, в Московском Кремле, на высшей точке своего величия Наполеон понял, что ему грозит гибель и что спасти все достигнутое могут только мирные переговоры. Трижды из сожженной Москвы он "великодушно" предлагал Александру I мир. К миру в те дни толкали царя его мать, брат Константин и самые влиятельные сановники, включая Аракчеева и канцлера империи Н.П. Румянцева. Почти все царское окружение в панике требовало мира. Александр, однако, был непреклонен. Он выразил даже готовность отступить на Камчатку и стать "императором камчадалов", но не мириться с Наполеоном. Ни на одно из обращений Наполеона он не ответил.

9. Изгнание войск Наполеона из России. Народное ополчение и партизанское движение в Отечественной войне 1812 г.

Партизанское движение развернулось почти с самого начала французского вторжения. Крестьяне при появлении французов угоняли скот, жгли запасыы, нередко брались за оружие, защищая свое имущество. Постепенно стали формироваться партизанские отряды, укрывавшиеся в лесах. особенно усилилось крестьянское партизанское движение в период пребывания французской армии в Москве. Партизаны нападали на французские обозы и склады, атаковали французские разъезды и отряды фуражиров. Многие отряды были весьма многочисленны. Так, отряд Герасима Курина насчитывал 5 тыс. чел., отряд Ермолая Четвертакова - 3,5 тыс. человек. Среди других партизански командиров известны Федор Самусь, Семен Емельянов, Василиса Кожина. Наряду со стихийным крестьянским партизанским движением существовало и специально организованное армейское партизанское движение. Еще до Бородина начал операции в тылу французов отряд Дениса Давыдова. Первоначально состоявший из 80 гусар и 60 казаков, он вырос до нескольких сот человек за счет подкреплений и местных крестьян. Наряду с Давыдовым партизанскими отрядами руководили Сеславин, Фигнер, Кудашев, генерал Дорохов и др.Партизанская "малая война" серьезно влияла на исход большой войны: партизанами было убито и взято в плен 30 тыс. французами.

7 октября французская армия покинула Москву. Путь отступления был только один: Смоленская дорога. Но она была разорена. Поэтому Наполеон решил прежде всего прорваться в Калугу и Тулу, захватить там запасы продовольствия и оружия. Французская армия выступила из Москвы по Калужской дороге. Узнав о движении французов, Кутузов занял позицию на подступах к городу Малоярославцу. Сражение под Малоярославцем 12 октября отличалось исключительным упорством. город переходил из рук в руки 8 раз. В конце концов он остался за французами. Меньшими силами Наполеон сумел оттеснить русские войска. Но этот частный успех оказался бесполезен. Русские заняли новые позиции за Малоярославцем и были готовы продолжать бой. Наполеон не рискнул рисковать всей армией и отступил на Смоленскую дорогу. Сражение под Малоярослацем завершило переход инициативы в руки русской армии. Одновременно с войсками Кутузова перешли в наступление другие русские армии: Чичагова, находившаяся у Минска, и Витгенштейна, находившаяся на петербургском направлении. Эти части угрожали коммуникациям Наполеона. Наполеон рассчитывал остановить русские войска на рубеже Днепр - Западная Двина. Для этого французам необходимо было отойти к Смоленску без боя. Но реализовать этот план Наполеон не сумел. Уже под Вязьмой русские навязали французам бой, в котором те потеряли 6 тыс. человек убитыми и 2,5 тыс. пленными. Вслед за тем казаки нанесли серьезные удары по корпусам Нея и Богарнэ. Наполеон решил отступить из Смоленска. Промедление в Смоленске позволило русскому командованию настичь французскую армию у Красного. В этом сражении французские войска потеряли более 2 тыс. человек. После Красного у Наполеона было около 75 тыс. человек вместе с присоединившимися к нему корпусами Удино и Виктора. Но беспособны были лишь 40 тыс., а остальные превратились в неорганизованную оборванную толпу, просто бредущую вслед за армией. Французы бросили обоз, съели почти всех кавалерийских лошадей. При переправе через р. Березину 14-16 ноября французская армия потерпела окончательную катастрофу. Благодаря нерешительности Чичагова и Витгенштейна Наполеону удалось пробиться через город Борисов, занятый русскими войсками, и переправиться через Березину. Но французы понесли огромные потери. 29 тыс. человек погибли или попали в плен, 2 тыс. утонули в Березине. Вскоре Наполеон покинул армию и уехал во Францию формировать новые войска. 1 декабря остатки Великой армии переправились через Неман. Из всей Великой армии удалось спастись лишь 30 тыс. человек. Кутузов доносил Александру I: "Война окончилась за полным истреблением неприятеля".

10. Политические итоги антинаполеоновских войн. Священный Союз.

11. Внутренняя политика правительства Александра I в 1815–1825 гг. Военные поселения. А.А. Аракчеев. В 1815 — 1819 гг. продолжали разрабатываться планы либеральных преобразований, печать и просвещение пока еще не подвергались тем суровым гонениям, которые начались в последнее пятилетие царствования Александра I. 15 ноября 1815 г. Александр I подписал конституцию Царства Польского. Для того времени она была наиболее либеральным конституционным актом в Европе. При открытии первого заседания Сейма в Варшаве в марте 1818 г. Александр I произнес речь, в которой заявил, что учрежденные в Польше конституционные порядки он намеревается «распространить на все страны, моему попечению вверенные». Эта речь Александра произвела сильное впечатление на умы прогрессивных людей России, внушив им надежды на конституционные намерения царя. В 1818 г. Александр I поручил министру юстиции Н. Н. Новосильцеву подготовить Государственную Уставную грамоту для России, в которой были широко использованы принципы польской конституции 1815 г. Текст был готов к 1820 г. и одобрен царем. Был написан и высочайший манифест, долженствующий возвестить об обнародовании Уставной Государственной грамоты, но в связи с поворотом царя к реакции тексты этих актов были положены под сукно. В том же 1818 году несколько царских сановников получили секретные поручения царя разработать проекты отмены крепостного права. Один из таких проектов по поручению царя подготовил и А. А. Аракчеев. Летом 1818 г. состоялась встреча Александра I с представителями дворянства Полтавской и Черниговской губерний. Он призывал дворян проявить инициативу в освобождении крепостных крестьян, но встретил с их стороны упорное сопротивление. В эти же годы правительство Александра I проводит и ряд реакционных мер. В стране насаждались мистицизм и обскурантизм. Развернуло свою деятельность учрежденное в 1812 г. в России Библейское общество, которое было тесно связано с деятельностью Британского библейского общества и являлось по сути дела его филиалом. Во главе Библейского общества в России был поставлен обер-прокурор Святейшего Синода князь А. Н. Голицын. Библейскому обществу покровительствовал сам Александр I, который пожертвовал ему 25 тыс. руб., подарил дом в Петербурге и делал ежегодный взнос в 10 тыс. руб. В 1817 г. Министерство народного просвещения было преобразовано в Министерство духовных дел и народного просвещения, во главе которого был поставлен тот же А. Н. Голицын. Но деятельность его в 1824 г. была прекращена. Министерство духовных дел и народного просвещения было преобразовано в прежнее Министерство народного просвещения, Голицын уволен с постов министра и обер-прокурора Синода. Среди реакционных мер тех лет наиболее жестокой явилось учреждение военных поселений. Оно диктовалось необходимостью поисков новых форм комплектования армии и разрешения острых финансовых проблем. Решено было часть армии перевести на «самоокупаемость»: посадить солдат на землю, чтобы они наряду с несением военной службы занимались земледелием и тем содержали себя. Идея создания военных поселений была не нова. Она возниклаеще при Павле I, но к ее реализации приступили в 1810 г., поселив батальон солдат на земле в Могилевской губернии. Часть солдат превратили в семейных «хозяев», а у них разместили остальных холостых солдат, которые должны были помогать им в полевых работах. Опыт оказался неудачным. В 1816 г. военные поселения стали создаваться вновь, но уже на иных началах. На этот раз жители мест, предназначенных под военные поселения, не выселялись, а обращались в военных поселян и получали наименование «поселян-хозяев». К ним подселялись солдаты «действующих» (регулярных) частей пехоты и кавалерии — по два солдата на поселенное семейство. В военных поселениях учреждались школы, госпитали, ремесленные мастерские. Дети военных поселян с 7 лет зачислялись в кантонисты: сначала они учились в школе чтению, письму и счету, военному делу, а с 18 лет переводились в воинские части. Вся жизнь в военных поселениях была строго регламентирована: по команде военные поселяне должны были вставать, зажигать огонь, топить печь, выходить на работу. Особенно тяжелы были для военных поселян в первые годы обширные строительные и дорожные работы, поглощавшие массу труда и времени. Военные поселения превратились в худший вид крепостной неволи. К 1825 г. на положение военных поселян переведено 374 тыс. государственных крестьян и казаков. К ним была поселена 131 тыс. солдат регулярных войск. Окончательный поворот к реакции произошел после 1820 г. Он явился ответом на ряд внешних и внутренних событий, которые произвели на Александра I глубокое впечатление. В 1822 г. последовал рескрипт на имя управляющего Министерством внутренних дел В. П. Кочубея о запрещении тайных обществ и масонских лож и о взятии с военных и гражданских чинов подписки, что они не принадлежат и впредь не будут принадлежать к таковым организациям. В 1821 — 1823 гг. помимо секретной гражданской полиции вводится сеть тайной полиции в гвардии и в армии. Были особые агенты, следившие за действиями самой тайной полиции, а также друг за другом. Следили за всеми высшими государственными лицами, в том числе и за Аракчеевым (у которого, кстати, была и своя агентура). В 1821 — 1825 гг. наступление реакционного политического курса обозначилось по всем направлениям: отменялись указы, изданные в начале царствования Александра, несколько сдерживавшие произвол помещиков, вновь подтверждалось право помещиков ссылать своих крестьян в Сибирь «за предерзостные поступки», крестьянам запрещалось жаловаться на жестокость своих господ. Усилились гонения на просвещение и печать. Реакционный внутриполитический курс самодержавия в 1820 — 1825 гг. обычно связывают с личностью Аракчеева и называют аракчеевщиной. В самом деле, роль Аракчеева, всесильного временщика при Александре I, была в те годы исключительно велика. С 1822 г. Аракчеев на положении первого министра фактически являлся единственным докладчиком царю по всем вопросам, даже по ведомству Святейшего Синода. Все министры шли с докладами сначала к Аракчееву, а он уже делал общий доклад императору.

12. Первые тайные революционные общества в 1816–1825 гг. Конституционные проекты декабристов.

Первые попытки создания тайных политических организаций приходятся на время возвращения русской армии из заграничного похода - 1815-1816 гг. Нельзя сказать, что эти попытки были особенно удачны. Полковник Александр Муравьев, генерал Михаил Орлов и юнкер Борисов, не сговариваясь, пытались создать какую-то организацию, причем действовали в рамках существовавших тогда масонских лож. В 1816 году Муравьевы стали определяться - в тот момент, когда в их компанию вошел полковник Павел Иванович Пестель. Он, в отличие от Муравьевых, скорее идеалистов-мечтателей, был человек дела. В сущности, он и дал всем неясным помыслам конкретную форму. Он прекрасно понимал, что если создается политическая организация, то, во-первых, она должна основываться на определенных принципах и иметь жесткую структуру, а во-вторых, у нее должна быть программа действий, причем цели должны быть как близкие, так и отдаленные.

Пестель использовал фактически готовые формы. Он посчитал, что общество карбонариев - наиболее подходящее для пересадки его принципов на русскую почву, и организация была создана. В 1817 году ей было дано название «Союз спасения, или истинных и верных сынов отечества». Общество было организовано по следующему принципу: все его члены подразделялись на четыре группы. Верхняя (так называемые «бояре») были руководителями; их было очень немного. Затем следовали «мужи», которые вместе с «боярами» имели право знакомиться с уставом общества и знать его цели; далее следовал третий разряд - рядовые члены («братья»), которые не должны были ни о чем спрашивать, а обязаны только слепо повиноваться; четвертый разряд под названием «друзья» - люди, которых предназначали в члены общества, хотя их самих об этом и не спрашивали.

«Конститу́ция» Никиты Михайловича Муравьёва — проект программного документа Северного общества декабристов. Составлялась в 1822—1825 годах.

Государственное устройство

· Введение конституционной монархии с оговоркой о возможности введения республики. «Если бы императорская фамилия, — показал Муравьёв на следствии, — не приняла Конституции, то как крайнее средство я предполагал изгнание одной (фамилии) и предложение республиканского правления».

· Образование федерации из 13 держав и 2 областей:

· Державы привязывались к морям или крупным судоходным рекам. Состоять они должны были из 368 уездов или поветов, а те из волостей от 360 до 1500 жителей мужского пола в каждой. Столицей должен был стать Нижний Новгород — город, славный своим вкладом в борьбу с польской интервенцией в XVII веке.

· Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.

· Создание двухпалатного «Народного веча», избираемого на основе большого имущественного ценза и состоящего из «Верховной думы» (верхняя палата) и «Палаты представителей народных» (нижняя палата). Депутаты в обе палаты должны были избираться на 6 лет, и каждые два года треть депутатов переизбиралась. В верхнюю палату избирали по 3 депутата от органов управления каждой державы и по два от областей. В нижнюю — по одному депутату от 50 тыс. жителей мужского пола.

· В державах избирались «Державные веча», депутаты которых избирались на 4 года и четверть их ежегодно переизбиралась.

· Исполнительная власть принадлежала императору — «верховному чиновнику российского правительства», бывшему также Верховным главнокомандующим, назначавшим с согласия Верховной думы послов, консулов, судей верховных судебных палат и министров. Император получал большое жалованье — от 8 до 10 млн рублей серебром в год[1]. Император мог содержать свой двор, однако придворные в таком случае лишались избирательных прав, так как находились «в услужении».

Земельный вопрос

· Крепостное право планировалось отменить: «Крепостное состояние и рабство отменяются. Раб, прикоснувшийся земли Русской, становится свободным».

· Земельные владения помещиков полностью сохранялись. В собственность бывших крепостных крестьян планировалось передать только дома с огородами, а не пахотные земли: «Земли помещиков остаются за ними. Дома поселян с огородами оных признаются их собственностью со всеми земледельческими орудиями и скотом, им принадлежащим». Для сравнения: Павел I планировал наделить государственных крестьян землёй по норме 15 десятин на двор.

Права граждан

· Равенство всех граждан перед законом.

· Свобода слова, печати, вероисповеданий.

· Свобода собраний, занятий, передвижения.

Русская Правда или Павла Ивановича Пестеля — программный документ Южного общества декабристов

Основные положения «Русской Правды» были одобрены Южным обществом в 1823 году, а своё название документ получил в 1824 году. Работа над документом велась 4 года. Из запланированных 10 глав были написаны только 5.

Глава первая. О земельном пространстве.

Глава вторая. О племенах, Россию населяющих.

Глава третья. О сословиях, в России обитающих.

Глава четвёртая. О народе в политическом отношении.

Глава пятая. О народе в гражданском отношении.

Государственное устройство

· Пестель был горячим сторонником установления республики. Россия, в его представлении, после свержения старой власти должна была стать единым и неделимым государством.

· Всю страну планировалось разделить на 10 областей, состоящих из 5 округов (губерний). Округа, в свою очередь, делились на уезды (поветы), а те — наволосоти.

· Столицу планировалось перенести в Нижний Новгород, который предварительно надлежало переименовать: "Сам же Нижний Новгород назначается Столицею Российского Государства под названием Владимира."

· Сам же город Владимир так же предлагалось переименовать во избежание возможной путаницы: "Нынешний же город Владимир может быть назван Клязминым стоя на реке Клязме."

· Высшая законодательная власть принадлежала однопалатному Народному вече. В неё входили 500 человек.

· Исполнительная власть осуществлялась Державной думой в составе 5 человек, избиравшихся Народным вечем на 5 лет (каждый год по одному человеку). Председателем был тот человек, который заседал в Думе последний год. Думе подчинялись все министерства.

· Высшая контрольная («блюстительная») власть доставалась Верховному собору из 120 человек, куда пожизненно избирались самые уважаемые люди со всей страны.

· Распорядительную власть на местах получали областные, окружные, уездные и волосотные наместные собрания.

· Исполнительная власть на местах осуществлялась соответствующими наместными.

Земельный вопрос

«Русская правда» предполагала полную отмену крепостного права.

Вместе с тем решение вопроса о земле было компромиссным. Пестель определил, что половина пахотной земли должна выполнять социальную функцию предотвращения бедности, для чего она должна находиться в общинной собственности. А вторую половину земельного фонда планировалось оставить в собственности помещиков. Помещичья земля предназначалась для сдачи в аренду фермерам — «капиталистам земледельческого класса», которые должны были организовать на ней крупные товарные хозяйства с широким привлечением наёмного труда.

Права граждан

· Все проживающие в России племена и народы сливались в один русский народ.

· Все сословия сливались в одно гражданское сословие.

«Русской правдой» предусматривалось:

· Равенство всех граждан перед законом.

· Избирательное право для всего мужского населения, достигшего двадцатилетнего возраста.

· Свобода слова, печати, вероисповеданий.

· Свобода собраний, занятий, передвижения.

· Неприкосновенность личности и жилища.

· Введение нового суда, равного для всех.

Разделить все население России на три разряда:

· Племя Славянское, Коренной Народ Русский

В этот разряд входят все славянские народы без различия.

· Племена, к России присоединенные

· Иностранцы являлись третьим разрядом и делились на подданных и неподданных России по их собственному выбору. Неподданным запрещалось иметь недвижимое имущество и состоять на государственной службе.

13. Вооруженные выступления декабристов. Участники декабристского движения.

14. Николай I и его окружение. Укрепление административного аппарата.

Внутренняя политика правительства Николая 1. Роль Собственной Его Величества канцелярии в структуре государственного управления.

Были и другие серьезные трудности, мешавшие реформам. Окружение Николая I, его семья были настроены крайне консервативно, сильно влияли на его действия и политику вообще. Из военных Николай выдвигал на первые места фельдмаршалов И. И. Дибича и И. Ф. Паскевича. И не талант полководца выделял их, а личная преданность, которую так ценил император после ужаса декабрьского мятежа. Долгие годы министром иностранных дел был Карл Нессельроде. Его, как и Дибича с Паскевичем, отличала услужливость: он был готов вести ту политическую линию, какая угодна императору. А тому была угодна только одна линия – жестокое подавление либерализма и революционного движения в Европе, вплоть до интервенции, что и было продемонстрировано в восставшей против австрийцев Венгрии в 1848 году. Внутренний режим поддерживался силами полиции и жандармерии. Самым близким для Николая человеком стал граф А. Х. Бенкендорф, а потом сменивший его на посту шефа жандармов граф А. Ф. Орлов. Идеологом царствования был министр народного просвещения граф С. С. Уваров, автор идеологической концепции «Православие – Самодержавие – Народность».

Несомненно, в администрации Николая были и люди яркие, талантливые. Таковы М. М. Сперанский и Е. Ф. Канкрин. Сперанский в николаевскую эпоху был занят важнейшим делом по упорядочению законодательства. Он собрал все изданные с 1649 года законы, расположил их в хронологической последовательности в 47 томах Полного собрания законов Российской империи. Канкрин был министром финансов почти 21 год. Опытный финансист и экономист. Не менее яркой фигурой был и П. Д. Киселев, который в 1837 году стал министром государственных имуществ, то есть ведал государственными (казенными) крестьянами. Киселев пытался улучшить положение этой значительной части населения, страдавшей от произвола чиновников, от налогов и неурожаев.

Николай I, принципиально отказавшийся от каких бы то ни было коренных перемен в системе управления, пытался «усовершенствовать» ее путем еще большей бюрократизации. Особое значение приобрела Собственная Его Императорского Величества Канцелярия: II отделение ее под непосредственным надзором Николая занималось кодификацией законов, III — политическим сыском, V — государственными крестьянами и т.д. Такая система «чрезвычайного управления» не устраняла недостатки громадной бюрократической машины, а еще больше усугубляла их. Огромное значение Николай I придавал борьбе с революционным движением. С этой целью министром просвещения Уваровым была разработана т.н. теория официальной народности, суть которой четко выражалась формулой «православие, самодержавие, народность». Эта теория стала официальной идеологией, с позиций которой действовала бюрократия, цензура, III отделение.

В то же время Николай I вынужден был искать путь к смягчению крепостного права, которое все в большей степени противоречило государственным интересам, сковывая развитие экономики. По указу об обязанных крестьянах (1842) помещик мог предоставить крепостным личную свободу, оставив землю в своей собственности. Однако часть этой земли он должен был передать освобожденным крестьянам в пользование на условиях отбывания ими определенных повинностей.

В 1847г. была проведена инвентарная реформа — единственное преобразование, имевшее обязательный характер для поместного дворянства. При составлении «инвентарей» — описей помещичьих имений — устанавливались нормы барщины и оброка, которые владелец поместья не имел права нарушать. «Инвентари» серьезно ограничивали эксплуатацию крепостных крестьян. Однако реформа эта охватила только Киевское генерал-губернаторство (несколько губерний). Отметим и реформу второй половины 1830-х гг., касавшуюся государственных крестьян. Было организовано частичное переселение крестьян из густонаселенных районов, увеличены земельные наделы, уменьшены подати, создана сеть медицинских и учебных учреждений в деревнях и селах. Свою задачу правительство видело не только в том, чтобы упорядочить государственное хозяйство; оно стремилось ещеи «подать благой пример» поместному дворянству.

В своих попытках смягчить крепостное право самодержавие следовало одному условию: нельзя ущемлять интересы помещиков, нельзя навязывать им свою волю. Тем самым власть заведомо обрекала себя на неудачу. Требовался серьезный толчок, чтобы заставить ее выйти из этого порочного круга.

15. Крестьянский вопрос в политике Николая I . Реформы в государственной деревне. Финансовая реформа.

Показания декабристов, данные во время следствия, открыли перед Николаем широкую панораму российской жизни со всеми ее неустройствами. Он приказал составить свод из этих показаний, держал его в своем кабинете и часто к нему обращался. Многое из того, о чем говорили декабристы, ему приходилось признать справедливым.

Вскоре после воцарения Николай удалил Аракчеева. Это, однако, не означало конец аракчеевщины. Многие люди, выдвинутые Аракчеевым, оставались при должностях и пользовались доверием Николая. Аракчеевские традиции были сильны до конца его царствования.

Тем не менее в первые годы правления в числе ближайших сподвижников Николая оказался ряд крупных государственных деятелей. Это прежде всего М.М. Сперанский, П.Д. Киселев и Е.Ф. Канкрин. С ними связаны главные достижения николаевского царствования.

Оставив мечты о конституции, Сперанский теперь стремился к наведению порядка в управлении, не выходя за рамки самодержавного строя. Он считал, что эту задачу невозможно решить без четко составленных законов. Со времени Соборного уложения 1649 г . накопились тысячи манифестов, указов и «положений», которые друг друга дополняли, отменяли, противоречили один другому. Отсутствие свода действующих законов затрудняло деятельность правительства, создавало почву для злоупотреблений чиновников.

По распоряжению Николая работы по составлению Свода законов были поручены группе специалистов под руководством Сперанского. Прежде всего были выявлены в архивах и расположены по хронологии все законы, принятые после 1649 г . Они были опубликованы в 51 томе «Полного собрания законов Российской империи».

Затем началась более сложная часть работы: были отобраны, расположены по определенной схеме и отредактированы все действующие законы. Иногда действующих законов не хватало для заполнения схемы, и Сперанскому с помощниками приходилось «дописывать» закон, на основании норм зарубежного права. К концу 1832 г . закончилась подготовка всех 15 томов «Свода законов Российской империи». «Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный, — гласила статья 1 «Свода законов». — Повиноваться верховной его власти не токмо за страх, но и за совесть Сам БОГ повелевает».

19 января 1833 г . «Свод законов» был одобрен Государственным советом. Николай I, присутствовавший на заседании, снял с себя орден Андрея Первозванного и возложил его на Сперанского. Таков был путь этого крупнейшего государственного деятеля. Начинал он с конституционных проектов, которые теперь пылились в архивах. Закончил — составлением «Свода законов» самодержавного государства.

В первые годы своего царствования Николай I не придавал большого значения крестьянскому вопросу. Постепенно, однако, царь и его ближайшее окружение приходили к мысли, что крепостное право таит в себе опасность новой пугачевщины, что оно задерживает развитие производительных сил страны и ставит ее в невыгодное положение перед другими странами — в том числе и в военном отношении.

Разрешение крестьянского вопроса предполагалось вести постепенно и осторожно, рядом частичных реформ. Первым Шагом в этом направлении должна была стать реформа управления государственной деревней. В 1837 г . было создано Министерство государственных имуществ, которое возглавил П.Д. Киселев. Это был боевой генерал и деятельный администратор с широким кругозором. В свое время он подавал Александру I записку о постепенной отмене крепостного права. В 1837—1841 гг. Киселев добился проведения ряда мер, в результате которых удалось

упорядочить управление государственными крестьянами. В их деревнях стали открываться школы, больницы, ветеринарные пункты. Малоземельные сельские общества переселялись в другие губернии на свободные земли.

Особое внимание киселевское министерство уделяло поднятию агротехнического уровня крестьянского земледелия. Широко внедрялась посадка картофеля. Местные чиновники принудительно выделяли из крестьянского надела лучшие земли, заставляли крестьян сообща сажать там картофель, а урожай изымали и распределяли по своему усмотрению, иногда даже увозили в другие места. Это называлось «общественной запашкой», призванной страховать население на случай неурожая. Крестьяне же увидели в этом попытку внедрить казенную барщину. По государственным деревням в 1840— 1844 гг. прокатилась волна «картофельных бунтов».

Помещики тоже были недовольны реформой Киселева. Они опасались, что попытки улучшить быт государственных крестьян усилят тяготение их крепостных к переходу в казенное ведомство. Еще большее недовольство помещиков вызывали дальнейшие планы Киселева. Он намеревался провести личное освобождение крестьян от крепостной зависимости, выделить им небольшие земельные наделы я точно определить размер барщины и оброка.

Недовольство помещиков и «картофельные бунты» вызвали в правительстве опасение, что с началом отмены крепостного права придут в движение все классы и сословия огромной страны. Именно роста общественного движения больше всего боялся Николай I. В 1842 г . на заседании Государственного совета он сказал: «Нет сомнения, что крепостное право, в нынешнем его положении у нас, есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему теперь было бы делом еще более гибельным».

Реформа управления государственной деревней оказалась единственным значительным мероприятием в крестьянском вопросе за все 30-летнее царствование Николая I.

В 1825 г . внешний долг России достигал 102 млн. руб. серебром. Страна была наводнена бумажными ассигнациями, которые печатало правительство, пытаясь покрыть военные расходы и платежи по внешнему долгу. Стоимость бумажных денег неуклонно падала.

Незадолго до своей кончины Александр I назначил на пост министра финансов известного ученого-экономиста Егора Францевича Канкрина. Убежденный консерватор, Канкрин не ставил вопрос о глубоких социально-экономических реформах. Но он трезво оценивал возможности экономики крепостной России и считал, что правительство должно исходить именно из этих возможностей. Канкрин стремился ограничить государственные расходы, осторожно пользовался кредитом и придерживался системы протекционизма, облагая высокими пошлинами ввозимые в Россию товары. Это приносило доход государственной казне и защищало от конкуренции неокрепшую русскую промышленность.

Главной своей задачей Канкрнн считал упорядочение денежного обращения. В 1839 г . его основой стал серебряный рубль. Затем были выпущены кредитные билеты, которые можно было свободно обменивать на серебро. Канкрин следил, чтобы количество находившихся в обращении кредитных билетов в определенной пропорции соответствовало государственному запасу серебра (примерно шесть к одному).

Денежная реформа Канкрина (1839—1843) оказала благоприятное влияние на экономику России, способствовала росту торговли и промышленности. Кодификация законов, реформа управления государственными крестьянами и денежная реформа — таковы основные достижения николаевского царствования. С их помощью Николаю I к концу 30-х годов удалось укрепить свою Империю.

16. Усиление консервативно-охранительных тенденций в просвещении и печати. «Бутурлинский комитет». С.С. Уваров и теория «официальной народности».

На рубеже 30 — 40-х годов происходит заметное оживление идейной жизни русского общества. К этому времени уже четко обозначились такие течения и направления русской общественно-политической мысли, как охранительное, либерально-оппозиционное, и положено начало формированию революционно-демократического течения.

Идейным выражением охранительного направления была так называемая теория «официальной народности». Принципы ее были кратко сформулированы в 1832 г. С. С. Уваровым с 1833 г. — министр народного просвещения — «православие, самодержавие, народность». Однако основные положения ее были изложены еще раньше, в 1811 г., Н. М. Карамзиным в его «Записке о древней и новой России». Этими идеями проникнуты коронационный манифест Николая I от 22 августа 1826 г. и последующие официальные акты, обосновывавшие необходимость для России самодержавной формы правления и незыблемость репостнических порядков. Уваров добавил лишь понятие «народность».

Надо сказать, что за «народность» выступали все направления русской общественной мысли — от реакционной до революционной, вкладывая в это понятие совершенно различное содержание. Революционное рассматривало «народность» в плане демократизации национальной культуры и просвещения народных масс в духе передовых идей, видело в народных массах социальную опору революционных преобразований. Охранительное направление в условиях роста национального самосознания русского народа тоже апеллировало к «народности»; оно стремилось представить самодержавно-крепостнический строй якобы соответствующим «народному духу». «Народность» трактовалась как приверженность народных масс к «исконно русским началам» — самодержавию и православию. «Официальная народность» являлась формой казенного национализма. Она спекулировала на темноте, забитости, религиозности и наивном монархизме широких масс, в первую очередь крестьянства, стремилась укрепить их в его сознании. Вместе с тем «официальная народность» рассматривалась самим ее автором С. С. Уваровым как «последний якорь спасения», «умственная плотина» против проникновения с Запада и распространения в России «разрушительных» идей.

Социальная задача «официальной народности» заключалась в том, чтобы доказать «исконность» и «законность» крепостничества и монархического правления. Крепостное право объявлялось «нормальным» и «естественным» социальным состоянием, одним из важнейших устоев России, «древом, осеняющим церковь и престол». Самодержавие и крепостничество назывались «священными и неприкосновенными». Патриархальная, «спокойная», без социальных потрясений Россия противопоставлялась «мятежному» Западу. В этом духе предписывалось писать литературные и исторические произведения, этими принципами должно было быть пронизано и все воспитание.

Главным «вдохновителем» и «дирижером» теории «официальной народности», несомненно, был сам Николай I, а министр народного просвещения, реакционные профессора и журналисты выступали в роли усердных ее проводников. Основными «толкователями» теории «официальной народности» являлись профессора Московского университета — филолог С. П. Шевырев и историк М. П. Погодин, журналисты Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин. Так, Шевырев в своей статье «История русской словесности, преимущественно древней» (1841) высшим идеалом считал смирение и принижение личности. По его утверждению, «тремя коренными чувствами крепка наша Русь и верно ее будущее»: это «древнее чувство религиозности»; «чувство ее государственного единства» и «осознание нашей народности» как «мощной преграды» всем «искушениям», которые идут с Запада. Погодин доказывал «благодетельность» крепостничества, отсутствие в России сословной вражды и, следовательно, отсутствие условий для социальных потрясений. По его представлению, история России хотя и не имела такого разнообразия крупных событий и блеска, как западная, но она была «богата мудрыми государями», «славными подвигами», «высокими добродетелями». Погодин доказывал исконность в России самодержавия, начиная с Рюрика. По его мнению, Россия, приняв христианство от Византии, установила благодаря этому «истинное просвещение». С Петра Великого Россия должна была многое заимствовать от Запада, но, к сожалению, заимствовала не только полезное, но и «заблуждения». Теперь «пора возвратить ее к истинным началам народности». С установлением этих начал «русская жизнь наконец устроится на истинной стезе преуспеяния, и Россия будет усваивать плоды цивилизации без ее заблуждений».

Теоретики «официальной народности» доказывали, что в России господствует наилучший порядок вещей, согласный с требованиями религии и «политической мудрости». Крепостное право хотя и нуждается в улучшении, но сохраняет много патриархального (т. е. положительного), и хороший помещик лучше охраняет интересы крестьян, чем они смогли бы сделать это сами, а положение русского крестьянина лучше положения западноевропейского рабочего.

Кризис этой теории наступил под влиянием военных неудач в годы Крымской войны, когда несостоятельность николаевской политической системы стала ясна даже ее приверженцам (например, М. П. Погодину, который выступил с критикой этой системы в своих «Историко-политических письмах», адресованных Николаю I, а затем Александру II). Однако рецидивы «официальной народности», попытки взять ее на вооружение, подчеркнуть «единение царя с народом», предпринимались и позднее — в периоды усиления политической реакции при Александре III и Николае II.

В конечном счете «официальной народности» не удалось поработить людей духовно, несмотря на мощную поддержку со стороны правительства. Вопреки ей и всей мощи репрессивного аппарата, цензурных гонений шла огромная умственная работа, рождались новые идеи, разные по своему характеру, как, например, идеи славянофильства и западничества, которых тем не менее объединяло неприятие николаевской политической системы.

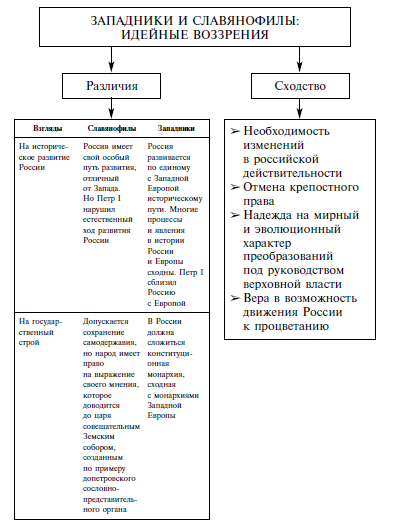

17. Славянофилы и западники – наиболее значительные течения русской общественной мысли 1840–1850-х гг. Начало распространения идей утопического социализма.

18. Народное образование и наука в России в первой половине XIX в. Известные ученые этого времени. Русская журналистика и литература первой половины XIX в. П.Я. Чаадаев.

Начало XIX в. — время культурного и духовного подъема России, которому способствовала политика «просвещенного абсолютизма», проводимая Александром I. При Александре открылись новые университеты — Казанский, Харьковский, Виленский, Дерптский и Петербургский, Лесной институт, Царскосельский лицей. В 1815 г. армянская семья Лазаревых основала в Москве Институт восточных языков. При Николае I, покровительствовавшем инженерно-техническому и военному образованию, открылись Петербургский технологический университет, Московское техническое училище, Академия Генерального штаба, Инженерная и Артиллерийская академии. Число средних учебных заведений — гимназий — за 30 лет (с 1824 г.) увеличилось почти вдвое, продолжала развиваться система женского образования, основы которой были заложены при Екатерине И. Развитие начального народного образования шло медленно. Церковь, некоторые помещики, отдельные ведомства открывали школы для детей из народа, но общей системы не было.

В первой половине XIX в. русская наука достигла больших успехов. Н. И. Лобачевский создал неевклидову геометрическую систему; Н. Н. Зинин синтезировал анилин (это был один из крупных успехов в органической химии); В. В. Петров показал возможность использования электрической дуги и электрического разряда для освещения; Б. С. Якоби открыл метод гальванопластики; П. П. Аносов раскрыл секрет древнего булата и заложил основы науки о качественных сталях. В Пулковской обсерватории — предмет восторгов зарубежных астрономов — трудился В. Я. Струве, обнаруживший концентрацию звезд в Млечном Пути; Н. И. Пирогов впервые стал оперировать под эфирным наркозом; Н. М. Карамзин написал 12-томную «Историю Государства Российского»...

Становление России как морской державы выдвигало новые задачи перед отечественными географами. В 1803—1806 гг. адмирал И. Ф. Крузенштерн возглавил первую русскую кругосветную экспедицию из Кронштадта до Камчатки и Аляски, в которой изучались острова Тихого океана, Китай, Япония, Сахалин и Камчатка; были составлены подробные карты исследованных мест. В 1811 г. русские моряки во главе с капитаном В. М. Головниным обследовали Курильские острова. Г. И. Невельской открыл устье Амура и пролив между Сахалином и материком. В 1819—1821 гг. русская экспедиция — ее возглавлял адмирал Ф. Ф. Беллинсгаузен — открыла Антарктиду. Ученик Головнина, Ф. П. Литке, исследовавший Северный Ледовитый океан, берега Камчатки и Южной Америки, основал Русское географическое общество. Экспедиции путешественников имели большое значение не только для географической науки; они открывали другие страны, изучали жизнь других народов.

При Александр I наступило некоторое оживление общественной жизни. Молодой царь Александр I высказывал либеральные идеи, а политический произвол предыдущего царствования, деспотизм Павла I заставляли говорить самых высокопоставленных дворян о необходимости твердых законов и даже конституции. В этих условиях несколько смягчается положение прессы и литературы. Количество журналов и альманахов увеличивается. Оппозиционные и либеральные настроения действительно передовой немногочисленной дворянской интеллигенции нашли известное выражение в организации ряда дружеских литературных обществ, в издании ими периодических и непериодических печатных органов («Вольное общество любителей словесности, наук и художеств» и др.). Тем не менее вся журналистика по-прежнему фактически делилась на два направления: консервативно-монархическое и либерально-просветительское, демократическое.