Диплом о присвоении Карлу Марксу степени доктора философии, выданный Иенским университетом 15 апреля 1841 г.

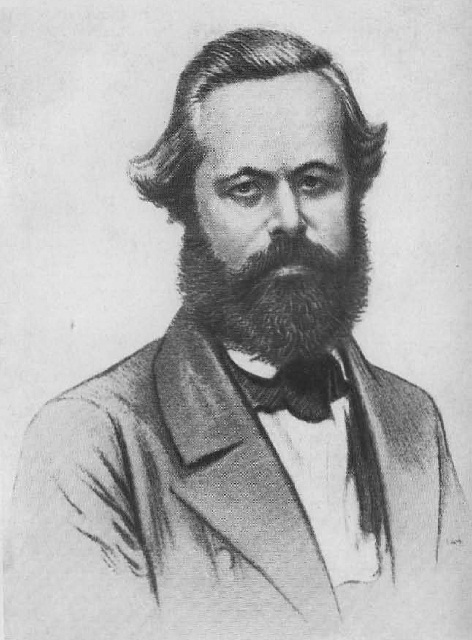

Фридрих Энгельс, 1839 год. Рисунок неизвестного художника.

Дом в Бармене (Германия), в котором 28 ноября 1820 гола родился Фридрих Энгельс.

Хлопает входная дверь в доме Генриха Маркса. Это Софи возвращается с почты. Сбросив отсыревшие под теплым осенним дождем пелерину и капор, она врывается в комнату, держа перед собой толстый конверт, долгожданный серый конверт с берлинским штемпелем, с адресом, выведенным знакомым мелким почерком.

– Письмо от Карла, и какое письмо – целый том!

Софи посылает сестренку на Римскую улицу за Женни.

Женни приходит раньше, чем успели накрыть стол к ужину. Матовые щеки ее розовеют. Склонившись над свечой, начинает она чтение доверенного ей письма с приписки.

– Он просит разрешения приехать в Трир, – шепчет она нерешительно.

Но Генрих Маркс угрюм.

– Вот, – говорит он в тревожном раздумье, – вот письмо, отражающее все недостатки моего сына. Бессвязное, бурное творчество, бессмысленное перебегание от одной науки к другой, бесконечные размышления при коптящей лампе, созидание и разрушение. Растрата дарования, бессонные ночи, родящие чудовищ. Он идет по стопам новых демонов. Он плутает, он отрывается от жизни, не заботится о будущем, о своей карьере.

Приступ кашля мешает старику говорить. Женни подает ему чашку с водой.

– Я не могу больше состязаться с Карлом в искусстве абстрактных рассуждений, он тут силен, как молодой бог, но в науке простой жизни мальчик беспомощен, и его будущее – значит, и ваше – теперь не кажется мне безоблачным…

Но Женни больше не слушала жалоб старика. Жадно впитывала она в себя строку за строкой, страничку за страничкой письмо жениха. Лицо ее постепенно успокаивалось, бледнело, и в опущенных глазах мелькали удовлетворение, восхищение и радость.

– Это исповедь большого ума и большого человеческого сердца. Я горжусь Карлом, – сказала она твердо.

Карл приближался к Триру подавленный, печальный. Не с этим тягостным чувством предполагал он навестить город, оставленный более полутора лет тому назад, город, где жили и ждали его Женни и отец, два наиболее любимых им на земле существа.

Какая тревога в каждой строке короткой записки матери! Всегда многословная, Генриетта Маркс на этот раз вовсе изменила своим правилам. Добрый отец уже более двух месяцев не покидает постели. Кашель уменьшился, но какой-то иной недуг сводит его в могилу.

На почтовой станции не встретит сына, суетясь от радости и волнения, Генрих Маркс, в первую ночь после долгой разлуки не услышит Карл шороха бархатных домашних туфель отца, в шлафроке и сбившемся на затылок колпаке пробирающегося в его комнату, чтоб говорить до пробуждения петухов «по душам» обо всем самом важном для обоих.

Эти задушевные ночные беседы – лучшие в отроческой жизни Карла.

Но Генрих Маркс не встает более. Он устрашающе изнурен. Глаза его потускнели.

Женни сидит в уголке дивана. Радость при виде входящего юноши, смешанная с беспокойством и состраданием, вызывает слезы на ее огромных карих глазах.

Карл бросается к невесте, прижимается губами, лбом, щекой к ее рукам, но голос отца, еле слышимый и прозвучавший как бы издалека, прерывает долгожданное свидание.

В комнате полутемно и душно. Карлу в этом сумраке, пропахшем лекарствами, испарениями тела, непроветриваемыми перинами, становится не по себе. Он опускается на колени у подушек отца и, с трудом удерживая крик испуга при виде его лица, начинает что-то поспешно рассказывать о дорожных впечатлениях и Берлине.

10 мая 1838 года тихо умирает Генрих Маркс.

После похорон отца Карл старался поменьше бывать дома.

В доме Вестфаленов Карл нашел отныне то, что навсегда потерял со смертью отца. Он ближе сошелся с отцом Женни Людвигом Вестфаленом и проводил в доме невесты большую часть времени. Вскоре, однако, Карлу пришлось возвратиться в Берлин, чтобы продолжать занятия в университете.

День отъезда приближался. Надвигалась новая длительная разлука с Женни.

Прошел год. 5 мая Карл проснулся особенно поздно. Он до рассвета по обыкновению читал, потом возился с конспектами и лег в постель, когда по улице, громыхая, прокатила тележка молочницы, запряженная неповоротливым козлом. Карл не сразу вспомнил, что это день его рождения, хотя еще накануне получил несколько поздравительных писем из Трира.

Двадцать один год. Совершеннолетие. А еще ничего не сделано, не взят ни один рубеж.

На столе подле чернильницы стоял в бархатной рамке слегка пожелтелый дагерротипный портрет покойного Генриха Маркса. Тонко очерченное лицо, окаймленное непослушными волосами. Отец был красивее сына. Тонкий нос, правильный овал и небольшой приятный рот. Карл не унаследовал этих черт лица. Но глаза, лоб были те же у обоих.

Портрета Женни в комнате не было. Она упорно отказывала Карлу в этом подарке. Ничто не должно было, по ее мнению, преднамеренно возвращать мысль жениха к ней.

Совершеннолетие… Но Марксу не хочется подводить итоги. Он живет, как сам того хочет. Он ничего не боится в жизни и ни о чем не сожалеет. Жизнь превосходна, полна увлекательных задач и целей.

После смерти отца Карл почти все свое время посвящал изучению философии. Он редко бывал в университете, центром его духовной деятельности стал докторский клуб. Карл был почти на 10 лет моложе других членов клуба, но ярко выраженная индивидуальность сделала его вскоре одним из идейных руководителей младогегельянцев.

40-е годы отличались быстрым хозяйственным и общественным развитием, ростом промышленности, возникновением рабочего класса, укреплением сил буржуазии. Кроме того, происходил значительный прогресс естественнонаучных знаний. Германия шла навстречу буржуазной революции. Борьба против феодального мира обострилась, а так как христианство было духовным оплотом феодализма, то эта борьба проявлялась прежде всего в наступлении на религию.

Экономический подъем вызвал к жизни критику реакционной политической системы Гегеля, согласно которой прусское государство и христианская религия представляли собой… воплощение абсолютного духа, абсолютной идеи, или, иначе говоря, прусское государство, по Гегелю, и было царством божиим.

В то же время в противоположность этой реакционной политической системе диалектический метод Гегеля был прогрессивным революционным началом, так как рассматривал все в безграничном непрерывном движении и развитии.

Это противоречие между прогрессивной диалектикой и реакционной политической системой привело к расколу последователей Гегеля на старогегельянцев и младогегельянцев.

Если ко времени, когда Карл начал учиться в Берлинском университете, гегелевская философия представлялась сторонникам великого философа прочно слаженной системой, то к концу 30-х годов раскол его школы становился все более и более заметным.

Гегель считал, что религия, бог есть сама вечная истина: философия – это религия и религия – философия.

Давид Штраус своей сразу ставшей знаменитой книгой «Жизнь Иисуса» нанес удар по гегелевской реакционной системе веры, которая ставила знак равенства между религией и философией. Он доказывал, что библейские и евангельские рассказы есть мифы древних евреев.

Полемика вокруг книги Штрауса привела к объединению сил младогегельянцев. Критикуя реакционную политическую систему Гегеля, они в то же время ставили себе целью развить его идею непрерывного усовершенствования.

Человеческую деятельность Гегель понимал только как мышление. Младогегельянцы противопоставили этому практику, философию действия и критику. Они считали, что достаточно вскрыть неразумное в государстве и обществе, чтобы немедленно короли, правительства, церковь, стремясь к разумному устройству государства, принялись тотчас же все исправлять. Философия действия и критики стала политическим оружием младогегельянцев.

Людвиг Фейербах в 1839 году выступил с критикой гегелевской философии, рассматривая в качестве мирового принципа уже не дух, а природу. Не мышление является первичным элементом, а бытие, чувственная живая материя, конкретная действительность обусловливают наше мышление. Эта материалистическая философия Фейербаха помогла младогегельянцам полностью освободиться от системы Гегеля и наряду с критической философией оказала значительное влияние на формирование мировоззрения молодого Маркса.

До Фейербаха все последователи Гегеля, естественно, были идеалистами, считали бога всемирной идеей, всеобщим началом, способным творить материю, создавшим всю вселенную и человека. Божественное происхождение королевской власти считалось неоспоримой истиной. Младогегельянцы верили, что прусское государство есть лучшая форма организации общества, и были убеждены в том, что мышление, идеи способны привести к либеральным изменениям в государстве.

Так было до вступления на престол короля Фридриха IV в июне 1840 года. От него младогегельянцы с нетерпением ждали всяких реформ и разумных преобразований, которые он должен был предпринять, как они надеялись, под воздействием их критики и их идей. Шли недели и месяцы. В Берлине, как и по всей немецкой земле, ждали конституции. Новый правитель молчал и принимал петиции с ничего не говорящей вельможной улыбкой.

Но вот, наконец, в речи к дворянам он ответил доверчивым и терпеливым либералам:

– Я твердо помню, что перед всевышним господом ответствен за каждый день и каждый час своего правления. И кто требует от меня гарантий на будущее, тому я адресую эти слова. Господь дал мне корону. Лучшей гарантии ни я и никакой другой человек дать не могут.

Дворяне и буржуа поклялись в верности и, взирая на короля, пятясь, покинули тронный зал. Так под лучами монарших слов растаяла их давнишняя мечта – конституция с королевского соизволения.

Речь монарха Карл прочел в погребке Гиппеля между двумя кружками черного пива. Никакой иллюзии он не утратил, так как иных королевских слов и не ожидал.

Карусель истории двигалась по заранее обведенному кругу. Короли, впрочем, не казались Марксу решающей силой реакции либо прогресса.

С осени Бруно Бауэр находился в Бонне, куда нетерпеливо звал и Карла. Но Маркс оттягивал приезд. Причиной задержки была выпускная университетская диссертация, работа над которой, однако, уже близилась к концу.

Впереди все отчетливее вырисовывалась университетская кафедра. Он стоял на ней в пыльном почтенном парике, в темной тоге, которой предстояло выгореть от времени.

Еще при жизни отца Маркс решил посвятить себя ученой карьере. Он мечтал взорвать реакционные системы философии и права новой истиной, гораздо более дерзкой, чем откровения Бауэра.

Но старый либеральный вельможа Альтенштейн, министр просвещения, умер. Бруно, а с ним и все юные дерзатели науки потеряли своего покровителя. Письма из Бонна становились все раздраженнее. Бауэра травили, и новый министр ничем не хотел помочь ученому. Боннские богословы только того и ждали, чтобы с позором изгнать антихриста из своей среды. Маркс на примере друга смог увидеть истинное положение. Независимости прусского профессора в области научных исследований не существовало.

Но Бауэр не хотел сдаваться. Он знал, каким мужественным бойцом со всякой пошлостью являлся Карл. Он знал, какое острое оружие – его разум.

«Приезжай, приезжай скорее, разделайся с несчастным экзаменом», – умолял Бауэр.

Невеселые откровения. Читая письма из Бонна, Маркс невольно вспоминал Пугге, сытую дрему Шлегеля, томление преследуемого властями Велькера, пошлость студенческих дней.

«Назначенные мною лекции – критика евангелия – уже вызвали у местных профессоров священный ужас; особенно скандальной они считают критику, – сообщал Бруно. – Многие студенты высказывались в том смысле, что в качестве будущих духовных лиц они не могут посещать моих лекций, так как я гегельянец… Но я ударю в критический набат так, что от одного страха им придется прибежать.

Тебя еще здесь нет, но я должен написать тебе заранее, чтоб больше потом к этому не возвращаться: по приезде сюда ты не должен говорить ни с кем ни о чем ином, кроме погоды и т.п., до нашей с тобой беседы.

Я придерживаюсь следующего принципа: высказываться вполне только на кафедре!.. Кроме того, конечно: да здравствует перо! Но только не рассуждать с этими людьми о более серьезных вопросах: они их не понимают!..

Здесь мне стало также ясно и то, что я в Берлине не хотел еще окончательно признать или в чем признался себе лишь в результате борьбы, – именно сколько всего должно пасть. Катастрофа будет ужасна и должна принять большие размеры. Я готов почти утверждать, что она будет больше и сильнее той, с которой в мир вступило христианство…

Когда ты приедешь в Бонн, это гнездо привлечет, может быть, всеобщее внимание. Приезжай, торопись!»

Покончить с Берлинским университетом, разделаться с последними экзаменами восьмого семестра уговаривал Бруно Маркса.

Настаивать, однако, было нечего. Карл и сам хотел поскорее снять студенческий мундир и получить докторскую степень. Он готовил диссертацию, рассчитывая защитить ее в Иене, а не в прусском университете, на который быстро спускались сумерки реакции. Он хотел добиться права читать лекции вначале лишь в качестве приват-доцента.

Но не в правилах юноши было, взявшись за какое- нибудь научное дело, выполнить его кое-как. Велики, неиссякаемы были его потребности в знании, зорким глазом наградила его природа.

В свои 22 года он не боялся никаких препятствий и никогда не отступал.

Наука, предмет, заинтересовавшие Маркса, поглощали все его внимание. Он, как великие астрономы, углубившиеся в изучение небесного свода, в погоне за одной звездой открывал тысячи мелких светил.

Но это внезапное обилие открытий убеждало его не в том, что он все постиг, а в том, что он нашел одну из бесконечно малых величин всей истины. Работоспособность Маркса возрастала с каждым годом его жизни, и вместе с ней росли его любознательность, желание все охватить и понять. Для своей диссертации он избрал тему о различиях между на- тур-философией Демокрита и Эпикура. Он предполагал, начав с этого, разработать впоследствии весь цикл философии стоиков, эпикурейцев и скептиков. Античный мир с первых дней работы Маркса в Берлинском университете заинтересовал его. Маркс поклонялся Эсхилу и превозносил вольнодумца Эпикура.

Кеппен, который, как и Рутенберг, со времени отъезда Бауэра по-прежнему почти ежевечерне распивал бутылочку рейнвейна в обществе дорогого Карла, был немало удивлен, найдя однажды на столе приятеля несколько итальянских грамматик.

– Ты ненасытен, как акула. Зная столько древних и новых языков, можно было бы сделать передышку. Право, трудно понять, сколько вмещает одна человеческая голова.

– Без знания языков трудно знание вообще, – ответил Маркс. – Без знания языков я не могу уловить подлинный дух культуры, дыхание нации, историю народа. Зная латынь, я решил узнать эволюцию античного языка, умирание его и рождение нового. Язык Данте, Петрарки не менее великолепен, чем язык Цицерона, Брута и братьев Гракхов. И разве Дидро, Руссо, Бальзак не кастрированы в немецком переводе? Немецкая грамматика Гримма, право, не менее занимательна, чем книги Кювье о мамонтах и ихтиозаврах. Тут, как и там, по косточке воспроизводится диковинный скелет.

– Но, одолев уже с полдюжины языков, ты так- таки не можешь избавиться от рейнского диалекта и говоришь с нами все еще, как добрый мозельский винодел, – добродушно подзуживал Кеппен.

Карл рассмеялся. Он сам знал про этот свой, по мнению истых берлинцев, недопустимый порок.

– И более того, – досказал тут же Рутенберг, – Карл, как Демосфен в одиночестве, читает вслух монологи Гёте и с их помощью пытается отучиться от неправильных ударений.

– Не глотать слов и не шепелявить, – весело признался Карл. – Но, право, даже китайские иероглифы дались бы мне легче, чем это. Однако я добьюсь удачи, дайте срок.

Зимой в Берлине начался долгожданный карнавал, длившийся с Нового года почти до самой пасхи. Карл любил посещать в это время публичные народные балы, где до рассвета продолжались пляски и оглушительная сутолока. Сам он не танцевал; забравшись на хоры, он курил, пил с друзьями и наблюдал толпу.

Но в катанье на санях он принимал самое деятельное участие. Зима в Берлине – веселая пора.

И снова чередуются: занятия итальянским языком и диссертация. В то же время возникла мысль написать книгу о гермесианизме – учении хитроумного доцента Гермеса, которое ловко переплело мистическую церковную догму с кантовской философией.

Ко времени окончания Берлинского университета план книги созрел, тема была давно выношена, перо отточено.

Лето выдалось душное. Карл предпочитал писать по ночам. Днем, в жару, валялся на постели, читая, а под вечер шел в докторский клуб либо на свидание с Фридрихом и Адольфом куда-нибудь в подвальный кабачок, на террасу ресторации или пивной.

Кеипен, с которым Карл был с некоторых пор особенно дружен, читал ему там вполголоса отрывки дерзкого памфлета, написанного к годовщине рождения «старого Фрица» – короля Фридриха Прусского. Книгу эту он собирался посвятить Марксу.

Не обращая внимания на гудящую толпу, на грохот посуды и музыку, Кеппен читал, все более увлекаясь, и, как обычно, все настороженнее становился Маркс. Вопросы его кололи автора.

– О, черт! – воскликнул Карл, не удержавшись. – Уверен ли ты в том, что старый развратник из Сан-Суси, унизивший великих французских энциклопедистов до роли своих шутов, достоин такой апологии?

Но Кеппен был убежден в своей правоте и потому несговорчив.

– Великий Фридрих – великое исключение. В нем король никогда не отставал от философа.

– Проверим, – говорил Маркс. Это суровое обещание означало для него бесконечно много: десятки прочитанных книг, бессонные ночи, выписки, конспекты, сопоставления, новые мысли, новые открытия.

«Проверим!»

Карл любил беседы с многознающим Кеппеном. Одаренный историк с одинаковой страстностью рассказывал о Будде, цитировал священные книги Ведд и патетически декламировал наизусть великолепные речи Робеспьера, Мирабо и Демулена.

Он распевал грубовато-шутливые песни французской революции и, подражая неутомимому раскачиванию баядерок, гнусаво читал нараспев монотонные ритмичные молитвы браминов.

Нередко он принимался рассказывать северные мифы, приводя Карла в неописуемый восторг прекрасными образами и мудростью народных изречений.

– Вот она, колыбель прекрасного! – говорил Маркс. – Язык родился в пещере, в землянке, в деревне. Эпос не может быть превзойден.

Карл стремился проникнуть в глубины истории, которую воспринимал как одну из важнейших наук.

Несколько лет тому назад в Нимвегене перед ним стройным рядом кладбищенских плит встали минувшие годы соединенного Нидерландского государства, теперь Европа античная, средневековая, современная, десятки погибших и возрожденных цивилизаций рассказывали ему последовательно о своих мятежных судьбах. Египет, Македония, Византия и вольная Испания одинаково приковывали к себе его пытливый ум. И снова открытие за открытием.

Прошлое планеты, которая с некоторых пор перестала Марксу казаться необъятной, необозримо большой, лежало, как труп на столе анатома. Карл скальпелем вскрывал покровы и мускулы.

Давно миновало то время, когда Маркс, самый юный из членов докторского клуба, чувствовал себя менее опытным в вопросах, которыми жили окружающие молодые ученые. Ни вожак кружка Бауэр, ни Кеппен, ни даже самонадеянный ревнивый Альтгауз не только не считали уже Карла младшим, но даже открыто признавали его превосходство. Рутенберг иногда пытался восставать, в особенности когда бывал навеселе, но в конце концов присоединялся к каждой мысли, высказанной «трирским чертенком».

Диссертация, которую Карл показал Бруно в черновике, не получила одобрения. Бауэр ожесточенно раскритиковал даже извечные стихи Эсхила в предисловии. Что-то в работе Маркса мгновенно и глубоко уязвило доцента теологии.

– Прометей, опять Прометей! Самый благородный святой и мученик в философии, сказано у тебя. Зачем этот вызов?

– Но какие это неповторимые строки, – прервал Карл, – какие слова! Они звучат, как гром!

Знай хорошо, что я б не променял

Моих скорбей на рабское служенье…

Я ненавижу всех богов: они

Мне за добро мучением воздали…

Разве я не прав, когда говорю вместе с Эпикуром: нечестив не тот, кто отвергает богов толпы, а тот, кто присоединяется к мнению толпы о богах?

Карл стоял, откинув назад большую гордую голову. Бруно почувствовал невольно его силу, его правоту, но не уступил.

– Нет и нет! Зачем дразнить гусей теперь, когда ты не знаешь, как устроится твое будущее? Ты не должен выходить за пределы чисто философского развития. Следует поступиться кое-чем ради кафедры, ради возможности, наконец, жениться и устроиться профессором.

– Что?

Бауэр не был знаком с Марксом-громовержцем, он никогда доселе не видал припадков его гнева и неодолимой вспыльчивости. Бруно растерялся.

– Что?! Ты предлагаешь мне угодничество, выслуживание? Да это человеческий недостаток, внушающий мне наибольшее отвращение. Пресмыкаться, лгать, раболепствовать ни в частной, ни в общественной жизни я не буду. Я не хочу прятать свои взгляды под плотной философской формой, загадочной, впрочем, только для глупцов.

– Ты еще не знаешь всей боли комариных укусов. Когда я предостерегаю, во мне говорит осторожность и снова осторожность. Займи кафедру и затем бросайся в бой.

– Чем вооруженный? Графином и тряпкой от грифельной доски? Нет. И цитировать библию я не стану в угоду филистерам и трусам. В Эсхиле я полюбил не только величавого поэта, но и борца за человечество. Его Прометей – неповторимый символ.

– Как бы тебе самому не стать Прометеем, прикованным к скале.

– Ты мне чрезмерно льстишь.

– Я вижу, Карл, практическая деятельность отвлекает тебя в сторону от больших идей все дальше. Бессмыслица! Ты прирожденный ученый. Теория к тому же является в настоящее время сильнейшей практикой, и мы еще не можем знать, в какой мере мощь ее будет расти.

Маркс считал, что со смертью Альтенштейна исчезло самое заманчивое в профессорской деятельности, искупавшее немало теневых ее сторон. Не стало свободы в изложении философских взглядов. К тому же министром был назначен Эйхгорн, о котором говорили, что он силен задом, а не головой.

Тщетно Бруно уговаривал Карла остаться на кафедре, отдаться чистой науке. Маркс мечтал издавать газету, считая ее лучшей трибуной для вольнодумцев. Он рвался в бой. Их споры с Бауэром становились все острее. Маркс доказывал, что философия должна стать средством преобразования действительности, должна направить свое острие против прусского государства. Впервые после нескольких лет тесной дружбы каждый из них почувствовал, что не только равнодушие, но и вражда могут в будущем разъединить их навсегда.

«Был ли он когда-нибудь полностью с нами? – спрашивал себя самолюбивый Бруно. – Такого не обуздаешь: ретивый и властный ум».

«Он не прав и путает, как всегда. Нет, это не боец», – вынес свой приговор Бауэру Карл.

Но размолвка их на этот раз была все же непродолжительной. Слишком много оставалось общих целей и планов.

Бруно вернулся в Бонн. Карл заканчивал диссертацию и сдавал последние экзамены. Будущее виделось ему теперь более отчетливо. Докторское звание обещало самостоятельный заработок. Наконец-то кончится затянувшееся жениховство, все более гнетущая разлука с любимой. Отсрочка брака с Женни порождала непрерывные недоразумения с окружающими. Не щадила свою будущую невестку и Генриетта Маркс; трирские кумушки и ханжи наперебой измышляли истории, тревожащие семью Вестфаленов. И любовь молодых людей подвергалась все большим испытаниям, пробе на огне человеческого злословия и клеветы.

«Скорее увезти Женни подальше от гнусного болотца– Трира!» – мечтал Карл.

Мог ли он обречь ее, Женни, на нищету, на студенческие лишения? Нет. Но покупать ценой подлости, уступки сытое профессорское место он не мог даже ради своей прекрасной невесты. Этого не допустила бы и сама Женни. Она требовала от него силы воли и верности не только ей, но и себе самому. Карл метался, и, как всегда, сомнения только подстегивали его работу.

В дни разъедающего душу кризиса он кончает Берлинский университет и отсылает диссертацию декану философского факультета в Иену. Маркс не хочет быть ни жалким Пугге, ни беспомощно брюзжащим Велькером, ни даже академическим повстанцем Гансом.

На прусской университетской кафедре нет места для неукротимого ума и дерзкой речи доцента Маркса. Лишь газета подходящий барьер для поединков с реакцией. Перо не худшее оружие. Маркс мечтает поскорее начать сражение. Ничто не удерживает его более в Берлине. Но прежде чем броситься в первую схватку и тем самым во многом определить свою дальнейшую дорогу, он хочет повидать Женни, получить ее напутствие.

В этот раз он отправляется в Трир не прямым путем, а с остановкой во Франкфурте-на-Майне. Там тетка Бабетта – добрейшее существо, нежно любящее детей покойного брата, – готовит ему родственный прием. Но не встреча с родными привлекает Карла. Он давно по достоинству оценил условное значение родства.

Ему хочется снова увидеть старую столицу аристократов и денежных магнатов, средневековый город, взрастивший гений Гёте и сарказм Бёрне, родину нескольких Ротшильдов и десятков тысяч нищих.

Карлу не сидится в зажиточно-уютном домике Бабетты, и под разными предлогами он старается улизнуть от ее неустанного гостеприимства и забот. Он убегает на улицы города и проводит дни и вечера в толпе. Франкфурт – необычайный город. Во всем он разный. Рядом с широкими мощеными площадями спят в столетнем сне средневековые улички и тупики, деревянные логовища давно сгнивших несчастливых алхимиков и безрадостных мудрецов. В больших ресторациях, в танцевальных залах по вечерам пляшут кадриль и сводящий с ума всю Европу бесшабашный канкан. Купцы, банкиры, промышленники веселятся вовсю.

Навстречу Карлу попадается пахнущий просмоленными бочками пристани человек в рваной самодельной обуви и в шапке, от которой остался один околышек. За пару грошей на табак и пиво он предлагает перевезти Маркса на первой попавшейся лодке на другой берег Майна, готов поступить к нему слугою, даже спеть ему гессенскую песню или что-нибудь проплясать. Он был пьян вчера и мучится тем, что не может опохмелиться. Но сегодня он трезв. Сатана тому свидетель, он слишком трезв!

Карл отказывается от всех предложений безработного бродяги, но не хочет обижать его милостыней.

Спутник Карла поет о черте, подкупившем сейм. Наконец они сворачивают в темный переулок.

– Вот, – говорит бродяга, – лучшего кабака, чем этот, нет во всем Франкфурте. Ну, что же вы размышляете? Тут, право, недорого.

В удушливом табачном дыму едва различимы люди: извозчики, мастеровые, сторожа, грузчики, бродяги.

Все столы были заняты. Карлу удалось присесть на кончик скамьи подле волосатого старика, который немедленно представился новому соседу, горделиво объявив, что он щетинщик. Другой сосед Маркса, трубочист, уроженец Швейцарии, всего лишь месяц как перешел немецкую границу. От него Карл узнал подробнее о Вейтлинге, имя которого уже слышал в Берлине. Трубочист – весельчак, балагур и крепкий пьяница, фатовато одетый в желтую рубаху с красными пуговицами и шнуром, – с первого слова понравился Марксу.

В пивной пели. Карл с трудом разобрал слова.

– Правду на земле установим мы, оборванцы, нищие… – сказал щетинщик, когда смолкла песня. – Кто хочет умереть за свободу и наше благо? Те, кто испил горькой водицы, кто наголодался, у кого живот пуст, а голова горяча. Кто сыт, тот терпелив.

– Твоя правда, – согласились вокруг, – наш хозяин не пойдет в тюрьму.

До поздней ночи сидел Маркс в пивной, приглядываясь и прислушиваясь к окружающему.

На прощание Карл шутками и расспросами сумел так расположить к себе сметливого трубочиста, что получил от него в полутьме у двери тщательно сложенный, зачитанный грязный листок.

«Призыв о помощи

Мы, немецкие рабочие, хотим вступить в ряды борющихся за прогресс. Мы хотим получить право голоса при общественном обсуждении вопросов о благе человечества, ибо мы, народ, в блузах, куртках и картузах, мы самые полезные и самые сильные люди на всей божьей земле…»

Карл с трудом разобрал эти фразы. Отыскав уличный фонарь, льющий мертвенно-синий свет, поднял листок и, прижавшись к столбу, продолжал разбирать засаленные, кое-где прорванные строчки.

«Мы хотим поднять свой голос во имя нашего блага и блага всего человечества, и пусть убедятся тогда все, что мы отлично понимаем свои интересы, и хотя не умеем выражаться по-латыни и по-гречески и не знаем мудреных слов, но на чистейшем немецком языке мы сумеем вам прекрасно рассказать, где жмет нам сапог».

Карл стоял, морща большой сократовский лоб. Мир лежал перед ним, как загадочный объект на столе ученого. Холодно и смело он изучал строение объекта, смутно желая найти подтверждение своим научным догадкам.

Не задерживаясь более во Франкфурте, Карл поехал дальше.

Снова Трир, опостылевший Трир, куда он хотел бы не возвращаться более, если б можно было поскорее увезти с собой Женни прочь из маленького душного городка.

В доме Генриетты вспыхивают ежедневно споры и пререкания.

Женни уехала – отдохнуть и поправить здоровье – к подруге. С ней уехал и добрый Вестфален. Болен Монтиньи.

Карл решает до переезда в Бонн к Бауэру некоторое время побродяжничать. Он устал от дрязг и хочет вновь одиночества и свободных наблюдений. С дорожным мешком странствующего студента пускается Карл в путь по тропинкам вдоль Мозеля к Рейну.

Солнце и леса обещают ему много светлых, радостных дней. Насвистывая песенку франкфуртского подмастерья, раскуривая одну за другой горькие сигары, он на рассвете оставляет Трир.

Благословенна Рейнландия! Махровые маки устилают берега рек. Виноградные лозы ползут по холмам, в долинах лежит «золотое руно» – река. Тих Мозель, но переменчив и резв Рейн. Воды его зелены, дно каменистое, изрытое. Нет другой реки, взрастившей столько легенд, реки веселой и мрачной одновременно, как реки Нибелунгов и Лорелеи.

Среди низких и густых лесов стоят барские усадьбы. Высокими заборами обнесены поместья, массивными стенами – не желающие дряхлеть замки, феодальные сторожевые башни на горных вершинах. Позади псарен, овинов, хлевов, где-нибудь на склоне, примостились деревеньки.

Неповторимы прирейнские песни. Незабываемы пляски в праздник урожая и виноградных сборов. Печальны и тягучи деревенские причитания-напевы в зимние вечера.

Благословенный край Рейнландии! Долговечны тут люди, которым принадлежат необъятные земли, сады и замки, но бог не шлет долгой жизни крестьянам.

Кровь жителя теплой и золотоносной равнины горяча. Помещики рейнские гостеприимны, болтливы и несдержанны в поступках. Охота, рыбная ловля, скачки по лесам и обрывистым холмам – их любимое развлечение.

И горе крестьянину, которого застигнет феодал в запретном лесу за сбором хвороста. Расправа коротка. Сапогом и острой шпорой бьет господин своего раба, виновного стегают отобранным хворостом, а случается – привязывают к дереву или вешают на суку.

Помещики Рейнландии – вспыльчивые люди, и собственность их охраняют все германские законы испокон века.

Много в мире печали. Печальны прирейнские деревни. Природа вокруг них так щедра, так мотовски расточительна. Но обойден счастьем тут жалкий арендатор, опутанный долгами мелкий крестьянин, умирающий от голода и холода в стране хлеба, вина и лесов, где помещик стережет даже связку хвороста – топливо бедных.

В середине октября 1842 года Маркс приехал в Кёльн – центр экономической жизни Рейнландии. Город насчитывал тогда около ста тысяч жителей. Совсем недавно, в 1841 году, была пущена в эксплуатацию железнодорожная линия Кёльн – Аахен. Несколько раньше здесь возникла рейнская компания буксирных пароходов. Развитие транспорта и металлургической промышленности, активизация предпринимательства в Кёльне и всей Рейнской провинции способствовали дальнейшему бурному росту деловой жизни.

Кёльнские буржуа Кампгаузен, Дагоберт, Оппен- гейм, Левиссен, адвокат Юнг и другие основали акционерное общество с капиталом в тридцать тысяч талеров, чтобы создать новую газету. Маркса пригласили в Кёльн для переговоров о сотрудничестве в новом органе рейнских промышленников и банкиров. Интересы тамошней буржуазии, которые должна была защищать «Рейнская газета», носили скорее предпринимательский, чем политический характер. Речь шла прежде всего о требовании экономических реформ.

Маркс, приехавший из Бонна, с утра гулял по городу вместе с Бауэром. Маркс любил осматривать малознакомые города, находя в каждом своеобразную мету истории.

Неподалеку от главного моста через Рейн расположилась ярмарка – бурливая, многоцветная, грубая, как средневековье. Карл – большой любитель народных развлечений, уличной сутолоки и пестроты – ни за что не согласился уступить Бруно и пойти осматривать дом, где жил Рубенс. Звуки дребезжащей, как телеги на кёльнских улицах, шарманки привели молодых ученых к карусели. Маркс взобрался на пегую лошаденку из картона и глины и понесся под визг и гиканье других пассажиров.

Карл потащил приятеля в тир. Там они тщетно десять раз подряд целились в кентавра и черта. Отличные бойцы на шпагах, они были плохими стрелками.

Потом пили пиво в балагане; кормили ручного медведя медовыми пряниками; скакали вперегонки на ослах, дергая их за хвосты, чтоб сдвинуть с места; танцевали вальс, наступая на ноги молодым местным жительницам; и, наконец, выбрались из толпы и заторопились к Сенному рынку. Они непозволительно опаздывали.

Первым человеком, который с распростертыми объятиями бросился к входящим, оказался агент предпринимателей, субсидирующих новый печатный орган – «Рейнскую газету».

Вскоре пришел и Арнольд Руге, немецкий публицист и издатель, знакомый Маркса. Он долго, горячо и значительно пожимал руку Карла.

– Мы не хотим, – сказал собравшимся доверенный сильнейших рейнских промышленников и агент акционерного общества, – доводить дело до крупных столкновений с прусскими властями. Отнюдь нет, господа. Таково всеобщее желание. Наша газета должна внушать читателям, влиятельным и невлиятельным, принципы бережливости в управлении финансами, необходимость развития железнодорожной сети, – тут он победно оглядел всех присутствующих и особо нежно улыбнулся Мозесу Гессу, которого уважал за купеческое происхождение. – Понижение судебных пошлин и почтового тарифа, общий флаг и общие консулы для государств, входящих в состав таможенного союза, ну и все прочее, что сами вы знаете лучше нас. Немножко вольности, немножко политической остроты, соблюдая все же осторожность. Я сам, господа, склонен, как и вы, к бунтарству, к якобинству. Каждый промышленник немного революционер. – Раздался смех, но агент был не из смущающихся. – Земля, по-моему, дана человеку, чтоб он рвал с нее лучшие цветы и наслаждался.

«Да он рассуждает почти как наш лобастый Штирнер!» – подумал Карл.

Руге подошел к Карлу. Разговорились.

– Моя статья о цензурном уставе – дебют, покуда не вполне счастливый, правда, – сказал Маркс.

– Будь спокоен: рано или поздно я напечатаю ее, хотя бы за границей, – пообещал твердо Руге. – Но скажи, друг, с Боннским университетом и войной за кафедру все покончено?

– Я сражался бы хоть с самим чертом, если бы было за что. Но немецкая кафедра – гроб для воинствующего духа. Об университете я могу лишь сказать, как Терсит: ничего, кроме драки и распутства, и если нельзя обвинить его в военных действиях, то уж в распутстве нет недостатка. Вонь и скука.

К разговаривающим подошли Бауэр, Юнг и Гесс.

– Мы поднимем в газете такой дебош против бога, – сказал Бруно, – что все ангелы сдадутся и бросятся стремглав на землю, моля о пощаде.

– Нелегко будет, пожалуй, отвоевывать свободу, – сказал Карл, – однако предлагаю штурм.

– Штурм небес! – вскричал Бруно.

– Штурм земли, – поправил Маркс. – Сомнительно, однако, чтоб гнет цензуры ослабел… Но не будем отступать.

Маркс начал новую главу своей жизни. «Рейнская газета» поглотила его мысли, вызвала никогда доныне не поднимавшиеся вопросы и новые сомнения.

Руге продолжал откровенно восторгаться гибким и бездонным умом юного приятеля. Статьи Карла светили небывалым светом, блистали, как скрестившиеся мечи.

– Свобода печати – первый подкоп под громаду реакции, – заявил Маркс.

Обещание снять цензуру нисколько не помешало правительству и королю продолжать свирепое преследование каждого проповедовавшего право свободы слова.

Маркс поднял меч. Свобода печати – путь к конституции.

Но свобода печати не предпринимательство. Интеллектуальная деятельность не должна подчиняться интересам прибыли. Позор раболепным продажным газетным писакам.

«Главнейшая свобода печати состоит в том, чтобы не быть промыслом. Писатель, который низводит печать до простого материального средства, в наказание за эту внутреннюю несвободу заслуживает внешней несвободы – цензуры; впрочем, и самое его существование является уже для него наказанием».

«…равнодушие по отношению к государству является основной ошибкой, из которой проистекают все остальные, – писал Маркс. – Отсюда возникает эгоизм, ограниченность собственными или частными интересами. Чем шире связь государства с обществом, чем дальше и глубже распространится в обществе государственный интерес, тем более редким явлением станут эгоизм, аморальность и ограниченность».

«Законы не являются репрессивными мерами против свободы… Напротив, законы – это положительные, ясные, всеобщие нормы, в которых свобода приобретает безличное, теоретическое, независимое от произвола отдельного индивида существование. Свод законов есть библия свободы народа».

«Действительным радикальным извлечением цензуры было бы ее уничтожение », – заявил Маркс.

В эту пору Маркс часто разъезжал. Из гулкого Кёльна он направлялся в тихий Бонн, оставлял Бонн для Трира, где умирал друг – Людвиг Вестфален – и покорно скорбела Женни. Потом снова стремглав бросался в Кёльн: редакционные дела не терпели его отсутствия. Так шли месяцы – в деловой суете, радостях и огорчениях, в постоянных сражениях с сонмом чудовищ прусской монархии. Незабываемые, по-своему счастливые дни.

Осень. Нежная, розово-синяя умиротворенная пора на прирейнской земле.

Возы с виноградом, персиками, яблоками по утрам въезжают в город, громыхая и будя Карла: он поселился неподалеку от заставы.

Сердито шлепая босыми ногами, Карл плотнее закрывает жалюзи, но спать не может. Сколько новых дум и забот! Стол его, как всегда, завален книгами и густо исписанными листами бумаг. Юный полководец, еще не нашедший своей армии, еще не определивший цели грядущих походов и боев. Французы полонили его. Прудон с его размышлениями о собственности, Дезами, Кабе, Леру, Консидеран. Французский язык то и дело врывается в его немецкую торопливую речь. Новые вопросы – свобода торговли, протекционизм – прочно приковали его внимание.

Прежде чем отправиться в редакцию, он идет в таверну, что в переулке близ собора. Там к нему подсаживается Рутенберг.

Прежней беззаботности, дружелюбия нет более между недавними друзьями. Оба они не те. Карл с раздражением посматривает искоса на отекшее лицо Адольфа.

– Проживаешь умственный капитал, прозябаешь на проценты былых мыслей и дерзаний,» идешь вспять, – сурово говорит Карл в ответ на брюзгливые сетования собеседника.

Как меняется жизнь и как трудно выдерживать проверку временем! Умственно обрюзг, отстал. Радикал и добрый парень, товарищ в проказах, гуляка, Рутенберг на первом же испытании в редакторском кресле «Рейнской газеты» обнаружил, что не боец он, а растерявшийся учителишка, к тому же и лентяй.

Карл беспощаден.

– Ты – Зигфрид, ты – воин, – возбужденно говорит Адольф, – твое перо – надо отдать ему должное, – как волшебный меч Нибелунгов, но твои задор и желчные выпады все же вовсе не уместны. Ты то действуешь наскоком, то вдруг уходишь под прикрытие. Я этого не понимаю. То или другое. Вот Бауэр – он последователен. Отрицать так отрицать. Право, эти берлинские «свободные» – большие, истые революционеры. Как тебе нравится мысль Бруно о том, что семью, собственность, государство попросту следует упразднить как понятие?

– Это еще что за водолейство?! Ну, а что будет в действительности?

– Неважно. Достаточно упразднить в понятии.

– О неисправимые скоморохи! – возмущается Маркс. – Вредные болтуны, жонглирующие словами, пустыми, как иные головы. Скоро даже пугливые филистеры распознают в грохоте ваших понятий… звук шутовских бубенцов и барабанов.

– Кто бы мог предположить, что храбрый доктор Маркс окажется столь осторожным, когда придет время действовать! Ты притупишь свое перо, свое могучее оружие, ратуя за мелочи вроде отмены цензуры либо за справедливые законы для каких-то крестьян, даже не всех крестьян мира, а только рейн- ландцев… Я и наши берлинские единомышленники отказываемся понимать твои поступки. Штурмовать ландтаг, когда следует идти походом на небо, на все понятия, устаревшие и вредные! Ты консервативен, – продолжал Адольф, весьма довольный своим монологом – ты не постиг сердцем коммунистического мировоззрения, вот в чем твоя беда.

– Ах, вот оно что! – Карл внезапно совершенно успокоился и заулыбался. – Верно, я считаю безнравственным контрабандное подсовывание новых мировоззрений в поверхностной болтовне о театральной постановке и последних дамских модах. Нет ничего опаснее, чем невежество. Социализм и коммунизм! – Карл говорил все более отрывисто. – Да знаешь ли ты, что значат эти слова, какие клады для человечества, какой порох спрятан в этих словах? Я отвечу тебе теми же словами, что и старой нахальной кумушке – «Аугсбургской газете»…

– Знаю, знаю их наизусть! Это насчет того, что на практические попытки коммунизма можно ответить пушками, но идеи, овладевающие нашим умом, покорившие наши убеждения, сковавшие нашу совесть, – вот цепи, которых не сорвешь, не разорвав сердца: это демоны, которых человек побеждает, лишь подчинившись им. Не так ли?

– Браво! Однако нет Кеппена, чтоб назвать тебя начиненной колбасой. На этот раз ты почти не переврал моих мыслей. Но сейчас я имел в виду другое. Коммунизм нельзя ни признать, ни отринуть на основании салонной болтовни. Ни одно мировоззрение не живет более землей, нежели это, а ты знаешь – я не раз доказывал тебе, – что, даже критикуя религию, мы обязаны критиковать политические условия. Что касается цензуры, то это удушающий спрут, который надо разрубить: с ним погибнет многое. Кстати, послушался ты меня – прочитал Прудона, подумал о Консидеране?

Не отвечая, Рутенберг посмотрел на часы и встал.

– Без новых французских учений об обществе нельзя существовать, не только что двигаться в политике, да и в газете, – сухо добавил Карл.

– Кстати, – сказал Рутенберг покорно, – как тебе известно, со вчерашнего дня я более не редактор «Рейнской газеты». Говорят о тебе… Что ж! Желаю успеха!

Карл проводил глазами сутулую фигуру Адольфа. Было что-то жалкое, неуверенно-развинченное в его походке. Кончено! С Рутенбергом уходило прошлое. Дружба рассыпалась в прах. Умерла.

Тот, кто не мог быть его соратником, не был для него и другом. «Да и я хорош! Рекомендовал столь бездарное и поверхностное существо на пост редактора. Ну и выбрал полководца!»

Карл не умел прощать людям слабости ни в чем.

И – без уныния, сильный, одинокий, ищущий – шел вперед, вперед, навстречу новым людям и мыслям.

Отмена цензуры, проповедь свободы – Якоби правильно нащупывал слабое место. Правительство, король запутались сами в противоречиях и собственной болтовне. Это удобная первая позиция для борьбы газеты. Как знать, не удастся ли собрать вокруг газеты лучших, отважнейших людей? Из них создать штаб движения. Кого? Кеппен… Гервег… Карл вспоминает красавца поэта, которого встретил мельком. Руге не плохой союзник, Гесс будет хорошим помощником. Мало, мало людей. Но выбора нет. Нужно укрепиться. Нужно наладить и суметь сохранить газету.

Рутенберг обвинял его, Карла, в осторожности, странно перемежающейся с необъяснимой удалью и внезапным наскоком. Но разве не таковы законы стратегии? На войне как на войне. Исподволь собирать войско, подготовить тыл и в должную минуту броситься в атаку. Враге везде. Король, помещики, ландтаг, цензурное управление – виселица живых мыслей – и буржуа, тысячи плодящихся, жиреющих буржуа.

Карл припомнил воззвание Вейтлинга. Не там ли, не в стане ли рабочих те люди, которых ему так не хватает? Об этом надо было подумать. Он покуда не хотел дать себя увлечь соблазну крайностей.

Карл с трудом оторвался от обступивших его мыслей. Пора в редакцию.

По крутой лестнице, грязной и узкой, редактор взбирался на верхний этаж.

В его кабинете, низкой и неуклюжей комнате со сводчатым потолком, с утра уже сутолока и шум. Доктор Опленгейм либо Юнг, а иногда представитель акционеров сидят на глубоком подоконнике. Цензор Сен-Поль, элегантнейший молодой человек с превосходными бакенбардами, ежедневно завиваемыми, выправка и отменные манеры которого говорят о долгой военной школе, осторожно шагает из угла в угол. Он старается не испачкать щеголеватого костюма, но дурно оштукатуренные стены бессовестно марают длиннополый сюртук.

– Доброго здоровья, лейтенант, – входя, поздоровался с цензором Маркс. – Надеюсь, Гегель и наши комментарии к его учению еще не отняли у прусской короны ее лучшее украшение? Удалось ли вам подебоширить вчера в кабачке на Новом рынке?

– Ваш ум и характер, господин Маркс, знаете сами, покорили меня. Отдаю должное вашему редакторскому гению… Вынужден сознаться, я не скучаю в Кёльне, тем более что вы не слишком балуете меня досугом. Но предупреждаю как друг, как поклонник, наконец, – газета того и гляди подведет вас всех своей небывалой дерзостью. Уловки не помогут… Однако благодарю вас за лестный отзыв, доктор Маркс.

Сен-Поль, фамильярно и многозначительно погрозив пальцем, наконец удалился.

– И у тебя хватает терпения развращать это солдатское бревно гегельянской философией, тратить время на этого палача и кутилу! – сказал Оппенгейм.

– Сен-Поль – продукт наших уродливых нравов, подлинное творение цензурного управления, и к тому же не худшее, поверь. Достаточно сравнить его с послушным дураком фон Герляхом, который обнюхивает газету, как голодный боров. Нелегко иметь дело с этой подлой породой шпионов. С каждым днем осада нашего бастиона усиливается. Цензурные придирки, министерские марания, иски, жалобы, ландтаги, вой акционеров с утра до ночи.

– Ты не на шутку раздражен, Карл.

– Еще бы! Если я остаюсь на своем посту, то только чтоб по мере сил помешать реакции в осуществлении ее замыслов. Наш разгром – победа реакционеров. Трудно все-таки сражаться иголками вместо штыков. Еще менее возможно для меня оказывать ради чего бы то ни было холопские услуги. Надоели лицемерие, глупость, грубость, изворачивание и словесное крохоборство даже ради свободы.

– Ого, Карл опять готовит нечто губительное! Что это будет? Статья о бедственном положении крестьян-виноделов? Предчувствую, он снова готов переменить веру.

– Нет, все это не то. Но я напоролся головой на гвоздь. Кто разрешит боевой конфликт эпохи – право и государство? Прощайте, друзья, гранки ждут меня! Я утопаю! Из Берлина снова бочка воды – три статьи от Мейена. Что ей слово, то мыльный пузырь!

Кабинет редактора опустел. Мальчонка в клетчатых брючках приволок мешок с корреспонденцией.

Маркс потрепал сбившиеся тонкие льняные волосы и, покуда курьер разгружал свою ношу, из куска бумаги соорудил ему в подарок стрелу и кораблик.

Старик наборщик принес кипу свежих, пахнущих сосной гранок. Но недолго доктор Маркс смог заниматься чтением и правкой номера.

Без стука отворилась дверь. Вошел молодой человек, весьма тщательно одетый, с дорогой тростью и высокой модной шляпой в руке. Глаза его дружелюбно улыбались. Широким добрым жестом он протянул Карлу большую руку.

– Я давно ждал этой встречи. Моя фамилия – Энгельс. По пути в Англию заехал к вам.

Маркс, привстав, указал ему на стул. Энгельс… Он знал это имя.

– Я приехал в Берлин после вашего отъезда и наслышался там немало о неукротимом докторе Марксе. Вас чтят в нашем «Кружке свободы». Да и в ресторане Гиппеля память о «черном Карле» прочна и незыблема.

– В мое время еще не было «Кружка свободы», – сухо поправил Карл.

Глаза Энгельса посерели, и разгладилась переносица. Он насторожился.

– Мейен, – ответил он без прежнего радушия в голосе, – поручил мне выразить недоумение и даже недовольство поведением редакции газеты в отношении берлинских сотрудников.

– Вот как! – вспылил мгновенно Карл. – Узнаю Мейена! – Он насмешливо сощурил глаза.

– Я совершенно не согласен с вашей оценкой членов кружка! – гневно заявил Энгельс, взял свою трость и нетерпеливо помахал ею.

– Вы едете в Англию? – переменил тему разговора Маркс. – Мы бы очень хотели получить от вас подробные сообщения о происходящем в стране, о рабочих волнениях, о новых измышлениях парламентских кретинов. Преинтересный остров! Не правда ли? Значит, договорились?

Глаза Энгельса слегка подобрели.

– Охотно. Я ваш сотрудник. До свидания, доктор Маркс.

– Счастливого пути, господин Энгельс.

«Так вот он какой, неистовый трирец, надменный, злой. Нет, нам с ним не по пути…» – в крайнем, необъяснимом раздражении думал Фридрих, спускаясь по лестнице. Не зная, как поправить разом испортившееся настроение и погасить досаду, он согнул дорогую отцовскую трость с такой силой, что, хрустнув, она сломалась надвое.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Была поздняя осень 1820 года. Давно облетели листья могучих деревьев вдоль дорог в долине реки Вуппер. Унылыми и темными стали луга. В парках Бармена и Эльберфельда – двух городков, расположенных вблизи друг от друга, – ветер гнал ломкие, хрустящие листья. Приближалась зима. Узкие трубы над готическими крышами выбрасывали угольный перегар. Дули холодные ветры, но снег еще не выпал.

28 ноября в Бармене госпожа Элиза Франциска Энгельс, жена богатого фабриканта, родила сына.

Появление первенца особенно обрадовало отца – сурового, энергичного человека, деспотически управлявшего не только своими предприятиями, но и всей семьей. Он мечтал о наследнике, продолжателе фирмы «Энгельс». С тем большим жаром благодарил он бога, в которого фанатически верил.

Мальчика крестили и нарекли Фридрихом. Его прадед Иоганн Гаспар Энгельс был крестьянином. Во второй половине XVIII века он основал небольшую прядильную и кружевную мастерские, которые вскоре превратились в крупную мануфактуру. Отец Фридриха унаследовал уже большую фабрику, имевшую филиалы в Энгельскирхене и Манчестере. Он построил новую бумагопрядильню, женился на дочери профессора ван Хаара и поселился в Бармене. Когда Фридрих подрос, дед ван Хаар стал давать ему уроки, увлеченно толкуя апокалипсис и весьма поэтично рассказывая греческие героические мифы о Тезее, Геркулесе, аргонавтах и золотом руне.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс были земляками и почти что сверстниками: разница в их летах составляла всего два года. Оба они родились и выросли в Рейнской провинции Пруссии, на юго-западе Германии, вблизи берегов могучего Рейна, третьей по величине реки в Европе после Волги и Дуная. Меньше чем двести километров отделяют Бармен от Трира. Хотя родина Энгельса с ее двадцатью тысячами жителей, садами при домах и лугами была тогда таким же маленьким местечком, как и Трир, тем не менее городам в долине реки Вуппер предстояло вскоре стать немецким Манчестером.

В семье Маркса поклонялись веку просветительства и дети воспитывались в духе свободомыслия; в родительском доме Энгельса господствовали религиозные предрассудки, почитание короля, отцовский деспотизм. Чтобы прийти к либеральным воззрениям в религии и политической жизни, Фридрих должен был выдержать в годы ученичества и в юношеском возрасте тяжелую и упорную борьбу с ханжеством и мистикой, с преклонением пред незыблемостью сомнительных авторитетов, устарелыми традициями, которые преобладали в среде барменских фабрикантов.

Если юстиции советник Генрих Маркс, отец Карла, и его сын гимназист придерживались единых политических взглядов, то для Фридриха политические сомнения и протест возникли сперва в собственной семье. С годами они переросли в серьезный разлад между отцом и сыном, в разномыслие, которому суждено было обостряться и кончиться только вместе со смертью Энгельса-старшего.

Фридрих родился в годы раннего капитализма, когда бережливость, строгий и скаредный образ жизни были единственным источником расширения оборотного капитала, и таким образом экономическая необходимость выступала в виде богомольной пуританской добродетели.

Отец Фридриха был не самым фанатичным человеком среди церковников и реакционеров. Отдавая должное коммерции, он не позволял тупой религиозности целиком опутать себя. Он не считал искусство смертным грехом, оскорбляющим бога, как это утверждали люди его сословия, увлекался музыкой, играл на виолончели, флейте и устраивал домашние концерты.

От детей своих Энгельс-старший тем не менее требовал беспрекословного повиновения себе и лютеранской церкви, заставлял зубрить молитвы, петь псалмы и учиться тому, что было необходимо для приумножения состояния.

Матери Фридриха было чуждо лицемерие, она обладала чувством юмора, умела радоваться жизни, любила стихи Гёте, книги которого благочестивые буржуа не допускали в свои дома. Однако он особенно любил мать, слабохарактерную, впечатлительную женщину, которая не могла никогда ни в чем противостоять воле деспотического мужа.

Семья Энгельса, в которой подрастало, кроме Фридриха, еще семеро детей, жила в просторном доме, окруженном большим садом. В «Письмах из Вупперталя» есть рассказ о Бармене того времени, когда Фридрих был еще школяром и когда городок этот сохранял черты большой деревни. Легкие очертания тесно громоздящихся гор над прозрачным Вуппером, с пестрой сменой лесов, лугов и садов, среди которых повсюду выглядывали красные крыши, делали местность привлекательной. За городом начиналась мощеная дорога, дома из серого шифера теснились друг к другу; однако здесь было гораздо больше разнообразия, чем в Эльберфельде: то свежие лужайки – белильни, то полоска реки, то ряд садов, примыкавших к улице, нарушали монотонность картины.

– Фридрих был здоровым, краснощеким, весьма сообразительным, любознательным и живым ребенком.

С детских лет Фридрих видел чудовищные противоречия в Вуппертале. Богатство и нищета, изнурительный труд и полное безделье поражали детский ум. Позднее он переименовал Вупперталь в «Мукерталь» («Ханжеская долина» или «Долина святош»). Пьянство и религиозное неистовство, библия и пиво – вот «пища для души» жителей Бармена.

Сначала Фридрих посещал реальное училище в родном городе, где преподаватели отличались тем же непреодолимым благочестием, что и в его родительском доме. И тем не менее здесь он получил основательные познания в физике, химии, французском языке. Четырнадцати лет Фридрих был отправлен в гимназию Эльберфельда, считавшуюся одной из лучших во всей Пруссии.

Юноша проявил необыкновенные способности к наукам. В выпускном свидетельстве особо отмечалось, что Фридрих Энгельс приобрел прочные знания в латинском, греческом и французском языках.

«…во время своего пребывания в старшем классе, – говорится в аттестате Фридриха, – отличался весьма хорошим поведением, а именно обращал на себя внимание своих учителей скромностью, искренностью и сердечностью и, при хороших способностях, обнаружил похвальное стремление получить как можно более обширное научное образование…» Не менее одарен был Фрддрих в искусстве слагать стихи, рисовать карикатуры, пейзажи. Физически закаленный и сильный, он отлично фехтовал, ездил верхом, плавал.

Большое влияние на молодого гимназиста имел доктор Клаузен – преподаватель литературы и истории. Он прививал своим ученикам вкус к поэзии, учил свободомыслию в науке, ему были чужды пиетизм и филистерство. Получившему хорошее образование, талантливому и пытливому юноше постепенно открывались и лицемерие буржуа, и беззащитность и нищета рабочих, и противоречия между божественными заповедями и делами богатых. Домочадцы семьи Энгельсов рассказывали, что однажды Фридрих, взяв в руки зажженный фонарь, ходил среди бела дня по двору и по всем комнатам, разыскивая Человека, подобно тому, как это сделал когда-то в древности греческий философ Диоген. Острый ум и самостоятельность мышления Фридриха пугали отца, и он с негодованием и тревогой наблюдал за сыном. Фридриху минуло 15 лет, когда глава семьи и фирмы «Энгельс и Эрмен» пожаловался на него жене, уехавшей к больному отцу:

«Фридрих принес на прошлой неделе неважные отметки. Внешне, как ты знаешь, он стал воспитаннее, но, несмотря на прежние строгие внушения, он даже из страха наказания совсем не научился безусловному повиновению. Так, сегодня я опять был огорчен, найдя в его письменном столе скверную книжку из библиотеки, рыцарскую повесть тринадцатого века. Удивительная беззаботность, с какой он держит в своем шкафу подобные книжки. Да хранит бог его сердце, но мне часто бывает страшно за этого в общем прекрасного малого… Д-р Ханчке (директор эльберфельдской гимназии) пишет мне, что ему предложили взять на дом двух пансионеров, но что он отклонит это, если мы согласимся оставить у него Фридриха дольше чем на осень; что Фридрих постоянно нуждается в присмотре, что длинная дорога может помещать его занятиям и т. д. Я ему сейчас же ответил, что я ему очень благодарен… и прошу его оставить у себя Фридриха дольше; денег мы ради блага ребенка не пожалеем, а Фридрих такой своенравный, живой мальчик, что замкнутый образ жизни, – который приучит его к самостоятельности, для него самое лучшее. Еще раз прошу бога, чтобы он взял мальчика под свое покровительство и чтобы сердце его не испортилось. До сих пор у него проявляется тревожащее отсутствие мыслей и характера при его других, в общем отрадных качествах».

Опасения за будущее сына, возникшие у Энгельса-отца еще раньше, чем у Генриха Маркса, отца Карла, были вполне обоснованными.

Если Карл Маркс, вырастая в прогрессивной буржуазной семье, естественно и сразу приобщился к политической жизни и либерально-демократическому движению, то Фридрих при доброте его сердца и мягкости характера, оставаясь верующим я отличаясь гуманностью натуры, был захвачен больше вопросами социального неравенства и лишь значительно позже стал заниматься политикой. Его еще неясные стремления к добру и свободе проявлялись и в стихах.

Фридриха волнуют легендарные я литературные образы борцов со злом: Вильгельма Телля, Зигфрида, Фауста, Дон-Кихота.

Шестнадцатилетний Энгельс писал:

Предо мной смутно встает вдалеке

Иная прекрасная картина,

Точно сквозь облака звезды

Светят нежно и кротко.

Они приближаются – я узнаю

Уже их образы,

Я вижу Телля, стрелка,

Зигфрида, сражающего дракона,

Ко мне приближается упрямый Фауст,

Выступает вперед Ахиллес,

Буйон, благородный витязь,

Со свитой своих рыцарей.

Приближается также, – не смейтесь, братья, –

Герой Дон-Кихот…

Сочувствие к страданиям рабочих – наиболее характерная черта юноши Энгельса. Он подрастал в годы, когда труженики не были защищены никакими законами, не имели еще своих профессиональных организаций, полностью зависели от произвола хозяев и нещадно угнетались. Работали от зари до зари не только взрослые, но и дети, начиная с шестилетнего возраста. Появление машин позволило владельцам фабрик вовлечь в сферу производства множество женщин. Машины вызвали снижение заработной платы, удлинение рабочего дня, жизнь трудящихся была каторжной. Пьянство среди мастеровых стало социальным бедствием. Сын фабриканта видел, какой ценой создаются богатства, он возненавидел угнетателей, утешавших своих добровольных рабов надеждами на райские радости в загробной жизни. Жестокость религии поразила Фридриха и в конце концов, несколько позже, привела его к атеизму.

Фридрих готовился после окончания гимназии посвятить себя изучению права, но в 1837 году отец заставил его покинуть школу всего за год до выпускных экзаменов. Энгельс-старший готовил себе помощника и хотел сделать из Фридриха опытного коммерсанта.

«Нижеподписавшийся расстается с любимым учеником, – писал директор эльберфельдской гимназии доктор И. К. Л. Ханчке в выпускном свидетельстве Фридриха, – который был особенно близок ему благодаря семейным отношениям и который старался отличаться в этом положении религиозностью, чистотою сердца, благонравием и другими привлекательными свойствами, при воспоследовавшем в конце учебного года… переходе к промышленной деятельности, которую ему пришлось избрать как профессию вместо прежде намеченных учебных занятий, с наилучшими благословениями…»

Фридрих вынужден был заняться коммерцией, ставшей его мукой на несколько десятилетий. Лишь к 1870 году, почти тридцать пять лет спустя, он смог освободиться от «проклятой коммерции».

После года работы в конторе отца Фридрих был отправлен для изучения всех тонкостей коммерческой жизни в Бремен, второй по величине после Гамбурга торговый порт в Германии.

В большом ганзейском городе, расположенном у устья Везера на Северном море, Фридрих жил по воле своего отца в доме Георга Тревирануса, главного пастора церкви святого Мартина, а коммерческую науку осваивал в конторе Генриха Лейпольда, саксонского консула и владельца крупного экспортного предприятия.

Фридрих был веселым, сильным юношей. Он увлекался верховой ездой, пересекал вплавь широкий Везер. Он высмеивал тех, кто «…подобно бешеной собаке, боится холодной воды, кутается в три-четыре одеяния при малейшем морозе…». По вечерам он занимался музыкой, сочинял хоралы и участвовал в певческом кружке. И всегда нещадно бранил филистеров, а в знак протеста против них отпустил усы.

Дождавшись воскресенья, Фридрих уже на рассвете седлает коня, с завидной легкостью и ловкостью прыгает в седло и скачет за город, навстречу ветру. На одной прогулке он несколько раз попадал под ливень, четыре раза вымок до нитки, но каждый раз одежда на нем быстро просыхала «от избытка внутреннего жара», как он шутил, подражая Мюнхгаузену, в письме к родителям.

В благочестивом пасторском доме живой, хорошо воспитанный, жизнерадостный Фридрих вскоре стал как бы членом семьи. Пасторша прибегала к его помощи, когда надо было заколоть свинью или переставить в доме мебель; весной во время разлива Везера он замуровывал окна подвалов. Пастор относился к Фридриху как к родному сыну. Осенью он иногда приглашал юношу в свой винный погребок, чтобы поделиться с ним опытом дегустации. Пасторша и ее дочь вышивали Фридриху кошельки и кисеты черно-красно-золотыми нитками – эти цвета символизировали единую Германию.

Бремен стал для Фридриха тем же, чем для Маркса Берлин. Юноша оказался в большом городе, стоявшем на перекрещении многих морских путей. Он очень много, хотя и беспорядочно, читал, размышлял, пытаясь разрешить трудные литературные, религиозные, политические вопросы. Не только иностранные газеты, но и запрещенные книги, которые контрабандой доставляли бременские книготорговцы, позволили Фридриху сделать первые шаги к самостоятельному научному мышлению. Его внимание привлекает литературная группа «Молодая Германия», издававшая в Гамбурге журнал «Германский телеграф». Во главе младогерманцев стоял известный немецкий писатель К. Гуцков.

Литераторов этого течения Фридрих одно время высоко ценил, считал, что они отражают «идею века». Вдохновителями «Молодой Германии» были вначале Гейне и Бёрне. Молодой начинающий писатель Энгельс разделял политические воззрения Бёрне, которые сводились к требованиям свободы, равенства, народной независимости, республики. В начале литературной деятельности Энгельсу казалось, что он нашел в младогерманском течении выразителей современных идей. Вот что писал Фридрих в апреле 1839 года Ф. Греберу об истории возникновения «Молодой Германии».

«И вдруг – раскаты грома июльской революции, самого прекрасного со времени освободительной войны проявления народной воли. Умирает Гёте, Тик все более дряхлеет… Гейне и Бернс были уже законченными характерами до июльской революции, но только теперь они приобретают значение, и на них опирается новое поколение, умеющее использовать литературу и жизнь всех народов; впереди всех Гуцков… Винбарг придумал для этой литературной пятерки… название: «Молодая Германия»… Благодаря этому содружеству цели «Молодой Германии» вырисовались отчетливее и «идеи времени» осознали себя в ней. Эти идеи века… не представляют чего-то демагогического или антихристианского, как их клеветнически изображали; они основываются на естественном праве каждого человека… Так, к этим идеям относится прежде всего участие народа в управлении государством, следовательно, конституция; далее, эмансипация евреев, уничтожение всякого религиозного принуждения, всякой родовой аристократии и т. д. Кто может иметь что-нибудь против этого?..

Кроме «Молодой Германии», у нас мало чего активного…

…Следовательно, я должен стать младогерманцем, или, скорее, я уж таков душой и телом. По ночам я не могу спать от всех этих идей века…»

Однако в этом же письме другу Энгельс, как бы предчувствуя недолговечность своего союза с младо- германцами, спешит добавить, что разделяет не все откровения младогерманцев, ибо многие их идеи уже устарели.

И действительно, представители молодой литературы, которых в общем-то было совсем немного (никто из них, кроме Гейне и Бёрне, не оставил заметного следа), к концу 30-х годов вовсе отошли от политики. Энгельс не нашел в них руководителей и вдохновителей боевой деятельности. «Молодая Германия» была лишь небольшим эпизодом в жизни Энгельса. Он вскоре разглядел в литераторах «Молодой Германии» их индивидуализм, их склонность к самовозвеличению, осудил вздорность их претензий, их убежденность в том, что гений имеет право на произвол, а особенно упрекал их за филистерскую умеренность и борьбу с «крайностями», за проповедь «золотой середины» – как будто может быть что-нибудь общее между монархией и республикой, между революцией и контрреволюцией.

Энгельс высоко ценил Бёрне за его «Парижские письма», за республиканские взгляды и призывы к активным выступлениям против монархии. Он считал Бёрне верховным жрецом прекрасной богини – свободы.

Оценивая писателей-современников, Энгельс говорил, что Бёрне отличает превосходный стиль, Гейне пишет ослепительно, Винбарг, Гуцков, Кюне – тепло, метко, живописно. Лаубе и Мундт подражают Гейне, Гёте, Бёрне. «Наиболее разумным» среди младогерманцев он считает Гуцкова. Но это был в основном просветитель, его выступления против монархии были подобны ударам ватного кулака в железную грудь. Его заслуга, однако, была в том, что он сумел привлечь в свой журнал многих молодых талантливых авторов. К нему-то и обратился Энгельс со своим первым разоблачительным произведением, предложил ему свой первый литературный опыт – «Письма из Вупперталя».

Гуцков не только напечатал публицистическую работу Энгельса (в трех номерах), но и предложил постоянно сотрудничать в журнале: он сразу почувствовал, что имеет дело с своеобразным, сильным талантом.

В «Письмах из Вупперталя» сын фабриканта обрисовал истинное положение хозяев и рабочих. Ярость прорывалась сквозь каждую строчку написанных им очерков. Фридрих Энгельс выступал как страстный революционный демократ. Он громил сословный строй и предсказывал, что гнев обездоленного народа обрушится на дворянское сословие и опирающуюся на это сословие монархию.

Вызов был брошен!

Статьи, скрытые от родных псевдонимом «Фридрих Освальд», пугали его друзей школьной поры – Фридриха и Вильгельма Герберов – сыновей пастора, от которых Энгельс никогда не скрывал своих воззрений.

«Письма из Вупперталя» – замечательный документ эпохи. Книга полна увлекательных подробностей из жизни и быта различных слоев, групп, целых классов промышленного центра Германии в период возникновения пролетариата. Для читателей того времени «Письма из Вупперталя» были подлинным откровением, литературной и научной сенсацией: впервые не просто критиковался заскорузлый мистицизм, но раскрывалась социальная сущность религии, в них открыто рассказывалось о том, как фабриканты пользуются верой для усиления эксплуатации рабочих.

«Работа в низких помещениях, где люди вдыхают больше угольного чада и пыли, чем кислорода, – рассказывал Энгельс, – и в большинстве случаев начиная уже с шестилетнего возраста, – прямо предназначена для того, чтобы лишить их всякой силы и жизнерадостности.

…Из пяти человек трое умирают от чахотки, и причина всему – пьянство. Все это, однако, не приняло бы таких ужасающих размеров, если бы не безобразное хозяйничанье владельцев фабрик и если бы мистицизм не был таким, каков он есть, и не угрожал распространиться еще больше. Среди низших классов господствует ужасная нищета, особенно среди фабричных рабочих в Вуппертале… Но у богатых фабрикантов эластичная совесть, и оттого, что зачахнет одним ребенком больше или меньше, душа пиетиста еще не попадет в ад, тем более если эта душа каждое воскресенье по два раза бывает в церкви».

В конце книги Фридрих не забыл сказать несколько слов в шутливом тоне и о себе:

«В заключение я должен упомянуть еще об одном остроумном молодом человеке, который рассудил, что раз Фрейлиграт может быть одновременно приказчиком и поэтом, то почему бы и ему не быть тем же. Вероятно, в скором времени немецкая литература обогатится несколькими его новеллами, которые не уступают лучшим из существующих; единственные недостатки, которые можно им поставить в укор, это избитость фабулы, непродуманность замысла и небрежность стиля».

«Письма из Вупперталя» вызвали переполох, «адскую суматоху» в Бармене и Эльберфельде. Журнал был расхватан мгновенно: все были возбуждены необычно резкой, разоблачительной критикой. Вкривь и вкось толковали об авторе, подозревали Фрейлиграта и других литераторов, но в конечном счете виновник столь дерзкого писания так и не был обнаружен.

Больше всего влекла юного Фридриха поэтическая стезя, он, как и молодой Маркс, много времени посвящал сочинению стихов, находя в этом отдохновение от тяготившей его филистерской обстановки. Энгельс читал свои стихи еще в литературном кружке в Эльберфельде. Он увлекался немецким фольклором, его произведения были посвящены героям немецкого эпоса. Он написал также повесть о мужественной борьбе греческих корсаров с турками за свободу своей страны.

Взгляды Энгельса на литературу сложились под влиянием всемирно известных немецких поэтов и писателей – Гёте, Шиллера, Лессинга, Клопштока, Уланда, Тика.

Полюбились ему немецкие народные книги: «Уленшпигель», «Поп с Каленберга», «Семеро швабов», «Простаки», «Соломон и Морельф». Их поэтичность, естественность, остроумие, добродушный юмор, комизм и язвительность поднимали эти произведения, по мнению Энгельса, порой выше современных сочинений. Он настолько увлекся народной поэзией, что, живя в Бремене, намеревался, отбросив все другие литературные начинания, засесть за книгу под названием «Сказочная новелла», главными героями которой мечтал сделать Фауста и Яна Гуса.

«В моей груди постоянное брожение и кипение, – писал он Вильгельму Греберу, – в моей порой нетрезвой голове непрерывное горение; я томлюсь в поисках великой мысли, которая очистит от мути то, что бродит в моей душе, и превратит жар в яркое пламя…» Далее Фридрих развертывает целую программу своей литературной работы: предстоит написать подлинную вторую часть «Фауста», где герой книги приносит себя в жертву ради блага человечества. «Вот «Фауст», вот «Вечный жид», вот «Дикий охотник» – три типа предчувствуемой свободы духа, которые легко можно связать друг с другом и соединить с Яном Гусом. Какой здесь для меня поэтический фон, на котором самовольно распоряжаются эти три демона!»

Неясные еще самому Энгельсу стремления к свободе толкнули его на поиски идеального героя в немецком прошлом.

Образцом несокрушимой энергии казался ему Зигфрид из «Песни о Нибелунгах». Стихи о неуязвимом Зигфриде, который с бурным ликованием покидает замок отца, торопясь навстречу своей судьбе, как нельзя лучше передают настроения самого Энгельса. Подобно горному потоку, Зигфрид сметает на своем пути все преграды.

…Когда поток стремится с гор,

Один, шумя, победоносный,

Пред ним со стоном гнутся сосны,

Он сам выходит на простор:

Так, уподобившись потоку,

Я сам пробью себе дорогу!

Энгельс написал статью для «Телеграфа» под названием «Родина Зигфрида», в которой, как и в «Письмах из Вупперталя», критически оценивал существующее положение в родной стране:

«…вечные колебания, филистерский страх перед новым делом глубоко ненавистны нашей душе. Мы хотим на волю, в широкий мир, мы хотим опрокинуть границы рассудительности и добиваться венца жизни, дела… нас сажают в тюрьмы, называемые школами… и если нам удается избавиться от дисциплины, то мы попадаем в руки богини нашего столетия, полиции. Полиция следит за мыслью, разговором, ходьбой, ездой верхом и в экипаже… Нам оставили только тень дела, рапиру вместо меча; а что – значит все искусство фехтования, когда держишь в руках рапиру, а не меч?»

Не очень усердствуя в должности торгового служащего, Фридрих в свободное время, как и в Эльберфельде, продолжал писать стихи, но постепенно терял веру в свою поэтическую звезду. Знакомство с письмами Гёте к молодым поэтам сыграло здесь не последнюю роль. Как и Марксу, Энгельсу не суждено было стать большим поэтом. Но Маркс значительно раньше, еще в студенческие годы, расстался с рифмами.

Жизнь Фридриха в Бремене несколько напоминала студенческие дни Маркса в Бонне. Но за этим внешним бурным времяпрепровождением обоих молодых людей таилась скрытая внутренняя борьба, нарастала потребность осознать собственное «я», выявить те силы, которые одни способны были направить их к свободному дальнейшему развитию. В бременской буржуазии Энгельс очень скоро распознал все тот же, что и в Вуппертале, дух елейного лицемерия, боголепия, крайне враждебного отношения к просвещению и науке.

«Недаром называют Бармен и Эльберфельд обскурантистскими и мистическими городами, – писал Энгельс 19 февраля 1839 года своему школьному другу Ф. Греберу, – у Бремена та же репутация, и он имеет большое сходство с ними; филистерство, соединенное с религиозным фанатизмом, к чему в Бремене еще присоединяется гнусная конституция, препятствует всякому подъему духа…»

Наиболее тяжело дались Фридриху разочарование в религии и разрыв с ней. Это был сложный мучительный процесс, так как «вуппертальская вера», внушенная родителями, школой, церковью, давила на юношу могучим прессом христианства. В посланиях к товарищам Энгельс сам писал, что «был воспитан в крайностях ортодоксии и пиетизма», что в церкви, в школе и дома ему всегда внушали самую слепую, безусловную веру в библию и «соответствие между учением библии и учением церкви».

Но еще в родном городе он начал питать вражду к догматизму, отвергал ханжество и лицемерие ортодоксальной веры. Как в потемках, брел он по философским дебрям в поисках выхода из тяжелых противоречий. И лишь писатели «Молодой Германии», печатавшиеся в «Телеграфе», а особенно Давид Штраус своей нашумевшей книгой – «Жизнь Иисуса», помогли Энгельсу более критически взглянуть на сомнительные «откровения» традиционной веры.

Штраус дал сильнейший толчок мысли многих философов. «Жизнь Иисуса» вызвала бурю негодования не только в самой Германии и не только среди церковников, но и за рубежом и в самых различных слоях «образованного мира». Книгой зачитывались, она стала предметом жарких схваток, теологических и литературных споров. Миф о Христе распадался, расплывался «в ничто, в туман», превращал все христианство в огромный колосс, воздвигнутый на песке.

Книга Штрауса глубоко потрясла молодого Энгельса и совершила переворот в его миропонимании. «Я надеюсь дожить до радикального поворота в религиозном сознании мира; если бы только мне самому все стало ясно! Но это непременно будет, если у меня только хватит времени развиваться спокойно, без тревог.

Человек родился свободным, он свободен!» – писал Фридрих в июне 1839 года.

Спокойно Энгельсу развиваться не довелось. За три года, 1839–1841-й, он проделал большой зигзагообразный путь к атеизму и революционному демократизму. Но уже в начале этой извилистой дороги Фридрих сказал вещие слова о том, что человек родится свободным, он свободен.

1839 год был особенно бурным в философском развитии 18-летнего Энгельса. В письмах одного и того же месяца он сообщает своим друзьям на родину сперва, что он супернатуралист, затем что он разделяет взгляды Шлеермахера о вере сердцем и душой, и, наконец, пишет, что примкнул к Штраусу.

«Ну, карапуз, слушай: я теперь восторженный штраусианец. Приходите-ка теперь, теперь у меня есть оружие, шлем и щит, теперь я чувствую себя уверенным; приходите-ка, и я буду вас колотить, несмотря на вашу теологию, так что вы не будете знать, куда удрать. Да, Гуиллермо… я – штраусианец, я, жалкий поэт, прячусь под крылья гениального Давида Фридриха Штрауса. Послушай-ка, что это за молодчина! Вот четыре евангелия с их хаотической пестротой; мистика распростирается перед ними в молитвенном благоговении, – и вот появляется Штраус, как молодой бог, извлекает хаос на солнечный свет, и – Adios, вера! – она оказывается дырявой, как губка…»

Философская система Гегеля явилась для Фридриха таким же вдохновляющим откровением, как и для Маркса. В «Ландшафтах», статье, помещенной в 1840 году в «Телеграфе», в которой Энгельс описывал свое путешествие в Вестфалию, Рейнскую область, Голландию и Англию, он сравнивал впечатление от первой встречи с разыгравшимся морем с чувством, овладевшим им, когда он поднялся на вершины мощной системы Гегеля.

В отличие от Маркса, литературный талант которого был подчинен философскому мышлению, Энгельс проявил неповторимое дарование как самобытный очеркист и публицист. Мысли, навеянные Гегелем, он сравнивает с бурей на море.

«Я знаю еще только одно впечатление, которое можно сравнить с этим, – говорит Фридрих, – когда мне впервые открылась великая идея последнего философа, самая исполинская мысль девятнадцатого столетия, то меня охватил такой блаженный трепет, как будто бы на меня повеяло свежим морским воздухом под чистейшим безоблачным небом; глубины умозрения распростерлись передо мною как неизмеримая пучина моря, от которой не может оторваться взор, стремящийся проникнуть до ее дна; мы живем, движемся и обретаемся в боге! Это доходит на море до нашего сознания; мы чувствуем, что все вокруг нас и мы сами проникнуты богом».

Энгельс нашел в Гегеле «титанические идеи», которые заставили молодого человека перейти от отвлеченного мышления к действию, от философии к политической борьбе.

«…Я должен впитать в себя весьма существенные элементы этой грандиозной системы. Гегелевская идея бога стала уже моей идеей… Кроме того, – писал Фридрих своим друзьям, – я штудирую «Философию истории» Гегеля – грандиозное произведение; каждый вечер я обязательно читаю ее, и ее титанические идеи страшно захватывают меня… Гегелю никто не повредил больше, чем его собственные ученики…»

Осознав, что нет иного пути для достижения победы над реакцией, кроме сражения с мечом, в руках, Энгельс со свойственной ему энергичностью решительно бросился в политическую борьбу.