Меланома кожи – злокачественная опухоль нейроэктодермального происхождения, которая развивается из трансформированных меланоцитов, расположенных преимущественно в коже.

Диагностика:

Первостепенно, в диагностике меланомы кожи – это визуальный метод. Дерматолог или онколог проводит осмотр опухоли при естественном освещении, а так же с применением дерматоскопа. Злокачественность невуса оценивается по нескольким критериям:

1. Измерение диаметра образования.

2. Оценка краев невуса.

3. Симметричность.

4. Цвет опухоли, наличие включений и т.д.

Меланома подозревается, если наблюдается соответствие всех критериев алгоритма диагностики, принятого Всемирной ассоциацией онкологов:

А — Асимметрия опухоли. Оценивается при мысленном разделении невуса пополам.

В – Края невуса зубчатые, неровные. Опухоль может подниматься над кожей или нет.

С – Цвет образования пятнистый, неоднородный, может варьировать от черного до синего или белого.

D – Диаметр при измерении линейкой больше 5 мм.

Е – При наблюдении за развитием опухоли, происходят какие-либо изменения. Увеличение размера, смена окраски, появление кровянистых выделений, пальпируемый узел. Резкие перемены в невусе должны насторожить как врача, так и пациента.

Диагностика отдаленных метастаз проводится так же определенному алгоритму:

1. Общеклинические исследования: анализ крови, мочи, уровень глюкозы в крови.

2. Биохимические исследования. Функция печени: АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий, и его фракции, протеинограмма. Почки: креатинин, мочевина, остаточный азот. Легкие: ЛДГ.

3. Рентгенографические исследования в двух проекциях: легких, органов брюшной полости, позвоночника, черепа.

4. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства, регионарных и отдаленных лимфатических узлов, органов малого таза.

5. Спиральная компьютерная томография для более детального изучения органов и тканей.

6. Магнитно – резонансная томография с усилением и без.

7. Позитронно-эмиссионное исследование

Одно из направлений диагностики меланомы – это онкомаркеры в крови. СД 44 – клеточные поверхностные рецепторы для гиалуроната – трансмембранные гликопротеины. Данный маркер – показатель наличия метастазирования меланомы. Метод диагностики проводится с помощью иммунно — ферментного анализа с сывороткой здорового донора. Повышенная экспрессия СД 44 говорит о том, что меланома способна к метастазированию. Онкологу эта информация будет полезна для подтверждения злокачественного диагноза. Анализ крови при меланоме кожи на онкомаркеры нужно сдавать натощак в специальной лаборатории.

Лечение:

1. Хирургическое вмешательство.

2. Иммунотерапия.

3. Химиотерапия и лучевая терапия при наличии отдаленных метастаз.

Иммунотерапия проводится с применением интерферонов. Исследования зарубежных ученых утверждают, что применение рекомбинантного а- интерферона снижает дальнейшее развитие патологии на 20%.

Терапия назначается только по особым показаниям, так как препарат вводится в высоких дозах и обладает выраженной токсичностью. Больной должен соответствовать по возрасту, иметь стабильное общее состояние и отвечать на лечение.

Химиотерапевтическое лечение меланомы нецелесообразно, так как опухоль не отвечает на химиопрепараты. Однако, при наличии отдаленных метастаз в 20% случаев удается

получить терапевтический эффект от химии. При этом уменьшаются метастатические отсевы, происходит улучшение общего состояния пациента

Билет № 8

1.Эпидемиология злокачественных новообразований. Показатели заболеваемости и смертности по основным локализациям злокачественных новообразований. Особенности заболеваемости ЗНО у детей и подростков.

Эпидемиология злокачественных новообразований:

.В России ежегодно злокачественные новообразования (ЗНО) впервые диагностируется приблизительно у 3500 детей Так, в 2015 г. впервые взяты под диспансерное наблюдение 31022 ребенка в возрасте 0 – 14 лет в возрасте 0 – 17 лет – 3624 число впервые выявленных опухолей у детей в возрасте 0 – 14 лет составило 3123, в возрасте 0 – 17 лет – 3644. Под наблюдением в онкологических учреждениях в 2015 г. находились 17515 пациентов в возрасте 0 – 14 лет (в 2014 г. – 16540), в возрасте 0 – 17 лет – 22484 (в 2014 г. – 21217). Доля ЗНО с морфологически подтвержденным диагнозом в 2015 г. у детей в возрасте 0 – 14 лет составила 92,6% (в 2014 г. – 89,6%), у детей в возрасте 0 – 17 лет – 93% Показатели распределения пациентов в возрасте 0 – 14 лет по стадиям опухолевого процесса составили: I ст. − 7,1% (2014 г. − 7,7%), II ст. − 14% III ст.− 8,9% (2014 г. − 10,4%), IV ст. − 8,6%, как и в 2014 г. (для возрастной группы 0 – 17 лет – 8% (8,8%) 15,4% (15,7%), 9,2% (10,9%), 9,1% (9,1%), соответственно). Высокий удельный вес больных с не установленной стадией заболевания, составивший в 2015 г. для детей 0 – 14 лет 61,4% (0 – 17 лет – 58,3%), обусловлен тем, что около половины ЗНО у детей составляют гемобластозы. Доля детей с ЗНО, выявленными активно, для возрастной группы 0 – 14 лет составила лишь 4,9%, для возрастной группы 0 – 17 лет – 5,1%.

Показатели заболеваемости и смертности по основным локализациям злокачественных новообразований:

1. Показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями:

• интенсивный - впервые выявленные больные со злокачественными опухолями (в абсолютных цифрах)/средняя годовая численность населения территории (рассчитывается на 1000, 10 тыс., 100 тыс. населения);

• стандартизованный - рассчитывается для выравнивания влияния различной возрастной структуры на заболеваемость.

Показатель заболеваемости характеризует частоту возникновения новых случаев болезни в течение определенного времени. Кумулятивный показатель заболеваемости характеризует категорию лиц, заболевших данным заболеванием за определенный промежуток времени, численность всей группы в начале периода.

2. Показатели смертности от злокачественных новообразований:

• интенсивный - умершие больные злокачественными опухолями (в абсолютных цифрах)/средняя годовая численность населения территории (рассчитывается на 1000, 10 тыс., 100 тыс. населения);

• стандартизованный - рассчитывается для выравнивания влияния различной возрастной структуры на смертность.

Особенности распространенности онкологических заболеваний выявляются путем сравнительного изучения влияния соответствующих показателей, их частоты, структуры на заболеваемость (смертность). Распространенность онкологических заболеваний как показатель позволяет оценить, какая доля населения в определенный период времени имеет данную патологию.

В Российской Федерации отмечается тенденция к росту заболеваемости злокачественными новообразованиями и смертности от них.

Заболеваемость населения Российской Федерации злокачественными новообразованиями

В России с 2000 по 2005 г. количество больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования увеличилось на 4,6 % и достигло 469 195 человек.

Интенсивный показатель заболеваемости в России в 2007 г. составил 341,3 на 100 тыс. населения). В структуре онкологической заболеваемости в РФ в целом преобладали злокачественные новообразования следующих локализаций: опухоли трахеи, бронхов, легкого (13,8 %), кожи (11,0 %;

вместе с меланомой - 12,4 %), желудка (10,4 %), молочной железы (10,0 %), ободочной кишки (5,9 %), прямой кишки, ректосигмоидного соединения и ануса (4,8 %), лимфатической и кроветворной тканей (4,4 %), тела матки (3,4 %), почек (3,1 %), поджелудочной железы (2,9 %), шейки матки (2,7 %), яичников (2,6 %), мочевого пузыря (2,6 %).

Интенсивный показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения РФ в 2007 г. составил 343,5 на 100 тыс. населения. В структуре заболеваемости мужского населения России лидировали рак легкого (21,9 %), рак желудка (11,3 %), немеланомные новообразования кожи (9,3 %), рак предстательной железы (7,7 %), рак ободочной (5,2 %) и прямой (5,2 %) кишки.

Интенсивный показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения РФ в 2007 г. составил 339,4 на 100 тыс. населения. У женщин чаще всего наблюдались рак молочной железы (19,8 %), немеланомные новообразования кожи (13,3 %), рак желудка (7,5 %), рак ободочной кишки (7,0 %), рак тела (6,8 %) и шейки (5,2 %) матки.

Число зарегистрированных новых случаев злокачественного новообразования у детей в 2005 г. составило 2382 (в 2001 г. - 2571). Первое место в структуре онкологической заболеваемости детского населения России занимают лейкозы (33,0 %), далее следуют опухоли головного мозга и других отделов нервной системы (18 %), почек (7,5 %), костей и суставных хрящей (6 %), мезотелиальных и мягких тканей (5,1 %). Среди гемобластозов чаще других встречаются лимфолейкоз (56,5 %), лимфо- и ретикулосаркомы (17,1 %), лимфогранулематоз (9,5 %). Максимальная заболеваемость мальчиков и девочек отмечается в 0-4 года (14,3 на 100 тыс. населения). На эту возрастную группу приходится пик заболеваемости злокачественными новообразованиями мягких тканей, мочевого пузыря, печени, яичка, почки и острымлимфолейкозом. С возрастом увеличивается заболеваемость опухолями костей и суставных хрящей, яичников, щитовидной железы. Примерно одинаковая заболеваемость во всех возрастных группах наблюдается при злокачественных новообразованиях ЦНС. В среднем в 2001-2005 гг. максимальная заболеваемость детей злокачественными новообразованиями отмечалась в Республике Алтай, Пензенской и Калининградской областях (6,8-7,1 на 100 тыс. детей).

Особенности заболеваемости ЗНО у детей и подростков: Онкологические заболевания у детей имеют свои особенности. К примеру, известно, что раковые заболевания у детей, в отличие от взрослых, являются казуистикой и встречаются чрезвычайно редко. Общая заболеваемость

злокачественными опухолями у детей относительно невелика и составляет примерно 1-2 случая на 10000 детей, в то время как у взрослых этот показатель в десятки раз выше. Примерно треть случаев злокачественных новообразований у детей составляют лейкемии или лейкозы. Если у взрослых 90% опухолей связано с воздействием внешних факторов, то для детей несколько большее значение имеют генетические факторы. Из факторов окружающей среды наиболее значимыми являются:

В зависимости от возраста и типа выделяют три большие группы опухолей, встречающихся у детей:

Эмбриональные опухоли.

Ювенильные опухоли

Опухоли взрослого типа

2.Основные клинико-морфологические формы рака желудка. Принципы классификации рака желудка по TNM.

Формы рака желудка:

-кишечная форма (состав опухоли можно спутать с поражением кишечного типа, маскировка элементов под кишечную метаплазию)

-диффузная форма( характеризуется быстрым и прогрессивным поражением других органов)

-смешанный тип ( когда встречаются элементы вышеописанных форм)

Классификации рака желудка по TNM

Т – первичная опухоль

Тх – недостаточно данных для оценки первичной опухоли

То – первичная опухоль не определяется

Тis – преинвазивная карцинома (интраэпителиальная опухоль без инвазии собственной оболочки слизистой (carcinomainsitu)

Т1 – опухоль инфильтрирует стенку желудка до подслизистого слоя

Т2 – опухоль инфильтрирует стенку желудка до субсерозной оболочки (Т2а - опухоль инфильтрирует стенку желудка до мышечной оболочки; Т2б - опухоль инфильтрирует стенку желудка до субсерозной оболочки)

Т3 - опухоль прорастает серозную оболочку (висцеральную брюшину)

Т4 - опухоль распространяется на соседние структуры

N регионарные лимфатические узлы

Nх – недостаточно данных для оценки регионарных л/узлов

N1 – имеются метастазы в 1 – 6 регионарных лимфатических узлах

N2 – имеются метастазы в 7 – 15 регионарных лимфатических узлах

N3 – имеются метастазы более чем в 15 регионарных лимфатических узлах

М отдалённые метастазы

Мх – недостаточно данных для определения отдалённых метастазов

М0 – нет признаков отдалённых метастазов

М1 – имеются отдалённые метастазы

G гистологическая дифференцировка

Gх – степень дифференцировки не может быть установлена

G1 – высокая степень дифференцировки

G2 – средняя степень дифференцировки

G3 – низкая степень дифференцировки

G4 – недифференцированная опухоль

Группировка по стадиям

Стадия 0 Тis N0 М0

Стадия IА Т1 N0 М0

Стадия IВ Т1 N1 М0

Т2 N0 М0

Стадия II Т1 N2 М0

Т2 N1 М0

Т3 N0 М0

Стадия IIIА Т2 N2 М0

Т3 N1 М0

Т4 N0 М0

Стадия IIIБ Т3 N2 М0

Стадия IV Т4 N1, N2, N3 М0

Т1,Т2, Т3 N3 М0

любая Т любая N М1

1. Лечение лимфогранулематоза. Выбор метода лечения в зависимости от стадии заболевания. Роль хирургического метода в лечении лимфогранулематоза.

Лечебные мероприятия при лимфогранулематозе планируются в зависимости от стадии заболевания.

При выявлении болезни на ранних стадиях (1 или 2) могут применяться следующие принципы лечения:

· Для взрослых рекомендуется проведение лучевой терапии. Ее применение позволяет добиться стойкой ремиссии, хотя наряду с тем наблюдается ряд серьезных осложнений;

· Детям на ранней стадии проводится комбинированное лечение, предполагающее применение химиотерапии и низких доз лучевой терапии. Принцип низкодозированной лучевой терапии был разработан специально с целью предотвращения бесплодия, лейкемии и токсического действия, оказываемого лечебными препаратами и манипуляциями на дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

Стандартным лечением всех пациентов с третьей стадией лимфогранулематоза является лучевая и химиотерапия. На четвертой стадии заболевания специалисты рекомендуют применять химиолечение. Новейшие разработки в области химиотерапии обеспечивают положительный прогноз лимфогранулематоза и пятилетнюю выживаемость около 90% пациентов.

Рецидивы после лечения возникают у 20-35% пациентов. При развитии рецидива проводится повторная лучевая и химиотерапия с последующей пересадкой клеток костного мозга. Обычно такое лечение приводит к достижению стойкой ремиссии, хотя повторные рецидивы все же возможны.

Лучевая терапия позволяет добиться остановки роста и уменьшения размеров опухоли. Этот метод применяется преимущественно для лечения взрослых пациентов, так как имеет множество тяжелых побочных эффектов.

Применение химиотерапии означает прием специальных лекарственных средств, вызывающих гибель раковых клеток. Эти препараты называются цитотоксичными и обладают системным действием, так как воздействуют на весь организм, а не только на опухоль.

Объем химиотерапии планируется, исходя из стадии заболевания, и включает от 4 до 8 курсов. Один курс составляет 28 дней.

Трансплантация

Пациентам с рецидивом или прогрессирующим лимфогранулематозом может быть назначена повторная химиотерапия с последующей пересадкой костного мозга. Это означает, что клетки костного мозга пациента будут заменены на здоровые. Так обеспечивается нормализация работы костного мозга после токсического воздействия лечебных препаратов. Костный мозг пациента может быть заменен его же собственными или донорскими клетками. Второй вариант связан с повышенным риском отторжения трансплантата и используется только при неудаче пересадки собственного материала.

Бланк экзаменационного билета №9

1.Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача-онколога.

Медицинская деонтология – наука о врачебном долге. Общение с онкологическим больным без соблюдения правил деонтологии недопустимо. Основой является принцип максимальной пользы для больного. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:

1Каждый больной подлежит лечению

2 Отношения между пациентом и врачом должны строиться на принципах терпимости , взаимопонимания и соблюдения прав и основных свобод каждой из сторон

3 диагностические процедуры и лечебную помощь следует осуществлять максимально щадя психику больного 4 Пациент имеет право на исчерпывающую информацию о состоянии своего здоровья , диагнозе, прогнозе, и плане лечебных мероприятий.

5Отношения с пациентом строятся на основе взаимного доверия и взаимной ответственности .

Излечение рака не излечивает от страха перед рецедивом опухоли . Реабилитация излеченного включает не только медикаментозное, но и психологическое воздействие.

Неизлеченный онкобольной подлежит паллиативной и симптоматической терапии

Врач не имеет права разглашать сведения об онкологическом больном посторонним лицам , исключение делается для родственников и наиболее близких больному людей при отсутствии возражений с его стороны.

Указывать даже ориентировочного срока продолжительности жизни не стоит Больной имеет право ознакомиться с историей болезни и получить все сведения о своем заболевании только от лечащего врача.

2.Диагностика рака гортани. Алгоритм диагностических процедур для определения стадии заболевания.

Анамнез

При сборе анамнеза обращают внимание на скрининг этиопатогенетических факторов развития заболевания, частоту рецидивов. Важен анамнез голосового расстройства (характер нарушения голосовой функции, его давность, потребность пациента в голосовых нагрузках), так как это позволяет не только провести начальную дифференциальную диагностику заболевания и определить его давность, но и построить правильную систему этапного голосовосстановительного лечения.

Физикальное исследование

При физикальном исследовании больного хроническим ларингитом следует обращать внимание на наружные контуры шеи и гортани, подвижность скелета гортани пальпаторно и при глотании, участие мышц шеи в фонации. При напряженной фонации отчетливо видно напряжение наружных мышц шеи. Оцениваются регионарные лимфоузлы, их увеличение может свидетельствовать о перерождении предракового процесса. В плане оценки голосовой функции кроме субъективной оценки качества голоса оценивают качество артикуляции и индивидуальные особенности речи.

При диагностике используются следующие процедуры: Непрямая ларингоскопия, внешний осмотр и пальпация. Фиброларингоскопия. Данный метод является одним из основных методов в диагностике рака горла. При проведении этой процедуры есть возможность осмотреть все отделы гортани в большом разрешении и без "слепых зон".

Инструмент вводится в гортань легко и безопасно, есть возможность взять биопсию для цитологического исследования. Ко всему прочему, есть возможность визуализации подскладочного отдела и выполнения высококачественной фотосъемки.

Морфологическое исследование (гистологическое, цитологическое) материала полученного при биопсии, пункции и соскобах. Компьютерная томография (КТ) гортани. Используется для оценки состояний хрящей гортани, которые нельзя увидеть при ларингоскопии. Также этот метод дает дополнительную информацию о вестибулярном отделе гортани и гортаноглотке.

Магнитно-резонансная томография (МРТ). Этот метод позволяет оценить состояние голосовых складок, подскладочного отдела, просвета гортанных желудочков, черпалонадгортанных складок, грушевидных синусов. Рентгенография легких. Используется в случае подозрения на отдаленные метастазы.

Ультразвуковое исследование печени и лимфоузлов шеи. Используется в случае подозрения на отдаленные и регионарные метастазы. При наличии увеличенных регионарных лимфоузлов — пункция их для цитологического подтверждения. Все эти методы позволяют однозначно поставить диагноз и назначить подходящее лечение.

3.Нейробластома. Клиника, диагностика, лечение

Нейробластома – эмбриональная злокачественная опухоль, происходящая из симпатогониев (незрелых клеток-предшественников симпатической нервной системы), самая частая экстракраниальная солидная опухоль у детей. Являясь эмбриональной опухолью, встречается в раннем детском возрасте. Примерно 40% случаев заболевания встречается на первом году жизни, с возрастом количество случаев уменьшается. 90% больных младше 6 лет. Нейробластома может возникать в любой анатомической области, где располагается симпатическая нервная система: надпочечники, шейный, грудной и брюшной симпатический отделы, параганглии. Около половины случаев заболевания на

момент постановки диагноза имеет признаки метастазирования. Наиболее часто метастазы встречаются в регионарных и отдаленных лимфоузлах, костном мозге, костях, печени и коже, реже – в ЦНС, крайне редко – в легких

.КЛИНИКА

Первоначальные симптомы НБ не имеют специфичности и могут имитировать различные педиатрические заболевания. Это объясняется, во-первых, возможностью поражения опухолью и метастазами нескольких зон организма ребенка, а также метаболическими нарушениями, обусловленными ростом этих опухолевых очагов. Боли, лихорадка, потеря массы тела могут быть у 1/3 больных. В ряде случаев отмечается диарея В течение длительного времени может быть и бессимптомное течение или иметь место «малые опухолевые признаки» - снижение аппетита, потеря веса, субфебрильная температура, необычная вялость, нарушение сна, бледность кожных покровов, периодические боли в животе, понос и рвота без видимых причин, запоры, боли в конечностях. Растущая инфильтрирующая опухоль, располагающаяся на шее, в грудной клетке, брюшной и тазовых полостях, может, прорастая и сдавливая окружающие ее структуры, давать соответствующийсимптомокомплекс. При локализации в области головы и шеи первыми симптомами могут быть появление пальпируемых опухолевых узлов и развитие синдрома Горнера. Ретробульбарная локализация опухоли может проявиться симптомом «очков» с экзофтальмом. Развиваясь в грудной клетке, она может стать причиной нарушения дыхания, дисфагии, сдавления вен. При расположении опухоли в заднем средостении появляются навязчивый кашель, дыхательные расстройства, дисфагия, частые срыгивания и деформация грудной стенки. Первым сигналом наличия опухоли в брюшной полости может быть наличие в ней пальпируемых опухолевых масс, в то время как новообразования таза могут проявляться нарушением акта дефекации и мочеиспускания. При локализации опухоли в забрюшинном пространстве могут быть боли в животе, не связанные с приемом пищи, снижение аппетита. При пальпации живота определяется в левом подреберье, иногда в эпигастрии плотная, бугристая, неподвижная опухоль, вызывают характерные неврологические симптомы, к которым можно отнести такие, как вялый паралич конечностей и/или нарушение мочеиспускания с напряженным мочевым пузырем.. У новорожденных первым признаком развития метастазов является быстрое увеличение печени, иногда сопровождающееся образованием на коже узлов голубоватого цвета и поражением костного мозга. У детей более старшего возраста развитие метастазов может вызвать боли в костях и увеличение лимфатических узлов. Иногда заболевание имеет признаки, характерные для лейкемии, т. е. у детей развиваются анемия и кровоизлияния на слизистых оболочках и коже,.

ДИАГНОСТИКА

Основные мероприятия в диагностический период:

• Визуализация: УЗИ, КТ, МРТ (метод выбора)

• Пункция костного мозга из 3-х – 4-х точек

• Определение концентрации метаболитов катехоламинов в разовой моче и/или

крови

• Биопсия опухоли

• Определение экспрессии N-myc онкогена, trk генов, делеции 1-ой хромосомы,

плоидности ДНК в клетках опухоли

• Сцинтиграфия костей скелета (технеций)

• Уровень ферритина, LDH, NSE в сыворотке

• Определение тромбоцитов

Согласно международным критериям INSS, диагноз нейробластомы может быть

поставлен 2-мя способами

⇒ Не вызывающий никаких сомнений гистологический диагноз, полученный

вследствие биопсии опухоли

или

⇒ обнаружение типичных опухолевых агломератов в аспирате или биоптате костного

мозга + повышенное содержание катехоламинов в моче или сыворотке

.

ЛЕЧЕНИЕ При лечении нейробластомы применяют следующие методы противоопухолевой терапии:

· Хирургический метод · Химиотерапия · Лучевая терапия

· Трансплантация костного мозга

В случае своевременного обнаружения опухоли производится удаление первичного опухолевого узла. Как правило, опухоль не рецидивирует при наличии оставшихся опухолевых клеток, что также отличает нейробластому от других злокачественных опухолей.

Химиотерапия нейробластомы включает применение винкристина, циклофосфамида, цисплатина, доксорубицина, вепезида, тенипозида и мелфалана. Противоопухолевой активностью к нейробластоме обладают также ифосфамид и карбоплатин.

Лучевая терапия используется не во всех случаях ввиду её опасности. Однако она показана к

применению при нерезектабельных опухолях или метастазах, малоэффективности использованной химиотерапии, а также для устранения возможных рецидивов.

Как разновидность лучевой терапии применяют введение в опухоль радиоактивного изотопа иода 131I, который избирательно накапливается нейробластомой.

Лечение на стадиях I, II заключается в хирургическом вмешательстве, которому предшествует химиотерапия. Как правило, в III стадии нейробластома уже неоперабельна, что делает обязательной предоперационную химиотерапию, которая позволяет добиться существенной регрессии опухоли до резектабельных размеров. На IV стадии обязательна высокодозная химиотерапия, хирургическая операция и пересадка костного мозга.

Бланк экзаменационного билета №10

1.Организация онкологической службы. Роль и задачи врача онкологического кабинета, районного онколога. Роль и задачи смотрового кабинета.

Организация онкологической службы

- ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

-ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

-ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

-ОНКОЛОГИЧЕСКИКИЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ

Кабинет осуществляет:

· оказание консультативной и диагностической помощи больным злокачественными новообразованиями и с подозрением на них и, при необходимости, направление больного в онкологический диспансер;

· лечение больных злокачественными новообразованиями по рекомендациям онкологических диспансеров, институтов;

· диспансерное наблюдение за больными со злокачественными новообразованиями и некоторыми формами предопухолевых заболеваний;

· консультации и патронаж на дому нуждающихся в этом больных злокачественными новообразованиями;

· контроль за своевременной госпитализацией больных для специального, паллиативного и симптоматического лечения, анализ причин отказов в госпитализации;

· учет больных злокачественными новообразованиями, проживающих на территории деятельности кабинета, контроль за своевременным направлением извещений на них в онкологические диспансеры;

· анализ и разбор диагностических ошибок с врачами амбулаторно-поликлинических учреждений;

· методическую помощь врачам по организации профилактических осмотров, диспансеризации больных с предопухолевыми и хроническими заболеваниями, санитарно-просветительной работы среди населения.

Особое место в системе профилактики и раннего выявления опухолевых и предопухолевых заболеваний занимает смотровой кабинет поликлиники. Он не принадлежит непосредственно к онкологическим учреждениям, однако по роду своей деятельности осуществляет мероприятия, направленные на раннее выявление опухолевых

и предопухолевых заболеваний среди лиц, обращающихся в поликлинику по поводу тех или иных заболеваний. В задачи смотрового кабинета входит также учет лиц с выявленной патологией и их направление к соответствующему специалисту для уточнения диагноза и организации лечения.

2.Колоректальный рак. Эпидемиология. Факторы риска и предраковые заболевания.

.Колоректальный рак — злокачественная опухоль из элементов эпителия толстой кишки.

Эпидемиология

Заболеваемость колоректальным раком растёт практически во всех странах, в том числе и в России.

В США и некоторых европейских странах заболеваемость колоректальным раком стабилизировалась, а порой начала снижаться.

Это объясняется профилактическими мерами, изменением характера питания в результате усиленной санитарной пропаганды), борьбой с избыточным весом.

Заболеваемость колоректальным раком повышается с увеличением возраста и достигает максимума в возрастной группе старше 70 лет.

В структуре заболеваемости злокачественными опухолями колоректальный рак в России занимает 3 место после рака лёгкого и опухолей (рак и меланома) кожи.

Наиболее высокая заболеваемость раком ободочной кишки в Японии, в стране, в которой частота этой болезни до недавнего времени являлась низкой Высока заболеваемость среди темнокожего населения США в странах Северной и Западной Европы.

Заболеваемость в России у мужчин – 14, у женщин – 12 на 100000 населения. В структуре онкологической заболеваемости рак ободочной кишки занимает 5 место..

В России заболеваемость у мужчин – 14, у женщин – 8 на 100000 населения. В структуре онкологической заболеваемости рак прямой кишки занимает 6 место.

Низкая заболеваемость колоректальным раком отмечается в странах Африки, в Южной и Центральной Америке.

Соотношение рака ободочной кишки к раку прямой кишки в развитых странах составляет примерно 2:1, в отсталых -1:1. В России этот показатель составляет 1,2:1. Первично-множественный синхронный колоректальный рак диагностируется у 4 – 8% больных.

Факторы и группы риска

Особенности питания и факторы внешней среды

Говоря о причинах возникновения необходимо отметить, что наиболее часто опухоль локализуется , где происходит задержка кишечного содержимого - в прямой кишке, сигмовидной и слепой.

более высокий уровень заболеваемости среди тех групп населения, пища которых богата животными жирами, белками, легко усвояемыми углеводами и содержит мало клетчатки. Предполагается, что возникновение опухолей толстой кишки связано с изменением секреции желчи, состава желчных кислот и кишечной флоры под влиянием отдельных компонентов пищи. Все эти факторы, влияя на процесс выделения и метаболизм желчных кислот и таким образом определяя их содержание в толстой кишке, оказывают влияние на риск заболеваемости раком толстой кишки .

Высокая частота предшествующих холецистэктомий при раке толстой кишки объясняется высоким содержанием в желчи вторичных желчных кислот, что способствует камнеобразованию.

Наиболее постоянным фактором риска возникновения колоректального рака оказывается содержание протеина в пище.. Ожирение и, в меньшей степени, чрезмерный вес являются признанными факторами риска возникновения рака толстой кишки.

Канцерогенное влияние особенностей питания на толстую кишку и рост колоректального рака объясняется образованием нитросоединений в кишечнике.алкголь

Многолетнее изучение особенностей питания показало, что риск заболевания снижается при употреблении пищи богатой содержанием клетчатки, пищевой рацион, в котором содержится большое количество овощей и фруктов, снижает риск развития рака толстой кишки.Высокая физическая активность, как профессиональная, так и связанная с физическими упражнениями, тоже снижает риск развития рака толстой кишки.

Наследственно-генетические факторы и предраковые заболевания

Среди близких родственников больных раком толстой кишки эта форма рака встречается в 2—3 раза чаще, чем в других популяциях.

В результате генеалогического обследования семей пробандов с первично-множественными опухолями, показано, что частота рака толстой кишки среди родственников I степени родства составила 9 %, что превышает таковую не только в популяции (в 70 раз), но и среди родственников пробандов, болеющих раком толстой кишки (в 3,4 раза).

Риск развития рака толстой кишки очень высок у больных с некоторыми врождёнными болезнями, такими как семейный аденоматозный полипоз, синдромы Гарднера, Пейтца — Егерса, Тюрко, наследственного неполипозного рака толстой кишки.

Причиной возникновения семейного аденоматозногополипоза является герминальная мутация в гене АРС. У 90% носителей мутированного гена АРС к 45 годам развивается рак толстой кишки. Средний возраст появления первых признаков болезни – 20 лет. Наблюдаются тяжесть в животе, метеоризм, диарея, кровотечение.

Причинами возникновения наследственного неполипозного рака толстой кишки являются мутации в одном или нескольких генах, отвечающих за репарацию ДНК.

Синдром Гарднера – наследственная болезнь, характеризующаяся множественнымполипозом прямой и ободочной кишки в сочетании с доброкачественными опухолями, чаще костей и кожи; наследуется по аутосомно-доминантному типу. Облигатный предрак.

Синдром Пейтца-Егерса – наследственный полипоз желудочно-кишечного тракта, сочетающийся с коричневой мелкоточечной пигментацией слизистых оболочек губ и полости рта, а также кожи в окружности рта и тыльных поверхностей мелких суставов кистей. Колоректальный рак возникает у 40% больных.

Синдром Тюрко - наследственная болезнь. Проявляется сочетанием полипоза кишечника и опухоли мозга.

. частота малигнизации полипов колеблется от 10 до 50 %, а при диффузном (семейном) полипозе она достигает 100 %..

К числу предопухолевых заболеваний могут быть отнесены также неспецифический язвенный колит, болезнь Крона и другие хронические воспалительные заболевания толстой кишки, а больные, страдающие этими заболеваниями, должны относиться к группам риска.

Колоректальный рак чаще встречается у людей, излечённых от рака толстой кишки, яичников, тела матки и молочной железы.

повышенный риск возникновения колоректального рака:

1) полипоз — 100 %;

2) одиночные и групповые полипы — 20 %;

3) язвенный колит — 4—5 %;

4) предшествующая операция по поводу рака толстой кишки — 15%;

5) предшествующая операция на молочной железе и яичниках — 8%;

6) уретероколостомия — 8 %.

3.Принципы лечения остеогенной саркомы и саркомы Юинга. Особенности лечения

злокачественных опухолей костей у детей и подростков.

Лечение остеогенной саркомы включает в себя следующие стадии:

1. Предоперационная химиотерапия для подавления микрометастазов в лёгких, уменьшения размеров первичного очага опухолеобразования и оценки гистологического ответа опухоли на химиотерапию, что определяет дальнейшую методику лечения. Для лечения остеогенной саркомы в настоящее время используются следующие препараты: высокодозный метотрексат, адрибластин, ифосфамид, препараты платины, (карбоплатин, цисплатин), этопозид.

2. Обязательная операция. Если ранее прибегали к обширной операции, зачастую включающую в себя ампутацию всей конечности, то в настоящее время ограничиваются щадящей операцией. При этом удаляют лишь части кости с заменой её на имплантат из пластика, металла или трупной кости. От органосохраняющей операции отказываются в тех случаях, когда опухоль прорастает сосудисто-нервный пучок, если произошёл патологический перелом, а также при больших размерах опухоли и её прорастании в мягкие ткани. Наличие метастазов не является противопоказанием к органосохраняющей операции. Крупные метастазы в лёгких также удаляются хирургически.

3. Послеоперационная химиотерапия с учётом результатов предоперационной химиотерапии.

Лучевая терапия для лечения малоэффективна в силу того, что клетки остеогенной саркомы малочувствительны к ионизирующему излучению. Лучевую терапию проводят в том случае, если по какой-либо причине операция невозможна.

Билет 11

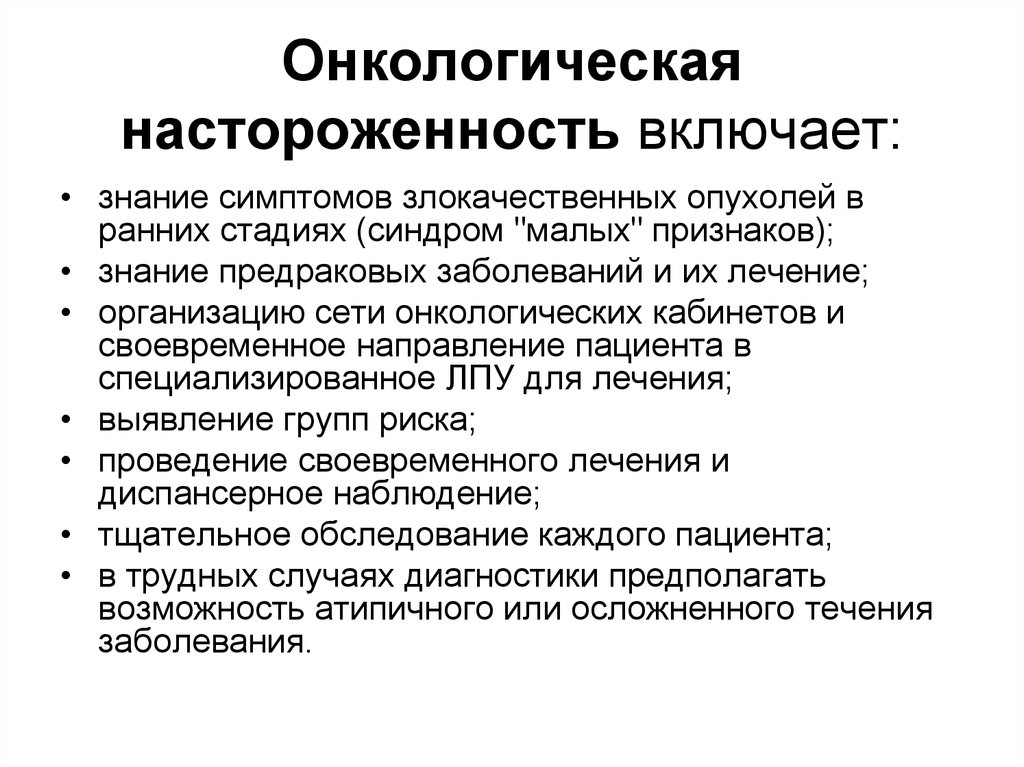

1. Особенности диагностики злокачественных опухолей у детей и подростков. Принципы онкологической настороженности в практике врача-педиатра.

Своевременное распознавание злокачественного заболевания у детей, так же, как и у взрослых, часто зависит от своевременного обращения родителей ребенка к врачу. У педиатра тоже постоянно должна присутствовать онкологическая настороженность, требующая при обследовании ребенка искать, а не исключать злокачественную опухоль во всех случаях затрудненной диагностики.

Врач вынужден активно выявлять признаки болезни, предполагая жалобы ребенка, так как порой невозможно получить жалобы и анамнез от самого пациента (дети раннего возраста), а данные, полученные при расспросе родителей, малоинформативны. Поэтому при обследовании ребенка с подозрением на опухоль объективное исследование занимает большое место, чем в обследовании детей старшего возраста и взрослых.

Опухоли у детей часто встречаются в труднодоступных для исследования местах (полость черепа, забрюшинное пространство), когда даже сложные методы исследования не всегда позволяют поставить диагноз на раннем этапе развития опухоли и обнаружить новообразования удается, лишь когда оно достигает определенных размеров.

У детей встречается относительно малое число визуально обнаруживаемых опухолей. К ним относятся врожденные лейкозы, на которые указывают увеличенные лимфоузлы и лейкемоиды на коже; опухоли мягких тканей, рабдомиомы влагалища. Доброкачественные опухоли — ангиомы обнаруживаются уже при обычном осмотре ребенка при рождении.

Злокачественные опухоли у детей имеют множество масок, под которыми они скрываются. И наоборот, любое заболевание в раннем детском возрасте и даже некоторые физиологические состояния могут своими симптомами напоминать опухолевый процесс. Почти все диагностические исследования у детей необходимо проводить, используя анестезиологическое пособие, чтобы обезболить исследование и добиться неподвижного положения больного. Поэтому рекомендуется проводить в это время не одну, а несколько процедур, требующих иммобилизации ребенка.

Всем вышеперечисленным обусловливаются особенности диагностики опухолей у детей. Различают три группы методов обследования детей: общие, частные и специальные.

К первой группе относятся:

— расспрос родителей и ребенка (при возможности) с удалением особого внимания семейному анамнезу,

— осмотр и физикальное исследование всех органов и систем при необходимости пальпация под наркозом органов брюшной полости и таза),

—определение массы тела и роста ребенка,

—измерение температуры тела,

—измерение артериального давления,

— общий анализ крови с оценкой функции костного мозга,

— общий анализ мочи,

— оценка функционального состояния печени и почек

Эти данные помогают не только установить диагноз, но и оценить изменение функции отдельных органов после проведенного противоопухолевого лечения.

К частным методам относятся методы, применяемые в обязательном порядке всем детям, больным данной формой злокачественной опухоли, независимо от ее гистологической природы, распространенности и наличия осложнений, например, физикальное исследование пораженной области, исследование регионарных лимфатических узлов, рентгенография пораженного отдела скелета при опухолях костей. Часто диагностический этап может быть закончен после использования частных методов обследования. Необходимо помнить об отрицательном воздействии рентгеновских лучей на растущий организм и, по возможности, шире использовать у детей методы ультразвуковой диагностики.

Специальные методы исследования проводятся лишь при наличии определенных показаний. Например, при подозрении на опухоль мозга назначают электроэнцефалографию, радиоизотопную энцефалографию, ангиографию сосудов головного мозга.

Рентгенография органов грудной клеткикак метод исследования показана при любых опухолях, имеющих склонность к метастазированию в легкие (саркомы костей, нефробластома). Рентгеновские снимки органов грудной полости необходимо выполнять в двух взаимно перпендикулярных проекциях — передней и боковой.

Рентгенографию и сцинтиграфию костей скелета используют при определении степени распространенности новообразований, имеющих тенденцию к метастазированию в кости ( нейробластома, саркома Юинга). Сцинтиграфию — радиоизотопный метод исследования с применением радиоактивных препаратов стронция, галлия, технеция, — применяют для поиска скрыто протекающих метастазов.

Рентгенография органов брюшной полостипомогает в определении локализации опухоли, особенно при наличии в ней кальцификатов. Обзорные рентгенограммы живота производят в прямой и боковой проекции.

Ультразвуковой диагностикеотдается предпочтение при исследовании органов брюшной полости и почек. Она позволяет дифференцировать очаговые и диффузные поражения, легко обнаруживает кистозные образования, опухоли, гематомы печени, гидронефроз и другие заболевания.

В последние годы у детей с большим успехом для определения локализации, размера и формы различных опухолей используется компьютерная томография.

|

2. Дифференцированные формы рака щитовидной железы. Этиология, диагностика, особенности метастазирования.

В ЩЖ выделяют А-клетки (фолликулярные), вырабатывающие тироксин; В-клетки (клетки Ашкенази), содержащие серотонин; С-клетки (парафолликулярные), синтезирующие кальцитонин. Наиболее часто встречается папиллярная аденокарцинома, возникающая из А- или В-клеток; развивается медленно, характеризуется высокой частотой регионарного метастазирования. Отдаленные метастазы редки.

Фолликулярная аденокарцинома возникает из А- или В-клеток; встречается реже, чем папиллярная аденокарцинома, а также реже метастазирует в регионарные лимфатические узлы, но чаще - в легкие и кости.

Частота высокодифференцированных аденокарцином (фолликулярная, папиллярная) составляет 80 %.

Медуллярный рак развивается из С-клеток; наблюдается как спорадически, так и при семейном синдроме Сиппла (медуллярный РЩЖ, феохромоцитомы надпочечников, аденомы паращитовидных желез) или в составе синдромов множественной эндокринной неоплазии (MEN IIA, MEN IIB). В случаях семейного медуллярного РЩЖ выявляется мутация гена RET. Опухоль имеет тенденцию к прогрессирующему росту и частому регионарному метастазированию.

К факторам, способствующим возникновению РЩЖ, относят:

• ионизирующее излучение (атомные катастрофы, лучевое лечение новообразований области головы и шеи);

• прием антитиреоидных препаратов, йодную недостаточность, гормональные нарушения (повышенный уровень ТТГ, усиливающего пролиферативные процессы в ЩЖ);

• генетические факторы (случаи семейного РЩЖ).

Примером влияния радионуклидов является возрастание заболеваемости РЩЖ у детей Белоруссии в 100 раз после аварии на Чернобыльской АЭС.

Рак может развиться как в неизмененной, так и в пораженной узловым зобом ЩЖ. Частота выявления рака при одиночных узлах составляет 10-20 %, поэтому больные с узловыми образованиями в ЩЖ относятся к группе повышенного риска.

Для диагностики РЩЖ используют данные опроса, осмотра, пальпации, УЗИ ЩЖ и лимфатических узлов шеи, а также цитологического метода исследования

С целью выяснения распространенности опухоли выполняют КТ шеи (щитовидной железы и лимфатических узлов) (рис. 14.2), при подозрении на медиастинальные метастазы - КТ средостения, эндоскопический осмотр верхних дыхательных и пищеварительных путей. Для уточнения наличия отдаленных метастазов выполняют рентгенографию органов грудной клетки (по показаниям - КТ), радиоизотопное исследование скелета.

УЗИ - обязательное исследование, при котором можно точно определить размеры железы, объем, структуру, контуры опухолевого образования, дифференцировать кистозные и солидные узлы, обнаружить мелкие узлы (диаметром до 1,0 см). Это имеет большое значение для диагностики «скрытого» рака, непальпируемых лимфатических узлов шеи.

Радиоизотопная диагностика с использованием радиоактивного йода и технеция также применяется для дифференциальной диагностики РЩЖ от доброкачественных новообразований, воспалительных заболеваний.

Цитологическое исследование при раке щитовидной железы в 80 % случаев позволяет установить клеточную принадлежность опухоли ив95 % случаев правильно охарактеризовать процесс как злокачественный. Для этого выполняют пункцию как ЩЖ, так и подозрительных в отношении метастазов лимфатических узлов шеи.

Информативность исследования повышается, если пункция подозрительного очага выполняется с УЗ-навигацией.

Следует также выполнять исследование сыворотки крови на тиреоидные гормоны (ТТГ, свободный Т4), тиреоглобулин. При подозрении на медуллярный РЩЖ необходимо определение уровня кальцитонина; это не только может подтвердить диагноз, но и используется в дальнейшем для мониторинга (контроль рецидива).

Метастазирование

Для рака щитовидной железы характерны два пути метастазирования: лимфогенный и гематогенный. Основные путями лимфогенного метастазирования являются лимфатические узлы следующих групп: глубокие яремные, бокового треугольника шеи, включая заакцесорную область, околотрахеальные, включая зону передне-верхнего средостения и предгортанные. По данным онкологических клиник более 40-60% больных раком щитовидной железы, поступают на лечение с регионарными метастазами по ходу сосудисто-нервного пучка шеи и/или в околотрахеальную область. Как уже отмечалось выше метастатическое поражение лимфатических узлов шеи может явиться первым клиническим симптомом данного заболевания.

+

Излюбленными зонами гематогенного метастазирования для рака щитовидной железы являются легкие - от 4,4 до 14% случаев, и кости - от 1 до 8% наблюдений. Более редко, в основном при недифферецированных формах заболевания, наблюдаются метастазы в печени, головном мозгу и других органах. Метастазирование в печень также характерно для генерализованных форм медуллярного рака щитовидной железы.

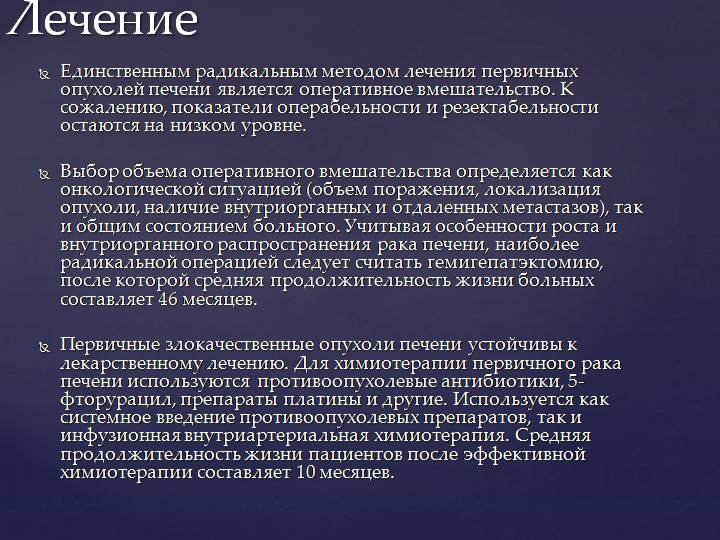

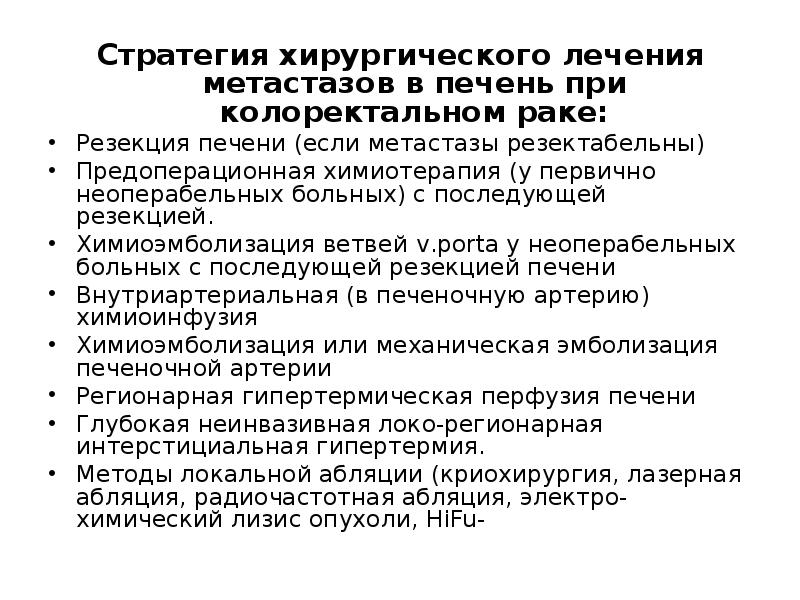

3. Лечение первичного и метастатического рака печени

Билет 12

1. Организация и основные задачи онкологического диспансера.

Онкологический диспансер (республиканский, краевой, областной, городской) является лечебно-профилактическим учреждением, обеспечивающим население квалифицированной и специализированной стационарной и поликлинической онкологической помощью, осуществляет организационно-методическое руководство лечебно-профилактическими учреждениями по вопросам онкологии, обеспечивает специализацию и повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала в области диагностики и лечению больных злокачественными новообразованиями.

Цели:

· осуществление высококвалифицированного лечения (хирургического, лекарственного и комбинированного) опухолевых больных и больных, имеющих предопухолевые заболевания;

· внедрение новых методов диагностики и лечения в практику работы диспансера;

· организация и проведение мероприятий по диспансеризации онкологических больных;

· организация профилактических медицинских осмотров населения;

· систематизация и анализ статистических материалов, касающихся обращаемости больных опухолями в диспансер;

· анализ совместно с другими учреждениями причин запущенности заболевания;

· организация и проведение противораковой пропаганды.

В структуре онкологического диспансера предусмотрены следующие функциональные подразделения: стационар, поликлиника, лаборатория, организационно-методический кабинет, пансионат.

В стационаре обязательно должны быть три отделения: хирургическое, гинекологическое, лучевой терапии (радиологическое).

В поликлинике имеются следующие кабинеты: терапевтический, гинекологический, хирургический, урологический.

Функционируют такие лаборатории, как клиническая, биохимическая, цитологическая, бактериологическая, патогистологическая, радиоизотопная.

Основными задачами онкологического диспансера являются:

1. Обеспечение специализированной помощи.

+

2. Диспансеризация онкологических больных.

3. Организационно – методическая помощь медицинским учреждениям общего профиля по вопросам ранней диагностики злокачественных опухолей.

4. Систематический анализ показателей заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований соответствующей территории.

2. Симптоматическое и паллиативное лечение рака лёгкого.

Паллиативное лечение рака лёгкого применяется в том случае, когда возможности противоопухолевого лечения ограничены или исчерпаны. Такое лечение направлено на улучшение качества жизни (уменьшение выраженности симптомов) и увеличение продолжительности жизни неизлечимых больных и включает в себя:

· обезболивание

· кислородотерапию

· симптоматическую терапию

· психологическую помощь

· переливание крови

· борьба с анемией

· детоксикацию

· паллиативную лучевую терапию

· паллиативную химиотерапию

· паллиативное хирургическое вмешательство (трахеостомия, гастростомия, энтеростомия, нефростомия и т. д.)

Паллиативная помощь при раке лёгкого применяется для борьбы с одышкой, кашлем, кровохарканьем, болевыми ощущениями. Проводится лечение присоединяющихся к опухолевому процессу пневмонии и пневмонита, возникающих при лучевой и химиотерапии.

Методы паллиативного лечения во многом индивидуальны и зависят от состояния больного.

Симптоматическое - противорвотное (антиэметики - ондасетрон, гранисетрон, трописетрон, палосетрон. дексаметазон, блокаторы рецепторов дофамина), боли (первая, вторая и третья ступень купирования боли), лечение запоров, диареи, лечение кахексии-анорексии (при этом используется противоболевая терапия, короткие курсы глюкокортикостероидов, препараты, улучшающие пищеварение (ферменты, прокинетики и др). В рационе питания необходимо увеличить количество белка и омега-3 жирных кислот. Возможно использование парентерального питания.),

3. Дифференциальная диагностика лимфоаденопатий у детей.

ТУберкулез

Лимфогранулематоз

Инфекционный мононуклеоз

Корь

Краснуха

Острые и хронические лейкозы

Лимфолейкозы

Билет 13

1) Структура диагноза онко заболевания, ТНМ, стадирование

TNM классификация

Большая часть опухолей, также рак лёгкого, подразделяется, испозьзуя систему TNM и Международную систему классификации рака лёгких (ISS). Название TNM системы произошло от первых букв: Tumor - первичная опухоль, Node - метастазы в региональные лимфатические узлы, Metastases - отдалённые метастазы.

Первый фактор T в классификации опухолей описывает объём первичной опухоли.

Степени T фактора:

TX – первичную опухоль нельзя оценить

T0 – нет первичной опухоли

Tis – карцинома in situ (рак в пределах слизистой)

T1 – T4 увеличение размеров первичной опухоли и/или локального распространения

Классификация вовлечения лимфатических узлов (N):

NX – региональные лимфатические узлы нельзя оценить

N0 – нет метастазов в региональные лимфатические узлы

N1 – N3 есть метастазы в региональные лимфатические узлы.

Присутствие или отсутствие идентифицируемых метастазов:

Mx – отдалённые метастазы нельзя оценить

M0 – нет отдалённых метастазов

M1 – установленные отдалённые метастазы

Разделение по стадиям

Вместе с диагнозом – рак лёгких - нужно определить распространение болезни или стадию. Главная цель – определить возможности для хирургической операции, как лучшей возможности для лечения рака лёгких. Также от стадии болезни будет зависить, какие средства будут наиболее эффективны в случае локального прогрессирования болезни.

2) медуллярный рак, этиология, клиника

Медуллярный рак является более агрессивным, чем папиллярный и фолликулярный, что проявляется метастазированием в локорегионарные лимфатические узлы шеи на ранних стадиях заболевания. Пятилетняя выживаемость при данной разновидности рака колеблется на уровне 70-80 %, десятилетняя — 60-70 %, двадцатилетняя — 40-50 %. Уровень выживаемости у больных до 40 лет выше, чем после 40.

Развивается опухоль из С-клеток щитовидной железы, продуцирующих кальцитонин. Основной вид лечения медуллярной карциномы щитовидной железы — хирургический. Клетки медуллярного рака не обладают свойством накапливать йод, поэтому у пациентов с этим заболеванием радиоактивный йод не может быть использован в послеоперационном лечении.

У 20% больных медуллярный рак щитовидной железы может иметь наследственную природу и сочетаться с другими эндокринными нарушениями, патологией паращитовидных желез и надпочечников.

Всем пациентам с диагнозом «медуллярный рак щитовидной железы» необходимо провести генетическое исследование на мутацию в RET протоонкогене локализующемся в 10 хромосоме для исключения наследственной природы заболевания. При выявлении у больного мутации в RET протоонкогене необходимо проведение обследования всех близких родственников.

3) Химиотерапия рака желудка, таргентная терапия

При отсутствии противопоказаний пациентам с T2-4NлюбоеM0 рекомендуется проведение

комбинированного лечения по одному из вариантов: 1). периоперационная химиотерапия

(предпочтительнее) (18,19,40) (A, IA); 2). адъювантная химиотерапия (A, Ib); 3). Адъювантная химиолучевая

терапия (после R1/2 резекций), (A, Ib).

Комментарии: Периоперационная химиотерапия

В двух рандомизированных исследованиях показано, что проведение химиотерапии (режимы CF или ECF) на

протяжении 8-9 недель до и после хирургического вмешательства приводит к достоверному значимому

повышению частоты R0-резекций, БРВ и ОВ по сравнению с одним хирургическим лечением (18,19). Абсолютный

выигрыш в 5-летней ОВ составил 13-14%. В германском исследовании AIO проведение по 4 курса химиотерапии

по программе FLOT до и после хирургии привело к достоверному увеличению общей выживаемости по сравнению с

периоперационной химиотерапией режимом ECF (40).

Адъювантная химиотерапия

В рандомизированных исследованиях показано, что назначение после хирургического лечения с D –

лимфодиссекцией перорального фторпиримидина S1 в течение 12 мес. при II-III стадиях рака желудка привело к

достоверному улучшению 3–летней ОВ с 70,1 до 80,1%, а назначение после операции режима XELOX на

протяжении 6 мес –( Ib) к увеличению 3–летней БРВ с 59 до 74% (p<0,0001) при всех стадиях

распространенности: II, IIIA, IIIB [17](1b).

Адъювантную химиотерапию по схемам XELOX (CAPOX) (A) начинают через 4-6 недель после операции при

отсутствии тяжелых осложнений и после нормализации клинико-лабораторных показателей.

Продолжительность адъювантной химиотерапии составляет 6 месяцев. Роль трастузумаба в адъювантной

терапии HER2 рака желудка изучается.

Послеоперационная химиолучевая терапия

Послеоперационная химиолучевая терапия долгие годы являлась стандартом лечения в США на основании

исследования, сравнивавшего адъювантную химиолучевую терапию с наблюдением (20). Однако негативные

результаты исследования CRITICS (41), не показавшего улучшения ОВ от добавления лучевой терапии к

периоперационной терапии, и позитивные результаты исследований по периоперационной химиотерапии (8, 19,

40) привели к потери интереса к проведению адъювантной химиолучевой терапии. Проведение

послеоперационной химиолучевой терапии может быть рекомендовано в случае нерадикального (R1/2)

хирургического вмешательства.

Таргентная терапия

Наибольшую известность среди антиангиогенных препаратов получил Авастин (Avastin, Bevacizumab) — гуманизированное моноклональное антитело, способное связывать фактор роста эндотелия (Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF). Интересно, что Авастин демонстрирует клинический эффект преимущественно в комбинации с другими противоопухолевыми препаратами; единственным заболеванием, при котором данное антитело применяется в качестве монотерапии, является глиобластома. Эффект Авастина связывают с т. н. «нормализацией» кровотока, вызванной уничтожением незрелых, беспорядочно расположенных капиллярных сетей; в результате этого процесса улучшается доставка цитостатиков в опухолевые клетки. Помимо Авастина, к ингибиторам ангиогенеза относят мультитаргетные ингибиторы Сутент, Нексавар и Вотриент. [

Билет 14

1) Опухолевые маркеры и их роль

Опухолевые маркеры – это сложные вещества, чаще всего, глико- или липопротеиды. Опухолевые маркеры формируются внутри или на поверхности опухолевых клеток или же под действием опухоли происходит их индукция в других клетках. Таким образом, опухолевые маркеры попадают в кровеносное русло и определяются в периферической крови. Теоретически опухолевые маркеры должны продуцироваться только клетками злокачественной опухоли и не должны определяться у здоровых людей и у лиц с доброкачественными патологиями. Но в действительности не найдено ни одного маркера, специфичного только для опухоли.

Несмотря на ограниченное использование онкомаркеров в диагностике, они широко применяются в клинике. Опухолевые маркеры оказывают реальную помощь при оценке прогноза, оценке радикальности операции, мониторинге, получении дополнительной информации.

Прогноз. На момент диагноза опухоль изучают в плане прогноза заболевания. Уровни большинства опухолевых маркеров до лечения коррелируют с основными прогностическими факторами – размером опухоли, поражением лимфатических узлов, наличием или отсутствием метастазов, гистологическим типом и степенью дифференцировки опухоли и т.п. Для многих опухолевых маркеров показано их значение в качестве независимых прогностических факторов. Уровни большинства опухолевых маркеров на момент диагностирования имеют обратную зависимость с выживаемостью и длительностью безрецидивного периода.

Пациенты с высокими значениями маркера отличаются неблагоприятным прогнозом. Использование прогностических факторов и расчет прогноза приносят реальную пользу в лечении рака. Они представляют большой интерес не только для вычисления выживаемости, но также для подразделения пациентов на группы риска, где они будут получать дополнительную к оперативному лечению химиотерапию, призванную разрушить не обнаруженные при операции опухолевые образования, которые могут привести к появлению метастазов.

Для пациентов с хорошим и плохим ожидаемым прогнозом используют дифференцированные схемы лечения, которые отрабатываются в рандомизированных исследованиях. Это может позитивно отражаться на качестве жизни пациента, толерантности к терапии, эффективности лечения и рациональной экономии. По этой причине использование маркеров в качестве прогностических факторов является весьма желательным.

Оценка радикальности операции. После радикального удаления опухоли концентрация опухолевых маркеров в крови должна снижаться в соответствии с его периодом полужизни. Если скорость снижения маркера значительно ниже теоретической, то с большой долей вероятности можно предполагать наличие скрытых метастазов.

Мониторинг пациентов в ремиссии. После проведенного лечения пациент должен находиться под наблюдением онколога с обязательным регулярным определением опухолевых маркеров. При отрицательных значениях опухолевых маркеров рецидива не наблюдается. Повышение значений опухолевых маркеров с высокой степенью вероятности свидетельствует о рецидиве, клинические симптомы которого могут быть замечены лишь 3-6 месяцев спустя. Поэтому в некоторых случаях, например, при герминогенных опухолях, повышение опухолевых маркеров является достаточным основанием для начала химиотерапии, что позволяет улучшить отдалённые результаты.

Оценка эффективности лечения. Многочисленные литературные данные свидетельствуют о том, что регрессия опухоли сопровождается снижением сывороточного уровня соответствующего маркера. Отсутствие изменений или нарастание значений опухолевых маркеров даёт основание думать о резистентности опухоли к проводимой терапии и является основанием для пересмотра её тактики.

2. Рак желудка. Клинические особенности в зависимости от локализации. Особенности метастазирования.

Рак желудка – злокачественная опухоль, исходящая из слизистой оболочки желудка.

1.2 Этиология и патогенез

Этиология заболевания окончательно не ясна. Отмечается географическая гетерогенность заболеваемости с максимальным уровнем в Японии, России, Чили, Корее, Китае, минимальным США, Австралии, Новой

Зеландии.

Фоновые заболевания: хронический атрофический гиперпластический гастрит, аденоматозные полипы,

пернициозная анемия, состояния после резекции желудка, болезнь Менетрие (гипертрофическая гастропатия,

гиперпластический гигантоскладочный гастрит) [1, 2].

1.3 Эпидемиология

Рак желудка, являясь одной из самых распространенных злокачественных опухолей человека, занимает вторую

позицию в структуре смертности у мужчин и женщин. Ежегодно в РФ регистрируют около 36 тыс. новых случаев

рака желудка и более 34 тыс. больных умирает от этого заболевания. Мужчины заболевают в 1,3 раза чаще

женщин, пик заболеваемости приходится на возраст старше 50 лет.

Симптоматика рака желудка:

а) первичные симптомы в зависимости от локализации опухоли:

1) кардиальный отдел желудка:

- Дисфагия (ощущение царапания, жжения, боли за грудиной при проглатывании пищи) вплоть до полной непроходимости пищи

- похудание: больные быстро истощаются и обезвоживаются

- боль с иррадиацией в область сердца;

- слюнотечение;

- регургитация, отрыжка

2) тело желудка:

- боль за грудиной или между лопатками после приема пищи или натощак;

- отсутствие аппетита (анорексия);

- чувство переполнения желудка от приема небольшого количества пищи;

- анемия.

3) дистальный отдел желудка:

- ноющая боль в подложечной области;

- тяжесть в области желудка;

- отрыжка;

- гнилостный запах изо рта;

- рвота;

- анемия

Если рак экзофитный, нарушение эвакуации возникает лишь при значительных размерах опухоли, если эндофитный – раньше, т.к. инфильтарция даже небольшого участка стенки у выхода обуславливает раннее появление спазма и развитие органической непроходимости.

4) дно желудка: часто протекает бессимптомно, первые проявления – в результате прорастания окружающих тканей

б) симптомы местно-распространенного рака:

- Икота (прорастание диафрагмы, ее ножек);

- левосторонний плеврит (прорастание диафрагмы);

- постоянная ноющая, опоясывающего характера боль (прорастание забрюшинно);

- желтуха.

Для рака желудка характерны метастазы в виде канцероматоза плевры, перикарда, диафрагмы, брюшины, сальника.

Лимфогенное метастазирование Править

Метастазы рака желудка обнаруживаются в регионарных лимфатических узлах: по ходу левой и правой желудочных артерий, правой и левой желудочно-сальниковых, селезеночной — регионарных узлах первого этапа лимфооттока; чревных узлах (второго этапа лимфооттока); парааортальных, паракавальных и других.

Гематогенное метастазирование Править

Наиболее часто происходит метастазирование в печень, по ходу воротной вены; при этом печень становится бугристой, развивается портальная гипертензия, печеночно-клеточная недостаточность. Возможны метастазы в лёгкие и другие органы (почки, кости, головной мозг, реже в надпочечники и поджелудочную железу).

3. лимфагрануломатоз. Клинические проявления, симптомы интоксикации

Лимфогранулематоз (лимфома Ходжкина, болезнь Ходжкина) - это онкологическое заболевание лимфатической системы, при котором в лимфоидной ткани при микроскопическом исследовании находят клетки Березовского-Штернберга-Рида. Название эти клетки получили в память об ученых, принимавших участие в их открытии и изучении. Лимфогранулематоз часто встречается у детей позднего подросткового возраста и также имеет пики заболеваемости в 20 и 50 лет. Впервые заболевание было описано английским врачом Т. Ходжкиным в 1832 году.

СИМПТОМЫ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА

Как и при неходжкинских лимфомах, первым симптомом лимфогранулематоза обычно является значительное увеличение размеров лимфатических узлов на шее, в подмышечных впадинах или в паху. При этом, в отличие от инфекционных заболеваний, увеличенные лимфатические узлы безболезненны, их размеры не уменьшаются со временем и при лечении антибиотиками. Вследствие того, что часто поражается лимфатическая ткань, расположенная в грудной клетке, первым симптомом заболевания может быть затруднение дыхания или кашель вследствие давления на легкие и бронхи увеличенных лимфатических узлов.

Другими симптомами, встречающимися при лимфогранулематозе, являются:

Слабость

Повышение температуры тела

Потливость

Потеря веса

Нарушения пищеварения

Билет 15

1. Организация онкопедиатрической службы.

Специализированная помощь детям с онкологическими заболеваниями начала организовываться в нашей стране ) в 60-х годах прошлого века. В 1994 г. в стране насчитывалось 15 детских онкологических отделений, а там, где их нет, лечением этого контингента занимаются территориальные онкологические С 1990 г. по настоящее время Минздравом РФ, органами исполнительной власти, региональными отделениями здравоохранения и головным НИИ Детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН проведена организация межрегиональных, региональных, краевых, областных и городских центров детской онкологии на базах многопрофильных детских больниц и онкологических диспансеров внедрены в практику работы международные протоколы лечения детей с онкологическими заболеваниями . Многолетний опыт создания и функционирования детской онкологической службы в регионах России (Московская область, Нижний Новгород, Волгоград, Кемерово и др.) показал, что наиболее целесообразной и эффективной является централизованная помощь детям со злокачественными новообразованиями.

Она состоит из нескольких звеньев, каждое из которых выполняет свои функциональные задачи. Это, по сути своей, и является стандартами оказания детской онкологической помощи в Российской Федерации, а именно:

А. Общая или специализированная неонкологическая педиатрическая служба:

· педиатрическое поликлиническое отделение (установочный диагноз, общее педиатрическое обследование, госпитализация);

· неонкологический педиатрический (или специализированный — гематологический, хирургический, урологический, и др.) стационар (стационарное дообследование с установлением диагноза и консультацией детского онколога,).

Б. Специализированная детская онкологическая служба:

· поликлиническое детское онкологическое отделение (кабинет) (организационно-методическая работа с получением достоверных статистических данных о заболеваемости и смертности детей с онкопатологией,диагностики);

· специализированный детский онкологический стационар (педиатрический) (комплексное обследование с установлением вида и распространенности опухолевого процесса; проведение программной комплексной терапии; организационно-методическая работа в прикрепленном регионе; комплексная реабилитация; диспансерное наблюдение).

Структура детской онкологической службы России

· Первый уровень — специалисты Управлений охраны здоровья матери и ребенка, санаторно-курортной помощи и реабилитации Минздрава РФ и головной институт — НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН.

· Второй уровень — крупные межрегиональные центры детской онкологии.

· Третий уровень — отделения онкологии и гематологии/ онкологии многопрофильных республиканских, краевых и областных больниц и онкологических диспансеров.

Важнейшее значение имеет формирование «групп риска». В онкогематологическом кабинете - это в основном дети с лимфаденопатиями неясного генеза. При отборе детей в «группы риска» при эмбриональных солидных опухолях, большое значение имеет система медикогенетического консультирования.Детский онкологический стационар наиболее целесообразно развертывать при крупных онкодиспансерах или НИИ онкологии в виде межобластных или республиканских центров с коечным фондом не менее 40-60..

2. Клинические проявления рака щитовидной железы.Симптомы местно-распространенного рака.

КЛИНИКА Чаще всего больные с узловыми заболеваниями щитовидной железы не предъявляют жалоб. Нередко больные сами или окружающие отмечают утолщение и деформацию шеи. Иногда пациент замечает, что более узким стал воротник рубашки, появились чувство "комка в горле", некоторое затруднение при проглатывании пищи. Жалобы на одышку, которая может усиливаться при повороте головы, дисфагию, чувство давления в области шеи, как правило, предъявляют пациенты с загрудинно расположенным узловым зобом или с узлами больших размеров. Клиническая картина зависит от морфологической структуры опухоли. Папиллярный рак чаще поражает молодых людей и протекает у них более благоприятно, чем у пожилых. Фолликулярный рак чаще встречается у пожилых. Он характеризуется медленным ростом и отличается от папиллярного более злокачественным течением; продолжительность жизни больных при этом типе опухоли меньше. Нередко фолликулярный рак прорастает мышцы шеи, трахею и рано метастазирует гематогенно Анапластический рак встречается в основном у пожилых. Он характеризуется быстрым ростом опухоли, ее болезненностью, ранним метастазированием и гибелью больных в течение года после установления диагноза вследствие местного инвазивного роста с вовлечением трахеи, пищевода, сосудов шеи. При медуллярном раке могут развиться гипокальциемия, синдром Кушинга, "приливы", сопровождающиеся покраснением лица, поносом, что обусловлено секрецией медуллярной опухолью не только кальцитонина, но и в ряде случаев АКТГ, серотонина и простагландинов. Медуллярный рак нередко сочетается с нейрофиброматозом, аденомой околощитовидных желез, феохромоцитомой (В ряде случаев при раке ЩЖ наблюдается тиреотоксикоз. Больные жалуются на ощущение давления и болезненность в области опухоли. При прорастании опухолью капсулы ЩЖ и инфильтрации окружающих тканей подвижность пораженной части железы уменьшается, она становится плотной, бугристой. При сдавлении возвратного нерва меняется звучность голоса, из-за пареза истинных голосовых связок вследствие прорастания опухолью окружающих тканей может появиться охриплость. При поражении метастазами легких возникает одышка, иногда кашель, обтурация метастазами бронхов приводит к воспалительным явлениям в легочной ткани, что проявляется повышением температуры, нарастанием общей слабости, кашлем с гнойной мокротой. При метастазировании в кости чаще поражается череп, затем позвоночник, грудина, ребра, длинные кости конечностей, лопатки и кости таза

3. Основные принципы лечения рака молочной железы.

А) хирургическое:мастэктомия по Холстеду-Майеру - удаление молочной железы, подмышечной клетчатки и обеих грудных мышц

- мастэктомия по Пети - удаление молочной железы, подмышечной клетчатки и малой грудной мышцы

- мастэктомия по Мадену – удаление молочной железы и подмышечной клетчатки с сохранением грудных мышц

- расширенная радикальная мастэктомия по Холдину-Урбану – удаление молочной железы, подмышечной клетчатки, обеих грудных мышц и парастернальных л. у. на стороне поражения

- радикальная секторальная резекция – удаление сектора молочной железы в едином блоке с жировой клетчаткой и л. у. подключично-подмышечно-подлопаточной зоны

Радикальные операции могут быть дополнены одномоментной либо отсроченной маммопластикой.

Б) лучевое (облучению подвергается молочная железа, подмышечные л. у., над - и подключичные л. у., парастернальные л. у.):

- предоперационный курс – облучение операционного поля с целью необратимого повреждения клеток на периферии опухоли для предупреждения местного рецидива

- послеоперационный курс – облучение операционного поля и неудаленных л. у.

- интраоперационная – применяется при органосохраняющей операции, облучается ложе удаленной опухоли для девитализации оставшихся опухолевых клеток

- радикальный курс

- паллиативный курс - самостоятельная лучевая терапия при неоперабельных опухолях

В) химиотерапия (доксорубицин, циклофосфан, метотрексант, фторуроцил):

- неоадъювантная – для уменьшения размеров первичного опухолевого очага с целью дальнейшего выполнения органосохраняющих операций

- адъювантная – для уничтожения микрометастазов за пределами первичного очага

- паллиативная (химиотерапия «спасения»)

Г) гормонотерапия (попытка пресечь пути действия эстрогенов на опухолевые клетки):

- антиэстрогены (тамоксифен)

- овариэктомия + андрогены

- прогестины (мегестрол, провера)

- ингибиторы ароматазы (летрозол, анастрозол, форместан)

Бланк экзаменационного билета №16

1. Радиоизотопные методы исследования в онкологии. Диагностические возможности, эффективность и показания к использованию.

Методы исследования:

· Сцинтиграфия используется для визуального изучения внутреннего органа – печени, сердца, щитовидной железы, желудка. Способ выявляет патологию на раннем этапе развития. Применяется также для изучения воспалительных процессов. Используют гамма-камеру и йодид натрия, который фиксирует изотоп-излучение на экране монитора.

· Радиоизотопное сканирование показывает распространение вещества по организму в двухмерном качественном виде. Излучения прибор преобразует в штрихи-сканограммы, которые выводятся на бумажный носитель. Сейчас способ применяется редко из-за продолжительного времени обследования по сравнению с другими.

· Диагностический метод радиометрии используется для проведения функционального анализа больного органа. Радиометрия проводится с забором биологического материала, который исследует лаборатория. Исследуемый образец располагается рядом со счётчиком в лабораториях – данные фиксируются на бумаге. Диагностика даёт точный результат, не требующий повторного изучения. В клинической лаборатории исследуются важные системы организма, допустимо изучить один внутренний орган. Данные выводятся на специальный прибор, где оценка проходит в процентах. Метод плохо подходит для обследования кровотока и вентиляции лёгких.

· Радиоизотопная томография Радиография позволяет зарегистрировать скорость перемещения РФП – результат фиксируется специальными детекторами и переносится на бумажный носитель. Считается простым диагностированием, но сложность заключается в точной установке детекторов на больном участке тела. Недостатком признано отсутствие визуализации. Радиоизотопная томография применяется в двух видах – однофотонная и позитронная эмиссионная. Однофотонную применяют кардиологи и неврологи, чтобы определить, как проводится терапия. Присутствует возможность исследовать орган с разных точек – это даёт качественную визуализацию. Позитронный метод открыли недавно. Уникальность состоит в возможности выявления болезни на раннем сроке, когда обнаружить стандартными методами невозможно. Часто применяется в онкологии для анализа развития опухоли.

· Ренография эффективно применяется для обследования болезней почек. Вводимый раствор накапливается в тканях органа. Почке свойственно выделять из крови гиппуран и выводить из организма. Над органами устанавливаются сцинтилляционные датчики – результат выводится двумя кривыми.

· Интроскопия представляет собой закрытое обследование при помощи звуковых, ультразвуковых электромагнитных излучений в разном диапазоне. Используется для визуального анализа патологии.

Показания к применению следующие:

· Наличие внутреннего кровотечения в органах брюшной полости;

· Исследование печени на гепатит или цирроз;

· Обнаружение злокачественного заболевания на раннем сроке;

· Хронические патологии сердца, почек;

· Контроль состояния органа при травмировании;

· Обнаружение симптома отторжения трансплантата.

2.Методы диагностики лимфогранулематоза. Очередность методов исследования.

Диагностика ЛГМ.

Диагноз лимфогранулематоза можно выставить только на основании гистологического исследования после биопсии лимфатического узла. Морфологический диагноз лимфогранулематоза считается несомненным, если он подтвержден тремя морфологами. Биопсию предпочтительно выполнять на шее, надключичной области, подчелюстной зоне. Здесь справедлив принцип -чем выше, тем лучше. Для этого выбираются лимфатические узлы не более 3 см в наибольшем измерении. Взятие для биопсии подмыщечных или паховых узлов показано в случае, если надключичные и

Обязательные методы исследования для больных с подозрением на ЛГМ:

1. Анамнез заболевания

2. Осмотр больного с регистрацией всех зон поражения и размеров опухолевых образований

3. Общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов

4. Общий анализ мочи

5. Биохимические исследования - общий белок крови, фракции белка, трансаминаз, билирубин, креатинин, мочевина, фосфотазы, фибриноген, сахар

6. Рентгенография органов грудной клетки с томографией средостения и определением соотношения наибольшего диаметра медиастинальных масс к размеру грудной клетки (менее 0, 33)

7. Ультразвуковое исследование печени, селезенки, забрюшинных, мезентериальных лимфатических узлов и/или компьютерная томография

8. Трепанбиопсия или стернальная пункция с подсчетом миелограммы

9. Осмотр ЛОР-органов

10. Исследование органов ЖКТ, рентгенография, фиброгастроскопия.

3. Современные принципы лечения рака.