Основные философские труды Платона

1.Философия и мировоззрение.

Исторические типы мировоззрения (миф, религия, философия)

Филосо́фия — особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о наиболее общих характеристиках, предельно-обобщающих понятиях и фундаментальных принципах реальности (бытия) и познания, бытия человека, об отношении человека и мира.

К задачам философии на протяжении её истории относились как изучение всеобщих законов развития мира и общества, так и изучение самого процесса познания и мышления, а также изучение нравственных категорий и ценностей.

К числу предельных философских вопросов относятся, например, вопросы «Познаваем ли мир?», «Существует ли Бог?», «Что такое истина?», «Что такое хорошо?», «Что есть Человек?», «Что первично — материя или сознание?»

Мировоззрение — система устойчивых взглядов человека на мир и свое место в нем.

Исторические типы мировоззрения:

1-мифологическое

2-религиозное

3-философское

1) Мифологический тип мировоззрения определяется как совокупность представлений, которые были сформированы в условиях первобытного общества на основе образного восприятия мира.

· Мифология является совокупностью мифов, для которой характерно одухотворение и антропоморфизация материальных предметов и явлений.

Это мировоззрение которое описывает и объясняет мир и место человека в мире очень своеобразно. Для этого показываются дела богов, героев, многочисленных фантастических существ, описываются и по-своему и объясняются явления природы и социальной жизни.

· Важнейшая черта мифа – антропоморфизм. Это перенесение черт и свойств человека на весь остальной окружающий мир.

2) Религиозное мировоззрение основано на вере в сверхъестественное. Вырастает на базе мифологического. Религиозное мировоззрение продолжает олицетворение сил природы (в виде богов). религиозное мировоззрение дает действительность на два мира: сверхъестественный и естественный.

· В религиозном мировоззрении есть разделение на знание и веру. Знание имеет дело с естественным миром, вера – со сверхъестественным. Религиозное мировоззрение, исходящее из веры в сверхъестественное, утверждающее первенство сверхъестественного, духовного начала над естественным бытием, требует неукоснительного признания и исполнения религиозных догм.

· Религия апеллирует к чувствам людей, для эффективного воздействия на их мировоззрение создает систему культовых обрядов, использует искусство. Религиозное мировоззрение не предлагает логически ясного определение бога; идеологи религии часто говорят о том, что логически строгое определение бога невозможно, что его можно понимать метафорически.

3) В философском мировоззрении с древних времен видны размышления о мире, космосе, об отношении человека к миру, о возможностях познания, о смысле жизни и т. д.

· Философское мировоззрение как любовь к мудрости складывается, когда человек хочет понять, что собой представляет мир, кто он сам, как жить, какими принципами руководствоваться в понимании окружающей действительности, в устройстве общества и своей жизни. Опирается на разум человека.

· Философское мировоззрение представляет собой синтез наиболее общих взглядов на природу, общество, человека.

2. Науки о природе и науки о культуре. Объяснение и понимание.

Науки о природе и науки о культуре – это названия самостоятельных областей научного знания, разделенных по принципу логического дуализма( признание двух начал духовного и материального) в немецкой философии на рубеже XIX и XX вв.

Создатели данного разделения В. Виндельбанд и Г. Риккерт

Цель науки о природе – получение объективного знания о внешней действительности. Такое знание основано на законах причинности (наличие таких связей, где одна порождает другую), независимых от человека. Науки о природе ориентированы на познание общих, повторяющихся (закономерных) черт изучаемого явления и группируются вокруг одной основной науки – механики.

Науки о культуре сосредоточены на познании частных, индивидуальных, неповторимых особенностей. Они проникают в телеологические (целе-сообразные, т.е. сообразные с целями человека) связи и пытаются реконструировать исторические образования по телеологическому (от греч. telos – цель, logos – учение) принципу, определяя конкретные смыслы, зафиксированные в явлениях культуры. Для наук о культуре не может существовать какой-либо определенной основной науки, но есть возможность объединения.

Науки о культуре являются идиографическими (от греч. idios – особенный, grapho – пишу), т.е. описывающими индивидуальные, неповторимые события, ситуации и процессы, науки о природе – номотетическими (от греч. nomos – закон), т.е. законоустанавливающими: они фиксируют общие, повторяющиеся, регулярные свойства изучаемых объектов, абстрагируясь от несущественных индивидуальных свойств.

3.Материально-производственная практика. Диалектика производительных сил и производственных отношений. Понятие общественно-экономической формации.

* Материально-производственная практика

Материально-производственная практика - это сознательная предметно-чувственная деятельность людей, направленная на преобразование форм существующей реальности и связанная с осуществляемыми в обществе, производством, распределением, обменом и потреблением материальных ценностей.

Диалектика производительных сил и производственных отношений.

В процессе производства материальных благ человек вступает во взаимодействие с природой.

* Производственные отношения— совокупность общественных отношений, складывающихся между людьми в процессе производства, обмена, распределения и потребления материальных благ (главными среди них являются отношения собственности на средства производства).

* Производительные силы — совокупность средств производства и людей, занятых в производстве, система субъективных (человек) и вещественных элементов, осуществляющих «обмен веществ» между человеком и природой в процессе общественного производства.

Силы, участвующие в процессе производства, понимаемого как процесс воздействия на природу с целью ее преобразования и приспособления к удовлетворению потребностей называются производительными силами. Производительные силы – это все те силы при помощи, которых происходит воздействие человека на окружающий мир.

Основными элементами производительных сил являются предмет труда, средство труда и сам человек с навыками к труду.

Основная производственная сила — человек.

Средство - все те вещи, при помощи которых человек воздействует на предмет своего труда и видоизменяет его.

Предмет труда - часть материального мира.

Диалектика произв сил и отношений

Главный, решающий источник и движущая сила развития производства заключены в нем самом. Это противоречие между производительными силами и производственными отношениями.

Переходя к его характеристике, прежде всего отметим, что в конечном счете производственные отношения зависят от уровня и характера производительных сил. «Ручная мельница, — пишет К. Маркс,— дает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница — общество с промышленным капиталистом»

(Сюзерен- Крупный земельный собственник-феодал, являвшийся государем по отношению к зависевшим от него вассалам.)

современному хозяйству с его высокой техникой, сложнейшей системой внутренней организации, развитым общественным характером производства в наибольшей степени соответствуют производственные отношения, обеспечивающие превращение трудящегося в подлинного хозяина производства.

Производительные силы, таким образом, предъявляют определенные требования к состоянию производственных отношений. Нельзя при этом не отметить, что воздействие на эти отношения со стороны производительных сил идет через «пограничную» область — организационно-экономические отношения (через разделение и кооперацию труда, специализацию и концентрацию производства).

Встает, однако, вопрос: а в чем же источник и движущая сила развития самих производительных сил? Помимо естественного стремления человека облегчить условия своего труда, сделать его более продуктивным таким источником и такой силой являются производственные отношения, которые, будучи зависимыми от производительных сил, в свою очередь, оказывают на них обратное влияние.

(https://studfiles.net/preview/830138/page:2/)

Понятие общественно-экономической формации.

ФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ — одна из фундаментальных категорий марксистской социологии, рассматривающей общество на каком-либо этапе его развития как целостность, возникающую на основе определенного способа производства. В структуре каждой формации выделялись экономический базис и надстройка. Базис= производственные отношения. Надстройка – это совокупность социальных, прежде всего политических и правовых, отношений и форм общественного сознания.

4. Проблема первоначала в античной философии.

Античная философия – совокупность философских учений, возникших в Древней Греции и Риме в период с 6 в до н.э. по 6 в. н.э.

Это можно не учить. Так для справки вдруг что (Античная философия возникла и развивалась во время зарождения и становления рабовладельческого общества, когда оно делилось на классы и обособлялась социальная группа людей, занимавшаяся только умственным трудом. Своим появлением эта философия обязана и развитию естествознания, прежде всего математики, астрономии. В ней, как и в любой другой, в том числе и современной философии, было два прямо противоположных направления: материализм (линия Демокрита) и идеализм (линия Платона).)

Первоначало мира есть причина всего существующего, т.е. то, из чего все произошло.

*Материалисты древнегреческой философии доказывали, что возникновение и развитие окружающего нас мира - это естественный, а не сверхъестественный процесс.

* Идеализм признает первичность духа, сознания и рассматривает материю, природу как нечто вторичное, производное.

Милетская школа

(6 век до н.э., г. Милет в Малой Азии) – первая материалистическая школа в Древней Греции (представители - Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Гераклит из Эфеса).

Происхождение и сущность мира объясняют естественными, материальными причинами, а не божественным созданием. Первоначало мыслилось ими как нечто единое с природой. Сама природа рассматривается ими как причина всего сущего.

Фалес предполагал, что первоначалом всего существующего является вода. Анаксимен – воздух, Гераклит – огонь, Анаксимандр – айперон. (некое универсальное, бесформенное первовещество которое лежит в основе всех вещей природы)

Школа атомизма

Демокрит – родоначальник атомистической концепции. Атом – наименьшая частица бытия, неделима, вечна, неизменна. Из атомов состоит и душа. 2 вида познания: темное (с помощью чувств) и светлое (мышление). Результат познавательного процесса – истина.

Мнение софистов о познаваемости мира

Софисты подготовили вывод о том, что окружающий нас мир в силу своей неопределенности и изменчивости непознаваем, а стало быть, и необъясним.

*Идеализм признает первичность духа, сознания и рассматривает материю, природу как нечто вторичное, производное.

Пифагорейская школа философии

Пифагор (VI-V вв. до н.э.) – организовал в 532г. до н.э. религиозно-философский союз в Кортоне. Пифагор в основу своей философии положил числовые соотношения, понимаемые как универсальные абстрактные закономерности. «Самое мудрое - число».

Школа элеатов

Представители: Ксенофан - основатель, Парменид, Зенон, Мелисс.

Парменид (р. ок 540г. до н.э.) – впервые ввел философское понятие – «бытие». Бытие у него и есть субстанция, которая неделима и неподвижна. В центре его внимания были проблемы соотношения бытия и небытия, бытия и мышления.

Впервые в качестве первоосновы берется неконкретное: не вещество, а начало (бытие).

На вопрос о соотношении бытия и небытия Парменид отвечал: бытие есть, а небытия нет. Он впервые применил доказательства для обоснования своего тезиса. То, что есть, можно выразить в мысли: то, чего нет, выразить в мысли нельзя. Небытие невыразимо, непознаваемо, недоступно мысли, поэтому оно и есть небытие.

Зенон (480-43 гг. до н.э.) – пытается осмыслить проблемы движения, обращает внимание на тот факт, что движение представляет собой сумму состояний покоя.

5. Этика и педагогика Сократа.

Этика

Этика Сократа может быть сведена к таким основным тезисам: а) благо тождественно удовольствиям, счастью; б) добродетель тождественна знанию;

Человек всегда стремится к удовольствиям, пользе, счастью, выбирает для себя лучшее.

Согласно Сократу, подлинное добро имеет место лишь в случае, если некто делает добро и себе, и другим. То есть нельзя одновременно делать добро себе, но зло другим.

Если бы было возможно намеренное (сознательное) зло, оно было бы лучше ненамеренного зла. Человек, совершающий зло, ясно понимая, что он совершает зло, знает его отличие от добра. У него есть знание добра, и это в принципе делает его способным к добру. Если же человек совершает зло ненамеренно, не ведая о том, что он делает, то он вообще не знает, что такое добро. Такой человек наглухо закрыт для добрых дел. Правда и сила добра столь велики, что нельзя знать добро и не делать его.

Сократ сводил все добродетели к знанию. Мужество есть просто «знание опасного и не опасного» или знание того, что следует делать в опасности; справедливость есть знание законного по отношению к людям; благочестие – знание законного относительно богов; воздержание – истинная расценка различных родов наслаждения или относительных благ, основанная на знании высшего блага.

Педагогика

Суть педагогических суждений Сократа составляет тезис о том, что главной среди жизненных целей человека должно быть нравственное самосовершенствование. Счастье состоит, прежде всего, в устранении противоречия между личным и общественным бытием. И напротив, сосредоточение на личных интересах, противопоставление их интересам своих ближних ведет к душевному разладу и дисгармонии с обществом.

Главное в методе Сократа — это вопросно-ответная система обучения, сутью которой является обучение логическому мышлению.

Сократ заставлял своего ученика развивать последовательно спорное положение и приводил его к осознанию абсурдности этого исходного утверждения. Затем наталкивал собеседника на правильный путь и подводил к выводам. Этот метод поиска истины и обучения получил название «сократический» (майевтика).

6. Просветительская деятельность софистов

Собрания, состоящие из большого числа афинских граждан, часто обсуждали различные вопросы и решали конкретные проблемы. В этом климате, где от граждан ожидалось большое внимание к общественным проблемам и склонность к политике, появилась группа философов, которые называли себя софистами. Софист это «эксперт». Софисты разрабатывали идеи, которые были политически полезны. Их главной задачей было научить человека, который действует как свободный гражданин, получать наибольшую выгоду в общении с другими людьми. Они считали, что люди должны делать все возможное для того, чтобы достигнуть успеха в жизни. Такое поведение, как они считали, будет разным для различных людей. Другими словами, софисты не верили в то, что существуют естественные нормы правильного поведения, одинаковые для всех.

Для успешного ведения дел, отстаивания своих интересов в самых различных ситуациях образованным афинянам потребовалась совершенно иная философия, нежели та, о которой шла речь до сих пор. Философия изменила не методы исследования, но и сам статус ее подвергся серьезной трансформации. Только такую философию могло теперь воспринять греческое общество. Из мудреца-созерцателя философ превратился в служащего, за деньги помогающего своему клиенту научиться вести дискуссию, доказывать свою правоту в суде и народном собрании. Ораторское искусство играло немаловажную роль и в дипломатии, не зря многие из философов выполняли политические поручения. С тех пор появилось слово софистика - умение хитроумно вести прения. Решение этих новых для греческой философии задач взяли на себя философы особого типа, которых стали называть софистами.

Для софистов характерно:

• критическое отношение к окружающей действительности;

• стремление все проверить на практике, логически доказать правильность или неправильность той или иной мысли;

• неприятие основ старой, традиционной цивилизации;

• отрицание старых традиций, привычек, правил, основанных на недоказанном знании;

• стремление доказать условность государства и права, их несовершенство;

• восприятие норм морали не как абсолютной данности, а как предмет критики;

• субъективизм в оценках и суждениях, отрицание объективного бытия и попытки доказать то, что действительность существует только в мыслях человека.

Свою правоту представители данной философской школы доказывали с помощью софизмов — логических приемов, уловок, благодаря которым правильное с первого взгляда умозаключение оказывалось в итоге ложным и собеседник запутывался в собственных мыслях.

Примером данного умозаключения является «рогатый» софизм:

«То, что ты не потерял, ты имеешь;

ты не потерял рога;

значит, ты их имеешь».

Данный результат достигается не в результате парадоксальности, логической трудности софизма, а в результате некорректного использования логических смысловых операций. В указанном софизме первая посылка ложна, но выдается за правильную, отсюда результат.

Несмотря на то что деятельность софистов вызывала неодобрение как властей, так и представителей иных философских школ, софисты внесли большой вклад в греческую философию и культуру. К их главным заслугам относят то, что они:

• критически взглянули на окружающую действительность;

•распространили большое количество философских и иных знаний среди граждан греческих полисов (за что впоследствии именовались древнегреческими просветителями).

Видным представителем старших софистов являлся Протагор (V в. до н.э.). Свое философское кредо Протагор выразил в высказывании: «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют».Этим он, вероятно, хотел сказать, что люди сами должны решать, что для них истинно, и действовать в соответствии с собственными убеждениями. Не природа определяет человеческое поведение, скорее сами люди создают правила для своих действий.

Протагор утверждал, что мы не можем быть уверены в том, что боги существуют. Поэтому он считал, что люди должны делать то, что они хотят, не обращая внимания на волю богов. Законы природы и законы человеческой жизни, по его словам, принципиально несовместимы. Хотя от этих взглядов и отказались в Средневековье, они повлияли на современный эмпиризм.

Релятивизм приобрел большое значение, когда афинянам пришлось защищаться на суде от обвинений своих сограждан в злодеяниях. Было очень важно убедить слушателей в том, что этот человек прав, не важно, так ли это было на самом деле. Убеждение стало более важно, чем истина. На самом деле для достижения практических целей нет разницы между истиной и убеждением в ней.

Релятиви́зм (от лат. relativus — относительный) — методологический принцип, состоящий в метафизической абсолютизации относительности и условности содержания познания.

Релятивизм, следовательно, может быть источником моральных проблем. Он может приводить к несправедливости и страданиям. Он также может быть причиной логических проблем, особенно в изучении философии, которая может учить одному набору правил поведения, а требовать совершенно другого. Эта проблема известна сегодня как двойной стандарт. Двойной стандарт — это форма лицемерия, при которой то, что называется истиной для всех, выполняется лишь немногими. Именно софисты в Древней Греции поддерживали двойные стандарты, обучая поведению и философии, которой они не пользовались сами, и находя нечестные способы оправдать собственное поведение. В то же самое время многие софисты придерживались философских позиций, которые были вполне обоснованы.

Софисты внесли значительный вклад в искусство риторики, в изучение языка, развивали критический подход в области теологии и этики. Часто софистику именуют греческим Просвещением.

7. Платон. Учение о диалектике, о порождающей модели (парадигме, эйдосах), метемпсихоз, анамнезис.

Основные философские труды Платона

«Апология Сократа», «Менон», «Пир», «Федр», «Парменид», «Государство», «Законы».

Платон:

· является основателем объективного идеализма

· впервые подчеркивает самоценность идеального

· создает учение о единстве и целесообразности мира, в основе которого лежит сверхчувственная, умопостигаемая реальность

· вносит рациональный взгляд на объяснение и познание мира

· рассматривает философскую проблему формирования понятий

· превращает диалектику в универсальный философский метод

· создает учение об идеальном государстве, уделяя большое внимание нравственным качествам граждан и правителей

Диалектика - учение о наиболее общих законах развития природы, общества и познания и основанный на этом учении универсальный метод мышления и действия.

Существует:

- объективная диалектика, изучающая развитие реального мира (природы и общества)

- субъективная диалектика - закономерности диалектического мышления (диалектику понятий).

Основные принципы диалектики:

- всеобщая взаимосвязь всех явления;

- всеобщность движения и развития;

- источник развития - становление и разрешение противоречий;

- развитие как отрицание;

- противоречивое единство общего и единичного. Сущности и явления, формы и содержания, необходимости и случайности, возможности и действительности и др.

Основные категории диалектики: материя, сознание, развитие, качество, количество, отрицание, противоречие, необходимость и случайность, причина и следствие.

Основные законы, описывающие развитие мира и процесс познания:

- закон перехода количественных изменений в качественные

- закон единства и борьбы противоположности

- закон отрицания отрицания.

Закон перехода количественных изменений в качественные вскрывает всеобщий механизм развития: то каким образом оно происходит.

Сущность закона: Постепенное накопление количественных изменений (степени и темпов развития предметов, числа его элементов, пространственных размеров, температура и др.) в определенный момент времени приводит к достижению меры (границы, в рамках которых данное качество остается самим собой, например, для воды - 0-100), происходит качественный скачок (переход от одного качественного состояния к другому, например, вода, достигая температуры 0 гр., превращается в лед), в результате возникает новое качество.

Закон единства и борьбы противоположностей раскрывает источник развития (противоречие). Все существующее состоит из противоположностей ( добро и зло, свет и тьма, наследственность и изменчивость в живой природе, порядок и хаос и т.д.) Противоположности - это такие стороны, моменты, предметы, которые одновременно

а) неразрывно связаны (нет добра без зла, света без тьмы);

б) взаимоисключают друг друга;

в) их борьба - противоречивое взаимодействие дает импульс развитию (порядок рождается их хаоса, добро крепнет в преодолении зла и т.д.).

Парадигма

ПАРАДИГМА (в античной философии - от греч. παράδειγμα - образец, модель) - одно из важнейших понятий платонической традиции. Вместе с тем уже у Платона понятие парадигмы приобретает очевидный гносеологический смысл. В диалогах «элейского цикла» парадигма выступает в качестве познавательной «модели». Наиболее заметно это в диалоге «Политик», где в качестве парадигмы искусства политика выбирается ткацкое дело. Как ткач политик должен вначале создать из верных законов и человеческих нравов однородную основу общества, а затем сплести их с разнообразными человеческими природами.

«Демиургический» и «гносеологический» аспекты парадигмы в платонизме тесно связаны друг с другом. Примером этого может быть деятельность демиурга в «Тимее», описание которой напоминает рассказ Сократа в «Государстве» о разумении (рассудке - διάνοια). Разумение - познавательная способность, оформляющая полученный материал чувственного опыта и мнения через использование умопостигаемых форм (чисел, идей равного и неравного и т.д.), которые выступают в ней своего рода нерефлексируемой парадигмой-моделью.

Эйдос

Основная часть философии Платона, давшая название целому направлению философии — это учение об идеях (эйдосах), о существовании двух миров: мира идей (эйдосов) и мира вещей, или форм. Идеи (эйдосы) являются прообразами вещей, их истоками. Идеи (эйдосы) лежат в основе всего множества вещей, образованных из бесформенной материи. Идеи — источник всего, сама же материя ничего не может породить.

Мир идей (эйдосов) существует вне времени и пространства. В этом мире есть определенная иерархия, на вершине которой стоит идея Блага, из которой проистекают все остальные. Благо тождественно абсолютной Красоте, но в то же время это Начало всех начал и Творец Вселенной. В мифе о пещере Благо изображается как Солнце, идеи символизируются теми существами и предметами, которые проходят перед пещерой, а сама пещера — образ материального мира с его иллюзиями.

Идея (эйдос) любой вещи или существа — это самое глубокое, сокровенное и существенное в нем. У человека роль идеи выполняет его бессмертная душа. Идеи (эйдосы) обладают качествами постоянства, единства и чистоты, а вещи — изменчивости, множественности и искаженности.

Метемпсихоз

Вся жизнь человека, по Платону, протекает в борьбе указанных начал души, а значит в борьбе истинного знания и мнения, впечатления, вожделения. И в зависимости от того, какое начало победит, в последующем рождении человек обретает тело человека или животного и т. п. Таким образом, вслед за пифагорейцами, Платон признает переселение душ, по-гречески "метемпсихоз".

Подобно Пифагору, он считает, что души бессмертны, и, будучи сотворенными Богом однажды, затем переселяются из тела в тело. А в промежутках между земными существованиями они, по мнению Платона, оказываются в мире идей. Рассказ о том, как души путешествуют в "занебесье", приводится Платоном в диалоге "Федр", наполненном яркими телесными деталями. Душа, описывает Платон, поднимается в мир идей в роли возничего на колеснице с двумя запряженными в нее конями. Но конь, причастный злу, тянет колесницу вниз и, отяжелевая и ломая крылья, души падают вниз в вещественный мир.

Именно там, в "занебесье", доказывает Платон, души способны созерцать идеи в их чистоте и незамутненности. Так с платоновским учением о метемпсихозе оказывается связан третий путь познания, именуемый "анамнесисом". "Анамнесис" переводится с греческого как "припоминание". В диалоге Платона "Менон" мальчик-раб решает геометрическую задачу, как бы припоминая то, чего он явным образом никогда не знал.

Анамнезис

АНАМНЕЗИС (от греч. anamnesis — припоминание) — теория, принадлежащая Платону. Он считал, что истинное знание и знание идей — это воспоминание (память) о том, что душа созерцала до своего рождения в божественном мире. Как правило, платоновскую концепцию А. понимают психологистически. Но Платон всегда подчеркивал, что припоминание и работа человека («вынашивание духовных плодов») неотъемлемы друг от друга. В «Федоне» он говорит об этой работе: здесь и аскетизм жизни в целом, и блокирование связанных с телом чувственных ощущений и удовольствий, и постоянные упражнения, и необходимость посвятить себя философии, и сосредоточение души на истине, и собирание ее «в самой себе», и вера в подлинный мир. А. был необходим Платону, чтобы решить сразу несколько задач. Во-первых, объяснить, если так можно сказать, трансцендентальные условия истинного познания; нельзя знать о том, чего нет, но существованием, по Платону, обладает лишь то, с чем мы совпадаем; именно память манифестирует подобное состояние. Во-вторых, обосновать бессмертие души как условие обретения блаженной жизни. В-третьих, убедить слушателей, что обретение подлинного существования требует особой жизни, познания и работы в отношении себя.

Платон считал, что истинное познание – это познание мира идей, которое осуществляется разумной частью души. При этом различается чувственное и интеллектуальное знание (умопостижение, мышление). Предметы чувственного мира служат для возбуждения воспоминаний души.

научить – это не более чем принудить душу к припоминанию.

8. Теоретические и практические аспекты философии Аристотеля.

Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.) – ученик Платона. Аристотель занимался многими направлениями философии и является создателем: этики, логики, биологии. Основной труд – «Метафизика»:

· Аристотель разработал учение о сущем и сущности. Сущее – совокупность единичных предметов, а каждое единичное имеет свою сущность, которая постигается умом, а не чувством. Сущность – вечна, неизменна; - ключ к пониманию сущего.

· Аристотель разработал учение о четырёх первоосновных и высших причинах. Любая вещь обладает всеми четырьмя причинами:

1) Материальная причина – то, из чего сделана вещь;

2) Формальная причина – что это есть?

3) Движущая причина – откуда начало движения;

4) Целевая причина – ради чего сделана вещь.

· Аристотель разработал иерархическую систему категорий, в которой основной была «сущность», или «субстанция», а остальные считались её признаками. Он создал классификацию свойств бытия, всесторонне определяющих субъект — 9 предикатов.

На первом месте стоит категория сущности с выделением первой сущности — индивидуального бытия, и второй сущности — бытия видов и родов. Другие категории раскрывают свойства и состояния бытия: количество, качество, отношение, место, время, обладание, положение, действие, страдание.

Стремясь к упрощению категориальной системы, Аристотель затем признавал среди основных девяти категорий только три — время, место, положение (или сущность, состояние, отношение).

· Краткие выводы, сделанные Аристотелем:

- все сущее на Земле обладает потенцией (собственно материей) и формой;

- изменение хотя бы одного из этих качеств (либо материи, либо формы) приводит к изменению сущности самого предмета;

- реальность – это последовательность перехода от материи к форме и от формы к материи;

- потенция (материал) есть пассивное начало, форма – активное;

- высшей формой всего сущего является Бог, имеющий бытие вне мира.

· Классификация философии, данная Аристотелем

- теоретическая, изучающая проблемы бытия, различных сфер бытия, происхождения всего сущего, причины различных явлений (получила название «первичная философия»);

- практическая – о деятельности человека, устройстве государства;

- поэтическую,

- считается, что фактически Аристотелем как четвертая часть философии была выделена логика

· Носителем сознания, по Аристотелю, является душа. Философ выделяет три уровня души:

- растительная душа;

- животная душа;

- разумная душа.

Являясь носителем сознания, душа также ведает функциями организма.

Растительная душа отвечает за функции питания, роста и размножения. Этими же функциями (питание, рост, размножение) ведает и животная душа, однако благодаря ей организм дополняется функциями ощущения и желания. И только разумная (человеческая) душа, охватывая все вышеперечисленные функции, ведает еще и функциями рассуждения и мышления. Именно это выделяет человека из всего окружающего мира.

· Аристотель материалистически подходит к проблеме человека. Он считает, что человек:

-по биологической сущности является одним из видов высокоорганизованных животных;

-отличается от животных наличием мышления и разума;

-имеет врожденную склонность жить вместе с себе подобными (то есть жить в коллективе).

· Аристотель выделяет шесть типов государства:

-монархия;

-тирания;

-аристократия;

-крайняя олигархия;

-охлократия (власть толпы, крайняя демократия);

-полития (смесь умеренной олигархии и умеренной демократии).

· Аристотель:

1. внес существенные коррективы в ряд положений философии Платона, критикуя учение о «чистых идеях»;

2. дал материалистическую трактовку происхождения мира и человека;

3. выделил 10 философских категорий;

4. дал определение бытия через категории;

5. определил сущность материи;

6. выделил шесть типов государства и дал понятие идеального типа – политии;

7. внес существенный вклад в развитие логики (дал понятие дедуктивного метода – от частного к общему, обосновал систему силлогизмов – вывода из двух и более посылок заключения).

9.Соотношение веры и разума в средневековой философии. Номинализм и реализм.

Средневеко́вая филосо́фия— исторический этап развития западной философии, охватывающий период с V по XV века. Характеризуется теоцентричностью взглядов.

Уже в первые века существования христианства в богословии начали формироваться две основные позиции: одни теологи считали, что надо просто верить и даже не пытаться понять Бога, ибо человеческий разум на это в принципе не способен, другие полагали, что главная цель любого верующего — максимально приблизиться к пониманию Бога.

И поскольку мир — это творение Бога, то, постигая этот мир, мы тем самым постигаем и Творца.

( В своем изучении мира философы средневековья опирались на античную философию, пытаясь приспособить ее к христианскому вероучению. Но использование рациональных методов познания неизбежно приводило к обнаружению ряда противоречий как внутри религиозных учений, так и между результатами научных исследований и религиозными идеями, изложенными в Библии (аналогично в Коране). Отсюда и рождается проблема знания и веры, одинаково актуальная как в мусульманском, так и в христианском мире, а именно, что выше: истины науки или истины религии? Эта проблема может быть сформулирована как вопрос о путях познания: должны ли мы обладать верой для того, чтобы с помощью разума познавать мир и Творца? Или же именно рациональное освоение мира приводит нас к вере?)

Возможные соотношения разума и веры:

1) Вера выше разума.

· Считали, что мы должны обладать верой для того, чтобы с помощью разума познавать мир и Творца

«Не стремись понимать то, во что можешь верить, но верь в то, что можешь понять» -Аврелий Августин

«Верю, чтобы понимать»- Ансельм Кентерберийский

2) Разум выше веры.

· считали, что рациональное освоение мира приводит нас к вере. Дело ученого состоит в том, чтобы, следуя путем разума, перейти от сомнения к истине. Это возможно только при последовательном и правильном применении диалектики (логики).

(Диалектический разум — это разум вопрошающий, находящийся в постоянном поиске, подвергающий сомнению даже утверждения Священного Писания, но с целью более глубокого его понимания.)

«Понимаю, чтобы верить»- Пьер Абеляр (средневековый франц философ)

«Понимаю, но тем, кто не способен понимать, полезно верить»(теория двух истин) -Аверроис (западноарабский философ)

(Аввероис, он же Ибн-Рушд ,выдвинул и разработал оригинальную концепцию «о 2 истинах» :Согласно ей истины науки выше истин религии, но истины науки способны понять немногие, для всех же остальных религиозные идеи полезны, поэтому они имеют право на существование и их не стоит публично опровергать..)

3) Разум и вера не имеют ничего общего.

· Фома Аквинский синтезировал первые две точки зрения. В частности, он провозгласил тезис о гармонии разума и веры, которые не могут противоречить друг другу

«Верую, ибо нелепо» Квинт Септимий Тертуллиан

«Верую и понимаю» Уильям Оккам.

4)Гармония веры и разума.

Фома Аквинский провозгласил тезис о гармонии разума и веры, которые не могут противоречить друг другу (а если такое противоречие обнаружено, то это значит, что мы просто ошиблись в рассуждениях). Объединяет все эти взгляды идея о том, что разум может и должен служить вере .

(Откровение- это проявление Высшего Существа в нашем мире, с целью сообщить нам более или менее полную истину о себе и о том, чего оно от нас требует.)

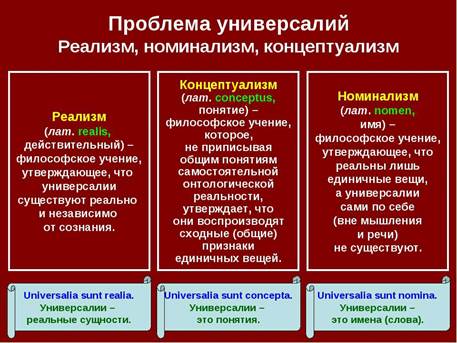

Номинализм и реализм.

В истории схоластики важную роль сыграла борьба двух направлений: реализма и номинализма.

Схоластика-тип религиозной философии, рационально-логическое обоснование истинности христианского вероучения.

Направления исходят из вопроса:

Как образуются общие понятия(=универсалии):человек,животное, добро, зло- являются ли они только словами или им соответствуют какие-то особые «реалии»

Номинализм- философская позиция, отрицающая реальность общего и рассматривающая абстрактные понятия лишь как названия.

Реализм средневековый — направление в средневековой схоластике, утверждавшее, что общие понятия («универсалии») имеют реальное и объективное существование и предшествуют существованию единичных вещей. «Реалисты» выдвигали два положения:

1) «универсалии суть реальности»

2) «универсалии существуют раньше вещей».

Виднейшими представителями средневекового «реализма» были Ансельм Кентерберийский и Вильгельм из Шампо. К этому же направлению примыкал и Фома Аквинский . Против «реализма» вели упорную борьбу представители номиналистического направления в средневековой философии. Эта борьба была выражением борьбы двух тенденций в философии — материалистической (номинализм) и идеалистической («реализм»).

10. Проблема человека в философии средневековья.

ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА - одна из самых важных в философии.

Для средневекового сознания весь смысл жизни человека заключался в трех словах: жить, умереть и быть судимым. Каких бы социальных и имущественных высот человек ни достиг, перед Богом он предстанет нагим. Поэтому не о суете мира сего нужно заботиться, а о спасении души. Средневековый человек считал, что на протяжении всей жизни против него накапливаются улики - грехи, которые он совершил и в которых не исповедался и не раскаялся. Исповедь же требует столь характерной для Средневековья раздвоенности - человек выступал одновременно в двух ролях: в роли обвиняемого, ибо держал ответ за свои дела, и в роли обвинителя, поскольку сам должен был произвести анализ своего поведения перед лицом представителя Бога - исповедника. Свою завершенность личность получала только тогда, когда давалась окончательная оценка жизни индивида и содеянного им на всем ее протяжении:

«Судебное мышление» средневекового человека совершало свою экспансию и за пределами земного мира. Бога, Творца понимали как Судью. Причем если на первых этапах Средневековья Его наделяли чертами уравновешенной суровой непреклонности и отцовской снисходительности, то в конце данной эпохи это уже беспощадный и мстительный Господь. Почему? Чрезвычайное усиление проповеди страха перед грозным Божеством философы позднего Средневековья объясняли глубоким социально-психологическим и религиозным кризисом переходного периода.

Божий Суд имел двойственный характер, ибо один, частный, суд происходил, когда кто-нибудь умирал, другой. Всеобщий, должен состояться в конце истории рода человеческого. Естественно, что это вызывало огромный интерес философов к постижению смысла истории.