Регуляция деятельности сердца

Местная регуляция (саморегуляция).

- Закон Старлинга (закон сердечного волокна) – чем больше длина мышечного волокна, тем больше силы и времени нужно для его сокращения.

- Закон Бейнбриджа (закон сердечного ритма) – при повышении давления в устьях полых вен происходит увеличение ЧСС.

Нервная регуляция.

-Симпатические нервы - возбуждающее действие на силу и тонус сердечной мышцы, автоматизм, возбудимость и скорость проведения.

-Парасимпатические нервы - тормозное влияние.

Гуморальная регуляция.

- Адреналин, норадреналин, избыток ионов кальция - стимулирующее влияние (подобно симпатическим нервам).

- Ацетилхолин, избыток ионов калия - тормозное влияние (подобно блуждающему нерву).

Билет 55

Физиологические свойства миокарда. Автоматия сердца. Проводящая система сердца: строение и функции. Работа сердца. Сердечный цикл, его фазы, продолжительность и характеристика.

Физиологические свойства миокарда

• Автоматизм – способность самопроизвольно сокращаться без действия дополнительных раздражителей.

• Возбудимость – способность миокарда приходить в деятельное состояние.

• Проводимость – способность распространять возбуждение по мышечным волокнам сердца. Скорость проведения составляет приблизительно 1 метр в секунду, а в проводящей системе 2м/с.

• Сократимость – способность сокращаться. Миокард предсердий и желудочков сокращается не одновременно. Сердечная мышцы характеризуется длительным рефрактерным периодом, в течение которого, она не отвечает на раздражение.

Проводящая система сердца

• Не все клетки миокарда обладают автоматизмом в равной степени, выделяют клетки, автоматизм которых доминирует. Эти клетки содержат небольшое количество миофибрилл и много саркоплазмы, они проводят импульсы от нервов к другим кардиомиоцитам. Эти клетки образуют проводящую систему сердца.

• 1. Синусовый узел (узел Кис-Флака) Синусовый узел располагается в стенке правого предсердия (ПП) между устьем верхней полой вены и ушком ПП, функционирует автономно и является центром автоматизма первого порядка. Возбуждение в норме генерируется в этом узле, и сердце здорового взрослого человека сокращается с частотой примерно 60-80 в минуту. Возбуждение из синусового узла распространяется, с одной стороны, в левое предсердие (ЛП), с другой - по трем предсердным проводящим пучкам - в АВ-узел.

• 2. Атриовентрикулярный узел (узел Ашоффа-Тавары) АВ-узлу присущи две важные функции. Одна из них состоит в задержке поступающего в него импульса возбуждения и дальнейшем проведении. Вторая функция заключается в генерировании возбуждения в случае, если функция автоматизма синусового узла оказывается по тем или иным причинам утраченной. В этом случае АВ-узел выполняет роль центра автоматизма второго порядка, но сердце под влиянием генерируемых им импульсов сокращается с меньшей частотой, равной примерно 40-60 в минуту.

• 3. Пучок Гиса Возбуждение из АВ-узла проводится в ПГ и далее в каудальном направлении. ПГ в норме является единственной мышечной структурой, которая связывает предсердия с желудочками. Правая и левая ножки пучка Гиса. В стенке желудочков сердца проходят два проводящих пути - ЛНПГ и ПНПГ, или правый и левый пучки Тавары. Вскоре после начала ПГ от него отходит ЛН, которая в свою очередь разветвляется на переднюю и заднюю ветви, а затем ПН. ЛНПГ (вместе с передней и задней его ветвями) располагается в левом желудочке (ЛЖ), а ПНПГ - в правом желудочке (ПЖ). Обе ножки ПГ следуют разобщенно, но вначале в направлении верхушки сердца, и затем разветвляются на тонкую сеть волокон Пуркинье, расположенную в субэндокардиальном слое желудочковой стенки. В норме возбуждение, как уже говорилось ранее, генерируется в синусовом узле. Отсюда оно проводится в АВ-узел, ПГ, его левую и правую ножки и, наконец, достигает волокон Пуркинье. Это вызывает сокращение сердца, которое называется систолой. Если процесс генерирования возбуждения в синусовом (центр автоматизма первого порядка) и АВ-узле нарушается, желудочки сердца все же сохраняют способность генерировать возбуждение за счет так называемых центров автоматизма третьего порядка. В этом случае желудочки сердца сокращаются с частотой, примерно равной только 20-40 в минуту. Возникает опасность развития острой сердечной недостаточности, связанной с возможностью развития угрожающих жизни аритмий - желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков и асистолии.

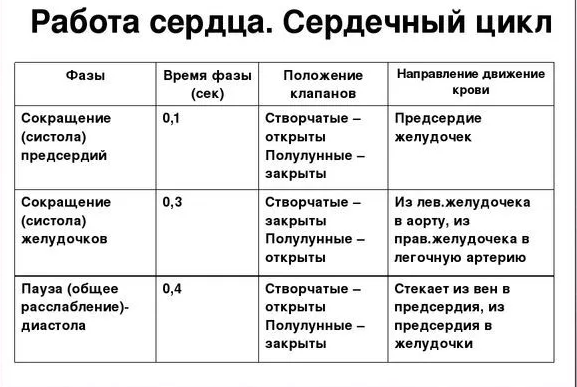

Работа сердца представляет собой непрерывное чередование периодов сокращения (систола) и расслабления (диастола). Сменяющие друг друга систола и диастола составляют сердечный цикл. Поскольку в покое частота сокращений сердца составляет 60—80 циклов в минуту, то каждый из них продолжается около 0,8 с. При этом 0,1 с занимает систола предсердий, 0,3 с — систола желудочков, а остальное время — общая диастола сердца. К началу систолы миокард расслаблен, а сердечные камеры заполнены кровью, поступающей из вен. Атриовентрикулярные клапаны в это время раскрыты и давление в предсердиях и желудочках практически одинаково. Генерация возбуждения в синоатриальном узле приводит к систоле предсердий, во время которой за счет разности давлений конечно-диастолический объем желудочков возрастает приблизительно на 15 %. С окончанием систолы предсердий давление в них понижается.

Билет 56

Аорта: отделы, дуга аорты, ветви аорты. Области кровоснабжения.

АОРТА (греческий aorte) — главный артериальный сосуд, начинающийся от левого желудочка сердца. Различают три переходящие друг в друга отдела аорты: восходящую аорту (aorta ascendens), дугу аорты (arcus aortae) и нисходящую аорту (aorta descendens).

В аорте различают следующие три отдела:

1) pars ascendens aortae — восходящая часть аорты (развившаяся из truncus arteriosus),

2) arcus aortae — дуга аорты — производное 4-й левой артериальной дуги и

3) pars descendens aortae — нисходящая часть аорты, которая развивается из дорсального артериального ствола зародыша.

Дуга аорты и ветви, arcus aortae. Получила свое название благодаря соответствующей форме. От ее верхней поверхности начинаются три крупные артерии: плечеголовной ствол, левая общая сонная и левая подключичная. Плечеголовной ствол отходит от дуги аорты, идет вправо и вверх, затем разделяется на правую общую сонную и правую подключичную артерии. Правая общая сонная артерия отходит от плечеголовного ствола, левая — непосредственно от дуги аорты. Таким образом, левая общая сонная артерия длиннее правой. По своему ходу этот сосуд ветвей не имеет. Общая сонная артерия прилегает к передним бугоркам поперечных отростков V—VI шейных позвонков, к которым в случае ранения она может быть прижата. Общая сонная артерия лежит кнаружи от пищевода и трахеи. На уровне верхнего края щитовидного хряща она разделяется на свои конечные ветви: наружную и внутреннюю сонные артерии. В области деления пульсация.

Области кровоснабжения: шея, голова, верхние конечности.

Билет 57

Наружная сонная артерия и её ветви. Области кровоснабжения.

Наружная сонная артерия, a. carotis externa, поднимается вверх до уровня наружного слухового прохода. Ее ветви можно классифицировать на четыре группы: передние, задние, медиальную и конечные.

1. Переднюю группу ветвей составляют: верхняя щитовидная артерия, которая снабжает кровью гортань, щитовидную железу и мышцы шеи; язычная артерия, питающая кровью язык, подъязычную слюнную железу, слизистую оболочку рта; лицевая артерия, снабжающая кровью поднижнечелюстную железу, нёбную миндалину, губы и мимические мышцы; она продолжается до угла глаза под названием «угловая артерия».

2. К задней группе относят: затылочную артерию, питающую соответствующую область; заднюю ушную артерию, снабжающую кровью область ушной раковины, наружного слухового прохода и среднего уха; грудино-ключично-сосцевидную артерию, питающую одноименную мышцу.

3. Медиальная ветвь — восходящая глоточная артерия, которая снабжает кровью глотку, миндалины, слуховую трубу, мягкое нёбо и среднее ухо.

4. Конечными ветвями являются поверхностная височная и верхнечелюстная артерии. Поверхностная височная артерия проходит спереди от наружного слухового прохода и участвует в питании мягких тканей лица, а также лобной, височной и теменной областей. Верхнечелюстная артерия проходит кнутри от шейки нижней челюсти, питая глубокие ткани лица, зубы, а также твердую мозговую оболочку. Кроме того, верхнечелюстная артерия снабжает кровью жевательные мышцы, участвует в питании полости носа, подглазничной области и мягкого нёба.

Билет 58

Кровоснабжение головного мозга.

Кровоснабжение головного мозга осуществляется двумя внутренними сонными артериями и двумя позвоночными артериями. Отток крови происходит по двум яремным венам.