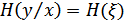

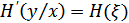

Здесь и – собственная энтропия источников x и y соответственно.

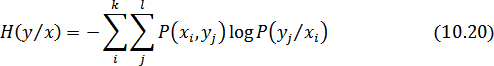

– условная энтропия источника  относительно источника

относительно источника  . Она показывает, какую энтропию имеют сообщения

. Она показывает, какую энтропию имеют сообщения  , когда уже известно сообщение

, когда уже известно сообщение  .

.

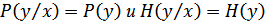

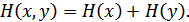

Если источники независимы, то  . В этом случае

. В этом случае

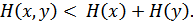

Если источники частично зависимы, то

Если источники полностью зависимы (  и

и  содержат одну и ту же информацию), то

содержат одну и ту же информацию), то  и

и

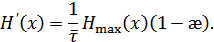

10.7. Взаимная информация источников сообщений

На рис. 10.3 показана (условно) собственная энтропия  и

и  , условные энтропии

, условные энтропии  и

и  и совместная энтропия

и совместная энтропия  . Из этого рисунка, в частности, следует соотношение (10.18) и (10.19).

. Из этого рисунка, в частности, следует соотношение (10.18) и (10.19).

Рисунок 10.3. Графическое представление собственных условных, совместных и взаимной энтропий

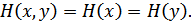

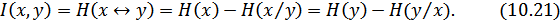

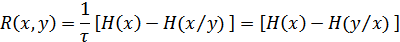

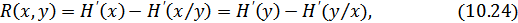

Заштрихованная часть рисунка называется взаимной информацией  . Она показывает, какое в среднем количество информации содержит сообщение

. Она показывает, какое в среднем количество информации содержит сообщение  о сообщении

о сообщении  (или наоборот). Как следует из рис. 10.3:

(или наоборот). Как следует из рис. 10.3:

Рисунок 10.4. Графическое представление влияния потерь при передаче и приеме информации

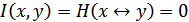

Если сообщения  и

и  полностью независимы, то взаимная информация отсутствует и

полностью независимы, то взаимная информация отсутствует и  .

.

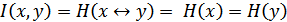

Если сообщения  и

и  полностью зависимы (

полностью зависимы (  и

и  содержат одну и ту же информацию), то

содержат одну и ту же информацию), то  .

.

Понятие взаимной информации очень широко используется в теории передачи информации. Требования к взаимной информации различны в зависимости от того, с какой информацией мы имеем дело. Например, если  и

и  – это сообщения, публикуемые различными газетами, то для получения возможно большей суммарной (совместной) информации взаимная (т.е. одинаковая в данном случае) информация должна быть минимальной. Если же

– это сообщения, публикуемые различными газетами, то для получения возможно большей суммарной (совместной) информации взаимная (т.е. одинаковая в данном случае) информация должна быть минимальной. Если же  и

и  – это сообщения на входе и на выходе канала связи с помехами, то для получения возможно большей информации ее получателем необходимо, чтобы взаимная информация была наибольшей. Тогда условная энтропия

– это сообщения на входе и на выходе канала связи с помехами, то для получения возможно большей информации ее получателем необходимо, чтобы взаимная информация была наибольшей. Тогда условная энтропия  – это потери информации в канале связи (надежность канала).

– это потери информации в канале связи (надежность канала).

– энтропия шума (помех), равная

– энтропия шума (помех), равная  , т.е.

, т.е.  .

.

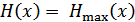

10.8. Скорость передачи и пропускная способность канала связи

В дискретной системе связи при отсутствии помех информация на выходе канала связи (канала, передающего информацию) полностью совпадает с информацией на его входе, поэтому скорость передачи информации численно равна производительности источника сообщений:

При наличии помех часть информации оказывается меньшей, чем производительность источника. Одновременно в сообщении на выходе канала добавляется информация о помехах (рис. 10.4).

Рисунок 10.4. Влияние помех при передаче информации

Поэтому при наличии помех необходимо учитывать на выходе канала не всю информацию, даваемую источником, а только взаимную информацию.

На основании формулы (10.21) имеем:

или

где  – производительность источника,

– производительность источника,

– «ненадежность» канала (потери) в ед. времени,

– «ненадежность» канала (потери) в ед. времени,

– энтропия выходного сообщения в ед. времени,

– энтропия выходного сообщения в ед. времени,

– энтропия помех (шума) в ед. времени.

– энтропия помех (шума) в ед. времени.

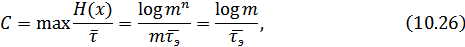

Пропускной способностью канала связи (канала передачи информации)  называется максимально возможная скорость передачи информации по каналу:

называется максимально возможная скорость передачи информации по каналу:

Для достижения максимума учитываются все возможные источники на входе и все возможные способы кодирования.

Таким образом, пропускная способность канала связи равна максимальной производительности источника на входе канала, полностью согласованного с характеристиками этого канала, за вычетом потерь информации в канале из-за помех.

В канале без помех  , т.к

, т.к  . При использовании равномерного кода с основанием

. При использовании равномерного кода с основанием  , состоящего из

, состоящего из  элементов, длительностью

элементов, длительностью  , в канале без помех:

, в канале без помех:

– длительность элемента.

– длительность элемента.

При

бит/с.

бит/с.

Для эффективного использования пропускной способности канала необходимо его согласование с источником информации на входе. Такое согласование возможно как для каналов без помех, так и для каналов связи с помехами на основании двух теорем, доказанных К.Шенноном.

Первая теорема (для канала связи без помех):

Если источник сообщений имеет энтропию  (бит на символ), а канал связи – пропускную способность

(бит на символ), а канал связи – пропускную способность  (бит в секунду), то можно закодировать сообщение таким образом, чтобы передавать информацию по каналу со средней скоростью, сколь угодно близкой к величине

(бит в секунду), то можно закодировать сообщение таким образом, чтобы передавать информацию по каналу со средней скоростью, сколь угодно близкой к величине  , но не превзойти ее.

, но не превзойти ее.

К.Шеннон предложил и метод такого кодирования, который получил название статического или оптимального кодирования. В дальнейшем идея такого кодирования была развита в работах Фано и Хаффмана и в настоящее время широко используется на практике для «сжатия сообщений».

Вторая теорема (для каналов связи с помехами):

Если пропускная способность канала равна  , а производительность источника

, а производительность источника  , то путем соответствующего кодирования можно передавать информацию по каналу связи со скоростью, сколь угодно близкой к

, то путем соответствующего кодирования можно передавать информацию по каналу связи со скоростью, сколь угодно близкой к  , и с вероятностью ошибки, сколь угодно близкой к нулю. При

, и с вероятностью ошибки, сколь угодно близкой к нулю. При  такая передача невозможна.

такая передача невозможна.

К сожалению, теорема К.Шеннона для канала связи с шумом (помехами) указывает только на возможность такого кодирования, но не указывает способа построения соответствующего кода. Однако известно, что при приближению к пределу, устанавливаемому Теоремой Шеннона, резко возрастает время запаздывания сигнала в устройствах кодирования и декодирования из-за увеличения длины кодового слова  . При этом вероятность эквивалентной ошибки на выходе канала стремится к величине

. При этом вероятность эквивалентной ошибки на выходе канала стремится к величине

Очевидно, что  , когда и

, когда и  , и, следовательно, имеет место «обмен» вероятности ошибки на скорость и задержку передачи.

, и, следовательно, имеет место «обмен» вероятности ошибки на скорость и задержку передачи.

10.9. Статическое кодирование дискретных сообщений

Кодирование по методу Шеннона-Фано-Хаффмана называется оптимальным, т.к. при этом повышается производительность дискретного источника, и статическим, т.к для реализации оптимального кодирования используются априорные вероятности появления на выходе источника каждого элемента сообщения (учитывается статистика сообщений).

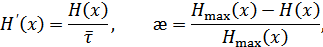

Производительность и избыточность дискретного источника согласно определениям равны, соответственно:

откуда получаем:

Из этой формулы видно, что для увеличения производительности нужно уменьшить избыточность  и среднюю длительность сообщений

и среднюю длительность сообщений  .

.

Известно, что  , если априорные вероятности различных элементов сообщения различны (

, если априорные вероятности различных элементов сообщения различны (  при равной вероятности этих элементов). Но при неравной вероятности сообщений нужно применить оптимальное (статическое) кодирование, при котором уменьшается средняя длительность сообщений.

при равной вероятности этих элементов). Но при неравной вероятности сообщений нужно применить оптимальное (статическое) кодирование, при котором уменьшается средняя длительность сообщений.

Идея такого кодирования заключается в том, что, применяя неравномерный неприводимый код, наиболее часто встречающиеся сообщения (буквы или слова) кодируются короткими комбинациями этого кода, а редко встречающиеся сообщения кодируются более длительными комбинациями.

Рассмотрим принципы оптимального кодирования на примере.