§ 4. Аппаратура, обеспечивающая режим слежения рлс п-18 за антенной ведущей рлс

1. Промежуточная синхронная передача (блоки 91, 92)

ПСП предназначена для преобразования напряжения синхронизации ГО и ТО от ведущей РЛС с передаточным отношением сельсинов 1 : 36 в напряжение с передаточным отношением сельсинов 1 :23.

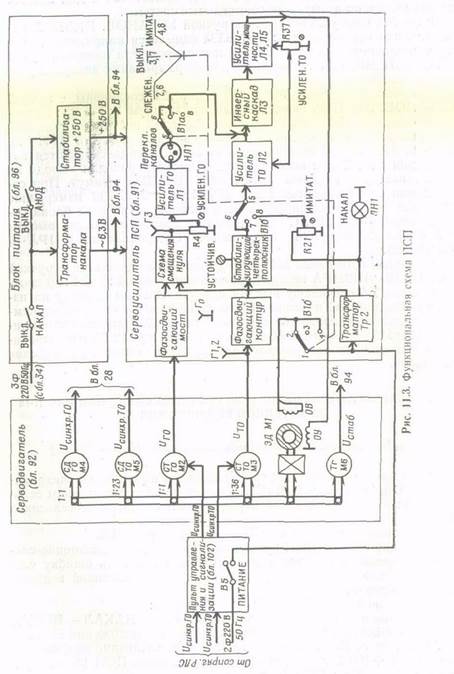

Функциональная схема ПСП показана на рис. 11.3. В основу работы ПСП положена двухканальная синхронно-следящая передача. Ее применение позволяет получить ошибку слежения промежуточной синхронной передачи за антенной ведущей РЛС порядка 1°.

Для включения ПСП в работу необходимо:

на блоке питания (блок 96) выключатели НАКАЛ—ВЫКЛ., АНОД—ВЫКЛ. установить соответственно в положения НАКАЛ и АНОД (рис. 11.3). При этом с блока 96 питающие напряжения ~6,3 В и +250 В поступают на сервоусилитель ПСП (блок 91) и на сервоусилитель ССП (блок 94);

на пульте управления и сигнализации (блок 102) выключатель ПИТАНИЕ установить в положение ПИТАНИЕ. При этом от сопрягаемой ведущей РЛС опорное напряжение 220 В 50 Гц подается на блок 91;

включить вращение ведущей РЛС.

Напряжение синхронизации ГО и ТО с ведущей РЛС через блок 102 поступает на сельсины-трансформаторы ГО М2, и ТО МЗ блока 92.

При наличии рассогласования в угловых положениях роторов сельсинов-датчиков на ведущей РЛС и роторов сельсинов-трансформаторов М2, МЗ блока 92 с сельсинов-трансформаторов М2, МЗ снимается напряжение рассогласования (Uго,Uто) и подается на сервоусилитель ПСП (блок 91). Напряжение Uго через фазосдвигающий мост и схему смещения нуля поступает на потенциометр R4 УСИЛЕН. ГО. Фазосдвигающий мост обеспечивает компенсацию сдвига фазы при прохождении напряжения uто через сервоусилитель. Схема смещения нуля с помощью напряжения с трансформатора Тр2 обеспечивает смещение ложного нуля напряжения Uто до совпадения его с ложным нулем напряжения U/то, что исключает слежение с ошибкой 180° по точному каналу. С потенциометра R4 напряжение uto через усилитель ГО Л1 подается на переключатель каналов НЛ1 (неоновая лампа).

Напряжение Uто через фазосдвигающий контур и стабилизирующий четырехполюсник подается на переключатель В 16. Фазосдвигающий контур обеспечивает сдвиг фазы напряжения Uто относительно напряжения возбуждения на угол, обеспечивающий максимальный вращающий момент на валу двигателя Ml блока 92.

Стабилизирующий четырехполюсник создаст опережающий сдвиг по фазе напряжению Uто для исключения колебательных процессов в системе. Шлицем УСТОЙЧИВ, при настройке блока добиваются минимальных колебаний выходной оси двигателя блока 92.

Напряжение Uто через переключатель В 16, усилитель ТО Л2, инверсный каскад ЛЗ и усилитель мощности Л4, Л5 поступает на обмотку управления электродвигателя Ml блока 92. На обмотку возбуждения двигателя подается напряжение 220 В 50 Гц от сопрягаемой ведущей РЛС через блок 102 и переключатель В 16 блока 91.

При углах рассогласования между осями сельсинов ГО меньше 3—5° управление двигателем производится напряжением с канала ТО. Вал двигателя через редуктор вращает сельсины-трансформаторы в сторону уменьшения угла рассогласования.

При углах рассогласования больше 3—5° управление двигателем происходит по каналу ГО. В этом случае напряжение на выходе усилителя ГО достигает порога зажигания неоновой лампочки НЛ1 переключателя каналов. НЛ1 пробивается и напряжение ГО через переключатель В1а, инверсный каскад и усилитель мощности поступает на двигатель Ml. Вал двигателя через редуктор вращает сельсины-трансформаторы в сторону уменьшения угла рассогласования.

С сельсинов-датчиков М4, М5 напряжение синхронизации ГО и ТО подается в блок 28 для работы РЛС в режиме слежения.

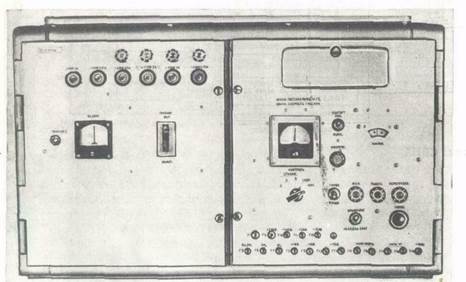

Переключатель В1 СЛЕЖЕН.— ВЫКЛ.— ИМИТАТ. (рис. 11.4) предназначен для настройки ПСП. Перед настройкой необходимо выключить ЭМУ (блок 41), переведя автомат ПИТАНИЕ на блок 32 в положение ВЫКЛ.

В положении СЛЕЖЕН. переключателя В1 блока 92 осуществляется режим слежения ПСП за антенной ведущей РЛС. Неоновая лампочка НЛ1 должна быть погашена, а напряжение ТО на гнездах Г1, Г2 не должно превышать 8 В.

Рис. 11.4. Передняя панель сервоусилителя ПСП (блок 91)

В противном случае шлицами УСИЛЕН. ТО и УСТОЙЧИВ, устанавливается напряжение на гнездах Г1, Г2 не более 8 В при плавном вращении осей сельсинов блока 92, что соответствует ошибке слежения не более 1°.

В положении ВЫКЛ. переключателя В1 устанавливается усиление канала ГО. С этой целью, вращая на блоке 92 вал двигателя Ml шлицем на оси двигателя, задают угол рассогласования 3—5° по шкале сельсина ГО. На блоке 92 шлицем УСИЛЕН. ГО добиваются зажигания неоновой лампочки НЛ1. Переключатель В1 на блоке 91 переводят в положение СЛЕЖЕН. Система должна прийти в согласованное положение, неоновая лампочка погаснуть.

В положении ИМИТАТ. переключателя В1 имитируется работа сопрягаемой РЛС. Скорость вращения двигателя задается потенциометром R21 ИМИТАТ. на блоке 91. С потенциометра R21 переменное напряжение через переключатель В 16 и каскады усиления поступает на обмотку управления двигателя. Двигатель вращается с заданной скоростью. С сельсинов-датчиков М4 и М5 блока 92 напряжение синхронизации ГО и ТО подается на блок 28.

2. Сервоусилитель ССП (блок 94)

Сервоусилитель (рис. 11.5) служит для усиления переменного напряжения рассогласования, поступающего с сельсинов-трансформаторов Ml, M2 блока 29, и преобразования его в постоянное напряжение, управляющее работой ЭМУ (блок 41).

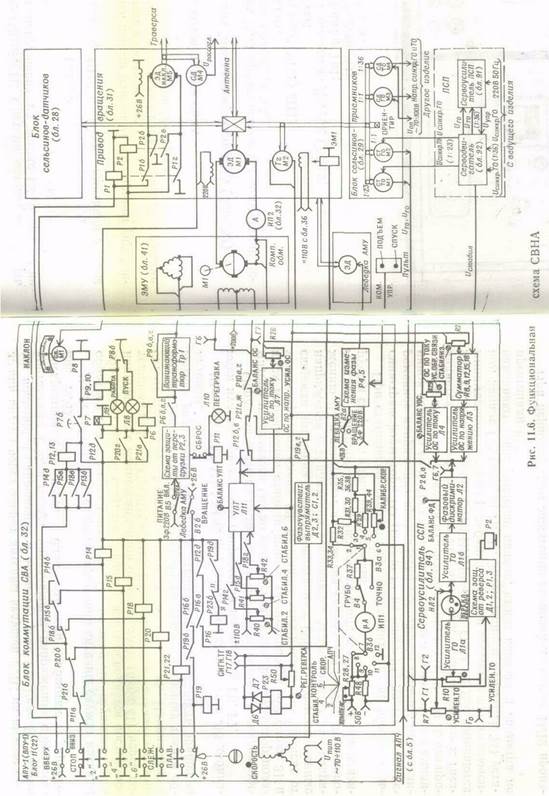

В состав сервоусилителя входят (рис. 11.6):

усилители Л1а и Л 16;

переключатель каналов НЛ2;

фазовый дискриминатор Л2;

каскады обратной связи: сумматор, усилитель ОС по напряжению ЛЗ, усилитель ОС по току Л4;

схема защиты от реверса.

При наличии рассогласования в угловых положениях роторов сельсинов-датчиков блока 92 и сельсинов-трансформаторов Ml, M2 блока 29 с сельсинов-трансформаторов снимаются переменные напряжения рассогласования (Uто, Uго) и подаются в блок 94 на потенциометры R7 УСИЛЕН. ТО и R10 УСИЛЕН. ГО соответственно.

С потенциометра R10 напряжение рассогласования ГО через усилитель ГО Л1а поступает на переключатель каналов, выполненный на неоновой лампе НЛ2. С потенциометра R7 напряжение рассогласования ТО поступает на усилитель ТО Л 16.

При углах рассогласования меньше 5° напряжение канала ГО недостаточно для зажигания НЛ2. Напряжение канала ТО усиливается усилителем ТО Л 16 и подается на фазовый дискриминатор Л2.

При углах рассогласования более 5° неоновая лампа НЛ2 пробивается напряжением с усилителя ГО Л 16, которое поступает на фазовый дискриминатор.

Фазовый дискриминатор (Л2) преобразует переменное напряжение рассогласования в постоянное управляющее напряжение величина которого зависит от амплитуды напряжения рассогласования, а знак—от фазы. Шлицем БАЛАНС ФД устанавливается

Рис. 11.5. Передняя панель сервоусилителя следящего привода (блок 94)

нулевое выходное напряжение на выходе фазового дискриминатора (гнезда Г6, Г7) при отсутствии входного напряжения (лампы Л1 и Л4 вынуты из блока).

Схема защиты от реверса подает управляющее напряжение на ЭМУ лишь при согласованном положении антенн ведущей РЛС и РЛС П-18. Применение данной схемы уменьшает динамические нагрузки на привод вращения антенны в момент включения режима слежения. Схема защиты от реверса управляется напряжением ГО с сельсина-трансформатора блока 28. При согласованном положении антенн через оборот антенны ведущей РЛС на выходе схемы появляется напряжение и включает реле Р2. Реле Р2 своими контактами Р2б, в подает управляющее напряжение с фазового дискриминатора через блок 32 на обмотки управления ЭМУ.

Для стабилизации скорости вращения антенны служат каскады обратной связи. Через усилитель ОС по току Л4 осуществляется обратная связь по току. На данный усилитель подается постоянное напряжение с компенсационной обмотки ЭМУ (блок 41) через потенциометр R29 УС. ОБР. СВЯЗ. Величина этого напряжения зависит от тока якоря электродвигателя Ml блока 31. Напряжение с выхода усилителя ОС по току Л4 уменьшает величину тока в обмотках управления ЭМУ, чем стабилизируется скорость вращения антенны.

Шлицем БАЛАНС УОС при вынутых лампах Л2 и ЛЗ добиваются нулевого выходного напряжения на гнездах Г6, Г7.

Обратная связь по напряжению осуществляется с каскадов сумматора и усилителя ОС по напряжению (ЛЗ). На сумматор подаются напряжения стабилизации с тахогенератора М2 блока 31 и тахогенератора блока 92. Величины этих напряжений зависят от скорости вращения антенн сопрягаемых РЛС. Просуммированные напряжения стабилизации усиливаются усилителем ОС по напряжению ЛЗ и поступают на обмотки управления ЭМУ в противоположной полярности с управляющим напряжением, чем стабилизируется скорость вращения антенны.

При стабильной скорости вращения антенны на выходе сельсина-трансформатора ТО (гнездо Г1 на блоке 94) должно быть переменное напряжение практически постоянной амплитуды и величиной порядка 40 В. При неравномерном вращении антенны амплитуда данного напряжения изменяется в пределах 10—50 В, что проявляется в колебаниях стрелки авометра, подключенного к гнездам Г1, ГО. Шлицами СТАБИЛИЗ. и УС. ОБР. СВЯЗ; добиваются минимальной частоты колебаний стрелки авометра при отключенном канале ГО (вынута НЛ2). Затем шлицем УСИЛЕН. ТО устанавливают такое усиление канала, чтобы показания авометра не превышали 40 В.

При периодическом зажигании неоновой лампочки НЛ2 производится установка усиления канала ГО. С этой целью останавливается вращение ведущей РЛС. Шлиц УСИЛЕН. ГО вводится вправо, чтобы дать системе отработать угол рассогласования, и затем выводится влево. Шлиц УСИЛЕН. ТО поворачивается в крайнее левое положение, т. е. выключается точный канал. Переключатель СЛЕЖЕН.— ВЫКЛ.— ИМИТАТ. на блоке 91 устанавливается в положение ВЫКЛ. и поворотом вала двигателя Ml блока 92 вводится такой угол рассогласования, чтобы на выходе сельсина-трансформатора ГО М2 (гнездо Г2 на блоке 94) было напряжение 4 В. После этого шлиц УСИЛЕН. ГО поворачивается до момента зажигания НЛ2. Переключатель СЛЕЖЕН.—ВЫКЛ.—ИМИТАТ.

переводится в положение СЛЕЖЕН. Система должна отработать угол рассогласования, а напряжение на гнезде Г2 блока 92 не должно превышать 1,5 В.

Задание

1. Включите режим СЛЕЖЕНИЕ в режиме имитации работы сопрягаемой РЛС.

2. Найдите на передней панели блоков 91 и 94 органы управления, регулировки и поясните их назначение.

3. Измерьте напряжение на гнездах Г1 и Г2 блока 94 в режиме слежения и дайте оценку работоспособности блока.

§ 5. КОММУТАЦИЯ СВНА

1. Назначение и состав блока коммутации СВА (блок 32)

Блок коммутации (рис. 11.7) предназначен для коммутации цепей включения всех режимов работы СВА. Блок включает (рис. 11.6):

усилитель постоянного тока (УПТ) ЛИ;

усилитель ОС по току Л7;

фазочувствительный выпрямитель Д2, ДЗ; Cl, C2;

понижающий трансформатор Тр1;

сельсин-приемник индикации Ml;

схему контроля ИП1, ВЗ, В4;

Рис. 11.7. Передняя панель блока коммутации СВА (блок 32)

элементы коммутации, защиты и сигнализации.

Перед включением вращения антенны необходимо:

на блоке 32:

автомат В5 (ПИТАНИЕ) установить в положение ВКЛ. Этим подготавливается цепь подачи трехфазного напряжения для питания двигателя ЭМУ (блок 41);

переключатель В2 ВРАЩЕНИЕ—ЛЕБЕДКА АМУ установить в положение ВРАЩЕНИЕ, при этом +26 В поступает для питания реле блока 32;

на блоке 11 (22) ручку СКОРОСТЬ установить в нулевое положение.

2. Автономная работа СВА в режиме кругового вращения

Включение вращения антенны со скоростью 2 об/мин производится нажатием кнопки 2 на блоке 11 (22), при этом включается реле Р14 в блоке 32 и производит следующие коммутации:

контактами Р146 самоблокируется через кнопку СТОП на блоке 11(22);

контактами Р14г подключает потенциометр R40 СТАБИЛ. 2 к УПТ. С данного потенциометра на УПТ подается постоянное напряжение, соответствующее скорости вращения 2 об/мин;

контактами Р14д замыкает цепь питания реле Р12, 13.

Реле Р12, 13 срабатывают, при этом:

контактами Р136 самоблокируются через кнопку СТОП блока 11 (22);

контактами Р126, в подготавливают цепь подачи управляющего напряжения с УПТ на ЭМУ;

контактами Р12д замыкают цепь питания реле Р6 и реле времени Р7.

Реле Р6 срабатывает и контактами Р6б, в, г замыкает цепь подачи напряжения 220 В 50 Гц со схемы защиты от перегрузок на понижающий трансформатор. С понижающего трансформатора переменное напряжение 110 В подается на двигатель ЭМУ (блок 41), и начинается пуск двигателя при пониженном напряжении. Этим обеспечивается уменьшение пусковых токов электродвигателя. О пуске электродвигателя сигнализирует сигнальная лампочка Л8 ПУСК. Время пуска двигателя определяется задержкой на включение реле времени Р7 и составляет 7—10 с.

Реле Р7, включаясь, своими контактами Р7б подает +26 В на реле Р8. Реле Р8 включается и своими контактами Р8б отключает сигнальную лампочку Л8 ПУСК, включает сигнальную лампочку Л9 РАБОТА и замыкает цепь питания реле Р9, 10.

Реле Р9 своими контактами Р9б, в, г подает напряжение 220 В 50 Гц на двигатель ЭМУ.

Реле Р10 своими контактами Р10 в, г подключает УПТ Л 11 к обмоткам управления ЭМУ.

Через обмотки управления ЭМУ начинают протекать токи, величина которых определяется напряжением с потенциометра R40 СТАБИЛ. 2, подаваемым на вход УПТ. На выходе ЭМУ появляется усиленное напряжение и подается на якорную обмотку электродвигателя Ml. Двигатель через редуктор начинает вращать антенну со скоростью 2 об/мин. Потенциометром R40 СТАБИЛ. 2 устанавливается по секундомеру скорость вращения 2 об/мин.

Для стабилизации скорости вращения антенны напряжение обратной связи с тахогенератора М2 блока 31 подается на УПТ ЛИ и уменьшает его усиление. Кроме того, стабилизация скорости вращения осуществляется усилителем ОС по току (Л7). На данный усилитель через потенциометр R26 УСИЛ. ОС подается постоянное напряжение с компенсационной обмотки ЭМУ. Величина этого напряжения зависит от тока якоря электродвигателя Ml блока 31. Напряжение с выхода усилителя уменьшает величину тока в обмотках управления ЭМУ, чем стабилизируется скорость вращения антенны.

При настройке блока 32 производится балансировка УПТ и усилителя ОС по току для исключения самохода антенны.

Балансировкой добиваются отсутствия напряжения на выходе УПТ при нулевом входном напряжении. Для балансировки УПТ включается скорость вращения 2 об/мин и шлиц СТАБИЛ. 2 выводится влево. На блоке 36 (блок питания) вынимается предохранитель ПрЗ 0,5А, что обеспечивает отключение напряжения питания 110 В с тахогенератора М2 блока 31.

С тахогенератора прекращается подача напряжения ОС на УПТ. В блоке 32 вынимается лампа Л7 для исключения ее влияния на обмотки управления ЭМУ. К гнездам Г6, Г7 подключается авометр и шлицем БАЛАНС ОС добиваются нулевых показаний авометра.

При балансировке усилителя ОС по току Л7 вынимается лампа Л 11, шлиц УСИЛ. ОС, подающий напряжение обратной связи, выводится влево и шлицем БАЛАНС ОС устанавливается на гнездах Г6, Г7 нулевое напряжение. После этого шлиц УСИЛ. ОС поворачивается вправо на 20—30° и в процессе дальнейшей регулировки не используется.

Включение вращения антенны со скоростью 4 об/мин производится нажатием кнопки 4 на блоке 11(22). В блоке 32 включается реле Р15 и производит следующие коммутации:

контактами Р156 разрывает цепь самоблокировки реле Р14 и самоблокируется через кнопку СТОП блока 11 (22). Реле Р14 своими контактами выключает скорость вращения 2 об/мин;

контактами Р15д подключает потенциометр R41 СТАВИЛ. 4 к УПТ Л 11. С данного потенциометра на УПТ подается постоянное напряжение, соответствующее скорости вращения 4 об/мин;

контактами Р15в замыкает цепь питания реле Р12, 13.

В остальном работа схемы коммутации при скорости вращения 4 об/мин аналогична работе схемы коммутации при скорости вращения 2 об/мин.

Включение вращения антенны со скоростью 6 об/мин производится нажатием кнопки 6 на блоке 11 (22). В блоке 32 включается реле Р18 и производит следующие коммутации:

контактами Р186 разрывает цепь самоблокировки реле Р15 и самоблокируется через кнопку СТОП блока 11(22). Реле Р15 своими контактами выключает скорость вращения 4 об/мин;

контактами Р18г подключает потенциометр R42 СТАБИЛ. 6 к УПТ ЛИ. С данного потенциометра на УПТ подается постоянное напряжение, соответствующее скорости вращения 6 об/мин;

контактами Р18в замыкает цепь питания реле Р12,13.

В остальном работа схемы коммутации при скорости вращения 6 об/мин аналогична работе схемы коммутации при скорости вращения 2 об/мин.

3. Работа СВА в режиме слежения за антенной сопрягаемой РЛС

Включение режима слежения производится нажатием кнопки СЛЕЖ. на блоке 11(22). Предварительно должна быть включена ПСП (см. § 4, п. 1 данной главы). При нажатии кнопки СЛЕЖ. включается реле Р20 в блоке 32 и производит следующие коммутации:

контактами Р206 разрывает цепь самоблокировки реле Р18, Р15, Р14, Р12,13, которые выключают предварительно включенную скорость вращения, а контактами Р12б,в реле Р12 подготавливается цепь подачи управляющего напряжения с блока 94 на обмотке возбуждения ЭМУ;

контактами Р20г замыкает цепь питания реле Р6 и Р7, которые производят те же коммутации, что и при включении скорости вращения 2 об/мин.

ЭМУ усиливает поступающее с блока 94 напряжение и подает на двигатель Ml блока 31. Антенна РЛС повторяет вращение ведущей РЛС.

4. Автономная работа СВА в режиме плавного изменения скорости

Включение режима плавного изменения скорости производится нажатием кнопки ПЛАВ. на блоке 11(22). В блоке 32 включаются реле Р21, 22 и производят следующие коммутации:

контактами Р21 б разрывают цепь самоблокировки реле Р20, Р18, Р15, Р14, Р12,13, которые выключают предварительно включенную скорость вращения;

контактами Р21 г, ж подготавливают цепь подключения обмоток управления ЭМУ к выходу фазочувствительного выпрямителя;

контактами Р21 в замыкают цепь питания реле Р6 и Р7, которые производят те же коммутации, что и при включении скорости вращения 2 об/мин;

контактами Р226 самоблокируются через кнопку ПЛАВ.

После нажатия кнопки ПЛАВ. ручкой СКОРОСТЬ на блоке 11 (22) задается скорость вращения антенны. При повороте ручки СКОРОСТЬ размыкаются контакты микровыключателя и выключается реле Р19 в блоке 32, которое питалось напряжением +26 В через контакты микровыключателя. Реле Р19, выключаясь, производит следующие коммутации:

контактами Р19д выключает реле Р16, которое отключается и контактами Р166 подготавливает цепь блокировки реле Р19, а контактами Р16в отключает тормозную электромагнитную муфту ЭМ1 блока 31; муфта растормаживает антенну;

контактами Р19в, г подключает обмотки управления ЭМУ к выходу фазочувствительного выпрямителя.

Переменное напряжение с сельсина СКОРОСТЬ блока 11(22) преобразуется фазочувствительным выпрямителем блока 32 в постоянное напряжение, величина которого зависит от амплитуды поступающего напряжения (угла поворота ручки СКОРОСТЬ), а знак—от фазы (направления поворота ручки СКОРОСТЬ). С выхода фазочувствительного выпрямителя данное напряжение поступает на обмотки управления ЭМУ. На выходе ЭМУ появляется усиленное напряжение и подается на якорную обмотку двигателя Ml блока 31. Двигатель через редуктор начинает вращать антенну со скоростью, соответствующей углу поворота ручки СКОРОСТЬ на блоке 11 (22).

Для изменения направления вращения антенны необходимо ротор сельсина СКОРОСТЬ повернуть в другую сторону относительно нулевого положения. Фаза управляющего напряжения, подаваемого на вход фазочувствительного выпрямителя, изменится на 180°, полярность напряжения на выходе фазочувствительного выпрямителя также изменится на противоположную. Если данное напряжение подать сразу на ЭМУ, то в приводе вращения могут возникнуть недопустимые перенапряжения. Поэтому сначала следует затормозить антенну, а затем уже подавать напряжение для изменения направления вращения (реверса). Эту задачу выполняет схема реверса, которая включает реле Р16, Р19 и Р23.

При переходе ротором сельсина нулевого положения кратковременно замыкаются контакты микровыключателя блока 11(22), через которые включается реле Р19 блока 32 и производит следующие коммутации:

контактами Р19в, г отключает обмотки управления ЭМУ от выхода фазочувствительного выпрямителя блока 32, предохраняя антенну от реверса;

контактами Р196 самоблокируется по цепи: +26 В, контакты Р166, Р196;

контактами Р19д подготавливает цепь включения реле Р16.

Антенна под действием инерции продолжает вращаться в прежнем направлении, вращая электродвигатель Ml блока 31, который вследствие этого переходит в генераторный режим. Вырабатываемое электродвигателем напряжение гасится в обмотке якоря ЭМУ, чем обеспечивается динамическое торможение.

По мере снижения скорости антенны уменьшается напряжение на выходе тахогенератора. Это напряжение подается для питания поляризованного реле Р23 в блоке 32. При уменьшении напряжения до 8—10 В (гнезда Г17, Г18) реле Р23 выключается. Потенциометром R50 РЕГ. РЕВЕРСА добиваются выключения реле при 8—10 В. Реле Р23, выключаясь, своими контактами Я—П включает реле Р16. Реле Р16 срабатывает и контактами Р166 выключает Р19.

Реле Р19 отключается и производит следующие коммутации:

контактами Р19д выключает peле P16, которое контактом Р16в выключает тормозную муфту ЭМ1, служащую для удержания остановленной антенны;

контактами Р19в, г подключает обмотки управления ЭМУ к выходу фазочувствительного выпрямителя блока 32.

Антенна начинает вращаться в другую сторону.

5. Защита электродвигателя ЭМУ

При перегрузке электродвигателя ЭМУ (обрыв фазы, замыкание витков) схема защиты от перегрузки Р2, 3 включает реле Р11, и лампочку Л10 ПЕРЕГРУЗКА. Реле Р11 контактом Р 11в отключает реле Р12—Р15, Р18 и Р20—Р22. После устранения причины перегрузки следует нажать на кнопку СБРОС. Реле Р11 отключается и подготавливает цепь питания коммутационных реле блока 32 для повторного включения.

6. Наклон стрел антенны

Управление наклоном стрел антенны производится переключателем ВВЕРХ—ВНИЗ на блоке 11(22). Для подъема стрел антенны вверх переключатель блока 11 устанавливается в положение ВВЕРХ. Через контакты переключателя напряжение +26 В поступает на реле Р1 блока 31. Реле Р1 включается и своими контактами Р16, Р1г замыкает цепь питания якоря электродвигателя наклона.

Для опускания стрел антенны вниз переключатель блока 11 устанавливается в положение ВНИЗ. Через контакты переключателя напряжение +26 В подается для включения реле Р2 блока 31. Реле Р2 своими контактами Р2б, Р2в замыкает цепь питания якоря электродвигателя наклона, причем полярность напряжения на обмотке якоря изменяется на противоположную, что приводит к изменению направления вращения двигателя.

Электродвигатель наклона через редуктор наклона поворачивает траверсу.

Для индикации угла наклона служат сельсин-датчик М4 блока 31 и сельсины-приемники в блоках 32 и 26.

7. Схема измерения скорости, нестабильности вращения и напряжения ошибки АПЧ

Схема включает:

микроамперметр ИП1;

переключатель ВЗ КОНТРОЛЬ;

переключатель В4 ГРУБО—ТОЧНО;

переменные резисторы R28 КОМПЕНС. и R44 КАЛИБР. СКОР.

Для измерения скорости вращения антенны переключатель ВЗ КОНТРОЛЬ блока 32 устанавливается в положение СКОР. (замыкаются контакты 1—5 ВЗа и 7—11 ВЗб), а переключатель В4 ГРУБО — ТОЧНО — в положение ТОЧНО. Измерительный прибор ИП1 подключается к тахогенератору М2 блока 31 и измеряет ток тахогенератора, пропорциональный скорости вращения антенны. Потенциометром КАЛИБР. СКОР. калибруется шкала прибора таким образом, чтобы скорости 1 об/мин соответствовали показания 10 мкА. Скорость вращения антенны предварительно выверяется по секундомеру.

Нестабильность скорости вращения измеряется компенсационным методом по прибору ИП1, который включается на разность токов от источника постоянного напряжения 50 В и напряжения тахогенератора М2 блока 31.

Для измерения нестабильности скорости вращения 2 об/мин переключатель ВЗ устанавливается в положение СТАБИЛ. 2 (замыкаются контакты 7—8 ВЗб и контакты 1—2 ВЗа), а переключатель В4—в положение ТОЧНО; при этом прибор ИП1 показывает разность токов от источника 50 В и тахогенератора М2.

Потенциометром КОМПЕНС., изменяя величину тока от источника 50 В, добиваются нулевых показаний прибора. При нестабильной скорости вращения антенны будет изменяться напряжение с тахогенератора, что приведет к отклонению стрелки от нулевого положения на число делений, соответствующих нестабильности вращения антенны. Шкала микроамперметра проградуирована таким образом, что показанию 10 мкА соответствует нестабильность 1%.

Измерение нестабильности скоростей вращения 4 и 6 об/мин производится аналогично.

Для измерения напряжения ошибки АПЧ переключатель ВЗ устанавливается в положение АПЧ (замыкаются контакты 1— 6 ВЗа и 7—12 ВЗб), а переключатель В4 ГРУБО—ТОЧНО—в положение ТОЧНО. Измерительный прибор ИП1 фиксирует напряжение ошибки АПЧ.

8. Подъем и опускание антенно-мачтового устройства

Для подъема и опускания АМУ служит электролебедка, установленная в машине АМУ. Вал электродвигателя лебедки через систему блоков и трос механически соединен с АМУ. Управление электролебедкой осуществляется с ручного пульта управления, который подключается к разъему в машине АМУ. Перед включением электролебедки необходимо на блоке 32 переключатель В2 ВРАЩЕНИЕ—ЛЕБЕДКА АМУ установить в положение ЛЕБЕДКА АМУ, при этом контактами В2а переключателя подается напряжение +26 В на схему изменения фазы (Р4, 5), а контактами

В2б отключается напряжение +26 В от схемы включения вращения антенны.

Для подъема антенны нажимается кнопка ПОДЪЕМ на пульте управления. С пульта подается команда управления на схему изменения фазы. С поступлением команды управления трехфазное напряжение 220 В через схему изменения фазы поступает на электродвигатель лебедки. Для опускания антенны нажимается кнопка СПУСК на пульте управления. С пульта подается команда на схему изменения фазы. С поступлением команды трехфазное напряжение с измененным чередованием фаз подается на электродвигатель лебедки. Электродвигатель начинает вращаться в противоположную сторону, опуская антенну.

Задание

1. Включите РЛС и установите регулировками блока 32 по секундомеру и развертке на ИКО скорость вращения 2; 4 и 6 об/мин.

2. Произведите калибровку шкалы прибора ИП1 блока 32 по скорости вращения 2 об/мин.

3. Включите режим плавного изменения скорости и убедитесь в плавности реверса антенны.

4. Измерьте нестабильность скорости вращения 6 об/мин.

§ 6. КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СВНА

Перед включением СВА необходимо:

на блоке 32 установить:

переключатель ВРАЩЕНИЕ—ЛЕБЕДКА АМУ—в положение ВРАЩЕНИЕ;

переключатель КОНТРОЛЬ—в положение СКОР.;

переключатель ГРУБО—ТОЧНО—в положение ГРУБО;

автомат ПИТАНИЕ—в положение ВКЛ.

Контроль функционирования СВНА производится в следующем порядке:

1. Проверить режим кругового вращения.

2. Проверить режим плавного изменения скорости.

3. Проверить режим слежения.

4. Проверить работоспособность СВА при управлении с ВПУ.

5. Проверить угол наклона антенны.

1. Проверка режима кругового вращения

Данная проверка включает:

проверку правильности установки скорости вращения 2; 4 и

6 об/мин;

проверку стабильности вращения антенны при скоростях 2; 4 и

6 об/мин.