Случайные процессы в электрических цепях

§ П4.1. Случайные процессы. Корреляционные функции. Положим, что есть несколько систем, находящихся в одинаковых условиях, и в них происходят в принципе одинаковые процессы. В силу влияния различных случайных факторов, имеющих вероятностный характер, процессы в системах могут несколько отличаться друг от друга. В результате наблюдения можно установить, какая величина при фиксированном моменте времени / является наиболее вероятной.

Плотность вероятности случайного процесса W(x, t) выражает вероятность того, что в момент времени t значение величины х находится в интервале от х до x + dx.

Функцией распределения F(x) называют вероятность наступления события, при котором значение величины х, характеризующей это событие, находится в интервале от -оо до х.

Случайные процессы могут быть разделены на стационарные и нестационарные. Стационарными называют случайные процессы, для которых все функции распределения не зависят от изменения начала отсчета времени. Для нестационарных случайных процессов функции распределения зависят от времени.

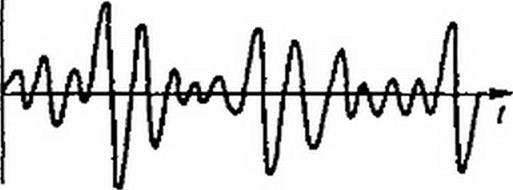

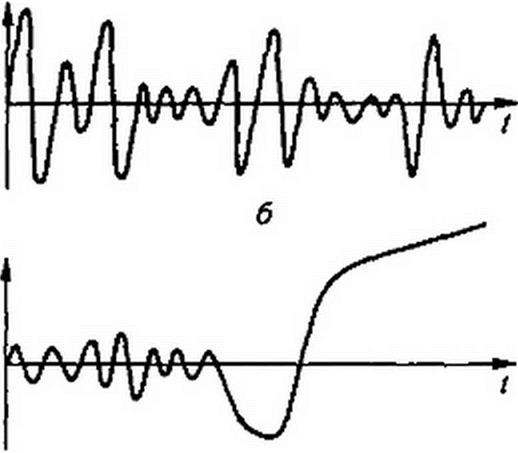

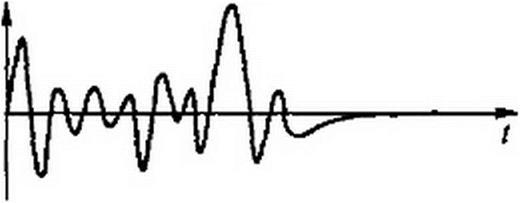

В качестве примера на рис. П4.], а, б изображены кривые некоторого стационарного случайного процесса. Для этих кривых вероятность возникновения колебания с некоторой амплитудой останется той же, если сдвинуть начало отсчета времени. Иная картина имеет место на рис. П4.1, в, г, изображающих кривые х(/) для некоторого нестационарного случайного процесса. На рис. П4.1, в начиная с некоторого момента времени x(t) неограниченно возрастает, а на рис. Г14.1, г — стремится к нулю. Следовательно, для этих кривых сдвиг начала отсчета времени изменяет вероятностные зависимости.

Для стационарных случайных процессов среднее по множеству х равно среднему по времени (х), те. х = (х). Это положение называют эргодической теоремой (гипотезой). Эргодическая теорема позволяет, обрабатывая одну из временных зависимостей х(г), полученную экспериментально, судить о статистических свойствах всех зависимостей х(/) при стационарном случайном процессе в изучаемой системе.

Для характеристики случайных процессов х(г) вводят автокорреляционную и взаимную корреляционную функции.

Автокорреляционная функция К(т) является мерой взаимной связи функции х(0 и функции x(t - т), смещенной по отношению к х(/) на время т:

, т

lim ——■ |х(/)х(г-x)di. (П4.1)

2 ' -Г

Свойства /?(т):

1) Я(т) — функция четная, т. е. Л(-т) = R(x\ в этом можно убедиться, введя в (П4.1) новую переменную = / + т;

2) если х(/) — функция периодическая, то для нее /?(т) может быть представлена в виде суммы автокорреляционных функций от постоянной и синусоидально изменяющихся составляющих;

3) если в х(г) имеются гармонические составляющие, то К(г) не содержит информа* ции о начальных фазах гармонических составляющих;

4) для х(/) без постоянной и гармонических составляющих Л(т) максимальна при т “ 0;

5) для случайных функций времени без постоянной и гармонических составляющих Я(т) уменьшается с увеличением т и уже при сравнительно небольших т стремится к нулю (объясняется это тем. что для чисто случайного процесса значение х(г~т) уже при относительно небольшом х не зависит от того значения, которое имела эта функция х(/) в момент времени г).

Взаимной корреляционной функцией Двух функций времени х(г) и у(г) называют функцию, определяемую следующим образом:

, г

Яо«(О= [х(/)х(/-т)а/. (П4.2)

/ 2 / *

Функция /?^(т) является мерой взаимной связи двух случайных функций времени.

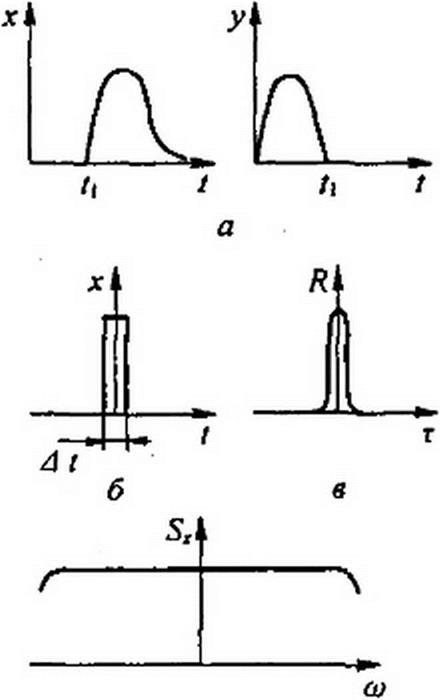

На рис. П4.2, а изображены две произвольные функции времени х(/) и y(t), которые позволяют наглядно пояснить свойства функции ^(т).

1. Функция Я (г) зависит от того, сдвинута функция y(j) на +т или на -т, т. е. Я^Д-т)* R-X>.(x). Если кривую y(t) на рис. П4.2, а сдвинуть на +т влево, т. е. взять функцию Х/ + т)> то произведение х(/)Х/ + т) будет равно нулю для любого I, следовательно, и Если же эту кривую сдвинуть на -т вправо, т. е. взять функцию

y(t -т), то на некотором интервале времени произведение ординат кривых х(Г) и y(i~ т) не будет равно нулю.

2. Сдвиг функции ХО влево на т дает тот же результат, что и сдвиг функции х(1) на -т вправо. Поэтому /?,у(т)= ^(-т).

3. Для случайных функций времени х(/) иу(г), не содержащих постоянной и гармонических составляющих одинаковой частоты (для некоррелированных функций), Rxy (x) = Q.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. П4.2

Рис. П4.2

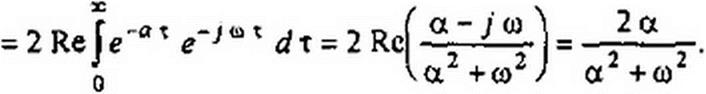

§ П4.2. Прямое и обратное преобразования Фурье для случайных функций времени, К случайным функциям времени и их корреляционным функциям применяют преобразование Фурье. Так как в общем случае случайная функция времени x(t) или ее корреляционная функция может и не стремиться к нулю при / -> ±«, то, для того чтобы к ним можно было применить преобразование Фурье, поступают следующим образом: преобразование Фурье применяют к функция х, (г), которая не равна нулю в интервале от -Т до ч-T и равна нулю вне этого интервала. Если затем 7*->а>, то xt(/) будет стремиться к х(6, а Фурье-изображение функции х,(/) — к Фурье-изображению функции х(г).

Подобное рассуждение может быть проведено и по отношению к Фурье-изображению корреляционной функции.

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

На рис. П4.2, г качественно построен график 5Х(«) для случая, когда а очень велико. Если а очень велико, то влияние иг на значение знаменателя Sx(w) сказывается только при очень больших w, соизмеримых с а, т. е. спектральная плотность мощности 5х(а>) кратковременного импульса в очень широком диапазоне частот постоянна. Таким образом, чем уже импульс (чем он короче во времени), тем шире его частотный спектр.

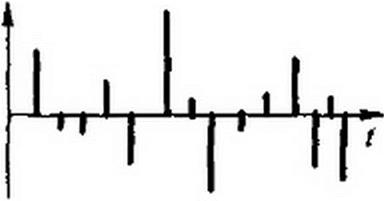

Белый шум представляет собой совокупность множества беспорядочно (без всякой связи) следующих друг за другом игольчатых импульсов (рис. П4.2, д), амплитуды которых имеют случайный характер и подчиняются закону нормального распределения вероятности. При этом плотность распределения вероятности

(*-а)

W(x) = —!==■ е ' °2 ,

ст у2 п

где а— математическое ожидание; ст2 — дисперсия.

Так как спектральная плотность каждого импульса постоянна в достаточно широком

диапазоне частот, то и для белого шума (о) = const. Если в формуле (П4.5) положить t = Q и учесть, что Ях(0) равно дисперсии о2, то т. е. дисперсия равна средней мощности флюктуации стационарного случайного процесса.

диапазоне частот, то и для белого шума (о) = const. Если в формуле (П4.5) положить t = Q и учесть, что Ях(0) равно дисперсии о2, то т. е. дисперсия равна средней мощности флюктуации стационарного случайного процесса.

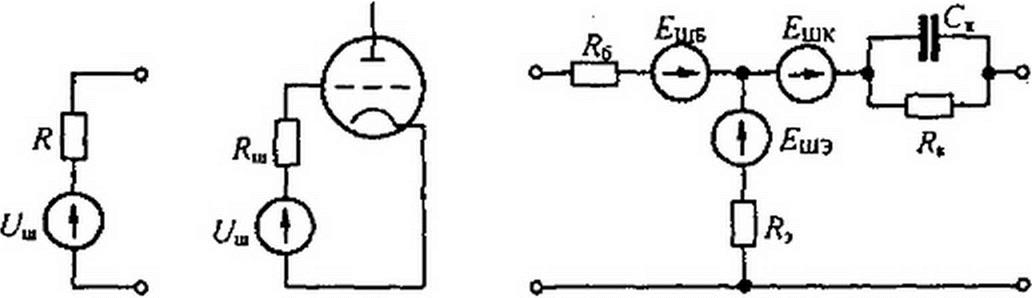

§ П4,4, Источники внутренних шумов в электрических цепях. Резисторы, электронные лампы, транзисторы, магнитные усилители и многие другие элементы схем являются источниками внутренних шумов. ЭДС, которые при расчете эквивалентны этим шумам, обычно очень малы и составляют часто несколько микровольт. Если шумящие элементы схем включены на входе усилителя, имеющего очень большой коэффициент усиления, то шумы ограничивают порог чувствительности схемы и их приходится учитывать.

Резисторы как источник шума. Вследствие хаотического теплового движения электронов в некоторый момент времени на одном конце резистора образуется избыток электронов, а на другом конце — недостаток. В смежный момент времени может возникнуть обратная картина. На концах резистора как бы возникает некоторая ЭДС.

Шум, возникающий в резисторе R (Ом), является белым шумом и имеет спектральную плотность 5ш(о)= 2 k Т R, где А=1,3в-1О“2’ Дж/град—постоянная Больцмана; Т — абсолютная температура резистора.

Шумящее сопротивление при расчете эквивалентно схеме рис. П4.3. а. В ней последовательно соединены нешумяшее сопротивление и источник ЭДС. Квадрат напряжения этого источника

I/2 = 5ш(ф) Дц/л - 4 к Т R

где Део = 2 л Д/ — полоса пропускания усилителя, на вход которого включено шумящее сопротивление.

|

|

|

Рис. П4.3

Дробовой эффект в электронной лампе. Эффект испускания электронов нитью накала лампы носит случайный характер. В некоторый момент времени из нити накала вылетает больше электронов, а в смежный с ним момент времени — меньше. В результате анодный ток при отсутствии сигнала на сетке лампы непостоянен и имеет некоторую переменную составляющую, которая колеблется около среднего значения анодного тока.

Эффект называют дробовым, так как он напоминает шум дробинок при их ударе о мишень. Шум, вызванный дробовым эффектом, является белым шумом, спектральная плотность которого не зависит от частоты. При расчете дробовой эффект учитывают, включив в сеточную цепь лампы рис. П4.3, б резистор R = Яш и источник ЭДС с напряжением С/ш, (У2, = 4 к Т R Д/.

2^з

Для маломощных триодов пользуются формулой =--- (кОм), где S — крутизна

характеристики лампы, мА/B. Для многосеточных ламп значительно больше, чем для триодов.

В транзисторах шумы возникают вследствие дробового, диффузионного и фликкер- процессов. Все их сводят к тепловому шуму. В качестве примера на рис. П4.3. в изобра

жена шумовая схема биполярного транзистора, включенного по схеме с общей базой (сравни со схемой рис. 15.24, б).

ln=4kTRtAf, £щК = 4 £ Г |ZjJ Д/. Влияние шумов на

ln=4kTRtAf, £щК = 4 £ Г |ZjJ Д/. Влияние шумов на

выходную величину оценивают отношением квадрата действующего значения напряжения сигнала к среднему квадрату напряжения шума (дисперсии) на выходе устройства. Когда нелинейная схема работает в режиме, близком к линейному, и & ней может быть выделен доминантный источник белого шума, то принимают, что спектральная плотность шума ^ш(0) = 4£ Т R. Комплексным методом подсчитывают передаточную функцию четырехполюсника от шумовой ЭДС на выход четырехполюсника К (J со), яо формуле (П4.6) определяют спектральную плотность напряжения шума и, интегрируя ее по частоте ОО

вых (о) (К О' ш)|2 d f, подсчитывают среднее значение квадрагта шумового напря-

о

жения на выходе четырехполюсника. Затем определяют отношение сигнала к шуму.

Приложение П5

Дискретные сигналы и их обработка

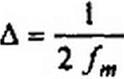

§ П5.1. Теорема Котельникова. Положим, что некоторый аналоговый сигнал х(г) — если его мысленно лериодизировать во времени (см. § 9.7, рис. 9.4, а) — содержит гармоники в диапазоне частот 0 -fm. Каждая гармоника ряда Фурье, в который мог бы быть разложен периодизированный аналоговый сигнал, характеризовалась бы двумя величинами — амплитудой и фазой. Поэтому для отображения в дискретизированном сигнале всех частот аналогового сигнала надо при дискретизации взять 2/т отсчетов’’.

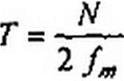

Если время отсчета обозначить Г, интервал между отсчетами △, число отсчетов N, то

| |||||

| |||||

| |||||

| |||

| |||

(П5.2)

Соотношение (П5.1) выражает собой содержание теоремы В.А. Котельникова, сформулированной им в 1933 г.: любую функцию времени, содержащую гармоники в диапазоне частот 0-/„, можно передавать с помощью чисел, следующих друг за другом с

§ П5.2. Частотный спектр дискретизированного сигнала. Будем уменьшать ширину каждого импульса, сохраняя его площадь. Тогда дискретизированный сигнал рис. 9.4 можно представить в виде суммы произведений двух функций

X

*л0) = £т(л Д) 2(/ - и Д). (П5.3)

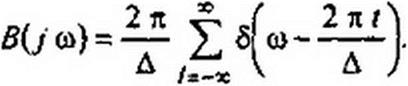

Положим, что аналоговый сигнал x(j) имеет частотный спектр X{j со). Периодическую

•X

функцию из единичных импульсов (рис. П7.1, в) Ь({)= £$(/-« А) разложим в ряд

Лх-Х

Лх-Х

X 2л// х

i(/)=£Qe' а =

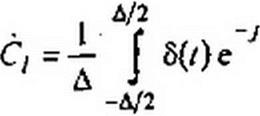

где сор = 2 л/Д — частота дискретизации. Коэффициенты этого ряда

| |||

| |||

|

| |||||

| |||||

| |||||

|

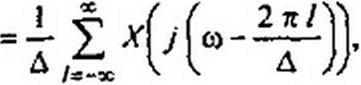

В соответствии с тем, что хд(/)— это произведение двух временных функций, спектр дискретизированного сигнала Xa(j со) определим через свертку спектральных плотностей этих функций:

2 п J 2 л J Д \ Д 7

-х -х

‘‘На периоде высшей гармоники 1//т должно быть взято по крайней мере два отсчета, иначе не будет учтено влияние высшей гармоники на величину отсчета. Полагаем, что с увеличением номера высшей гармоники амплитуда ее уменьшается.

т. е. Xn{j со) представляет собой поделенную на д сумму частотных спектров исходного сигнала х(/), сдвинутых по оси частот на интервалы &р = 2 л/Л, равные угловой частоте, с которой следуют импульсы дискретизации.

Для того чтобы периодическое повторение спектра, вызванное периодизацией во времени, не изменяло повторяемый спектр, необходимо и достаточно выполнение неравенства (Ор где со„— наивысшая частота в спектре сигнала x(t). Обычно берут

WP - (2-5) 2 <dOT. после чего определяют Д = 2л/(1)р.

§ П5.3. Дискретизация частотного спект ра. Пусть сигнал имеет длительность Тс и частотный спектр 5с(у ш). Дискретизируем спектр Sc(j to) с интервалами дискретизации 2

по частоте =■—. По аналогии с предыдушим 5д(усо) запишем так;

^д(у®)= f SQ aqJ5(o)-AQJ = SO») X (П5.6)

А=-х

Временной сигнал, соответствующий 5Д(/ со).

= Е 50^д)б(а)-АПд) = 5С/©) f 3(ш-ЛПд) (П5.7) Jtc-x X

Функцию Е ) разложим в ряд Фурье

X 5((0~*Пя) = X^c7rw7<- (П5.8)

|

l-~cc

Cr=-E f J- (П5.9)

|

12 д ^Од/2 ПД

x

,n5J0 >

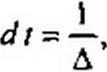

т. e. дискретизированному с частотой Qn частотному спектру во временной области соответствует периодический сигнал с периодом Тс. Если на интервале 0-Гс сделано ., . 7*с 2 л 2 л

N отсчетов, то Д = — =----------- =----------- .

* о>^ N Яд

На выбор Пд жестких условий, подобно наложенным на Д, не вводят.

§ П5.4. Прямое преобразование Фурье дискретизированного сигналя. На интер- Af*“l

вале 0 - Тс xa(t) = £х(п Д) 6(f - п Д) может быть представлен комплексным рядом Фурье л=0

(предполагается, что этот массив значений повторяется бесконечное число раз с периодом Тс = N Д):

*

*д(0= г' . (П5.П)

Здесь

С*=~/*д(г)е 7< di.

о

Введя безразмерную переменную а = </Д и обозначив х(пЛ) = х(л), получим

I \AX-I J N N-i ■

G =77— f ^х(п)5({а - п)с АГ d(Aa) = --f X^)S(a-«)e А da.

о /«о M о >^о

Учитывая фильтрующее свойство 5-функции, имеем

, N~\ t2Kkn

, N~\ t2Kkn

|

" «=o

00

мулы Sljo)- j/(0e"-'“' dt для непрерывных сигналов.

-oo

Свойства коэффициентов Ск:

1 лм

О Со =77

2) Ск = Ск ± а N, где а — целое число;

|

1 лм

4) если отсчетные значения х(п) вещественные, то

Л,.! w _t 2п»к

Q-*=77ZxW« n =77^х(")е N =Ct' Ш5.13) Л >1=0 л п=0

В качестве примера определим коэффициенты ДПФ сигнала хд(/) на интервале 0 - Тс, заданного шестью дискретными значениями (0,5; I; 0,5; 0; 0; 0). Имеем

В качестве примера определим коэффициенты ДПФ сигнала хд(/) на интервале 0 - Тс, заданного шестью дискретными значениями (0,5; I; 0,5; 0; 0; 0). Имеем

Со = — (0,5 +1+ 0,5) = —; С{=- 0,5 + I е о 3 о

Если применить прямое преобразование Фурье к дискретизированному сигналу хд(/) и затем провести дискретизацию спектра по частоте с интервалом Оя, то для ДПФ получим

• J - j — п к

ЭД=£ф)е " (Л «0.1.2,...Л-1) „=о

ЭД=£ф)е " (Л «0.1.2,...Л-1) „=о

Через Sk обозначено 5(А'Од), а через х(п) -> Д) (П5.14) отличается от (П5.12) множителем 1//V, поэтому Ck=Sk/N.

Для определения выборочных значений спектра $С(Л£2Д) надо Sk, вычисленные по (П5.14), умножить на величину дискретизации по времени Д в соответствии с (П5.5).

. 2 я

Дискретную функцию е N принято обозначгпъ W. Тогда

лм £х(п)^"*(А=0, 1,2.......................... N-1).

лм £х(п)^"*(А=0, 1,2.......................... N-1).

»=о

В научно-технической литературе не принято ставить точки над 5(A) и х(л), хотя эти величины в общем случае комплексные.

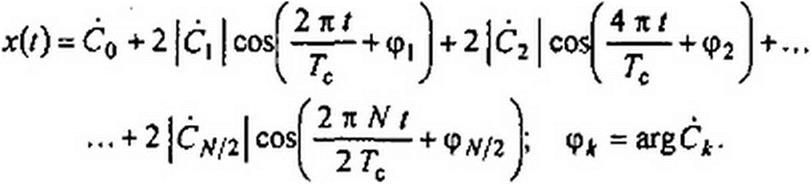

§ П5.5. Определение непрерывного сигнала x(t) по коэффициентам ДПФ. Вслед- 2 ж f

ствие периодичности коэффициентов Ск, а также функции е N по индексу к с периодом /V выражение (П5.11) можно записать так:

N-1 . j ^*.1

Те . (П5.16)

*=0

*

Так как CN_K = С\, то

|

Для примера § П5.4:

|  | ||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

Из формулы (П5.21) следует, что х(м) или ОДПФ можно вычислить по тому же алгоритму, что и ДПФ.

§ П5.7. Вычисление дискретного преобразование Фурье. Быстрое преобразование Фурье. Если вычисление проводить по формуле (Д.13), то надо произвести Л/2 умножений и jV(jV-I) сложений комплексных чисел, а всего Л/2 + Л^(Л1-|) операций. С целью уменьшения числа операций разработаны алгоритмы быстрого преобразования Фурье (БПФ). В основу их положено разложение N точечного ДПФ на набор ДПФ мень-

шего порядка за счет использования следующих свойств дискретной экспоненты .2 к

W*" =е-/ N •

1. Свойство симметрии W^N~n^ = J .

2. Свойство периодичности = И^*+Л/)и.

3. Wu =WN> так как е 1 N =е .

4. И^2=-1, так как е N 2 = е'-/*=-1.

Алгоритмы БПФ, основанные на разложении временной последовательности х(л) на уменьшающееся число подпоследовательностей, называют алгоритмами БПФ с прореживанием по времени. Если N целая степень числа 2, т. е. N = 2V, то число умножений ком- N

плексных чисел равно — log2 N, а число сложений — N log2 N.

Алгоритмы БПФ, в которых на уменьшающиеся последовательности разлагается последовательность коэффициентов S(k) дискретного преобразования Фурье, называют алгоритмами БПФ с прореживанием по частоте.

§ П5.8. Дискретная свертка во временной и частотной областях. Запишем интеграл Дюамеля (формулу свертки):

I

*вых (т) = f Х»Х (т)0 - т) т, (П5.22)

о

где хвх(з), хВЬ1Х(т)— входной и выходной сигналы; Лб(г)— импульсная переходная характеристика четырехполюсника. При цифровой обработке сигналов вместо обычной свертки используют дискретную. С этой целью разобьем интервал времени 0-Тс на Д' одинаковых интервалов длительностью Д, текущее значение интервала п Д обозначим п (О,L2,У-!), дискретизированные значения хвых(г) обозначим х8ЫХЛ,, Х»х (х) Хвх»• В свою очередь

Л5 (/- т)4 (т = О,I,...,/V-1).

Дискретную свертку записывают аналогично свертке обычной

АМ 5

ВЫХ m = У. -^вх w ^m-ir

ВЫХ m = У. -^вх w ^m-ir

Для приведения в соответствие с формулой (П5.22) надо выполнить условие А5 (?и) - й6 (л) Д. где hb{m)—безразмерная импульсная характеристика. Дискретную свертку по (П5.23) называют линейной, если хвхм и — нулевые вне интервалов их определения, т. е. не являются периодическими. Если хВХ(, и й® имеют соответственно /V, и отсчетов, то при линейной свертке х8ЫХт имеет длину в + N2 -1 отсчетов. Свертку по (П5.23) называют прямой. Она требует N{ умножений. Дискретную свертку в частотной области вычисляют с помощью алгоритма БПФ и называют ее быстрой или высокоскоростной. С этой целью текущие значения хвх „ и выражают в виде ОДПФ от спектров соответствующих функций:

Тогда

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

Поэтому

. (П5.24)

i=O

Формула (П5.24) означает, что хвыкт есть ОДПФ от произведения CXBXJt Сьл N. В ней учтено, что г = к, и потому взята одна сумма, а не две (суммировать дважды пб одному индексу не имеет смысла).

С использованием предыдущих обозначений запишем х|ыхт в виде:

ЛМ i **»>*

УС »е *

УС »е *

вых к с

Следовательно,

Схаых* ~^хвхк

*$вых к ~ $х вх к ■

Таким образом, коэффициенты ДПФ свертки являются произведениями коэффициентов ДПФ свертываемых функций. Поэтому для вычисления свертки двух последовательностей надо вначале найти их ДПФ, перемножить коэффициенты, а затем применить ОДПФ. Причем для вычисления ДПФ и ОДПФ можно использовать алгоритм БПФ. Однако в этом случае свертка получается циклической или круговой (периодической), а саму процедуру называют теоремой о круговой свертке ДПФ.

При использовании ДПФ и ОДПФ дискретизация во временной области приводит к тому, что спектр выходного сигнала становится периодическим, а при дискретизации а частотной области периодическим становится сам выходной сигнал с периодом, равным числу выборок. Для того чтобы с помощью периодической свертки можно было вычислять линейную, необходимо период круговой свертки сделать равным L = 2V 2 (yVj + /V2 “• О отсчетам. Для этого последовательности х»х?( и (длиной и N2) дополняют до длины L необходимым числом нулевых отсчетов. Затем находят L точечные ДПФ дополненных последовательностей, перемножают их и выполняют ОДПФ произведения.

Для осуществления быстрой свертки необходимо вычислить два БПФ для L точек и

f — log2 L !+ L комплексных умножений

f — log2 L !+ L комплексных умножений

\ 2 j

или 4 L (log2 £ + I) действительных умножений. Быстрая свертка эффективнее прямой при

Приложение П6