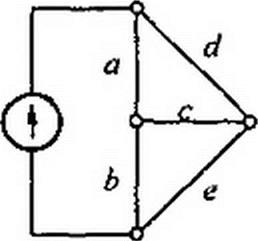

Величина дерева равна произведению проводимостей ветвей этого дерева. Величина дерева рис. ГП.6, б равна ab, дерева рис. П1.6, в— Ьс, дерева рис. П1.6, г — ас. Определитель графа на рис. П1.6, а

& = ab + ac + bc.

‘‘В общем случае роль 1 в формуле (П1.3) может выполнять не только ток, но и напряжение.

Определитель д матрицы узловых проводимостей G (см. § 2.22), как показано в § 2.35, равен произведению трех топологических матриц (Я][^я][Л}г. То обстоятельство, что определитель матрицы узловых проводимостей равен сумме величин всех возможных деревьев, следует из теоремы Бине—Коши. Теорема формулируется так: определитель произведения двух матриц [£] [А'] (в рассматриваемом случае [£] = [/!][#/?], [Н = 1Л]Г, при- чем матрица [£] имеет размер и матрица [Г] размер— п*т, где т S п, равен сумме произведений всех составляющих миноров максимального порядка т матриц [£] и (Г) Под соответствующими минорами понимают миноры, образованные столбцами матрицы [£} и строками матрицы (F], имеющие одинаковые номера. Матрица [л] имеет т = у -1 строк (у — число узлов) и п = Ь — число столбцов (Ь — число обобщенных ветвей). Подматрицы порядка (у -1) матрицы [л] соответствуют деревьям графа и имеют определитель, равный ±1. В произведении [Л][#д) элементы 4-столбна матрицы [Л] (+ 1; -1; 0) умножают на проводимость 4-ветвн (gt.-gt.O) Поэтому все ненулевые миноры порядка (у-1) матрицы [л] соответствуют деревьям схемы, а величина / ненулевого минора равна взятому со знаком плюс (минус) произведению проводимостей ветвей /-дерева. Так как перестановка строк и столбцов матрицы [А ' (по сравнению с матрицей {А]) не изменяет величины минора, то ненулевые миноры л]г матрицы соответствуют деревьям схемы и равны ±1. Так как знаки соответствующих ненулевых миноров матриц [л] [g/J и [л]/ одинаковы, то их произведения положительны, а сумма произведений всех соответствующих миноров равна сумме величин всех возможных деревьев.

§ П1.6. Определение числа деревьев графа. Для определения числа деревьев графа положим, что проводимость каждой его ветви равна единице. Тогда величина каждого дерева также равна единице (произведение единиц равно единице). Если в рассматриваемых условиях для исследуемой электрической цепи составить матрицу узловых проводимостей при любом заземленном узле этой цепи, то числовое значение определителя матрицы будет равно числу возможных деревьев графа.

Пример 172. Подсчитать число деревьев для графа рис. П1.6, а, приняв а = b = с = 1:

Хотя значение числа возможных деревьев и полезно, но оно мало что дает для расчета, так как деревья еще нужно составить и определить величину каждого дерева. Для относительно сложных схем отыскание возможных деревьев довольно трудоемко, и потому на практике применяют упорядоченные способы вычисления Д , один из которых рассмотрен в § П1.7.

§ П1.7. Разложение определителя по путям между двумя произвольно выбранными узлами. При разложении следует выбирать узлы, относительно которых схема 8 геометрическом смысле наиболее симметрична, что упрощает подсчеты. Разложение определителя А этим метолом производят с помощью формулы

а = (П1.4)

где Р* — произведение проводимостей ветвей A-пути между выбранными узлами; Д* — определитель A-пути, подсчитанный по схеме, полученной из исходной при закорачивании ветвей, по которым проходит 4-путь.

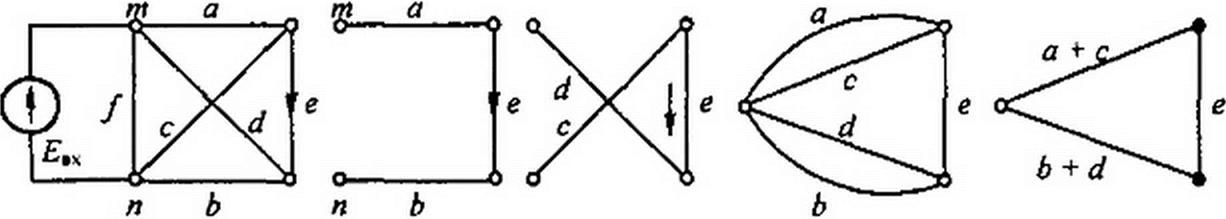

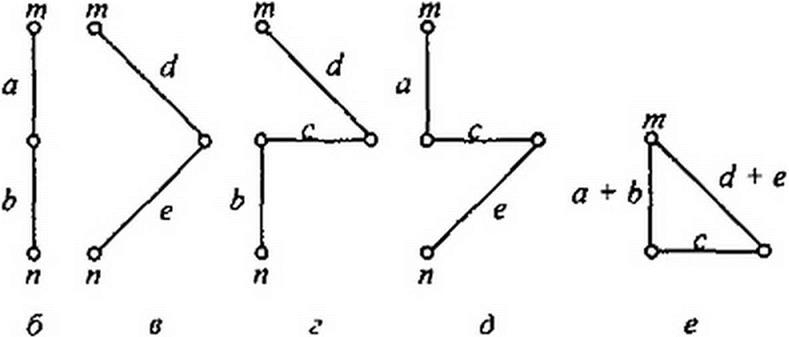

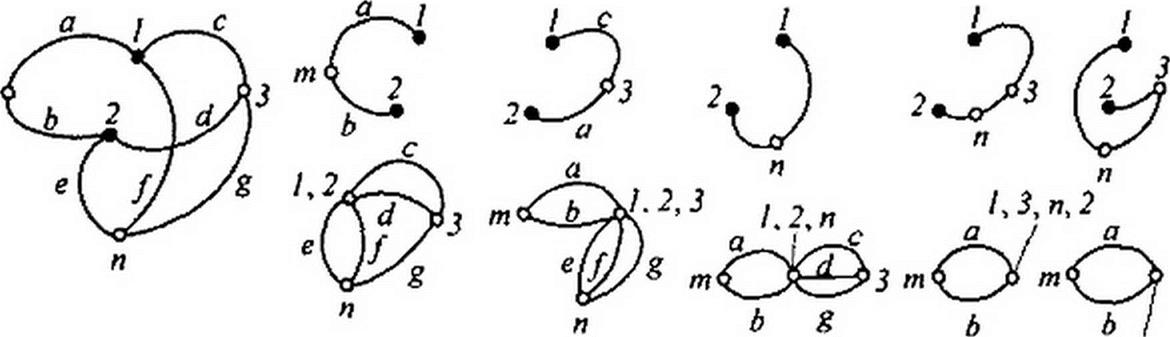

Пример 173. Найти определитель мостовой скрещенной схемы рис. П1.7. а.

Решение. Определитель Д находим путем разложения по путям между узлами / и 4 (зачерненные кружки на рис. П1.7, а). На рис. П1.7, б-е показаны пять возможных путей между узлами / и 4 и соответствующие им подсхемы (подграфы) для нахождения Д*.

Для первого пути по ветвям а и е Р} равно произведению проводимостей ветвей этого пути: Pt = а е. При закорачивании ветвей а и е подграф представляет собой параллельное соединение ветвей /, с, d. Следовательно. Д) = / + с + Ь.

|

а б в г д е

Рис. П1.7

Для второго пути (рис. П1.7, в) по ветвям f, b Р2 - f b, Д? = а + е + с-

Для третьего пути по ветви d (рис. П1.7, г) Д3 = (а + е) с + \а + e){f + b) + c{J + h).

Для четвертого пути по ветвям а, с, b (рис. П 1.7, д) РА=асЬ\ Д< =1, так как при закорачивании этих ветвей граф вырождается в точку.

Для пятого пути по ветвям/, с, е (рис. П1.7, е) Р$= f с е\ Д5 = 1.

Таким образом,

Д = A t = ае(/ + с + 2>) + /6(а + е + с) +

Д = A t = ае(/ + с + 2>) + /6(а + е + с) +

+ d ((а + е) с + (а + е)(/ + Ь) + (/ + А) с) + а с Ь + / с е.

§ П1.8. Применение основной формулы. Как указывалось в § ГП.5, формулу (П1.3) применяют для определения входной и взаимной проводимости, передачи по току, по напряжению и в других целях.

Рассмотрим вопрос о том. как ею следует пользоваться. Обозначим тип узлы графа, к которым присоединяют ветвь, содержащую источник питания схемы. В дальнейшем полагаем, что источником питания является источник ЭДС либо источник тока, поскольку к ним можно свести любой реальный источник питания. Кроме того, считаем, что источник питания только один. Если же источников питания несколько, то следует воспользоваться принципом наложения, последовательно находя искомую величину от действия каждого из источников, учитывая при подсчетах внутреннее сопротивление последних.

Под Втп в (П1.3) подразумеваем напряжение источника питания, если в качестве последнего взят источник ЭДС или ток Jm, источника тока.

В качестве тока / в числителе левой части (П1.3) берут ток по той ветви, относительно которой нужно найти искомую величину. Если необходимо определить передачу от источника питания к некоторой 5-ветви, то под / понимают ток этой ветви.

Число слагаемых в числителе (П1.3) равно числу возможных путей между узлами т и п, причем каждый из них должен проходить по выбранной 5-ветви (путь через источник питания нс учитывают).

В сумму ^СГДГ часть слагаемых .может входить со знаком плюс, часть — со знаком минус, так как Сг может иметь знак плюс или минус. Для того чтобы определить, какой знак будет иметь Сг. руководствуются следующим: произвольно выбирают положительное направление вдоль 5-ветви (ставят стрелку на 5-ветви). Если при движении по пути С, пройдем по s-ветви согласно с положительным направлением этой ветви (по стрелке на ветви), то Сг берется со знаком плюс, в противном случае — со знаком минус.

Вычисляя определитель системы А, следует учитывать внутреннее сопротивление источника литания схемы. При питании схемы от источника ЭДС д подсчитывают при закороченных узлах тп (внутреннее сопротивление источника ЭДС равно нулю). При питании схемы от идеального источника тока ветвь тп, в которой включен источник, при подсчете А разрывают.

|

|

Рис. П1.8

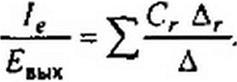

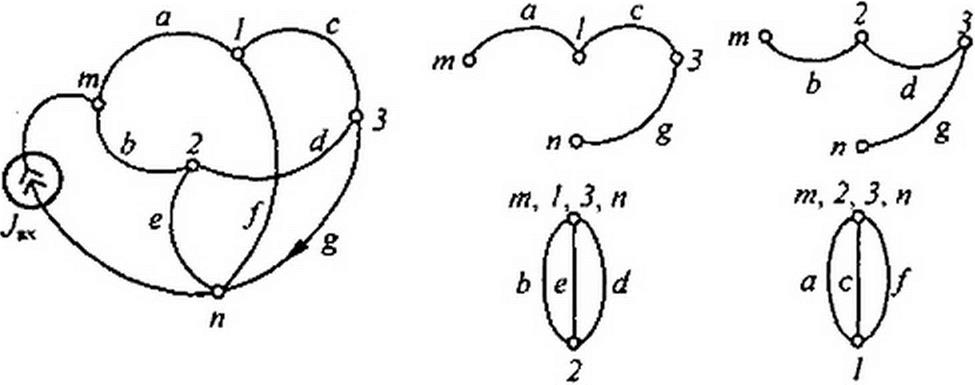

Пример 174- Определить взаимную проводимость ветви с источником ЭДС (подключенной к узлам тп) и ветви с проводимостью е рис. П1.8, а.

Решение. Для учета знака Сг примем за положительное направление ветви е направление, указанное стрелкой на рис. П1.8, а.

Тогда

Тогда

(П1.6)

В графе есть два пути между узлами т и п, которые проходят через е. Первый путь изображен на рис. П1.8, б: С( - а е Ь.

Этот путь берут со знаком плюс, так как при прохождении по ветви е движемся согласно с направлением стрелки на этой ветви. Поскольку при закорачивании ветвей а, е, b (ветвей этого пути) граф вырождается в точку, Д( = I.

Второй путь С2 проходит по ветвям d, е, с (рис. П1.8, в). На этом пути прошли встречно стрелке на ветви е (рис. П1.8, б, в), поэтому С2 = ~d е с. При закорачивании ветвей d, е, с граф вырождается в точку, следовательно, Д2 = 1.

Для нахождения определителя системы Д закорачиваем узлы т и п (схема питается от источника ЭДС) и получаем граф рис. П1.8, г. От последнего переходим к графу рис. П1.8, д.

Для вычисления Д графа рис. П1.8. д воспользуемся разложением его по путям между зачерненными точками. Между этими точками два пути: первый — по ветви е, второй — по ветвям {а + с), (б + rf). Поэтому Д = е(о + с + b + d) + (<я + с) (b + d). Таким образом.

/вх _С|Д|+С2Д2_ aeb-dec

/вх _С|Д|+С2Д2_ aeb-dec

£gx Д e(a + c + b + d)+(a + c)(b + d)

Для расчета передачи схемы рис. П1.8, а по напряжению между входной ветвью (ветвью с источником ЭДС между узлами т и п) и выходной (е) воспользуемся тем, что выходное напряжение на зажимах ветви у равно току /вых этой ветви, поделенному на ее проводимость.

Следовательно.

^вых

|

|

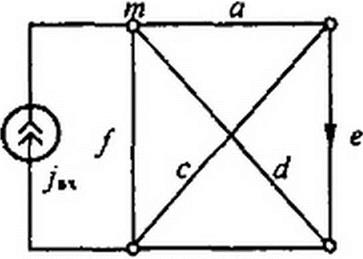

Пример 175. Определить изменения, которые произойдут в вычислениях, если схема рис. П1.8, а будет питаться не от источника ЭДС, а от источника тока рис. П1.9. Рассчитать передачу по току к ветви е и отношение напряжения на выходе (на ветви е) к входному току. Выходной ветвью является ветвь е. по которой проходит ток /вых. Положительное направление для прохождения по этой ветви то же, что и в примере 174.

Решение. В отличие от примера 174 входной величиной является входной ток

Поэтому

/Вых_____________________________ aeb~dec_________

/Вых_____________________________ aeb~dec_________

jtx (a + d + f)(c e + c b + b e) + a d (b + c) + a f (b + e)+d f (c + e) + ad f

Числитель правой части (П1.8) такой же, как и числитель правой части (П1.7). Определитель Д в (П1.8) отличается от определителя в (П1.7) тем, что для (П1.7} он подсчитывался при питании схемы от источника ЭДС, тогда как в рассматриваемом случае он должен быть найден при литании схемы от источника тока. В этих условиях ветвь с источником тока следует считать разомкнутой. Определитель для этого случая был подсчитан ранее (см. формулу (П1.5) в § П1.7).

Отношение выходного напряжения на ветви е к входному току

^ВЫХ _ ^8ЫХ а

7вх 7»х Д

Для определения входной проводимости схемы, питающейся от источника ЭДС, в числителе (П1.8) должны быть учтены все возможные пути между узлами т и п (путь через источник ЭДС исключается). Например, при вычислении входной проводимости схемы (рис. П1.10, а) в числителе (П1.8) должно быть взято четыре слагаемых, так хак возможны четыре пути между узлами тип (рис. П1.10. б-д):

/ЯЬ1Х _ _ ab(d + c+e)+d е (a+ c + d) + dcb-l+ace'l

уях Д (a + b)(d +e) + (a + b)c + (d + е)с

|

|

|

|

Все Сг в числителе взяты со знаком плюс, потому что на этих путях двигались в соответствии с направлением входного тока. Определитель Д (схема питается от источника ЭДС) подсчитан в соответствии с рис. ШЛО, е.

Пример 176. Определить передачу по току в двойном Т-мосте (рис. П1. II, а). Схема питается от источника тока J8X. Выходной ветвью является ветвь g. По ней протекает ток /вых> положительное направление которого показано стрелкой.

Решение. На рис. П1.11, б-в показаны два пути — С, и С2 с передачами Cj = а с g и С} = bd g и соответствующие им подграфы для нахождения определителей: &i~b + e + d't Д2=л + с + /.

Определитель графа на рис. П1.12, а найдем методом разложения по ветвям между узлами / и 2 (зачернены). Между этими узлами имеется пять путей в соответствии с рис. П1.12, б-е. Подграфы этих путей изображены на тех же рисунках. Таким образом.

Iвых _ G Д| +С2 Д2 _

Д

________________________ а с g (b + е + d)+ b d g (а + с + f)___________________ ab((e + f)g + (e + /)(c + c/) + (c + rf)g) + e f{a + b)(c + d + g) + ce g(a + b) + f d g(a + b)

|

| |||

| |||

| |||

| |||

|

а б в г б е

Рис. П1.12