Передача прямого пути равна произведению передач ветзей этого пути.

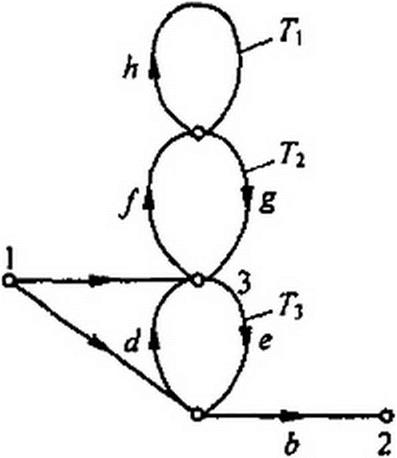

Между истоком и стоком графа может быть несколько прямых путей. Например, для схемы рис. П1.5 между истоком (узел /) и стоком (узел 2) есть два прямых пути. Первый

прямой путь — путь по ветвям с передачами а и Ь. Передача этого пути Р| = а Ь.

Второй прямой путь — путь по ветвям с передачами с, е, Ь, его передача Р2 - ceb.

Ни один из других возможных путей от узла / к узлу 2 в этом графе не относится к категории прямых. Например, путь через ветви с,/, g, е, Ь не является прямым, так как на этом пути узел 3 встречается дважды. В обшей формуле необходимо учитывать также передачи петель обратной связи.

Петля обратной связи представляет собой замкнутый путь, вдоль которого (по кругу) каждый узел может встретиться только один раз.

Передачу петли обратной связи часто обозначают буквой Т с индексом. Передача путли обратной связи равна произведению передач ветвей, образующих эту петлю.

|

В графе рис. П1.5 три петли обратной связи: первая —

с Ty-h, вторая — с Т2 = / g, третья — с -е d.

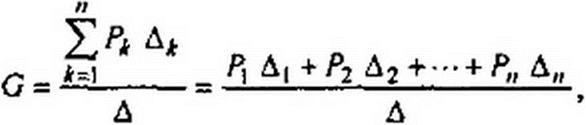

Общая формула для определения передачи графа G записывается следующим обра

|

зом’':

где — передача к-го прямого пути от истока к стоку; п — число прямых путей.

Определитель Д4 равен единице минус сумма взятых поодиночке передач петель обратных связей, не касающихся А--го прямого пути (эти петли могут касаться друг друга), плюс сумма попарных произведений передач петель обратных связей, не касающихся друг друга и £-го прямого пути, минус сумма тройного произведения петель обратных связей, не касающихся друг друга и к-го прямого пути, плюс и т. д.

Определитель д равен единице минус сумма взятых поодиночке передач петель обратных связей, касающихся и не касающихся друг друга, плюс сумма попарных произведений передач петель обратных связей, не касающихся друг друга, минус сумма тройного произведения петель обратных связей, не касающихся друг друга, плюс и т. д.

Пример 171, Применить формулу (П1.1) к графу рис. П1.5.

Решение. Для первого прямого пути с передачей Р ~ab определитель равен единице минус сумма передач петель обратной связи, взятых поодиночке и не касающихся этого прямого пути 7] + Г2, плюс попарное произведение передач петель обратной связи, не касающихся друг друга и выбранного прямого пути.

В графе рис. П1.5 отсутствуют петли, которые бы не касались друг друга и первого прямого пути. Поэтому слагаемые с попарным произведением передач петель обратной связи, как и взятые по трое (и более), в выражении для Д) отсутствуют. Следовательно,

Д1 + Г2); T2=fg.

Для второго прямого пути

Р2 - се Ь, Д2 = 1 - 7j.

Знаменатель Д = 1 - (Г) + Т2 + Г2)+ Tj Т} = е d. В выражение для Д вошло произведение Тх и Т3 двух несоприкасаюшихся петель графа. Таким образом,

с _ дб(1-Т|-Г2)+се^(1-7’|)

с _ дб(1-Т|-Г2)+се^(1-7’|)

’'Вывод формулы см. Бессонов Л.А. ТОЭ. — М.: Высш, шк., 1978.

II. Ненаправленные графы

§ П1.5. Определение и основная формула. Ненаправленный граф представляет собой топологическое изображение самой электрической схемы. Узлы и ветви этого графа соответствуют ее узлам и ветвям. В ненаправленных графах, в отличие от направленных, стрелок на вегвях не ставят. Свойства ветвей характеризуют их проводимости. Передачи ветвей, имеющие размерность проводимости, в дальнейшем обозначены латинскими буквами а, Ь, с,.... Поскольку каждой планарной электрической цепи может быть сопоставлена некоторая дуальная ей цепь, то каждому ненаправленному графу может соответство

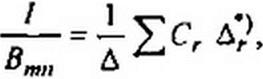

вать дуальный граф. При работе с ненаправленными графами основной является формула

вать дуальный граф. При работе с ненаправленными графами основной является формула

(П1.3)

где 1 — ток, протекающий по некоторой выбранной ветви графа, относительно которой и определяется входная или взаимная проводимость; Вт„ — напряжение (ток) источника питания схемы, присоединенного к узлам т и п; Сг — произведение проводимостей ветвей пути между узлами тип, проходящего по выбранной ветви; ДЛ — определитель для системы, полученной из исходной при коротком замыкании (закорачивании) ветвей выбранного пути С,; Л — определитель исходной электрической схемы.

Правая часть (П1.3) по структуре полностью аналогична направленных графов.

Правая часть (П1.3) по структуре полностью аналогична направленных графов.

Формулу (ПI 3) используют для нахождения входного сопротивления (входной проводимости), взаимной проводимости ветвей и др.

Число членов Сг Д, в числителе (П1.3) равно числу возможных путей между узлами тип графа. В это число не входит пугь от т к п через источник питания схемы. Определитель △ мог бы быть получен как определитель матрицы узловых проводимостей, составленной по методу узловых потенциалов. Однако такой способ подсчета Д довольно громоздок и трудоемок. Дело в том, что при вычислении Д путем раскрытия определителя упомянутой матрицы пришлось бы иметь дело с большим числом слагаемых, часть которых имела бы одинаковые абсолютные значения, но различные знаки (эти слагаемые соответствуют так называемым избыткам в каждой строке определителя).

Расчет Д, при котором нс возникает взаимно уничтожающих друг друга слагаемых,

осуществляют пугем вычисления его как суммы величин всех возможных деревьев данного графа. Как упоминалось в § 2.8, под деревом понимают совокупность ветвей, которые касаются всех узлов, но не образуют ни одного замкнутого контура. Ветви графа, не вошедшие в данное дерево, называют хордами или ветвями связи. Для простейшего гра-

|

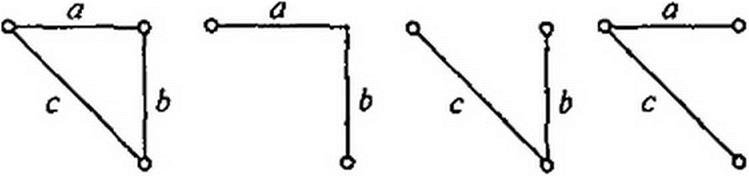

а б в г

Рис. ГП .6

фа рис. ГП.6, а образуемые деревья показаны на рис. П1.6, б-г.