Точку т будем называть точкой равновесия. Она определяет режим работы схемы при прохождении по Л и неоновой лампе постоянного тока.

Убедимся в том, что режим работы, определяемой точкой т, является неустойчивым: достаточно ничтожно малого отклонения от состояния равновесия, чтобы изображающая точка «ушла» из точки т и не возвратилась в нее. В схеме возникнут релаксационные колебания.

Для того чтобы убедиться в неустойчивости состояния равновесия, составим линейную схему замещения релаксационного генератора.

Так как HP имеет S-образную ВАХ, то в схеме для исследования устойчивости оно имитироаано (в соответствии с § 17.3) дифференциальным сопротивлением £ДНф и последовательно с ним включенной малой паразитной индуктивностью £п, зашунтирован- ной резистором сопротивлением /?доб.

Дифференциальное сопротивление £днф в точке т пропорционально тангенсу угла а (рис. 17.3, в) и является отрицательной величиной.

Источник ЭДС в схеме замещения (рис. 17.3, г) не включен, так как исследуется поведение схемы в режиме приращений по отношению к режиму, определяемому точкой т.

Входное сопротивление схемы в операторной форме относительно точек а и b

7 ( - Р л. Р^п R

?ah \Р) ~ Яакф + + R Г ,

‘'аоб К f

Характеристическое уравнение цепи

р (^доб + ^диф )+ Р (^п + ^доб + ^диф)+ R ^доб ^диф ) + ^доб (^ + ^диф )'

Так как рабочая точка находится на падающем участке ВАХ HP, то R >|Ядиф| и п0* этому свободный член положителен. Из условия ReZ(j©)>0 при ю-х» следует, что ^доб >|^диф|> поэтому коэффициент при р2 тоже положителен. Состояние равновесия будет неустойчивым, если коэффициент при р окажется отрицательным, т. е. при

L AR + Ядоб + Лд.<ф)+ С R R n<*> ^диф < 0.

Рассмотрим последовательность смены состояний при релаксационных колебаниях.

Пусть в схеме (рис. 17.3,6) при нулевых начальных условиях замыкается ключ К. Конденсатор С начнет заряжаться, и напряжение на нем будет расти (рис. 17.4, а). Так как конденсатор и неоновая лампа НЛ включены параллельно, то в любом режиме работы напряжения на них одинаковы. Как только напряжение на конденсаторе возрастает до значения, равного напряжению зажигания и3 неоновой лампы, последняя зажжется и ток в ней возрастет от нуля до i4 (рис. 17.4, б). Конденсатор быстро разрядится через НЛ, внутреннее сопротивление которой мало по сравнению с сопротивлением R. При этом изображающая точка на ВАХ НЛ переместится из точки 4 в точку /. В точке I напряжение на НЛ равно напряжению ее гашения цг, поэтому неоновая лампа гаснет и ток в ней становится равным нулю (точка 2). Далее конденсатор вновь заряжается до напряжения НЛ снова зажигается и процесс повторяется.

Траектория движения изображающей точки на рис. 17.4, б образует замкнутую петлю 12341.

Следует подчеркнуть, что если условия возбуждения колебаний в схеме выполнены, то амплитуда колебаний напряжения на конденсаторе не зависит от нагрузки R и ЭДС Е, а определяется только напряжениями зажигания w, и гашения иг НЛ. Период колебаний равен сумме времени зарядки и разрядки конденсатора и зависит от ЭДС Е, емкости С, сопротивления и внутреннего сопротивления НЛ. Обратная связь в схеме находит свое выражение в том, что конденсатор управляет режимом работы НЛ.

В заключение заметим, что если в схеме на рис. 17.3, б ЭДС Е и сопротивление R взять такими, что ВАХ резистора сопротивлением R пересечет ВАХ HP с S-образной характеристикой в трех точках (/, 2, 3 на рис. 17.3, д), то точки / и 3 будут соответствовать устойчивым состояниям, а точка 2 начиная с некоторого значения С — неустойчивому.

§ 1.7 Исследование устойчивости периодического движения в ламповом генераторе синусоидальных колебаний. Рассмотрим вопрос об исследовании устойчивости синусоидальных колебаний в ламповом генераторе (рис. 16.5). С этой целью воспользуемся формулами (16.25) и (16.30).

В соответствии с (16.30) производная от амплитуды колебаний

~ s А(а) = 0.5 а (1-0.25 а2) dt

В установившемся режиме работы амплитуду колебаний обозначим а0. Для определения а0 приравняем da/dt нулю и решим уравнение 1-О,25<?о = 0- Отсюда а0 = 2.

В соответствии с § 17.4. исследования устойчивости периодического движения a sin о/ а автоколебательной системе, на которую не воздействует внешняя периодическая сила частотой ел, достаточно найти знак производной dA(a)/da при a = aQ. Если при этом d A{a)/da< 0, то процесс устойчив. В нашем случае

{ d Л(а)^

Ранее (см. уравнение (16.27)) было выяснено, что a' М > RC и к} > 0, так как только в этом случае амплитуда колебаний представляет собой вещественную величину. Сле-

| |||||

|  | ||||

§ 1.8 Исследование устойчивости работы электрических цепей, содержащих управляемые источники напряжения (тока) с учетом их неидеальности. Прежде чем приступить к исследованию устойчивости той или иной схемы, надлежит проверить, нет ли в схеме ОУ, у которого имеется обратная связь с выхода на его положительный вход, а минусовой вход ОУ заземлен. Если она имеется, то и без подробного исследо

вания можно сказать, что работа всей схемы окажется неустойчивой, и такую обратную связь в схеме надо устранить.

|

ф2 =ч>1 л:0 /(1 + pi,).

Подставим (р2 в выражение = /2 и после небольших выкладок получим характеристическое уравнение относительно приращения Дфр

Я| Сп т1

Положение равновесия рассматриваемого звена схемы неустойчиво, так как один корень из двух корней уравнения положителен. Возникшее приращение Дф, будет нарастать до насыщения ОУ. Элемент схемы Z(p) при малом выходном сопротивлении ОУ практически не влияет на устойчивость этого звена.

После проверки схемы на наличие обратной связи на положительный вход ОУ и устранения ее, если она имеется, можно приступить к исследованию устойчивости работы всей схемы, В случае многоконтурной обратной связи в схеме следует учитывать:

1) что управляющие напряжения или токи управляемых источников зависят от структуры схемы, комплексной частоты р и числовых значений элементов схемы;

2) что управляющая способность самих источников тока или напряжения зависит от р (например, для операционного усилителя и транзис

тора К-~~— или К-~---------------------- ту------------------------------------------------- ;)•

1 + J7T (1 + рт1)(1 + /?т2)

Порядок исследования:

1. Составляем схему замещения исследуемой цепи, указываем на ней внутренние сопротивления неуправляемых и управляемых источников и токи и напряжения, которыми они управляются. Учитываем выходные сопротивления управляемых источников.

2. Составляем выражения для управляющих токов и напряжений в функции потенциалов незаземленных узлов, параметров схемы и частоты р.

3. Учитываем зависимость К = f{p).

4. Составляем систему уравнений по методу узловых потенциалов подобно тому, как это было в § 15.33 (но j со заменено на р).

5. Составляем главный определитель системы и приравниваем его нулю.

Об устойчивости судим по характеру корней. Степень характеристического уравнения определяется числом энергоемких элементов, независимо накапливающих энергию, с учетом полюсов у каждого из имеющихся в схеме частотно-зависимых управляемых источников. Перечисленные условия минимальны.

В заключение обратим внимание на то, что исследование устойчивости периодических режимов в нелинейных цепях на частоте вынуждающей силы может быть проведено не только путем придания приращений Ап и Д£> амплитудам а и b синусной и косинусной компонент периодического режима, но и другим путем, путем исследования устойчивости периодического режима к малым скачкообразным возмущениям какой либо определяющей работу схемы величине, например потокосцепления нелинейной индуктивности или заряда нелинейного конденсатора q.

Естественно, что в этом случае все выкладки должны быть проведены по отношению к малому возмущению Ац/ или, соответственно, А?. Такой путь исследования устойчивости периодических режимов является в ряде случаев предпочтительным, так как позволяет учесть влияние четных гармоник на устойчивость. Применительно к линейным цепям с периодически изменяющимися параметрами он рассмотрен в § 18.6, а к исследованию устойчивости периодических режимов в нелинейных цепях — в § 18.7. Вопросы устойчивости странных аттракторов различных типов в цепях с резистивным, индуктивным и емкостным нелинейными элементами рассмотрены в Приложении П10 и в § 15.72.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение системы, устойчивой «в малом», «в большом» и устойчивой по Ляпунову. 2. Изложите общие основы исследования устойчивости «в малом». 3. При выполнении каких условий можно ожидать неустойчивого режима работы электрической цепи на постоянном токе? 4. Может ли быть неустойчивым режим вынужденных колебаний? режим автоколебаний? 5. Сформулируйте критерий Гурвица. 6. Как по коэффициентам

характеристического уравнения, составленного для малых приращений, можно судить об устойчивости системы? 7. В каких группах электрических цепей можно ожидать неустойчивых режимов работы? 8. Изобразите схемы замещения HP с S- и ^/-образной ВАХ для

|

Покажите, что для этих схем выполняются условия

Покажите, что для этих схем выполняются условия

Re Z(j < 0 и Re Z(j (о)^^ > 0. 9. Какие фи-

зические процессы в нелинейных резисторах могут учитывать Ln и Rao$ в схеме замещения на рис. 17.2, а и С„ и Rao6 в схеме замещения на рис, 17.2, в? 10. Для режима автоколебаний в схеме на рис. 17.3, б постройте одну под другой зависимости ue, ic, iff, i в функции времени /. 11. Воспользовавшись выкладками, приведенными в § 17.5, определите минимальные значения емкости конденсатора С в схеме на рис. 17.3, б, меньше которого положение равновесия устойчиво, несмотря на то что точка равновесия (точка m на рнс. 17.3, в) находится на падающем участке ВАХ HP. 12. Покажите, что состояние равновесия в схеме на рис. 17.3, 6, соответствующее точке 2 на рис. 17.3, д, при определенном условии неустойчиво, а соответствующее точкам / и 3 — устойчиво. 13. Изложите идею исследования устойчивости вынужденных колебаний и автоколебаний. 14. Сформулируйте алгоритм исследования устойчивости работы электрической цепи, содержащей управляемые источники напряжения или тока.

зические процессы в нелинейных резисторах могут учитывать Ln и Rao$ в схеме замещения на рис. 17.2, а и С„ и Rao6 в схеме замещения на рис, 17.2, в? 10. Для режима автоколебаний в схеме на рис. 17.3, б постройте одну под другой зависимости ue, ic, iff, i в функции времени /. 11. Воспользовавшись выкладками, приведенными в § 17.5, определите минимальные значения емкости конденсатора С в схеме на рис. 17.3, б, меньше которого положение равновесия устойчиво, несмотря на то что точка равновесия (точка m на рнс. 17.3, в) находится на падающем участке ВАХ HP. 12. Покажите, что состояние равновесия в схеме на рис. 17.3, 6, соответствующее точке 2 на рис. 17.3, д, при определенном условии неустойчиво, а соответствующее точкам / и 3 — устойчиво. 13. Изложите идею исследования устойчивости вынужденных колебаний и автоколебаний. 14. Сформулируйте алгоритм исследования устойчивости работы электрической цепи, содержащей управляемые источники напряжения или тока.

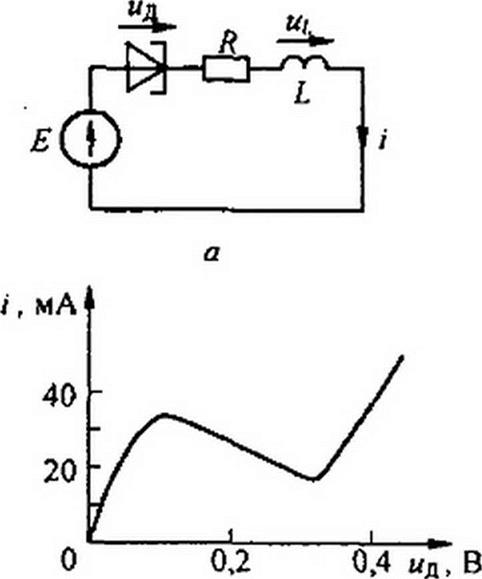

15. На рис. 17.6, а изображена схема генератора на туннельном диоде. ВАХ диода дана на рис. 17.6, б: Е = 0,3 В, R = 5 Ом. Построить кривые /, цд, uL в функции времени при автоколебаниях. Вывести формулу для значения Д, начиная с которого возникнут автоколебания, воспользовавшись схемой замещения (см. рис. 17.2, в). (Ответ: L > |СП(/?-R'^^R^ - •)

Глава восемнадцатая

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ