Следствием теоремы Гурвица является лемма: все коэффициенты характеристического уравнения (а0, ah а2,а„) устойчивой системы пол ожит елъны.

Из изложенного вытекает, что для системы с характеристическим уравнением второго порядка положительные вещественные корни (или комплексно-сопряженные с положительной действительной частью) имеют место в том случае, если какой-либо из коэффициентов уравнения (<70, а3) окажется отрицательным. Для системы с характеристическим

уравнением третьего порядка положительные вещественные корни (комплексно-сопряженные с положительной действительной частью) будут в том случае, если:

а) какой-либо из коэффициентов (t?0, a[ta2, а3) окажется отрицательным;

б) а} а2 ~aQ а3 < 0.

Аналогичные заключения могут быть сделаны и для систем с характеристическими уравнениями более высоких порядков.

Коэффициенты а0,а1уа2^.. могут оказаться отрицательными в следующих основных случаях:

§ 1.1 да в состав исследуемой на устойчивость системы входят нелинейные резисторы (HP), обладающие падающим участком характеристики, а точка равновесия оказывается на падающем участке характеристики;

§ 1.2 схемах с чрезмерно большим воздействием выходной величины на входную (в схемах с чрезмерно большой положительной обратной связью). В этом случае поступление энергии из выходной цепи во входную превышает потребление энергии во входной цепи и приращение /\х возрастает;

§ 1.3 схемах с управляемыми нелинейными индуктивностями (нелинейными конденсаторами) при наличии неявно (в некоторых случаях и явно) действующих обратных связей. В таких схемах обратные связи при определенных условиях приводят к появлению на характеристиках нелинейных индуктивностей (нелинейных конденсаторов) падающих участков. Режим работы системы может быть неустойчивым, если изображающая точка окажется на падающем участке характеристики управляемой нелинейной индуктивности (нелинейного конденсатора).

§ 1.4 Исследование устойчивости состояния равновесия в системах с постоянной вынуждающей силой. Когда рабочая точка по постоянному току окажется на падающем участке ВАХ, то состояние равновесия в системе при определенных условиях может быть неустойчивым. В этом случае при исследовании устойчивости нелинейный резистор заменяют расчетной схемой — схемой замещения. Она должна учитывать свойства HP как при медленных (при со -> 0), так и при быстрых (при со —> оо) малых приращениях тока и напряжения на HP.

Свойства HP при со -> 0 определяются самой ВАХ HP, снятой при постоянном токе, на падающем участке которой дифференциальное сопротивление /?диф < 0.

Если к HP подвести некоторое постоянное напряжение или через него пропустить некоторый постоянный ток такого значения, чтобы рабочая точка находилась на падающем участке ВАХ, и затем воздействовать на

HP синусоидальным напряжением или током малой амплитуды, то сопротивление Z(j со), оказываемое HP синусоидальной составляющей малой амплитуды, будет представлять собой комплексное число. Опыт показывает, что при достаточно большой о действительная часть этого сопротивления оказывается положительной, т. е. ReZ(jto)>0. Объясняется это тем, что физические процессы в самом HP инерционны, причем инерционность (сдвиг по фазе между синусоидами напряжения и тока) сильнее проявляется с ростом частоты.

В одних HP инерционность вызвана тепловыми процессами, в других — процессами накопления энергии в электрическом и (или) магнитном полях, в третьих — процессами ионизации и деионизации (которые также протекают не мгновенно), в четвертых — инерционностью процессов диффузии носителей тока и емкостью, обусловленной объемными зарядами. Но чаще всего инерционность есть следствие нескольких взаимно связанных друг с другом процессов.

Таким образом, схема замещения HP, когда точка равновесия находится на падающем участке характеристики, по отношению к малым приращениям должна быть такой, чтобы при <о -> 0 Re Z(j со) - Ядиф < 0, а присос оо ReZ(jco)>0.

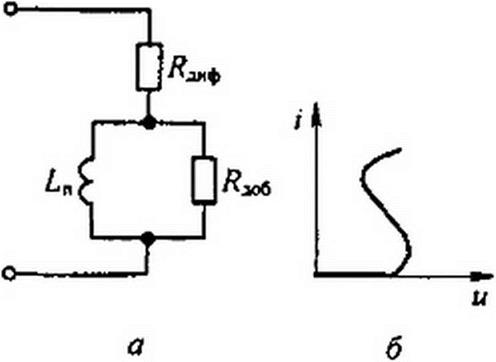

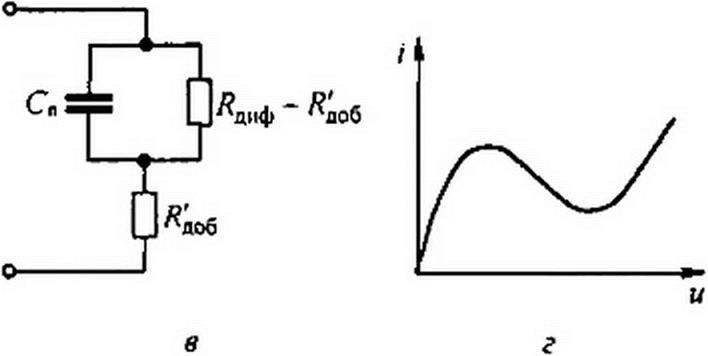

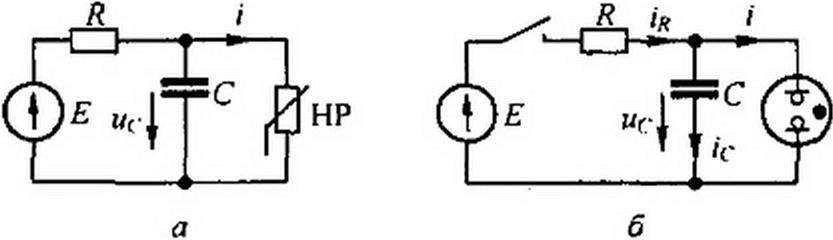

На рис. 17.2, а изображена одна из возможных схем замещения для HP с S-образной ВАХ (рис. 17.2,6), удовлетворяющая перечисленным условиям. В этой схеме Ln — некоторая малая индуктивность, которую часто называют «паразитной», /?доб > | Ядиф | > 0 — некоторое добавочное активное сопротивление.

| |||

| |||

|

На рис. 17.2, в изображена одна из возможных схем замещения для HP с //-образной ВАХ (рис. 17.2, г), где Сп— некоторая малая емкость, называемая часто «паразитной», и /?доб >0— некоторое добавочное активное сопротивление. Параметры Ln и /?доб, а также Сп и /?доб зависят от физических процессов в HP и изменяются при переходе из одной точки на падающем участке ВАХ в другую.

§ 1.5 Исследование устойчивости автоколебаний и вынужденных колебаний по первой гармонике. Исходными при исследовании устойчивости автоколебаний и вынужденных колебаний обычно являются уравнения, получаемые по методу медленно меняющихся амплитуд

(§ 16.6). Однако в тех случаях, когда напряжение на каком-либо элементе (ток в исследуемой цепи) резко отличается по форме от синусоиды, например имеет пикообразную форму, исследование устойчивости целесообразно проводить по средним за полпериода значениям величии.

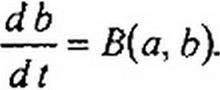

Если через а и b обозначить медленно меняющиеся амплитуды синусной и косинусной составляющих исследуемого колебания, то из исходных уравнений системы можно получить два уравнения для медленно меняющихся амплитуд:

| |||||

| |||||

| |||||

| |||

| |||

(17.2)

Здесь А и В являются функциями амплитуд а и Ь, функциями параметров схемы, угловой частоты колебаний со и амплитуды вынуждающей силы. Обозначим значения а и b в установившемся режиме (когда амплитуды не изменяются во времени) через aQ и Ло. Для определения а0 и Ьо в (17.1) и (17.2) следует положить da/dt-Q и db/dt = Q и решить систему уравнений:

Л(ао,6о) = О;

£(ao,Z>o) = O.

Пусть в результате возмущения амплитуды колебания получили малые приращения Да и &Ь и стали равными: а = а0+Да и 6 = 6О+Д6.

Подставим эти значения а и b в (17.1) и (17.2), разложим A(aQ + Да, bQ + Д6) и В(а0 + Да, bQ + Д6) в ряд Тейлора по малым приращениям Да и Д6, в силу малости приращений ограничимся слагаемыми ряда с первыми степенями Да и Дб. В результате получим:

А(а0 + &a,bQ + Д6) = Л(а0,60) + Да +Д6

В(а$ + Да, 60 + Дд) - B(aQ, bQ) + Да А2 + &Ь В2.

Для сокращения записи обозначено;

Индекс «у» свидетельствует о том, что в частные производные должны быть подставлены значения а и b установившегося режима, т. е. а0 и Ьц.

Коэффициенты А[УВ[}А2,В2 являются функциями а0 и ЬОу ноне являются функциями приращений Да и Дб. Подставим правые части (17.5) и (17.6) в (17.1) и (17.2), учтя при этом (17.3) и (17.4), а также то, что

|  | ||

В результате получим два уравнения:

| |||

| |||

|

| |||||

| |||||

| |||||

Алгебраизируем их:

р Да « А} Дач- В} ДА;

р ДЬ = А2 Да+ В2 ДЬ.

Составим характеристическое уравнение р2 + т p + q = О, где

т = ~(Л[ ч- А2У,

q = А{ В2 - В| А2.

В соответствии с критерием Гурвица для затухания приращений Да и ДЬ необходимо, чтобы

т > 0, q > 0.

В автоколебательных системах периодические вынуждающие силы, как правило, отсутствуют, поэтому можно принять Ь - 0, т. е. взять колебания в виде a(f)sinci)/ (см. пример 164). В этом случае вместо двух уравнений — (17.9) и (17.10) — будет одно уравнение

|

где

(17.18)

Для устойчивости автоколебаний в этом случае необходимо выполнение условия А1 <0.

Пример на исследование устойчивости автоколебаний по формуле (17.15) см. в § 17.6.

§ 1.6 Исследование устойчивости состояния равновесия в генераторе релаксационных колебаний. Релаксационные колебания представляют собой автоколебания, при определенных условиях возникающие в нелинейных электрических целях с одним накопителем энергии, например в цепи с одним конденсатором (без индуктивного элемента) или с одним индуктивным элементом (без конденсатора).

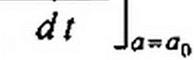

На рис. 17.3, а изображена принципиальная схема генератора релаксационных колебаний. Она состоит из источника постоянной ЭДС £, линейного резистора сопротивлением R, конденсатора емкостью С и параллельно соединенного с ним нелинейного резистора, имеющего ВАХ S-образной формы.

£

Рис. 17.3

В качестве HP с такой ВАХ могут быть взяты неоновая лампа или тиратрон. На рис. 17.3, б дана схема генератора с неоновой лампой. Кривая 1 (рис. 17.3, в) представляет собой ВАХ неоновой лампы, прямая 2 — ВАХ R.

Если бы не было релаксационных колебаний, то режим работы определился бы точкой т пересечения кривой / и прямой 2. Для этой точки сумма падений напряжений на HP и Л, в соответствии со вторым законом Кирхгофа, равна ЭДС £: 1 R+ WKp = £.