« —•) и оставим слагаемые первого порядка dt

малости. В результате получим

d2x С 2 db\ . ( 2 l da\

—г-«- со а + 2со— sin(o/+ -со о+ 2со— cosco/.

dt2 I dt) I dt)

Обратим внимание на то, что слагаемые первого порядка малости оставлены в выражении для d2x! dt2 и их не учитывают в выражении для dxl dt. Объясняется это тем, что исследуемая цепь обладает малыми потерями, поэтому амплитуда второго слагаемого левой части (16.14) относительно мала по сравнению с амплитудами первого и третьего слагаемых левой части (16,14).

В функцию f(x) вместо х подставим (16.15) и разложим /(х) вряд Фурье. Затем умножим ряд Фурье, которым выразилось /(х), на dxldt (на правую часть (16.18)). Таким образом,

dx

f(x) — = F(da,b) + Fi(a,Z))sin<o/ + S(cz,6) cosco / + dt (16.20) + F3(a,6) sin 2 co l + F4(a,b)cos2 co / + ....

Так как расчет ведется по первой гармонике, то постоянной составляющей F0(a, b) и высшими гармониками ряда Фурье (F3(a, b), FA(a, Ь) и др.) в дальнейшем пренебрегаем.

В (16.14) подставим правую часть (16.19) вместо d2x/dt\ F} (a, b) sin со / + F2( а,Ь) cosco t вместо f\x}dxldt и coq {a sin со / + +bcosco/) вместо сод х.

Тогда (16.14) можно разбить на два уравнения. Одно из них (уравнение (16.21)) будет выражать собой равенство коэффициентов при cosco/ в левой и правой частях (16.14), другое (уравнение (16.22)) — равенство

коэффициентов при sin <о t в левой и правой частях (16.14):

-2© — + F](a>b) + a (cOq - со2) 4; dt

-2© — + F](a>b) + a (cOq - со2) 4; dt

2о)^+Г2(а,6) + 6(а)^-со2) = О. dt

Система уравнений (16.21) и (16.22) представляет собой два совместных дифференциальных уравнения, составленных относительно мгновенных значений медленно меняющихся амплитуд а и Ь.

В общем случае решение этой системы может проводиться методом малого параметра или методами численного интегрирования. В частном случае, когда внешняя периодическая сила равна нулю (Л = 0) и функция = 0, система сводится к одному дифференциальному уравнению первого порядка

| |||||

| |||||

| |||||

Ранее были рассмотрены основные этапы перехода от дифференциального уравнения для мгновенных значений (уравнение (16.14)) к дифференциальным уравнениям для медленно меняющихся амплитуд. Метод применим и к уравнениям более высоких порядков.

В заключение необходимо отметить, что если максимальное значение слагаемого f(x)dx!dt в (16.14) (и подобных ему), выражающее собой падение напряжения в активном сопротивлении контура (контуров), соизмеримо с максимальными значениями остальных слагаемых (16.14), то в выражении dx/dt должны быть сохранены слагаемые первого порядка малости, которыми ранее пренебрегли. Огибающая колебаний определяется уравнением

/СО = 4a\t) + b\t).

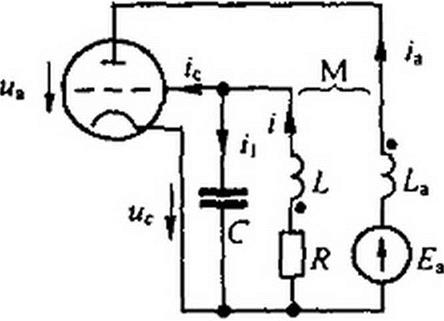

Пример 164. Определить закон нарастания амплитуды напряжения на сетке в ламповом автогенераторе (рис. 16.5).

|

Решение. В соответствии с обозначениями на рис. 16.5 составим уравнение по второму закону Кирхгофа для сеточной цепи:

L — М — — + R i + Uf ® 0. (16.24)

dt dt

d U/'

Подставим в него i = C——. Получим dt

dr dt dt

Анодный ток ia выразим через напряжение сетки (см. (15.39»: /а = ra0 + а' ис - b и}-.

Ho = (д'— 3b и)- ) . Подставим — в (16.24):

dt dt dt

^-^RC-a' M + 3bM + =0.

dt2 ' dt (

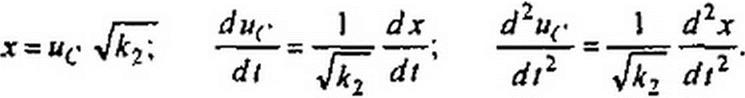

Поделим последнее уравнение на LC = l/w©. где coo — угловая частота автоколебаний, и обозначим

| |||||||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

Примем

|

Тогда

| |||

| |||

Множитель -^(1-x2) и представляет собой функцию f{x) уравнения (16.14). Так как на систему не действует внешняя периодическая сила и частота автоколебаний равна соо, а не <о, то примем

dx

dx

х = a sin ю0 ц — cos о0 Г,

dt

| |||||

| |||||

| |||||

Подставим (16.28) и (16.29) в (16.27) и учтем, что

sin2 w0 t cos w0 i = 0,25 (cosa0 / - cos3 o0 t) - 0;

da > • 2 ।

2 cosojq t------------ a e0 sino0 t + a <a0 sm£o0 t- k, a g>0 coso>0 f +

dt

+ 0,25 A, a3 (coso)0 t - cos 3 coo t) ~ 0.

Так как расчет ведем по медленно изменяющейся по амплитуде первой гармонике, то слагаемое с cos3 w0 t ие учитываем. Следовательно,

2 — ^ак, (1-0,25<?)-

2 — ^ак, (1-0,25<?)-

dt

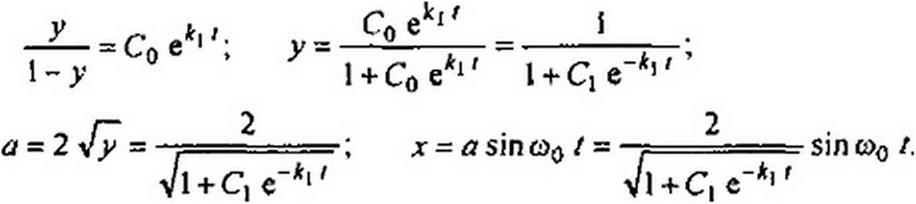

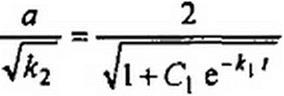

Введя новую переменную у = 0,25 a2. получим

~ У 0 - Л

~ У 0 - Л

at

Уравнение (16,31} — это уравнение с разделяющимися переменными

,yV S M = -*nCo+ln~->

Jy(l~y) 1-у

где 1пС0 —постоянная интегрирования:

|

| ||||

| ||||

|

(16.32)

Постоянную интегрирования С( определим по начальному значению. Если при / = 0 ^•=^с(0_),то

С 4 a'M-RC {

1 ^(0.) зьм

Мгновенное значение напряжения на конденсаторе

ие = Uс sin <оо I.

§ 16.8. Метод малого параметра. Нелинейные дифференциальные уравнения иногда решают путем последовательных приближений, представляя искомую величину х в виде ряда по степеням некоторого коэффициента ц, который называют малым параметром:

X = Xq +pxj +ц2 х2 + ...,

X = Xq +pxj +ц2 х2 + ...,

где л0— решение уравнения нулевого приближения (последнее получают из исходного, полагая, что все нелинейные члены в исходном уравнении отсутствуют); — решение уравнения первой поправки, которая учитывает влияние нелинейных членов в первом приближении; х2 — решение уравнения второй поправки и т. д.

Если исходное уравнение является дифференциальным уравнением второго или более высокого порядка, а принужденный режим представляет собой колебательный процесс, то квадрат угловой частоты первой гармоники со2 или первую степень со также разлагают в ряд по малому параметру:

со2 =соо +h/i +Ц2/г’

где со2— квадрат угловой частоты в нулевом приближении, когда всеми нелинейными членами пренебрегают; р. / — поправка первого приближения, вызванная нелинейными членами уравнения; р2 f2 — поправка второго приближения, и т. п.

Последовательность решения рассмотрим на двух примерах.

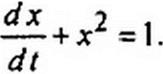

1. При х(0) = 0 решить уравнение

(16.35)

|

К такому уравнению, например, сводится задача о переходном процессе в цепи, состоящей из нелинейной индуктивности с нелинейной ВАХ и линейного резистивного сопротивления. при подключении ее к источнику постоянного напряжения и при квадратичной аппроксимации зависимости потокосцепления от тока.

Линейные члены уравнения переносим в левую часть, а нелинейные, умножив на некоторый малый параметр р,в правую (в примере р = 1).'

—-! = -цх2. (16 36)

dt

Представим решение (1635) в виде ряда по степеням М :

x = x0+px1+j? х2+....

x = x0+px1+j? х2+....

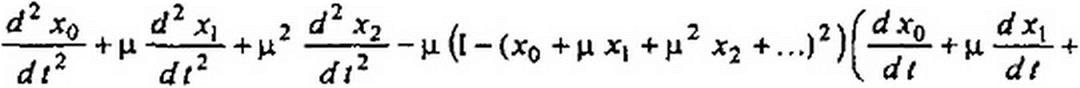

Подставим (16.37) в (16.36):

~?’ + М~’ + М2 = -р2 2 х0 X) -р’ (х2 +2х0 х2). (16.38)

dt at al

Из (16.38) образуем систему уравнений, приравняв члены левой и правой частей его при одинаковых степенях р :

с/х0 , „

—----- 1 = о — уравнение нулевого приближения;

dt

t/x, 2

— уравнение для первой поправки;

d Xj

—— - -2 х0 Х| — уравнение для второй поправки. d I

Проинтегрируем (16.39): х0 =t + C0.

Постоянную Со = 0 определили из начальных условий.

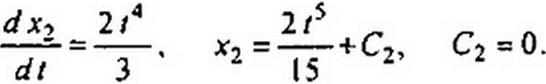

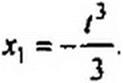

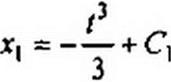

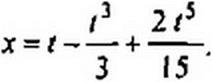

Подставим х0 = / в уравнение (16.40) и проинтегрируем его:

Для первой поправки начальные условия также нулевые, поэтому С, = 0; Подставим значения х0 и х( в (16.41):

В соответствии с (16.37)

В соответствии с (16.37)

(16.42)

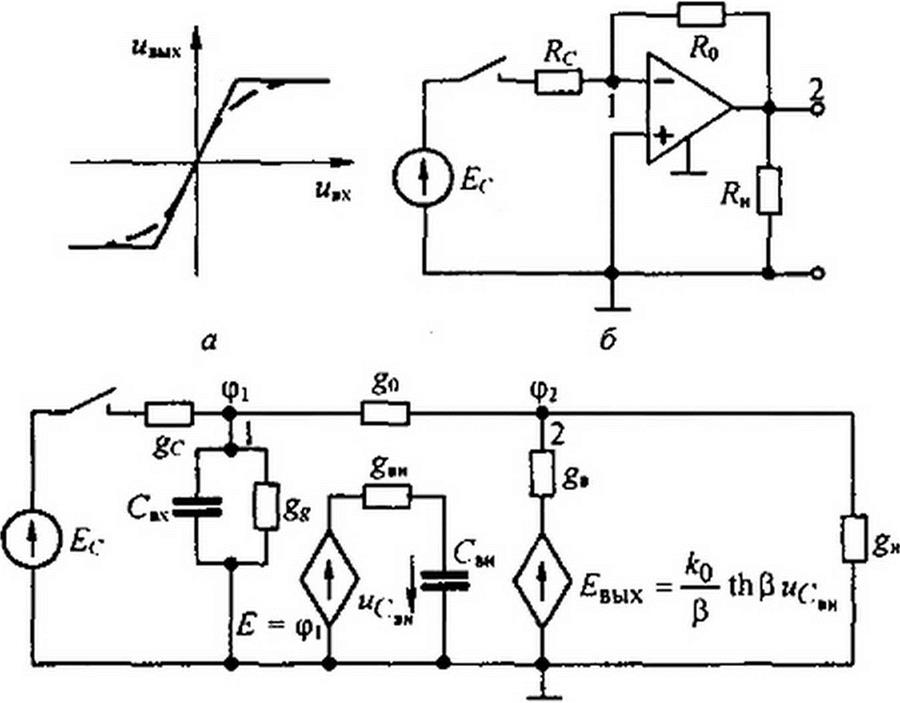

Аналогично можно было бы получить и последующие члены ряда (16.37). Так как уравнение (16.35) имеет точное решение x = th/, то, взяв в разложении th/ три первых члена ряда, можно убедиться, что они совпадают с правой частью (16.42).

2. Решить уравнение для лампового генератора (вывод уравнения см. в примере 164) при начальных условиях х(0) = Ло х'(0) = 0:

d2 х , .. 2х dx 2 л

d2 х , .. 2х dx 2 л

—(I-х )-—- + g>q х = 0. dt1 dt

Коэффициент кх при нелинейном члене в дальнейшем будем считать малым параметром и обозначим м- В соответствии с предыдущим

х = х0 + ц Xi + ц2 х2 + ...;

, 2 2 <l644>

а“ = <а0 + ц/) +р /2+....

|

В уравнении (16.43) вместо х подставим правую часть (16.44) и со2 -ц / -р2 /2 вме- сто wq :

В уравнении (16.43) вместо х подставим правую часть (16.44) и со2 -ц / -р2 /2 вме- сто wq :

+ и2 ^2- + ...'| + (о2 -р/] _и2 /2)(х0 +ЦД-1 +ц2 х2 + ...) = 0.

a t )

Образуем из (16.45) три уравнения, соответствующих ц в нулевой, первой и второй степенях:

j2

- ^ + ^хо=0;---- (16.46) dt2

2

- р + о>2 X, = (1-Xq)—^- + x0/t;--- (16.47) dr--- dl

d ...X2 +(|)2 _q_x2^^j__2 X( X) +/2 XO. (16.48)

dr dt dt

Проинтегрируем (16.46): x0 - Ao cos tor.

Подставив x0 в (16.47) и учтя, что sin a cos2 а = 0,25 sin а + 0,25 sin 3 а, получим

d

■ *' + Х| = -со Ло (1 - 0,25 Ло ) sin со / + Ао f} cos со t +

dr (16.49)

+ 0,25<в Aq sin 3 о г.

Уравнение (16.49) можно трактовать следующим образом: на колебательный £С-кон- тур без потерь (левая часть уравнения (16.49)) воздействуют вынуждающая сила с угловой частотой со, равной собственной частоте колебательного контура, и сила с угловой частотой, в три раза большей.

Известно, что если подключить колебательный £С-контур, имеющий активное сопротивление R -> 0, к источнику синусоидальной ЭДС Ет sin со 1 при оговоренных условиях, то амплитуда тока в цепи будет нарастать до бесконечности. Действительно,

' = 'лР + 'св = ~ s«nсо t - е-5' sin(co / + v).

А А

При/?->0 v-> 0 и S =/?/(2 £)-> 0.

Разложим е"5' в ряд и, учитывая малость 5, возьмем два первых члена ряда. В ре- £

зультате получим i *---------- t sin со t.

Такие члены в решении дифференциальных уравнений, амплитуды которых нарастают теоретически до бесконечности при увеличении времени /, называют вековыми. При дальнейшем решении уравнения (16.49) необходимо помнить о том, что амплитуды вековых членов должны оказаться равными нулю при любом f > 0.

Решение (16.49) запишем следующим образом:

X) = Л, since t + В| cosw г + (С, sin со / ч- cos to t) t +

X) = Л, since t + В| cosw г + (С, sin со / ч- cos to t) t +

+ Е} sin 3 се t + 5i cos3 се /.

Первое и второе слагаемые представляют собой полное решение однородного уравнения; четвертое и пятое — частное решение неоднородного уравнения. Третье слагаемое представляет собой вековой член. Его можно было бы не вводить в дальнейшие выкладки по определению коэффициентов Лр Еи Cb D,, однако введем его, чтобы показать, что его присутствие выкладкам не помешает.

Дважды продифференцируем (16.50) по времени:

xf = -4 (a1 sincuz-fi] со2 Cosco Z +С] со cosco t- D\ cosincoz +

+ co(C| coscoz+ £>] since/)-/ co2 (C| sinco/ + Dt cosco/)-9 co2 £j sin3 co/ - (16.51)

-9co2 F\ co$3 coz.

Подставим (16.50) и (16.51) в (16.49), выделим из левой и правой частей (16.49) слагаемые соответственно с sincor (формула (16.52)), cosco/ (формула (16.53)), sin3coz (формула (16.54)), cos3co/ (формула (16.55)):

= 0,5 4 (1-0,25 42);

= 0,5 4 (1-0,25 42);

2 со С] - 4

-8 со2 £| =0,25 со

8w2 Л} =0.

Слагаемые (16.49) с вековыми членами дают нуль:

t (С] sin со / + D| cosco /) (со2 - со2).

Используем также заданные начальные условия для определения , Й;, С;, , £(, .

Так как начальные условия уже были удовлетворены при определении х0, то для всех последующих приближений начальные условия нулевые. Имея это в виду, из (16.50) находим Х](0) = fi, + = 0.

В соответствии с (16.55) F| = 0, поэтому fit = 0. Из уравнения (16.50). используя условие x'i = 0, получим

со Л] + £>] + 3 со £| = 0.

Но и Г) известны из (16.50) и (16.54), поэтому

|

Поправку на угловую частоту а вместе с тем и значение Л(| найдем исходя из того, что амплитуда векового члена должна быть равна нулю при любом ! > 0. Отсюда С| = 0 и О| = 0.

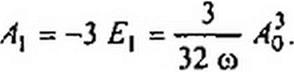

Из (16.53) следует, что /]=0, а из (16.52) — что 4 = 2:

3

А\ - “— Ло, fi, - 0, С| = D\ = 0. Е\ — ——, Л] « 0, со = соф.

32 св 32 со

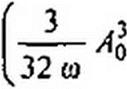

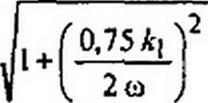

Ограничившись первым приближением и перейдя от И к Л,, получим

|

| ||||

| ||||

Первое приближение привело к изменению амплитуды первой гармоники с 4=2 до и к появлению третьей гармоники.

Первое приближение привело к изменению амплитуды первой гармоники с 4=2 до и к появлению третьей гармоники.

Угловая частота первой гармоники в первом приближении не изменилась и равна угловой частоте соо нулевого приближения. Аналогично производится и второе приближение. Однако каждое последующее приближение по сравнению с предыдущим более трудоемко.

В основу данного метода положены работы французского математика Пуанкаре по небесной механике. Метод называют методом малого параметра, потому что в нем выполняют разложение решения в ряд по

степеням малого параметра. Насколько этот параметр должен быть мал в каждом примере, заранее сказать нельзя. Важно, чтобы ряды для х и для со2 или (о сходились. Если ряды будут сходиться медленно или вообще не будут сходиться, то пользоваться этим методом не имеет смысла.

|

§ 16.9. Метод интегральных уравнений. От нелинейного дифференциального уравнения можно перейти к интегральному, используя одну из форм записи интеграла Дюамеля. Поясним идею этого перехода. Решение линейного дифференциального уравнения, например уравнения

(16.57)

может быть записано в виде:

х(О = ЛО g(0) + /Лт> - т) d т.

х(О = ЛО g(0) + /Лт> - т) d т.

о

Под g(r) понимают переходную проводимость либо переходную функцию, в зависимости от того, чем является х по отношению к вынуждающей силе/(/); g(0 определим как решение (16.57) приу(/) = 1.

Если исходное уравнение нелинейно, например:

|

|

то нелинейный член b х2 можно перенести в правую часть и рассматривать как внутреннюю вынуждающую силу:

с/2 X с/х ч , 2

с/2 X с/х ч , 2

~d? + Q] ~d7 + “° Х = " b х *

Используя (16.58), запишем решение уравнения (16.59):

х = (ЛО - b х2(/)) g(0) + |(ЛО “b х2(т)) - т) с/т.

о

Переходная функция g(z) определяется по линейной части исходного нелинейного дифференциального уравнения при воздействии на нее 1(/). Уравнение (16.60) является интегральным уравнением по типу Вольтер- ра второго рода. Его можно решать методом последовательных приближений, полагая хо(/) = х(О) и пользуясь таким соотношением для Л-го приближения:

хк (О = (ЛО - b х2к_}(О) g(0) + |(ЛО - b ха2_, (т)) g'(t -x)dx

о

Метод имеет смысл применять только в том случае, когда процесс последовательных приближений является сходящимся.

d X 2

Пример 165. Решить уравнение — + х =1 при х(0) = 0. dt

Решен не. Для определения g(z) на линейную часть системы воздействуем единичным напряжением —~ - 1 ; g(z) = /; g\t) = 1; g(0) = 0; g'(( - т) = 1. Записываем рекуррентное соотношение:

о г ( .3

х,=рт = С х2 = J(l-T2)^T = ^-—; о о

1 f* 2/5 /7

х, = ((1 — (т — т3 /3)*) d т = /--------- +---------- ——.

Г 3 15 63

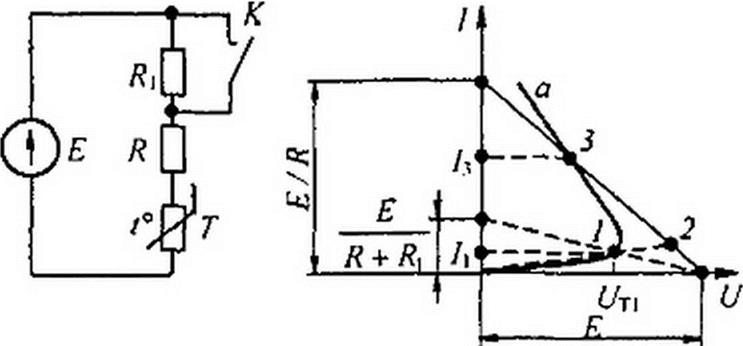

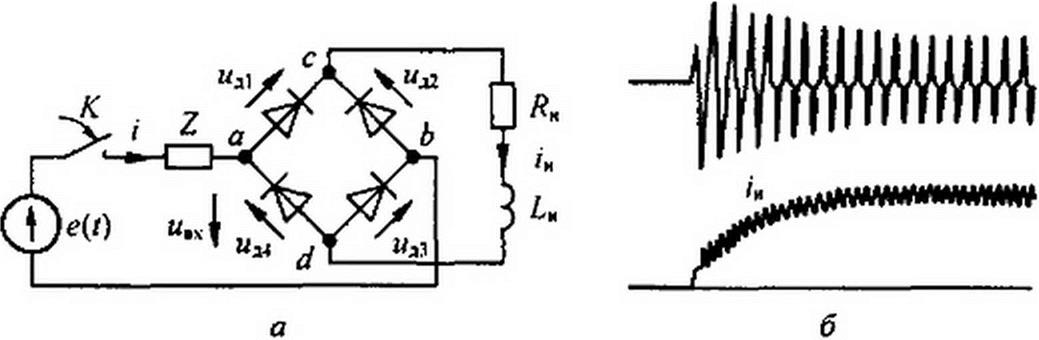

§ 16.10 Переходные процессы в цепях с терморезисторамн. Методику рассмотрим на примере схемы (рис. 16.6, а). Переходный процесс вызван замыканием ключа К. Полагаем, что температура окружающей

а б

Рис. 16.6

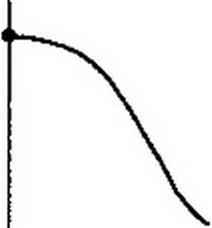

среды 9 неизменна. ВАХ термистора при температуре 9 представлена на рис. 16.6, б кривой а. Установившийся режим до коммутации определяется точкой /, после коммутации — точкой 3. Сразу после коммутации сопротивление термистора (он обладает большой постоянной вре- ит мени) остается равным его сопротивлению до коммутации Rj =— L .

1 А

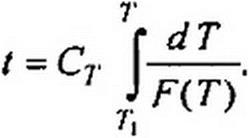

При коммутации изображающая точка скачком перемещается из положения 1 в положение 2. После этого она по некоторой траектории перемещается из 2 в 3. Режим в точке 3 будем полагать устойчивым (в § 3.10 [24] разобрано, как исследовать устойчивость этого режима). Переходный процесс описывается уравнением теплового баланса

С,.^ + ЦГ-0) = /2 Я, , (16.61)

a t

где С7- --------- теплота, идущая на увеличение теплосодержания тела тер-

d t

мистора; С7— удельная теплоемкость; Т — среднеобъемная абсолютная температура тела термистора; к(Т -9) — теплота, отдаваемая в окружающее пространство; 12 Rf— теплота, выделяемая в термисторе.

Полагаем, что за время переходного процесса к и Ст практически неизменны. Сопротивление термистора RT = (см., например, [24]);

Д Е

7^— сопротивление термистора при Т ->«>; В-------------------------------------------------------------- , где Д£ —

2 Aj

усредненная энергия активации; к} — постоянная Больцмана. Например, для термистора ММТ-1 В = 4600 к и = 5,5 Ом . Из уравнения (16.61) следует, что

усредненная энергия активации; к} — постоянная Больцмана. Например, для термистора ММТ-1 В = 4600 к и = 5,5 Ом . Из уравнения (16.61) следует, что

(16.62)

Здесь

| |||

|

| ||

|

|

|

Верхний предел интеграла в (16.63) изменяется от 7] до Тъ :

т= в . _ в

' in(/?r/л„)’ 3 1п(яГ1 / я„) ’ ’’ л ■

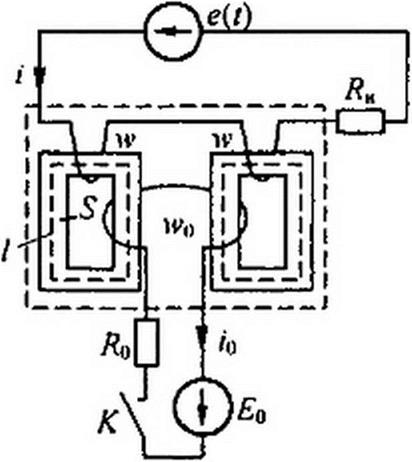

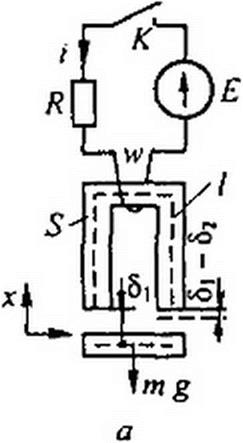

§ 16.11 Переходные процессы в цепях с управляемой индуктивностью. Типичный представитель такого класса цепей представлен на рис. 16.7, а. Управляемая цепь образована источником синусоидальной ЭДС е(г) = Ем sin(со / + <р), двумя обмотками w нелинейной индуктивности, расположенными на двух одинаковых магнитных сердечниках

РЯО б

(сечением 5, длиной средней магнитной линии Z), и резистором сопротивлением .

Управляющая цепь образована источником постоянной ЭДС Ео, резистором сопротивлением и двумя обмотками w0, расположенными на тех же сердечниках. Переходный процесс вызывается замыканием ключа К. При замкнутом К магнитная индукция в левом сердечнике

равна Вт sinco/ + ^0, а в правом Вт sin <at-BQ (высшие гармоники не учитываем). Амплитуда синусной компоненты Вт и «постоянная» составляющая BQ являются медленно изменяющимися функциями времени, влияющими друг на друга.

Учитывая направления намотки катушек, замечаем, что потокосцепление двух обмоток w равно 2 w S Вт sin со /, а потокосцепление двух обмоток w0 равно 2 wQ S Во.

Выразим кривую намагничивания ферромагнитного материала сердечников гиперболическим синусом Н = ash0 В. Используя закон полного тока и формулы (15.13) и (15.12), запишем первую гармонику тока ф у

/ =------- ch р Bq (-J J](jP 2?^)) sin coz. Мгновенное значение медленно

w

изменяющегося «постоянного» тока в цепи управления Q /

io = — sh р Во Вт). Запишем дифференциальное уравнение для мгновенных значений первых гармоник управляемой цепи:

Вт sin со/ + — RH ch0 Во (-j 05m))sin со/ =

0 dt w (16.64)

= Em sin(co t + cp)

и дифференциальное уравнение для мгновенных значений цели управления:

2 До + аЦ chp р = (|6 б5)

0 dt w

0 dt w

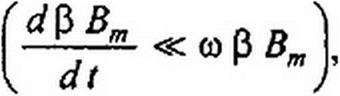

Учитывая медленность изменения 0 В1П во времени из уравнения (16.64) получим уравнение (16.66):

т 0 Вт cos со / + п ch 0 Bq (-/ J\ (j 0 Bm)) sin co t - = Em cosф sin co t + Em sin ф cosco /;

т 0 Вт cos со / + п ch 0 Bq (-/ J\ (j 0 Bm)) sin co t - = Em cosф sin co t + Em sin ф cosco /;

| |||

| |||

Равенство косинусных компонент уравнения (16.66) дает уравнение (16.67), а синусных компонент — уравнение (16.68):

Равенство косинусных компонент уравнения (16.66) дает уравнение (16.67), а синусных компонент — уравнение (16.68):

m 0 = Ет sin ф;

n Ch 0 Bq (-J J, (J 0 Bm)) = Em cos Ф. (16.68)

Возведем (16.67) и (16.68) в квадрат, сложим и разрешим относительно ch0 Bq. Получим

Возведем (16.67) и (16.68) в квадрат, сложим и разрешим относительно ch0 Bq. Получим

ch0So=-L—

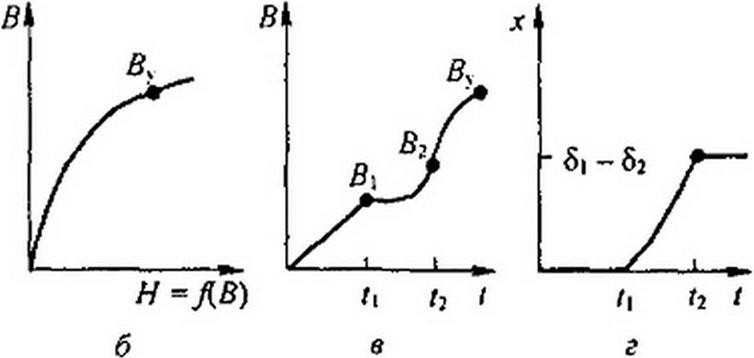

По формуле (16.69) строим зависимость р Вт = /ф 50) при переходном процессе (рис. 16.8, б).

Обозначим к0 =-------- 5— и перепишем уравнение (16.65) в виде

| |||

| |||

Здесь F(P Bq) - Ео - ch0 Bq Jq(J P B„,). Из уравнения (16.70) wo

определим время Л необходимое для нарастания р Во от 0 до текущего значения р Bq :

dp Во

dp Во

ЛР Bq)

Располагая зависимостью р£0 =/(/), с помощью рис. 16.7, б получим РВЛ, =/2G), а затем, используя формулу 2 сх /

1т =------- chр Bq (- j J\(J Р Вт)), строим огибающую амплитуд первой

W

гармоники тока i управляемой цепи /„, - /3(Г) от времени. По формуле

/0 = —shp BqJq(J р В„,) определяем зависимость /0 = /4(г). w0

§ 16.12 Переходные процессы в нелинейных электромеханических системах. В качестве примера рассмотрим переходный процесс в электромагните постоянного тока (рис. 16.8, я). Сердечник и подвижная часть (якорь) электромагнита имеют площадь поперечного сечения S, длину средней магнитной линии по пути в стали /. Масса якоря и груза т, кривая намагничивания сердечника и якоря Н = J\B) известны (рис. 16.8, б). Через х обозначим изменяющееся расстояние между верхней частью якоря и сердечником. В исходном состояниих = 0. В процессе движения якоря зазор равен 5,-х. При притянутом якоре х = 8}-82 (82 — толщина тонкой немагнитной прокладки; она может и отсутствовать, тогда 82 = 0).

| |||

|

|

Переходный процесс после замыкания ключа К при / = 0 состоит из трех стадий:

1, От t = 0 до t - /| при неподвижном якоре (х = 0) сила тяги возрастает от 0 до величины, равной весу якоря и груза, а индукция — от 0 до В| (рис. 16.8, в, г).

2.3а время от / = /, до / = /2 якорь притягивается к сердечнику, зазор изменяется от х = 0 до х = 8] -82, а индукция — от В} до В2.

3. При t>t2 и неизменном х индукция В возрастает от В2 до установившегося значения Ву.

Сила тяги электромагнита может быть определена как произведение удельного продольного тяжения вдоль магнитных силовых линий в воздушном зазоре (оно равно плотности магнитной энергии в единице объема Z?2/(2p0)) на площадь поперечного сечения двух воздушных зазоров 2 S:

|

|

По закону полного тока, И I + 2 (8( -х) =/ w, но Н = f(B\ а

В I 2 В

, поэтому ток / = — f (В) +---------------------------------------------- (8] - х).

ц0 w

Процесс описывается двумя совместными уравнениями:

для электрической части системы

wS — + R\~ f(B) + ^~(^-x)] = E; (16.72) аЦ wp0 J

для механической части

d2x В2 S

d2x В2 S

m —— + m g =

dr Po

В первой стадии якорь неподвижен, х = 0 и нарастание В от 0 до В} определяем по уравнению (16.72), причем —— ~т g и В, « т $.

Но 1 V S

Во второй стадии уравнения (16.72) и (16.73) должны быть решены совместно на ЦВМ. Стадия закончится, когда х станет равным 3[ -82.

В третьей стадии процесс описывается уравнением (16.72) при х = 8|-82; Ву определяем из уравнения

/(S )/ + —2 82 =

Mo R

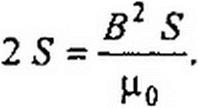

§ 16.13. Переходные процессы в схемах с управляемыми источниками с учетом их нелинейных и частотных свойств. Схемы с управляемыми источниками выполняют очень часто на ОУ. Выходное напряжение ОУ нелинейно зависит от входного напряжения (рис. 16.9,о). Эту зависимость можно аппроксимировать гиперболическим танген-

|

| ||||

| ||||

|

An 1

женин только первый доминантный полюс, то K(j <о)=------------------------------------------------------------------------------- —--------------------------------------------------------------------------------- . Через coj -------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- обо-

1 + j о хвн твн

значим частоту, при которой модуль K(j а) уменьшается до (затухание в 3 дБ).

Инерционные свойства ОУ будем описывать некоторой вспомогательной цепью, состоящей из источника управляемого напряжения, резистора /?вн и конденсатора емкостью Свн (хвн = ^ян Свк )-

Макрометод описания переходных процессов проиллюстрируем на схеме инвертирующего повторителя напряжения (рис. 16.9. о). Сигнал £<• поступает на инвертирующий вход ОУ, сопротивление которого по отношению к заземленному входу ОУ а емкость — Свх. Неинвертирующий вход заземлен, поэтому параметры его нс учитываем. Расчетная схема изображена на рис. 16.9, в. Вместо сопротивлений на ней указаны про-

водимости. Потенциалы узлов / и 2 обозначены ф| и <р2- ЭДС на выходе ОУ " у Р иСм , где ис

Переменными состояния являются напряжения на конденсаторах «с . =Ф1 и иС ■ Запишем уравнение для вспомогательной цепи;

_ I

_ I

di Teii

Составим два уравнения по методу узловых потенциалов относительно ф| и <Р2 :

Ф1 (РСВХ + gA> +gc +go)-^2 go = £С g(S

An

- Ф1 go + Ф2 (£o + SB + 8H ) = ~SB th P »c’ •

p •"

Из (16.76) определим ,

-ёв + ё0 Ф]

<р2 = S. (16.77)

£0 + ёв + ёН

Подставим ф2 в (16.75) и заменим р С8Х Ф] на Свх —Затем запишем th Р “<-»н ~ Р и<”.и J® WC.H где dt

/(р “С1И ) = 1 - “ (р «С,и У + 1р «С'1И У “ ““ 1р Ис.и У + -

В результате с учетом (16.74) получим два уравнения относительно 0ис и 0ф(:

В К

^PMCW 1 а In

——К- =------------------ ₽ wc + 0Ф];

Т ВИ Т8Н

~“7~ = -а 0 ис,н - b р ф) + Е(

и1 ^вх

Здесь

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

При числовых подсчетах —~ и ток во вспомогательной цепи схемы не должны пре- dt

вышать максимальных паспортных значений ОУ, в противном случае параметры схемы должны быть скорректированы.

§ 16.14. Переходные процессы в мостовой выпрямительной схеме с предвклю- ченными сопротивлениями в цепи переменного тока. В схеме, приведенной на рис. 16.10. а, к источнику синусоидальной ЭДС Ет sin(w / + ф) подключается цепь, состоящая из комплексного сопротивления Z = R + J<aL и последовательно соединенного с ним выпрямительного моста с резистором RH и индуктивностью £н на выходе. Переходный процесс рассматриваем, полагая, что L^IR^ з> Т и LIR<T, где T = \!f, а f — частота источника ЭДС.

|

|

В качестве иллюстрации на рис. 16.10, б представлена осциллограмма переходного процесса при /?н = 4 Ом, La = 0,4 Гн, R = 20 Ом, / = 50 Гн. Из рисунка видно, что напряжение на входе моста wBX = иаь плавно уменьшается по амплитуде и одновременно с этим плавно нарастает среднее за полпериода значение тока /н. Длительность переходного процесса составляет примерно 9 Г, что значительно меньше длительности переходного процесса 3£Н/ЛН=15Г при подключении последовательно соединенных RH и £н непосредственно к источнику постоянной ЭДС. Форсирование переходного процесса про

изошло благодаря динамическому перераспределению напряжения источника ЭДС между сопротивлением Z и входом выпрямительного моста.

При расчете параметров переходного процесса воспользуемся методом медленно изменяющихся амплитуд токов и напряжений на злементах цели переменного тока и медленно изменяющихся постоянных составляющих токов и напряжений на элементах цепи выпрямленного тока.

Вольт-амперную характеристику каждого диода в схеме опишем

Вольт-амперную характеристику каждого диода в схеме опишем

(16.78)

Напряжения на диодах и токи через них служат связующим звеном между процессами в цепях переменного и выпрямленного токов. В установившемся режиме напряжения надиодах ид,(/) = ид3(/), ил2{Г) = ид4(/) = иа\(у - Т/2) являются периодическими функциями времени и могут быть представлены рядами Фурье:

Мд] = -U до + У am sin СО / -f- U 2 a SIП 2 <0 t + U 2 с cos 2 со t +

Мд] = -U до + У am sin СО / -f- U 2 a SIП 2 <0 t + U 2 с cos 2 со t +

+ U3x sin3 co i + U3c cos3 «/ + ...

Мд2 = дО “ ^дт sin co / +1/21 sin 2 <o / + (721. cos 2 о / -

-U3x sin3e)/-{/3c cos3 OZ + ...

При переходном процессе все амплитуды слагаемых рядов медленно изменяются во времени. Сначала ограничимся учетом постоянных составляющих рядов и первых гармоник, после этого приближенно учтем наличие высших гармоник и их влияние на переходный процесс. Влияние высших гармоник на ток /н учитываем с помощью коэффициента К], а наток i— коэффициентом К^. Считаем, что в каждом плече моста п диодов. Уравнения для цепей выпрямленного и переменного токов соответственно имеют вид:

LH ^-~- + RH /н +л(дд1 +ид2) = 0; (16.80)

a t

L — + R i + п (иа} -ыд2) = Ет sin(ci) 1 + ф). (16.81)

d {

Если не учитывать четные гармоники рядов, то

u dc ~ п + ид1) = ”2 л (7д0 = -2 UQ.

Здесь ~2Uq — постоянная составляющая напряжения на зажимах de моста. В свою очередь напряжение uafl на зажимах моста без учета третьей гармоники

л ) = 2 « sinco/ = 2Um sin со/,

где через 2 Um обозначена амплитуда первой гармоники на входе моста.

Выразим токи /н и / через Uд0 и илт sinco/. С этой целью подставим укороченные ряды для Мд) и иа2 в формулу (16.78):

=/, +,2 = а (е'А,/ди см/а-’5пи/ -1 + е'А^ e’M/^sintoZ -!)=

=/, +,2 = а (е'А,/ди см/а-’5пи/ -1 + е'А^ e’M/^sintoZ -!)=

= 2a(c/>u*' JobbUa„)K^l)-

Л(;дт5юы/ -ЛГ/ДИ sinaf | е — е / л 2 —

-A A е~1>1'л0 (-j J|(j b U ат)) К2 since/= im sin о/.

Медленно изменяющуюся «постоянную» составляющую тока /н обозначим через )но . Из уравнения (16.80) для нес следует:

С. Т7Т + Л» = 2 и‘0- <16-84>

а t

Затем учтем медленность изменения амплитуд первой гармоники напряжения Um и тока 1т во времени « (л 1т и ^т- (t>Um и вместо (16.81) запишем уравне- di dt

ние:

(2 Um + R /т ) sin w I + w L /п> с os о / = ЕП) sin(co/ + <p). (16.85)

Разобьем его на два уравнения (для синусных и косинусных компонент), возведем каждое из них в квадрат, сложим и придем к уравнению вида

(2W„+«/„)2+(o£/m)2=£2. (16.86)

Разрешим (16.86) относительно 2 Um:

2 U„ = ^E2-(aL/m)2 - R 1„ (16 87)

и примем во внимание следующее.

1. При описании ВАХ диодов формулой (16.78) токи / и /н оказываются выраженными через показательную и бесселевы функции (см. (16.82) и (16.83)). За счет резкого изгиба ВЛХ диодов вблизи начала координат значения аргументов этих функций при переходном и установившемся режиме выпрямительной схемы оказываются значительно больше 5; например, величина bUm в начале переходного режима может оказаться равной 20. Но уже при х>5 бесселевы функции Jo(j х) и (-yJ|(yx)) практически равны друг друг}' и могут быть заменены асимптотическим выражением сх /2 их. Кроме того, при b Uт >8 можно в формуле (16.82) не учитывать I. при этом из (16.82) и (16.83) следует, что /„, =1^2./н0.

*1

2. Рассмотрим понятие о средних за полупериод Г/2 значениях следующих вели-

чин: тока /нОс, напряжения Д/дОс. амплитуд разом:

| |||||||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

тс

с

2 К->

Рассчитаем величину 2К2/К\ в выражении 1П1 -—^-/hq. Исходим из того, что электрический заряд, проходящий по цепи переменного тока за полупериол Т/2, по закону сохранения заряда равняется заряду, прошедшему за то же время по цепи выпрямленного тока. т. е. должно выполняться соотношение

772

772

jfmc sina>tdt = J/hOc dt

или

_7_ .

тс ~ (к0с<

отсюда /wc = 1,57jhOc » 2К21К\=\,52.

Зависимость между плавно изменяющимися значениями 1т\ и /hq примем такой же, как для дискретных значений 1тс и 'Н0с (так как эта зависимость выполняется для любого полупериода переходного процесса).

3. Оценим влияние четных гармоник на выходе моста на работу схемы. Сначала выясним, влияют ли они на величины средних за полупериод Г/2 напряжения UдОс и

заряда:

2 т 2 Tl2

^дОс=«у Jta)+«д2)</' = "26'д0с-лу \(2и2з sin2a/ + 2t/2e О Q

^дОс=«у Jta)+«д2)</' = "26'д0с-лу \(2и2з sin2a/ + 2t/2e О Q

Так как половине периода на частоте f соответствует полный период на частоте 2 /, в установившемся режиме работы четные гармоники на выходе моста не оказывают вли* яния на £/яОс и среднее за полулериод значение заряда. При медленно изменяющихся амплитудах влияние четных гармоник на значения UaQc и электрического заряда за полупериод невелико. Отметим, что четные гармоники способствуют увеличению времени нахождения диодов в проводящем состоянии.

| |||

| |||

4. Определим теперь соотношение между средними за полупериод значениями Uamc и UaQc при переходном процессе. Если бы диоды имели идеально прямоугольные ВАХ (см. рис. 1539, в), то при протекании токов в них не было бы тепловых потерь, а энергия, доставляемая за полупериод со стороны входа ab моста схемы рис. 16.10, а источником питания схемы на первой гармонике, была бы равна энергии, которую со стороны выхода cd мост доставил бы за то же время в цепь выпрямленного тока, т. е. выполнялось бы соотношение:

7/2

п |2 t/ддас sin© t Imc sin© / dt =

m ° 0688)

= " ((2Оаое+2Ог„с sin(2o>/+p))(/nOC +/Imc sin(2m/ + 0 + v))<//.

0

Здесь 2U2mc — среднее за лолупериод значение амплитуды, ар— фазы напряжения второй гармоники на выходе моста; /2л)С — среднее за полупериод значение амплитуды, а Ц/ — фазы второй гармоники тока на выходе моста:

., Г~2 ТТ? п , 2 п (J 2m с 2 (a L

U2m^^2sc*U2 ₽=arctg——, /2„,с - v = arctg—

"2“' /л2 + (2 Ю Д„ )2 Я»

После интегрирования, сокращения на л и Г/2 получаем:

опте 1 тс УдОс 6<0с + тс тс со$у = 2С/д0с/мОс К3, (16.89)

где

. ^2тс12тс^^

К. j = 1 + ——■ ~

2 Uдо с нОс

С помощью коэффициента Кт. в выражении (16.89) учтены тепловые потери в резне- торе от тока второй гармоники. Коэффициент зависит от величины /?н, LH и и

при LH/RH » Т равен примерно 1,10-1,18 (примем его равным 1,15). С ростом Lh/Rh

коэффициент Кз уменьшается. Учитывая, что /Л)С = 1,57 /нОс , из (16.89) определим

21/,0 = = 1.365

5. Оценим влияние третьих гармоник напряжения на зажимах ab моста sin3 со / + Uj с cos3c>/) на работу схемы. От третьих гармоник напряжения через

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

В (16.91) разделим переменные и получим формулу для определения текущего значения времени /тск, соответствующего текущему значению тока /нотек . полагая, что при / = о /но = 0:

^'нОтек

'тек=^н J (‘6.93)

0 /Оно)

Установившееся значение тока 'н0у получим, приравняв нулю /Оно): _ _

/н0 у - ~---------- —...... - —- .

у (1,57 to L}1 + (1,57 R Кд + 1.466 Rn)2

Начальная фаза Ф источника ЭДС на входе схемы на рис. 16.10, а при LH/RH >Т может повлиять на длительность переходного процесса на величину порядка (0,5-1,0) Т.

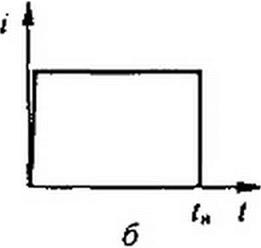

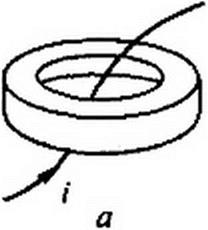

§ 16.15. Перемагничивание ферритовых сердечников импульсами тока. В устройствах вычислительной техники в качестве запоминающих элементов применяют миниатюрные ферритовые сердечники различной формы, в частности кольцевые с внешним диаметром порядка 1 мм из материала с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ). Через отверстия в них пропускают проводники, являющиеся одновитковыми обмотками (на рис. 16.11, а показан только один проводник). При записи информации по одному из проводников пропускают прямоугольный или почти прямоугольный импульс тока (рис. 16.11, 6) длительностью в несколько десятков наносекунд или микросекунд. Под действием этого импульса сердечник перемагничивается. Хотя в ферритовом сердечнике и отсутствуют макроскопические вихревые токи (в нем нет замкнутых токопроводящих контуров, выполняющих функции вторичных обмоток трансформатора), перемагничивается он все же не мгновенно.

На длительность процесса перемагничивания сердечника при высоких скоростях перемагничивания решающее влияние оказывает магнитная вязкость, которая создает внутреннее поле трения. Последнее зависит от значения и скорости изменения намагниченности, а также от превышения воздействующей напряженности поля над коэрцитивной силой.

| |||

| |||

|

|

|

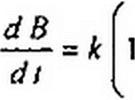

При математическом описании тормозящего действия магнитной вязкости исходят из уравнения

(16.94)

где Hq — напряженность поля, при котором происходит перемагничивание феррита с ППГ (Яо несколько больше коэрцитивной силы Нс по статической петле гистерезиса; #0HaxoW опытным путем для каждого типа феррита); Явн =iw/i— напряженность внешнего поля, вызванная током i (w — число витков; / — длина средней магнитной

линии). Член а — учитывает тормозящее действие магнитной вязкости. Множитель , dl

. где к — некоторый коэффициент; J — текущее значение намагниченности; Js — намагниченность насыщения.

Решим уравнение (16.94) относительно dJ / ^/.заменив J на индукцию В, a 3А — на индукцию насыщения Bs . Получим уравнение относительно В:

| |||||||

|  | ||||||

| |||||||

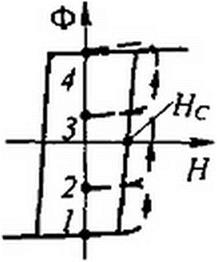

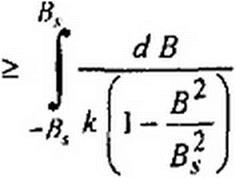

Это уравнение с разделяющимися переменными. Из (16.95) следует, что для перехода из точки / в точку 4 (рис. 16.11, в) под действием импульса тока / длительностью гн должно выполняться соотношение

| |||||

| |||||

| |||||

j(#вн - H§)dt < М, то изображающая точка из положения / после прекра-

j(#вн - H§)dt < М, то изображающая точка из положения / после прекра-

0

щения действия импульса перейдет в точку 2 или 3 или им подобную (конечное состоя- ние зависит от J (/УЙН - H^dt и амплитуды импульса тока). Из состояния / в состояние О

4 сердечник может быть переведен и иным путем — путем воздействия на него несколькими следующими друг за другом импульсами одинаковой полярности, для каждого из 'к

которых |(ЯВН - Ha)di < М. После первого импульса рабочая точка перейдет из поло- 0

жения /, например, в положение 2, после второго из положения 2 — в положение 3, затем из положения 3 — в положение 4.

§ 16.16. Фазовая плоскость и характеристика областей ее применения. Качественное исследование процессов в нелинейных электрических цепях, описываемых дифференциальными уравнениями первого и особенно второго порядка, в ряде случаев производят с помощью фазовой плоскости.