Коэффициент пропорциональности L^s между потокосцеплением и током называют индуктивностью рассеяния первичной обмотки', Lqs зависит от числа витков и конструкции обмотки.

Принимают также, что потокосцепление ф2л. потока Ф2т обмоткой пропорционально току вторичной цепи /2;

^2л - W 2 ^2л “

^2л - W 2 ^2л “

Коэффициент пропорциональности L2s между потокосцеплением обусловленным потоком рассеяния Ф3а., и током /2 называют индуктивностью рассеяния вторичной обмотки, L2x зависит от числа витков и конструкции вторичной обмотки.

Индуктивное сопротивление первичной обмотки, обусловленное потоком рассеяния Фь,

Индуктивное сопротивление первичной обмотки, обусловленное потоком рассеяния Фь,

(15.98)

Аналогично, индуктивное сопротивление вторичной обмотки, обусловленное потоком рассеяния Ф2л,

(15.99)

(15.99)

Пусть R} — резистивное сопротивление первичной обмотки; R2 — резистивное сопротивление вторичной обмотки; ZH — сопротивление нагрузки.

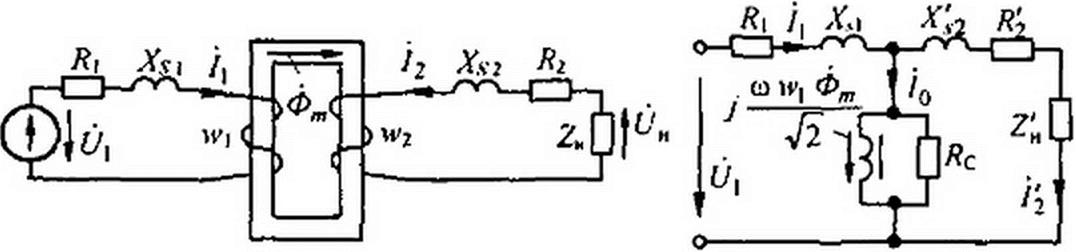

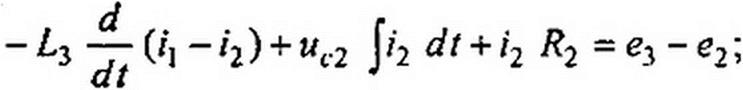

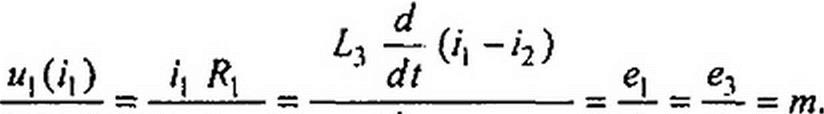

На рис. 15.52, а изображена схема того же трансформатора, что и на рис. 15.51, в, но на ней резистивные и индуктивные сопротивления, обусловленные потоками рассеяния, представлены отдельно выделенными R}, Л|А., /?2, JV2?. Запишем уравнение по второму закону Кирхгофа для обеих цепей.

|

|

Для первичной цепи

(15.100)

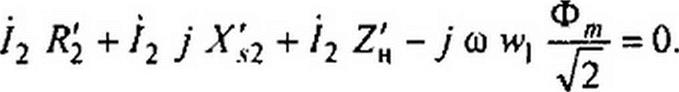

для вторичной цепи

| |||||||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

|

|

— напряжение, численно равное ЭДС, наводимой в

обмотке W] основным рабочим потоком Ф^,. Деление Фт на V2 объяс

няется переходом от амплитудного значения к действующему. Аналогично Ф

ytowj—— напряжение, численно равное ЭДС, наводимой в Аг

обмотке w2 основным рабочим потоком Фл?.

Обозначим ток при холостом ходе трансформатора через /0. МДС трансформатора при холостом ходе равна /0 wx. МДС трансформатора при наличии тока /2 составляет +/2 w2. Трансформаторы конструируют обычно таким образом, что падения напряжения Ц и j /, Х1х

Ф

были много меньше, чем падение напряжения со wj —Л-. Если это учесть, V2

то для правильно сконструированных трансформаторов уравнение (15.100) запишем так:

(15.102)

(15.102)

Уравнение (15.102) справедливо как при холостом ходе, так и при нагрузке, т. е. при переходе от холостого хода к режиму работы при нагрузке поток Фт практически остается неизменным по модулю.

Но если в этих двух режимах поток Фл; один и тот же, то должны быть равны и создающие его МДС, т. е.

(15.103)

Поделив обе части равенства на w,, получим

(15.104)

(15.104)

где

2 -~12 •

И'[

Таким образом, ток первичной цепи может быть представлен как геометрическая сумма двух токов: тока холостого хода /0 и тока /2. Ток Г2 называют приведенным (к числу витков первичной обмотки) вторичным током. Он численно равен току /2, измененному в раз.

Таким образом, ток первичной цепи может быть представлен как геометрическая сумма двух токов: тока холостого хода /0 и тока /2. Ток Г2 называют приведенным (к числу витков первичной обмотки) вторичным током. Он численно равен току /2, измененному в раз.

Кроме того, в правильно сконструированных трансформаторах падения напряжений /2 /?2 и у/2 Х2х малы по сравнению с ja>w2 поэтому из уравнения (15.101) следует, что

Ф

Ф

j (j) W2 ~=- is -Uн.

j (j) W2 ~=- is -Uн.

Если почленно разделить (15.102) на (15.106) и перейти к модулям,

(15.107)

(15.107)

т. е. отношение напряжения на входе трансформатора к напряжению на его выходе (на нагрузке) приблизительно равно отношению числа витков первичной обмотки к числу витков вторичной обмотки.

В правильно сконструированных трансформаторах при нагрузке, близкой к номинальной, ток Zo составляет 1-10 % тока поэтому уравнение (15.103) можно приближенно представить так:

/j и-) * -/2 w2.

Между модулями токов и /2 при нагрузке, близкой к номинальной, имеет место следующее приближенное соотношение:

Между модулями токов и /2 при нагрузке, близкой к номинальной, имеет место следующее приближенное соотношение:

/j / /2 ~ W2 / W| ,

т. е. ток /( почти пропорционален току Z2- Эта пропорциональность немного нарушается за счет тока холостого хода /0.

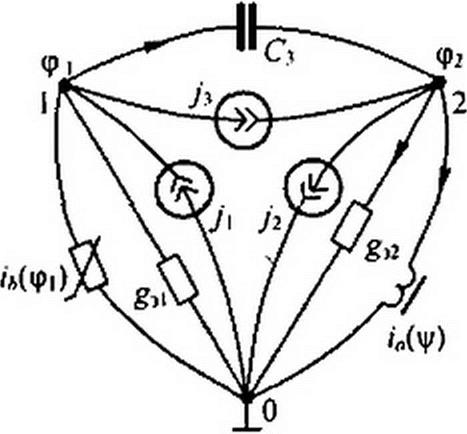

В резистивных сопротивлениях вторичной цепи выделяется энергия, которая переносится магнитным потоком из первичной цепи во вторичную и восполняется источником питания схемы. На рис. 15.52, б изображена схема замещения трансформатора со стальным сердечником. Для ее обоснования уравнение (15.101) умножим на /м>2, заменим в нем ток /2 на Г2 (W| / w2) в соответствии с (15.105) и у всех слагаемых уравнения изменим знаки. В результате получим

|

Приведенные сопротивления

^ = /?2(w,/w2)2; Л;2=Х,2(и-1/и'2)2; Z>ZK(W,/W2)2.

Схема (рис. 15.52, б) удовлетворяет уравнениям (15.100), (15.103) и (15.109).

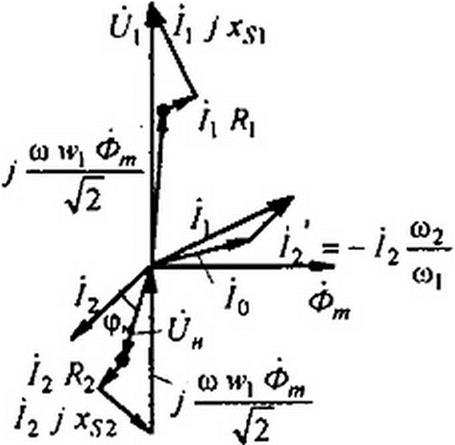

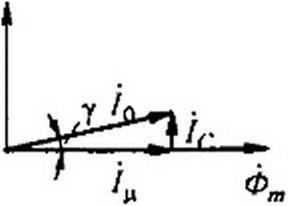

§ 15.69 Векторная диаграмма трансформатора со стальным сердечником. На рис. 15.53, а изображена векторная диаграмма при индуктивной нагрузке ZH = RH + j

Построение диаграммы начнем с тока /2, расположив его произвольно. Под углом <рн =arctg%H / RH к нему расположим вектор напряжения на нагрузке UH. Прибавим к вектору (Ун векторы /2 /?2 и /2 J %. si- Сумма падений напряжения во вторичной цепи равна нулю, что дает возможность построить вектор j « w2 ~гг- Далее строим вектор <Ьт (он на 90°

|

| ||||

| ||||

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

Произведение 0 Вт = 5.75 • 1,22 = 7,02.

Пр кривой (рис. 15.51, б) при Р 8т - 7,02 находим н'|/g/(a / *2)= 185. а/ <2/^ =0,71 -0,25 ^2 /250 = 10’3. Следовательно, /g= 0,185 А.

Пр кривой (рис. 15.51, б) при Р 8т - 7,02 находим н'|/g/(a / *2)= 185. а/ <2/^ =0,71 -0,25 ^2 /250 = 10’3. Следовательно, /g= 0,185 А.

Масса сердечника при плотности 7,8 г/см2 = 7,8-2,2 с.м2 ■ 25 см = 0,428 кг.

табл. 15.2 находим pi 0 = 1,6 Вт/кг; Р\ 5 = 3.6 Вт/кг, л = 5,69 lg(3.6/1,6) * 1,13.

Удельные потери в стали при Вт * 1.22 Тл рс = 1,6 - 1,22м3 -1 = 2,1 Вт/ кг. Полные потери в сердечнике массой 0,428 кг Рс - 0,428 2,1 = 0,9 Вт. Ток. обусловленный потерями р

встали. 1С * — = 0,9/15 = 0.06 А. Ток холостого хода /0 практически равен току /р. ^1

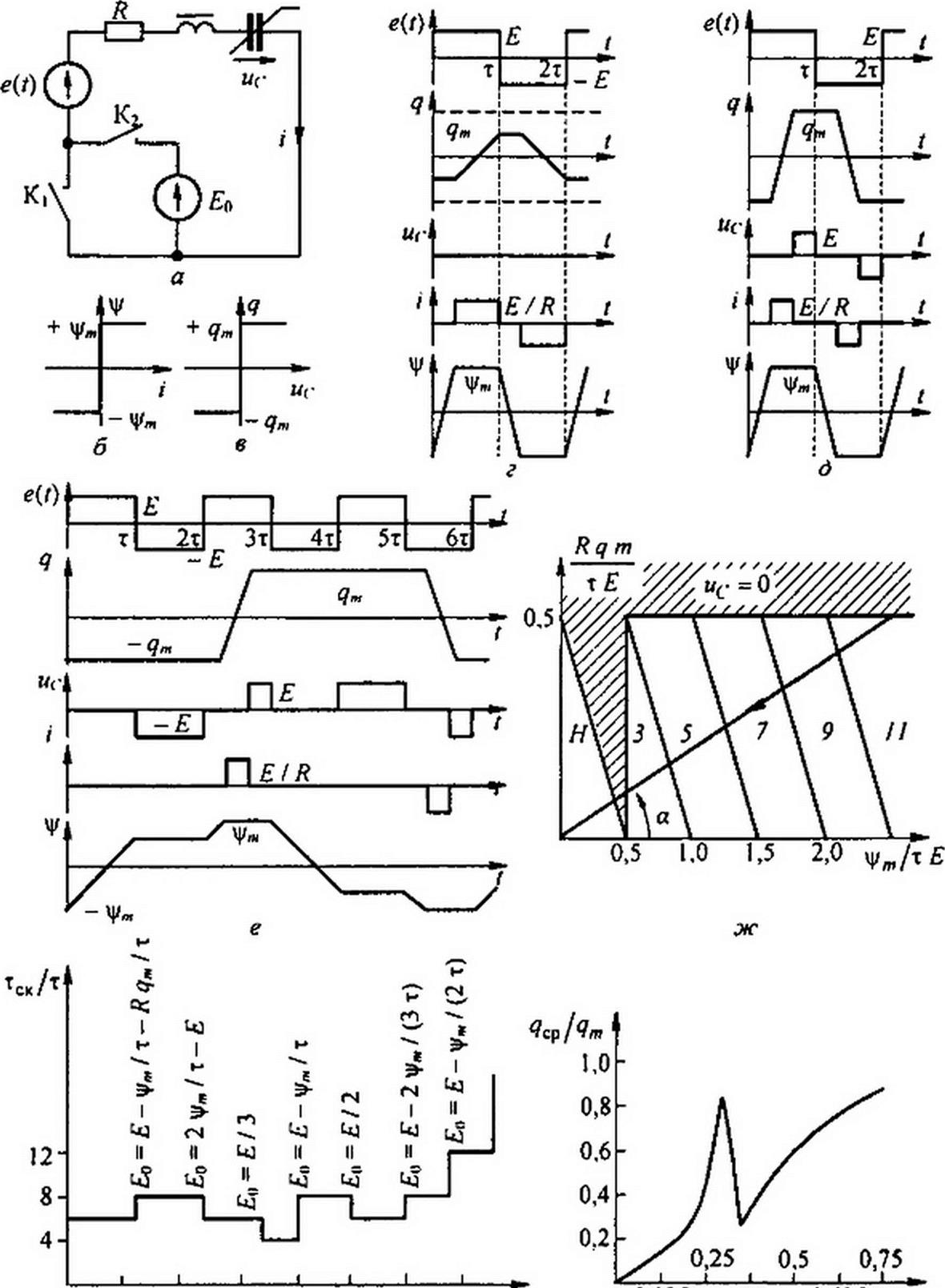

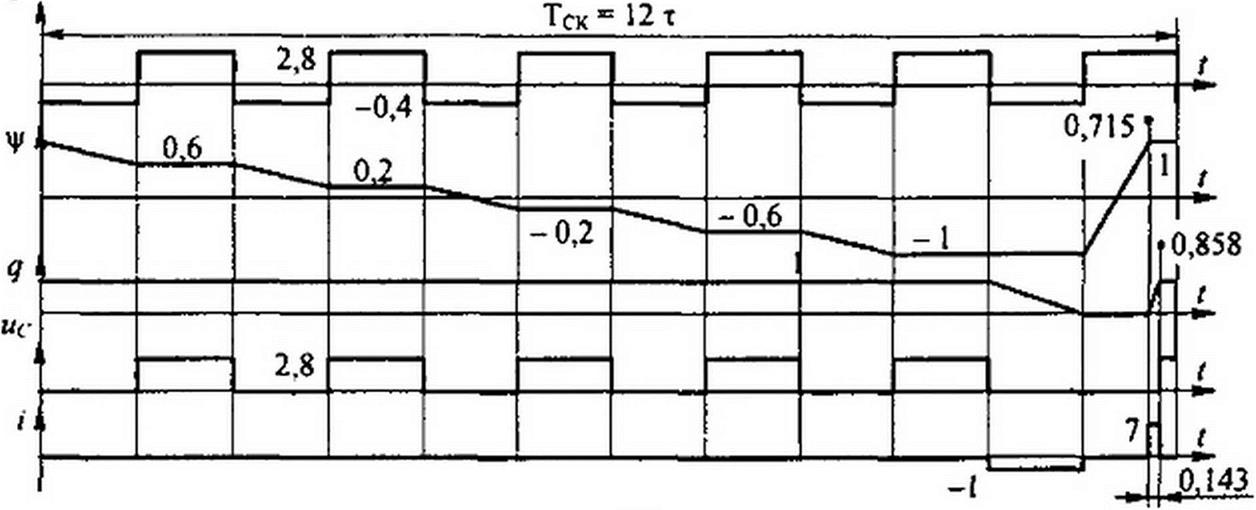

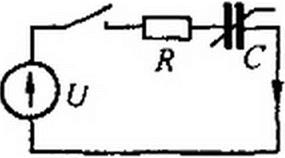

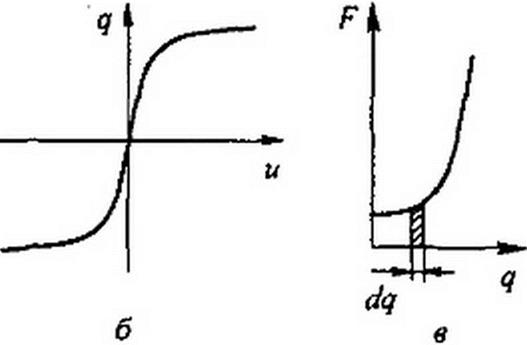

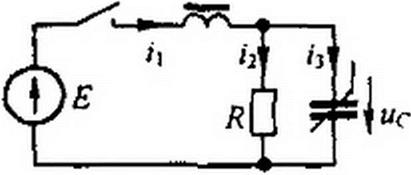

§ 15.70 Субгармонические колебания. Многообразие типов движений в нелинейных цепях. Субгармоническими называют колебания, период которых Гск больше периода Г = 2т вынуждающей силы е(/). Число к-Тск/Т характеризует порядок субгармонических колебаний (СК). В цепи рис. 15.54, а с нелинейной индуктивностью и нелинейным конденсатором, имеющими идеально прямоугольные характеристики

0,1 0.2 03 0,4 0,5 0,6 0,7 0,125 0,375 0,625 £q/£

и

Рис. 15.54

(рис. 15.54, б, в) и резистором £, при воздействии ЭДС е(/) - ±£. в виде меандра (рис. 15.54, г) (а в дальнейшем также еще и постоянной ЭДС £0) возникают СК нечетного порядка.

Обозначим а - 2 /(т £) и b = 2 R qm /(т £). Сначала рассмотрим

работу схемы при замкнутом К1 и разомкнутом К2 случае, когда действует только е(г) = ±£. При b > 1 и а < 1 возникает тип движений, показанный на рис. 15.54, г (для этого рисунка а = 0,25 и 6 = 1,5), когда Т = 2 т и ис = 0 в течение всего периода Т.

При b < 1 и a + b < 1 тип движений (назовем его тип Н) иллюстрирует рис. 15.54, д (для этого рисунка а = 0,25 и 6 = 0,5), период 7' = 2т. Для существования СК в цепи (рис. 15.54, а) необходимо, чтобы а>1, 6 < 1. Порядок к равен сумме смежных чисел натурального ряда, в интервале между которыми находится сумма а+ 6.

Так, для существования колебаний третьего порядка необходимо, чтобы 1<а + 6<2. Физически СК возникают потому, что за время т потокосцепление у нелинейной индуктивности не успевает измениться на величину 2\|/w. Условие 6<1 означает, что перезарядка нелинейного конденсатора на 2 qm должна происходить за время, меньшее т.

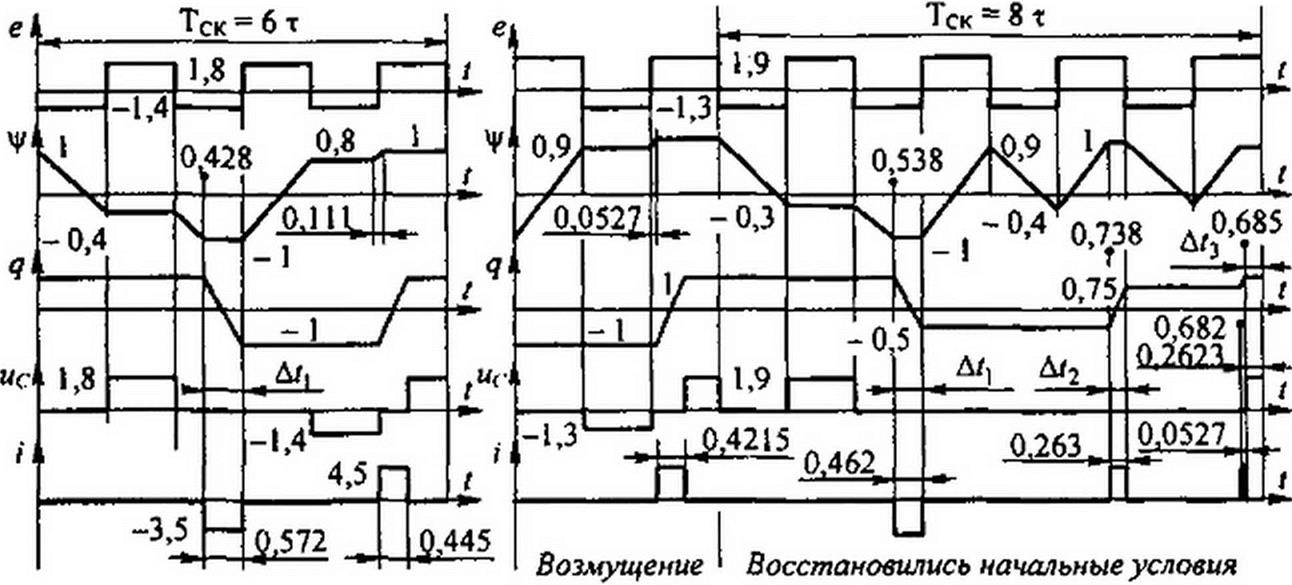

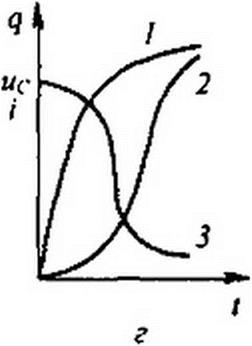

Графики ЭДС e(z), заряда qy напряжения на конденсаторе wr, тока i и потокосцепления V при СК третьего порядка (6 = 3, а = 1,25, 6 = 0,5) изображены на рис. 15.54, е. При построении кривых учтено, что увеличение заряда может иметь место только после того, как Ц/ достигло значения а уменьшение заряда — только после того, как достигло значения -ут-

Дадим пояснения к кривым на рис. 15.54, е. Период СК третьего порядка составляет шесть интервалов длительностью т. К началу первого интервала е(г) = £, заряд q = -qm и потокосцепление у = -За первый интервал времени длительностью т \|/ изменяется от до 0,6 Так как V не достигло значения yw, то перемагничивание сердечника осталось незаконченным. Во второй интервал времени е(/) = -£ оказывается приложенной к нелинейному конденсатору ис = -£. В третий интервал времени под действием ЭДС е(/) ~ Е происходит три качественно различных процесса. Сначала заканчивается перемагничивание сердечника нелинейной индуктивности, когда потокосцепление у изменяется от 0,6 уп, до (на это затрачивается время 0,25 т ). После этого за 0,5 т заряд нелинейного конденсатора изменяется от -qnl до qm (при этом по цепи течет ток £/ £); в оставшуюся часть времени третьего интервала (1 —0,25 — 0,5) т = 0,25 т на нелинейном конденсаторе появляется напряжение ис = £. В последующие три интервала времени каждый длительностью т имеют место процессы качественно такие же, что и в трех рассмотренных, но движения происходят в обратном направлении.

Диаграммы возможных типов движений в схеме (на рис. 15.54, а), когда в ней действует ЭДС е(г) = ±£, изображены на рис. 15.54, ж. Заштрихованная область ис = 0 соответствует типу движения по рис. 15.54, г, область Н — движению по рис. 15.54,6, области 3, 5, 7, Р, 11 — это области субгармонических колебаний соответствен

но 3-11-го порядка. Если на рис. 15.53, ж провести из начала координат прямую под углом а к оси абсцисс (tga = R на рисунке tga = 0,2) так, чтобы она прошла через все области, то при плавном увеличении Е изображающая точка будет двигаться в направлении стрелки, последовательно проходя области 11, 9, 7, 5, 3 ис = О, Н, т. е. при этом будут получены 7 различных типов движений и все они будут устойчивы. Переход из предыдущей области в последующую обусловлен невозможностью при измененной Е осуществить смену состояний, характерную для предыдущей области.

§ 15.71 Определение условий перехода от одного типа движений к другому. Хаос субгармоник. Рассмотрим теперь СК в схеме рис. 15.54, а, когда в ней кроме ЭДС в виде меандра действует еще и постоянная ЭДС £0 (ключ К2 замкнут. разомкнут).

Величину Ео будем в дальнейшем изменять от 0 до значения £. Полагаем сначала, что все возникающие при этом типы движений будут устойчивыми.

Суммарная ЭДС в цепи е в положительный полупериод равна £ + £0, в отрицательный -£ + Ео. Поэтому процесс перемагничивания и перезарядки в положительный полупериод происходит быстрее, чем в отрицательный. Для иллюстрации процессов временными графиками положим £ = 1.6 В. /? = 0,4Ом; т = I с; умж|В*с; qm = I К.

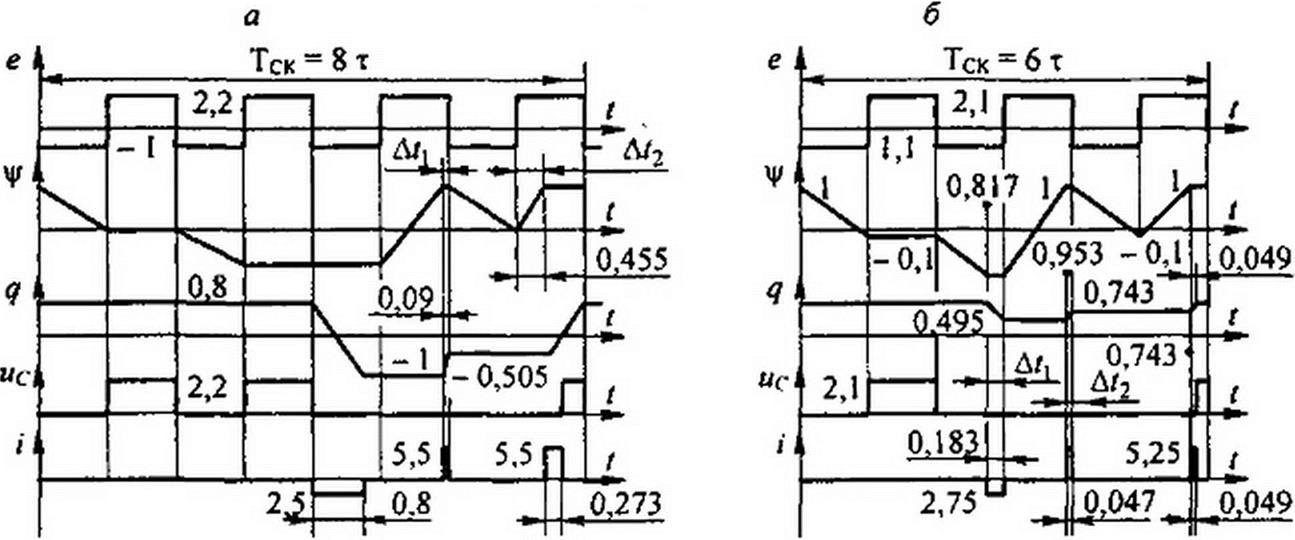

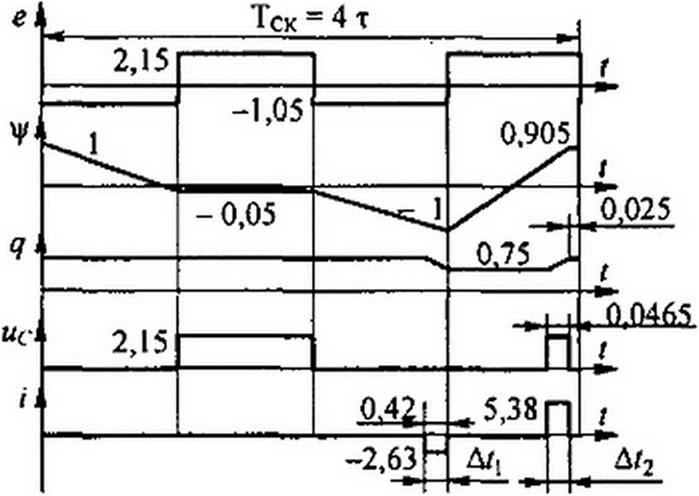

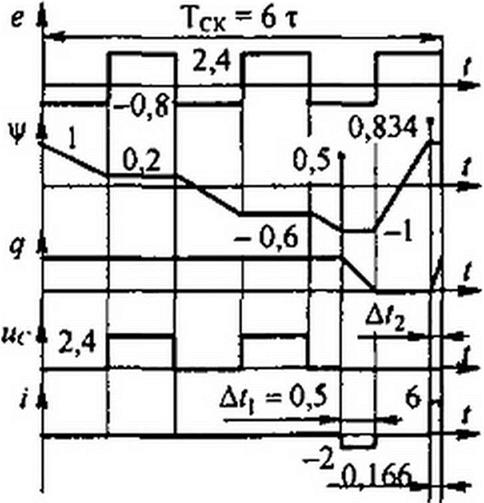

На рис. 15.55, a-ж приведены изменения ЭДС е, V» q, ис, i в функции времени для нескольких значений £0: а—при £о=О.2; б—при £о=0,3; в—при £о=О,6; г — при £о=О,5; д— при £0 = 0,55: е— при £о=О,8; ж — при Eq = 1,2 В.

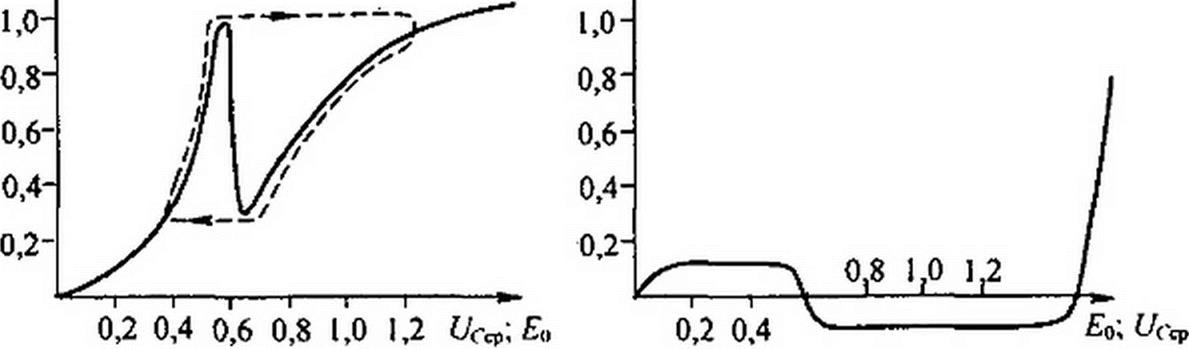

Используя построения и при других значениях £0, можно получить графики зависимости среднего за период субгармонического колебания Тск значения заряда <?ср =— jqdi (рис. 15.55, а) и среднего за период СК потокосцепления нелинейной

Гс* о г

индуктивности ц/ср ------------- Jyrf/ (рис. 15.55. б).

По оси абсцисс рис. 15.55, а и б отложена постоянная составляющая напряжения на конденсаторе Ue ср, которая в каждом рассматриваемом режиме равна постоянной ЭДС Eq.

При Eq-E (в примере при £0 = 1,6 В ) <?ср становится равным qm (в примере 1 К),

При Eq-E (в примере при £0 = 1,6 В ) <?ср становится равным qm (в примере 1 К),

Vcp Ут> а ?ср

Зависимость qCf> = /((7ср) имеет Л/-форму и в диапазоне значений £0 от £/3 до

Е на этой зависимости имеется падающий участок, т

Кривая ц/ср = /(С/о) интересна тем, что при относительно малых значениях £0 потокосцепление \рср>0, а при больших £0 ч'ср<0 При дальнейшем увеличении £0 (при Eq > 1,5 В) 'Vcp снова становится положительным.

На зависимости ц/ср - f (Eq) в той же области значений £0 также имеется падающий участок.

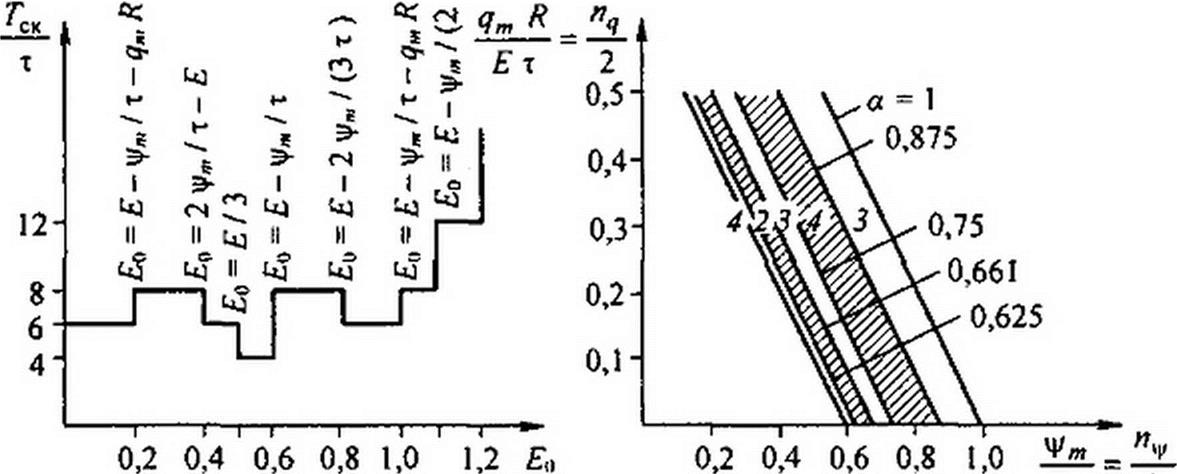

Так как в схеме рис. 15.54, а есть нелинейный конденсатор НК, то среднее значение тока за период Тск равно нулю. Период Тск зависит от величины £0 (см. рис. 15.55, в). При плавном увеличении £0 он то увеличивается, то уменьшается.

Каждое очередное изменение периода вызвано невозможностью сохранять смену состояний, которая характерна при меньшем значении Ео. Первое увеличение период от 6 т до 8 т происходит при Eq -0,2 В. Из сопоставления рис. 15.55, а я б видно, что при Eq <10,2 В во второй отрицательный полупериод заряд НК успевает измениться до значения ~qm, Благодаря этому в третий отрицательный полупериод НК оказывается подготовленным к принятию на себя отрицательного напряжения -£+ £0. Если же £0 будет больше 0,2 В, например 0.3 (см. рис. 15,55. б), то к концу второго отрицательного полу- периода заряд q не успевает достичь значения -qm, и потому НК оказывается не подготовленным к принятию на себя отрицательного напряжения в третий отрицательный полупериод. Это и вызывает затягивание процесса.

в

Рис. 15.55 (начало)

На рис. 15.55, а показан режим непосредственно до перехода от Гск = 61 к Гск = 8 -г.

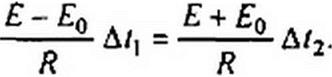

Для аналитического определения значения Ео, при котором происходит первое изменение периода (с 6 т до 8 т), учтем, что за время (2 т - Д/|) в два первых отрицательных лолупериода (см. рис. 15.55, а) потокосцепление изменяется на 2ц/т, а за время Д/, заряд изменяется на 2 q„,.

Следовательно, д,=2т--^- и —^-A/,=2^.

£-£0 R 1 Чт

Отсюда

£0 = E-ymlx-qm Rix.

Второе изменение периода (с 8 т до 6т) происходит при £0 = 2 /х - £ = 0,4 В. Объясняется это тем, что во второй положительный полупериод (см. рис. 15.55, б) за время т потокосцепление изменяется на

2y„, =(£ + £0)т.

Отсюда

|

|

|

|

|

| ||||||

| ||||||

| ||||||

Третье изменение периода (с 6 т до 4т) происходит при Ео = Е/3. Это соотношение получаем, исходя из того, что всплески токов на рис. 15.55, г имеют место только за время Д/| и Д/2. Изменения заряда по абсолютной величине равны, поэтому

|

Здесь

| |||

| |||

Увеличение периода с 4 т до 8 т имеет место при Ео - 0,6 В. Это увеличение обусловлено тем, что за два отрицательных полупериода вольт-секундная площадь (Е-Е0)2т равна 2 ц/л.

„ 2

Последующие изменения периода происходят при Е0 = Е/2, Ео = Е----------------------------------------------------------------

F — Р I т Р — Р У*” н -г п

- t - —------- , Cq = h - —------------ и T. Д.

Таким образом, при плавном увеличении Ео период субгармонических колебаний меняется скачками, а сами колебания становятся то четного, то нечетного порядка.

За исключением области значений Ео от Е/3 до Е-ц/^/т, колебания при взятых сочетаниях параметров оказываются устойчивыми. Можно взять начальные условия

|

|

|

| ||||||

| ||||||

| ||||||

|

существенно отличающимися от тех, которые должны быть к началу установившегося режима, и через некоторое относительно небольшое время режим становится таким, каким он был до получения возмущения. Процесс возвращения к установившемуся режиму иллюстрируется левой частью рис. 15.55,6.

Воспользуемся рис. 15.56, а, б, в, кривыми рис. 15.55 а-ж и соотношениями, связывающими Eq, Е, ц/т/т Е и qmR!xE в каждом интервале изменения £0 на рис. 15.55, для построения областей возможных типов движений в схеме рис. 15.54, а, изображенных на рис. 15.56, г. При п(/12 > 0,5 (рис. 15.56, г) субгармонические колебания (СК) отсутствуют. Наклонные прямые, отделяющие соседние области, построены по уравнению

ymIEx + qmRJEx = a или /2 + /2 = а.

Цифры на рис. 15.56, г указывают порядок возникающих СК. Область, заключенная между прямыми а-\ и а = 0,875, соответствует СК третьего порядка; между прямыми а - 0,875 и а = 0,75 — СК четвертого порядка и т.д.

При определении граничных значений а исходим из того, что для рассматриваемых на рис. 15.55 типов движений изменение заряда нелинейной емкости только в предельном случае может достигать значения 2qm. Граничное значение а = 1 следует из условия существования СК, рассмотренных в начале § 15.72. Значение а = 0,875 соответствует скачкообразному изменению 7'ск/т на рис. 15.56, «при £0=0,2, когда при £ = 1,6 постоянная ЭДС £0 = £-/т - qm R/x. Отсюда

\1)т /х Е + R q„ /х Е = 1 - Ео/£ = 0,875.

Граница перехода от СК четвертого порядка к СК третьего порядка (£0 = 0,4, а ~ 0,75) определена с учетом того, что за время т + х под действием напряжения £ - £0 потокосцепление уменьшается со значения +ц/т до значения -ц/т.

Отсюда

т_ ,т

Е-£о

|

|

За время т + х заряд в пределе может измениться на величину 2 qm при протекании через нелинейный конденсатор тока ———, т. е.

Поэтому

В интервале значений Ео от Е/3 до Е--^2- режим работы цепи неустойчив — рабочая точка находится на падающих участках кривых qcp = f(Ucp) и м>ср = Л^ср)- Вме- сто СК второго порядка в цепи возникает хаос. В макросмысле рабочая точка при хаосе будет перемещаться по штриховой линии на рис. 15.56, а.

§ 15.72. Автомодуляция. Хаотические колебания (странные аттракторы). Автомодуляцией называют режим работы нелинейной электрической цепи, находящейся под воздействием периодической вынуждающей силы частотой о), при которой амплитуды токов и напряжений в цепи периодически изменяются без воздействия внешнего модулирующего фактора. Автомодуляция возникает вследствие неустойчивости периодического режима работы на частоте вынуждающей силы <о. Процесс оказывается почти периодическим для огибающих амплитуд первых гармоник и непериодическим (хаотическим) для мгновенных значений.

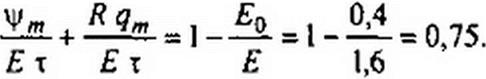

Выведем основные зависимости, описывающие процесс автомодуляции в схеме (на рис. 15.57, а) с нелинейным конденсатором, кулон-воль- тную характеристику которого в соответствии с § 15.26 выразим в виде ис - a sh р q.

|

| ||||

| ||||

|

|

Так как в цепи действуют постоянная Е и синусоидальная Ет sin(co t + q>) ЭДС, то заряд q имеет постоянную и синусоидальную компоненты:

Постоянная составляющая напряжения на конденсаторе (см. § 15.16)

L/co =ashp0o Jo (у 0&).

Первая гармоника иС{ = 2 a ch 0 Qo (-у Jl (J 0 Qni)) sin co /, первая гармоника тока /]=(!) Qnl cosco Л Если в уравнение цепи

di dt

подставить записанные выражения для UCQ +ис и разбить его в соответствии с методом гармонического баланса на уравнения для постоянной составляющей, а также для синусной и косинусной компонент, а затем два последних уравнения возвести в квадрат и сложить для устра- 0 Е „

нения угла ф, то, введя обозначения а = —д , 6 =------------------------------------------------------------- , 0£)о=л,

со L (a L

$Qm ~т> получим два следующих уравнения:

ash и JQ (у w) = Eq = U

ash и JQ (у w) = Eq = U

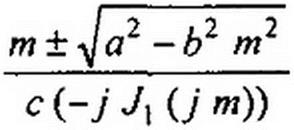

b2 т2 + (с (-у (у т) ch п - w))2 = а2.

|

Решим (15.111) относительно ch«:

(15.112)

Уравнение (15.112) дает связь между п и w, обусловленную параметрами цепи по первой гармонике частоты со, а уравнение (15.110)— по постоянной составляющей. На рис. 15.57, б изображена зависимость п от т, построенная по соотношению (15.112) при а = 0,5; b = 0,1; с = 0,054. Верхний участок кривой соответствует знаку плюс, а нижний — знаку минус перед радикалом в формуле (15.112).

Задаваясь значениями п в интервале 0-^6 и беря соответствующие им значения т из рис. 15.57, б, по формуле (15.110) строим зависимость 02о = (рис. 15.57, в). Из рисунка видно, что в области значе

ний С/со/а = 35-4-60 имеется падающий участок, не прикрытый восходящими участками.

Из рис. 15.57, в видно, что дифференциальная емкость нелинейного конденсатора по приращениям постоянных Составляющих заряда Д0О и напряжения ДС/с0 на падающем участке зависимости 0 Qq = /(</< 0)

отрицательна: Сд0 =---------- $-<0. В соответствии с § 17.2, исследуем,

устойчиво ли будет положение изображающей точки, если она окажется на падающем участке этой зависимости, не прикрытом восходящими ветвями. В исходном положении UCQ = Е и среднее за период Т~ 1 / f значение среднего тока /ср = 0. Положим, что £/со получило малое приращение ДС/( о > 0 флюктуационного происхождения. Ему будет соответствовать отрицательное приращение заряда Д0ГО = Cd0 и отрица-

приращение среднего за период тока в цепи

приращение среднего за период тока в цепи

| |||

| |||

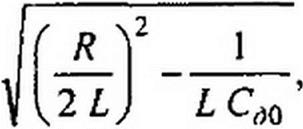

После алгебраизации ему соответствует характеристическое уравнение

L Qo р1 + R Qj Р +1 - 0’

Один из двух корней его положителен (т. к. Crt0 < 0) что свидетельствует о неустойчивости положения рабочей точки на падающем участке на рис. 15.57, в. Изображающая точка на этом рисунке будет двигаться по штриховой линии. Движение по штриховой линии описывает макропроцесс в схеме. Для мгновенных значений тока, заряда, напряжений на элементах схемы процесс будет являться непериодическим. Такого рода непериодические процессы в нелинейных электрических цепях переменного тока, причины возникновения которых представляются непонятными, в зависимости от степени их упорядоченности, условимся называть автомодуляцией, или хаосом. Если высшие гармоники в этих процессах в токах и напряжениях будут выражены слабо, то такие процессы будем именовать автомодуляцией, если сильно — хаосом. Автомодуляцию и хаос можно рассматривать как катастрофу ожидаемого периодического режима. В иностранной литературе последних лет подобные колебания стали называть странными аттракторами (аттрактор — это путь от одного типа движения к другому’*), самим названием подчеркивая, что природа его непонятна.

| |||

| |||

Основная причина возникновения такого рода процессов — проявление ряда малоизвестных физических явлений, приводящих к возникновению нелинейной неявно выраженной обратной связи, осуществляемой в той или иной схеме, чаще всего через взаимодействие гармоник разных частот. При возникновении обратной связи через нелинейное взаи-

*’Термин «странные аттракторы» предложен в 1971 г. Руэлем и Тиксеном в работе, посвященной турбулентным движениям в вязкой несжимаемой жидкости при большом числе Рейнольдса.

модействие гармоник тока (напряжения) различных частот входная цепь (для протекания тока одной частоты) и выходная цепь (для протекания тока другой частоты) могут быть либо совмещены» либо быть раздельными. Выявлению каналов действия такой обратной связи в схемах с различными управляемыми и неуправляемыми нелинейными элементами посвящено Приложение П10. В нем показано также» в чем отличие этих колебаний от автоколебаний в цепях с постоянными во времени источниками ЭДС или тока.

§ 15.73 Конвергентные и неконвергентные электрические цепи. Познакомимся с понятиями конвергентная и неконвергентная электрическая цепь, используемыми в литературе. Под конвергентной будем понимать цепь, в которой при любых значениях ее элементов, любых начальных условиях и любых периодических источниках питания устанавливается единственно возможный вынужденный режим работы, период которого равен периоду источника питания. Если же в цепи при некоторых значениях ее элементов возможно существование нескольких различных вынужденных режимов при одном и том же значении входного напряжения или тока, либо в цепи возникает нежелательный режим работы, период которого не равен периоду источника питания схемы, или в цепи возникает хаос или автомодуляция, то такая цепь неконвергентна.

Все линейные электрические цепи с неизменными во времени параметрами конвергентны. Однако некоторые нелинейные электрические цепи с периодическими источниками при определенных значениях параметров могут оказаться неконвергентными (примеры см. в § 15.58, 15.60, 15.69, 15.70 и в Приложении П10).

Неконвергентными при определенных значениях параметров могут оказаться и нелинейные цепи, содержащие постоянные во времени источники ЭДС или тока. К их числу могут быть отнесены некоторые автоколебательные системы, а также цепи, содержащие нелинейные резистивные элементы, вольт-амперные характеристики которых имеют S'- или /V-образную форму. В ряде автоколебательных систем неконвер- гентность приводит к тому, что вместо ожидаемого периодического режима работы в схеме возникают перерывы в работе, биения, автомодуляция или хаос. В системах, содержащих нелинейные элементы с S- или jV-образными вольт-амперными характеристиками, установившийся режим работы схемы может оказаться зависящим от предыстории.

§ 15.74 Дуальные нелинейные цепи переменного тока. Две нелинейные электрические цепи (схемы) переменного тока условимся называть дуальными, если:

1) каждому независимому контуру исходной схемы, а также области, являющейся внешней по отношению к схеме, соответствует узел в дуальной;

2) независимые контуры составлены так, что каждая ветвь исходной схемы, содержащая нелинейный элемент, входит только в один независимый контур (не входит в соседние) и является периферийной (пункт 2

в общем случае необязателен, он имеет существенное значение при расчете цепей, если его предполагается провести);

3) образование ветвей дуальной схемы между ее узлами производится так же, как и для линейных цепей (§ 3.44-3.45) — каждому элементу исходной схемы соответствует своя ветвь в дуальной;

4) заполнение ветвей дуальной схемы схемными элементами, дуальными элементам исходной, осуществляется по тому же принцип)', что и в линейном случае с одинаковым масштабным множителем для линейных и нелинейных элементов.

Если это будет выполнено, то физические процессы, происходящие в исходной схеме по отношению к напряжениям на ее элементах, будут с точностью до масштабного множителя сопровождаться аналогичными процессами по отношению к токам в соответствующих ветвях дуальной схемы.

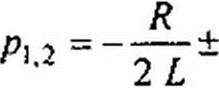

В качестве примера на рис. 15.58, а изображена исходная схема. В ней три ветви и два независимых контура. Она содержит два линейных резистора— Я( и /?2, нелинейное резистивное сопротивление М|(/(),ли-

| |||||

| |||||

| |||||

Рис. 15.58

нейную индуктивность и нелинейный конденсатор с вольт-кулоновой характеристикой «02(^2). Для образования дуальной схемы в каждом независимом контуре исходной схемы ставим по точке, обозначив их цифрами / и 2. Во внешней по отношению к схеме области исходной схемы ставим точку и обозначаем ее 0. Эти точки будут узлами дуальной схемы, изображенной на рис. 15.58, б. Точки I и 0 на рис. 15.58, а соединяем тремя штриховыми линиями, проведенными через элементы первой ветви, и в дуальной схеме на рис. 15.58, б в эти ветви включаем источник тока j}, нелинейную проводимость /^(<pj) и линейную проводимость g31 дуальные элементам первой ветви. Точки / и 2 на рис. 15.58, а соединяем двумя штриховыми линиями и на рис. 15.58, б в соответствующие им ветви включаем линейный конденсатор С3 и источник тока у3. Точку 2 на рис. 15.58, а соединяем с точкой 0 тремя штриховыми линиями, проходящими через резистор /?2, нелинейный конденсатор, вольт- кулоновая характеристика которого wC2(^2)’ и источник ЭДС е2-

В дуальной схеме между узлами 2 и 0 включены, соответственно, нелинейная индуктивность, вебер-амперная характеристика которой /а(ф), линейная проводимость #32 и источник тока у2. Если направление обхода к контура совпадает с направлением стрелки на источнике ЭДС ет, то в дуальной схеме ток источника тока должен быть направлен к А-узлу, если не совпадает, то от к -узла. Чтобы выявить соответствие между элементами исходной схемы и элементами дуальной, составим уравнения по второму закону Кирхгофа для исходной схемы на рис. 15.58, а (см. уравнения (15.113) и (15.114)) и уравнения по первому закону Кирхгофа для дуальной схемы на рис. 15.58, 6 (см. уравнения (15.115) и (15.116)) и затем сопоставим их:

|

|

(15.113)

(15.113)

(15.114)

(15.115)

(15.116)

При составлении уравнений (15.113) и (15.114) учтено, что /3 = i} -i2 и что заряд q2 -jt'2 dt. При составлении уравнений (15.115) и (15.116) учтено, что напряжение на линейном конденсаторе С3 равно ср] -<р2, а потокосцепление ф нелинейной индуктивности в схеме на рис. 15.58, б равно |<р2 поскольку потенциал точки 0 принят равным нулю.

Для того чтобы потенциал точки /, т. е. ф15 изменялся во времени так же, как ток а потенциал точки 2, т. е. ф2, как /2, отношение аналогичных слагаемых в уравнениях (15.113) и (15.115) должно быть одинаково и равно произвольно выбранному масштабному числу т (Ом):

|

|

|

Отношение аналогичных слагаемых в уравнениях (15.114) и (15.116) также равно т:

|

dt 0| Ц(-2 (рз _ i2 R2

-С3—(ф]-ф2) АД/фг^') Фг£э1

Из (15.117) следует, что ВАХ нелинейного резистора исходной схемы W](/|) и АВХ нелинейной проводимости дуальной схемы /Дф,) связаны соотношением wI(fj) = т ie (<р,), причем ординаты АВХ /в(ф])

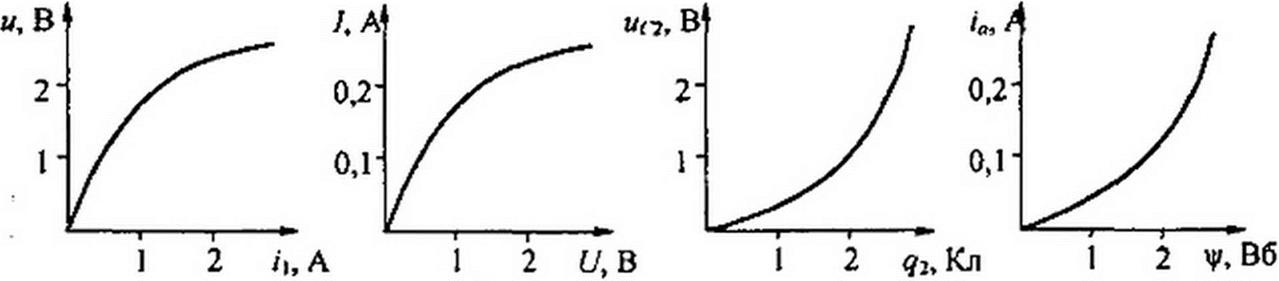

уменьшены в т раз по сравнению с ординатами ВАХ Uj(7|). Так, если ВАХ исходной схемы соответствует рис. 15.59, а, то АВХ дуальной схемы соответствует рис. 15.59, б (т взято равным 10).

|

|

Из (15.118) следует, что вольт-кулоновая характеристика иС2(Я2) нелинейного конденсатора исходной схемы связана с ампервеберной характеристикой /о(\р) нелинейной индуктивности зависимостью ис2 (*72) ~т ia (Ч>) (см- Рис- 15.59, в и г).

Вопросы для самопроверки

1. Охарактеризуйте известные вам типы нелинейных резистивных, индуктивных и емкостных элементов. 2. Как понять выражение «нелинейные элементы являются генераторами высших гармоник тока (напряжения)»? 3. Какие преобразования можно осуществить с помощью нелинейных электрических цепей? 4. Какие физические явления могут наблюдаться в нелинейных и не могут в линейных цепях с постоянными параметрами? 5. Как из характеристик для мгновенных значений можно получить ВАХ для первых гармоник и ВАХ для действующих значений величин? 6. Проанализируйте зависимость индуктивного сопротивления для нелинейной индуктивной катушки от амплитуды приложенного напряжения при неизменной частоте со. 7. Качественно начертите семейство ВАХ управляемой индуктивности и управляемого нелинейного конденсатора и сопоставьте их. 8. Чем объяснить, что ВАХ управляемой нелинейной индуктивности (см. рис. 15.15,6) имеют насыщение по напряжению, а ВАХ управляемого нелинейного конденсатора (см. рис. 15.15, в) — по току? 9. Чем можно объяснить, что постоянная составляющая заряда Qo на нелинейном конденсаторе зависит от амплитуды Qm первой гармоники заряда? 10. Начертите схемы замещения электронной лампы и биполярного и полевого транзисторов для малых переменных составляющих. 11. Охарактеризуйте основные положения известных вам методов расчета периодических процессов нелинейных цепей. 12. Сформулируйте условия нахождения моментов времени открытия и закрытия диодов. 13. Покажите, что для перемагничивания сердечника нелинейной индуктивности от до +VW под действием напряжения и(О необходимо выполнить условие 2 = £’«(/)<//,

а для перезарядки нелинейного конденсатора от -q„, до под действием протекающего через него тока /(/) необходимо выполнить условие амплитуда потокосцепления; q„ —заряд; —время перемагничивания (перезарядки).

а для перезарядки нелинейного конденсатора от -q„, до под действием протекающего через него тока /(/) необходимо выполнить условие амплитуда потокосцепления; q„ —заряд; —время перемагничивания (перезарядки).

14. Что понимают под автоколебаниями? Как выявить условия, когда они возникают?

15. В чем причина возникновения субгармонических колебаний? 16. В чем причина возникновения автомодуляции? 17. В чем отличие субгармонических колебаний от автомо- дуляционных? 18. В чем принципиальное отличие феррорезонанса напряжений и токов от соответствующих резонансов в линейных цепях? 19. При каких условиях в электрических цепях могут возникать триггерные явления? 20. Возможны ли триггерные явления в схеме (см. рис. 15.43, а), если источником питания схемы будет не источник ЭДС, а источник тока? 21, Можно ли ожидать возникновения триггерных явлений в схеме

(см. рис. 15.45, а), если на входе ее будет источник ЭДС? 22. Что понимают под частотными характеристиками нелинейных цепей? 23. Чем принципиально отличаются частотные характеристики нелинейных цепей от частотных характеристик аналогичных линейных? 24. В чем сходство и в чем различие в построении векторных диаграмм по первым гармоникам для линейных и нелинейных цепей? 25. Дайте определение понятий «индуктивность рассеяния», «намагничивающий ток», «ток потерь». 26. Постройте векторную диаграмму трансформатора со стальным сердечником при активно-емкостной нагрузке. 27. Составьте алгоритм расчета нелинейной цепи с учетом первой и одной из высших гармоник. 28. К нелинейному резистору с симметричной характеристикой приложено периодическое напряжение без постоянной составляющей. Можно ли утверждать, что протекающий через него ток не может содержать постоянную составляющую? 29. Электрическая цепь без потерь состоит из последовательно соединенных линейной индуктивности L и нелинейного конденсатора, кулон-вольтная характеристика которого описана выражением ис -ashbq. Вывести формулу для угловой частоты свободных колебаний о0 в цепи,

|

что при t = 0 ток i - 0, а заряд q равен ^(0). {Ответ-. 4 к(о>

, где К — эллиптический интеграл первого рода.) 30. Решите

задачи 10.9; 10.10; 10.20; 10.23; 10.37; 10.38; 10.39; 10.41; 10.48; 10.58; 10.61.

Глава шестнадцатая

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

•В НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

§ 16.1 Общая характеристика методов анализа и расчета переходных процессов. Методы анализа и расчета переходных процессов в нелинейных цепях могут быть классифицированы:

а) по виду основных операций, которые необходимо выполнять для интегрирования нелинейных дифференциальных уравнений, — на графические (графоаналитические) и аналитические;

б) по характеру величины, для которой производится расчет (по мгновенным значениям токов и напряжений), по мгновенным значениям огибающих токов и напряжений (их первых гармоник) либо по мгновенным значениям медленно меняющихся средних за период внешнего воздействия значений.

Под графическими {графоаналитическими} понимают такие методы, в которых основными операциями при определении зависимости от времени искомых токов и напряжений являются графические построения, нередко сопровождаемые и некоторыми вспомогательными числовыми подсчетами.

В графических методах характеристики нелинейных элементов обычно не требуется выражать аналитически (см. § 16.2 и 16.3).

Аналитическими называют такие методы, в которых основной операцией при определении зависимости искомых токов и напряжений от времени является точное (приближенное) интегрирование дифференциальных уравнений цепи, с использованием аналитических выражений характеристик нелинейных элементов.

Рассмотрены следующие аналитические методы:

1) метод интегрируемой нелинейной аппроксимации (см. § 16.3);

2) метод кусочно-линейной аппроксимации (см. § 16.4);

3) метод медленно меняющихся амплитуд (см. § 16.6);

4) метод малого параметра (см. § 16.7);

5) метод интегральных уравнений (см. § 16.8).

Графические методы (§ 16.2 и 16.3) имеют следующие преимущества перед аналитическими:

а) нет необходимости выражать характеристики нелинейных элементов аналитически, что позволяет избавиться от погрешностей, связанных с аналитическим представлением характеристик;

б) простота учета гистерезиса и других сложных нелинейных зависимостей.

В свою очередь, аналитические методы также имеют перед графическими преимущества. Из них основным является то, что они дают возможность получить решение в общем виде, а не для какого-то одного конкретного сочетания параметров. Получить решение в общем виде

желательно потому, что анализ его позволяет выяснить все особенности процесса при изменении всех параметров.

Как упоминалось, все методы расчета могут быть подразделены на две подгруппы:

1 ) расчет по мгновенным значениям токов и напряжений;

2 ) расчет по мгновенным значениям огибающих токов и напряжений.

Расчет по огибающим важен тем, что он дает возможность, не вдаваясь в мелкие детали процесса внутри каждого периода действующей в схеме периодической ЭДС (внутри каждого периода автоколебаний в автоколебательной системе), судить о макроструктуре процесса. Он возможен не только для нелинейных цепей, он представляет существенный интерес и для линейных цепей.

Точность расчета по огибающим уступает точности расчета по мгновенным значениям. Однако возможность судить о макроструктуре процесса часто является решающим фактором.

Там, где это необходимо, целесообразно дополнять расчет по огибающим расчетам по мгновенным значениям. Метод расчета по огибающим представлен методом медленно меняющихся амплитуд (см. § 16.7 и 16.13). Остальные методы относятся к подгруппе расчета по мгновенным значениям.

Теория переходных процессов в электрических цепях с управляемыми нелинейными индуктивными, емкостными и резистивными элементами, а также в электромеханических системах и цепях с управляемыми источниками с учетом их нелинейных и частотных свойств рассмотрена в § 16.9-16.13.

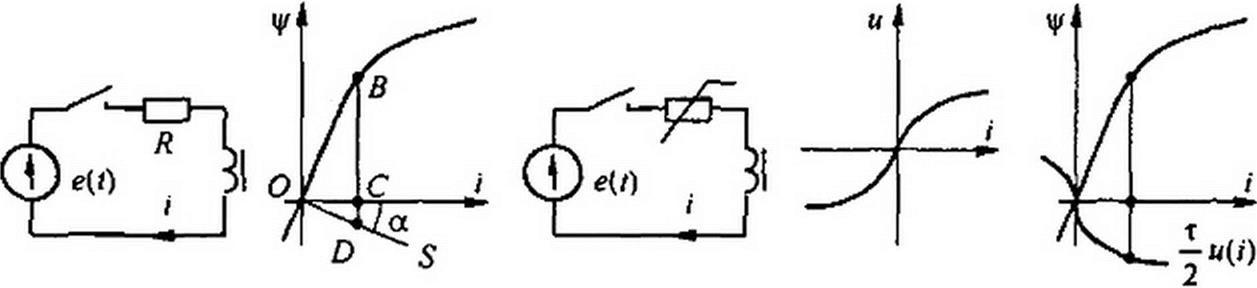

3 16.2. Графический метод, основанный на разделении переменных. Метод применим к нелинейным электрическим цепям, описываемым дифференциальными уравнениями первого порядка, допускающим разделение переменных. Последняя оговорка свидетельствует о том, что метод применим к цепям постоянного и, как правило, неприменим к цепям переменного тока. Основные этапы и последовательность расчета проиллюстрируем на примере.

Нелинейный конденсатор через резистор подключается к источнику ЭДС Е (рис. 16.1, о). Кулон-вольтная характеристика (КВХ) конденсатора задана графически (рис. 16.1,6). Полагая, что в схеме нулевые начальные условия, построить кривые изменения заряда q, напряжения на конденсаторе ис и тока i в функции времени. Составим дифференциальное уравнение:

+ * ^-=Е.

+ * ^-=Е.

al

Разделим переменные;

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

|

| ||||

| ||||

|

|

|

Для построения кривой F(q) используем КВХ (рис. 16.1, в).

Левую часть уравнения (16.1, а) проинтегрируем по / от 0 до текущего значения t, а правую — по q от q = 0 до текущею значения q. В результате получим

ч

t~R ^F(q)dq.

t~R ^F(q)dq.

о

Графически подынтегральное выражение F(q)dq представляет собой заштрихованную площадку (рис. 16.1, в).

Кривая / на рис. 16.1, г качественно представляет собой зависимость q от t. С помощью кривой q = /(/) и КВХ нелинейного конденсатора строят зависимость ис{() (кривая 2). Ток в цепи для произвольного момента времени определяется по формуле i -((/ - uc)f R (кривая 3).

4 16.3. Метод, основанный на подсчете определенного интеграла по формуле трапеций. Если интервал интегрирования b-а в опреде- ь

ленном интеграле Jy(x) dx разбить на п равных частей и обозначить а

значения функции у(х) через Уо,У},у2,--- ПРИ хо ~ + х2 = а + 2 h... соответственно, где h = (b-a)/n, то

/> t) а

Jy(x) dx = —- (y0 + 2 у, + 2 у2 +... 2 у„_, + уп).

Jy(x) dx = —- (y0 + 2 у, + 2 у2 +... 2 у„_, + уп).

Г 2 п

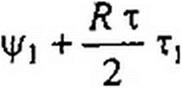

Рассмотрим идею метода (предложена в 1916 г. русским инженером В, Волынкиным) на примере цепи, приведенной на рис. 16.2, а. Цепь содержит источник ЭД С е(г), нелинейную индуктивность, резистор R. Зависимость потокосцепления ц/(/) нелинейной индуктивности задана графически — кривая на рис. 16.2, 6, начальные условия полагаем нулевыми, т. е. /(0) = 0, ц/(0) = 0. Составим уравнение

|

|

с/\|/ / dt + Ri = е(/).

с/\|/ / dt + Ri = е(/).

Разделим текущее время t на равные промежутки т (/ = п т), тогда вместо (Ь-а)(2п в(16.5)будем иметь (л т-0)/2 п = т/2. Последовательно проинтегрируем уравнение (16.6) сначала от t = 0 до t = т, затем от г = 0 до / = 2т ит.д., каждый раз используя формулу трапеций. Для первого интервала

t < с т

+ R р dt » je(/) dt; fydt = — i\,

оо о

Следовательно,

|

|

Для ^ = 2т

|

|

Поэтому для t - 2 т

2т

р(/) dt-Rx /|.

о

|

При t = nx

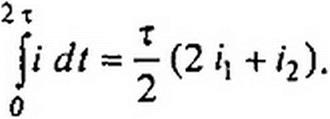

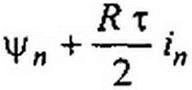

(16.7)

Формула (16.7) позволяет последовательно определить

В ее левую часть входят неизвестный ток in и соответствующее ему W-1

потокосцепление \рл, а значение в правой части известно по к «1

результатам расчета за предыдущие интервалы времени.

Последовательность расчета следующая: Л т

1) по заданной е(/) подсчитываем значения функции je(/) dt для различных п; 0

2) на рис. 16.2, б проводим прямую OS под углом а к оси абсцисс, R т т,

тангенс которого равен-------------- где mt и т — масштабы по осям /

. 2 т,.,

и 4; v

3) значения тока и потокосцепления j к конц}/ первого интервала времени определим исходя из (16.7) по величине je(t)df. Эта вели- о

чина в масштабе потокосцепления должна быть равна отрезку BD на рис. 16.2, б. Отрезок ВС будет равен а отрезок CD — значению

/р Ток /| равен отрезку ОС\

4) ток /2 к концу второго интервала времени и значение ц/2 находим аналогично: по (16.7) подсчитываем правую часть (она теперь равна

е(/) di - R т /0 и перемещаем отрезок, равный правой части, параллель- о

но оси ординат так, чтобы один его конец оказался на кривой \|/(/)> а другой — на прямой OS. Далее определяем значения /3 и у3 к концу

третьего интервала, когда правая часть (16.7) равна |е(г) dt -Rx (i{ + i2) и т. д. 0

Применим рассматриваемый метод к расчету переходного процесса в цепи, приведенной на рис. 16.2, в, при нулевых начальных условиях /(0) = ц/(0) = 0. К источнику ЭДС е(г) подключается цепь, состоящая из нелинейной индуктивности с известной ц/(/), и нелинейный резистор, ВАХ z/(z) которого изображена на рис. 16.2, г. Уравнение цепи

—— + u(i) = е(/) проинтегрируем по t от 0 до / = п т. Учтем, что at

п т

Jw(O dt = у (2 «(/)) + 2 u(i2) +... + 2 у(/„_]) + w(z„)) о 2

и получим формулу, аналогичную (16.7):

л-1

V«+“«0„)= \e(l)dt-x 2>(z*). (16.8)

2 о *=i

Последовательность расчета по формуле (16.8) такая же, как и по

(16.7), с тем отличием, что вместо прямой — R i {OS на рис. 16.2, б) на 2

х рис. 16.2, д надо нанести кривую — u(i).

Применение метода к цепи второго порядка с тремя разнохарактерными нелинейными элементами рассмотрено в [24].

§ 16.4. Расчет методом интегрируемой нелинейной аппроксимации. Данный метод основан на аппроксимации характеристики нелинейного элемента такой нелинейной функцией, которая, во-первых, достаточно точно отображает его характеристику в предполагаемом интервале перемещения изображающей точки по ней и, во-вторых (и это главное), дает возможность точно проинтегрировать уравнение в известных функциях.

Ценность метода заключается в том, что в результате интегрирования получают зависимость исследуемой величины от времени и всех параметров схемы.

Метод применим к дифференциальным уравнениям первого порядка» а также к уравнениям, сводящимся к уравнениям первого порядка путем замены переменных.

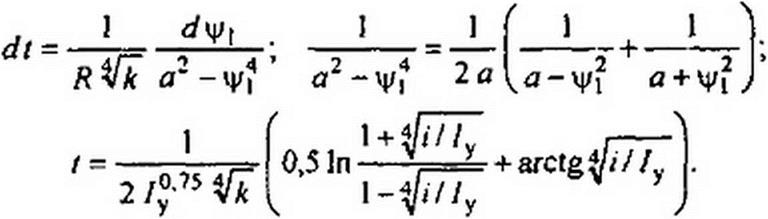

Пример 161. Определить закон нарастания во времени тока при замыкании ключа в схеме (рис. 16.2, а). Зависимость тока от потокосцепления V выражена формулой / = к ц/4. В схеме нулевые начальные условия.

б/ Ф dw гч

Р е щ е н и е. Из уравнения цепи —— + Ri = U следует, что dt = ———. Вынесем из dt U - Ri

знаменателя множитель R и заменим i на к ц>4 :

1 dt = — ——■—- у

R /у - к ц/4

|

| ||||

| ||||

|

§ 16.5 Расчет методом кусочно-линейной аппроксимации. При расчете этим методом осуществляется замена характеристики нелинейного элемента отрезками прямых линий, что позволяет перейти от нелинейного дифференциального уравнения к нескольким линейным уравнениям, отличающимся друг от друга лишь значениями коэффициентов.

Каждое из линейных уравнений справедливо для того интервала времени, в течение которого рабочая точка перемещается по соответствующему линеаризованному участку. Метод применим к цепям, содержащим источники постоянной и (или) синусоидальной ЭДС, а также к цепям первого и более высоких порядков.

Для сложных нелинейных цепей с источником (источниками) синусоидальной ЭДС основная трудность расчета данным методом заключается в определении постоянных интегрирования, исходя из законов коммутации и времени работы на каждом линейном участке. В сложных цепях неизвестные находят обычно из трансцендентных уравнений, часто применяют ЭВМ. Впервые идея этого метода была высказана российским физиком Н.Д. Папалекси в 1912 г.

Рассмотрим основные этапы расчета на простейшем примере.

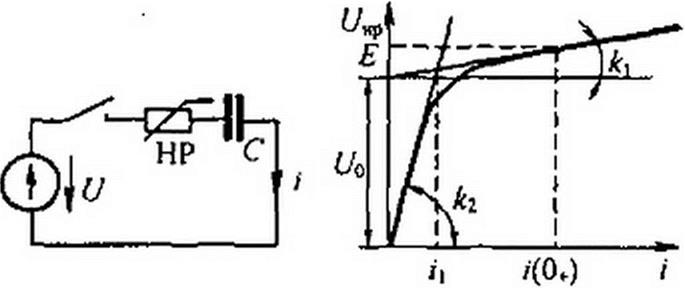

Пример 162. Конденсатор емкостью С заряжается через HP от источника постоянного напряжения U (рис. 16.3. а}. Определить закон изменения тока в цепи при зарядке.

Решение. ВАХ HP заменим двумя отрезками прямых линий (рис. 16.3, б). Пусть на участке от i = 0 ло i-i} uHJJ = А2 /, где — напряжение на нелинейном резисторе; — коэффициент. На участке i > Ыцр ~ Uo + *■

Размерность коэффициентов к} и к2 соответствует размерности сопротивления. В уравнение цепи и(- + аНР = U вместо и(- подставим заменим дК1> для первого

участка на + к{ i, а для второго — на к2 I.

|

| ||||

| ||||

При зарядке конденсатора ток постепенно уменьшается от максимального значения до нуля. Поэтому изображающая точка перемешается сначала по первому участку, а затем по второму.

Для первого участка — р dt + (Jo + A, i = Е;

для второго — J i at + к2 1 - t.

Для первого участка i = /пр + iC9 - 0+ е"//А* 6 .

Постоянную интегрирования найдем из начального условия: / = 0, «с=0. Поэтому Uq + к} /(OJ = Е и /(0+)= Л] =(£-t/0)/Aj. Следовательно, при работе на первом участке

(16.10)

Пусть при / -ток > = /t. Подставим в (16.10) i\ вместо / и вместо / и решим полученное уравнение относительно z(:

При работе на втором участке / = Л2 е *2 ( , причем а2 ~

§ 16.6 Расчет переходных процессов в нелинейных цепях методом переменных состояния на ЭВМ» Рассмотрим методику расчета, используя понятия дифференциальной индуктивности индуктивной катушки

| |||||

| |||||

| |||||

го конденсатора.

Если вебер-амперная характеристика нелинейной индуктивности

Если кулон-вольтная характеристика конденсатора ис -a^ibq, то СдНф(ис) =

Если кулон-вольтная характеристика конденсатора ис -a^ibq, то СдНф(ис) =

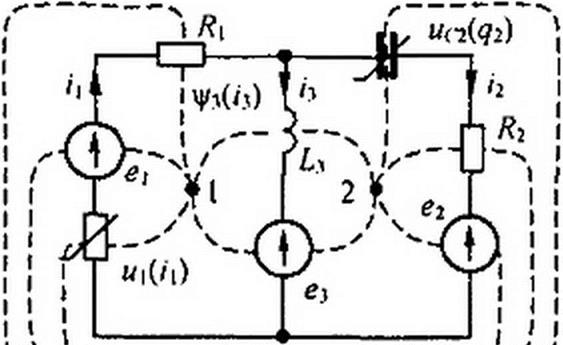

Пример 163. Составить систему уравнений по методу переменных состояния для схемы (рис. 16.4) при нулевых начальных условиях и указанных на рисунке положительных направлениях отсчетов токов и напряжений.

|

Решение. Из уравнения it = /2 + /3 следует uc dq duc uc _ . .duc ..

'i =-f+ w d +Сд"ф("с)-^Г- Из Уравнения

R aur at R at

| |||

| |||

---- + uc = £ имеем dl

Искомая система уравнений:

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

|  | ||||||||

Значения £ДИф(0 и Са1!ф(ыг) на (£ +1)-шагс интегрирования подсчитывают по значениям i и ис на А-м шаге.

§ 16.7 Метод медленно меняющихся амплитуд. В электро- и радиотехнике для расчета переходных процессов широко применяют метод медленно меняющихся амплитуд. Этот метод был предложен в 1921 г. голландским ученым Ван-дер-Полем.

Рассмотрим основы этого метода на примере нелинейной цели второго порядка, находящейся под воздействием периодической возмущающей силы.

Пусть уравнение этой цепи записано следующим образом:

| |||||

| |||||

| |||||

Под действием периодической силы с частотой © в цепи устанавливается вынужденное колебание, первая гармоника которого имеет частоту со. Полагаем, что высшие гармоники выражены слабо.

Искомая функция х(/) может быть представлена как

х = a sin © t + b cos © г,

х = a sin © t + b cos © г,

где а и b — медленно меняющиеся во времени амплитуды искомого колебания.

Медленность изменения а и b во времени определяется тем, что их производные по времени являются величинами первого порядка малости по сравнению с произведениями © а и Ь©:

|  | ||||||

| |||||||

| |||||||

Если это учесть, то, вместо того чтобы взять

dx ... da db

dx ... da db

— = am cos © t - b о sm w t + sm © t — + cos © t —,

dl di dt

можно в первом приближении принять

можно в первом приближении принять

— « а (й cos t - b со sin co t. dt

Аналогично, вместо того чтобы вторую производную брать в виде

J

d x ? da . db

—-«-co a sin co /-co b cosco / + co cosco/---------------------------------------------------- co sin co / — +

Л2 dt dt

d2a , d2b da . db

н---- г sin и t + —z- cosco / + +o) cosco t------ co sin co t —,

dt2 dt2 dt dt

|

пренебрежем в ней слагаемыми второго порядка малости (учтем, что