При построении векторной диаграммы исходили из того, что напряжение Ucb известно. По напряжению Ucb определили токи и /4. и затем нашли напряжение Uab на входных зажимах индуктивности.

Обычно известно напряжение Uab, а напряжение Ucb неизвестно. Поэтому при построении векторной диаграммы при заданном Uoh сначала следует разобраться, может ли напряжение Ucb в исследуемом режиме работы схемы значительно отличаться от напряжения иаЬ.

Если падения напряжения в сопротивлениях R и Хх малы по сравнению с Uab, например 3-8 % Uab, то можно в первом приближении считать, что Ucb^Uab. Если же падения напряжения в сопротивлениях R и Хх соизмеримы с напряжением Ucb, то для расчета напряжения Ucb необходимо построить векторные диаграммы для нескольких значений Ucb, например равных 1; 0,9; 0,8; 0,7 от Uab, для каждого из этих значений Ucb находят (Jab, по полученным результатам строят вспомогательную кривую Ucb = fWab^ по которой определяют Ucb при заданном Uah, и затем строят искомую векторную диаграмму.

§ 15.66 Определение намагничивающего тока. Ток / и его составляющие 7g и /с находят опытным или аналитическим путем, а также с помощью графических построений.

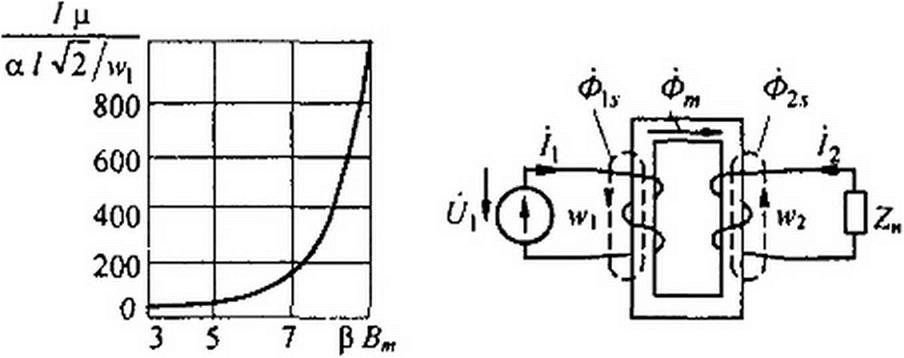

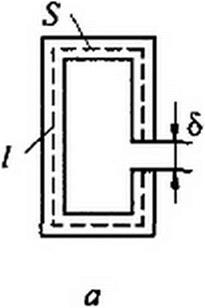

Рассмотрим их аналитическое определение. Если через / (м) обозначить длину средней магнитной линии на пути в стали (рис. 15.51, а), 5 (м) — длину «воздушного» зазора в магнитной цепи, В (Тл) — мгновенное значение магнитной индукции, Н (А/м) — мгновенное значение напряженности поля в сердечнике, то на основании закона полного тока мгновенное значение намагничивающего тока

/// + 0,8б-106

/// + 0,8б-106

На векторной диаграмме откладывают действующее значение намагничивающего тока L. г*

| |||

| |||

| ||||

| ||||

Для определения действующего значения намагничивающего тока нужно в выражении (15.92) подставить Вт sin©/ вместо В (5„, = Ф„,/5), Н заменить на ash(P5m since/), разложить гиперболический синус от периодического аргумента в ряд по функциям Бесселя (см. формулу (15.9)). Воспользовавшись формулой (7.12), с помощью которой определяют действующее значение тока через амплитуды отдельных гармоник, получим

/ц ~ ; J ~ J J\ U Р $т) + --------- + (J А ОР ^т))2 + (“У (/ Р 5т))2 + ....

И] 2a/р J

(15.93)

На рис. 15.51,5 изображена кривая, выражающая зависимость /р W)/(/Fa/) = /(Р Вт) и построенная по (15-93) при 5 = 0. С помощью этой зависимости по $ Вт находят /м 1V] /(*2 a /), а затем определяют /й (w,, а и / известны). Когда зазор 5*0 под корнем в (15.93) надо учесть соответствующее слагаемое.

§ 15.67 Определение тока потерь. Ток /с, обусловленный потерями в стальном сердечнике, находят как частное от деления потерь в сердечнике вследствие вихревых токов и гистерезиса на ЭДС, наведенную рабочим потоком Фт в обмотке и равную напряжению Ucb:

lC-PclUcb,

UCb = «> w, Ф„, / ^2 = 4,44 f W] ФЛ„

где Pc -m pc — полные потери в стали от вихревых токов и гистерезиса, Вт; т — масса сердечника, кг; рс — потери в 1 кг сердечника, Вт/кг.

Потери в 1 кг электротехнической стали при индукциях (.0 и 1,5 Тл и частоте 50 Гц нормированы ГОСТом. Обозначим: Pi.o — потери в 1 кг стали при В„ = 1 Тл и / = 50 Гц;

—потери в 1 кг стали при В- 1,5 7л и / = 50Гк. Значения Л.о и Pi.s приведены в табл. 15.2.

Таблица 15.2

| Марка стали | Р,.о, Вт/кг, при толщине листа, мм | Pi.5, Вт/кг, при толщине листа, мм | ||

| 0,5 | 0.35 | 0.5 | 0,35 | |

| 1511 | 1,6 | 1.35 | 3.6 | 3,2 |

| 1512 | 1.4 | 1.2 | 3,2 | 2,8 |

| 1513 | 1.25 | 1.05 | 2,9 | 2.5 |

Потери при других индукциях и частотах, мало отличающихся от 50 Гц, определяют с помощью следующей эмпирической формулы:

Ре = Рю В" (//50)'< л = 5,691g

Pl.0

§ 15.68 Основные соотношения для трансформатора со стальным сердечником. В § 3.39 рассматривались соотношения, характеризующие работу трансформатора, для которого зависимость между напряженностью поля и потоком в сердечнике была линейной, а потери в сердечнике отсутствовали.

Для улучшения магнитной связи между первичной (и^) и вторичной (w2) обмотками трансформатора его сердечник выполняют из ферромагнитного материала (рис. 15.51,

В данном параграфе рассмотрены соотношения, характеризующие работу трансформатора с учетом того, что зависимость между напряженностью поля и потоком в ферромагнитном (стальном) сердечнике нелинейна и что в сердечнике есть потери, обусловленные гистерезисом и вихревыми токами.

Для уменьшения тока холостого хода сердечник трансформатора стремятся изготовить таким образом, чтобы он имел возможно меньший воздушный зазор, расположенный перпендикулярно магнитному потоку, либо совсем не имел его.

В силу нелинейной зависимости между потоком и напряженностью поля в сердечнике по обмоткам трансформатора протекают несинусоидальные токи"*.

Анализ работы трансформатора будем проводить, заменив несинусоидальные токи и потоки их эквивалентными в смысле действующего значения величинами: Д — комплекс действующего значения тока первичной обмотки; /2 — комплекс действующего значения тока вторичной обмотки; Ф1Л. — комплексная амплитуда основного магнитного потока, проходящего по сердечнику трансформатора, пронизывающего обмотки и’, и и наводящего в них ЭДС.

Вследствие наличия рассеяния небольшой по сравнению с поток — поток рассеяния первичной обмотки Фь. — замыкается по воздуху, образуя потокосцепление только с обмоткой Другой, также небольшой по сравнению с Фт поток — поток рассеяния вторичной обмотки Ф2л. — замыкается по воздуху, сцепляясь только с обмоткой vv2.

Полагают, что потокосцепление потока Фь. с обмоткой и>| пропорционально току /(:

Фь = w, Ф1Л. = /1. (15.96)

’’На рис. 15.51. в и 15.52 для большей наглядности обмотки и», и w2 показаны находящимися на разных стержнях. Практически нх располагают обычно на одном и том же стержне.

’’’Несинусоидальность проявляется главным образом в режимах работы, близких к холостому ходу.