Явление резкого изменения тока в цепи при незначительном изменении напряжения на входе будем называть триггерным эффектом в последовательной феррорезонансной цепи.

Если схему рис. 15.43, а подключить к источнику напряжения U, напряжение которого находится в интервале между Ux и U2, то в схеме установится один из двух возможных режимов. Первый режим соответствует положению рабочей точки на участке между точками / и 2, второй — на участке между точками 3 и 4.

На каком из двух участков окажется рабочая точка, зависит от характера переходного процесса в цепи при подключении ее к источнику ЭДС.

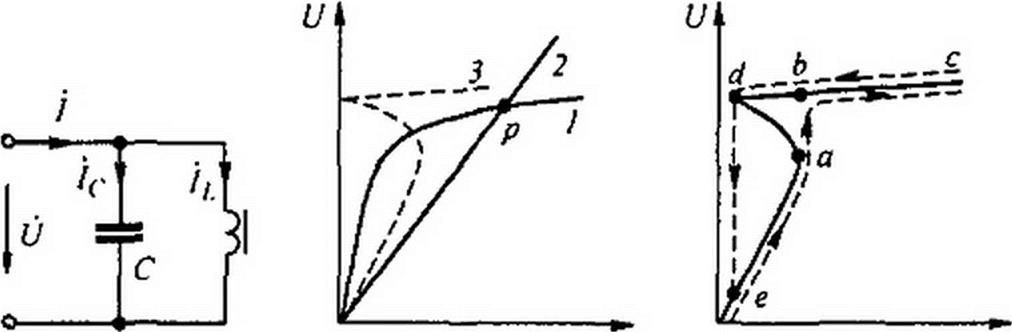

Феррорезонансом напряжений называют режим работы цепи (см. рис. 15.43, а), при котором первая гармоника тока в цепи совпадает по фазе с напряжением 0 источника ЭДС. На рис. 15.43, б построены ВАХ для действующих значений: феррорезонанс напряжений приблизительно соответствует точке р (находится немного левее ее).

Феррорезонанса напряжений можно достичь изменением величины напряжения или частоты источника питания схемы, а также изменением емкости и параметров нелинейной индуктивности.

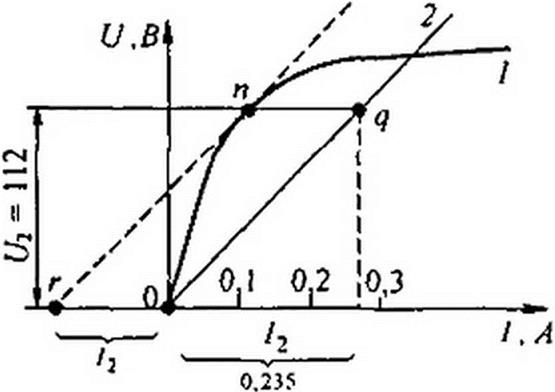

Пример 157. Кривая I на рис. 15.44, б представляет собой ВАХ нелинейной индуктивности. Полагая 7? —> О, определить емкость конденсатора, который следует включить последовательно с нелинейной индуктивностью (см. рис. 15.43, а), чтобы триггерный эффект происходил при 60 В. Во сколько раз после скачка /4 будет больше тока до скачка /2, если со - 314 с"1?

Р ешен и с. Из точки U = 60В, / = 0 проводим касательную к ВАХ индуктивности. Касание произойдет в точке а. ВАХ конденсатора (прямая) должна быть проведена из начала координат параллельно касательной. Тангенс угла наклона ее к оси абсцисс численно равен 1/(соС).

Из рис. 15.44, б находим 1/(соС) = 600 0м: С = 106/(3]4-600) = 5,32мкФ.

Ток при скачке изменяется с /2 - 0,06 А до /4 =* 0,315 А; /4 //2 = 5.

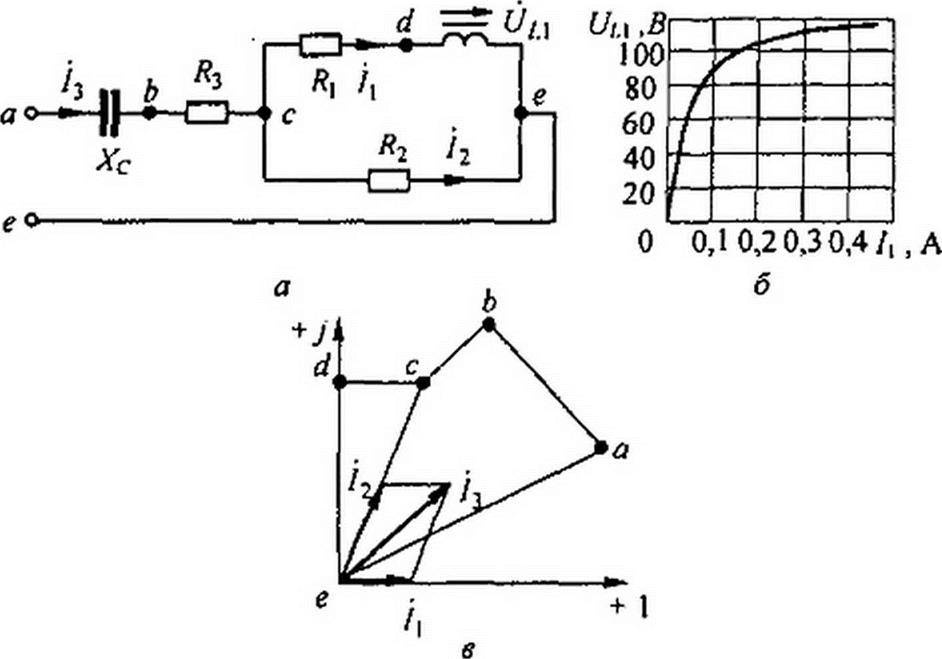

§ 15.60 ВАХ параллельного соединения конденсатора и нелинейной индуктивности. Феррорезонанс токов. В схеме на рис. 15.45, а параллельно соединены нелинейная индуктивная катушка L и конденсатор емкостью С. ВАХ катушки со стальным сердечником изображена кривой 1 на рис. 15.45, б, а конденсатора — прямой 2.

I 1

а б в

Рис. 15.45

По первому закону Кирхгофа / = + /, .Так как токи и I, нахо

дятся в противофазе, то точке р пересечения кривой 1 и прямой 2 соответствует режим феррорезонанса токов — ток / = 0. Результирующая ВАХ всей схемы изображена в виде штриховой линии 3 рис. 15.45, б (абсциссы кривой 3 равны модулю разности абсцисс кривой / и прямой 2). Кривая 3 рис. 15.45, б повторена на рис. 15.45, в с тем отличием, что на рис. 15.45, в учтено, что в режиме феррорезонанса токов (точка d на рисунке) ток / в неразветвленной части схемы до нуля не снижается за счет наличия высших гармоник и активной составляющей первой гармоники в токе /,.

§ 15.61 Триггерный эффект в параллельной феррорезонансной цепи. Если схему (см. рис. 15.45, а) питать от источника напряжения, плавно увеличивая напряжение этого источника при неизменной частоте, то изображающая точка пройдет без скачков по всем участкам ВАХ схемы. Если же схему питать от источника тока, то при плавном увеличении тока этого источника и неизменной угловой частоте со изображающая точка будет сначала перемещаться по участку 0—е—а, затем произойдет скачок из а в Ъ, после этого движение будет происходить по участку b—с. При последующем плавном уменьшении тока движение будет происходить от с через b к d, затем произойдет скачок из d в е и далее от е к 0. Обратим внимание на то, что режим феррорезонанса токов в схеме на рис. 15.45, а и режим феррорезонанса напряжений в схеме на рис. 15.43, а могут быть достигнуты изменением входного напряжения U при фиксированных угловой частоте со, емкости С и неизменной ВАХ нелинейной индуктивности.

Пример 158. ВАХ каггушки со стальным сердечником в схеме на рис. 15.45, а изображена в виде кривой / на рис. 15.46. Пренебрегая резистивным сопротивлением и высшими гармониками, определить емкость конденсатора С, который нужно включить в схеме

|

на рис. 15.45, а, чтобы триггерный эффект имел место притоке /2=0,15А; со = 314с .

Решение. На рис. 15.46 откладываем значение тока /2 влево от точки 0; получаем точку г. Из нее проводим штриховой касательную к кривой / в точке п. Через точку п проводим горизонталь. Ордината ее равна напряжению 1/2 = 112В, при котором произойдет триггерный скачок. Из точки 0 проводим прямую 2. параллельную касательной гп. Прямая 2 представляет собой ВАХ конденсатора. Абсцисса точки q (0,265 А) равна току через конденсатор при напряжении {Jo. Следовательно, 1 / (о О = 112 / 0,265 = 422 Ом; С = 7,54 мкФ.

§ 15.62 Частотные характеристики нелинейных цепей. Под амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) понимают зависимость амплитуды какой-либо величины, определяющей работы нелинейного элемента, от изменения угловой частоты при неизменной амплитуде внешнего воздействия.

Фазочастотная характеристика (ФЧХ) — зависимость фазы этой величины от о при неизменной амплитуде и фазе внешнего воздействия. В отличие от линейных цепей формы АЧХ и ФЧХ нелинейных цепей зависят от амплитуды внешнего воздействия, т. е. можно рассматривать семейства АЧХ и ФЧХ, для которых амплитуда внешнего воздействия является параметром.

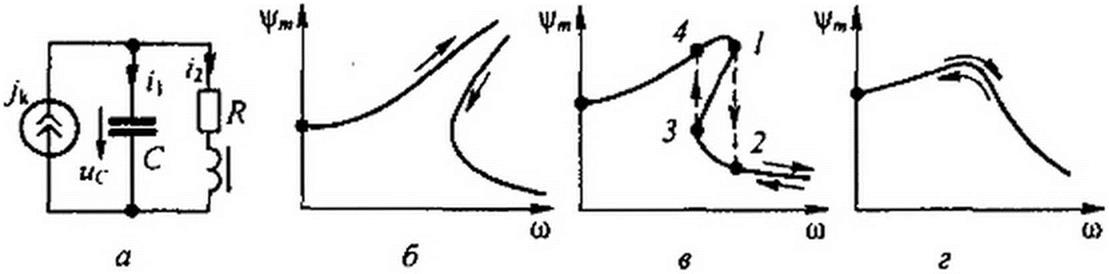

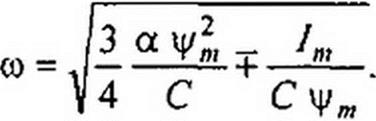

Построим АЧХ цепи (рис. 15.47, а), полагая, что вебер-амперная характеристика нелинейной индуктивности описывается формулой i2 = а чА ток источника тока jk = lm sin со t, Гт ~ const, со = var, /?-0.

г> • , . ■ duc d1 ц/ . з

В уравнении + 12 = jk подставим = С ~ С - и i2 - а у.

Рис. 15.47

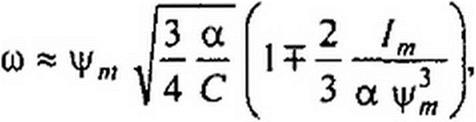

Примем ц/ = sin он ив токе /2 удержим’’ только первую гармонику — 0,75 а sin со г Получим уравнение, в которое входят со и :

0,75 yj, -и? Сут=±1т.

Плюс в правой части соответствует режиму до резонанса, минус — после резонанса. Решим уравнение относительно со:

При построении зависимости ут(о) учтем, что угловая частота со > 0 и действительна, а также что при х« 1 vl ±х ~ I ±0,5 х.

Если со = 0, то \ут = V4 /(3 «)• При 0,75 а » {т

при /„ > 0,75 а ч4

Характер зависимости ц/„,(со) показан на рис. 15.47, б. Если не учитывать резистивное сопротивление R второй ветви, то теоретически могла бы возрастать до бесконечности. С учетом небольшого R этой ветви зависимость Ц/т(со) имеет /V-форму (рис. 15.47, в).

При плавном увеличении со имеет место скачок из точки / в точку 2; при последующем плавном уменьшении со — скачок из точки 3 в точку 4. При значительном R зависимость ц/т(со) приобретает вид кривой на рис. 15.47, г.

§ 15.63 Применение символического метода для расчета нелинейных цепей. Построение векторных и топографических диаграмм. В § 15.56-15.62 были рассмотрены некоторые явления, которые анализировались графически с помощью ВАХ, по действующим значениям или

§ 15.64 = а sin© /)3 = а — sin<o/-a 0,25 sin©/, так как sin30 = 0,75 sinp - 0,25sin3p. 4

по первым гармоникам. Приближенное исследование режимов работы сложных разветвленных нелинейных цепей переменного тока, особенно когда высшие гармоники выражены слабо, часто проводят с помощью векторных или топографических диаграмм.

Диаграммы строят отдельно для каждой из гармоник. Построения выполняют в принципе так же, как и для линейных цепей (см. § ЭЛ 8). Отличие состоит в том, что зависимость первой гармоники напряжения на нелинейном элементе от первой гармоники тока через него является нелинейной и берется из графика или ее подсчитывают, пользуясь аналитическим выражением.

Если не учитывать потери в ферромагнитном сердечнике и потери от высших гармоник тока, то первая гармоника напряжения на нелинейной индуктивности по фазе на 90° опережает первую гармонику тока через нее. Если же учитывать потери в стали сердечника и (или) потери в резистивных сопротивлениях цепи от высших гармоник тока, то этот угол меньше 90° (см., например, рис. 15.50, в). Аналогично, если не учитывать наличие потерь в сегнетодиэлектрике и потерь в цепи от высших гармоник тока, то первая гармоника напряжения на нелинейном конденсаторе на 90° отстает от первой гармоники тока через него.

При учете потерь в сегнетодиэлектрике и потерь от высших гармоник 1/с1 отстает от /с| на угол меньше 90°.

При построении векторных диаграмм для высших и дробных гармоник на частоте v f следует иметь в виду, что при синусоидальном источнике питания частоты f нелинейный индуктивный (емкостной) элемент схемы является источником энергии на частоте v /, поэтому напряжение на частоте v f на нелинейном индуктивном элементе будет опережать протекающий через него ток /v/- частоты v f на угол больше 90° (а на емкостном напряжении UCvf будет отставать от Л/ на угол больше 90°).

Обобщенно можно сказать, что комплексное сопротивление нелинейного элемента НЭ на частоте v f (v ф 1) при частоте источника питания f равно взятому со знаком минус входному сопротивлению линейного двухполюсника на частоте v f, к зажимам которого присоединен НЭ.

В случае линейного активного четырехполюсника (см. рис. 4.16, п) с внутренними источниками частоты/ заменив источник ЭДС частоты/в ветви I на нелинейный элемент НЭ] и линейную нагрузку ZH в ветви 2 на НЭ2 на любой гармонике v f (v * 1) в схеме установится режим, при котором ZBXH31(V )s~^ci(v/) И ZBxH32(v) = “Zc2(v/), где Zcl(v /) и Zc2(v /) — характеристические сопротивления линейного четырехполюсника по отношению к ветвям / и 2 на частоте v f определяемые по (4-47).

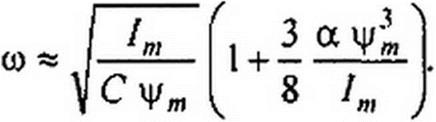

Пример 159. Для цепи (рис. 15.48, а) построить топографическую диаграмму по первой гармонике при !} - 0,2 А. ВАХ по первой гармонике для нелинейной индуктивности изображена на рис. 15.48, б. Емкостное сопротивление по первой гармонике Хс - 229 Ом; Д, = 250 Ом; Д2 = 407 Ом; Д3 = 122 Ом.

Решение. Обозначим токи в ветвях и узловые точки схемы в соответствии с рис. 1.5.47, а. На рис. 15.48, в направим ток /1=0.2А по оси +1. Потенциал точки е примем равным нулю. Находим <j>^=<Pe+^z,i Напряжение на нелинейной индуктивности

Рис. J 5.48

(//j при токе /j =0.2 А по модулю равно НО В (найдено из кривой на рис. 15.48, б) и по фазе на 90° опережает ток фс = + 4 !} R} = 0.2-250 = 50 В и по фазе со

впадает с /].

Под действием напряжения по модулю приблизительно равного 122 В, протекает ток /2* численно равный 122/407 *0,3 А и по фазе совпадающий с 0се. Ток Л=/| + /2.. По модулю ток 4 *0.41 А; фЛ = ф4, + i} R3; i3 R3 =0,41-122 = 508; Фа = Фл + h <~J *(')•

Напряжение на конденсаторе Uak численно равно 0,41-229 = 94 В и по фазе на 90° отстает от тока 4-

Напряжение на входе схемы (см. рис. 15.48, а) в рассматриваемом режиме работы по модулю равно 164 В.

Из рис. 15.48, в можно определить углы между любыми токами и напряжениями цепи рис. 15.48,0. Проделав аналогичные подсчеты и построения при других значениях тока (например, равных 0,5; 1; 2; 3 А и т.д.), можно определить в этих режимах значения всех токов, напряжений и сдвигов фаз, свести данные в таблицу и затем, пользуясь ею, построить кривую зависимости любого тока, напряжения, сдвига фаз в функции от модуля входного напряжения или от модуля какого-либо другого напряжения (тока).

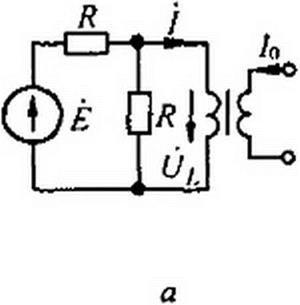

§ 15.64 Применение метода эквивалентного генератора. Расчет нелинейных цепей переменного тока иногда осуществляют, используя метод эквивалентного генератора (МЭГ). Рассмотрим применение этого метода к цепи с управляемым нелинейным элементом.

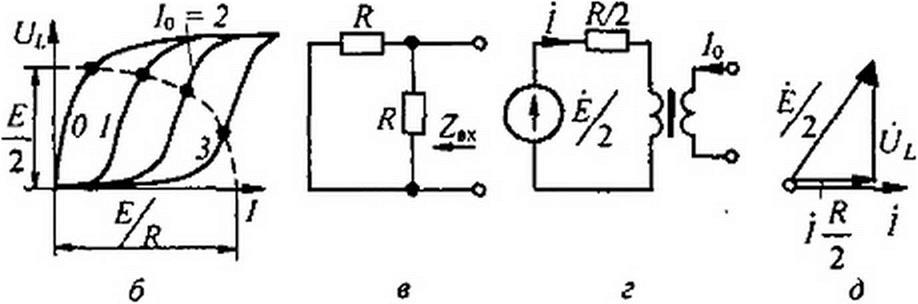

На рис. 15.49, а изображена схемы, состоящая из источника синусоидальной ЭДС Е, двух резисторов R и управляемой индуктивности (УИ), семейство ВАХ которой по первым гармоникам изображено на рис. 15.49, 6. Ток управления /0 является параметром на этом семействе. Ток через УИ обозначен /. В соответствии с МЭГ разомкнем ветвь, по которой течет ток /, и определим напряжение (7аЛх » Е/2 в режиме холостого хода. Определим входное сопротивление Z8X в цепи переменного тока относительно зажимов а и Ь. В соответствии с рис. 15.49, в оно равно /?/2. На рис. 15.49, г показана эквивалентная схема цепи, а на рис. 15.49, д изображена векторная диаграмма для этой цепи. Геометри-

| |||

|

|

ческая сумма вектора 1 R/2 и напряжения на нелинейной индуктивности Uf равна Ё/2. Так как Е/2 является гипотенузой прямоугольного треугольника, катеты которого равны U, и / Я/2, то по теореме Пифагора

| |||

| |||

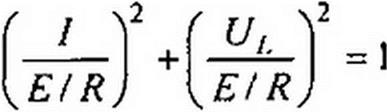

Поделив обе части (15.86) на (Е/2)2, получим уравнение эллипса:

| |||

| |||

Одна полуось эллипса равна (E/R), другая— Е/2. Нанесем эллипс на семейство ВАХ индуктивности (рис. 15.49, б). По точкам пересечения эллипса с ВАХ можно определить ток I и напряжение U { на индуктивности при любом значении управляющего тока /0.

При рассмотрении характеристик управляемой индуктивности (см. § 15.24), феррорезонансных схем (см. § 15.57-15.63) индуктивность полагали идеализированной, а именно не учитывали потери в ее сердечнике, наличие потока рассеяния и падение напряжения в резистивном сопротивлении обмотки. Это делалось с той целью, чтобы основные свойства упомянутых схем и устройств не были завуалированы относительно второстепенными факторами.

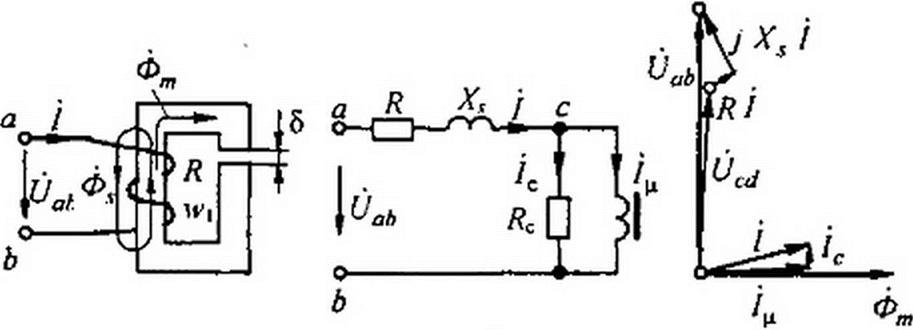

§ 15.65 Векторная диаграмма нелинейной индуктивности с учетом потока рассеяния и резистивного сопротивления обмотки. Нелинейная индуктивность изображена на рис. 15.50, а. Резистивное сопротивление обмотки и/, обозначим R.

Проходящий по обмотке ток создает в сердечнике магнитный поток. Большая часть этого потока (поток Ф„,) замыкается по сердечнику, а меньшая часть (поток ФЛ.) — по воздуху. Поток Фт называют основным, а ФЛ. — потоком рассеяния.

Обычно поток ФЛ. составляет всего несколько процентов от потока Фт. Однако могут быть и такие режимы работы, в которых поток Фч оказывается соизмеримым с потоком Фя?. Такие режимы имеют место, если сердечник работает при большом насыщении или когда в сердечнике имеется относительно большой воздушный зазор 6.

|

|

При построении векторной диаграммы заменим в действительности несинусоидальный ток и несинусоидальный поток эквивалентными синусоидальными величинами.

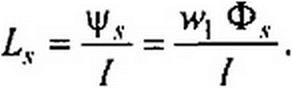

Отношение потокосцепления рассеяния \рЛ = ю} Фд. к току / называют индуктивностью рассеяния:

Отношение потокосцепления рассеяния \рЛ = ю} Фд. к току / называют индуктивностью рассеяния:

(15.88)