Диод открывается, когда напряжение на нем, увеличиваясь, становится равным нулю, и закрывается, когда ток через него, уменьшаясь, становится равным нулю.

Рассмотрим работу мостовой схемы (см. рис. 15.36, а). Источник ЭДС включен в одну диагональ этой схемы, а нагрузка /?н — в другую. Диоды работают попарно.

В первый полупериод, когда ЭДС е(г) действует согласно с положительным направлением напряжения на диодах 1 и 3, эти диоды проводят ток, а диоды 2 и 4 тока не проводят. Во второй полупериод, когда ЭДС е(/) изменит знак и действует согласно с положительным направлением напряжения на диодах 2 и < эти диоды проводят ток, а диоды 7 и 3 не проводят. Направление прохождения тока через нагрузку показано на рис. 15.36, а стрелкой. Ток через нагрузку протекает все время в одном и том же направлении. Форма напряжения на нагрузке иллюстрируется кривой на рис. 15.36, 6. Через обозначено среднее значение напряжения на нагрузке.

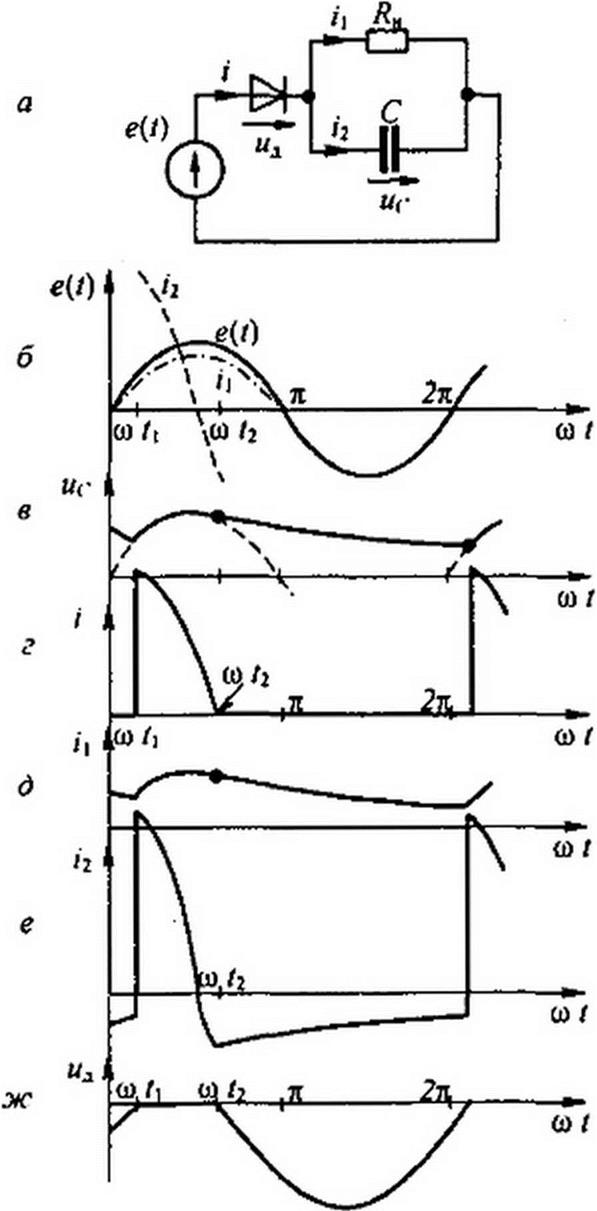

Пример 156. Рассмотреть работу схемы однояолупериодного выпрямления, когда нагрузка /?н шунтирована конденсатором емкостью С (рис. 15.37, а).

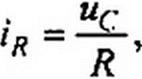

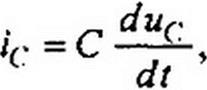

Р е ш е н и е. По законам Кирхгофа, + ис = е(/); ис = У, /?к; , = /, + /2.

В соответствии с ВАХ (рис. 15.37, е) диод закрыт и сопротивление его теоретически равно бесконечности, когда напряжение на нем иа отрицательно. Диод открывается в момент со /ь когда напряжение на нем иЛ=е(1)-ис, увеличиваясь, становится равным нулю. Как только диод откроется, напряжение на конденсаторе становится равным ЭДС ис = Е„ sin со/ и ток через конденсатор станет изменяться по закону

= С —= со С Ет cosco t (штриховая at

линия на рис. 15.37,о), а ток через на- ис •

грузку — по закону /,=-£- = —— sm со /

|

(штриховая линия с точкой на

рис. 15.37, б). Ток через диод г = z,+г2 = £m (coC cosa/ +— sinco/) (рис. 15.37,г) в момент фг2 становится равным нулю и диод закрывается; tg<oz2 = -<аС Ян; <и/2 =arctg(~0C /?к).

В интервале от и/2 до 2 п + (о /) конденсатор разряжается на Лн (рис. 15.37, а) и напряжение на нем изменяется во времени по показательному закону uc = Е„ sin со /2 е ®СЛ* ; (см. гл. 8). При этом ii=uc/R„ (кривые на рис. 15.37, д. е). Зависимость ua(wr) изображена на рис. 15.37, ж. Момент открытия а> диода определим из условия х/Дсв /)) = е(со гг). Из этого условия получаем трансцендентное уравнение относительно о ;

(2я+(од-(о/2)

sincaf2 е ssino/p

В следующий период процесс повторяется. Чем больше значение RM С по сравнению с периодом 2 л/со, тем меньше пульсация напряжения на нагрузке RH.

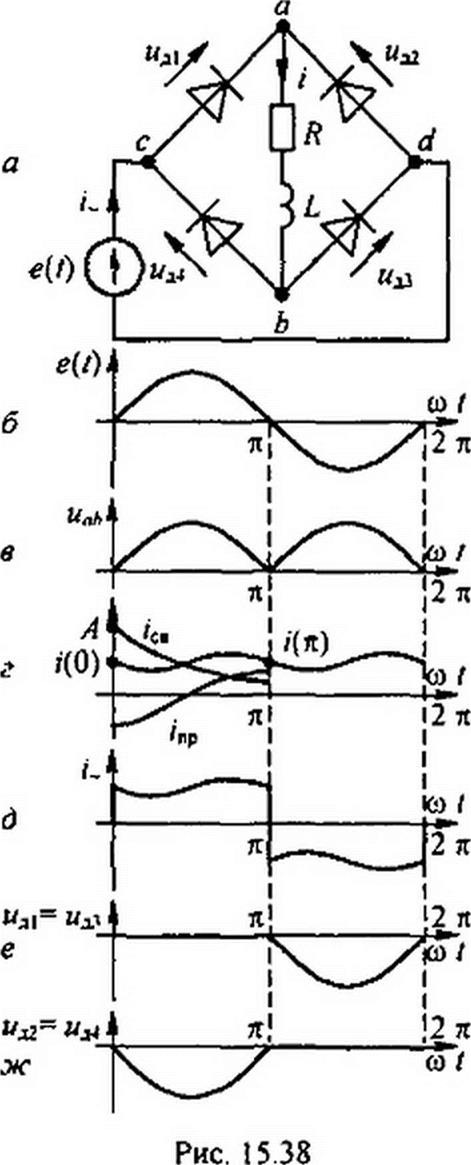

§ 15.52 Мостовая схема выпрямления с нагрузкой R, L, Схема изображена на рис. 15.38, а. На входе моста ЭДС е(() - Ет sinco t. Положительные направления отсчета токов и напряжений на элементах схемы показаны стрелками. Диоды работают попарно. В первом полупериоде открыты (пропускают токи) диоды 1 и 3 и напряжения на них ыД| и равны нулю, а диоды 2 и 4 закрыты (не пропускают токи) и на каждом из них напряжение равно -0,5 Ет sin со t. Во втором полупериоде открыты диоды 2 и 4 и закрыты диоды 1 и 3. Временные кривые изображены на рис. 15.38, б-ж. На рис. б — ЭДС е(г), на рис. в— напряжение на зажимах ab моста, на рис. г — принужденный /пр, свободный zCB и полный ток i через R и L; рис. д — ток С через источник ЭДС; рис. е — напряжения на диодах / и 3; рис. ж — напряжения на диодах 2 и 4.

Для обоих полу периодов справедливо уравнение (15.65), составленное по второму закону Кирхгофа,

Для обоих полу периодов справедливо уравнение (15.65), составленное по второму закону Кирхгофа,

L — + Ri = Е„. sin со /. dt

Решение уравнения (15.65) классическим методом для первого полупериода / = /пр +/са = — sin(ci) г - <р) + Аер1. Здесь z = V/?2 +(cn L)2, ср = arctg

Характеристическое уравнение R + р L = 0 имеет корень p = -RI L. Из условия периодичности процесса /(0) = /(л), поэтому

sin ср + А = —— sin ср + А е “

Следовательно, постоянная интегрирования

2 — sin ф

(15.66)

к

(и L

Для определения среднего за полупериод значения тока / (обозначим его Г) проинтегрируем уравнение (15.65) за интервал времени (О-гГ/2) 7 7 2 di

и учтем, что [ — dt = /(л) - /(0) = 0. Результат интегрирования поделим о Л

на Г/2 и получим

(15.67)

Из формулы (15.67) следует, что ток /ср в схеме на рис. 15.38, а не зависит от величины индуктивности L. Однако L выполняет важную роль, снижая пульсации выпрямленного тока.

| |||

| |||

|

|

|

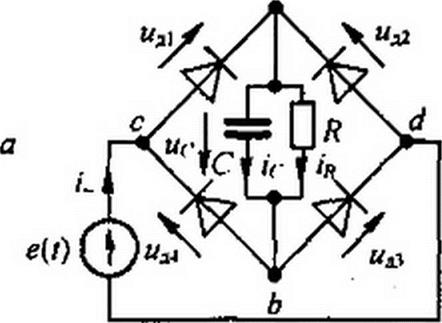

§ 15.53 Мостовая схема выпрямления с нагрузкой RC. Схема изоб- ражена на рис. 15.39, а. К входным зажимам моста cd присоединена ЭДС е(/) = Ет sin о) /, к выходным зажимам ab — нагрузочное сопротивление /?, шунтированное конденсатором С. Обозначения токов и напряжений на элементах схемы показаны на рис. 15.39, а. Как и в предыдущей

схеме, диоды работают попарно. Временные графики изображены на рис. 15.39, б-е. Запишем систему уравнений по законам Кирхгофа:

|

|

|

М д1 - и д2 = Ет sin « h + »д2 = "“С •

Из двух последних уравнений следует, что

*Д| = *дЗ = °’5(Ет sinco/-wc) и ЙД2 = ид4 = -0,5(Ет sinшt + ucY

В первом полупериоде в интервале со / = 0 oj / = to /, ив интервале со t2 п все диоды закрыты, т. е. не пропускают тока, так как напряжения на них отрицательны (в эти интервалы и(- > e(f)). В интервале времени О-to/j конденсатор разряжается на R. При со^ напряжение на конденсаторе ис становится равным Ет sin to и диоды 1 и 3 открываются, но диоды 2 и 4 остаются закрытыми. В интервале от to г, до to /2

ис = Ет sin to t

и конденсатор подзаряжается током /с - to С Е„, cos со Г, а через резистор течет ток

/о = —— sin to t.

к R

При со t2 ток / = + ic становится равным нулю, диоды 1 и 3 закрываются и зарядка конденсатора прекращается. Время со/2 определим из уравнения со R С cosco t2 ч- sin со t2 =0. Из него находим

со /2 = ” arctg со R С.

(Сравните с определением со г2 в примере 156.)

В интервале от <о/2 до (л + со конденсатор разряжается на R, напряжение ис уменьшается от ис (со /2) - Eni sin со t2 до значения ис (n4-to/|)= Ет sin со Гр В этот момент времени

(л-*-<0 -со/2)

Е„, sinco/2e ш/?< =£/Msinco/l.

Е„, sinco/2e ш/?< =£/Msinco/l.

Из (15.68) получим трансцендентное уравнение для определения со :

sinco/2e =sinto/!.

После определения co z, можно определить ис(0) по уравнению

| |||

|

При со / — л + cd /j открываются диоды 2 и 4 и выполняют во втором полупериоде ту роль, которую в первом полупериоде выполняли диоды 1 и 3. С увеличением емкости конденсатора С пульсация напряжения ис уменьшается.

|

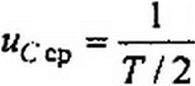

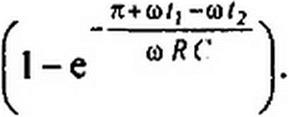

Среднее за полпериода значение выпрямленного напряжения

sin со t2

sin со t2

— (COSCOZj -coscdz2) +----- Ет sin coz2

n T

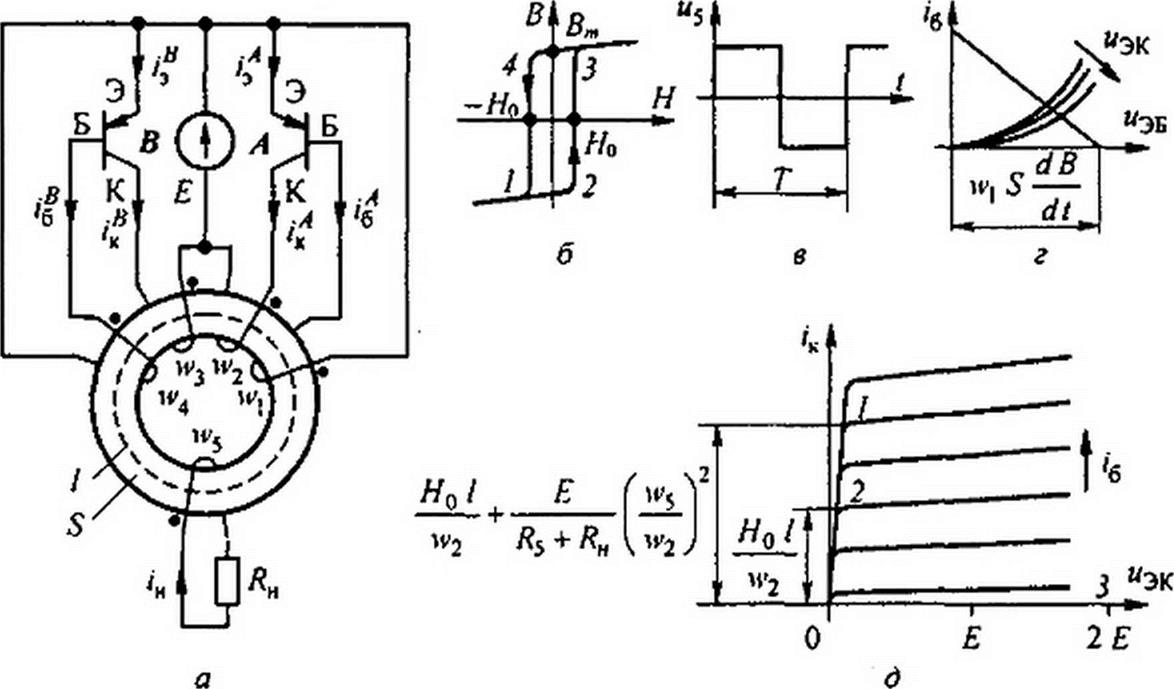

§ 15.54 Анализ работы магнитно-транзисторного генератора прямоугольного напряжения. Схема генератора изображена на рис. 15.40, а. Она содержит трансформатор, два биполярных транзистора А и В р—п—/7-типа и источник постоянной ЭДС Е. Пермаллоевый сердечник трансформатора имеет почти прямоугольную динамическую петлю гистерезиса. Зависимость магнитной индукции В сердечника от напряженности магнитного поля Н в нем изображена на рис. 15.40, б. Остаточная индукция в сердечнике при Я = 0 обозначена Вт. Коэрцитивная сила — Hq. Площадь поперечного сечения сердечника назовем S, длину средней магнитной линии его — 7. На сердечник нанесено пять обмоток (катушек) с числами витков wj ~ w5. Катушка с числом витков Wj управляет режимом работы транзистора А, катушка с числом витков управляет режимом работы транзистора В. Катушка с числом витков w2 является основной рабочей обмоткой, на которую работает транзистор А в первом полупериоде. Катушка с числом витков w3 — основная рабочая обмотка, на которую работает транзистор В во втором полупериоде. Катушка с числом витков w5 — выходная обмотка, в ней генерируется напряжение w5 в виде меандра (см. рис. 15.40, в), и к ней присоединено нагрузочное сопротивление Яи.

|

|

Начала всех катушек обозначены точкой на рис. 15.40, а. Направления намотки на сердечник всех катушек одинаково.

Резистивные сопротивления катушек -rw5 обозначим /?| +RS, числа витков и’!=и'4, w2 = и>3 и /?2 = ^3' Катушка с числом

витков w5 имеет сопротивление Л5. Числа витков и w4 много меньше чисел витков w2 и w3.

Обозначим токи и напряжения транзистора A: i£ —ток базы; — ток эмиттера, — ток коллектора, — напряжение между эмиттером и базой; — напряжение между эмиттером и коллектором. Транзистор А находится в рабочем состоянии i* > 0, если > 0 (при этом база транзистора А имеет отрицательный потенциал по отношению к эмиттеру транзистора Л). Токи и напряжения транзистора В обозначим аналогично: /§ , , i* и и”к. Транзистор В будет находиться в

рабочем состоянии (м^ > 0), когда > 0. Составим систему уравнений по второму закону Кирхгофа:

рабочем состоянии (м^ > 0), когда > 0. Составим систему уравнений по второму закону Кирхгофа:

"ЭБ + 'б Л ~ w i $ ~т~ ~ $ at

А -А лч d В —

"ЭК + 'к R 2 + w 2 S at

и ЭБ + ^4 + lv4 $ ~

at

"эк + '* ^“"з S — = E.

"эк + '* ^“"з S — = E.

— напряжение на соответствующей обмотке w между

ее началом и концом. В первом полупериоде изображающая точка по петле гистерезиса сначала перемещается по участку 2—3, на котором перемещается по почти горизонтальному участку 3—4, на котором

| |||||

|  | ||||

< 0. При движении по участку 2—3 > 0, а < 0, поэтому тран-

dt зистор А находится в рабочем состоянии j* > 0, а транзистор В — в нерабочем и ток i* - 0 в соответствии с уравнениями (15.70) и (15.72).

Так как величина £ практически много больше суммы и^к +i* R2, то при движении по участку 2—3 можно в первом приближении принять

| |||||

| |||||

| |||||

В уравнении (15.74) разделим переменные и проинтегрируем его по индукции от ~Вт до Вт> а по времени от 0 до.Т/2, где Т — период движения по гистерезисной петле. Получим w2 S2Bm -ЕТ!2. Отсюда

4 Вп, w2 £ z £

4 Вп, w2 £ z £

—-—-—, а частота / ----- --------------------------------

£ 4 Вт w2 3

Хотя при быстром движении по участку 3—4 гистерезисной петли dB

производная -j— отрицательна и мала по величине, но числовые значения иЭБ обоих транзисторов при этом оказываются достаточными, чтобы закрыть транзистор А (его станет меньше нуля) и открыть транзистор В (его йЭБ станет больше нуля).

После этого начнется вторая половина процесса, когда при «эб <0 под действием транзистора В происходит движение изображающей точки по участку 4—]—2 гистерезисной петли. Определим теперь положение рабочих точек для обоих транзисторов на общем для них семействе кривых 7б =Днэк) Рис* 15-40, д при движении изображающей точки по участку 2—3 гистерезисной петли для двух случаев:

1) к зажимам обмотки м>5 присоединено сопротивление /?н;

2) случай холостого хода.

По закону полного тока магнитодвижущая сила катушек с токами трансформатора должна быть равна произведению напряженности магнитного поля HQ на длину / средней магнитной линии сердечника, т. е. в первом полупериоде

| |||

| |||

Так как w2 «4* w2, то i* w2 + iH w5 = Ho I.

dB

dB

Ho m>5 S — + 4 (/?5 + ) = 0, dt

O ^B Г' /

O ^B Г' /

w2 S — ~ £, то в первом случае (при

H„l Е fw.y . . .Л На1

—— +------------ — , а во втором (при холостом ходе) =——

w2 /?5+tfH<w2J w2

В первом полупериоде рабочая точка для транзистора А будет находиться на семействе кривых (рис. 15.40, д) при нагрузке в точке 1, а при холостом ходе — в точке 2.

Точка 3 (/к = 0, ыЭБ = 2 £) определяет положение рабочей точки транзистора В в первом полу периоде. Во втором полу периоде транзисторы меняются положениями своих рабочих точек.

Частоту f можно изменять, варьируя величину ЭДС Е или число витков w5. Практически частоту можно изменять от долей герца до нескольких килогерц.

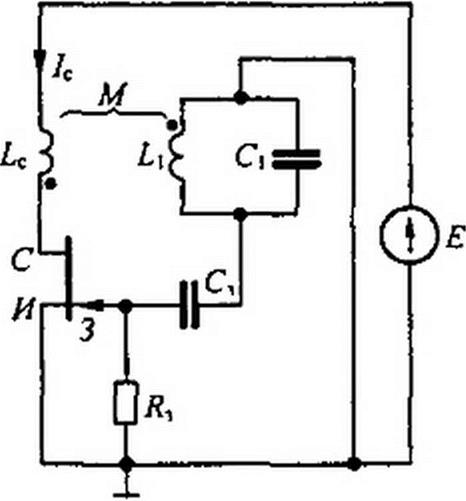

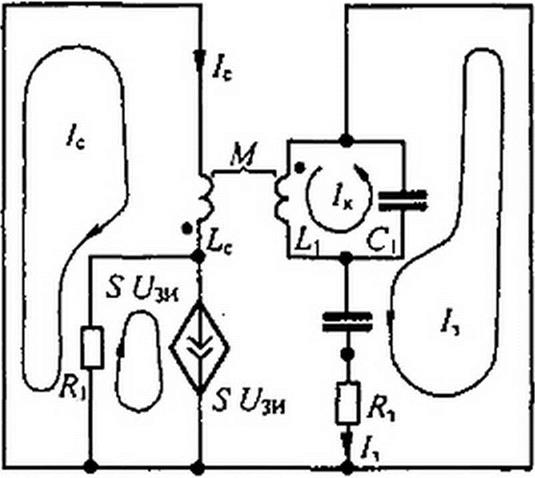

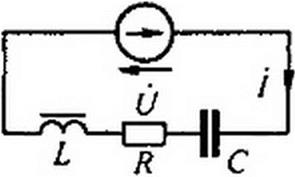

§ 15.55 Автоколебания. Автоколебания (АК) — это периодические колебания, возникающие в системах, находящихся под воздействием постоянных во времени вынуждающих сил. АК-системы подразделяют на почти гармонические (см. § 15.55) и релаксационные (см. § 17.5). АК-система на полевом транзисторе изображена на рис. 15.41, а. В ней имеются источник постоянной ЭДС £, колебательный контур Ц, С\ и взаимная индуктивность М между и £с, за счет которой в системе осуществляется отрицательная обратная связь.

|

|

|

|

При анализе АК-систем почти гармонического типа требуется выяснить частоту и амплитуду возникающих колебаний и характер возбуждения (мягкий или жесткий). На рис. 15.41, б изображена схема замещения для переменных составляющих токов и напряжений. Источник постоянной ЭДС закорочен. Транзистор представлен источником тока >5(7ЗИ, управляемым напряжением С/Зи, и шунтирующим его резистором R}.

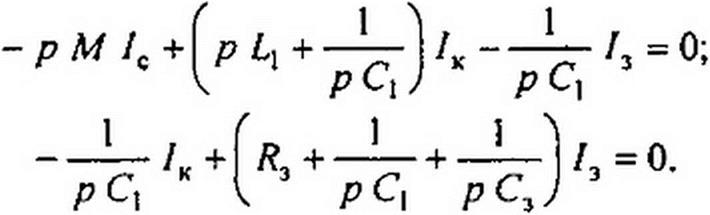

Составим уравнения по методу контурных токов. В схеме три неизвестных контурных тока — /с, /к, 13 — и один ток источника тока — (1/зиЧ*з):

|

(15.77)

При АК токи не равны нулю, это может быть только в том случае, если главный определитель системы (15.77) равен нулю:

Д(Р) = Р4 (*з * С,2 С13) + р3 {к С,2 + R, R3 Lx С2 С13) +

+ р2 (Я3 Lc С} С13 + ItC)2’-/?, 5/?3Л/С1С13)+ (15.78)

+ p(R} R3 q Cl3 + LC (C,-C3)) + Rx (Q -q3) = 0.

+ p(R} R3 q Cl3 + LC (C,-C3)) + Rx (Q -q3) = 0.

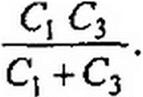

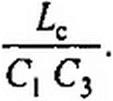

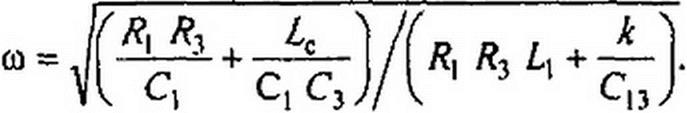

Здесь k = Lx Lc-M2, Cx3 =

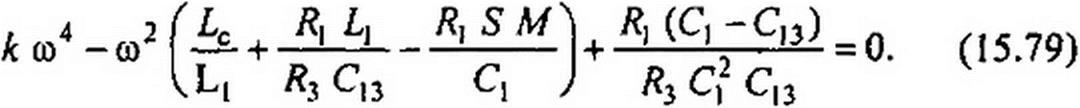

В Д(р) подставим p = j co, выделим из него действительную и мни

мую части и приравняем их нулю. После деления всех членов уравнения ReA(y<i)) = 0 на R3CX С13 получим

|

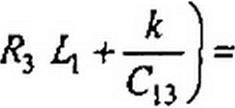

После деления всех членов уравнения 1тД(_/ w)==0 на С2 С13 и сокращения на со имеем

|  | ||||||

|  |

Отсюда

| |||

| |||

| ||||

| ||||

При весьма больших R3 со = l/^i Сх и крутизна

S = A//(Kt Lx).

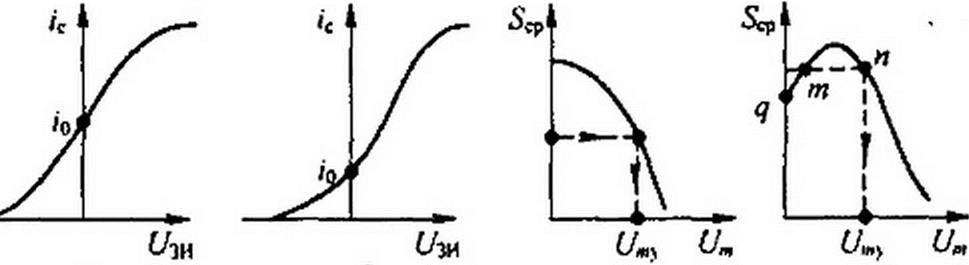

§ 15.56 Мягкое и жесткое возбуждения автоколебаний. Ток стока транзистора ic является функцией напряжения йзи. Эта функция может быть представлена кривой рис. 15.42, а, приближенно описываемой зависимостью

(15.82)

либо кривой рис. 15.42, б, описываемой формулой

| |||

| |||

При возникновении АК мзи = sin со /. Подставим это ызи в (15.82) и (15.83) и определим амплитуду первой гармоники тока /с. Из формулы (15.82) она равна Icm = a Um - 0,75 b а из (15.83) /ст=а<7„+0,75*4^

Под средней крутизной по первой гармонике в режиме автоколебаний понимают $ср = Она выполняет роль крутизны 5 в форму

лах (15.79) и (15.80). Для первого случая (рис. 15.42, в)

Scp = а -0,75 bU2m.

Scp = а -0,75 bU2m.

Для второго (рис. 15.42, г)

Scp = a + 0,75i>^-|^.

О

Кривые рис. 15.42, а, г используем для определения амплитуды Um возникшего колебания. С этой целью из (15.79) или при -><ю из

определим S и положим его равным 5ср, а по 5ср из кривой

рис. 15.42,в или г найдем <7да. В первом случае каждому £ср соответствует одно Um, во втором могут соответствовать либо два режима (в области Scp от q hq Scpmax точки т и п), либо один режим (при Scp <q). Режим работы на левой ветви кривой рис. 15.42, г неустойчив, на всей правой («жирной») ветви — устойчив.

Если Scp определяется кривой рис. 15.42, в, то колебания возбуждаются мягко, их амплитуда плавно нарастает от сколь угодно малого начального значения флуктуационного происхождения до установившегося Umy. Для Scp по рис. 15.42, г колебания возбуждаются жестко — скачком от нуля до установившегося значения Uniy.

Обратим внимание на то, что генератор, рассматриваемый в § 15.55-15.56, является автоколебательной системой, принципиально отличной от рассмотренной в § 15.54. Действительно, основными элементами схемы рис. 15.41, а являются: источник постоянной ЭДС, управляемый нелинейный резистивный элемент (полевой транзистор), накопители энергии Ц и Cj и резистор R3. В схеме есть явно выраженная обратная связь, колебания имеют почти синусоидальную форму, частота колебаний равняется собственной частоте системы.

В АК-системе (рис. 15.40, а) основными элементами являлись источник постоянной ЭДС, два управляемых нелинейных элемента (два биполярных транзистора), нелинейный индуктивный элемент (трансформатор с ферромагнитным сердечником). В схеме рис. 15.40, а нет линейных индуктивностей и емкостей, возникающие колебания имели не синусоидальную, а прямоугольную форму, частота колебаний определялась вре-

менем перемагничивания сердечника, обратная связь проявляла себя неявным образом — процесс перемагничивания ферромагнитного сердечника управлял работой транзисторов.

§ 15.57 Определение феррорезонансных цепей. Рассмотрим группу довольно грубых явлений, которые имеют место в цепях, содержащих нелинейную индуктивность и линейный конденсатор. Такие цепи называют феррорезонансными. Аналогичные явления имеют место в цепи с линейной индуктивностью и нелинейным конденсатором.

Для анализа этих явлений можно воспользоваться методом первой гармоники (см. § 15.47) или методом расчета по действующим значениям (см. § 15.48). В § 15.59-15.62 будет применен метод расчета по действующим значениям. При этом будем пользоваться ВАХ нелинейной индуктивности для действующих значений тока и напряжения. В этом методе в действительности несинусоидальные токи и напряжения заменяют их эквивалентными синусоидальными величинами (эквивалентность в смысле действующего значения по § 7.12).

Когда в § 15.59-15.62, 15.65, 15.68 рассматривается сдвиг фаз между током и напряжением на каком-либо элементе схемы, то под ним понимают угол между эквивалентным синусоидальным током и эквивалентным синусоидальным напряжением.

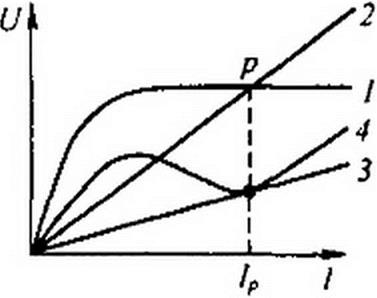

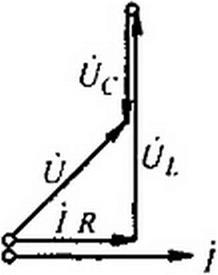

§ 15.58 Построение ВАХ последовательной феррорезонансной цепи. В схеме на рис. 15.43, а последовательно включены нелинейная индуктивность £, линейный резистор сопротивлением R и линейный конденсатор емкостью С. ВАХ нелинейной индуктивности U L - /(/) изоб

ражается кривой I на рис. 15.43,6; ВАХ конденсатора U(- = / —— — о С

прямой 2; ВАХ резистора UR = R I — прямой 3.

|

|

|

|

|

|

Точки, принадлежащие результирующей ВАХ схемы — кривой < получаем следующим образом.

Произвольно задаемся некоторым током /, находим для него разность напряжений Ur -U(: (напряжения на индуктивности и на конденсаторе находятся в противофазе) и напряжение UR‘y результирующее напряжение U равно гипотенузе треугольника, построенного на катетах UR и U{ -Uс (рис. 15.43, в).

При сравнительно малом R на результирующей ВАХ цепи имеется падающий участок, а сама ВАХ имеет TV-образную форму. С увеличением R падающий участок на ВАХ исчезает.

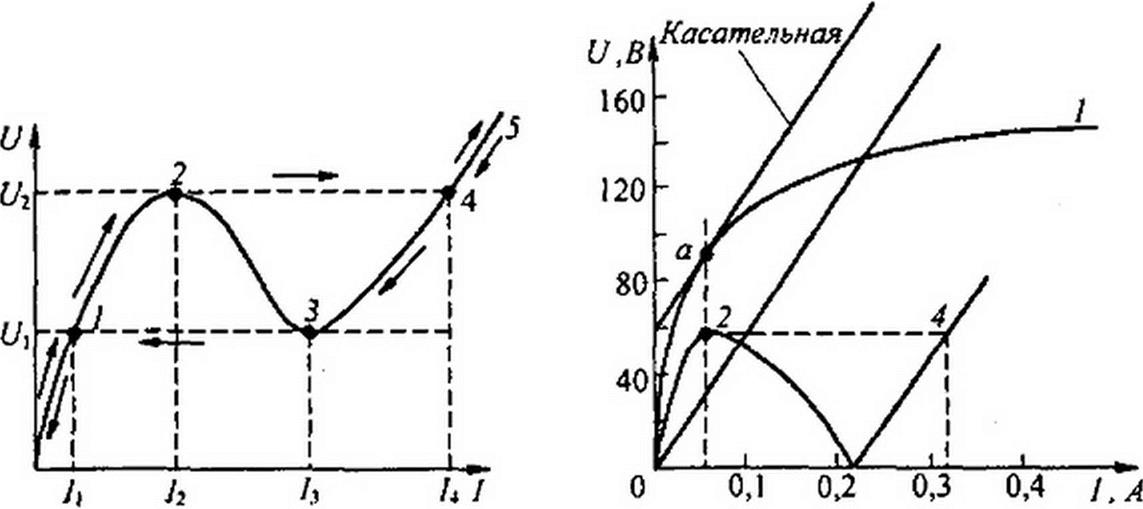

§ 15.59 Триггерный эффекгт в последовательной феррорезонанс-

ной цепи. Феррорезонанс напряжений. На рис. 15.44, а отдельно представлена кривая 4 рис. 15.43, б. Будем начиная с нуля плавно увеличи-

а б

Рис. 15.44

вать напряжение источника ЭДС в схеме 15.43, а. При этом изображающая точка на рис. 15.44, а перемещается от точки 0 через точку / к точке 2. Если напряжение и дальше повышать, то изображающая точка скачком переместится из точки 2 в точку 4, а затем движение будет происходить по участку 4—5.

При уменьшении напряжения изображающая точка перемещается от точки 5 через 4 к точке 3, затем произойдет скачок в точку / и далее от точки 1 к точке 0. Таким образом, при увеличении напряжения и достижении им значения U2 в цепи происходит скачкообразное увеличение тока со значения /2 до /4. При этом резко изменяется сдвиг фаз между током в цепи и общим напряжением: в точке 2 ток отстает от напряжения (<7/ в точке 4 ток опережает напряжение (Цс При плавном уменьшении напряжения источника ЭДС и достижении им значения Ц ток в цепи скачком уменьшается со значения до /,.