Напряжение между анолом и катодом иа называют анодным напряжением, между сеткой и катодом мс — сеточным напряжением.

Ток в анодной цепи /а и ток в сеточной цепи /с нелинейно зависят от анодного wa и сеточного ис напряжений.

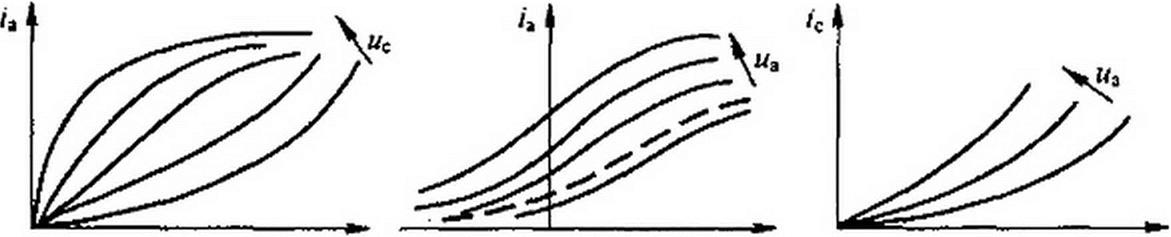

Под анодными характеристиками трехэлектродной лампы понимают зависимость анодного тока /а от анодного напряжения иа при сеточном напряжении ис, взятом в качестве параметра.

На рис. 15.29, а изображено семейство анодных характеристик лампы. Стрелка на рис. 15.29, а~в указывает направление, в котором возрастает параметр.

|

| ||||

| ||||

Если семейство анодных характеристик рассечь прямыми wa - const, то можно получить семейство кривых /а ~ /(ис) при параметре иа. Такие кривые называются сеточными {анодно-сеточными) характеристиками трехэлектродной лампы (рис. 15.29, б). Для них характерно, что ток 4 * 0 при uz = 0; кроме того, имеется область насыщения, в которой ток 4 почти не увеличивается с ростом «с.

Семейство кривых /с - f{uc) при различных значениях анодного напряжения и положительных значениях ис для одного из типов ламп изображено на рис. 15.29, в.

В общем случае при работе лампы одновременно меняются иа и wc и изображающая точка на семействах анодных и сеточных характеристик перемещается с одних кривых на другие. В частном случае работы, когда иа остается неизменным или почти неизменным, = f{uz) изображается одной кривой семейства кривых (см. рис. 15.29, 6).

Если электронная лампа работает при отрицательных или сравнительно малых положительных напряжениях на сетке, то сеточный ток имеет малое значение и его в расчете, как правило, не учитывают.

Следует отметить своеобразие сеточной характеристики по сравнению с обычными ВАХ: сеточная характеристика дает связь не между током через нелинейный элемент и напряжением на нем, что характерно для обычных ВАХ, а между мгновенным значением тока через нелинейный элемент и мгновенным значением управляющего напряжения на нем.

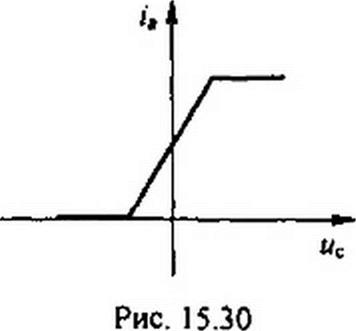

§ 15.39 Аналитическое выражение сеточной характеристики электронной лампы. Связь между малыми приращениями входных и выходных величин электронной лампы. Сеточная характеристика при wa = const может быть приближенно представлена отрезками прямых (рис. 15.30). Часть сеточных характеристик, например характеристика, выделенная жирной линией на рис. 15.29, б. может быть описана полиномом третьей степени:

4 = 4о + ^uc

4 = 4о + ^uc

где /а0 — значение тока /а при «с=0; а(А-В'х) и Ь{А ■ В-3) — числовые коэффициенты.

Для определения коэффициентов а и Ь следует выбрать на характеристике две точки с координатами (/al,wc)) и (4з» и решить систему двух уравнений с двумя неизвестными:

Характеристика по типу пунктирной кривой на рис. 15.28, б может быть приближенно описана полиномом пятой степени:

4 =4о + Puc +<7uc "''«с-

где р, г и q — числовые коэффициенты.

Как упоминалось, анодный ток /а является функцией не только анодного, но и сеточного напряжения: 4 - I» Если по отношению к некоторому исходному состоянию (С/а,Ус) сеточное напряжение получит небольшое приращение Лцс, то оно вызовет приращение анодного напряжения Диа и анодного тока Д/а.

Проделав выкладки, аналогичные выкладкам § 15.32, получим

△4 -gi Дуа +5 Дйс,

△4 -gi Дуа +5 Дйс,

д/, гае g,= —

д/, гае g,= —

катодом).

Величину, обратную g,, называют внутренним сопротивлением лампы (сопротивление между анодом и катодом):

/?,=—• (15.55)

Si

Крутизна характеристики лампы 5 имеет размерность проводимости:

£4]

£4]

ди с '(Ja.U?

Проводимость g, и крутизна характеристики S зависят от вида характеристик лампы и исходных напряжений Ua и Uc. Отношение 5 к g, называют коэффициентом усиления лампы:

Проводимость g, и крутизна характеристики S зависят от вида характеристик лампы и исходных напряжений Ua и Uc. Отношение 5 к g, называют коэффициентом усиления лампы:

И = Slgi-

Коэффициент ц показывает, во сколько раз приращение напряжения между сеткой и катодом Дмс оказывается более эффективным, чем приращение напряжения между анодом и катодом Дпа в отношении получения одинакового приращения анодного тока Д/а. С учетом сказанного имеем

Д«а = Я, Д/, -р Д«с.

Д«а = Я, Д/, -р Д«с.

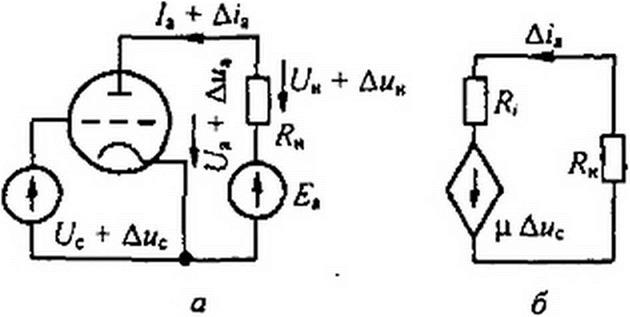

§ 15.40 Схема замещения электронной лампы для малых приращений. На схеме (рис. 15.31, а) через (7а, Uc, обозначены постоянные составляющие напряжений и тока, соответствующие исходному состоянию схемы. Положительные направления для приращений Дмс, Дм,, Д/, те же, что и для исходных напряжений и токов.

|

|

|

|

Запишем уравнение для приращений напряжений в анодной цепи, вызванных приращением напряжения Дмс на сетке лампы. С этой целью составим два уравнения по второму закону Кирхгофа для анодной цепи. Одно из них — для режима до получения приращений:

Ua +UH = E;

другое — для режима после получения приращений:

+ Дм. + + Д£Л ~ Е.

а Л п П

Если в последнем уравнении Ua +UH заменить на Е, то окажется, что

Если в последнем уравнении Ua +UH заменить на Е, то окажется, что

Дм, + Дмк = О,

где Дмн — приращение напряжения на нагрузке /?и.

В уравнение (15.59) вместо Дии подставим Лн Д/а я вместо Диа в соответствии с уравнением (15.58) Я/Д^-рДм,.. В результате получим

(2?н + /?,)Д/а = н Дис. (15.60)

Уравнению (15.60) отвечает схема на рис. 15.31, б. В этой схеме к управляемому источнику ЭДС рДис присоединены нагрузка Ян и внутреннее сопротивление электронной лампы /?,. Таким образом, для малых приращений анодную цепь электронной лампы замещают (имитируют) источником ЭДС ц Дпс и последовательно с ним включенным резистором сопротивлением Л,. ЭДС этого источника пропорциональна изменению напряжения на сетке лампы (т. е. это зависимый источник ЭДС; ср. с § 15.35).

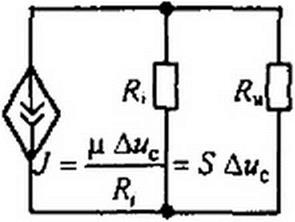

На рис. 15.31, в изображена другая часто используемая схема замещения. В ней вместо источника ЭДС включены управляемый источник тока 5 Д«с и шунтирующий его резистор /?, (напомним, что переход от источника ЭДС к источнику тока рассмотрен в § 2.2).

В схемах на рис. 15.31, б. в не учтены межэлектродные емкости, поэтому такие схемы применимы для относительно низких частот. Схема замещения для высоких частот изображена на рис. 9.3, б.

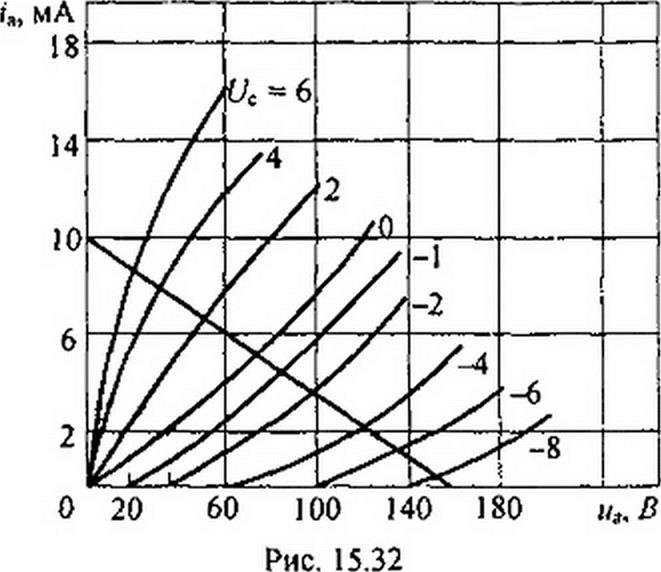

Пример 154. Между сетхой и катодом триода 6С2С приложено напряжение Uc + Дис = Ue + 1^ sin со/ = -2+ 0,05 sin ей (рис. 15.31. а). Зависимость ia = /(ua) при параметре ис изображена на рис. 15.32, где Еа=150В; /?н=15кОм. Найти параметры схемы замещения триода и определить с помощью этой схемы амплитуду синусоидальной составляющей тока в анодной цели.

Решение. Определим положение рабочей точки на характеристиках лампы по постоянному току. На рис. 15.32 наносим прямую, характе

Решение. Определим положение рабочей точки на характеристиках лампы по постоянному току. На рис. 15.32 наносим прямую, характе

ризующую нагрузочное сопротивление анодной цепи. Ее часто называют нагрузочной прямой. Прямая проходит через точки /а =0, иа = 150 В и /а = £а / /?„ = 10 мА; ма = 0.

Рабочей точкой в рассмотренном режиме будет точка пересечения прямой с той кривой семейства, для которой параметр Uc = -2 В. Координаты этой точки: wa=94B; /а - 3,67 мА.

По определению (см. формулу (15.4)), для нахождения g, следует, считая за исходное положение найденную рабочую точку, при неизменном Uc = -2 В даггь приращение анодному напряжению Д«а, найти соответствующее ему приращение анодного тока Д/а и разделить Д/а на Д«а:

dr. &L 5 мА ,,,-4^ ,, । ,п4г>

g, =—— *—2- =--------------- = 10 См; Rj- — = 10 Ом.

' <Э«а Д«а 50 В ' g,

Проводимость gf пропорциональна тангенсу угла наклона касательной в рабочей точке к кривой /а = /(wa), для которой = -2 В.

Для определения крутизны характеристики S при «а = 94 В даем приращение сеточному напряжению Дис = -1 - (-2) = 1 В и из рисунка находим соответствующее ему приращение Д/а = 4,67 - 3,67 = I мА. Следовательно, S~dia! duz * Л/г/ Дис = 10’3 А / В. Коэффициент усиления n = S/g, =10. Амплитуда синусоидальной составляющей тока в анодной цепи, согласно (15.60),

/ - ±^_ = 2 lO's А.

+ R.

Анодный ток /а = 3,67 + 0.02 sin о t мА.

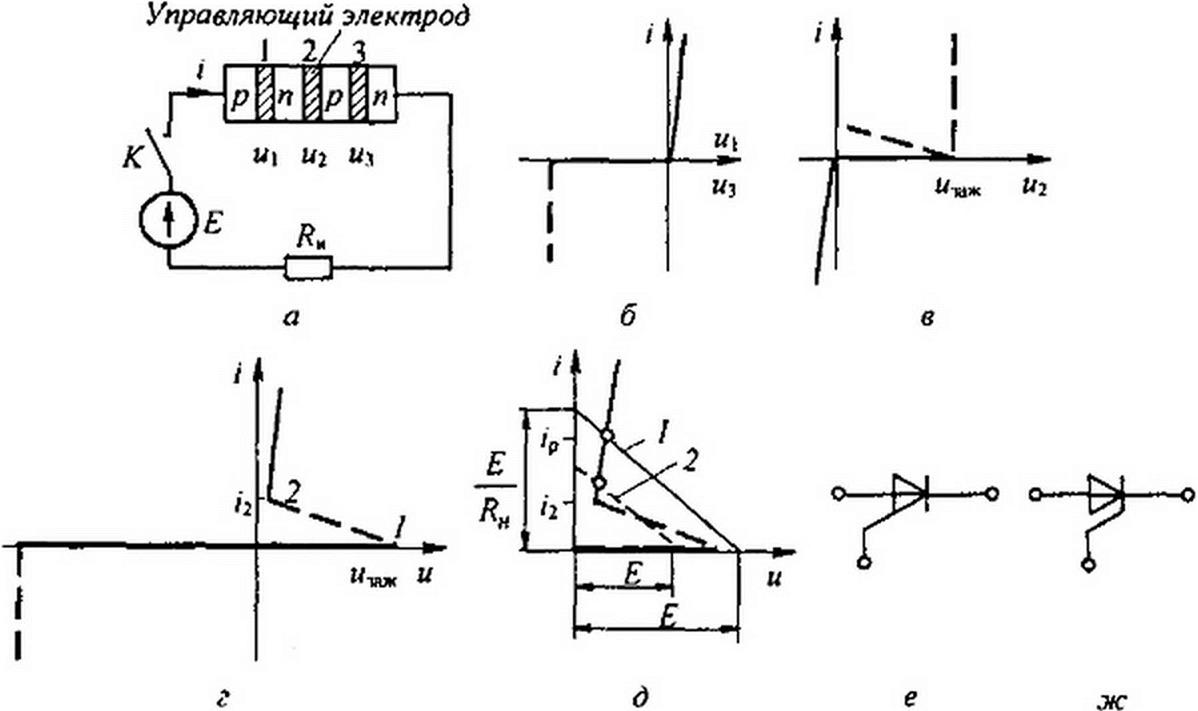

§ 15.41 Тиристор — управляемый полупроводниковый диод. На рис. 15.33, а изображена простейшая схема включения тиристора. Тиристор — это четырехслойный полупроводниковый прибор с тремя

Рис. 15.33

р—//-переходами (7, 2, 3). Напряжения на них обозначены и2, ы3, ВАХ р—«-переходов 7 и 3 изображены на рис. 15.32, б, ВАХ перехода 2 — на рис. 15.33, в (включен встречно р—/7-переходам 7 и 3). При и2 = и^ в переходе 2 происходит лавинная ионизация (штриховая линия на рис. 15.33, в). Суммарная ВАХ трех переходов 7 = /(и), т. е. ВАХ всего тиристора, изображена на рис. 15.33, г. Она получена сложением абсцисс (рис. 15.33, в) и двух абсцисс (рис. 15.33, б). Участок 7—2 на ней соответствует участку лавинной ионизации второго р—//-перехода.

Если при замкнутом ключе К (см. рис. 15.33, а) ЭДС Е станет немного больше изаж, тиристор зажжется, т. е. перейдет в открытое состояние. Ток в цепи станет равным току ip на рис, 15.33, д. Прямую 7 (рис. 15.33, б) называют нагрузочной. Для погашения тиристора необходимо, чтобы ток через него уменьшился до i<i2 (рис, 15.33, г). До сих пор рассматривалась работа тиристора при отсутствии управляющего сигнала (так работает динистор). При воздействии управляющего сигнала (импульса тока или напряжения) на управляющий электрод (расположенный вблизи р—«-перехода 2 на рис. 15.33, а) от вспомогательной цепи, не показанной на рис. 15.33, а, происходит лавинная ионизация р— /7-перехода 2. Подавая импульсы управления, можно снижать напряжение зажигания (т. е. зажигать прибор при более низком нмж).

Штриховой линией на рис. 15.33, д показано положение нагрузочной прямой 2 в управляемом тиристоре. Переход от закрытого состояния к открытому происходит за доли микросекунды. Тиристоры выполняют на токи от долей миллиампер до нескольких килоампер. На рис. 15.33, <?, ж показано условное изображение тиристора на схемах: рис. 15.33, е соответствует управлению тиристором со стороны анода, рис. 15.33, ж— со стороны катода.

§ 15.42 Общая характеристика методов анализа и расчета нелинейных электрических цепей переменного тока. Анализ нелинейных явлений и получение числовых соотношений в нелинейных цепях переменного тока являются более сложным и трудоемким, чем анализ и расчет линейных электрических цепей.

Как правило, в нелинейных электрических цепях содержатся либо нелинейные индуктивности, либо нелинейные конденсаторы, либо безынерционные в тепловом отношении нелинейные резисторы. Токи и напряжения в таких цепях в той или иной степени несинусоидальны.

Токи и напряжения в большей степени синусоидальны в цепях, содержащих только инерционные в тепловом отношении нелинейные резисторы.

Все методы анализа нелинейных цепей можно разделить на две большие группы: аналитическую и графическую. Аналитические методы в отличие от графических дают возможность проводить анализ в общем виде, а не только для частных значений параметров.

Недостатком аналитических методов является то, что приходится выражать аналитически характеристики нелинейных элементов, а это всегда связано с некоторой погрешностью. Расчет сколько-нибудь сложных нелинейных электрических цепей переменного тока можно провести лишь с известной степенью приближения.

Наиболее широко распространены следующие методы анализа и расчета нелинейных цепей переменного тока:

1) графический при использовании характеристик нелинейных элементов для мгновенных значений;

2) аналитический при использовании характеристик нелинейных элементов для мгновенных значений при их кусочно-линейной аппроксимации;

3) аналитический или графический при использовании ВАХ по первым гармоникам;

4) аналитический или графический при использовании ВАХ по действующим значениям несинусоидальных величин;

5) аналитический путем расчета по первой и одной или нескольким высшим или низшим гармоникам;

6) с помощью линейных схем замещения;

7) малого параметра;

8) интегральных уравнений;

9) моделирования.

В дальнейшем кратко охарактеризован каждый метод. Тот или иной метод целесообразно применять в зависимости от числа нелинейных элементов, формы их характеристик, а также от того, какое нелинейное явление в цепи исследуется. Чем сложнее характер нелинейного явления, тем более сложным и громоздким оказывается метод его анализа. И наоборот, анализ грубых нелинейных явлений выполняется простыми средствами.

§ 15.43 Графический метод расчета при использовании характеристик нелинейных элементов для мгновенных значений. Этот метод применим, как правило, к цепям, в которых известен закон изменения во время какой-либо одной определяющей работу нелинейного элемента величины, например тока, напряжения, заряда.

Последовательность расчета данным методом такова:

1) исходя из физических предпосылок, положенных в основу анализа, считают известным закон изменения во времени одной из определяющих работу нелинейного элемента величины;

2) используя характеристики (характеристику) нелинейного элемента для мгновенных значений, путем графических построений находят закон изменения во времени второй величины, определяющей работу нелинейного элемента;

3) по результатам п. 2 путем вспомогательных графических построений и простейших расчетов определяют выходную величину и искомое соотношение между параметрами схемы.

Достоинствами метода являются простота и наглядность, а также легкость учета гистерезисных явлений. Примеры см. в § 15.8 и 15.24.

§ 15.44 Аналитический метод расчета при использовании характеристик нелинейных элементов для мгновенных значений при их кусочно-линейной аппроксимации. Основой метода является сведение задачи о нахождении периодического решения нелинейных уравнений к определению периодического решения системы линейных уравнений.

Основные этапы метода следующие:

1) замена вольт-амперной (вебер-амперной, кулон-вольтной) характеристики нелинейного элемента для мгновенных значений отрезками прямых линий;

2) подстановка в нелинейные дифференциальные уравнения уравнений прямых п. 1 (этим нелинейные дифференциальные уравнения будут сведены к линейным). Каждому нелинейному уравнению будет соответствовать столько линейных уравнений, сколько отрезков прямых заменяют характеристику нелинейного элемента;

3) решение системы линейных дифференциальных уравнений. Каждому линейному участку характеристики нелинейного элемента будет соответствовать свое решение со своими постоянными интегрирования;

4) определение постоянных интегрирования исходя из согласования решения на одном линейном участке с решением на другом линейном участке.

Наиболее эффективен этот метод, когда характеристику нелинейного элемента с известной степенью приближения можно заменить отрезками прямых, расположенных таким образом, что когда одна величина, определяющая режим работы нелинейного элемента, например ток, меняется, то другая, например потокосцепление, неизменна.

Еще более эффективен метод, если отрезки прямых, заменяющие ВАХ нелинейного элемента, могут быть взяты совпадающими с осями координат. Пример решения задачи для этого случая см. в § 15.51-15.53.

§ 15.45, Аналитический (графический) метод расчета по первым гармоникам токов и напряжений. В этом методе по сложному закону изменяющиеся токи и напряжения на нелинейном элементе заменяют их первыми гармониками. В расчете используют ВАХ по первым гармоникам в аналитической форме или в виде графической зависимости.

Основные этапы расчета в аналитическом варианте:

1) выражают аналитически ВАХ нелинейного элемента для мгновенных значений;

2) путем подстановки в нее первой гармоники напряжения или тока получают формулу, которая дает нелинейную связь между амплитудой первой гармоники тока через нелинейный элемент и амплитудой первой гармоники напряжения на нем (в качестве примера такой связи можно назвать формулу (15.19));

3) в уравнение, составленное для исследуемой цепи по второму закону Кирхгофа, подставляют вместо мгновенных значений тока и напряжения на нелинейном элементе мгновенные значения их первых гармоник, а высшими гармониками пренебрегают;

4) уравнение разбивают на два уравнения: одно из них выражает собой равенство коэффициентов при синусных слагаемых левой и правой частей уравнения, другое — равенство коэффициентов при косинусных слагаемых обеих частей уравнения;

5) совместно решают эти два уравнения.

Основные этапы расчета в графическом варианте:

1) в качестве зависимости между амплитудой первой гармоники напряжения на нелинейном элементе и амплитудой первой гармоники тока через него берется нелинейная зависимость в виде графика. Эта зависимость может быть получена любым путем, в том числе и опытным;

2) произвольно задаются амплитудой /1ш первой гармоники тока через нелинейный элемент, из графика находят соответствующую ей амплитуду первой гармоники напряжения на нем и затем путем построения векторной диаграммы по первой гармонике для всей схемы определяют амплитуду Ulm первой гармоники напряжения на входе схемы. Векторная диаграмма строится так же, как и для обычных линейных цепей синусоидального тока, а именно: если не учитывать потери в сердечнике, то первая гармоника напряжения на нелинейной индуктивной катушке опережает первую гармонику протекающего через нее тока на 90°, первая гармоника напряжения на нелинейном конденсаторе отстает от протекающего через него тока на 90°, первые гармоники напряжения и тока на нелинейном резисторе по фазе совпадают;

3) построением нескольких векторных диаграмм для различных значений /1т находят соответствующие им Uln, и строят ВАХ всей схемы

Данный метод позволяет рассматривать такие нелинейные явления, как преобразование постоянного тока в переменный и обратное преобразование, явление резонанса на основной гармонике, триггерный эффект на первой гармонике, некоторые типы автомодуляционных процессов. Но он не позволяет исследовать более сложные явления, как, например, резонанс на высших, низших или дробных гармониках и др.

Если пользоваться аналитическим вариантом этого метода, то решение можно получить в общем виде, что существенно, так как становится возможным исследовать решение при изменении любого из параметров цепи. Этот метод будет применен для анализа работы автогенератора (см. § 15.56) и для анализа работы разветвленной цепи с нелинейной индуктивной катушкой (см. пример 159).

§ 15.46. Анализ нелинейных цепей переменного тока с использованием ВАХ для действующих значений. В этом случае графический расчет проводят с помощью ВАХ нелинейных элементов для действующих значений, полученных расчетным или опытным путем.

При этом полагают, что в действительности несинусоидально изменяющиеся токи и напряжения могут быть заменены эквивалентными им синусоидальными величинами (эквивалентность в смысле действующего значения).

Все этапы расчета рассматриваемым методом полностью совпадают с перечисленными в § 15.45 этапами графического расчета методом первой гармоники. Отличие между методами состоит только в том, что в данном случае используется ВАХ не для первых гармоник, а для действующих значений.

Метод применен в дальнейшем для исследования простейших явлений в феррорезонансных цепях (см. § 15.57-15.62).

Если исследуют нерезонансные электрические цепи или резонансные, но для которых по тем или иным соображениям заранее известно, что в изучаемых режимах работы в них не могут возникать резонансные явления на высших и низших гармониках, то амплитуда первой гармоники тока, как правило, оказывается больше амплитуд высших гармоник тока. При этом действующее значение тока в цепи сравнительно мало отличается от действующего значения первой гармоники тока.

Чтобы убедиться в этом, рассмотрим следующий пример: пусть ток в цепи содержит первую и третью гармоники и действующее значение третьей гармоники тока составляет 40 % действующего значения первой гармоники (/3 =0,4 /,). Действующее значение несинусоидального тока будет у]/2 + Ц _ 1Q75 / т. е. всего на 7,5 % больше действующего значения первой гармоники

Метод позволяет изучать некоторые свойства нерезонансных электрических цепей, как, например, эффект усиления мощности. Для исследования свойств резонансных нелинейных цепей метод пригоден в ограниченной степени. Так, им можно приближенно исследовать простейший триггерный эффект (см. § 15.59), но нельзя, например, исследовать резонансные явления на высших гармониках.

Рассмотрим, как можно получить аналитическое выражение ВАХ нелинейного элемента по действующим значениям величин с учетом высших гармоник при описании характеристики для мгновенных значений функцией у - a sh (3 х и когда под х = хт sin w t будем понимать напряжение на нелинейном элементе, а поду — ток через него. Действующее значение х равно хт / ^2, а действующее значение функции у по определению подсчитаем по формуле

2 п

Jsh[7] [8] [9] р хт sin со t dсо t. о

| |||||

| |||||

| |||||

мулой (15.10), если аргумент бесселевых функций в ней удвоить. Примем во внимание также, что интеграл от всех косинусоидальных функций в ней за период первой гармонии равен нулю. Получим формулу

| |||

| |||

|  | ||||

| |||||

Если опытным путем снять ВАХ нелинейного элемента по действующим значениям и учесть, что аналитически она описана формулой (15.61), то по двум точкам ее (пусть координаты их х, =хт1 /^2 и уД| и х2=хи2/^ и уд2) можно определить коэффициенты аир в формуле аналитического описания характеристики НЭ y = ashpx для мгновенных значений. Действительно, коэффициент р может быть определен из

Расчет этим методом, как правило, громоздок. Однако метод позволяет исследовать такие сложные явления в нелинейных цепях, как резонанс на высших, низших и дробных гармониках. Метод рассмотрен в § П9.4.

Рассматриваемый метод в литературе называют также методом гармонического баланса. Частным случаем его является метод первой гармоники (см. § £5.47).

§ 15.48 Расчет цепей с помощью линейных схем замещения. Этот метод применим к расчету нелинейных электрических цепей, на которые воздействуют постоянные и синусоидально изменяющиеся ЭДС, если переменные составляющие токов и напряжений относительно малы, например во много раз меньше соответственно постоянных составляющих токов и напряжений.

Последовательность расчета такова:

1) определяют положение рабочей точки на характеристике нелинейного элемента по постоянному току. В окрестности этой точки будет перемешаться изображающая точка под воздействием малой переменной ЭДС;

2) через рабочую точку по постоянному току проводят касательную к характеристике нелинейного элемента и производят замену участка его характеристики отрезком касательной;

3) составляют линейную схему замещения для расчета переменной составляющей. Вид схемы зависит от характера нелинейного элемента, а ее параметры — от тангенса угла, составленного касательной к характеристике и одной из осей координат.

ЭВМ применяют для:

§ 1.1 улирования решений систем трансцендентных уравнений и систем алгебраических уравнений высоких степеней;

§ 1.2 улирования решений, выраженных в виде медленно сходящихся рядов;

§ 1.3 егрирования систем линейных дифференциальных уравнений, к которым сводятся нелинейные дифференциальные уравнения при кусочно-линейной аппроксимации характеристик нелинейных элементов;

§ 1.4 ленного интегрирования нелинейных дифференциальных уравнений, в которых ВАХ нелинейных элементов представлены аналитически, а также в некоторых других случаях.

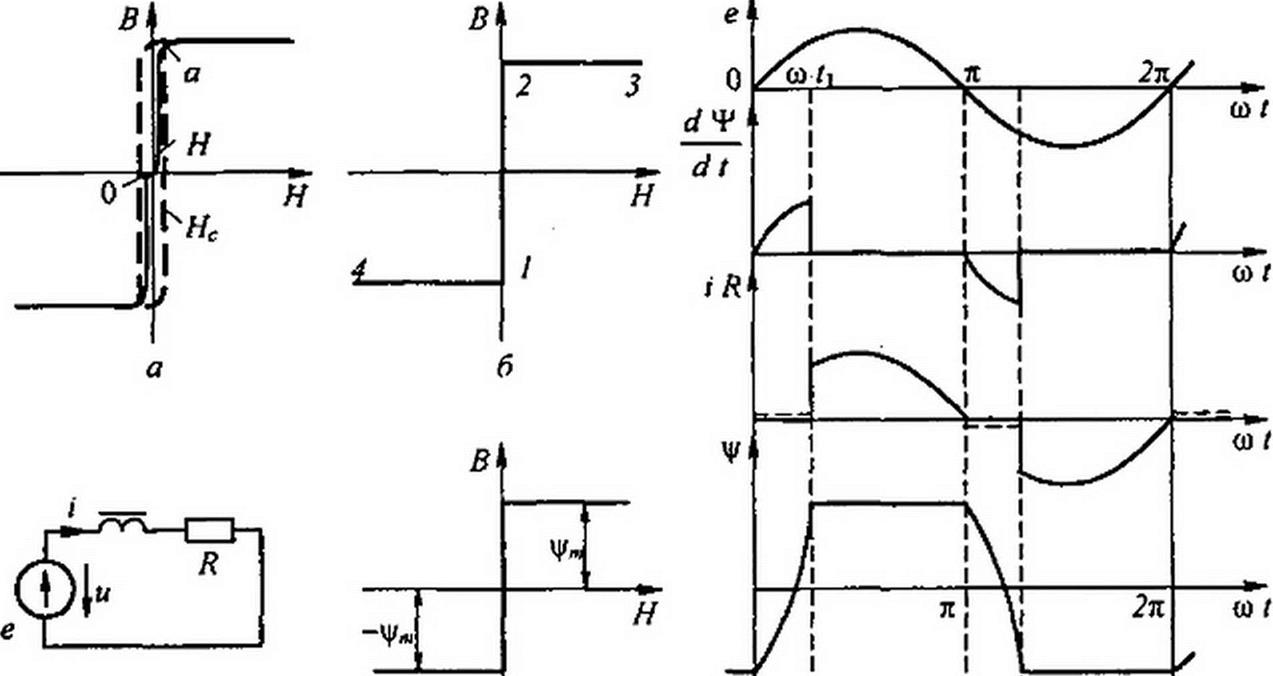

§ 15.49 Расчет цепей, содержащих индуктивные катушки, сердечники которых имеют почти прямоугольную кривую намагничивания. Кривые намагничивания некоторых высококачественных магнитомягких материалов, например 65НП, 68НМП и др., близки по форме к прямоугольной: на участке 0—а (рис. 15.34, а) кривая почти совпадает с осью ординат, а на участке а— b расположена почти параллельно оси абсцисс.

На рис. 15.34, а штриховой линией показана предельная петля гистерезиса. Коэрцитивная сила Яс для таких материалов очень мала и составляет 1-10 А/м.

Расчет электрических цепей переменного тока, содержащих индуктивности, сердечники которых выполнены из упомянутых магнитных материалов, обычно производят с помощью метода кусочно-линейной аппроксимации (см. пример 155). Для облегчения расчета кривую намагничивания заменяют идеально прямоугольной (рис. 15.34, б). Участки 4—1 и 2—3 параллельны оси абсцисс, а участок 1—2 совпадает с осью ординат.

Если изображающая точка перемещается по участку /—2, то изменяется только индукция в сердечнике при напряженности поля в сердечнике, почти равной нулю. При движении изображающей точки по участкам 4—1 и 2—3 меняется только напряженность поля Н, а индукция в

|

|

в г д

Рис. 15.34

сердечнике остается неизменной.

Пример 155. Схема (рис. 15.34, в) состоит из источника синусоидальной ЭДС е = Ет sin со/, индуктивности с заданной зависимостью потокосцепления V от тока i и

резистора сопротивлением R. Вывести формулу для определения Ч* и i и построить графики изменения ф и i во времени в установившемся режиме.

Решение. Так как потокосцепление V равно произведению индукции в сердечнике В на площадь поперечного сечения сердечника и на число витков обмотки: ку = В S и\ а по закону полного тока ток i ~ Н Uw, т. е. пропорционален напряженности магнитного поля в сердечнике, то зависимость потокосцепления оттока г (рис. 15.34, г) качественно такая же, как и зависимость В = f(H) (рис. 15.34,6). Имеем

d\u

d\u

——+ /?/= £_ sin соt. dt

В интервале времени от со t - 0 до со/ = оГ| (назовем его первым) ток / = 0, все напряжение приходится на индуктивную катушку dyldt = Ет sin со t и потокосцепление V изменяется от до (изображающая точка на рис. 15.34,6 перемещается от / к 2).

В этом интервале dy = Е„, sin со/ dt\ следовательно,

V = - -^2- cos со t + С, (15.63)

О)

где С — постоянная интегрирования.

Во втором интервале времени от соI = со/| до со/ = л потокосцепление V остается постоянным и равным dyfdi = 0; из уравнения (15.62) получим

£

R i = Ет since /, или / = —— sinew. (15.64)

R

Таким образом, во втором интервале времени ток / изменяется по закону синуса, потокосцепление V постоянно и равно V„,. При этом изображающая точка перемещается по участку 2—3 (рис. 15.34, 6).

Найдем постоянную интегрирования С и значение Для определения С запишем уравнение (15.63) при <ог = 0. Для этого момента времени = поэтому -\рт = Ет /со + С. Отсюда С = -ц*т + Ет / <о.

Для нахождения w q воспользуемся также уравнением (15.63), учтя, что при wz = о/| V = Vm. Получим

| |||

| |||

Отсюда

| |||||||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

|

Характер изменения тока/, потокосцепления ц» и d^ldt, когда о> у „,/£„< I, показан на рис. 15.34, д.

Если амплитуда ЭДС Ет < to то второго интервала времени не возникнет, т. е. ток i - 0 в течение всего периода.

Отметим, что если учитывать гистерезис, то перемагничивание сердечника будет происходить при токе /*0. При dyldt>$ i = ic, при dxy/di<0 i = -ie (см. пунктир на рис. 15.34, д). Ток /с соответствует коэрцитивной силе Нс (см. рис, 15.34, а).

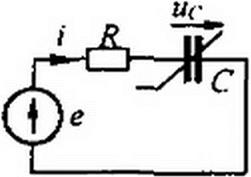

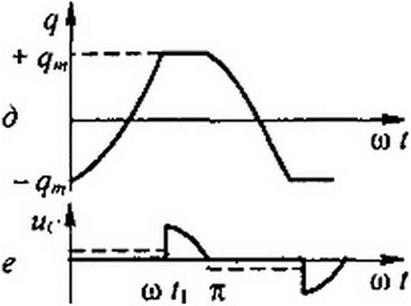

§ 15.50 Расчет цепей, содержащих нелинейные конденсаторы с прямоугольной кулон-вольтной характеристикой. Метод расчета рассмотрим на примере цепи (рис. 15.35, а), которая состоит из источника синусоидальной ЭДС е = Еп, sin со/, нелинейного конденсатора с почти прямоугольной кулон-вольтной характеристикой (рис. 15.35, б) и резистора сопротивлением R. Задача эта близка рассмотренной в § 15.49. По второму закону Кирхгофа ис + R — = е. При перезарядке конденсато- dt

| |||||

| |||||

| |||||

|

|

|

ра изображающая точка движется по участку 2—/ характеристики q = f(uc^ при этом и(- =0. Когда перезарядка закончится, все напряжение источника окажется приложенным к конденсатору. При 1=0 q = ~qm. Во время перезарядки, когда ис =0,

dq ЕЕ

R — - Ет sin со t\ q------------ — cos co t - qm + ——.

dt m uR ®R

К концу перезарядки при <d q достигает значения qm',

| |||

| |||

В интервале времени от со /j до п ис = Ет sin со Z.

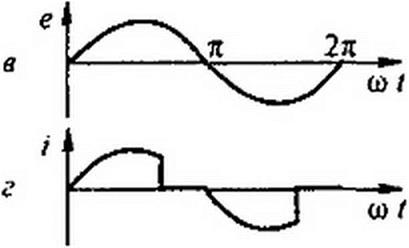

Графики z, q, uq изображены на рис. 15.35.

Если учесть гистерезис (см. рис. 15.35), то перезарядка конденсатора происходит при напряжении на нем, немного не равном нулю (см. штриховая линия на рис. 15.35, г, д, е).

§ 15.51 Выпрямление переменного напряжения. Под выпрямлением переменного напряжения понимают процесс преобразования переменного напряжения в постоянное или пульсирующее. Выпрямление производят с помощью полупроводниковых, ламповых или других типов диодов.

Неуправляемый диод изображают на схемах в виде большой треугольной стрелки с поперечной чертой у острия. Стрелка показывает проводящее направление. Сопротивление диода в проводящем направлении в тысячи раз меньше, чем в непроводящем.

По числу фаз выпрямленного переменного напряжения выпрямительные схемы делят на одно- и многофазные. Однофазные схемы подразделяют на схемы одно- и двухполупериодного выпрямления.

В однополупериодных схемах выпрямление производится, грубо говоря, в течение одного полупериода питающего напряжения, в двух- полупериодных — в течение обоих полупериодов.

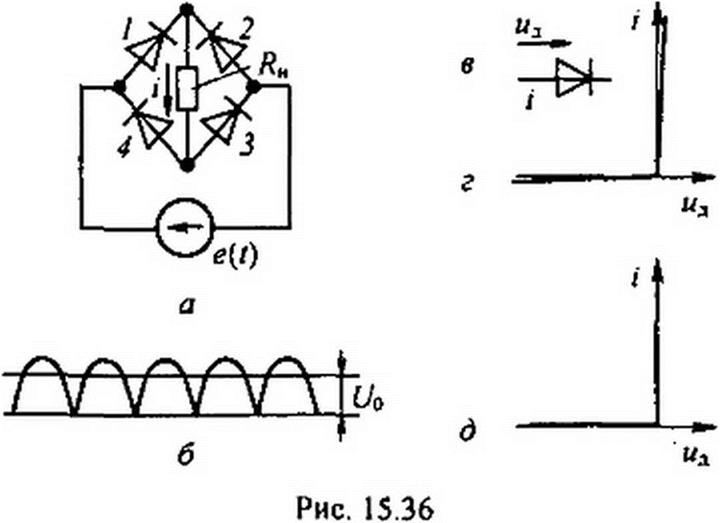

Мостовая схема однофазного двухполупериодного выпрямления представлена на рис. 15.36, а. Она состоит из четырех полупроводниковых диодов (/, 2, 3 и 4), источника выпрямляемого синусоидального напряжения e(Z) и нагрузки RH. На рис. 15.36, в показаны положительные направления тока i и напряжения иЛ на диоде.

|

На рис. 15.36, г изображена ВАХ диода. В целях облегчения анализа вместо нее будем пользоваться идеализированной ВАХ, изображенной на рис. 15.36, д.

В соответствии с этой идеализированной характеристикой, когда через диод проходит ток, падение напряжения на нем равно нулю и, следовательно, сопротивление самого диода равно нулю. Когда напряжение на диоде отрицательно (т. е. отрицательна взятая в направлении стрелки рис. 15.36, в разность потенциалов на самом диоде), диод не проводит тока (7 - 0) и сопротивление его равно бесконечности.