Коэффициент усиления по току kj равен отношению приращения тока на выходе к приращению тока на входе. Для схемы с общим эмиттером

k = =

' 1 - а ’

для схемы с общим коллектором

' 1 - а

Так как коэффициент а = 0,95+ 0,99, то к, *20+100.

При работе транзистора в качестве усилителя напряжения важно, чтобы приращение напряжения на нагрузке Дивых включенной в выходную цепь, было больше приращения напряжения на входе управляющей цепи Д«вх.

Коэффициент усиления по напряжению = Дивых/Дивх. При использовании транзистора в качестве усилителя напряжения его включают по схеме с общей базой (см. рис. 15.21, а) или по схеме с общим эмиттером (см. рис. 15.21, б).

Для схемы с общей базой ки составляет несколько сотен, для схемы с общим эмиттером — несколько десятков или сотен.

Усиление по мощности достигается во всех схемах включения на рис. 15.21. Коэффициент усиления по мощности кр равен отношению приращения мощности в нагрузке ДРК к приращению мощности на входе транзистора ДРу.

Наибольшее усиление по мощности достигается а схеме с общим эмиттером. Для нее кр может достигать значений 104 и более.

§ 15.32 Связь между приращениями входных и выходных величин биполярного транзистора. Напряжение на входных и( и напряжение на выходных и2 зажимах являются функциями входного и выходного /2 токов, т. е.

= (/jJj); (15.42)

u2 = Ui (/j, <2). (15.43)

Условимся исходные значения токов и напряжений обозначать большими буквами (U,а приращения — малыми (Ди, А/). Пусть токи получили малые приращения Д/( и д/2 и стали равными /, + Д/, и /2 + Дм. При этом напряжения также получили приращения и стали равными +Ди( и U2 + Ди2. Следовательно,

Условимся исходные значения токов и напряжений обозначать большими буквами (U,а приращения — малыми (Ди, А/). Пусть токи получили малые приращения Д/( и д/2 и стали равными /, + Д/, и /2 + Дм. При этом напряжения также получили приращения и стали равными +Ди( и U2 + Ди2. Следовательно,

U\ + ДУ| = (7] ((/) + А/,). (/2 + Д/зЖ

U2 + Ьиг = U2{U\ + Д'| ), (/2 + »

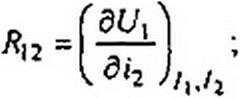

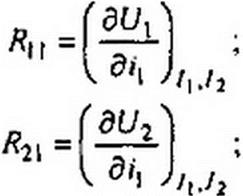

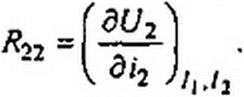

Найдем связь между приращениями напряжений Ди, и Ди2 и приращениями токов Д/, и Д/2. С этой целью разложим правые части равенств (15.44) и (15.45) в ряд Тейлора для функции от двух переменных по степеням приращений Д/, и Д/2 и воспользуемся тем, что в силу малости приращений можно пренебречь слагаемыми, содержащими Д/, и Д/2 в степенях выше первой. В результате получим

Uy + Ди] - Uy (/|,/2) + Д/, ■ /?ц + Д/2 Л]2;

U2 + Ди2 — U2 (/,, /2 ) + Д/| • Л21 + Д/2 Л22»

| |||||||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

Обратим внимание на то, что Я21 * Л)2.

Значения Лп. Я12, Я22 могут быть найдены графически из характеристик транзи

стора или опытным путем, поэтому в дальнейшем будем полагать их известными. Если из

(15.44) вычесть (15.42), а из (15.45) — (15.43), то

(15.44) вычесть (15.42), а из (15.45) — (15.43), то

AWj — /?| | Д/[ + /?;2 Д^2»

= ^21 Д4 + ^22 ^{2-

Из (15.46) и (15.47) следует, что по отношению к малым приращениям транзистор можно заменить эквивалентной линейной схемой замещения.

§ 15.33. Схема замещения биполярного транзистора для малых приращений. Методика расчета схем с управляемыми источниками с учетом их частотных свойств. В схемы замещения для малых приращений часто вводят не сопротивления Л)(, Л|2, R2l, R22, которые рассматривались ранее, а некоторые расчетные сопротивления— сопротивления базы коллектора /?к, эмиттера и некоторый управляемый источник, ЭДС которого равна произведению тока управляемой цепи на расчетное сопротивление Rm.

Значения R^, RK, R3 и Ят определяют через и /?22.

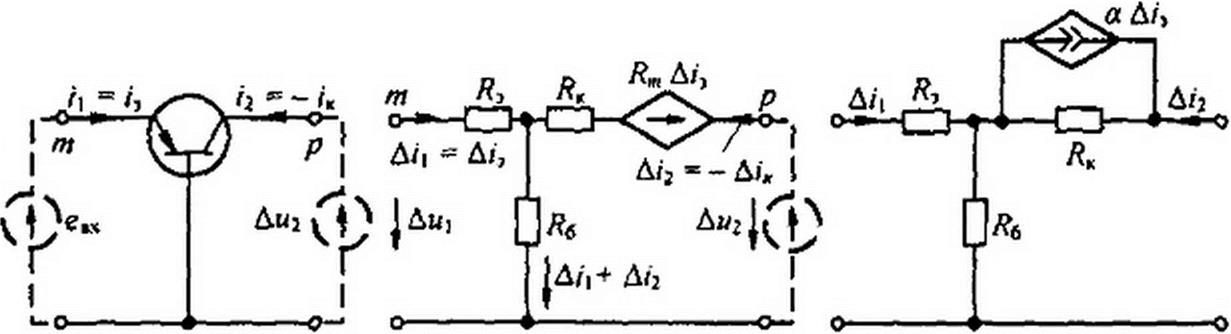

Рассмотрим схему замещения транзистора, когда общим электродом является база (рис. 15.23, а). Входной ток в ней /, =*/,, выходной ток /2 -~iK (положительное направление для тока /2 принято противоположным положительному направлению тока jf на рис. 15.21, а). Схема на рис. 15.23, б заменяет схему на рис. 55,23, а для малых приращений.

|

|

аба

Рис. 15.23

По второму закону Кирхгофа составим уравнения для двух контуров схемы (рис. 15.23, б):

По второму закону Кирхгофа составим уравнения для двух контуров схемы (рис. 15.23, б):

Awi - (Л, + Я§) Д^ + Д/2;

Ди2 - = Лб

Ли 2 =и^= фр - ф^.

где Фт — потенциал точки т\ Ф(/ — потенциал точки q и т. д. Сопоставляя (15.48) и (14.49) с (15.46) и (15.47), определим

Я>-ьЯб=Ли; Яб-/?)2; ^Л + Лб = Л2]; RK + R$ = /?22.

Последние уравнения дают возможность найти сопротивления /?,. /?х и Rm по известным сопротивлениям 7?ц, /?)2, /?2), Я22. Источник ЭДС R„ введен в схему замещения (рис. 15.23, б) для того, чтобы учесть в расчете усилительное действие транзистора; ЭДС этого источника пропорциональна входному току.

Таким образом, для расчета малых приращений входных и выходных токов в нелинейной схеме (см. рис. 15.23. а), определения коэффициентов усиления и входных сопротивлений следует произвести расчет линейной схемы (см. рис. 15.23, б), подключив к ее входным зажимам источник малой, обычно синусоидальной, ЭДС, а к выходным зажимам — нагрузку Ян. Источник ЭДС Rm в этой схеме является зависимым источником ЭДС.

В заключение остановимся еще на двух положениях.

1 , В схемах замещения транзисторов вместо зависимого источника ЭДС и последовательно с ним включенного резистора часто используют зависимый источник тока и шунтирующий его резистор. Так, в схеме на рис. ! 5.23, в вместо источника ЭДС Rm и резистора /?к можно включить управляемый источник тока —— Д/э = а Д/э и зашу^гтиро- вать его резистором RK. *

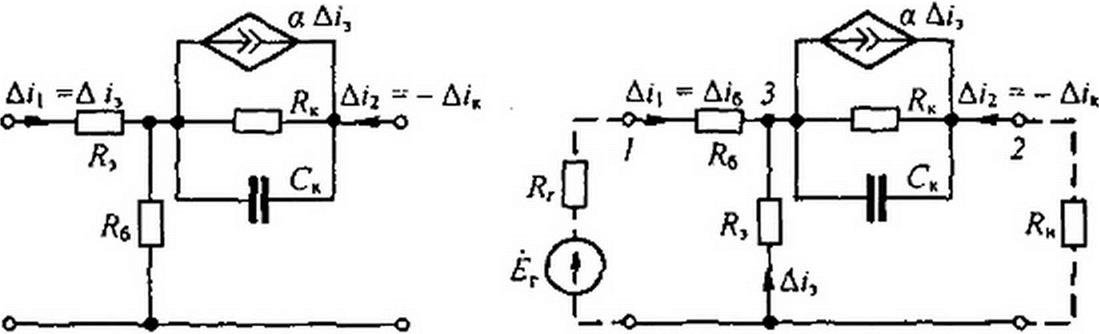

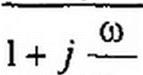

2. При относительно высоких частотах и быстро протекающих процессах р—л-пере- ходы проявляют свои емкостные свойства и имеет место инерционность основных носителей зарядов. Емкостные свойства учитывают в расчете, шунтируя в схеме замещения кол

лекторный р—л-переход некоторой емкостью С\, а инерционность носителей заряда — вводя зависимость коэффициента усиления а транзистора от комплексной частоты р

лекторный р—л-переход некоторой емкостью С\, а инерционность носителей заряда — вводя зависимость коэффициента усиления а транзистора от комплексной частоты р

где а0 — коэффициент усиления транзистора на постоянном токе;

“о ~

Емкость эмиттерного перехода обычно не учитывают, так как она шунтирует относительно малое по сравнению с RK сопротивление /?э.

Для высокой частоты схема замещения транзистора, собранного по схеме с общей

базой, изображена на рис. 15,24. а с общим эмиттером — на рис. 15.24, б. В зависимости

|

| ||||

| ||||

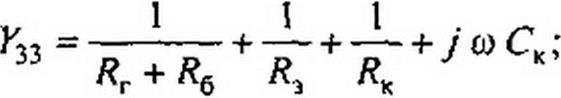

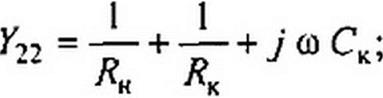

от типа транзистора имеет значение от нескольких десятых МОм до нескольких МОм; /?э —несколько десятков Ом; —несколько десятков или сотен Ом; Ск —от нескольких единиц до нескольких десятков или сотен пФ.

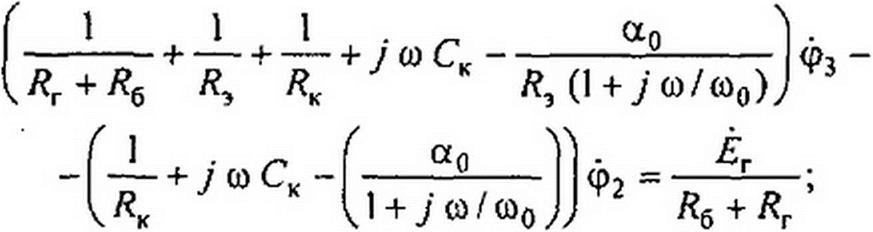

Рассмотрим методику расчета схем с управляемыми источниками для малых переменных составляющих на примере схемы (рис. 15.24, б). Штриховой линией на ней показаны генератор сигнала (ЭДС Ег, внутреннее сопротивление /?г) и нагрузка /?н. Для синусоидального процесса

| |||

| |||

|

|

0)0

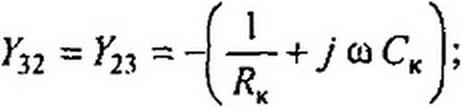

циалов. Незаземленных узлов — два (5 и 2). Поэтому

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| |||

| |||

|

| |||

| |||

_ а ф, ф.

Слагаемые содержащиеся в J33, и -а—, содержащиеся в

перенесем в левые части уравнения (15.50) и (15.51) и заменим а

(Xq

(Xq

(D0

Получим

| |||||||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

Решив совместно (15.52) и (15.53), определим ф3 и ф2, а по ним все токи и напряжения.

3 15.34. Графический расчет схем на транзисторах. Схемы на транзисторах при относительно низких частотах на практике иногда рассчитывают не с помощью рассмотренных схем замещения, при использовании которых необходимо знать Яэ, Яб, RK и Rm, а путем непосредственного применения семейства характеристик транзистора. Этот способ расчета показан на примере 153.

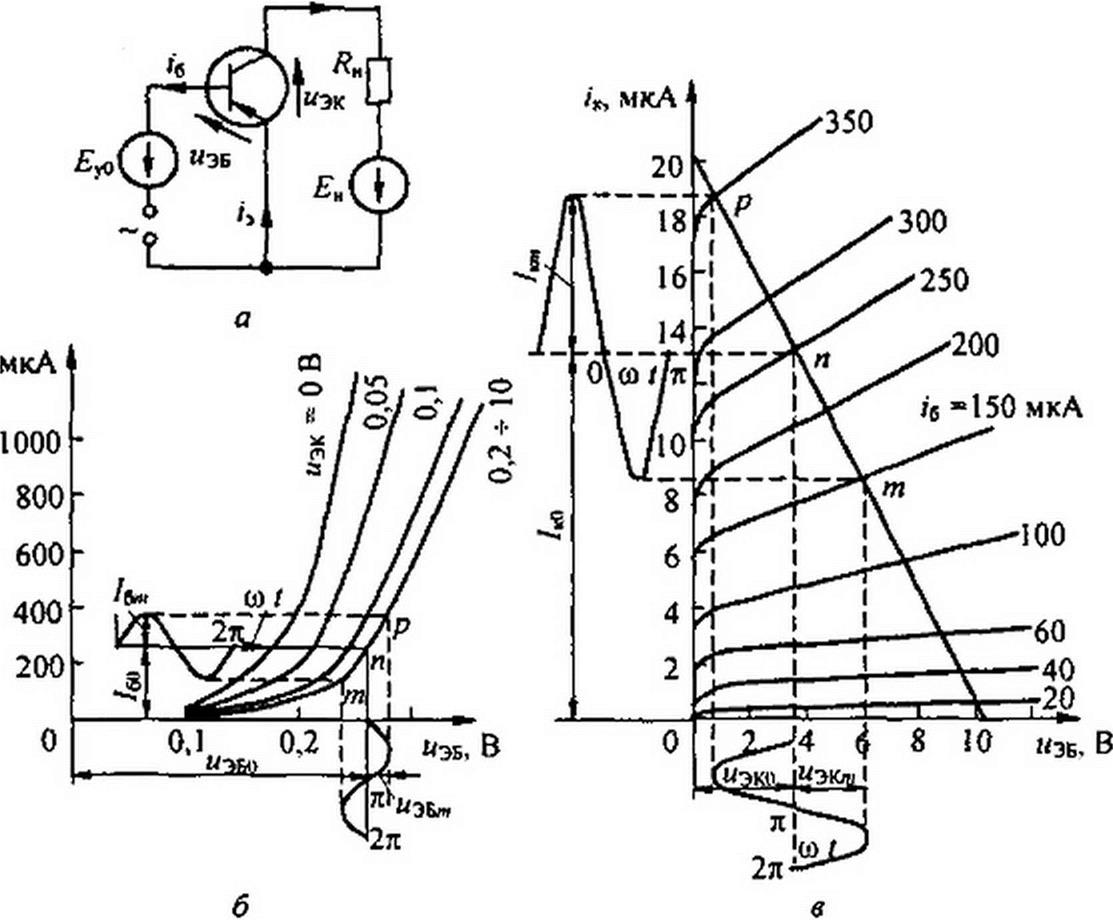

Пример 153. Определить коэффициенты усиления по току, напряжению и мощности схемы (рис. 15.25, а), предназначенной для усиления слабых синусоидальных колебаний.

Входные характеристики использованного в схеме транзистора изображены на рис. 15.25, б, выходные — на рис. 15.25, в. Параметром на рис. 15.25, в является ток /6. Сопротивление нагрузки /?н=500 0м. ЭДС смещения в выходной цепи Е^ - 10 В. ЭДС смешения 8 цепи управления £у0 = 0,25 В.

Р е ш е н и е. На рис. 15.25, в проводим прямую, представляющую собой ВАХ нагрузки Лн = 500 Ом. Эта прямая пройдет через точку iK =0, изк = Ekq = 10 В и через точку 4 - Е*о / = 20 мА, «эк = 0.

Семейство входных характеристик транзистора П14, как это видно из рис. 15.25,6, обладает той особенностью, что в интервале значений иэк = 0,2-5-10 В зависимость тока базы г$ от напряжения между эмиттером и базой изображается одной и той же кривой. Найдем значение тока = /б() в режиме, когда на входе действует только ЭДС £у0 я 0,25 В.

Из рис. 15.25, б следует, что при = 0,25 В ток fa = ! 60 = 250 мкА (точка и). Далее найдем ток /к = /х0 и напряжение изк - U3t.Q в этом режиме.

|

| ||||

| ||||

На семействе кривых рис. 15.25. в режим работы при £у = Еу0 определяется точкой л, полученной в результате пересечения ВАХ нагрузки с той кривой семейства iK =Д«ЭК), для которой параметром является = 250 мкА.

В точке п /х = /к0 = 13.1 мА. и,к - и,ы0 - 3.5 В. Линеаризуем входную характеристику в рабочей точке. С этой целью проведем в окрестности точки п (см. рис. 15.25. б) прямую так. чтобы она на возможно большем участке совпала с касательной к кривой i$ = /(л3(5) в точке п. Крайними точками проведенной прямой будем считать точки р и т. В точке р ток 1§=350мкА и н^=0,23В В точке т ток /g = 150 мкА и w^=0.23B. Этим точкам соответствуют одноименные точки р и т на рис. 15.25. в.

В точке/? (см. рис. 15.25. в) iK л 18,6 мА, в точке т iK =8,5 мА. Таким образом, при подаче на вход схемы синусоидального напряжения амплитудой U^m - 0,02 В в цепи управления появится синусоидальная составляющая тока, имеющая амплитуду = ~ мкА. а в выходной цепи кроме постоянного тока /к0 возникает синусои

дальный ток амплитудой = 5,0 мА*). При этом на выходных зажимах транзистора действует синусоидальная составляющая напряжения, имеющая амплитуду й,кт = 2,45 В.

Тогда коэффициент усиления по току

| |||||

| |||||

| |||||

Коэффициент усиления по напряжению

л , _ 500 5,0 10^ _

" ’ Дн.х ' Uym 0.02

Коэффициент усиления по мощности

к = = = 5°0 (5.0-10'3)2 = 6250

р ~ 0.02-100 Ю-6

‘'Берем первую гармонику переменной составляющей коллекторного тока.

Входное сопротивление транзистора между зажимами эмиттер—база для синусоидальной составляющей

Эб = = 0,02 В" = 200 Ом.

36 /у„ 100 мкА

Выходное сопротивление между зажимами эмиттер—коллектор для синусоидальной составляющей

Яэык эк * = 490 Ом.

/»» 5.0 мА

В тепловом отношении транзистор работает в ненапряженных условиях, так как мощность, выделяемая в нем в режиме, соответствующем точке п (см. рис. 15.25, б),

C'juo Ло = 3.5 В -13,1 мА = 45,8 мВт,

что значительно меньше допустимой для данного транзистора мощности рассеяния 150 мВт.

§ 15.35 Принцип работы полевого транзистора. Полевыми называют транзисторы, управляемые электрическим полем. Их работа обусловлена в основном носителями одной полярности, поэтому их называют иногда униполярными.

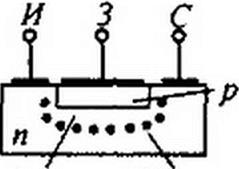

Принцип действия полевого транзистора поясняет рис. 15.26, а. В полупроводнике n-типа создается небольшая p-область. У «-области имеется два электрода: исток И и сток С. Электрод p-области называют затвором 3. С помощью электрода 3 создается электрическое поле в «-области, примыкающей к p-области. Это поле влияет на распределение в ней основных носителей (электронов).

|

| ||||

| ||||

|

|

Если потенциал затвора 3 станет меньше потенциалов истока и стока С, то упомянутая часть «-области (границы ее показаны точками) окажется обедненной электронами. Вследствие этого ширина канала, по которому могут проходить основные носители от электрода истока к электроду стока, уменьшится.

Если потенциал стока С будет выше потенциала истока И (нси > 0), то током от истока к стоку можно управлять, изменяя напряжение между истоком и затвором uw. При некотором нзи = иЗИ} проводимость канала стремится к нулю и ток /с =0.

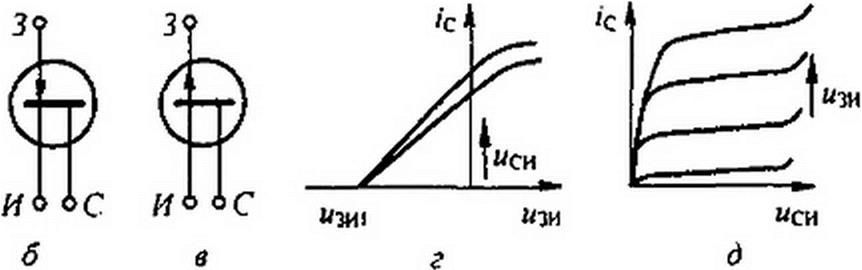

В полевом транзисторе p-типа п- и p-области меняются местами по сравнению с транзистором «-типа. Условные обозначения полевого транзистора «-типа показаны на рис. 15.26, б, а р-типа — на рис. 15.26, в.

§ 15.36 ВАХ полевого транзистора и схемы его включения. Входные (стокозатворные) ВАХ ic = изи) при некоторой фиксированной температуре показаны на рис. 15.26, г. Параметром является напряжение между стоком и истоком г/си. При некотором напряжении изи = йЗИ1 проводящий канал перекрывается и ток /с = 0.

Семейство выходных (стоковых) характеристик /с = Л^си) ПРИ па“ раметре изи изображено на рис. 15.26, д.

На обоих рисунках в направлении стрелки параметр возрастает.

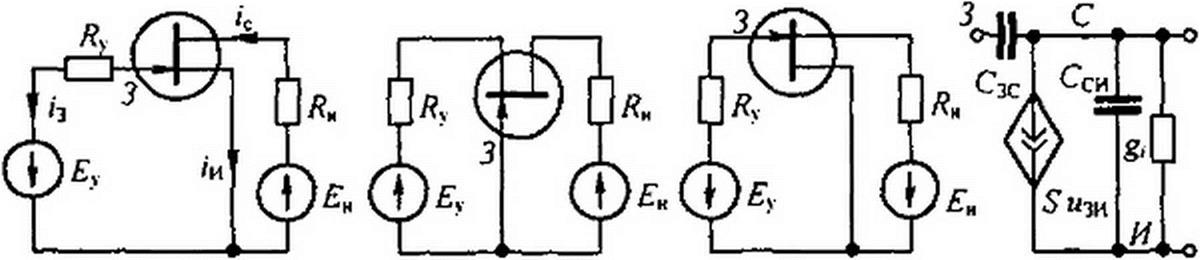

Три основных способа включения полевых транзисторов и-типа изображены на рис. 15.27. На рис. 15.27, а показана схема с общим истоком, на рис. 15.27, 6 — с общим затвором, на рис. 15.27, в — с общим сто-

а б в

Рис. 15.27

ком. Полярности источников для транзисторов p-типа следует изменить на противоположные по сравнению с указанными.

Полевые транзисторы имеют очень большое (теоретически бесконечно большое) входное сопротивление (во много раз больше, чем у биполярных), и потому схема их замещения (рис. 15.27, г) при относительно малых переменных составляющих для области относительно низких частот напоминает схему замещения электронной лампы (см. рис. 15.31). На ней изображен источник тока 5изи, где 5= Д/с / Д мзи — крутизна характеристики; пзи — малая переменная составляющая входного напряжения; g,= Д/с/ Д нзи — внутренняя проводимость. При высоких частотах на схеме рис. 15.27, г надо учесть частичные емкости между электродами 3 и С и И и С.

Достоинством полевых транзисторов является также большое усиление по току и мощности.

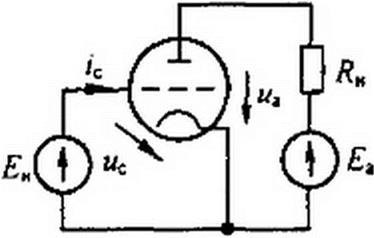

§ 15.37 Основные сведения о трехэлектродной лампе. Трехэлектродная лампа (триод) имеет три электрода: катод, анод и сетку. Эти электроды находятся в вакуумированном стеклянном или металлическом баллоне.

Катод, подогреваемый нитью накала от вспомогательной батареи (обычно не показываемой на схемах), испускает электроны вследствие явления термоэлектронной эмиссии. Поток электронов направляется ко второму (холодному) электроду — аноду — только в том случае, если потенциал анода выше потенциала катода. Если же потенциал анода сделать ниже потенциала катода, то потока электронов от катода к аноду не

будет (в этом случае анод не притягивает электроны, а отталкивает их). В результате этого электронная лампа обладает несимметричной ВАХ.

Третий электрод — сетка — расположен ближе к катоду, чем анод. Поэтому электрическое поле, создаваемое между сеткой и катодом, даже при малых напряжениях между ними оказывает сильное влияние на поток электронов с катода на анод. Сетка является управляющим электродом. Путем изменения потенциала сетки можно управлять анодным током лампы. Как и транзистор, электронная лампа может быть включена в схему тремя основными способами: с общим катодом, с общей сеткой и с общим анодом (в зависимости от того, какой

|

из электродов является общим для анодной и сеточной цепей).

На рис. 15.28 изображена наиболее часто используемая схема — схема с общим катодом. Как и транзистор, электронная лампа может служить в качестве усилителя тока, напряжения и мощности. Возможность выполнения лампой всех этих функций основывается на том, что измене

ние разности потенциалов между сеткой и катодом оказывает более сильное влияние на поток электронов с катода на анод, чем изменение (на то же значение) разности потенциалов между анодом и катодом.

§ 15.38 ВАХ трехэлектродной лампы для мгновенных значений. Цепь, образованную анодом и катодом трехэлектродной лампы, источником ЭДС Еа и нагрузкой /?к, называют анодной цепью. Цепь, образованную сеткой и катодом электронной лампы и источником ЭДС £с, называют сеточной цепью.