§ 15.17 Некоторые общие свойства симметричных нелинейных элементов.

1. Если нелинейный элемент с симметричной характеристикой работает в условиях, когда одна из определяющих его состояние величин, например величинах, изменяется во времени по закону х = х0 + х„, sin coz, то в отношении другой определяющей его состоя

ние величины (величины у) можно сделать следующие выводы:

1) постоянная составляющая функции у0 зависит не только от л0, но и от х„, что следует из (15.12);

2) в кривой у = /(со г) появляются четные гармоники, которые исчезают при х0 =0. Фаза четных гармоник зависит от знака постоянной составляющей (от знака х0);

3) путем изменения х0 или yQ можно изменять амплитуды первой и высших гармоник функций.

|

|

а б

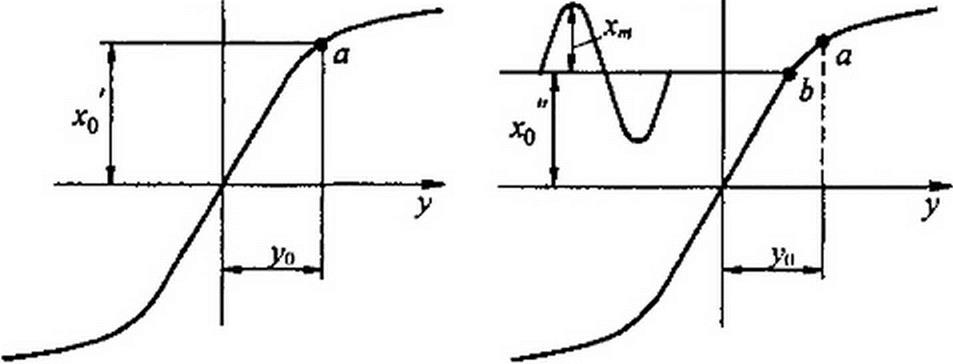

Рис. 15.14

Первое из этих свойств поясним графически. Пусть нелинейный элемент работает при отсутствии синусоидальной составляющей (хЛ| =0). Тогда изображением этого процесса на характеристике нелинейного элемента будет точка а (рис. 15.14, а}. Для нее

| |||||

| |||||

| |||||

Этот результат следует из (15.12), если учесть, что Jo(O) = 1.

Если же нелинейный элемент работает при хт * 0, то, для того чтобы постоянную составляющую функции у0 сохранить прежней, постоянная составляющая х0 должна быть снижена (или снизится сама) со значения х'о до Xq.

Постоянная составляющая где Xq определяется ординатой точки Ь. расположенной ниже точки а (рис. 15.14, б).

| |||||

| |||||

| |||||

Первое и третье из этих свойств широко используют в теории управляемых нелинейных элементов, второе свойство — в теории умножителей и делителей частоты.

Пример 150. Нелинейный элемент с характеристикой у = a sh 0 х сначала работал при у0/а - 41,1 и отсутствии переменной составляющей (3 хт - 0). Затем режим работы его изменился: постоянная составляющая у$!а осталась прежней, но появилась переменная составляющая 3*> амплитуда которой 3*т=4- Найти постоянные составляющие Рх0 в этих двух режимах.

Решение. В первом режиме 0 — Arsh 4 М — 41,1. Во втором режиме 3 хо = Arsh(41,1 / J0(j 4)) = Arsh 3,63 = 2.

Таким образом, при переходе от первого режима ко второму постоянная составляющая 3 *о изменилась с 4,41 до 2. т. е. более чем в два раза.

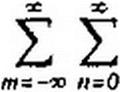

II. В энергетическом отношении общие свойства нелинейной цепи, содержащей одну нелинейную катушку (конденсатор) с безгистерезисной симметричной характеристикой, в которой действуют генераторы синусоидальных колебаний с частотами /, и /2 и возникают токи и напряжения частот fm,„ -т f}+n f2 (тип — простые числа, принимающие положительные, отрицательные и нулевые значения), для периодических процессов описываются теоремой Мэнли и Роу.

Если через IVm„ =Umll + обозначить среднюю за период мощность,

|

|

поступающую в нелинейную индуктивную катушку (конденсатор) на частоте fm.n = m f\+n /2» то теорема устанавливает связь между мощностями, поступающими в нелинейный элемент на различных частотах. Эту теорему записывают в виде двух соотношений (доказательство см., например, в [24]):

поступающую в нелинейную индуктивную катушку (конденсатор) на частоте fm.n = m f\+n /2» то теорема устанавливает связь между мощностями, поступающими в нелинейный элемент на различных частотах. Эту теорему записывают в виде двух соотношений (доказательство см., например, в [24]):

/7? ИС »

/Л ,7г

«/l +rt/2

§ 15.18 Появление постоянной составляющей тока (напряжения, потока, заряда) на нелинейном элементе с симметричной характеристикой. Если к нелинейному резистору с симметричной ВАХ, например i = ait, подвести напряжение в виде двух компонент 1/ = Ц sin<of + C'2 sin(2 ©/ + <₽), частоты которых относятся как 1:2 (в более общем случае как 2 к /(2 р +1). где к и р — целые положительные числа), то в токе, проходящем через HP, несмотря на отсутствие выпрямите/тей, появится постоянная составляющая, равная -0,75a (/j2 (Л sintp. Ее значение зависит не только от Ux и U2> но и от угла Ф- Сам факт возникновения постоянной составляющей в этих условиях называют селективным выпрямлением. Селективно оно потому, что возникает не при любом соотношении частот двух напряжений, а при вполне определенном. Сходное явление имеет место в нелинейных индуктивных катушках и конденсаторах. Так, если на нелинейную индуктивную катушку с ВАХ / = а$ЬрФ воздействовать потоками частот о и 2а, то при отсутствии постоянной составляющей в МДС в потоке кроме указанных гармоник появится и постоянная составляющая. Для ее определения положим Ф х Фо + Ф] sin(w / + <р) + Ф: sin 2 <о г, подставим в формулу для тока и, разложив ток в ряд Фурье, приравняем постоянную составляющую тока нулю. 0 результате получим формулу для определения Фо:

dl v

J<> (J ь,) (jь2 )

где b0 = рФ0: b2 = рФ2-

Если через нелинейный конденсатор проходят первая и вторая гармоники тока, а угол Ф # 0, то на нем будет постоянная составляющая заряда при отсутствии постоянной составляющей напряжения.

§ 15.19 Типы характеристик нелинейных элементов. При анализе и расчете электрических цепей с нелинейными элементами в зависимости от рассматриваемого вопроса используют различные типы характеристик одного и того же нелинейного элемента:

а) характеристики для мгновенных значений;

б) ВАХ по первым гармоникам тока и напряжения;

в) ВАХ для действующих значений.

§ 15.20 Характеристики для мгновенных значений. Основным типом характеристик являются характеристики, связывающие мгновенные значения основных определяющих величин: тока и напряжения на нелинейном резисторе, индукции и напряженности в сердечнике нелинейной индуктивности, заряда и напряжения на нелинейном конденсаторе. Будем называть их характеристиками для мгновенных значений. Иногда перед этим названием добавляют, соответственно, следующие слова: вольт-амперные, вебер-амперные или кулон-вольтные. В силу ряда причин, обусловленных различными физическими процессами в самих нелинейных элементах, форма характеристик меняется с увеличением скорости изменения определяющих величин во времени.

§ 15.21 ВАХ по первым гармоникам. Под ВАХ по первым гармоникам понимают графическую или аналитическую связь между амплитудой (действующим значением) первой гармоники тока и амплитудой (действующим значением) первой гармоники напряжения на нелинейном элементе.

Этот тип характеристик подразделяют на две подгруппы. В первой подгруппе напряжение (поток или заряд) на нелинейном элементе изменяется по синусоидальному закону, а во второй по синусоидальному закону во времени меняется ток через нелинейный элемент (напряженность в сердечнике нелинейной индуктивной катушки или напряжение на нелинейном конденсаторе).

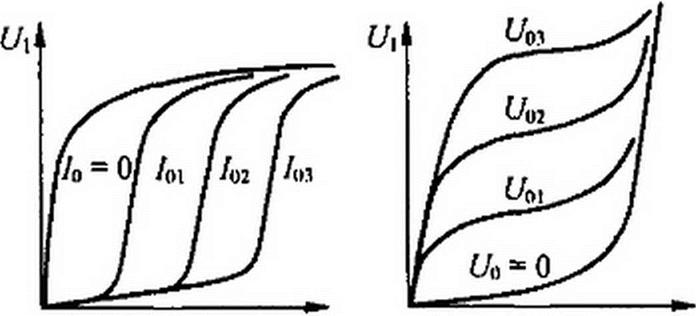

Если воздействующее на нелинейный элемент синусоидальное напряжение (синусоидальный ток) не содержит постоянной составляющей, то ВАХ для первых гармоник данного элемента изображают какой-то одной кривой. Если же воздействующее напряжение (ток) содержит постоянную составляющую, то вольт-амперные, вебер-амперные или кулон-воль- тные характеристики изображают семействами кривых, на которых постоянная составляющая тока, напряжения, потока или заряда является параметром.

Этот тип характеристик получают расчетным аналитическим или графическим путем по соответствующим характеристикам для мгновенных значений или снимают экспериментально.

При графическом построении задаются различными значениями амплитуды воздействующего на нелинейный элемент напряжения (тока, индукции, заряда), по точкам строят кривую тока (напряженности, напряжения) в функции времени и путем разложения ее в ряд Фурье находят соответствующие амплитуды первой гармоники тока (напряженности, напряжения). (Пример графического построения кривой тока в функции времени для управляемой нелинейной индуктивной катушки см. на рис. 15.17.)

Аналитически построение точек обсуждаемой характеристики производят. используя формулы (15.12) и (15.13) или иные, подобные им.

В § 15.23 рассмотрено применение формул (15.12) и (15.13) для получения единых характеристик по первым гармоникам для управляемых симметричных нелинейных элементов.

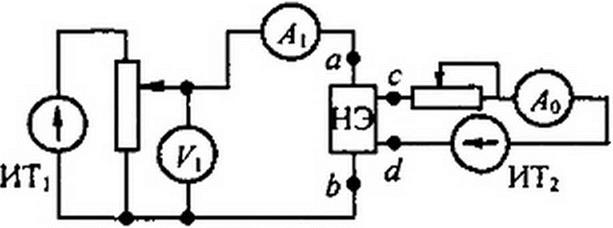

Для нелинейной индуктивной катушки ВАХ по первым гармоникам можно получить опытным путем с помощью схемы рис. 15.15, а, где ИТ} — источник синусоидальной ЭДС; ИТ2 — источник постоянной ЭДС; ab — зажимы управляемой цепи НЭ; cd— зажимы управляющей цепи НЭ. Измерительный прибор реагирует на первую гармонику напряжения, а измерительный прибор Л, — на первую гармонику тока.

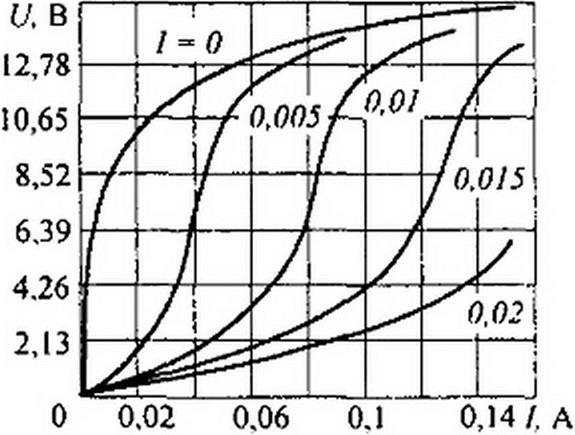

На рис. 15.15,5 качественно изображены ВАХ управляемой нелинейной индуктивной катушки по первым гармоникам. Параметром является ток управления /0. ВАХ по первым гармоникам для управляемого нелинейного конденсатора изображены на рис. 15.15, в. Параметром является управляющее постоянное напряжение С/о.

Снятие характеристик (рис. 15.15, б) производят следующим образом. Устанавливают некоторое произвольное значение тока /0 в цепи управления, затем плавно повышают напряжение и для каждого его значе-

|

|

|

| ||||

| ||||

ния записывают значение тока 1}. Затем то же проделывают при новом значении /0 и т. д. Результаты измерений наносят на график и соответствующие точки соединяют плавной кривой.

ВАХ для первых гармоник используют при расчете установившихся режимов в нелинейных цепях, который называют расчетом по первой гармонике (см. § 15.47). При расчете применяют ВАХ той подгруппы, которая более подходит по условию работу данного нелинейного элемента.

§ 15.22 ВАХ для действующих значений. Под ВАХ для действующих значений понимают зависимость между действующим значением синусоидального (несинусоидального) напряжения на нелинейном элементе и действующим значением тока, протекающего через него. Если напряжение (ток) содержит постоянную составляющую, то ВАХ для действующих значений изображают семейством кривых, на которых постоянная составляющая тока (потока, напряжения или заряда) является параметром.

Эти характеристики получают графическим или аналитическим путем из характеристик для мгновенных значений или снимают опытным путем с помощью схемы (см. рис. 15.15, а), но приборы Vx и в этом случае должны измерять действующие значения.

ВАХ для действующих значений зависят от формы напряжения на нелинейном элементе и (или) от формы протекающего через него тока, поэтому необходимо указывать, при каких условиях они получены.

При качественном и грубом количественном анализах полагают, что характеристики, снятые при одной форме напряжения на нелинейном элементе, близки к характеристикам, снятым при другой форме напряжения. В действительности же количественное различие в характеристиках может оказаться значительным. ВАХ для действующих значений используют при расчете, называемом расчетом по ВАХ для действующих значений (см. § 15.48).

§ 15.23 Получение аналитическим путем обобщенных характеристик управляемых нелинейных элементов по первым гармоникам. Как отмечалось, нелинейные индуктивности и конденсаторы, а также большая группа нелинейных резисторов имеют характеристики для мгновенных значений, которые могут быть приближенно описаны формулой у = a sh р х. Для каждого нелинейного элемента под х и у следует понимать свои величины (см. § 15.13).

Таким образом, х и у — обобщенные обозначения величин, определяющих работ)' нелинейного элемента. Для всех перечисленных нелинейных элементов можно построить единые характеристики по первым гармоникам. С этой целью положим х- х0 +хт sin о/. Тогда в соответствии с (15.13) амплитуда первой гармоники функции

У\т = 2 а сАр х0 (-; (J р х„)).

У\т = 2 а сАр х0 (-; (J р х„)).

Формула (15.19) устанавливает связь между амплитудой у}0, первой гармоники у, амплитудой х„, первой гармоники х и постоянной составляющей х0.

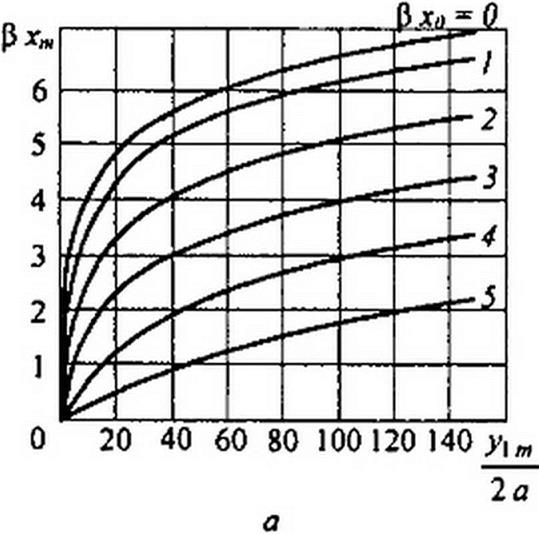

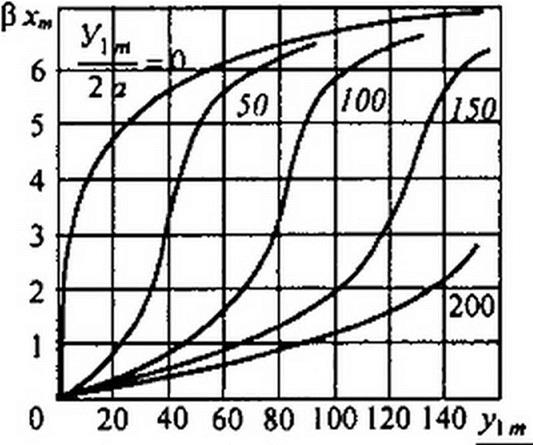

На рис. 15.16, а изображены характеристики управляемого нелинейного элемента 3хт ~ /(У1т/2а) при Рх0 = 0.1,2,3,4,5, построенные по (15.19). Кривыми можно пользоваться при известном значении параметра Рх0. Если известна не Рх0, а постоян

ная составляющая у0/а, то семейство кривых рх„, = /(у1т /(2 а)) при параметре у0/а может быть построено следующим образом. Из (15.12) находим shPx0 = —— и вместо ch р х0 в (15.19) подставим

ная составляющая у0/а, то семейство кривых рх„, = /(у1т /(2 а)) при параметре у0/а может быть построено следующим образом. Из (15.12) находим shPx0 = —— и вместо ch р х0 в (15.19) подставим

| |||

| |||

В результате получим

|

|

| |||||

| |||||

| |||||

|

|

|

| ||||

| ||||

| |||||

| |||||

| |||||

Кривые (см. рис. 15.16, б), построенные по формуле (15.20), являются характеристиками управляемого нелинейного элемента при значениях параметра у0/а = 0,50,100,150 и 200. Обратим внимание на то, что ylm/2a, pxw, у0/а —величины с нулевой размерностью. Если масштабы по оси уменьшить в ^2 раз, то кривые на рис. 15.15, б будут представлять собой характеристики по действующим значениям первых гармоник. Характеристика неуправляемого нелинейного элемента соответствует кривой, для которой yQ / а = 0.

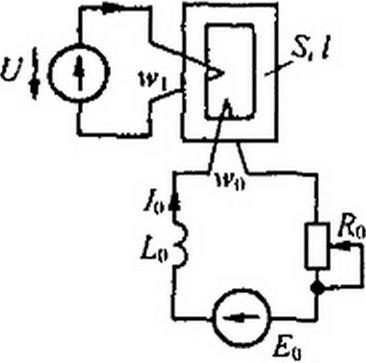

§ 15.24. Простейшая управляемая нелинейная индуктивность.

Простейшая управляемая нелинейная индуктивность изображена на рис. 15.17. Она образована обмотками и w2, намотанными на замкнутый ферромагнитный сердечник. Площадь поперечного сечения сердечника — 5 (м2), длина средней магнитной линии — I (м).

Обмотка включена в цепь переменного

тока, и по ней проходит переменный ток Z, содержащий первую и высшие гармоники.

Обмотка управления (подмагничивания) w0 присоединена к источнику постоянной ЭДС Ео через дополнительную индуктивность £0 и регулируемое резистивное сопротивление Rq. По обмотке протекает постоянный ток Л) =

Хотя переменный магнитный поток и наводит в обмотке переменную ЭДС, но переменный ток по ней практически не проходит, так как дополнительная индуктивность £0 образует для

переменного тока достаточно большое индуктивное сопротивление.

Пусть приложенное к обмотке Wj напряжение равно Um cos со/. Это напряжение равно ЭДС самоиндукции, взятой с обратным знаком (активное сопротивление обмотки считаем весьма малым):

Отсюда магнитный поток

Отсюда магнитный поток

Ф = sin о / + Фо - Фт sin со t + Фо;

СО H’j

Фт=ит,(®ч). (15.22)

где Фт — амплитуда переменной составляющей магнитного потока; Фо — постоянная составляющая магнитного потока.

Управляемая нелинейность позволяет путем изменения постоянного тока /0 в обмотке управлять переменным током i.

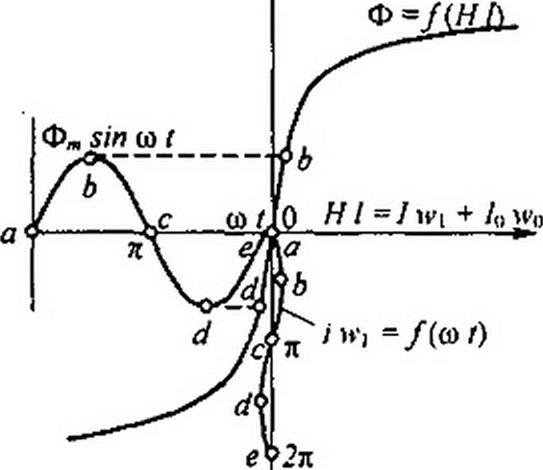

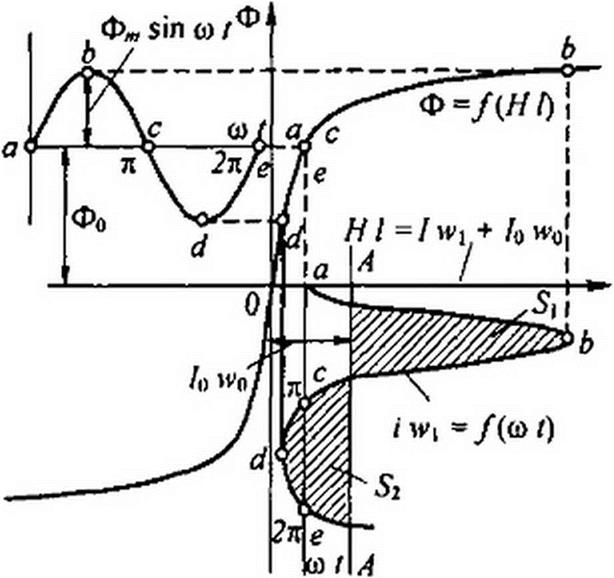

Принцип управления режимом ее работы и характер изменения во времени отдельных величин поясним с помощью рис. 15.18, а, б, где кривые Ф = f(H I) представляют собой зависимости потока Ф в сердечнике от произведения напряженности магнитного поля Н на длину средней магнитной линии Z сердечника.

Построения на рис. ] 5.18, а соответствуют случаю, когда /0 - 0, а на рис. 15.18, б — когда /0 *0. На обоих рисунках переменная составляющая потока Фп} sin at одинакова. Для рис. 15.18, а постоянная составляющая потока Фо = 0, для рис. 15.18, б Фо *0. На кривых Ф = /(со/),

|

| ||||||

| ||||||

| ||||||

|

| ||||

| ||||

Ф = /(Я/) И / W] ~ /(со /) наиболее характерные соответствующие друг другу точки обозначены одинаковыми буквами.

Построения производим в такой последовательности.

Сначала откладываем значения постоянной составляющей потока Фо и строим кривую Ф,)} sin со /. Затем произвольно задаемся различными моментами времени, например равными со / = 0; я / 2; я; 3 / 2 я; 2 л, и для каждого значения со/ с помощью кривой Ф- f(H Г) находим соответствующие значения НI и строим кривую i и>, + /0 w0 = /(со /) (для рис. 15.18, а /0 wQ —0), Ось времени для этой кривой направлена вертикально вниз и проходит через точки а, с, е в нижней части рисунка.

Ток / не содержит постоянной составляющей, так как в цепи обмотки W] нет источника постоянной ЭДС и выпрямителей.

Прямая А—А (рис. 15.18, б) является нулевой линией для кривой / = /(со /). Ток i изменяется относительно этой прямой так, что сред

нее значение его за период от со / = 0 до со / = 2 я равно нулю.

Другими словами, проводим прямую А—А так, чтобы площадь S, была равна площади 52. Расстояние, на которое удалена прямая А—А от оси ординат, равно /0 w0.

Полезно сопоставить выводы § 15.17, сделанные в обшей форме, с теми выводами,

которые применительно к нелинейному индуктивному элементу следуют из рассмотрения рис. 15.18, а, б. Сопоставимыми величинами являются х-Ф; y-(i+ /0 м-0); х0-Ф0; хт-Фт vq-/om-0; y = +/0

а) в § 15.17 утверждалось, что путем изменения y(t можно влиять на амплитуды первой и высшей гармоник функции у- f(a)f) этот вывод подтверждается построениями на рис. 15.18, а, о — амплитуды первой и высших гармоник функции / и-, = /(со О зависят

от f0 w0 (чем больше /0 w0, тем больше амплитуда первой гармоники тока /);

б) уо зависит не только от Фо но и от Фж, из построений рис. 15.18, а, б следует, что /0 w0 зависит не только от Фо, но и от Фт;

в) при наличии постоянной составляющей в составе функции х в кривой у = /(со/) появляются четные гармоники. Из рис. 15.18, б следует, что при наличии постоянной составляющей в составе магнитного потока Ф в кривой = /(со/) появляются четные гармоники — кривая / wj = /(&>/) несимметрична относительно прямой А—А.

Запишем потоки через индукции и сечения:

Ф - В S-

Ф - В S-

Ф0 == Bq Sy

где Вт — амплитуда переменной составляющей индукции; BQ — постоянная составляющая индукции.

Из (15.22) и (15.23) следует, что

(15.25)

Если магнитную индукцию Вт выражать в Гс; 5 — см2, Um заменить на U V2, где U — действующее значение напряжения на обмотке то

| |||||

| |||||

| |||||

Формула (15.25) дает возможность найти амплитуду переменной составляющей магнитной индукции по амплитуде синусоидального напряжения Uту частоте / числу витков w, и сечению 5. По закону полного тока произведение напряженности поля Н на длину средней магнитной линии / должно быть равно алгебраической сумме МДС:

Н I = i W] + lQ Wq

Н I = i W] + lQ Wq

Так как ток I содержит первую и высшие гармоники, то уравнение (15.27) распадается на ряд уравнений: уравнение для постоянных составляющих, уравнения для первой гармоники, второй гармоники и т. д.

Уравнение для постоянных составляющих

(15.28)

где Hq — постоянная составляющая напряженности поля.

Переменный ток i содержит первую, вторую и другие высшие гармоники, но постоянной составляющей не содержит, так как в цепи обмотки и*| нет источника постоянной ЭДС и выпрямителей.

Уравнение для первой гармоники

(15.29)

где /1лг — амплитуда первой гармоники тока г, Н]п1 — амплитуда первой гармоники напряженности поля.

| |||

| |||

Из (15.28)-(15.29) следует, что

//„ = /(> и-о//; (15.31)

Я1ЛГ =/|Л, W)//; (15.32)

(15.33)

и т. д.

Формула (15.31) позволяет определить постоянную составляющую напряженности поля HQ через постоянную составляющую тока ^.Формула (15.32) позволяет найти НХт через 1]т и т. д.

§ 15.25. ВАХ управляемой нелинейной индуктивности по первым гармоникам. Под ВАХ управляемой нелинейной индуктивности по первым гармоникам будем понимать зависимость действующего значения первой гармоники переменного напряжения на обмотке w, от действующего значения первой гармоники переменного тока !} при постоянном токе /0, взятом в качестве параметра.

Как уже указывалось в § 15.21, ВАХ нелинейной индуктивности можно получить опытным путем с помощью схемы (рис. 15.15, а) или расчетным.

Рассмотрим расчетный путь, основанный на использовании обобщенных характеристик (см. § 15.23).

Пусть зависимость между мгновенным значением напряженности магнитного поля И и мгновенным значением магнитной индукции В выражается гиперболическим синусом:

/7=ashP В.

/7=ashP В.

В (15.34) Н выполняет ту же функцию, что / в (15.1), а В — ту же. что и х.

На основании аналогии между (15.34) и (15.1) ясно, что характеристики управляемой нелинейной индуктивной катушки по первым гармоникам полностью совладают с характеристиками на рис. 15.16, б. если заменить на $В1П, У\т/2а — на Н1т/2а, параметр у01а — на 7/0/а.

Из (15.25) следует, что

е) iv, S о

е) iv, S о

р VT

Кроме того, из (15.32) имеем

Следовательно,

! -.Лв. ЛЛ.

1 2 a W|

На основании (15.31)

, Но al

l0 =------------- •

a iv0

Таким образом, для перехода от семейства кривых в безразмерных единицах 3 = /(Л/1т/2а) при параметре 7/0/а к семейству кривых С7, — /(/J при пара

метре /0 нужно масштаб по оси ординат изменить в он', S/ 41 раз, масштаб по оси абсцисс — в a // w0 раз.

Пример 151. Управляемая нелинейная индуктивность (см. рис. 15.17) имеет следующие данные: 5 = 2,2 см2; / = 25см; uj=250; >v0 = 1775. Аналитическое выражение кривой намагничивания Н = 0,71 sh5,75 В. Воспользовавшись кривыми =/(^|m/(2 а)) при параметре у0/а (см. рис. 15.16, 6). построить семейство ВАХ по первым гармоникам Ц = /(/,) при параметре /0.

Решение. Подсчитаем коэффициент для перехода от 0хда к напряжению U:

думу S 314-250-2,210'4

думу S 314-250-2,210'4

Р 41 5,75 41

Таким образом, при переходе от р хп, к напряжению U масштаб по оси ординат на рис. 15.16, б должен быть увеличен в 2.13 раза. Определим коэффициент для перехода от Н]т /(2 а) к действующему значению первой гармоники тока:

| |||

| |||

|

Следовательно, масштаб по оси абсцисс должен быть изменен в Ю“3 раз. Коэффициент для перехода от Hq /а к току /о

а/ 0.71 0.25

ИЪ ” 1775

Семейство ВАХ изображено на рис. 15.19.

В литературе, посвященной электрическим цепям с нелинейными индуктивными элементами, используют термин «индуктивное сопротивление» нелинейной индуктивности по первой гармонике.

Под индуктивным сопротивлением по первой гармонике понимают отношение действующего значения первой гармоники напряжения Ц на зажимах индуктивной катушки, включенной в цепь переменного тока, к действующему значению первой гармоники тока /], протекающего через нее: Л'|=6'|//|, где ,V] —функция напряжения U{ и тока подмагничивания /0. Изменение

Л', в функции при /0 = const и Д'] в функции /0 при 4/| = const можно проанализировать, воспользовавшись кривыми на рис. 15.19. Если L/(=8.52B, то при /0 = 0 /t = 0,01 А, следовательно, = 8,52/0.01 = 852 Ом.

При /0= 0.01 А =8,52/0.084 = 101 Ом. При /0= 0,015 А ^=66,5 Ом.

Таким образом, изменяя ток подмагничивания /0. можно управлять сопротивлением ,¥|.

Пример 152. Обмотка и', управляемой индуктивной катушки примера 152 подключена к источнику синусоидального напряжения С/, = 12,2 В (/ = 50 Гц). Обмотка управления wu подключена к источнику постоянной ЭДС £0 = 1 В. Резистивное сопротивление цепи подмагничивания /?0 = 50Ом. Определить амплитуду переменной составляющей и постоянную составляющую магнитной индукции.

Ре ш е н и е. По формуле (15.25),

12,2 VI

12,2 VI

2 те-50< 250-2,2ПО-4

Постоянные составляющие тока /0 = Ео / RQ = 1/50 = 0,02 А и напряженности поля /70/а = /0 м>0//= 141,5 А/м.

Параметр Но /а = 141,5/0.71 = 200. По формуле (15.17),

0 Во = Arsh------- —------- = 1,86; Во ^2- = 0,324 Тл.

(7 5,75) р

§ 15.26. ВАХ управляемого нелинейного конденсатора по первым гармоникам. Кулон-вольтную характеристику нелинейного конденсатора приближенно можно описать гиперболическим синусом:

|

и = a sh Р q.

и = a sh Р q.

q = Qo + Qn, sin (0 /,

где Qo — постоянная составляющая заряда; — амплитуда первой гармоники заряда.

При этом напряжение на конденсаторе имеет постоянную составляющую (/0, а также первую и высшие гармоники. Формулы (15.12)-(15.15) можно распространить на нелинейный конденсатор, если заменить у0 на (/0; у1л, на Ц„,; х„, на Qm\ xQ на Со В соответствии с этим постоянная составляющая напряжения на конденсаторе

4/0 = a sh р & 70 (./0 &,). (15.40)

Первая гармоника напряжения

2 a ch р Со (-7 7! (7 Р Cw)) sin со t.

Ток через конденсатор равен dq/dt. Следовательно, первая гармоника тока через него

— (См sin о /) = <о См cos и I. dt

Ее амплитуда со Qm = 0 (?„, /0. а действующее значение в 77 Раз меньше:

(15.41)

Под ВАХ управляемого нелинейного конденсатора по первым гармоникам будем понимать зависимость действующего значения первой гармоники тока через конденсатор 1} от действующего значения первой гармоники напряжения U\ при параметре Uo.

На основании записанного соответствия между UQ и у0 и U[m и у)п, и т. д. можно утверждать, что семейство кривых Р Qm = /(2 а)) при параметре Uo /а. полностью

повторяет семейство кривых P*w = /(}'iM/(2a)) при параметре у$1а, изображенное на рис. 15.16, б.

Для перехода от семейства кривых Р Qm = /(L'tw /2 а) к семейству ВАХ управляемого нелинейного конденсатора по первым гармоникам следует учесть формулу (15.41) и то, что действующее значение первой гармоники напряжения на конденсаторе

|

Следовательно, для перехода от семейства кривых P(?m = fW\m /(2 а)) при параметре U0/a к семейству кривых Ц = при параметре (/0 необходимо масштаб по оси ординат изменить в ы/(р 77) раз, по оси абсцисс — в а 41 раз, параметр — в а раз. Подобно тому как для нелинейной индуктивной катушки вводят понятие индуктивного сопротивления по первой гармонике (см. § 15.25). для нелинейного конденсатора вводят

понятие емкостного сопротивления по первой гармонике: где U\ —действу

ющее значение первой гармоники напряжения на конденсаторе; /(— действующее значение первой гармоники тока через нелинейный конденсатор; Xi — функция Ц и

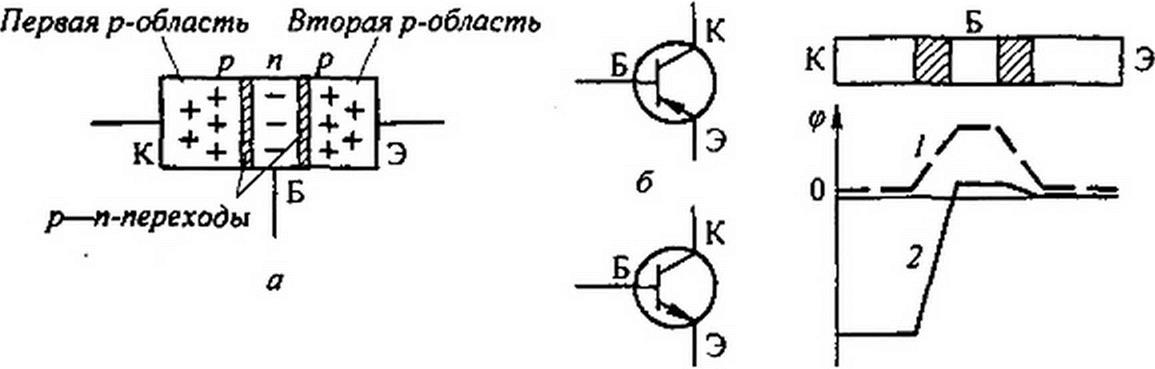

Рассмотрим элементы теории транзисторов и применение последних в электрических цепях. В настоящее время применяют транзисторы двух типов: биполярные и полевые. Физические основы работы их различны. Сначала обсудим вопросы, относящиеся к биполярным транзисторам, а затем (см. § 15.35-15.37) — к полевым.

§ 15.27 Основные сведения об устройстве биполярного транзистора. Биполярным его называют потому, что его работа обусловлена носителями обеих полярностей. Транзистор представляет собой трехслойную структуру р—п—р- или и—р—«-типа. Схематически структура р—п—p-типа пояснена на рис. 15.20, а, где знаком плюс в р-области обо-

в г

Рис. 15.20

значены носители положительных зарядов, знаком минус в «-области — носители отрицательных зарядов. Оба переходных слоя между р- и «-областями обладают односторонней проводимостью. Ток через каждый из этих слоев может проходить практически в том случае, когда потенциал р»-области выше потенциала «-области.

У транзистора имеется три вывода. В транзисторе р—«—p-типа первый вывод — от первой ^-области — называют коллектором, второй вывод — от второй р-области — эмиттером, третий вывод — от «-области — базой.

На электрических схемах транзистор р—п—p-типа изображают, как показано на рис. 15.20, б, а транзисторы «—р—«-типа — в соответствии с рис. 15.20, в.

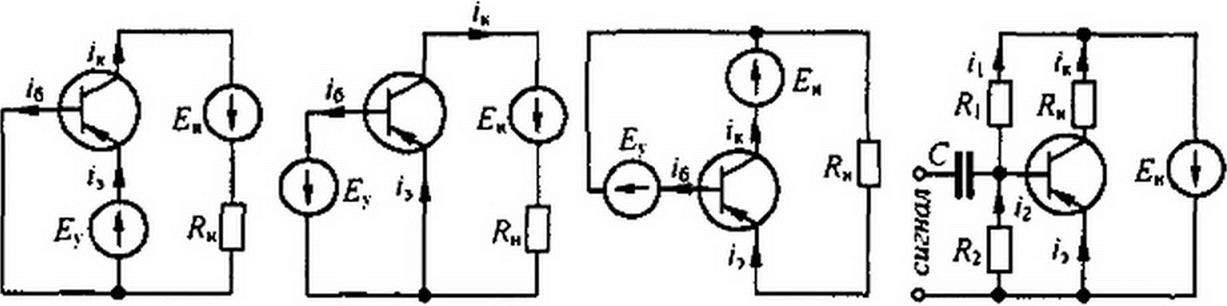

§ 15.28 Основные способы включения биполярных транзисторов в схему. Различают три основных способа включения триодов в схему в зависимости от того, какой из электродов транзистора является общим для управляющей и управляемой цепей.

На рис. 15.21, а изображена схема с общей базой, на рис. 15.21, б — схема с общим эмиттером, на рис. 15.21, в — схема с общим коллектором.

Во всех схемах Ен — источник ЭДС в цепи нагрузки; Еу — источник ЭДС в цепи управления. Для всех схем, в которых используют транзисторы р—полярность источников ЭДС должна быть такой,

а б в г

Рис. 15.21

чтобы коллектор имел отрицательный, а эмиттер положительный потенциал относительно базы.

Для создания смещения на базе транзистора (напряжение ^Лбо) вместо отдельной ЭДС Еу (рис. 15.21,6) используют делитель напряжения — резисторы R} й /?2, подключенные к £н (рис. 15.21, г). В этом случае £Або=Ло^2» ^Лбо + Ло = Ло + Ло“Ло> г^е Ло» Ло» /б0 — постоянные составляющие токов /2, Л- Сигнал на базу поступает через конденсатор С.

§ 15.29 Принцип работы биполярного транзистора. Если в кристалл чистого германия или кремния (элементов четвертой группы таблицы Менделеева) внести ничтожное количество элементов пятой (мышьяк или сурьма) или третьей (бор или индий) группы, то в результате реакции замещения электрические свойства германия (кремния) резко изменятся. В месте внесения в германий (кремний) элементов пятой группы (их называют донорами) образуются свободные электроны, а измененный таким образом германий называют полупроводником «-типа. В месте внесения в германий элементов третьей группы (их называют рецепторами) будет недоставать электронов или, что то же самое, образуется избыток дырок, выполняющих роль положительных зарядов. Получившийся при этом полупроводник называют полупроводником р-типа.

Под р—«-переходом понимают переход полупроводника p-типа в полупроводник «-типа. У транзистора р—«—p-типа два р—«-перехода (рис. 15.20, а). Через р—«-переход из «- в p-область диффундируют электроны, а из р- в «-область — дырки, образуя на границах перехода приграничные избыточные заряды (на рис. 15.20, а они обозначены значками + и -). Эти заряды создают на переходе потенциальный барьер, напряженность электрического поля которого Ео направлена от приграничных избыточных плюс-зарядов к приграничным избыточным минус - зарядам. Если в схеме рис. 15.21, а ЭДС Еу и Ек не включены, то потенциальный барьер правого перехода будет препятствовать перемещению дырок от эмиттера к базе, а потенциальный барьер левого — перемещению электронов от базы к коллектору. Распределение потенциала вдоль транзистора в этом случае иллюстрирует кривая 1 на рис. 15.20, г. Если же ЭДС в схеме рис. 15.21, а включены, то ЭДС будет создавать на правом р—«-переходе напряженность поля Еу, направленную против напряженности поля потенциального барьера £0. При этом потенциальный барьер снизится и энергетический уровень части дырок окажется достаточным для того, чтобы они начали двигаться от эмиттера в тонкий слой базы. Там они частично рекомбинируют с электронами базы и затем под действием ЭДС £н через левый р—«-переход направляются к коллектору и эмиттеру (коллектор имеет отрицательный потенциал по отношению к эмиттеру и базе). Одновременно из базы двигаются электроны в направлении коллектора и эмиттера. Ток эмиттера равен сумме токов коллектора и базы ц=/к+/б. Отношение iK / /э = 0,95 * 0,99 зависит от типа транзистора и режима его работы. Распределение потенциала Ф вдоль транзистора в рабочем режиме иллюстрирует кривая 2 на рис. 15.20, г.