Характеристики, для которых выполняется условие у{-х) - у(х), называют симметричными; характеристики, не удовлетворяющие этому условию, — несимметричными.

Симметричными характеристиками обладают нелинейные индуктивности и емкости, а из резистивных — тиритовые сопротивления, электрическая дуга с однородными электродами и некоторые другие.

Однако основные типы нелинейных резистивных элементов — электронная лампа, транзистор и тиристор — имеют несимметричные характеристики. Особенности работы нелинейных элементов с несимметричными характеристиками — электронной лампы и транзистора — излагаются в § 15.27-15.43.

§ 15.12 Аппроксимация характеристик нелинейных элементов. Для проведения математического анализа нелинейных цепей переменного тока и изучения их общих свойств целесообразно выразить аналитически зависимость между мгновенными значениями и и i для нелинейного резистора, зависимость между В и Н для нелинейной индуктивности, зависимость q и и для нелинейного конденсатора. Приближенное аналитическое описание характеристик нелинейных элементов называют аппроксимацией характеристик.

§ 15.13 Аппроксимация симметричных характеристик для мгновенных значений гиперболическим синусом. При исследовании

свойств электрических цепей явлением гистерезиса, как правило, можно пренебречь. Лишь при исследовании цепей, в основе действия кото

рых лежит это явление (например, работы запоминающих магнитных устройств с прямоугольной петлей гистерезиса), гистерезис необходимо учитывать.

рых лежит это явление (например, работы запоминающих магнитных устройств с прямоугольной петлей гистерезиса), гистерезис необходимо учитывать.

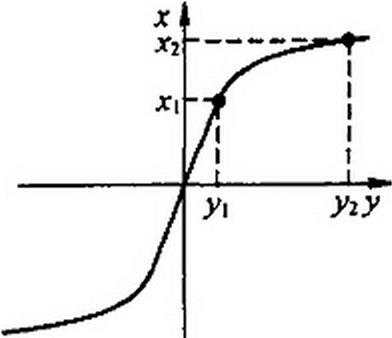

На рис. 15.11 изображена типичная симметричная характеристика у - f(x).

Для нелинейной индуктивности роль х играет мгновенное значение индукции В; роль у— мгновенное значение напряженности поля Н. Для нелинейного конденсатора у — это на

пряжение w, х — заряд q. Для нелинейных Рис. 15.11

резисторов (например, тиритовых сопротивлений) роль х играет напряжение, у — ток.

Существует большое число различных аналитических выражений, в

той или иной мере пригодных для аналитического описания характеристик нелинейных элементов [24, 30]. При выборе наиболее подходящего аналитического выражения для функции у- /(х) исходят не только из

того, что кривая, описываемая аналитическим выражением, должна достаточно близко всеми своими точками расположиться к опытным путем полученной кривой в предполагаемом диапазоне перемещений рабочей точки на ней, но учитывают и те возможности, которые выбранное аналитическое выражение дает при анализе свойств электрических цепей. В дальнейшем для аналитического описания симметричных характеристик по типу рис. 15.11 будем пользоваться гиперболическим синусом:

y = ashpx. (15.1)

В этом выражении аир — числовые коэффициенты; а выражается в тех единицах, что и у; р — в единицах, обратных единицам х, так что произведение р х есть величина безразмерная. Для определения неизвестных коэффициентов а и Р следует на полученной опытным путем зависимости у - /(х) в предполагаемом рабочем диапазоне произвольно выбрать две наиболее характерные точки, через которые должна пройти аналитическая кривая, подставить координаты этих точек в уравнение (15.1) и затем решить систему из двух уравнений с двумя неизвестными.

Пусть координаты этих точек yf, х(, и у2, х2 (см. рис. 15.11). Тогда

yi - a sh Р х,; у, = а sh Р х2.

Отношение

| |||

| |||

Трансцендентное уравнение (15.2) служит для определения коэффициента р.

Следовательно,

Следовательно,

а = у2 /sh р х2 •

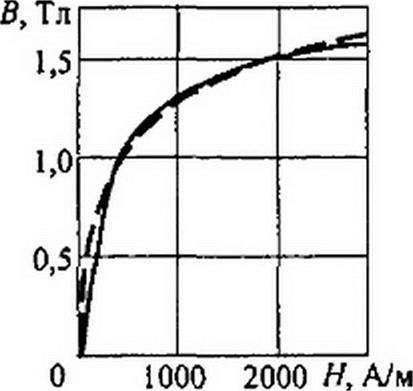

Пример 147. Кривая намагничивания трансформаторной стали Э41 изображена на

рис. 15.12. Найти коэффициенты а и 0.

|

|

| |||||||||||||||||

|  |  | |||||||||||||||

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

Штриховая линия на рис. 15.12 построена по уравнению Н ~ 0,71 sh(5,75 В).

Таблица 15.1

| X | Л(/х) | ~Л(/х) | Л(/х) | ||

| 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3.6 4,0 4,4 4,8 5.2 5,6 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 U.0 12,0 | 1,0 1,04 1,16 1,39 1.75 2,28 3.05 4,16 5.75 8,03 11,30 16.01 22,79 • 32.58 46,73 67,23 168,60 427,56 1093,59 2815,70 7288 18948 | 0 0,20 0,43 0,72 1.08 1,59 2,30 3,30 4,73 6,79 9,76 14,04 20,25 29.25 42,32 61,34 156 399.87 1030,91 2671 6948,9 18142 | 0 0,02 0.08 0.20 0,39 0,69 из 1,80 2,79 4.25 6,42 9,63 14,35 21,33 31.62 46,78 124 327.6 864.5 2281 6025 15924 | 0 0.131 10 = 0.01 0,04 0.1 0.21 0.41 0,73 1.25 2,07 3.34 5,29 8,29 12.84 19,74 30,15 85,17 236,07 646.69 1758 4758 12834 | 0 0,67 НО"4 0.11-Ю’2 0,58-10’2 0,019 0,051 0,114 0,234 0,446 0,81 1,416 2,405 3,992 6,51 10,468 16,63 51,0 150,5 433,3 1226 3430 9507 |

§ 15.14 Понятие о функциях Бесселя. При анализе нелинейных цепей широко используют функции Бесселя, которые являются решением уравнения Бесселя

| |||||

| |||||

| |||||

Функции Бесселя выражают степенными рядами, и для них составлены таблицы. Функцию Бесселя от аргумента х обозначают Jp(x\ где р — порядок функции Бесселя. Общее выражение для Jр{х) в виде степенного ряда можно записать так:

(х/2)р _ (х/2)'”2 (х/2)р+А _ (х/2)р*6 +

(х/2)р _ (х/2)'”2 (х/2)р+А _ (х/2)р*6 +

0\р1 1!(р + 1)! +2!(р + 2)! 3!(р+3)! +

|

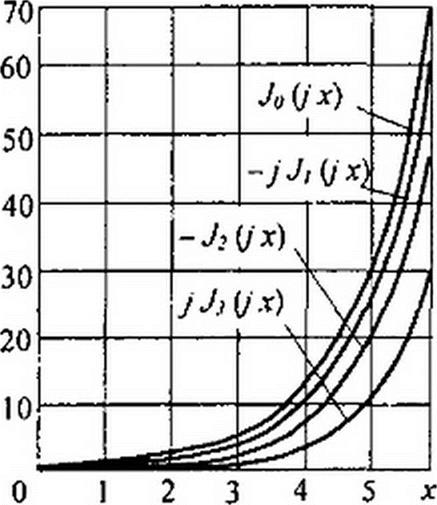

Для гл. 15 наибольший интерес представляют функции Бесселя от чисто мнимого аргумента (табл. 15.1). Для их получения в общее выражение (15.5) вместо х следует подставить j х, где J - 4~Л. Обратим внима- ние на то, что в табл. 15.1 даны функция -j J\(j х) вместо J[(j х) и функция j J3(J х) вместо Jy(jх). Сделано это потому, что без дополнительного множителя/или -/ эти функции, как правило, не используют.

При х= 0 не равна нулю только функция Бесселя нулевого порядка: Jo(0) = l. По данным табл. 15.1 на рис. 15.13 построены кривые функции Бесселя. Откуда видно, что с ростом х значения функций увеличиваются. Чем выше порядок функции Бесселя, тем меньше ее значение при одном и том же х.

§ 15.15 Разложение гиперболических синуса и

косинуса от периодического аргумента в ряд Фурье. Если аргумент х изменяется по периодическому закону, например по закону синуса x = xwsinco/, где х„ —амплитуда колебаний, то по периодическому закону изменяются и функции sh(xm sin со г) и ch(xm sin со/).

Так как периодические функции можно представить рядами Фурье, то разложим в ряд Фурье эти функции. С этой целью в (15.5) вместо х подставим хт sin со/. Учтем известные из тригонометрии формулы

sin2 а = 0,5-0,5 cos 2 а; (15.6)

sin3 а = -0,25 sin 3 а + 0,75 sin а; (15.7)

sin4 а = 0,375-0.5 cos2 а + 0,125 со$4 а, (15.8)

сгруппируем все слагаемые с sin со/, cos2co/, sin3co/ и т. д., а также отдельно выделим постоянную составляющую. В результате оказывается, что коэффициентами при тригонометрических функциях являются ряды, которыми изображают функции Бесселя различных порядков от чисто мнимого аргумента j хт.

Окончательно получим

sh(xm sin со /) = 2 (-/ J) (/ х„,)) sin со / - 2 J J3(j xm) sin 3 со / - 2 / J5 (/ хда) sin 5 со / -...;

(15.9)

ch(xm sin со/) = J о (j xm) + 2 j J2(j x„,) cos 2 co / + 2 j(j x„,)cos4 co / + .... (15.10)

Ряд для sh(xOT sin co/) состоит только из нечетных гармоник и не имеет постоянной составляющей. Ряд для ch(xm sin со/) имеет постоянную составляющую и четные гармоники.

Пример 148. Разложить в ряд Фурье sh(4 sin со t) и ch(4sin<o0* Решение. Значения функций Бесселя берем из табл. 15.1:

-J Л (J 4) = 9,76; j J3 (j 4) = 3,34; J4 (j 4) = 1,416;

-J Ji (j 4) = 0,505; Jo (y 4) = 11,3; J2 (y 4) = -6,42.

В соответствии с (15.9) и (15.10) получим

sh(4 sin со t) = 2 ■ 9,76 sin to t - 2 ■ 3,34 sin 3 co / + 2 • 0,505 sin 5 w r -...;

ch(4 since t) = 11,3-2-6,42 cos 2 or + 2-1,416 cos 4 co/ + ....

§ 15.16 Разложение гиперболического синуса от постоянной и синусоидально меняющейся составляющих в ряд Фурье. Из § 15.13 известно, что мгновенное значение функции у связано с мгновенным значением х формулой (15.1). 8 этой формуле аргументом гиперболического синуса является не х, как было в § 15.14, а произведение 0х. В соответствии с этим для разложения sh(P хт sin coz) и ch(P х„ sin со /) в (15.9) и (15.10) следует заменить х на Р хт.

Если х = х0 + хт sin а/, где х0 —постоянная составляющая, х„ —амплитуда синусоидальной составляющей, то

у = a sh(P х0 + р xni sin «/) = а sh Р х0 ch(P хт sin со /) + а ch р х0 sh(P х„, sin со /).

Следовательно,

У - a sh р х0(( JQ {j р хт)) + 2 J2 (j р хт) cos 2 со t + 2 J4 (j р х„,) cos 4 со / +...) + +2 а ch р х0 ((-у J| (у Р хт)) sin со / - у J3 U р х„) sin 3 о t -...). (15.11)

Из (15.11) следует, что постоянная составляющая функции у

v0 =ashpx0 У0(УРхда). (15.12)

Первая гармоника функции у

У> = 2achpx0 (-у У, (у Pxw))sino/; (15.13)

вторая гармоника

у, = 2 a sh Р х0 J2 (j Р х„) cos 2 со /; (15.14)

третья гармоника

Уз - 2achpx0 (-у J3 (j р х„,)) sin 3 си t. (15.15)

и т. д.

Пример 149. Разложить в ряд Фурье функцию у/а = sh(2 + 4 sin о/).

Решение. По табл. 8.1 находим sh2 = 3.63; ch2 = 3,7. Значения функций Бесселя берем из табл. 15.1. В соответствии с (15.11)

у/a = sh(2 + 4 sin о z) - 3,63 (11,3-12.844 cos 2 со г + 2,832 cos4 со/-...) +

+3,76 (19.52 sinw t - 6,674 sin 3 co t +1,01 sin5 co / -...).

Таким образом, y0 /a = 41,1; у1ж /a = 73,4; y2m /a = 46,7.