Нелинейные электрические цепи переменного тока

§ 15.1. Подразделение нелинейных элементов. Нелинейными электрическими цепями переменного тока называют электрические цепи переменного тока, в состав которых входит один или несколько нелинейных элементов.

Как известно, прохождению переменного тока оказывают сопротивление не только резистивные, но и индуктивные и емкостные элементы. В соответствии с этим нелинейные элементы для переменного тока можно подразделить на три группы:

1) резистивные;

2) индуктивные;

3) емкостные.

Каждую из этих групп можно подразделить на управляемые и неуправляемые.

Управляемые нелинейные элементы обычно имеют один или несколько управляющих электродов (зажимов) или управляющих обмоток, включаемых в управляющую цепь (цепи), воздействуя на ток или напряжение которых можно управлять сопротивлением в главной цепи. При отсутствии специальных управляющих электродов или обмоток управляющий ток или напряжение могут воздействовать на нелинейный элемент через электроды или обмотки главной цепи.

§ 15.2 Общая характеристика нелинейных резисторов. Широкое распространение в качестве управляемых нелинейных резистивных элементов получили трех- (и более) электродные лампы, транзисторы и тиристоры. Свойства, принцип работы, характеристики и применение их рассмотрены в § 15.27-15.43.

Неуправляемыми нелинейными резистивными элементами в упомянутом смысле являются электрическая дуга, германиевые и кремниевые диоды, тиритовые сопротивления, терморезисторы, бареттеры, лампы накаливания и др. Их основные свойства и ВАХ рассматривались в гл. 13.

Нелинейные резистивные элементы можно классифицировать также по степени влияния температуры нагрева, обусловленной протекающими по ним токами, на форму ВАХ.

Так как тепловые процессы (процессы нагрева и остывания) являются процессами инерционными, то резисторы, нелинейность ВАХ которых в основном обусловлена изменением температурь! в результате нагрева протекающим через них током, принято называть инерционными.

Резисторы, нелинейность ВАХ которых обусловлена иными (не тепловыми) процессами, принято называть безынерционными или почти безынерционными.

К группе инерционных резисторов относят электрические лампы накаливания, терморезисторы, бареттеры; к группе безынерционных или почти безынерционных — электронные лампы, полупроводниковые диоды, транзисторы и др.

Если постоянная времени нагрева инерционного резистора много больше периода переменного тока, то значение сопротивления его за период переменного тока практически не меняется, так как оно определяется не мгновенным, а действующим значением переменного тока. Если к такому резистору подвести синусоидальное напряжение (при условии, что постоянная времени нагрева его значительно больше периода синусоидального напряжения), то ток через него будет практически синусоидальным.

Можно сказать, что такие резисторы занимают промежуточное положение между линейными и нелинейными. К нелинейным они тяготеют вследствие того, что сопротивление их является функцией действующего значения тока; к линейным — потому, что в установившемся режиме работы их сопротивления для различных моментов времени внутри периода воздействующей на схему ЭДС остаются практически неизменными.

§ 15.3 Общая характеристика нелинейных индуктивных элементов. Под нелинейными индуктивными элементами понимают индуктивные катушки (индуктивности) с обмотками, намотанными на замкнутые сердечники из ферромагнитного материала, для которых зависимость магнитного потока в сердечнике от протекающего по обмотке тока нелинейна. Индуктивное сопротивление таких катушек, оказываемое прохождению переменного тока, не постоянно; оно зависит от значения переменного тока. Условимся называть их нелинейными индуктивными катушками или нелинейными индуктивностями.

Нелинейные индуктивности подразделяют на управляемые и неуправляемые, но деление на безынерционные и инерционные на них не распространяется, так как их нелинейность обусловлена свойствами ферромагнитного материала, а не тепловым эффектом.

На электрических схемах нелинейную индуктивную катушку изображают в виде замкнутого сердечника с обмоткой (рис. 15.1, а) или как показано на рис. 15.1, б.

Сердечники нелинейных индуктивных катушек р-н при относительно низких частотах делают обычно

двух типов: пакетные и спиральные.

"» Пакетные сердечники состоят из тонких пластин

ферромагнитного материала кольцевой, П- или а б Ш-образной формы.

Рис. 15.) Спиральные сердечники изготовляют из тонкой

ферромагнитной ленты. По форме они напоминают туго навитую часовую пружину.

Пластины пакетного и отдельные витки спирального сердечников изолируют друг от друга эмалевым лаком, жидким стеклом или каким-либо иным изолирующим составом и запекают. Изоляция необходима для уменьшения потерь энергии в сердечнике от вихревых токов (см. § 15.4).

При высоких частотах резко возрастают потери в листовых сердечниках, поэтому сердечники, предназначенные для работы на высоких частотах, выполняют обычно из магнитомягкого феррита.

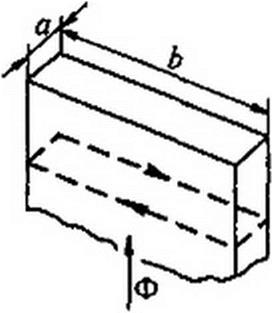

§ 15.4 Потери в сердечниках нелинейных индуктивных катушек, обусловленные вихревыми токами. Если по индуктивной катушке со

стальным сердечником проходит переменный ток, то в сердечнике возникает переменный магнитный поток, под действием которого в листах сердечника образуются вихревые токи. На рис. 15.2 изображен один лист сердечника. Пусть магнитный поток, увеличиваясь, направлен вверх (вдоль листа). В плоскости листа, перпендикулярной

|

магнитному потоку, по закону электромагнитной индукции наводится ЭДС. Эта ЭДС вызывает в нем ток, который называют вихревым. Контур, по которому замыкается вихревой ток, изображен штриховой линией на рис. 15.2. Вихревые токи, по закону Ленца, стремятся создать поток, встречный по отношению к вызвавшему их потоку.

Потери энергии в листе на вихревые токи пропорциональны квадрату наведенной в контурах листа ЭДС и обратно пропорциональны сопротивлению контуров.

ЭДС, наводимые в контурах, по которым замыкаются вихревые токи, при заданной ширине листа Ь пропорциональны толщине листа а, амплитуд

ному значению индукции и частоте. В свою очередь, сопротивление контура пропорционально его периметру и удельному сопротивлению. При b»а периметр контура почти не зависит от толщины листа. Поэтому потери энергии на вихревые токи пропорциональны квадрату

амплитудного значения индукции, квадрату частоты и квадрату толщины листа.

Уменьшить потери в листовом сердечнике на вихревые токи можно двумя путями:

1 ) изготовлением сердечника из тонких изолированных друг от друга листов (см. § 15.3);

2 ) добавлением в ферромагнитный материал примесей, увеличивающих его удельное сопротивление.

При частоте 50 Гц толщина листов обычно 0,35-0,5 мм; при высоких частотах — до 0,005 мм.

Кроме потерь от вихревых токов в сердечнике есть еще потери, обусловленные гистерезисом и магнитной вязкостью.

3 15.5. Потери в ферромагнитном сердечнике, обусловленные ги

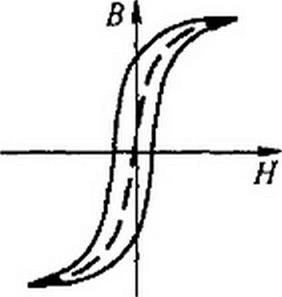

стерезисом. Как известно (см. § 14.4), ферромагнитным материалам свой

ственно явление гистерезиса, которое вызвано отставанием изменения магнитной индукции от изменения напряженности магнитного поля. Площадь гистерезисной петли в координатах В, Н (В — индукция, Н — напряженность поля), снятая при достаточно медленном изменении магнитного поля во времени (когда вихревые токи практически отсутствуют), характеризует энергию, выделяющуюся в единице объема ферромагнитного материала за один период переменного тока (за одно перемагничивание). Потери в сердечнике, обусловленные гистерезисом, пропор

циональны объему сердечника, первой степени частоты и площади гистерезисной петли. От толщины листов потери на гистерезис не зависят'*.

Гистерезисные петли при достаточно быстром изменении магнитного поля во времени называют динамическими. Динамические петли шире соответствующих статических за счет вихревых токов и магнитной вязкости.

Степень отличия динамической петли от соответствующей статической зависит от скорости перемагничивания (от частоты), удельного электрического сопротивления материала, толщины листов, температуры и наличия в магнитном потоке высших гармоник.

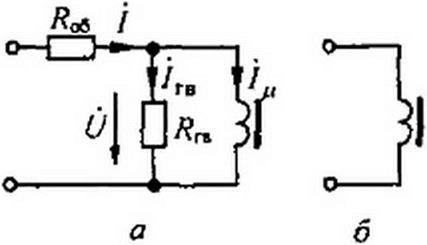

4 15.6. Схема замещения нелинейной индуктивности. В расчетном отношении нелинейную индуктивную катушку (рис. 15.1, а} можно представить в виде схемы на рис. 15.3, а. В ней параллельно с идеализированной (без потерь) нелинейной индуктивностью включено сопротивление 7?гв, потери в котором имитируют потери энергии в сердечнике на гистерезис и вихревые токи, а последовательно включено резистивное сопротивление самой обмотки /?об; U— напряжение на нелинейной индуктивности.

|

|

|

|

Как уже отмечалось, потери энергии на гистерезис и вихревые токи /?гв зависят от качества ферромагнитного материала и толщины листов сердечника.

Если сердечник выполнен из низкокачественного магнитного материала, то потери в нем относительно велики, а сопротивление RrB достаточно мало и ток /Г8 = U / RrB может оказаться соизмеримым с током /р, протекающим по идеализированной (без потерь) нелинейной индуктивности; в этом случае ветвь с сопротивлением Ягв необходимо учитывать в расчете.

Если же сердечник изготовлен из тонких листов высококачественного магнитомягкого материала, то потери в сердечнике малы, а сопротивление /?гв =U2 / Ргв очень велико, и потому ветвь с сопротивлением Ягв можно не учитывать.

Часто вводят еще одно упрощение: полагают резистивное сопротивление обмотки /?об настолько малым, что с падением напряжения в нем можно не считаться. Аналогичное упрощение часто делалось и при рас-

5* Явление поверхностного эффекта (см.: Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле: Учебник. М.: Гардарики. 2001) здесь не учитываем.

чете цепей с линейными индуктивностями, В этом случае сопротивление катушки со стальным сердечником оказывается чисто индуктивным (соответствующая схема замещения представлена на рис. 15.3, б).

Переход от схемы замещения на рис. 15.3, а к схеме замещения на рис. 15.3, б вызван стремлением облегчить расчет цепей. При этом учитывают основной полезный нелинейный эффект (нелинейность между индукцией В и напряженностью Н, приводящая к усилению магнитного потока за счет свойств ферромагнитного материала) и пренебрегают побочным вредным эффектом (потерями, обусловленными гистерезисом и вихревыми токами в сердечнике).

При периодическом процессе нелинейность между В и Н учитывают, ведя расчет по кривой, абсциссы которой равны полусумме абсцисс восходящей и нисходящей ветвей предельной гистерезисной петли (рис. 15.4).

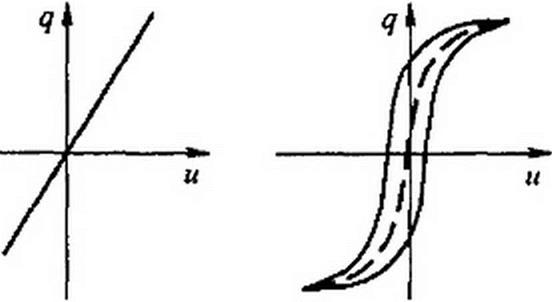

§ 15.7 Общая характеристика нелинейных емкостных элементов. В обычных конденсаторах обкладки разделены веществом, диэлектрическая проницаемость которого не является функцией напряженности электрического поля. Для них зависимость мгновенного значения заряда q на одной обкладке от мгновенного значения напряжения и между обкладками (кулон-вольтная характеристика) представляет собой прямую линию (рис. 15.5), а их емкость не зависит от напряжения и. Для нелинейных конденсаторов зависимость q от и нелинейна (рис. 15.6).

|

|

|

|

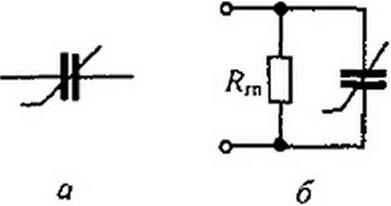

Нелинейные конденсаторы называют еше варикондами. На электрических схемах вариконды изображают в соответствии с рис. 15.7, а. Пространство между обкладками вариконда заполняют сегнетодиэлектриком. Сегнетодиэлектриками называют вещества, диэлектрическая проницаемость которых является функцией напряженности электрического поля. Название «сегнетодиэлектрики» им присвоено потому, что впервые это свойство было обнаружено у кристаллов сегнетовой соли.

Сегнетодиэлектрики, подобно ферромагнитным веществам, обладают гистерезисом. Электрическим гистерезисом называют явление отставания изменения электрического смещения D от изменения напряженности поля Е. Как и в ферромагнитных веществах, площадь гистерезисной петли в координатах D, Е при медленном изменении поля характеризует потери на электрический гистерезис в единице объема сегнетодиэлект- рика за один период изменения Е.

Кроме потерь на гистерезис в варикондах есть еще потери, обусловленные тем, что проводимость сегнетодиэлектрика не равна нулю, а также вязкостью процессов поляризации.

На схеме замещения вариконд можно представить в виде параллельного соединения идеализированного (без потерь) вариконда и ветви с резистивным сопротивлением Ягп, потери в котором имитируют в расчетном отношении активные потери в вариконде (рис. 15.7, б).

Наличие потерь в варикондах является вредным побочным э

Наличие потерь в варикондах является вредным побочным э

Чем выше качество сегнетодиэлектрика, тем уже петля гистереза и меньше потери в нем. Для облегчения исследования свойств электрических цепей, содержащих вариконды, гистерезисом и потерями обычно пренебрегают и зависимость q- f(u) принимают в виде штриховой линии на рис. 15.6. Абсциссы ее равны полусумме абсцисс восходящей и нисходящей ветвей предельной гистерезисной петли. Однако при исследовании схем, в основе действия которых лежит явление гистерезиса, например при анализе работы некоторых запоминающих и счетных устройств, гистерезис необходимо учитывать.

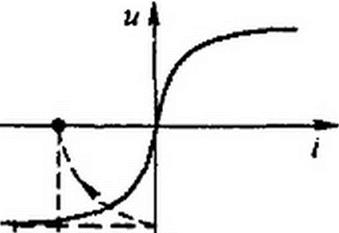

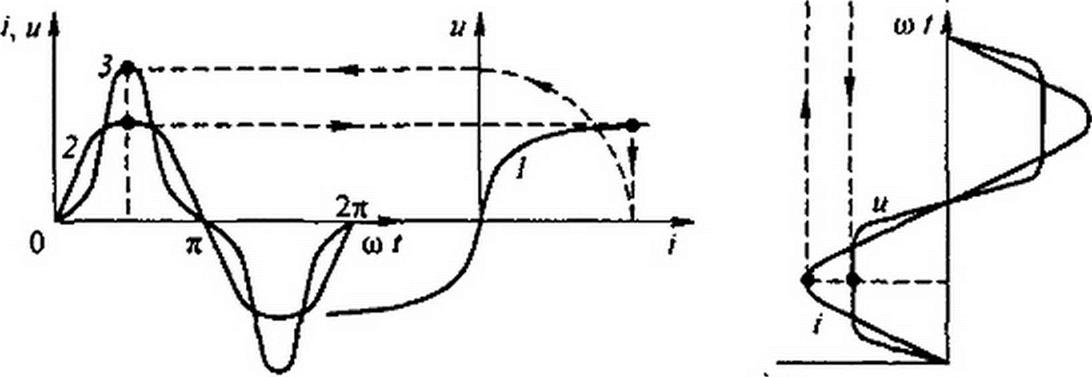

§ 15.8 Нелинейные элементы как генераторы высших гармоник тока и напряжения. Если нелинейный элемент, например резистор, присоединить к генератору синусоидального напряжения, то проходящий через него ток будет иметь несинусоидальную форму и потому нелинейный резистор будет являться генератором высших гармоник тока. Для того чтобы убедиться в этом, рассмотрим рис. 15.8, где кривая / — ВАХ HP; кривая 2 — синусоидальное напряжение на нем; кривая 3 — ток через HP.

| |||

| |||

| ||||

| ||||

Для построения кривой i = /(cor) последовательно придает со Г значения, равные, например, 0, л/6, п/ 4, л/З, л/2 и т. д.; для каждого из них находим напряжение и, переносим соответствующее значение и на кривую и =f(i) и из нее определяем значение тока i для взятого момента

времени. Найденное значение тока i откладываем на той ординате, которой соответствует выбранный момент времени.

Эти операции показаны на рис. 15.8 стрелками. Так, по точкам строим кривую 3. Она имеет пикообразную форму и может быть разложена на гармоники.

Аналогично, если через нелинейный резистор пропустить синусоидальный ток, то напряжение на нем будет иметь несинусоидальную форму. Соответствующие построения приведены на рис. 15.9. Следовательно, нелинейный резистор является генератором высших гармоник напряжения.

Амплитуды первой и высших гармоник токов нелинейно зависят от амплитуд первой и высших гармоник напряжений на нелинейных элементах. Это затрудняет анализ и расчет нелинейных цепей и в то же время позволяет осуществить с их помощью ряд важных в практическом отношении преобразований, принципиально невыполнимых с помощью линейных электрических цепей при неизменных во времени параметрах.

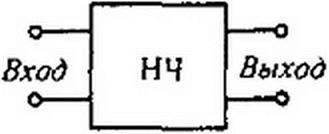

§ 15.9 Основные преобразования, осуществляемые с помощью нелинейных электрических цепей. На рис. 15.10, а схематически изображен четырехполюсник, в состав которого входят одно или несколько нелинейных элементов. Будем называть такой четырехполюсник нелинейным (НЧ).

|

|

|

|

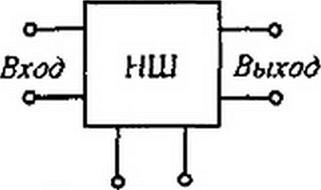

На рис. 15.10, б представлен нелинейный шестиполюсник (НШ). В отличие от четырехполюсника он имеет еще два зажима («полюса»), к которым присоединяется источник управляющего напряжения или тока.

С помощью нелинейных четырех- и шести пол юс ни ков можно осуществить ряд практически важных преобразований:

1) преобразовать переменный ток в постоянный. Устройства, предназначенные для этого, называют выпрямителями (см. § 15.54);

2) преобразовать постоянный ток в переменный с помощью устройств, которые называют автогенераторами (см. § 15.55) и инверторами;

3) осуществить умножение частоты, т. е. получить на выходе четырехполюсника напряжение, частота которого в несколько раз больше частоты входного напряжения. Четырехполюсники, с помощью которых производят умножение частоты, называют умножителями частоты; устройство, удваивающее частоту, —удвоителем частоты; устройство, утраивающее частоту, —утроителем и т. д.;

4) произвести деление частоты, т. е. выполнить операцию, обратную умножению частоты. Четырехполюсники, используемые для этого, называют делителями частоты',

5) стабилизировать напряжение (ток), т. е. получить на выходе четырехполюсника напряжение (ток), почти не изменяющееся по модулю при значительном изменении входного напряжения. Такие четырехполюсники называют стабилизаторами напряжения (тока). Устройства для стабилизации напряжения в цепях постоянного тока рассмотрены в гл. 13;

6) осуществить триггерный эффект, т. е. эффект резкого (скачкообразного) изменения выходной величины при незначительном изменении входной. Триггерный эффект рассмотрен в § 15.58 и 15.60;

7) произвести модуляцию. Как указывалось в § 7.15, модуляция есть процесс, при котором амплитуда (фаза или частота) высокочастотного колебания, поступающего на вход четырехполюсника, преобразуется таким образом, что характер изменения ее повторяет характер изменения управляющего низкочастотного сигнала. Устройства, предназначенные для этого, называют модуляторами;

8) осуществить демодуляцию, т. е. выделить из высокочастотного модулированного колебания запечатленный в нем низкочастотный управляющий сигнал. Устройства для демодуляции называют демодуляторами или детекторами;

9) преобразовать желаемым образом форму входного напряжения. Например, при подаче на вход нелинейного четырехполюсника напряжения синусоидальной формы на его выходе можно получить напряжение прямоугольной или пикообразной формы;

10) произвести усиление напряжения (тока), т. е. получить на выходе нелинейного устройства напряжение значительно большее, чем управляющее напряжение на его входе. Управляющее напряжение может быть постоянным или переменным. С помощью трансформаторов также можно усиливать напряжение, однако в усилителях напряжения на нелинейных элементах энергия, потребляемая управляющей цепью, может быть в сотни, тысячи и даже сотни тысяч раз меньше энергии на выходе усилителя, тогда как в обычных трансформаторах эти энергии почти равны. Усилители напряжения на нелинейных элементах позволяют усиливать не только переменное, но и постоянное напряжение и притом с плавным изменением коэффициента усиления;

11) осуществить усиление мощности, т. е. выделить на выходе устройства (в нагрузке) мощность, значительно большую мощности, поступающей в управляющую цепь. Когда говорят об усилении мощности, то имеют в виду, что приращение мощности, выделяющейся в нагрузке, оказывается больше приращения мощности, потребовавшейся для изменения режима работы нелинейного элемента;

12) произвести степенное и логарифмическое преобразования входного напряжения (тока).

С помощью нелинейных электрических цепей кроме перечисленных можно осуществить и другие нелинейные преобразования. К их числу относится, например, плавное преобразование частоты с помощью нелинейных четырех- и шестиполюсников, не содержащих подвижных частей. Рассмотрение этого преобразования выходит за рамки курса (см. [21]).

Нелинейные устройства широко применяют для умножения электрическим путем двух, трех функций и более, а также в электрических счетных и запоминающих устройствах, в качестве нелинейных фильтров, логических устройств и т.п. Несомненно, что по мере развития техники и изучения свойств нелинейных цепей последние будут находить применение для выполнения и других функций.

Если зависимость выходной величины от входной в относительно небольшом диапазоне может быть линейной или близкой к линейной, то в большинстве случаев стремятся выбрать режим работы преобразователя таким образом, чтобы работа его проходила именно на линейном участке (если это не противоречит назначению преобразователя).

13) 15.10. Некоторые физические явления, наблюдаемые в нелинейных цепях. В электрических цепях переменного тока, содержащих нелинейные индуктивности и линейные или нелинейные конденсаторы и линейные индуктивности, а также нелинейные индуктивности и нелинейные конденсаторы, при определенных условиях (далеко не всегда!) возникают физические явления, которые невозможны в линейных цепяхФ). Таких явлений довольно много. Ограничимся кратким рассмотрением только некоторых, наиболее важных из них.

1. Возникновение интенсивных колебаний в цепи на высшей гармонике при отсутствии этой гармоники во входном напряжении. В линейных цепях возникновение интенсивных колебаний на высшей гармонике может быть только при наличии этой гармоники во входном напряжении.

2. Возникновение субгармонических колебаний. Под субгармоникой понимают гармонику, частота которой в целое число раз меньше частоты источника ЭДС. Субгармонические колебания представляют собой колебания на какой-либо из суб гармоник. Чаще всего они наблюдаются на частотах со/3; со/2; <х>/5 и т. д. (со —частота источника ЭДС) (см. § 15.69).

3. Возникновение колебаний в цепи на гармонике с частотой т<&1 п, где т и п — целые числа.

4. Зависимость характера установившегося режима в нелинейной цепи переменного тока от предшествовавшего этому режиму состояния цепи и начальной фазы источника ЭДС. Это явление может наблюдаться в нелинейных электрических цепях в зоне существования триггерного эффекта, о котором было упомянуто в § 15.9. Суть явления состоит в том, что при подключении нелинейной резонансной цепи к источнику ЭДС в ней может возникнуть один из двух возможных режимов. Какой из режимов возникнет, зависит от начальной фазы генератора и состояния цепи, предшествовавшего включению (см. § 15.58).

‘'Имеются в виду обычные линейные цепи, параметры которых не являются функцией времени. О линейных цепях с непостоянными во времени параметрами см. гл. 18.

5. Возникновение авто модуляции. Автомодуляция представляет собой процесс почти периодического изменения амплитуд токов и напряжений в нелинейных электрических цепях без воздействия на них внешнего модулирующего фактора, т. е. без воздействия на них низкочастотного сигнала (см. § 15.70).

6. Хаотические колебания, перемежающиеся резонансы и другие типы движений.

Перечисленные физические явления имеют место в резонансных цепях только в определенных для каждой цепи диапазонах параметров, которые, как правило, оказываются такими, что практически эти явления наблюдаются сравнительно редко. Кроме того, исследование условий возникновения этих явлений часто связано с громоздкими математическими выкладками. В настоящей книге они рассмотрены в § 15.58, 15.60, 15.69, 15.70 и в Приложении П9. Подробно можно ознакомиться с этими явлениями также по [24, 25].

§ 15.11 Разделение нелинейных элементов по степени симметрии характеристик относительно осей координат. Кроме деления на резистивные, индуктивные и емкостные, управляемые и неуправляемые (а резистивных — еще на безынерционные и инерционные) нелинейные элементы можно классифицировать еще по одному признаку — по степени симметрии характеристик для мгновенных значений относительно осей координат.

Пусть х и у — величины, характеризующие режим работы нелинейного элемента. Условимся х обозначать величину, откладываемую по оси ординат декартовой системы, ъ у — величину, откладываемую по оси абсцисс.