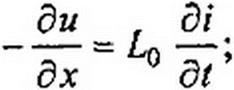

§ 12,2. Исходные уравнения и их решение. Из уравнений (11.1) и

|

(11.4) при Ro =0 и Gq -0 следует, что

(11.4) при Ro =0 и Gq -0 следует, что

Э/ _ ди а7-с° dt

Ток и напряжение являются функциями двух переменных: расстояния х от начала линии и времени t. Продифференцируем (12.1) по х и (12.2) ПО Г.

д2и _ d2i дх2 ° дх дГ d2i „ д2и dxdt~~ 0 ~дР‘

д2и _ d2i дх2 ° дх дГ d2i „ д2и dxdt~~ 0 ~дР‘

В соответствии с (12.4) в правую часть (12.3) вместо d2i/dxdi под- и

ставим -Со —j- и обозначим Ао Со = 1/и2:

д2и _ 1 д2и дг и2 dt2

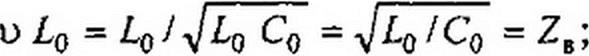

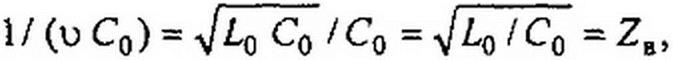

Из предыдущего (см. §11.10, формула (11.44)) известно, что и = 1/ VЛо Со есть скорость распространения электромагнитной волны по линии. Если уравнение (12.2) продифференцировать пох, а (12.1) — по I и в правую часть продифференцированного уравнения (12.2) подставить правую часть продифференцированного уравнения (12.1), то получим

d2i 1 d2i

d2i 1 d2i

~ V* 5” ’С? ‘ ох~ и" дг

Уравнения (12.5) и (12.6) — это уравнения второго порядка в частных производных. Из курса математики известно, что уравнения такого вида называют волновыми.

Решением уравнения (12.5) является сумма любых функций / и /2> причем аргументом функции f\ является (z-x/u), а аргументом функции /2 является (f + x/v):

и (/-х/и) + /> (г + х/о).

и (/-х/и) + /> (г + х/о).

Для сокращения записи в дальнейшем будем обозначать:

“п =/i (‘-x/v);

“п =/i (‘-x/v);

«о =/2 (t + x/v).

Следовательно,

(12.10)

(12.10)

где индексы «о» и «п» означают «отраженная» и «падающая» (волны).

Вид функций f и f2 определяется граничными условиями в начале и конце линии. Функции / и /2 в общем случае должны позволять дважды дифференцировать их по х и t.

Подстановка функций /}(/-х/и) и /2(1 + х/и) в (12.5) дает тождество.

Решение уравнения (12.6):

i = (р| (Z - х / и) + ф2 G + х! и).

i = (р| (Z - х / и) + ф2 G + х! и).

Для сокращения записи обозначим:

/п =q>i (z-x/v);

/о = ф2 (Z + X/v).

Тогда

(12.14)

(12.14)

§ 12.3 Падающие и отраженные волны на линиях. В соответствии с формулами (12.7) и (12.11) напряжение и ток в линии могут быть представлены в виде двух функций: функции / (z-x/u) и ф( (z~x/v) — падающие волны; функции /2(z + x/v) и ф2(/ + х/о) — отраженные волны.

Падающие волны перемещаются со скоростью v по направлению от источника энергии к приемнику, т. е. в сторону увеличения координаты х; отраженные волны — от приемника энергии к источнику, т. е. в сторону уменьшения координаты х.

Обсудим, как следует понимать, что аргументом функции /j является (z-x/v) (аналогичные выводы можно сделать и по отношению к другим функциям).

Пусть в некоторой точке линии при х = х( и z -значение функции J\ (z^Xj/v) равно fj. Это значение функция j\ будет принимать во всех точках линии, где х > х, с запозданием во времени, равным (x-xj/v и обусловленным конечной скоростью перемещения волны по линии.

Так, в точке х-х2 значение функции f} будет равно при t = t2 = t} + (х2 - Х|)/ и. Действительно,

f\ (*2 - х2 /и) ~ /1 + "* f\ ~

Таким образом, каков бы ни был закон изменения напряжения падающей волны / в начале линии, по такому же закону, но с запозданием во времени изменяется напряжение падающей волны в любой точке линии.

§ 12.4 Связь между функциями /р /2 и функциями фр ф2.

Найдем связь между функциями и ф(, а также /2 и ф2- С этой целью в (12.1) и (12.2) подставим (12.7) и (12.11) и для сокращения записи

обозначим:

| |||

| |||

Тогда уравнение (12.1) дает

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

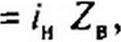

где ZB — волновое сопротивление однородной линии без потерь (см. формулу (11.26)).

Таким образом,

/'-/2'=ZB (ф;+ф;);

ZZ+/2=^B (Ф1-Ф2).

|

(12.21)

(12.21)

(12.22)

Если производные двух функций (например, ср] и /,') при любых значениях х и / равны, то это значит, что сами функции (cpj и f ) равны с точностью до постоянной. Поэтому

| |||||||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

Постоянные интегрирования опустили, так как полагаем, что в токах и напряжениях падающей и отраженной волн отсутствуют постоянные составляющие, не зависящие от х и от t. Два последних уравнения можно переписать с учетом (12.8), (12.9), (12.12), (12.13):

Постоянные интегрирования опустили, так как полагаем, что в токах и напряжениях падающей и отраженной волн отсутствуют постоянные составляющие, не зависящие от х и от t. Два последних уравнения можно переписать с учетом (12.8), (12.9), (12.12), (12.13):

fn МП ' ZB>

^0 ='wo/ZB-

Из (12.25) следует, что ток падающей волны для любого момента времени и для любой точки на линии равен частному от деления напряжения падающей волны для того же момента времени и для той же точки линии на волновое сопротивление.

Из (12.26) вытекает, что ток отраженной волны для любого момента времени и для любой точки линии равен взятому с обратным знаком частному от деления напряжения отраженной волны в той же точке линии и для того же момента времени на волновое сопротивление. Знак минус в (12.26) означает, что ток отраженной волны направлен встречно положительному направлению отсчета тока, показанному на рис. 11.2.

§ 12.5

|

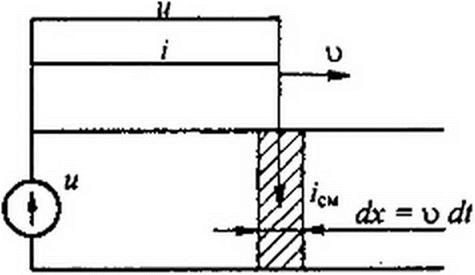

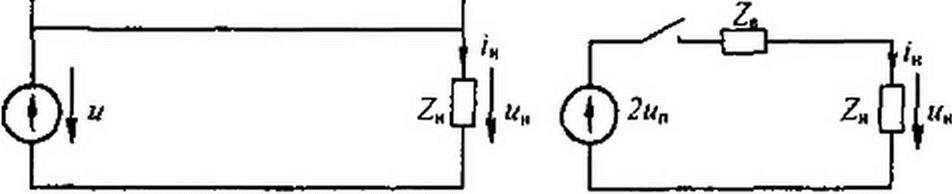

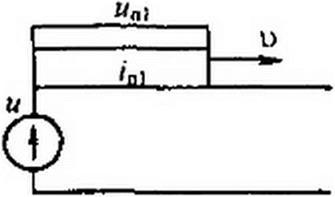

Электромагнитные процессы при движении прямоугольной волны по линии. Пусть источник постоянного напряжения иу имеющий внутреннее сопротивление, равное нулю, подключается к незаряженной однородной линии с распределенными параметрами, у которой j%=Go=0 (рис. 12.1).

По линии перемещается падающая электромагнитная волна. Начальный участок волны, первым продвигающимся по

линии, принято называть фронтом волны. В данном случае волна имеет прямоугольный фронт.

Двигаясь по линии, волна создает между проводами линии электрическое и магнитное поля.

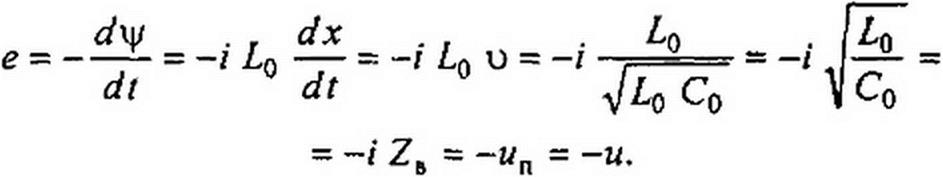

Приращение магнитного потока (потокосцепления) на фронте волны за время dt равно произведению тока / на индуктивность участка линии длиной dx: dy = i Lo dx; оно вызывает ЭДС

Таким образом, на фронте волны возникает ЭДС самоиндукции, численно равная напряжению генератора. На фронте волны происходит зарядка проводов линии: один провод, например верхний, присоединенный к плюсу источника ЭДС, приобретает положительный заряд, другой (нижний) — отрицательный заряд (такой же величины).

Кроме того, на фронте волны возникает ток смещения /см = dq! dt, где dq — приращение заряда на одном из проводов линии за время dt:

dq = Со и dx - Cq и и dt.

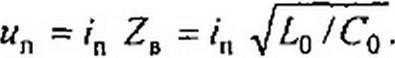

Проходящий по диэлектрику на фронте волны ток смещения равен току падающей волны, проходящему по проводам линии:

'см ~ ~ Q и и ~ ~

см dt 0 ZB

Электромагнитная волна, продвигаясь по линии, каждой единице длины ее сообщает энергию электрического поля Со /2 и энергию магнитного поля Lq /2. Можно показать, что эти количества энергий равны. Действительно,

Следовательно,

Со иг„ /2 = С„ i- Lo /(2 Со) = £о 'п2/2.

Когда падающая волна достигает конца линии, к которому в общем случае присоединена некоторая нагрузка или другая линия (с другим волновым сопротивлением), то часть падающей волны проходит в нагрузку (или соответственно во вторую линию), а часть отражается — возникает отраженная волна.

Чтобы выяснить, какова форма волны, проходящей в нагрузку, какова форма отраженной волны и как они деформируются во времени, применяют расчетную схему, которую принято называть схемой замещения для исследования волновых процессов в линии с распределенными параметрами.

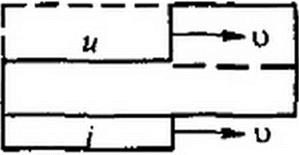

§ 12.6 Схема замещения для исследования волновых процессов в линиях с распределенными параметрами. Для обоснования методики составления схемы замещения обратимся к рис. 12.2, а. На нем изображена линия с распределенными параметрами, на конце которой включена некоторая нагрузка. Начиная с того момента, когда падающая волна дойдет до конца линии, по нагрузке пойдет ток /н и на ней будет напряжение ин. п

|

| ||||

| ||||

На рис. 12.2, а изображены эпюры волн и и i на линии для момента времени, непосредственно предшествующего подходу волны к концу линии.

В соответствии с формулами (12.10) и (12.14) напряжение и ток в любой точке линии можно представить в виде суммы падающих и отраженных волн. Это справедливо также в отношении напряжения и тока в конце линии. Следовательно,

В соответствии с формулами (12.10) и (12.14) напряжение и ток в любой точке линии можно представить в виде суммы падающих и отраженных волн. Это справедливо также в отношении напряжения и тока в конце линии. Следовательно,

wn + МО ’

'п+'о=Ч*

Заменив /п на wn/ZB, а /0 на - м0/ZB, получим

|

|

или

или

2 w= uu + L Z„.

II <1 п п

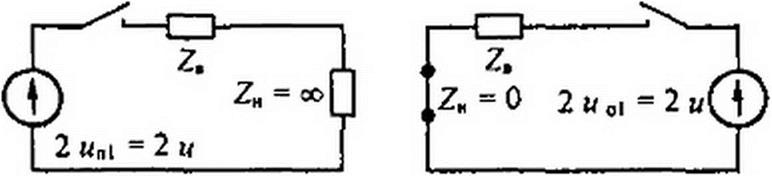

Таким образом, напряжение на конце линии ип и ток в нагрузке in независимо от характера нагрузки связаны с напряжением падающей волны ип уравнением (12.29). Последнему соответствует схема с сосредоточенными параметрами, изображенная на рис. 12.2, б. В ней к источнику ЭДС напряжением 2wn подключают последовательно соединенные ZB и ZH.

Расчет переходного процесса в схеме с сосредоточенными параметрами (рис. 12.2, б) выполняют любым из методов, рассмотренных в гл. 8. Расчет дает возможность определить /н = f(f) и wH = f(t). После того как эти зависимости найдены, можно определить характер изменения во

времени напряжения и тока отраженной волны: и0 - f(t) и i(/ - /(t). Действительно, из уравнений (12.27) и (12.26) следует, что

"о (О - и» (О - и п (0;

2, = V •

2, = V •

Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих применение схемы замещения.

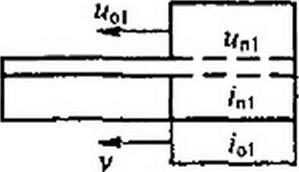

§ 12.7. Подключение разомкнутой на конце линии к источнику постоянного напряжения. В линии без потерь, так же как и в колебательном контуре без потерь, при подключении к источнику постоянной ЭДС возникают незатухающие колебания. Период колебаний состоит из четырех частей или стадий (рис. 12.3, а-г) одинаковой продолжительно-

|

|

| |||

| |||

|

|

Рис. 12.3

сти //и, где I — длина линии, и— скорость распространения волны. Для рассмотрения этих стадий воспользуемся двумя различными схемами замещения. Первая схема (рис. 12.4, а) соответствует разомкнутому концу линии (ZH - <ю), когда к нему подходит падающая от начала линии волна. Вторая схема (рис. 12.4, б) соответствует моменту времени, когда отраженная волна подошла к началу линии, где включен генератор постоянного напряжения, внутреннее сопротивление которого полагаем равным нулю (ZH = 0).

|

|

Рассмотрим каждую из стадий процесса в отдельности.

Первая стадия. От генератора к концу линии распространяются волна напряжения мП| = и и волна тока /п{ = unl /ZB = / (см. рис. 12.3, а).

Вторая стадия заключается в том, что от конца линии к ее началу движется отраженная волна (w01, /о1). Для определения а01 и служит схема рис. 12.4, а. Она составлена в соответствии с общим методом, изложенным в § 12.6. В ней к напряжению 2 ип, = 2 и подключаются волновое сопротивление линии ZB и сопротивление нагрузки ZH = оо (линия на конце разомкнута!).

Согласно рис. 12.4, а напряжение на нагрузке равно удвоенному напряжению падающей волны. Действительно, при ZH

uz -2мп1——— = 2«ni=2w.

и п I 1 ИI

Н 8

В соответствии с формулой (12.30) отраженная волна напряжения

«о1 =«н -«Hi =2wnl -лп1 =м;

в соответствии с формулой (12.26) отраженная волна тока

*О1 ~ ~«01 ^8 ~ -/П1 ~

Таким образом, в течение второй стадии процесса от конца линии к началу продвигается отраженная волна н0( = м, /о1 = Результирующее состояние на линии определяется наложением первой падающей волны (wnl, /п1) и первой отраженной волны (wob /о1). На рис. 12.3, б дана эпюра распределения напряжения и тока по линии для некоторого момента времени во второй стадии. (В этой стадии для участков линии, на которые прошли отраженные волны, результирующее напряжение равно 2 и, а результирующий ток равен нулю.)

Третья стадия процесса состоит в том, что волна но), /о1, дойдя до начала линии, отразится от генератора, как от короткозамкнутого конца линии (внутреннее сопротивление генератора принято равным нулю), и вызовет распространение в направлении от генератора к концу линии второй падающей волны {ип2, Z,^), являющейся, по существу, отраженной волной по отношению к волне (uob /о1).

Для определения характера отражения волн от начала линии используем схему рис. 12.4, б. В ней ZH =0, 2ио) -2 и. Так как нагрузка ZK =0, то и напряжение на ней равно нулю. Но напряжение на нагрузке в соответствии с (12.27) равно сумме напряжения падающей волны (в данном случае uol = и) и напряжения отраженной от начала линии волны, распространяющейся от генератора к концу линии и потому названной второй падающей волной. Следовательно, 0 = w + wn2. Отсюда

«п2 = 'п2 = «п2 1 A =

Результирующее состояние на линии по время третьей стадии процесса изображено на рис. 12.3, в. Оно получено в результате наложения трех волн: первой падающей волны (цп1, /п1), первой отраженной от конца волны (w01, iol ) и второй падающей волны (нп2, *rt2)-