§ 11.12 Линия без искажений. Линия без искажении представляет собой линию, вдоль которой волны всех частот распространяются с одинаковой фазовой скоростью и затухают в равной степени.

При движении электромагнитной волны по линии без искажений волны напряжения и тока уменьшаются по амплитуде, но формы волн напряжения в конце и начале линии подобны; точно так же подобны формы волн тока в начале и конце линии.

Неискажающие линии находят применение в телефонии. При телефонном разговоре по таким линиям не искажается тембр голоса, т. е. не искажается спектральный состав голоса.

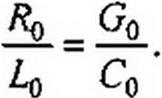

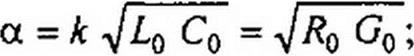

Для того чтобы линия была неискажающей, коэффициент затухания а и фазовая скорость иф не должны зависеть от частоты; а и иф не зависят от частоты, если между параметрами линии имеет место следующее соотношение:

Для того чтобы линия была неискажающей, коэффициент затухания а и фазовая скорость иф не должны зависеть от частоты; а и иф не зависят от частоты, если между параметрами линии имеет место следующее соотношение:

(11.46)

Для сокращения записи обозначим RQ/Ло = Go/Co - к. По определению,

zo = R o + J w Lq = (k + j <o);

^0 “ ^0 + J ® G) — G) + 7 ®Y>

Y = (k + j<$) yl LqC0.

Следовательно,

|

|

| |||

| |||

Из формул (11.47) и (11.48) следует, что коэффициент затухания а и фазовая скорость иф в линии без искажений действительно не зависят от частоты.

В линии без искажений волновое сопротивление является действительным числом и также не зависит от частоты.

|

Чтобы убедиться, что форма волны напряжения в конце линии у2 полностью подобна форме волны напряжения в начале линии возьмем напряжение на входе линии в виде суммы двух синусоидальных колебаний, одно из которых имеет частоту ш, а другое 2 со, и составим выражение для у,. Пусть

«I = Ulm sm(ai + wt) + U2m sin(2<D/ + y2).

Так как для линии без искажения коэффициент затухания а не зависит от частоты (см. формулу (11.47)), то амплитуды обоих колебаний на расстоянии / уменьшаются в одинаковой степени и становятся равными е-а/ и U2m е-а/.

Для линии без искажения коэффициент фазы 0 прямо пропорционален частоте, поэтому для частоты 2 w коэффициент 0 в два раза больше, чем для частоты оз.

Следовательно, мгновенное значение напряжения в конце линии

|

«2 = е-а/ sin(co/ + ф, -0 /) + U2n, е“а/ sin(2 co t + ц/2 -2 0/) =

sin(co /

Вынесем е’а/ за скобку и обозначим i-~ через т.

о

Получим

и2 = e’a/(Uln, sin((OT + 4>i) + 0'2m sin(2<о т + ц/2)•

Если сопоставить последнее выражение с и(, то можно сделать вывод, что напряжение в конце линии имеет ту же форму, что и напряжение в начале линии. Однако оно умень-

0/ /

шено по амплитуде за счет затухания и смещено во времени на — = — — на время движения волны по линии длиной /.

В реальных линиях передачи сигналов соотношение (11.46) обычно не соблюдается, так как £0 < Rq Cq/Gq. Для того чтобы было достигнуто это соотношение, принимают меры по увеличению £0. Практически устранения частотных искажений сигнала во всем передаточном тракте часто достигают не за счет использования линий без искажения, а включением в тракт специальных корректирующих четырехполюсников.

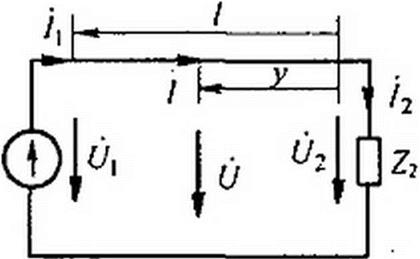

§ ПЛЗ. Согласованная нагрузка. Линия с распределенными параметрами, как правило, служит в качестве промежуточного звена между источником энергии (сигнала) и нагрузкой.

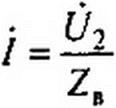

Обозначим сопротивление нагрузки Z2 (Z2 = ^2^2) (Рис- Н.7, а). Если Z2 * Zs, то падающая волна частично пройдет в нагрузку, частично отразится от нее (возникает отраженная волна). При Z2=Zb — такую нагрузку называют согласованной — отраженная волна отсутствует. В этом можно убедиться с помощью формулы (11.46). Действительно, отраженная волна отсутствует, так как - 0.

|

|

|

Рис. И.7

В линиях передачи информации кроме согласования Z2 с ZB согласовывают также ZB с внутренним сопротивлением источника сигнала ZH. При ZH, немного не равном ZB, кроме истинного сигнала через

некоторое время после него может появиться ложный сигнал типа эха; наличие последнего затруднит обработку получаемой информации.

§ 11.14 Определение напряжения и тока при согласованной нагрузке. Чтобы получить формулы для определения напряжения и тока в любой точке, удаленной от конца линии на расстояние у, в формулы (11.38) и (11.39) вместо ZB подставим Z2, заменим /2 Z2 на й2 и f/2/Z2 на /2. Получим

U -U2 (ch у >> + shy y)-U2 &УУ>

U -U2 (ch у >> + shy y)-U2 &УУ>

/ = /2 (ch у у + shy у) = /2

В начале линии при у - I

U = U2e',y=U2eJV‘:‘ е'е^1; i = i,^>’ = I2 е'*'> еа'е'₽'>

где U2 — модуль; 4>и2 — аргумент комплекса [)2; Л — модуль; Ф/2 — аргумент комплекса /2.

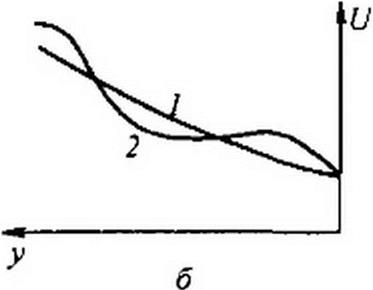

График зависимости действующего значения напряжения U от расстояния у для линии с потерями при согласованной нагрузке иллюстрирует рис. 11.7, б, кривая /, при несогласованной, например, кривая 2.

§ 11.15 Коэффициент полезного действия линии передачи при дачи равен отношению активной мощности в конце линии Р2 к активной мощности в начале линии :

Р2 = (72 /2 со$(фр2 -Ф/2) = (72 Л С05Фв>

где фв — аргумент волнового сопротивления ZB.

При согласованной нагрузке угол между (7, и 1} также равен <рй, поэтому в соответствии с формулами (11.51)

Р\ 1\ соз(ф{/2 -Ф/:) = 6Г2 /2 e2a'cos<pB

Следовательно,

г, = Р2//> = е-2а/.

г, = Р2//> = е-2а/.

§ 11.16 Входное сопротивление нагруженной линии. На рис. 11.7, a изображена схема, состоящая из источника напряжения Ц, линии с распределенными параметрами длиной / и нагрузки Z2. Входное сопротивление ZBX ={7, //[. В формулах (11.38) и (11.39) вместо^ подставим / и заменим й2 на /2 Z2.

Получим

_ 12 Z2 chY 1 + h Z3 sh?I

^BX “ f у ♦ 1

/2 ~shy/ + /2 chy/

^0

или

Z„ = z^chYz + Z„shy/. (11.53)

sh у I + ch у I

Если нагрузка согласована (т. е. Z2 = ZB), то из (11.53) следует, что входное сопротивление равно волновому: ZBX = ZB.

§ 11.17 Определение напряжения и тока в линии без потерь. Строго говоря, линий без потерь не существует. Однако можно создать линию с очень малыми потерями (с очень малыми R$ и <70 по сравнению с ш £0 и (оСо соответственно) и распространить на нее теорию линий без потерь.

Из предыдущего (см. формулу (11.21)) известно, что если Яо - 60 = О, то

y = a+j^^j(j)ylLQ Со,

т. е. коэффициент затухания а = 0, а коэффициент фазы 0 ~ <n

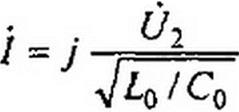

При этом волновое сопротивление ZB = JLq/Cq является чисто активным (см. формулу (11.26)).

Для определения напряжения U и тока / в любой точке линии обратимся к формулам (11.38) и (11.39):

й = й2 chyy + /2 ZB shy у;

|

|

|

Учтем, что у у = (а + j 0) у - jfiy.

Гиперболический косинус от мнимого аргумента j х равен круговому косинусу от аргумента х:

ch j х = 0,5(ey v + e“JX) = 0,5 (cosx + ysinx + cosx-у sinх) = cosx.

Гиперболический синус от аргумента ух равен круговому синусу от аргумента х, умноженному на у:

sh у х = 0,5 (е7 х -е~7 х) - 0,5 (cosx + у sin х- cosx + j sin х) =* у sin х.

Следовательно, sh у х = sh j 0 у = у sin 0 у.

Поэтому для линии без потерь формулы (11.38) и (11.39) перепишем следующим образом:

U = U2 cosp у + j 12 ZB sinp у;

U = U2 cosp у + j 12 ZB sinp у;

♦

/ - j — sin p у + /2 cos p y.

§ 11.18 Входное сопротивление линии без потерь при холостом ходе. При холостом ходе = 0. Поэтому

| |||

| |||

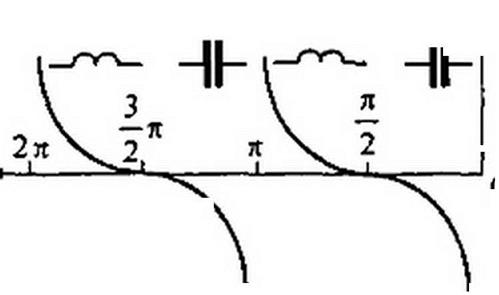

Исследуем характер изменения ZBXX при изменении расстояния у от конца линии до текущей точки на ней и проиллюстрируем это рис. 11.8, а.

| |||

| |||

|

В интервале значений Р у от 0 до к/2 tgpy изменяется от 0 до <ю, поэтому ZBXX имеет емкостный характер (множитель -j) и по модулю изменяется от со до 0. Расположение кривой выше оси абсцисс соответствует индуктивному характеру реактивного сопротивления линии х, ниже оси — емкостному. В интервале значений Ру от л/2 до л tgpy отрицателен и изменяется от -ас до 0, поэтому ZBXX изменяется по модулю от 0 до оо и имеет индуктивный характер (множитель + J) и т. д.

Конденсаторы или индуктивные катушки, изображенные на рис. 11.8, а, иллюстрирует характер входного сопротивления х.

Таким образом, изменяя длину отрезка линии без потерь, можно имитировать емкостное и индуктивное сопротивления любой величины.

Практически это свойство используют при высокой частоте в различных радиотехнических установках.

§ 11.19 Входное сопротивление линии без потерь при коротком замыкании на конце линии. При коротком замыкании на конце линии U2 =0 и из формул (11.54) и (11.55) следует, что входное сопротивление

2ВХХ = А tg3= 7 7Л) /Q tg0У, (11.57)

где 0 = о yj Z,g / Со .

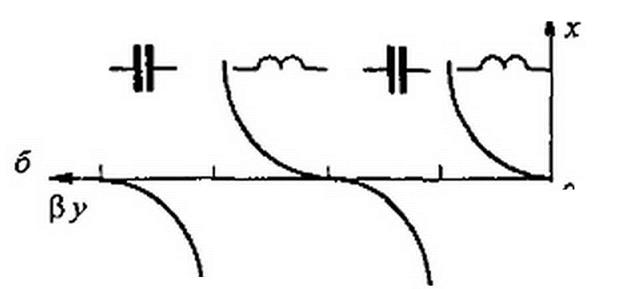

Будем изменять длину отрезка линии у и исследуем характер входного сопротивления.

В интервале значений 0 у от 0 до тс /2 tg 0 у положителен и изменяется от 0 до со, следовательно, в этом интервале входное сопротивление имеет индуктивный характер и по модулю изменяется от 0 до со (рис. 11.8, б).

В интервале 0у от л/2 до л входное сопротивление имеет емкостный характер и изменяется по модулю от оо до 0 (в точке 0у = л/2 tgfiy скачком изменяется от -н» до -со).

Таким образом, изменяя длину отрезка короткозамкнутой на конце линии, также можно создавать различные по величине индуктивные и емкостные сопротивления. Отрезок короткозамкнутой на конце линии без потерь длиной в четверть длины волны теоретически имеет входное сопротивление, равное бесконечности. Это позволяет применять его при подвеске проводов в качестве изолятора.

§ 11.20

|

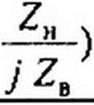

Входное сопротивление линии без потерь при реактивной нагрузке. Определим входное сопротивление линии без потерь при чисто реактивной нагрузке ZH - j Хн:

|

ZH cos0y + ZB sin p у Z cos 0 у + j —- sin 0 у

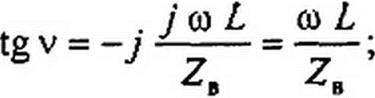

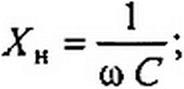

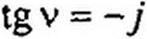

Обозначим -j ZH /Za = tg v и учтем, что

,g(3 у+v)=. l-tg0^tgv

Получим

Z„ = j z, tg *tg V = j z. tg(P у + v), 1 - tg V tg 0 у

Z„ = j z, tg *tg V = j z. tg(P у + v), 1 - tg V tg 0 у

т. e. входное сопротивление изменяется по тангенсоиде, начало которой смещено на угол v.

При индуктивной нагрузке

|

| ||||

| ||||

при емкостной

| |||||||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

§ 11.21 Определение стоячих электромагнитных волн. В линиях без потерь при холостом ходе, коротком замыкании, а также при чисто реактивных нагрузках возникают стоячие электромагнитные волны.

Стоячая электромагнитная волна образована стоячими волнами напряжения и тока. Математически такие волны описываются произведением двух периодических (в нашем случае — тригонометрических) функций. Одна из них — функция координаты текущей точки на линии (в нашем случае — Р у), другая — функция времени (о /). Стоячие волны напряжения и тока всегда сдвинуты по отношению друг к другу в пространстве и во времени.

Сдвиг во времени между стоячими волнами напряжения и тока равен 90°, сдвиг в пространстве — четверти длины волны (см. формулы (11.62) и (11.63), (11.65) и (11.66)).

Точки линии, где периодическая функция координаты проходит через нуль, называют узлами, а точки линии, в которых периодическая функция координаты принимает максимальные значения, — пучностями.

При возникновении стоячих волн электромагнитная энергия от начала к концу линии не передается. Однако на каждом отрезке линии, равном четверти длины волны, запасена некоторая электромагнитная энергия.

Эта энергия периодически переходит из одного вида (энергии электрического поля) в другой (энергию магнитного поля).

В моменты времени, когда ток вдоль всей линии оказывается равным нулю, а напряжение достигает максимального значения, вся энергия переходит в энергию электрического поля.

В моменты времени, когда напряжение вдоль всей линии равно нулю, а ток достигает максимального значения, вся энергия переходит в энергию магнитного поля.

§ 11.22

|

Стоячие волны в линии без потерь при холостом ходе линии. Из формул (11.54) и (11.55) следует, что при холостом ходе

(11.59)

(11.60)

Для перехода к функциям времени умножим правые части формул (11.59) и (11.60) на 41 еуШ и от полученных произведений возьмем мнимые части:

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

|  | ||||||||

Угол 90° в аргументе у синуса в формуле (11.62) соответствует множителю j в формуле (11.60).

В точках ру = Ая, где А = 0,1,2,..., будут узлы тока и пучности напряжения.

| |||

| |||

|

|

|

Рис. Н .9

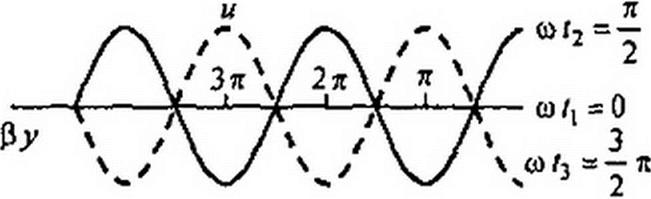

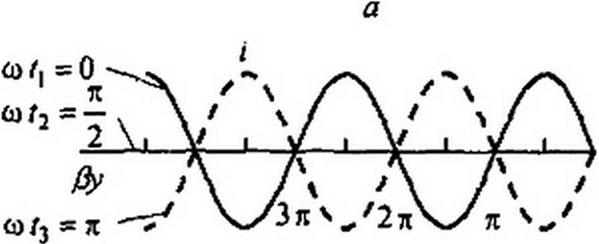

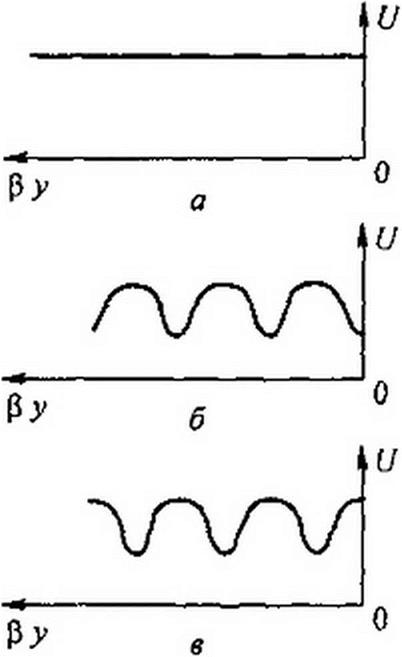

График стоячих волн напряжения и тока для трех смежных моментов 3

времени со /] = 0, со /2 = л/2, со t3 = — л показан на рис. 11.9: а — напря

жения, б — тока. Сплошными линиями обозначена волна при со/, =0,

3

тонкими — при со /2 -л/2, штриховыми — при со /3 = - я для напря

жения и при со /3 = л для тока.

§ 11.23 Стоячие волны в линии без потерь при коротком замыкании на конце линии. Из формул (11.54) и (11.55) следует, что при коротком замыкании на конце линии

(j = j i2 z Q sin P z;

(j = j i2 z Q sin P z;

/ = /2 co$ P У-

Для перехода к мгновенным значениям умножим правые части формул (11.63) и (11.64) на V2 еу и' и от произведений возьмем мнимые части:

U = 41 12 л /Lq/Cq sin Р у sin(co t + 90°);

U = 41 12 л /Lq/Cq sin Р у sin(co t + 90°);

/ = 41 /2 cosP у sin со t.

В правой части формулы (11.65) — в формуле для напряжения — есть множитель sin р у sin(co t + 90°), как и в формуле (II .62) для тока Л

Следовательно, картина стоячей волны напряжения при коротком замыкании на конце линии качественно повторяет картину стоячей волны тока при холостом ходе линии.

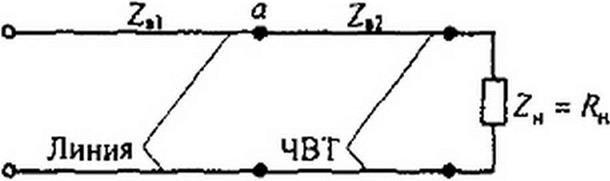

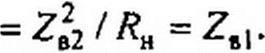

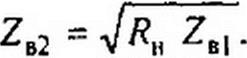

§ 11.24 Четвертьволновый трансформатор. Для согласования линии без потерь, имеющей волновое сопротивление ZB1, с активной нагрузкой ZH = /?к ZB| применяют четвертьволновый трансформатор (ЧВТ). Он представляет собой отрезок линии без потерь длиной четверть волны Л./4 с волновым сопротивлением Zb2. Сопротивление Ze2 рассчитывают так, чтобы входное сопротивление в схеме рис. 11.9, в по отношению к точкам а и Ь оказалось равным ZB1 (при этом на линии с ZB1 практически установится режим бегущей волны):

R* cos90° -ь Zb2 sin 90° cos 90°+ / ^-sin 90° Zb2

R* cos90° -ь Zb2 sin 90° cos 90°+ / ^-sin 90° Zb2

Отсюда

Отсюда

На линии c Zb2 есть и падающие, и отраженные волны.

Если нагрузочное сопротивление не чисто резистивное (ZH - RK + j .YH), то для согласования ZbI с ZH на заданной частоте к зажимам ab на рис. 11.9, в кроме четвертьволновой линии подключают еще отрезок короткозамкнутой линии, длину которой берут такой, чтобы суммарная входная проводимость четвертьволновой и дополнительной короткозамкнутой линий равнялась 1/ZB1.

§ 11.25 Бегущие, стоячие и смешанные волны в линиях без потерь. Коэффициенты бегущей и стоячей волн. При согласованной нагрузке на линии имеются только бегущие волны напряжения (U = U2 eJ ру) и тока (/ = /2 еу ру). Так как при любом у |е;ру | -1, то для бегущей волны действующее значение напряжения и тока вдоль линии неизменно (рис. 11.10, а). При возникновении на линии стоячих волн

действующее значение напряжения на линии изменяется в функции расстояния у пропорционально {sin 0 yj при коротком замыкании (см. формулу (11.63)).

При несогласованной активной нагрузке на линии возникает смешанная волна — комбинация бегущей и стоячей волн. Если обозначить т = Za/ZH, то

О - 02 cos Р у + j m(j2 sin 0 у =

= cos0y + у(72 sin0y + jl/2 (m-l)sin0y, или

(j - 02 е7 ₽ у + j (т -1) (J2 sin 0 у.

|

Первое слагаемое определяет бегущую, второе — стоячую волну.

Распределение напряжения на линии в функции расстояния у

U ~U2 -'Iws2 0 у + w2 sin2 р у.

При т > I напряжение на конце линии минимально, а через четверть длины волны р у = л/2 максимально (рис. 11.10, б). При т<] напряжение на конце линии максимально, а через 0у = я/2 минимально (рис. 11.10, в).

Коэффициентом бегущей волны называют отношение минимума напряжения смешанной волны к ее максимуму:

^б в

Коэффициент стоячей волны

*св.=1/Кбв-

§ П.26. Аналогия между уравнениями линии с распределенными параметрами и уравнениями четырехполюсника. Напряжение и ток на входе линии с распределенными параметрами (1/н/|) связаны с напряжением и током в конце этой линии (С/2, /7) следующими уравнениями (получены из (11.38) и (И.39), в которые вместо у подставлена длина всей линии /)•

U^U2 chy/ + /2 ZB shy/;

А = ~ sh у / + /2 ch у /.

Ли-» рь

Сопоставим их с известными уравнениями четырехполюсника:

~AU2+B /2;

ц ^c(j2 + d!2.

Из сопоставления следует, что уравнения по форме полностью аналогичны, а если принять, что

/4 = Z) = chy/; (11.67)

£ = ZBshy/; (П.68)

C = shy//ZB, (11.69)

то зависимость между й\ и 02, Ц и зависимость между /, и С/2, /2 в линиях с распределенными параметрами точно такие же, как и в четырехполюснике. Другими словами, при соблюдении условий (11.67)-(11.69) четырехполюсник эквивалентен линии с распределенными параметрами в отношении связи между входными и выходными токами и напряжениями.

Напомним, что обратная постановка вопроса, т. е. запись уравнений четырехполюсника через гиперболические функции, рассматривалась в §4.11.

§ 11.27. Замена четырехполюсника эквивалентной ему линией с распределенными параметрами и обратная замена. При перемене местами источника и нагрузки в схеме (см. рис. 11.7) токи в источнике и нагрузке не изменятся. Таким же свойством обладает симметричный четырехполюсник. Поэтому однородная линия с распределенными параметрами может быть заменена симметричным четырехполюсником и, наоборот, симметричный четырехполюсник можно заменить участком однородной линии с распределенными параметрами. При замене будем исходить из уравнений (II .67)—(11.69) и зависимостей, с помощью которых парахМетры симметричного четырехполюсника связаны с коэффициентами Л, В, С.

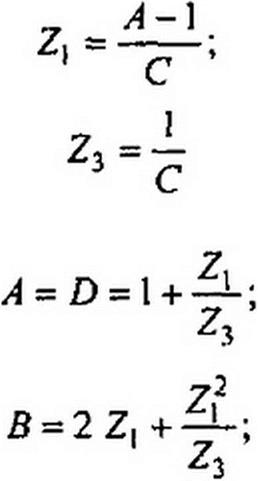

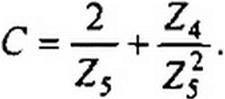

Для симметричной Т-схемы замещения четырехполюсника

Для симметричной Т-схемы замещения четырехполюсника

(11.70)

(И.71)

(11.72)

(11.73)

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

Рассмотрим сначала последовательность операций при замене Т- и П-схем замещения четырехполюсника эквивалентной ему линией с распределенными параметрами (имеется в виду замена при фиксированной частоте).

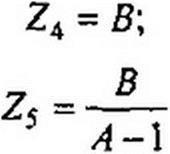

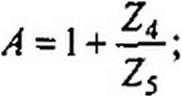

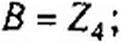

Пусть известны параметры Zj и Z3 в Т-схеме (Z4 и Z5 в П-схеме). Требуется найти ZB и у I для эквивалентной линии.

По формулам (11.72)—<11.74) или соответственно (11.77)—(11.79) находим коэффициенты А, В, С.

Для определения волнового сопротивления ZB разделим (11.68) на (11.69):

(11.80)

Для определения у/ составим выражение для th у/, использовав (11.67), (11.68) и (11.80):

_В_

/ sb У / V В /С гМс

/ sb У / V В /С гМс

th у / = —— « ,

ch у / А А

| |||||

| |||||

| |||||

Умножив и числитель, и знаменатель последней формулы на е’1, получим

| |||

| |||

Отсюда

е2*/,ег«<елр> J + «hY>\ (11.82)

I ~ th у у

Правую часть формулы (11.82) переведем в показательную форму. Пусть она будет равна М cJv. Тогда

е2а/=М,

и так как

p/v _ P 7(v+2«*) _ */2 0/

V — V “* V У

где к — целое число, то

2 0/ -2 к л. у = V.

Отсюда

= | + (11.83)

Для реальных линий /?q, Lq, Cq, Gq >0. Это накладывает условие на определение к. Следует подсчитать р/ по приближенно известному значению фазовой скорости в линии

р/ = — (11.84)

и затем, сопоставив значения р/, найденные по (11.83) и (11.84), определить А, округлив его значение до ближайшего целого числа.

Рассмотрим теперь последовательность операций при замене линии с распределенными параметрами эквивалентным ей четырехполюсником.

Известны у! и ZB. Требуется найти сопротивления Z\ и Z3 в Т-схе- ме (Z4 и Z5 в П-схеме). С зтой целью по (11.67)—(11.69) находим значения коэффициентов А, В, С, а затем по (11.70) и (11.71) определяем Z; и Z3 для Т-схемы (или по (11.75) и (11.76) — сопротивления Z4 и Z5 для П-схемы).

Возникает вопрос: любой ли симметричный четырехполюсник можно заменить участком линии с распределенными параметрами и любую ли линию с распределенными параметрами можно заменить четырехполюсником?

Очевидно, подобную замену можно осуществить, если полученные в результате расчета параметры таковы, что заменяющее устройство физически можно выполнить. Как правило, замена участка линии с распределенными параметрами четырехполюсником возможна всегда, а обратная замена — не всегда. Она невозможна в тех случаях, когда в результате расчета волновое сопротивление окажется чисто мнимым числом; в реальных линиях этого не бывает.

§ 11.28 Четырехполюсник'заданного затухания. Включаемый между источником сигнала и нагрузкой четырехполюсник, предназначенный для ослабления амплитуды сигнала а заданное число раз, называют четырехполюсником заданного затухания (аттенюатором). Его собирают обычно по симметричной Т- или П-схеме и нагружают согласованно.

Положим, что требуется найти сопротивления и Z3 такого четырехполюсника, собранного по Т-схеме, полагая известными затухание а (в неперах) и характеристическое сопротивление Zc. Исходим из двух соотношений:

ch а = I + — и Zc = /BIC = Zy + Z?.

?з

Из первого находим Z} /Z3 = ch а -1 и подставляем во второе.

Пример 118. Дано: а = 0.963 Нл; Zc = 700 0m. Найти Zj и Zj.

Решение. Z,/Z3 = ch0,963<) -1 - 0,5; Z{ = 0.5Z3: Zc=2.25Zi; Z|=3I1Om;

Z3 - 622 Ом.

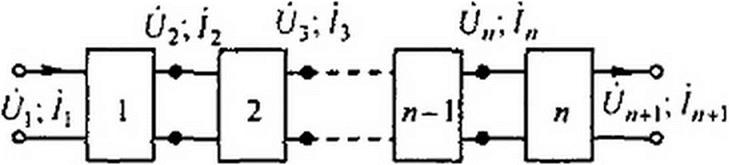

§ 11.29 Цепная схема. На практике приходится встречаться со схемой, представляющей собой каскадное включение нескольких одинаковых симметричных четырехполюсников (рис. 11.11).

|

|

Такую схему принято называть цепной. Исследование распределения тока и напряжения вдоль цепной схемы удобно проводить, используя теорию линий с распределенными параметрами. Действительно, в предыдущем параграфе говорилось о замене одного четырехполюсника отрезком линии длиной /, имеющей постоянную распространения У и волновое сопротивление ZB. Если число четырехполюсников равно п, то длина отрезка линии с распределенными параметрами будет в п раз боль- ,ше, т. е. равна nl.

Обозначим напряжение и ток на выходе п четырехполюсника через U,I+i и /п+|; тогда напряжение и ток на входе первого четырехполюсника

Обозначим напряжение и ток на выходе п четырехполюсника через U,I+i и /п+|; тогда напряжение и ток на входе первого четырехполюсника

Ц ch у п I + /w+l ZB shy л/;

/i =!4±LchYn/ + /w+| z8 chyn/.

’’Таблицу гиперболических функций см. в § 8.18.

Напряжение и ток на входе к от начала четырехполюсника {к < п):

Uk = ch(« - к +1) у Z + /л+1 ZB sh(n - к +1) у /; (11.87)

U 1

Ii = sh(n - к + 1) у / + Irt+] ZB ch(n - к +1) у I. (11.88)

Рассмотрим несколько числовых примеров на материал, изложенный в § 11.1-11.28.

Пример 119. Для некоторой линии длиной 5 км на частоте 1000 Гц были проведены опыты по определению ее входного сопротивления при холостом ходе и коротком замыкании на конце линии. Оказалось, что ZBXX = 535 е"764’Ом и ZBXK = 467,5 e‘7l0°. Требуется найти волновое сопротивление ZB и постоянную распространения У этой линии.

Р е ш е я и е. Из формулы (11.53) следует, что при холостом ходе, когда Z2 =« ^вх х = ZB / thy /.

При коротком замыкании, когда Z2 = 0,

^вх х ~ A thy А отсюда

Z, = Jz.x х ZBXх = ^535е-у64’ 467.5е"7'0° = 500 е“737° Ом; О У DA A DA А *

thy / = Vz„x/z„, =0.935е'зг.

По формуле (11.82),

| |||

| |||

4,11 = е|,4М; 8140'= 1,414 рад;

а = 0,1414/(2/) = 0,1414; у = 0.2е'45’км~‘; 0 = 0,1414.

а = 0,1414/(2/) = 0,1414; у = 0.2е'45’км~‘; 0 = 0,1414.

Пример 120. Определить L$, Go и Со для линии примера 119, полагая ZB = 500е~737° Ом и у = 0,2е/45° км-1.

Решение. В соответствии с формулами (И. 17) и (И. 19)

У ZB = Rq+J<£>Lq.

Следовательно,

Ло + j о) Lo = 0,2 е7 45“ 500 е“7 J7° = 100е78° = 99 + j 13,9,

или „ (

Л0=99Ом/км и Lo =13.9/(2 л 1000) = 0,00222 Гн/км;

Таким образом,

Go + у о> Со = 0.2 е' 45° / (500 е -7 ) = 0,05 57 • 10'J + у 0,369 • 10‘3.

Пример 121, Линия примера 120 подключена к постоянному напряжению (<о = 0). Определить напряжение и ток в начале линии, если на конце линии включена нагрузка 300 Ом и ток в нагрузке 0,5 А.

Решение. По формуле (11.25) находим волновое сопротивление линии Z* для по* стояиного тока:

Z, = V99/0,0557-10’3 = 1330 Ом.

Постоянная распространения (см. формулу (11.20))

У = 7*о Go = 799 0,0557-10-3 = 0,0743 км"1.

По формулам (11.38) и (1J .39), при у « I

U{ =U2 chy/ + /2 ZB shy/; /| = /2 chy/ + —shy /.

По условию /2=0,5А; U2 = /2 /?2 = 0,5-400 = 200 В; у / = а / = 0.0743-5 = 0,371; ch а / = ch0,371 = 1.07; sha/ = sh 0,371 =0,379. Следовательно,

L/| = 200 • 1,07 + 0,5-1330 • 0,379 = 466 В;

/, = 0,5 • 1,07 + — • 0.379 = 0.694 А.

1330

Пример 122. Линия примера 119 короткозамкнута на конце и присоединена к источнику синусоидального напряжения частотой 1000 Гц. Определить напряжение и ток в начале линии, если ток в конце линии /г = 1 А.

Решение. При коротком замыкании

Ut =/2 Z^$hy Г, i}=i2Z,chyl.

По данным примера 119,

у = a + y p = 0,1414 + j 0,1414км’1; /=5км;

у / = 0.707 + j 0.707;

С У! = е0.707 еу 0.707 = 202 (CQS 40 о20- + j sjn 4qo2o’) = j,54 + j 1.305;

e"Y' =e -0.707 e- /0.707 _ 0 495 (cos40°20'- j sin40°20') = 0.377- j0,32;

chy / = 0.5 (ey/ + e*Y/) = 0.96 + j 0.4925 = 1,07 2Г20‘-

гв=500е"/ЗГОм;

sh у / = 0.5 {ey/ - e"-') = 0,582 + j 0.812 * e' 54’20'.

Следовательно,

(/ = /2 ZB sh у / = 1 ■ 500 e’7 3r 54’20' = 500 e7,7‘20' B;

A =/2 chy/= 1.07 e'27*20’ A.

Пример 123. Линия примера 119 замкнута на активное сопротивление Z2 =400 Ом.

Определить Ut и /ь если по нагрузке протекает ток /2=О.5А; / = 1000 Гц. Решение.

Ц = U2 ch у / + /2 ZB sh у / = 200 • 1,07 е7 2Г20‘ + 0.5 • 500 е’7 37° е7 54°20' = 463 е' 2Г В;

/] = /2 ch у / +-^ sh у / = 0,8 е7 $3°38 А.

^В

Пример 124, По данным примера 123 определить комплекс действующего значения падающей волны в начале линии (А,).

Решение. В соответствии с формулой (11.31)

А -А е7Ф.^1 + Агв_ 463е^2а+0,8с'53в58'500е->^ 2 2 2 2

Пример 125. Записать выражение для мгновенного значения падаюшей волны налря- жения в начале и конце линии по данным примера 124.

Решение. Мгновенное значение падаюшей волны напряжения в начале линии при х = 0

V2-431sin(o/4-19°30').

Мгновенное значение падающей волны напряжения в конце линии при х = / в общем виде

V? А2 e-ot' sin(ci)г + ч/п - р /); определяем

е -а/ = е-о.ТО7 = 0д95.

Р t = 0,707 рад = 40°20';

VI А2 е"а/ = 41 431 -0.495 = 301 В;

ц/п - р I = 19°31' - 40°20' = -20°50'.

Следовательно, мгновенное значение падаюшей волны напряжения а конце линии 301 sin(o t - 20°50') В.

Пример 126. Определить затухание в неперах для линии примера 119, если на конце ее включена согласованная нагрузка.

Решение. Затухание в неперах равно а.

Так как произведение а I = 0,1414-5 = 0.707. то затухание линии равно 0,707 Ни.

Пример 127. Какую дополнительную индуктивность /-одап нужно включить на каждом километре телефонной линии с параметрами: Я0=ЗОм/км; Lo = 2■ Ю-3Гн/км; Со = Ю^Ом-км”1; Cq = 610'9Ф/км, чтобы линия стала неискажающей?

Решение. Для того чтобы линия была неискажаюшей, ее параметры должны удовлетворять уравнению (11.46). Следовательно.

40 -с + £о = -^-^- = 3-6-10'9/10‘6 = 18 10’5Гн/км; V M\z II w

о0

^Одоп = 18 - 2 = 16 мГ /км;

Пример 128. Определить наименьшую длину короткозамкнутой на конце двухпроводной воздушной линии, чтобы при частоте 10* Гц входное сопротивление ее равнялось 800 у Ом. Расстояние между осями проводов «У = 20 см, радиус каждого провода г = 2 мм.

Решение. В соответствии с формулой (11.57)

ZBKK= j \ILq/Со igp у.

Для двухпроводной линии

| |||

| |||

Lq Ро/НЛ/лН2 /17^

Q Cq \ К ) ’ll Co К j Eq

^ = 3770m; .[A = 377 1A22/A = 553 Qm.

£q V Cq я

По условию 800 y = у 553 tg Ру. Отсюда

tgP у = 800/553= 1,445;

Р у = 55°20' = 0,963 рад;

Р = <•> -Jlq Со = 2,09-10-2 см-1.

Искомая длина линии

у = 0,963 /(2,092 ■ 10’2) = 46,1 см.

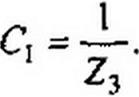

Пример 129. В Т-схеме рис. 4.4, a Zt =100 Ом, Z3 =-500 у Ом. Определить характеристическое сопротивление четырехполюсника и произведение yl эквивалентной ему линии с распределенными параметрами.

Решение. В соответствии с формулами (11.72)—(11.74)

х = I + А = j + —100 = I + о,2 у = 1,02 е■' ’|С|8';

Z3 - 500 у

у 2 1 г\4

В = 2Z, + =±- = 200+ —— = 200 + 20 у = 200е'™ \

1 Z3 -500у

| |||||

|  | ||||

|

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

яснитс переход от уравнений для мгновенных значений и и i уравнений (11.1) и (11.4) к уравнениям для комплексных значений (j и / (уравнениям (11.7) и (11.8)). 4. Каков физический смысл постоянной распространения у и волнового сопротивления Z, ? 5. Если два провода двухпроводной линии с малыми потерями раздвинуть по сравнению с их исходным состоянием, то как это скажется на Z, и у? 6. Как определить Zg и У опытным путем? 7. Из каких условий определяют постоянные и Л2? 8. Как показать, что сигнал, проходя по линии без искажений, не изменяет своей формы? 9. Почему в линии передачи информации стремятся брать ZH =Ze? 10. Линия без потерь нагружена несогласованно. Коэффициент отражения по напряжению ки =1/3. Чему равно Z„ в долях от ZB? 11. В чем различие между бегущей и стоячей волнами в физическом и математическом отношениях? Какую волну называют смешанной? 12. Покажите, что линия без потерь является неискажающей. 13. При каком соотношении между параметрами можно считать реальную линию с /?0#0 и <70*0 как линию без потерь? 14. Линия длиной А/2 напружена согласованно, у = 0,1 + 0,314 j. Определите КПД линии. (Ответ: 0,133.) 15. Линия имеет длину 10 км и у = 0,2+ 0,314 у. В середине линии (7П = ЮОе730* В, 6отр= 50е"'30 В. Запишите мгновенные значения ип и и0 в начале линий. (Ответ: ип-222 sin(<o / +120°), «о ~ 36,8 siп(ш t -120°).) 16. В каком смысле четырехполюсник может быть эквивалентен линии с распределенными параметрами? 17. Как рассчитать элементы аттенюатора по известным а и Ze? 18. Каково назначение четвертьволнового трансформатора? 19. Решите задачи 13.3; 13.11; 13.23; 13.31; 13.37; 13.43.

Глава двенадцатая

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ,