Линейным нормированным пространством сигналов называют пространство, в котором каждому сигналу соответствует свой вектор со своей нормой.

Метрикой двух сигналов f(t) и /?(/) называют норму разности двух сигналов || /(/) - /2(01|- По метрике можно судить, например, насколько первый сигнал аппроксимирован вторым.

Энергия суммы двух сигналов /(/) + /(/) Равна

J(/i(o+/2w)2 <л= ]/2<ол+ {/Лол+2 ]/(2)/2(ол.

| |||||

| |||||

| |||||

00

Величину 2 ]*/(/) fi(f) dt называют взаимной энергией двух сигналов.

Если вещественные сигналы /(/) и /2(0 имеют спектры S}(j со) и

S2 (?<«>)> т0 взаимная энергия двух сигналов равна

| |||

| |||

— 00

— 00

1 + о° 1 00

= — js2(jш) ^1(“7 в>) со = — jRe(S2(y <о) S{(J со) das. — СО —00

Функцию Re(S2(./ <*>) 5,(у со) dсо называют взаимным энергетическим спектром двух вещественных сигналов. Взаимная энергия определяется перекрывающимися частями спектров этих сигналов. Формула

|Re(S2(/ со) 5](у со) dсо

|Re(S2(/ со) 5](у со) dсо

—СО

получила название обобщенной теоремы Рейли.

Сигналы называют ортогональными, если их взаимная энергия равна нулю. Ряд Фурье — пример совокупности ортогональных сигналов.

Т Т

Функции Уолша, принимающие на интервале - —ч-у значения ±1, — второй пример ортогональных сигналов.

Автокорреляционная функция сигнала /(Г) имеет вид

со ад= -СО

Взаимной корреляционной функцией двух сигналов /j(z) и /2(0 на" зывают функцию

со

Л12(т) = |/|(0/2('-0</т.

Л12(т) = |/|(0/2('-0</т.

— со

Свойства этих функций рассмотрены в приложении П4, а применение к помехам и дискретным сигналам — в приложениях П4, П5, П7, П8.

Перечислим преимущества цифровых сигналов перед аналоговыми:

1. К шумовым помехам при передаче сигналов полиниям передачи цифровой сигнал практически нечувствителен — он либо есть, либо его нет.

2. Цифровой сигнал может передаваться в компрессированном виде, что значительно снижает требуемую для передачи полосу частот, увеличивает пропускную способность канала передачи и дает возможность передавать по одному каналу несколько компрессированных сигналов от разных источников, если осуществить разделение передачи сигналов по времени.

3. 9.8. Узкополосный и аналитический сигналы. В теории передачи сигналов используют понятия узкополосного и аналитического сигналов. Узкополосный сигнал занимает узкую полосу частот и может быть представлен как сигнал, у которого во времени медленно изменяется

амплитуда а(г) и фаза <р(/): s(f) - a(t) cos(o)0 t + (p(t)). Условия медлен- da(t) 1 </<p(0 I

ности изменения: --------------------- « 1 и--------------------------------- « j; где o)o— опорная

dt ci)q a(f) dt to0

c7<p(/)

частота, w0(/) = cd0 + —-— — мгновенная частота. При обработке узко- dt

полосного сигнала огибающая его воспроизводится амплитудным детектором.

Положим, что сигнал s(t) - cos о г, но coswf = — (e7WZ Таким образом, сиг

нал 5(/) можно представить в виде суммы двух сигналов. Один содержит только положительные, другой только отрицательные частоты. Запишем произвольный сигнал s(t) через его частотный спектр S(j а):

нал 5(/) можно представить в виде суммы двух сигналов. Один содержит только положительные, другой только отрицательные частоты. Запишем произвольный сигнал s(t) через его частотный спектр S(j а):

2it J 2 it J 2

-x 0

где x

zv(r) = - p(/©)e>wZ doi.

71 о 0

5,(0 = - f-S'U <o)eyw/ dca\ 71 J

-x

cv(r) соответствует интегрирование при w > 0, ?,(O — при ю < 0.

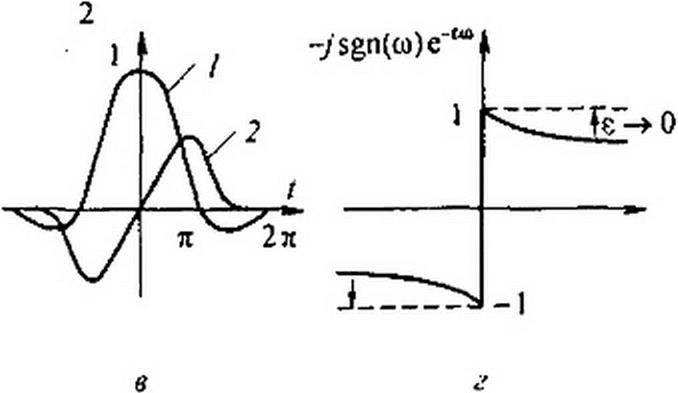

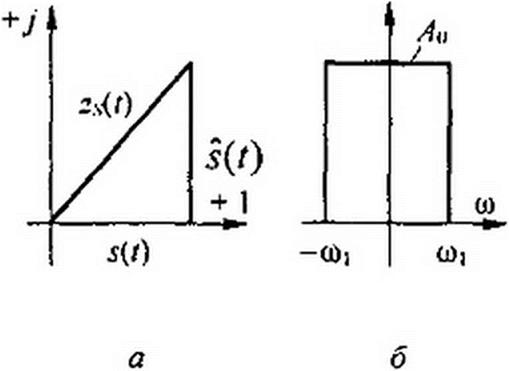

zx(t) = s(t) + J s(t)

называют аналитическим сигналом, а s(/) = Rez,(O условимся называть исходным сигналам. i(/) = lmc,(r) — сопряженным. На комплексной плоскости zx(t} представляет собой вектор, проекция на ось +1 которого гДО, а на ось +/ = $(/) (рис. 9.5, о). Сигнал z,(/) называют аналитическим потому, что если время t рассматривать как комплексную переменную / = /' + >/', то z,(O будет являться аналитической функцией в верхней полуплоскости. Пусть исходный сигнал дДО имеет спектр S(j w) = /!0 в узкой области частот — от <о = -«I до о) = +«] (узкополосный сигнал рис. 9.5, б). Ему соответствует аналитический сигнал

Л Ш| • А

zs(t}^ — fe/tsZ <7(0 = ~ (sin «1, + j ((-COSO, /)).

nJ Kt

0

Исходный временной сигнал s(z) = Recv(/) = — кривая I на рис. 9.5, в. Со

тт О( I

1 о, / w sm" —— пряженный сигнал s(t) = Imz,(г) = —----------- — — кривая 2 на рис. 9.5, в.

7Т (0] Г

| |||

| |||

|

Обратим внимание на то, что когда $(г) проходит через максимум, s{t} проходит через нуль.

9.9 . Частотный спектр аналитического сигнала. Так как zf(l) = s(t) + j s(t), то спектр zs(t) равен сумме спектров функций $(/) и j s(t), Если спектр $(/) равен S(j о), то спектр s(t) равен

| |||||||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

Соотношение (9.30) следует из формулы (9.27) и из определения

$(/) = — Г£(;о)е^' da.

2п J

-X

Способ получения s(t) с помощью квадратурного фильтра вытекает из (9.30). На вход этого фильтра подают сигнал $(/). Фильтр, сохраняя модули S{J со) при всех частотах неизменными, изменяет аргументы всех спектральных составляющих на -90° при со > 0 и на +90° при со < 0.

9.10 9.10. Прямое и обратное преобразования Гильберта. Поскольку спектр сопряженного сигнала 5(c) равен S(Jo)= -jsgn(w) S(j<o), то сам сигнал $(/) может быть определен как свертка функций s(/) и некоторой функции времени f(t\ которая определяется по обратному преобразованию Фурье от функции -/sgn(co).

Последнюю представим так:

-y$gn(t))= lim(-ysgn(<o)c ( *) (рис. 9.5,г). С-+О

Тогда 0 /(0^-Z_|im( Ге(с*/О“с/со’ fe(’e+ ")4> c/cd) = —. (9.31)

2к с-»о • J nt

-ж О

По формуле свертки х

J(/) = l (9.32)

it J i-x

- X

Из (9.30) следует

•S'U со) = j sgn(co) S{j co).

Поэтому, по формуле свертки.

5(Z) = 1 f (9.33)

Я j X-f

-X

Формулу (9.32) называют формулой прямого, а формулу (9.33) — обратного преобразования Гильберта. Для них приняты обозначения Н и Н~1. Так, s(t) - H{s(t}\ s(j) = H~\s(t)). Ядра подынтегральных функций (9.32) и (9.33) при т = / терпят разрыв, поэтому интегралы следует понимать в смысле главного значения. Например, интеграл (9.32) вычисляют так:

It J f -X J t — x \-X / + Е /

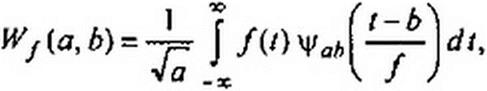

§ 9.11. Вейвлет-преобразование сигналов. Под вейвлет-преобразованием понимают преобразование сигнала /(г) путем воздействия на него малой всплесковой функцией, называемой вейвлет-функцисй —~| (параметры а и Ь которой изменяются во

v а \ Q )

времени), с целью выявления в сигнале низкочастотных и высокочастотных составляющих и фиксации времени появления этих составляющих.

Применяют прямое и обратное вейвлет-преобразования. Прямое вейвлет-преобразование позволяет получить вейвлет спектр Wj(a,b} функции /(f):

| |||

| |||

а обратное вейвлет преобразование — образовать функцию /(г) по ее вейвлет спектру И>(а. Ь):

| |||||

| |||||

| |||||

|  | ||

X

cv = ]|ф(ы)||«Г1 du,

- X

где ф(ф)— преобразование Фурье вейвлета ц>(т); когда норма каждого вейвлета равна 1, Cv = l.

Вейвлет-преобразование применяют к аналоговым и цифровым, к одно- и многомерным сигналам.

Под материнским вейвлетом понимают функцию ц/(г), принятую при конкретном вейвлст-прсобразовании. Множитель | 1/а в вейвлет-функции ; устанавли-

da \ a J

васт зависимость нормы вейвлет функции от параметра а. Изменением коэффициентов а

вуют на сигнал /(г), и которые следуют друг за другом при вейвлет преобразовании (9.32).

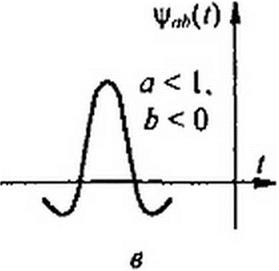

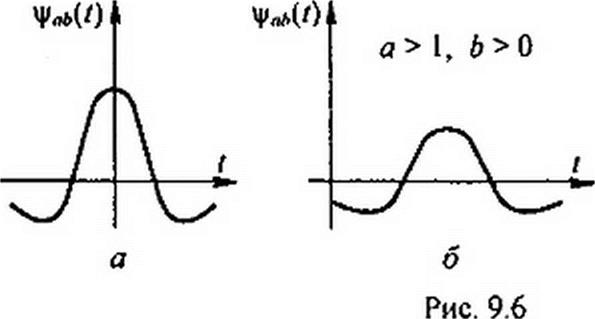

Наиболее распространенным материнским вейвлетом, по международной классификации называемый МНАТ второго порядка, является вейвлет (1-/2)е"' '2, являющийся второй производной по времени от функции Гаусса е*' '2. Он по форме напоминает мексиканскую шляпу (рис. 9.6. а). По сравнению с другими известными типами вейвлет- фуккний он лучше других характеризует сигнал /(/) по времени и частоте.

Масштаб во времени функции ч'„/>(<) изменяют коэффициентом а (рис. 9.6, б), сдвиг во времени изменяют коэффициентом b (рис. 9.6, в).

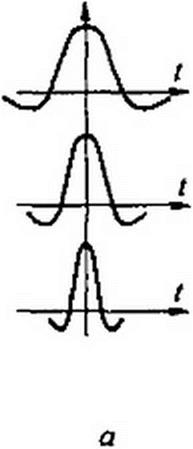

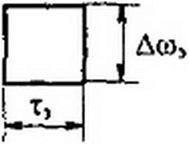

На рис. 9.7, а изображены три функции ^,л(0 с различными значениями коэффициента а и различной длительностью импульса. По отношению к каждому из них можно говорить об эффективной длительности импульса тэ и об эффективной ширие соответствующей ему части частотного спектра Дш3. Произведение тэ Дш, (площадь прямоугольника на рис. 9.7, в) характеризует большую часть энергии импульса. Благодаря свойствам самого вейвлета, площади прямоугольников во всех трех случаях, изображенных на рис. 9.7 б, оказываются одинаковыми. При вейвлет-преобразовании (9.34) эти прямоугольники выполняют роль окон, через которые «просматривается» сигнал /(/). Вейвлет-спектр сигнала b) содержит в себе информацию о частотно-временном произведении сигнала т3 Д<оэ, в котором содержится большая часть энергии сигнала. С помощью преобразования Фурье получить подобную частотно-временную информацию о случайном сигна

ле либо затруднительно, либо невозможно, когда сигнал случайный и нестационарный (т. к. вероятностные свойства последнего зависят от момента начала отсчета времени). За это

| |||

| |||

| |||||

| |||||

| |||||

вейвлет-анализ в литературе иногда называют математическим микроскопом сигнала.

Подробнее о теории вейвлет-лреобразования и его применении в различных областях техники можно узнать из следующих источников: учебного пособия под ред. А.Н. Яковлева «Радиотехнические цепи и сигналы» (М.: Инфра, 2003), книги В.И. Воробьева и В.Г. Горбушина «Теория и практика вейвлет преобразования» (СПб: ВУС, 1999), статьи В.Г. - Миронова и М.К. Чобану «Состояние и перспективы цифровой обработки многомерных сигналов» (Электричество. 2002. № 11).

Вопросы для самопроверки

1. Чем принципиально отличается ряд Фурье от интеграла Фурье? Запишите и прокомментируйте формулы прямого и обратного преобразования Фурье. 2. Чем объяснить, что при обратном преобразовании Фурье кроме положительной угловой частоты используется и отрицательная? 3. Любая ли функция может быть преобразована по Фурье? 4. Для функции /(/) известна Г-'(р). Как записать S(j со) этой функции? 5. Постройте графики модуля и аргумента спектров функций fe~al и (I - a t) е-с*'; функции равны нулю при

2 <о a . , _ ,

2 <о a . , _ ,

—,----- = -arctg—; 7.) 6. Сформулируйте и

z a'-o’

докажите теорему Рейли, дайте ей физическое толкование. 7. На резистор сопротивлением R = 10 Ом воздействует импульс напряжения, модуль спектра которого S(j о) = 2 Vit при 0 < о < Ю3. В остальной области частот S(w) = 0. Определите энергию, выделившуюся в резисторе. (Ответ: 400 Дж.) 8. Что понимают под полосой пропускания реального четырехполюсника? 9. Определите полосу частот, занимаемую прямоугольным импу,тьсом длительностью 1 мкс. (Ответ: 6.28 <106 рад/с.) 10. Чем руководствуются при составлении укороченных схем четырехполюсника при исследовании деформации фронта и вершины проходящего через него короткого импульса? II. Определите текущий спектр 5,(/ а)

функции = полагая, что f(t)-0 при г<0. (Ответ: ---------------------------------------------------------------------------------- .) 12. Про-

1 х a + j

верьте правильность формулы 5{/) = — | cos ш / dt. 13. Покажите, что спектр 5-функции 2 я J

равен 1.14. Покажите, что если функция /(/) имеет спектр S(y <о), то спектр функции a f(at) равен S(jo/a). 15. Покажите, что если сигнал $(0 представляет собой ампли- тудно-модулированное колебание О (I + m sin О t) sin о г, то при а » Q сопряженный сигнал s(t) = U (I + т sin Q ) cos w t. 16. Определите автокорреляционную функцию прямоугольного сигнала /(/). рис. 9.1. в. (Ответ: Я(т) = А~ t„ (1 — Iт]//„).) 17. Определите 2 .j з

энергию и норму сигнала симметричной треугольной формы рис. 8.46, б. (Ответ: у * Ч

и к ,1 —- г: .)

Глава десятая