§ 8.34 Изображение показательной функции eat. Вместо /(г) в

(8.31) подставим е“' :

(8.31) подставим е“' :

F{p) = Jea' е~р1 dt = fe-'{'”ci) dt = |- о о V

| |||

|

Таким образом,

(8.34)

При выводе формулы (834) (при подстановке пределов) было учтено, что действительная часть оператора р больше, чем а, т. е. а>а. Только при этом условии интеграл сходится.

Из формулы (834) вытекает ряд важных следствий. Положив в ней а = у со, получим

eJ“>' = ! . (8.35)

P-J®

Формула (835) дает возможность найти изображение комплекса синусоидального тока:

/ pjCw'+v) _ j -jut

С этой целью обе части (835) умножим на постоянное число }т :

. (8.36)

Р~ J со

Аналогично, изображение комплекса синусоидального напряжения

(837)

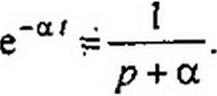

Функции e“af соответствует изображение 1/(р + а):

Функции e“af соответствует изображение 1/(р + а):

(8.38)

§ 835. Изображение первой производной. Известно, что функции f(f) соответствует изображение F(p'). Требуется найти изображение первой производной df{t)tdt, если известно, что значение функции /(О при / = 0 равно /(0).

Подвергнем функцию df(t)ldt преобразованию Лапласа:

Л = Je"'” rf(/(0). о

Интегрирование произведем по частям jw dv = и v - j v du. Обозначив e~pl = u и df(t)ldt = dvt получим

Интегрирование произведем по частям jw dv = и v - j v du. Обозначив e~pl = u и df(t)ldt = dvt получим

</(/(0) = e’" 7(0?-f/(0 о 0

e''” 7(0|| =0-/(0) = -/(<>), о

f/(O de"' = p ]/(o e'" dt^p F(p).

0 0

| |||||||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

</W^pF(p)-/(0). (8.40)

§ 8.36 Изображение напряжения на индуктивном элементе. Изображение тока / равно /(р). Запишем изображение напряжения на L: U[ =L—. По формуле (8.40), — = р /(р)-/(0), где /(Ор—значение dt dt

тока i при t - 0~. Следовательно,

Л—-£ р/(р)-Л/(0). (8.41)

di

Если /(0) = 0, то

L^LpUp). (8.42)

at

§ 8.37 Изображение второй производной. Без вывода дадим формулу

| |||

| |||

Следовательно, изображение второй производной тока /

^Г=р2 /(р) - р/(0) -/'(0).

dr

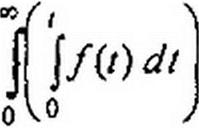

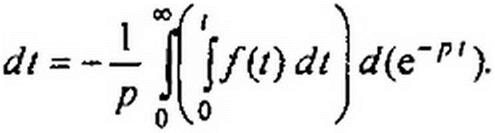

§ 8.38 Изображение интеграла. Требуется найти изображение фун- /

кции j/(r)d7, если известно, что изображение функции /(г) равно о

F(p). ,

Подвергнем функцию j/(/)t// преобразованию Лапласа:

о

|

|

|

‘•Для сокращения записи вместо Д0_) пишем ДО); ДО) может быть и положительной, и отрицательной величиной; ДО) положительно, когда направление тока совпадает с произвольно выбранным положительным направлением послекоммутационного тока в индуктивном элементе L.

(

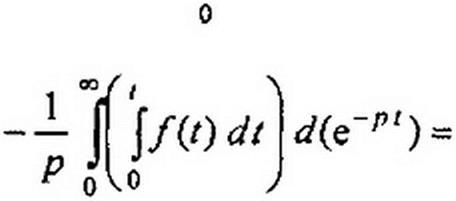

Примем j/(z) dt - w, c/(e'/’f) = dv и возьмем интеграл по частям:

Примем j/(z) dt - w, c/(e'/’f) = dv и возьмем интеграл по частям:

- i/(t)dt е~р'|+-------------------------------

Р U Jo Р

Первое слагаемое правой части при подстановке верхнего и нижнего пределов обращается в нуль. При подстановке верхнего предела нуль получается за счет ранее наложенного ограничения на функцию f(t) (см. § 8.32) функция ДО если и растет с увеличением Г, то все же медленнее, чем растет функция е6", где а — действительная часть р. При подстановке нижнего предела нуль получим за счет обращения в нуль t

|/(0 dt. Следовательно, если f(t)=F(p), то о

dt = ^-. (8.44)

dt = ^-. (8.44)

|

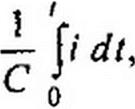

§ 8.39. Изображение напряжения на конденсаторе. Напряжение на конденсаторе ис часто записывают в виде ис р dt, где не указаны пределы интегрирования по времени. Более полной является следующая запись:

"с

где учтено, что к моменту времени t напряжение на конденсаторе определяется не только током, протекшим через него в интервале времени от О до /, но и тем напряжением wf-(0), которое на нем было при 1-0.

]

В соответствии с формулой (8.44) изображение — ji dt равно о

1{р) / (С р), а изображение постоянной ис(0) есть постоянная, деленная на р. Поэтому изображение напряжения на конденсаторе записывают следующим образом:

_/(р) И(.(0)

_/(р) И(.(0)

*“ ------------------ I

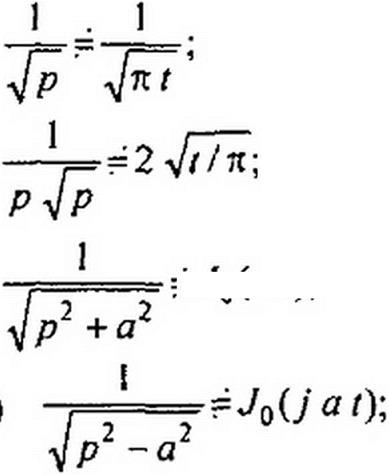

Приведем простейшие операторные соотношения; часть их была выведена ранее, другая дается без вывода:

‘‘Для сокращения записи вместо ир(0_) пишем и((0); «с(®) может быть и положительной, и отрицательной величиной. В формуле (8.45) считают положительной величиной, если направление ur(0) совпадает с произвольно выбранным положительным направлением послекоммутационного тока через конденсатор.

| I) |

| 16) |

| - у = — sh a -а а |

| 2) |

| Fe'a'; |

| 17) |

| 3) |

| =eyw/: |

| 18) |

| - sin a ty а |

| 4) |

| 6) |

| 7) |

| 8) |

| 9) |

| P(P + a) |

| (р + а)2 |

| =teal; |

| —y=(l-ar)e'a'; |

| ------ !------ -е"а' р(р + а)2 а2 |

| 1 е'0' а2 + о2 ’ |

| 19) |

| 20) |

| 21) |

| У^—у = cos a Аш. . |

| (р2 + а2)(р2 + Ь2) Ь2-а2 x(cosa/-cos5/); |

| e"al sin bt; |

| 22) i==6(r); |

| --------------------- —— (а е-°‘ - Ь е’*' (р + а)(р + Ь) а~Ь |

| Ю)----------- :--------- =-^- (р + a)(p + b) а-Ь |

| -hi |

| 11) |

| Р(Р + ^)(Р + Ь) ab 1 е-а,\ b-a b а |

| 23) |

| 24) |

| = Л(^/); |

| 25) |

| 26) |

| a |

| у где Ф — |

| ин- |

| 27) |

| 12) |

| теграл ошибок Гаусса; |

| 13) |

| 28) |

| 14) |

| Р <Р + <0 |

| at 2 |

| е~а1: |

| 29) |

| e'4/’+2A/’ I(ih [р—2 |

| 15) |

| е -а/; п (л-1)! |

§ 8.40 Некоторые теоремы и предельные соотношения.

1. Теорема смещения в области оригиналов (теорема запаздывания). Если изображение функции /(О равно F(p), то изображение функции /(/-т) равно е“р/ F(p).

Теорема доказывается путем подстановки /(/-т) в формулу преобразования Лапласа и введения новой переменной = dt~dtx,

= е-Р* e -Ph .

Je'" /(z - т) </т = e'*” Je-P'1 /(/,)<//, =е''” F(p). о о

Пример на применение теоремы см. в § 8.60.

2. Теорема смещения в области изображений. Если изображению функции Г(р) соответствует функция /(/), то изображению Г(р-Х) — функция ех' /(/).

Доказательство проводят путем подстановки функции еи /(/) в формулу преобразования Лапласа:

Je~p' eu f^dt=”\e,{p-y'} f(t) dt = F{p-\). о о

Пример 87. Найти оригинал 1/(р + Х)2, если известно, что 1/р2=г Решение: 1/(р + Л.)2=е-х' г.

3. Теорема об изменении масштаба {теорема подобия). Если функции /(/) соответствует изображение F{p), то функции /(АО—изоб-

1 А

ражение — F — .

а \а)

Теорема доказывается следующим образом:

/(a t) dt = - fe * /(а t) d(a O = - Л .

а о а w

4. Нахождение начального значения функции времени /(0+) по изображению функции F(p):

/(0J= hm р F(p).

Это соотношение получим, если в (8.39) р устремим к бесконечности. При этом левая часть (8.39) равна нулю.

5. Нахождение установившегося значения функции времени /(ос) по изображению функции F(p):

/(ос) = fim р F(p).

p-rt

Соотношение получим, если в (8.39) р устремим к нулю и учтем, что

В результате имеем

р/(0 = /(«) - /(0) = lim р F(p) - f(Q), или

/(0) = lim p F(p).

/-><» p-*0

Если искомая функция /(t) а послеком мутационном режиме содержит в своем составе периодическую составляющую (принужденную или свободную), то понятие /(<ю) для нее оказывается неопределенным. Например, не имеет определенного смысла функция sin со/ при / = <». В соответствии с этим к цепям с синусоидальными источниками не следует применять предельное соотношение п. 5. Точно так же не следует пользоваться им для цепей без синусоидальных источников, если эти цепи чисто реактивные и не содержат резисторов. Так, при подключении последовательно соединенных L и С (при нулевых начальных условиях) к единичному напряжению 1(f) по цепи протекает свободная составляющая тока, численно равная 4с IL $in(Z,/JlC). В этом случае определять /(со) как lim р Г(р) также не имеет смысла.