Отношение выходного напряжения четырехполюсника к входному как функция частоты о) называют передаточной функцией четырехполюсника. Для схемы рис. 5.12, а К “ ф) /4)5.

Схема полосно-заграждаюшего фильтра изображена на рис. 5.13, в.

Второе направление реализации активных /?С-фильтров основано на замене обычных индуктивных элементов в к- или фильтр ах на имитированные. При замене учитывают, является ли или может ли быть заземленным один из концов имитируемого индуктивного элемента. Если один из концов заземлен, то выбирают одну схему имитации, если нет, то другую. Так, в схеме фильтра ВЧ (см. рис. 5.2, а) нижний зажим индуктивного элемента соединен с землей, т. е. элемент L является заземленным. В схеме фильтра НЧ (см. рис. 5.1, б) ни один из зажимов L не заземлен (т. е. L не заземлена). Поэтому индуктивные элементы в схемах на рис. 5.2, а, 5.1, б должны быть имитированы различно (см. Приложение П2).

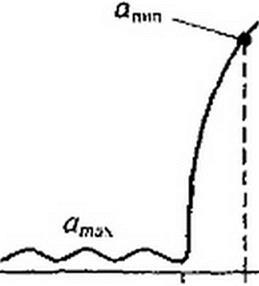

§ 5.8 Передаточные функции активных ЯС-фильтров в нормированном виде. Будем различать обычную частоту о и нормированную ц>н, выраженную в долях от частоты среза для НЧ-фильтра (рис. 5.14, а) и в долях от центральной частоты поло-

| |||

| |||

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

| |||

| |||

Вис. 5.14

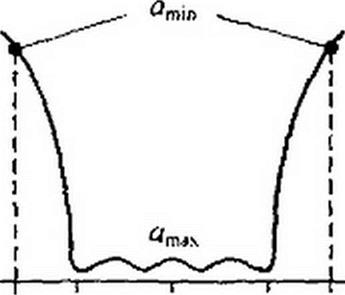

сы пропускания (рис 5.14, б) полосно-пропускающсго фильтра. То есть для

НЧФс!)ч = о/ос, для ППФ о)н =со/сог. Передаточные функции одного звена НЧ-. ПП-, ВЧ- и ПЗ-фильтров в нормированном виде записывают так;

К А,

I' Z \ _ ^Р

*nnW-

Здесь М(р) = р„‘ +т р„ ±п\ = Рн - J «Рн— нормированная

<7Р

резонансная угловая частота одного звена фильтра (с>рн <1). Степень рн в числителях этих выражений различна. У низкочастотного она нулевая, у ППФ — первая, у ВЧФ и ПЗФ — вторая Уравнение Л/(рн) = О имеет комплексно-сопряженные корни (полюса К(рн)). Под добротностью полюсов <?р одного звена фильтра понимают величину 2а/-/а2 + р2. Она показывает, насколько острой является частотная характеристика звена (полюса равны -а ± Jp ).

При q < 2 звено фильтра считают низкодобротным, при qp < 20 — среднедобротным, при qp > /0 — высокодобротным. Схемы звеньев фильтров с различной величиной Яр приведены в [10].

§ 5.9 Получение передаточной функции низкочастотного активного ЛС-фильт- ра, выбор схемы и определение ее параметров. На рис. 5.14, а изображена зависимость затухания а НЧ-фильтра от частоты св; ас— частота среза, со,— частота, начиная с которой НЧ-фильтр имеет относительно большое затухание amin. В полосе пропускания допустимо небольшое затухание атах. Порядок расчета — следующий: скачала определим отношение e>s/toc, затем по величинам amj)l и amax по таблицам, помещен

ным в [10], при выбранном способе аппроксимации частотной характеристики фильтра (см. § 10.12) определяем знаменатель М(ри) всего фильтра. В таблицах он представлен, как правило, в виде произведения полиномов второго порядка вида рн2 + трн + п. Каждому полиному соответствует свое звено активного /?С-фильтра. Все звенья соединяют кас- кадио. Для каждого полинома определяем добротность Я? и по ее величине подбираем схему каждого звена по [10]. После этого передагочную функцию каждого звена денор- мируем, заменяя орк на сор/а>с. а рн на уеэ/шс. Затем определяем параметры R, С каждого звена. С этой целью сопоставляем почленно выражение передаточной функции звена (например, выражения Ф3/Ф5 схемы на рис. 5.12) с полученной функцией К(у<л) звена. Часть параметров в схеме может быть взята произвольно (резисторы — по нескольку' килоом, а конденсаторы — доли микрофарад), другую часть находим из сопоставления. Так как вариантов решения может быть несколько, то выбираем по тем или иным соображениям наиболее целесообразное.

§ 5.10 Получение передаточной функции полосно-пропускающего активного /?С-фильтра. Положим, что требуется получить ПП-фильтр с относительно большим затуханием о|П(П в полосах затухания (от о>= 0 до <оА.| и от ov2 до ад ) — рис. 5.14, б — и небольшим допустимым затуханием атах в полосе пропускания от до a>w. Центральная частота в полосе пропускания обозначена <о, (в относительных единицах сог — 1).

Передаточную функцию ПП-фильтра получают на основе частотных преобразований (см. Приложение П6) следующим образом: сначала подсчитывают нормированную часто- О — (Oyj ту W, =—= — НЧ-фильтра прототипа. Затем по и заданным значениям и

а Л2 -°/>1

полосового фильтра, при заданном способе аппроксимации частотной характеристики (по Чебышеву, Баттерворту, Бесселю и т д.) по таблицам, приведенным в [10], определяем нормированную передаточную функцию НЧ-фильгра прототипа. После этого подсчиты- ваем коэффициент Ь = —------------- и в передаточной функции НЧ-фильтра прототипа заме-

У 2 2 ।

5 + О)г 5 + 1

няем ри на —------------ — = —------- , т. е. осуществляем переход от НЧ-фильтра к ПП-норми-

Ь 5И

рованному фильтру (см. Приложение П6).

Здесь 5И = усон, cori — текущее значение нормированной угловой частоты. Для перехода от нормированной частоты е>м к ненормированной о заменяем на (о/сог

Wv KULz М

и сопн на ------------- .

₽ е>г

'ксморм

Обратим внимание на то, что степень полинома знаменателя передаточной функции ПП-филыра увеличивается при этом в два раза по сравнению со степенью полинома знаменателя передаточной функции НЧ прототипа. Другими словами, каждое квадратичное звено НЧ прототипа заменяется на два каскадно включенных квадратичных звена ПП-филь- тра.

Вопросы для самопроверки

§ 1.1 понимают под электрическими т- и А-фильтрами? 2. Дайте определение полосы прозрачности и полосы затухания. Как расчетным путем найти границы полосы прозрачности для фильтров НЧ и ВЧ, а также полосно-пропускающих и полосно-заграждаю- щих фильтров? 3. Начертите графики изменения Zc,a и b в функции частоты о для всех известных вам типов фильтров. 4. Из чего следует исходить при выявлении характера Zc фильтра в полосе затухания? 5. Как по схеме А-фильтра определить, к какому типу он принадлежит? 6. В че.м недостатки А-фильтров? 7. Как согласовывают полузвенья /«-фильтра с А-фильтром? За счет чего в /«-фильтрах при некоторых частотах возникает бесконечно большое затухание? 8. В чем преимущества т- перед А'-фильтрами? 9. Что послужило основанием подразделять полузвенья /«-фильтров на параллельно-производные и на последовательно-производные? 10. Чем объяснить, что коэффициент т берут равным 0,55-0,6? II. Чем принципиально отличается /?С-фильтр от А- и /«-фильтров? 12. Что понимают под активными /?С-фильтрами и каковы их достоинства? 13. Какие вы знаете два основных направления реализации активных /?С-фильтров? 14, Какие способы создания имитированной индуктивности вы знаете'’ 15. Выведите формулы зависимости затухания а от частоты о; а) для фильтра на рис. 5.12, а: б) для фильтра на рис. 5.13, б; в) для фильтра на рис. 5.13, в. 16. Решите задачи 14.1; 14.4; 14.6; 14.7; 14.18; 14.21; 14.22.

Глава шестая

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ

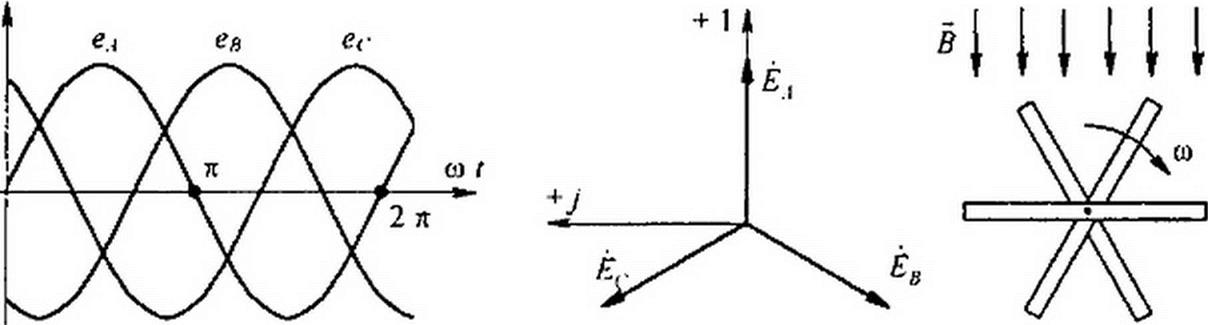

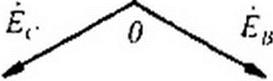

§ 1.2 Трехфазная система ЭДС. Под трехфазной симметричной системой ЭДС понимают совокупность трех синусоидальных ЭДС одинаковой частоты и амплитуды, сдвинутых по фазе на 120°. Графики их мгновенных значений изображены на рис. 6.1, векторная диаграмма — на рис. 6.2. Принцип получения трехфазной системы ЭДС иллюстрирует рис. 6.3. В равномерном магнитном поле с постоянной угловой скоростью со вращаются три одинаковые жестко скрепленные друг с другом катушки.

Рис. 6.1 Рис. 6.2 Рис. 6.3

Плоскости катушек смещены в пространстве друг относительно друга на 120°. В каждой катушке наводится синусоидальная ЭДС одинаковой амплитуды. По фазе ЭДС катушек сдвинуты на 120°.

Аналогичным путем можно получить двух- и четырехфазную систему ЭДС и более фазную. Наибольшее практическое применение получила трехфазная система.

ЭДС трехфазного генератора обозначают следующим образом: одну из ЭДС — ЁА, отстающую от нее на 120° ЭДС — Elf, а опережающую на 120° — Ёс.

Последовательность прохождения ЭДС через одинаковые значения (например, через нулевое значение) называют последовательностью фаз.

§ 1.3 Принцип работы трехфазного машинного генератора.

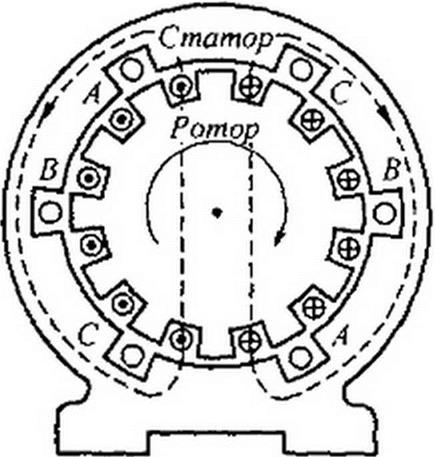

В машинном генераторе (рис. 6.4) обмотки неподвижны (помещены в пазы статора); на рисунке они обозначены буквами А, В, С. Магнитное поле в генераторе создается вращающимся ротором с намотанной на него катушкой, по которой протекает постоянный ток. Если число пар полюсов ротора равно единице, то угловая частота вращения ротора равна угловой частоте вращающегося магнитного поля. Магнитная цепь в такой конструкции почти замкнута (имеется только небольшой зазор между статором и ротором), что позволяет получить значительный поток при

|

относительно небольшой магнитодвижущей силе обмотки ротора. При конструировании генератора стремятся к тому, чтобы распределение магнитной индукции по окружности статора было практически синусоидально. На рис. 6.4 штриховыми линиями показаны магнитные силовые линии в некоторый момент времени.

§ 1.4 Трехфазная цепь. Расширение по

нятия фазы. Совокупность трехфазной сис

темы ЭДС, трехфазной нагрузки (нагрузок) и

соединительных проводов называют трехфазной цепью.

Токи, протекающие по отдельным участкам трехфазных цепей, сдвинуты относительно друг друга по фазе. Под фазой трехфазной цепи понимают участок трехфазной цепи, по которому протекает одинаковый ток. В литературе фазой иногда называют однофазную цепь, входящую в состав многофазной цепи. Под фазой будем также понимать аргумент синусоидально меняющейся величины. Таким образом, в зависимости от рассматриваемого вопроса фаза — это либо участок трехфазной цепи, либо аргумент синусоидально изменяющейся величины.

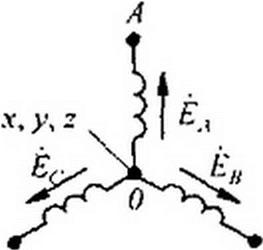

§ 1.5 Основные схемы соединения трехфазных цепей, определение линейных и фазовых величин. Существуют различные способы соединения обмоток генератора с нагрузкой. Самым неэкономичным способом явилось бы соединение каждой обмотки генератора с нагрузкой двумя проводами, на что потребовалось бы шесть соединительных проводов. В целях экономии обмотки трехфазного генератора соединяют в звезду или треугольник. При этом число соединительных проводов от генератора к нагрузке уменьшается с шести до трех или до четырех.

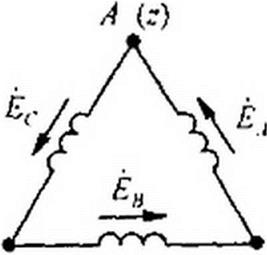

На электрической схеме трехфазный генератор принято изображать в виде трех обмоток, расположенных друг к другу под углом 120°. При соединении звездой одноименные зажимы (например, концы хуу, z) трех обмоток объединяют в одну точку (рис. 6.5), которую называют нулевой точкой генератора 0. Обмотки генератора обозначают буквами А, В, С; буквы ставят: А — у начала первой, В — у начала второй и С — у начала третьей фазы.

| |||||||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

|

| ||||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

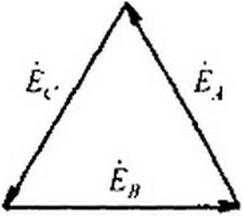

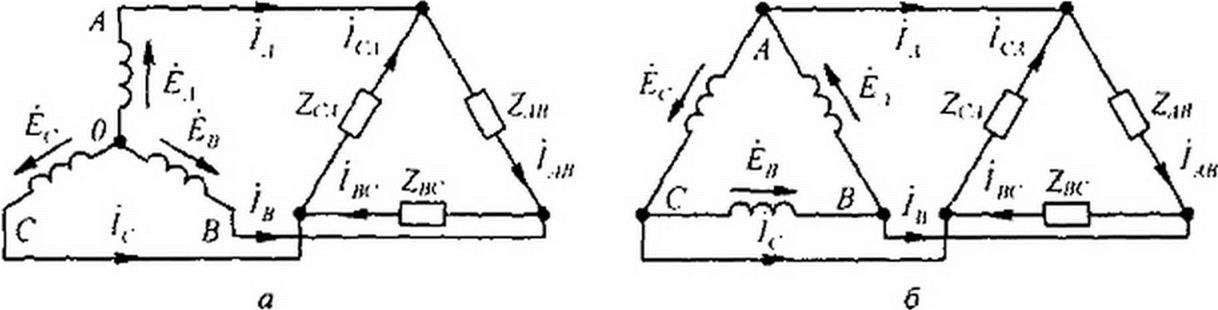

При соединении обмоток генератора треугольником (рис. 6.6) конец первой обмотки генератора соединяют с началом второй, конец второй — с началом третьей, конец третьей — с началом первой. Геометрическая сумма ЭДС в замкнутом треугольнике равна нулю. Поэтому если к зажимам Л, 5, С не присоединена нагрузка, то по обмоткам генератора не будет протекать ток.

Обратим внимание на то, что расположение звезды или треугольника векторов фазовых ЭДС на комплексной плоскости не следует связывать с расположением в пространстве осей трех обмоток генератора.

Пять простейших способов соединения трехфазного генератора с трехфазной нагрузкой изображены на рис. 6.7-6.10.

|

|

|

|

|

|

|

|

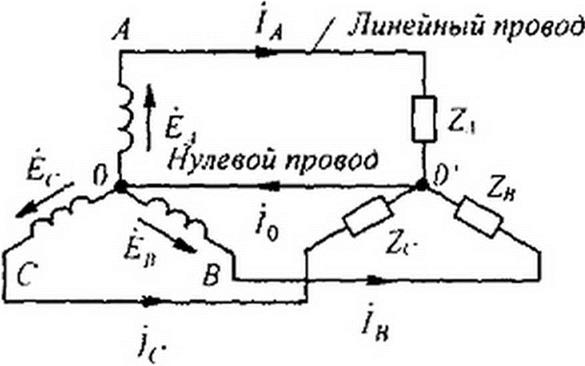

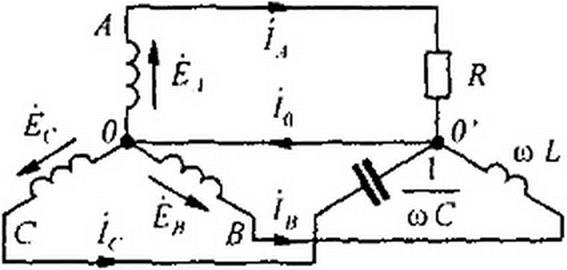

Точку, в которой объединены три конца трехфазной нагрузки при соединении ее звездой, называют нулевой точкой нагрузки и обозначают О'. Нулевым проводом называют провод, соединяющий нулевые точки генератора и нагрузки. Ток нулевого провода назовем /0. Положительное направление тока возьмем от точки О' к точке 0.

Провода, соединяющие точки А, В, С генератора с нагрузкой, называют линейными.

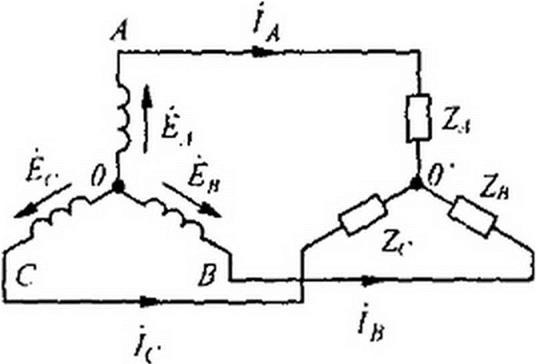

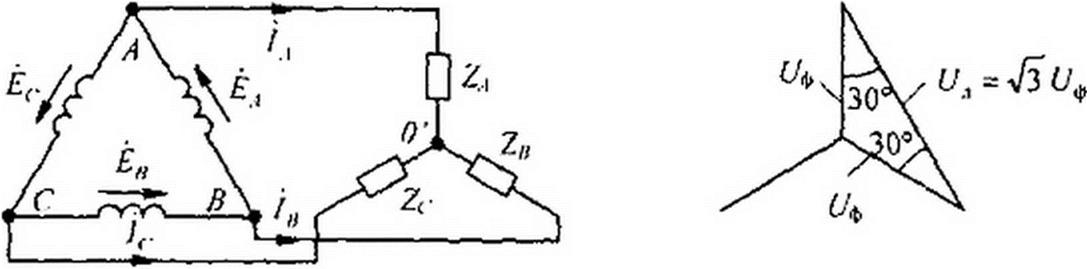

Схему на рис. 6.7 называют «звезда — звезда с нулевым проводом»; на рис. 6.8 — «звезда — звезда без нулевого провода»; на рис. 6.9, а — «звезда — треугольник»; на рис. 6.9, б — «треугольник — треугольник»; на рис. 6.10 — «треугольник — звезда».

Текущие по линейным проводам токи называют линейными', их обозначают 1А> /Л, 1С. Условимся за положительное направление токов принимать направление от генератора к нагрузке. Модули линейных токов часто обозначают /л (не указав никакого дополнительного индекса), особенно тогда, когда все линейные токи по модулю одинаковы.

Напряжение между линейными проводами называют линейным и часто снабжают двумя индексами, например (j АН (линейное напряжение между точками А и 5); модуль линейного напряжения обозначают Un.

Каждую из трех обмоток генератора называют фазой генератора; каждую из трех нагрузок — фазой нагрузки; протекающие по ним токи — фазовыми токами генератора /ф или, соответственно, нагрузки, а напряжения на них — фазовыми напряжениями (^ф)-

§ 1.6 Соотношения между линейными и фазовыми напряжениями и токами. При соединении генератора в звезду (см. рис. 6.7; 6.8; 6.9, а) линейное напряжение по модулю в 7з раз больше фазового напряжения генератора ((7ф). Это следует из того, что есть основание равнобедренного треугольника с острыми углами по 30° (рис. 6.11):

= ^ав = 2 cos30° = л/з £/ф. (6.1)

В основу формирования ряда трехфазных напряжений, когда последующее напряжение больше предыдущего в 7з раз, положен д/з = 1,73. Приведем часть этого ряда при относительно низких напряжениях: 127, 220, 380, 660 В.

Линейный ток /л при соединении генератора в звезду равен фазовому току генератора: /л - /ф.

При соединении генератора в треугольник линейное напряжение равно фазовому напряжению генератора (см. рис. 6.6; 6.9, б):

(6.2)

При соединении нагрузки в звезду (см. рис. 6.7; 6.8; 6.10) линейный ток равен фазовому току нагрузки: /л = /ф.

При соединении нагрузки треугольником положительные направления для токов выбирают по часовой стрелке. Индексы у токов соответствуют выбранным для них положительным направлениям: первый индекс отвечает точке, от которой ток утекает, второй — точке, к которой ток притекает.

При соединении нагрузки треугольником (см. рис. 6.9, а, б) линейные токи не равны фазовым токам нагрузки и определяются через них по первому закону Кирхгофа:

Iа ~ АН " Ё'А> W • %

h - he ~ 1АН'

♦ г •

Ё' - Ё'А ~ he-

§ 6.6 Преимущества трехфазных систем. Широкое распространение трехфазных систем объясняется главным образом тремя основными причинами:

1) передача энергии на дальние расстояния трехфазным током экономически более выгодна, чем переменным током с иным числом фаз;

2) элементы системы — трехфазный синхронный генератор, трехфазный асинхронный двигатель и трехфазный трансформатор — просты в производстве, экономичны и надежны в работе;

3) система обладает свойствами неизменности значения мгновенной мощности за период синусоидального тока, если нагрузка во всех трех фазах трехфазного генератора одинакова.

§ 6.7 Расчет трехфазных цепей. Трехфазные цепи являются разновидностью цепей синусоидального тока, и потому расчет и исследование процессов в них производят теми же методами и приемами, которые рассматривались в гл. 3 и 4. Для цепей трехфазного тока применим также символический метод расчета и можно строить векторные, топографические и круговые диаграммы.

Аналитический расчет трехфазных цепей рекомендуется сопровождать построением векторных и топографических диаграмм. Векторные диаграммы облегчают нахождение углов между токами и напряжениями, делают все соотношения более наглядными и помогают находить ошибки при аналитическом расчете, если последние возникнут.

§ 6.8 Соединение «звезда — звезда с нулевым проводом». Если нулевой провод в схеме (см. рис. 6.7) обладает весьма малым сопротивлением, то потенциал точки О' практически равен потенциалу точки 0\ точки О' и 0 фактически представляют собой одну точку. При этом в схеме образуются три обособленных контура, через которые проходят токи — Ё А — Ёи /[ <• — Ё(' /

По первому закону Кирхгофа ток в нулевом проводе равен геометрической сумме фазовых токов:

/0 = /л + /й + /с. (6.3)

Если ZA - Zc (такую нагрузку называют равномерной), то ток /0 равен нулю и нулевой провод может быть изъят из схемы без изменения режима ее работы.

При неравномерной нагрузке фаз ток /0 в общем случае не равен нулю.

При наличии в нулевом проводе некоторого сопротивления расчет схемы производят методом узловых потенциалов.

Пример 59. В схеме (рис. 6.12, а) ЭДС каждой фазы трехфазного генератора равна 127 В. Сопротивления фаз нагрузки равны по модулю (6,35 Ом), но имеют различный характер: Z А = Я, 2Й = jе L, Z(- = -J/aC. Определить ток а нулевом проводе.

| |||||||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

|

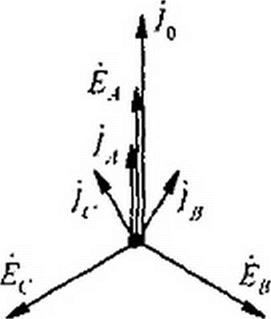

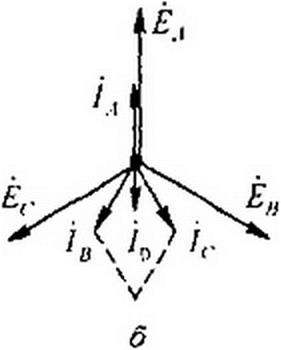

Решение. Построим векторную диаграмму (рис. 6.12, о). Токи всех фаз по модулю равны 127/6.35 = 20 А. Ток fA совпадает по фазе с ЕА. Ток на 90° отстает от £Л. Ток /(• опережает £(> на 90°. Сумма 1А+1н + 1с даст вектор тока /0. По модулю он равен 14,6 А.

Пример 60. Какое значение должно иметь сопротивление в фазе А схемы (см. рис. 6.12, о). чтобы ток в нулевом проводе стал равным нулю?

Решение. Геометрическая сумма токов /# ч- по модулю равна

2-20cos30° = 20 Л А.