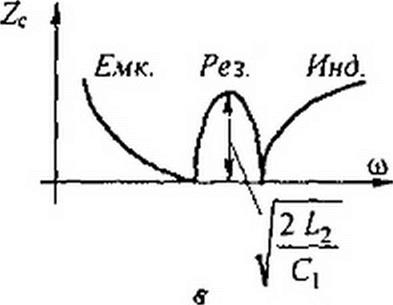

Для П-фильтра ВЧ (см. рис. 5.2, б) Zcn -

Zc)! = /(to) представлен на рис. 5.2, д.

Если фильтр предназначен для работы на частотах, находящихся внутри полосы прозрачности данного фильтра и относительно далеко отстоящих от значения со, при котором Zc = 0, то сопротивление нагрузки ZH на выходе фильтров НЧ выбирают равным Zc, которое соответствует to - <0t = 0. Для Т-фильтра НЧ (см. рис. 5.1, a) Zc = у/2 L/C.

Если фильтр предназначен для работы на частотах, находящихся внутри полосы прозрачности данного фильтра и относительно далеко отстоящих от значения со, при котором Zc = 0, то сопротивление нагрузки ZH на выходе фильтров НЧ выбирают равным Zc, которое соответствует to - <0t = 0. Для Т-фильтра НЧ (см. рис. 5.1, a) Zc = у/2 L/C.

Для фильтров ВЧ обычно нагрузку согласовывают со значением Zc при to ->оо. Для Т-фильтра ВЧ (см. рис. 5.2, a) ZcT = ^2 L/C. В полосе (полосах) затухания Zc оказывается чисто реактивным для всех типов ^-фильтров.

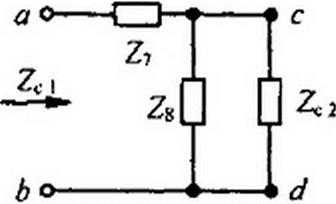

Для того чтобы выяснить, индуктивный или емкостный характер имеет Zc в полосе затухания, следует определить характер входного сопротивления этого фильтра (фильтр всегда работает в режиме согласованной нагрузки) для предельного режима, а именно для фильтров НЧ (см. рис. 5.1, а, б) при очень высокой частоте, а для фильтров ВЧ (см. рис. 5.2, а, б) при очень низкой частоте (теоретически при to —> 0), считая выходные зажимы схем закороченными. Тот же результат будет получен, если считать их разомкнутыми. В результате определим, что в зоне затухания Zc имеет индуктивный характер для Т-фильтра НЧ (см. рис. 5.1, а) и П-фильтра ВЧ (см. рис. 5.2, б) и емкостный характер для П-фильтра НЧ (см. рис. 5.1, б) и Т-фильтра ВЧ (см. рис. 5.2, а).

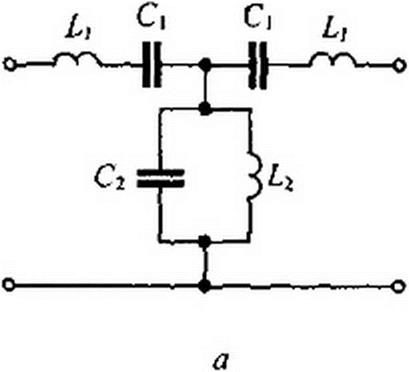

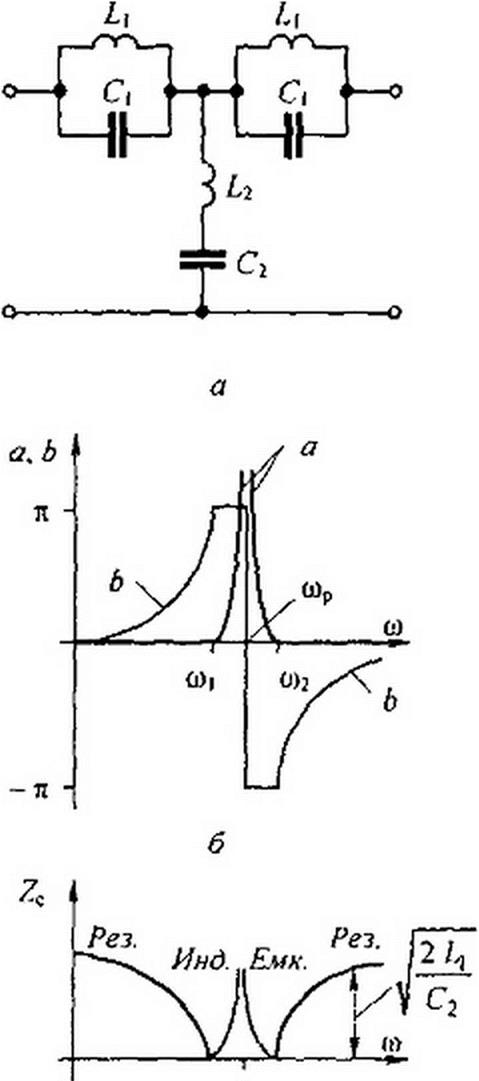

Полосно-пропускающие фильтры представляют собой фильтры, пропускающие в нагрузку лишь узкую полосу частот от to( до to2. Слева от toj и справа от <о2 находятся полосы затухания. Схема простейшего по- лосно-пропускающего ^-фильтра изображена на рис. 5.3, а. Параметры схемы должны удовлетворять условию L\ С| = L2 С2.

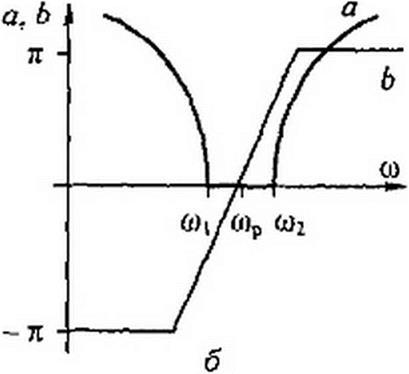

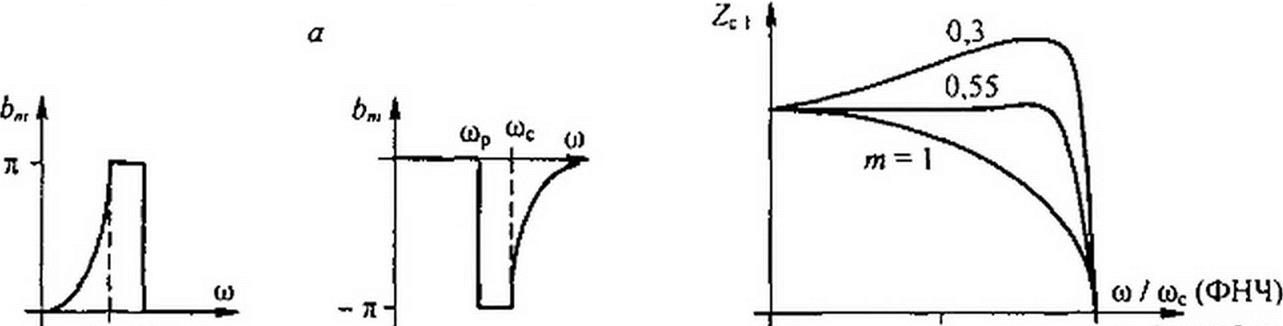

Характер изменения а и b для полосно-пропускаюшего фильтра иллюстрируют кривые рис. 5.3, б.

| |||

| |||

|

| |||

| |||

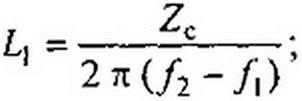

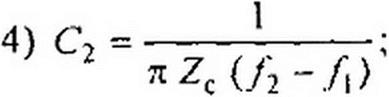

Без вывода дадим формулы для определения параметров фильтра рис. 5.3, а по заданным частотам / и /2 и сопротивлению нагрузки фильтра Zc при резонансной частоте /р =сор/2тг:

| |||||

| |||||

| |||||

|

|

|

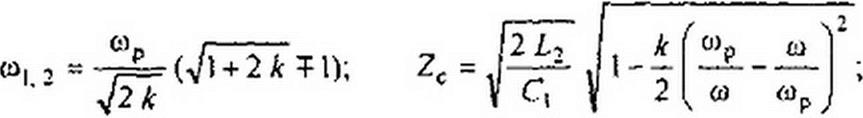

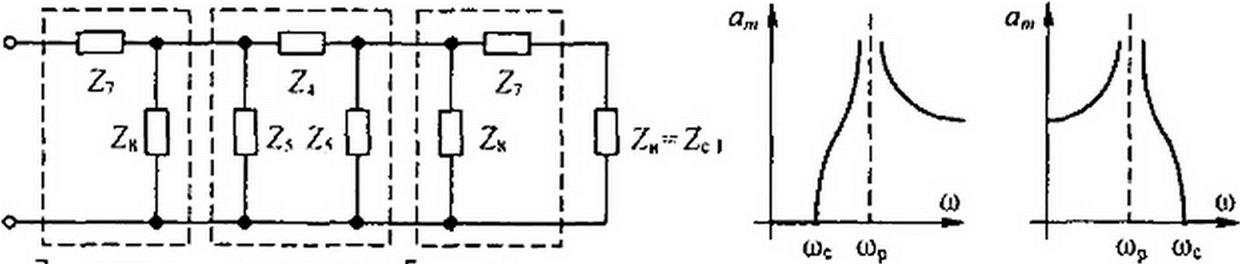

Под полосно-заграждающими фильтрами (рис. 5.4, я) понимают фильтры, в которых полоса прозрачности как бы разрезана на две части полосой затухания (рис. 5.4, б). Слева от и справа от <о2 находятся две части полосы прозрачности.

В схеме простейшего заграждающего фильтра на рис. 5.4, а

|

|

для рис. 5.4, а

|

Для фильтра рис. 5.3, а в области частот от 0 до ец Zc имеет емкостный характер, а в области частот от w2 до <х> — индуктивный. Для фильтра рис. 5.4, а в области частот от о); до Zc имеет индуктивный характер, а в области от <лр до о)2 — емкостный.

Характер изменения Zc иллюстрируют кривые на рис. 5.3, в и 5.4, в.

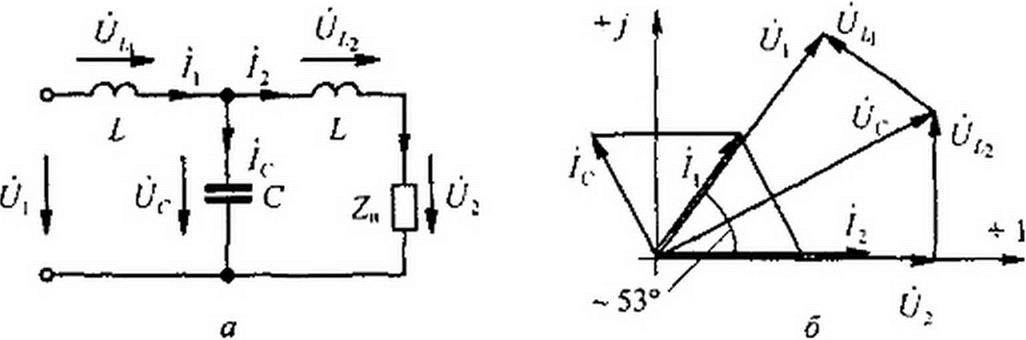

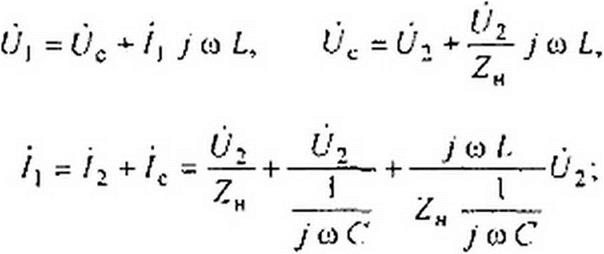

Пример 57. В схеме рис. 5.5, a L = 10 мГн; С = 10 мкФ. Определить b - f (со) и а = /(со) в полосе затухания. Построить векторную диаграмму при со = 2000 рад/с и токе /2 = 0.2 А при согласованной нагрузке. Вывести формулу расчета фильтра (рис. 5.5, а) при работе его в несогласованном режиме.

Рис. 5.5

Решение. Частота среза со2 =■- J—— = 4470 рад/с В полосе пропускания а = 0, у Z. С ।

b = агссозЛ = агссо$(1 — со2 Л С). При ы - 2000 рад/с. b - 53°15‘, о L = 20, ------------------------------------------------------------------------------- — 50 Ом,

о С

12 L

ZH - Zc = J----------- o>2Z?=40Om. Векторная диаграмма изображена на рис. 5.5, б;

I

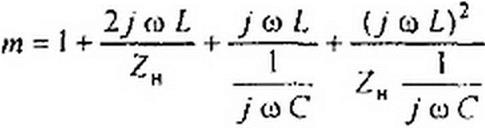

02 = A Z„ = 8 В, I/. = U2 a11 cjh -02 е /53°15 В. В полосе затухания при согласованной нагрузке а= Arch (со* LC-1). Нели Z,, будет не согласована с Zc, то расчет фильтра в полосе пропускания и в полосе затухания можно проводить, используя соотношения

б'] = т 02.

где

Если взять о = 2 о)2 ~ 8940 рад/с (работа в полосе затухания) и ZK = 40 Ом (вместо /77,5 0м, исходя из условия согласованности), то от = 13.37 е7 50 . те. затухание будет In (Ui/IJ2} = In 13,37 = 2,59 Hu (вместо 2,53 при согласованной нагрузке).

Аналогичные формулы для несогласованного режима можно вывести для любого другого фильтра.

Пример 58. Определить параметры полосового фильтра рис. 5.3, а. исходя из того, что он должен пропускать полосу частот от / = 750 Гц до /2 = 850 Гц и что при резонансной частоте /р сопротивление нагрузки ZK = Zc - И30 О.м.

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

|  | |||||||||||||||||||||

|  | |||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

|  | |||||||||||||||||||||

§ 5.4 Качественное определение А-фильтра. По схеме А-фильтра без проведения подробного математического анализа можно судить о том, к какому из перечисленных типов может быть отнесен тот или иной фильтр. Заключение основывается на характере продольного сопротивления фильтра.

Характер продольного сопротивления А-фильтра, как правило, прямо противоположен характеру поперечного сопротивления. В этом можно убедиться, рассмотрев схемы на рис. 5.1, а, 5.2, а и 5.3, а. Действительно, если продольное сопротивление индуктивное, то поперечное — емкостное. Если продольное сопротивление образовано последовательно соединенными £ и С, то поперечное — параллельно соединенными L и С и т. д. Если продольное сопротивление состоит только из индуктивностей, то фильтр относится к категории НЧ; если продольное сопротивление чисто емкостное, то фильтр — ВЧ.

Если продольное сопротивление состоит из последовательно соединенных L и С, то фильтр полосового типа. Если продольное сопротивление состоит из параллельно соединенных L и С, то фильтр — заграждающего типа.

§ 5.5 Основы теории m-фильтроа. Каскадное включение фильтров. Для увеличения крутизны характеристики а = /(о) в начале полосы затухания, получения заданного значения затухания при определенной частоте (частотах) и меньшей зависимости Zc от частоты в полосе прозрачности применяют полузвенья «-фильтров. каскадно включаемые с А-фильтрами.

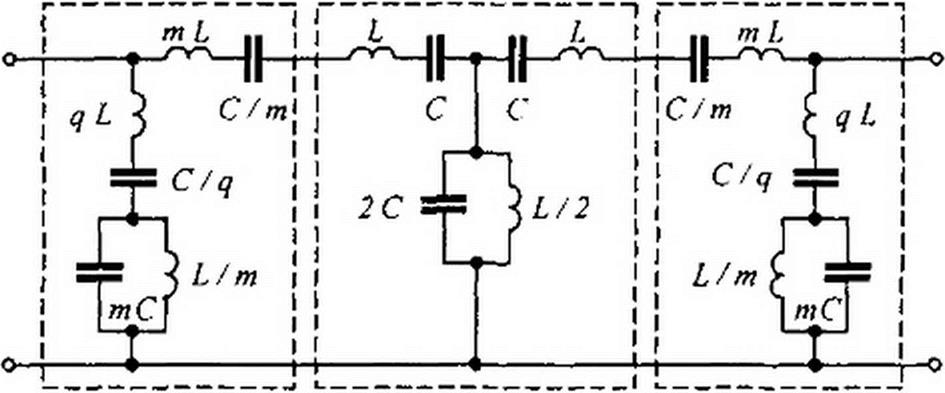

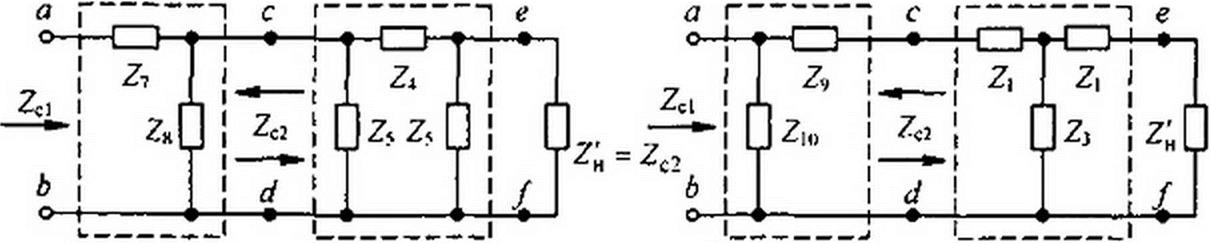

На рис. 5.6 в качестве примера изображены две возможные схемы каскадного включения “|-полузвсна т- и /с-фильтров. На практике обычно применяют также схемы, в которых ^-фильтр находится между двумя полузвеньями «-фильтра.

|

| |||

| |||

|

Входное сопротивление фильтра ZC1 берут равным сопротивлению источника сигнала (источника питания) Z„. Схемы, приведенные на рис. 5.6, применяют, когда сопротивление нагрузки на выходе фильтра Z„ не может быть взято равным ZK. Схему на рис. 5.8, а и ей подобные используют, когда ZH = Zcl ~ Z„.

Рассмотрим свойства полузвеньев /л-фильтров и каскадных соединений их с A-фильтрами. На рис. 5.6, а "[-полузвено /n-фильтра, состоящее из сопротивлений Z7 и Z8, кас- кадно соединено с П-фильтром типа к (сопротивления Z4, Z5, Z$). На рис. 5.6. б р-полузвено /n-фильтра из сопротивлений Z9 и Zl0, каскадно соединено с Т-фильтром типа А (сопротивления ZH Zls Z3). Сопротивления Z7 и Z8 зависят от Z4 и Z5, а сопротивления Z9 и Zt0 — от Zj и Z3. Поэтому говорят, что прототипами или Г-полузвеньсв /и-фильтров являются каскадно соединенные с ними А-фильтры.

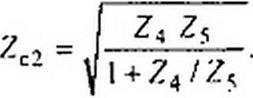

При каскадном соединении фильтров друг с другом всегда соблюдают принцип согласованности. Входное сопротивление А-фильтра должно быть равно сопротивлению нагрузки на выходе этого фильтра: Zc2-Z'r Для левого полузвена/л-фияьтра Zc2 является сопротивлением нагрузки. Несимметричный четырехполюсник, каким является полузвено /п-фильтра. описывается двумя характеристическими сопротивлениями ZC1 и Zc2. Сопротивление ZC1 в /п-фильтре рис. 5.6, а определяется как входное сопротивление схемы рис. 5.7, д, в которой нагрузкой является Zc2 (входное сопротивление А-фильтра). Сопротивление Zc2 для полузвена /n-фильтра представляет собой входное сопротивление схемы рис. 5.7, б, в которой нагрузкой является Zcl.

Коэффициенты А, В, С, D “]-полузвена /я-фильтра рис. 5.6, а вычислим по формулам § 4.5, полагая в них Z}=Z7, Z2 = О, Z3 = Z8. В результате получим А = I + (Z7/Z8). 5 = Z7, C = l/Z8, D = l.

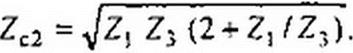

Подставим найденные значения А, В, С, D в формулы для Zc, и Zc2.

Zcl = VZ7 Z8(l + Z7/Z^;

Zcl = VZ7 Z8(l + Z7/Z^;

7 I Z?Z*

t2 \\ + Z7IZ%

Входное сопротивление второго каскада схемы на рис. 5.6, а

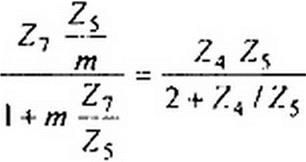

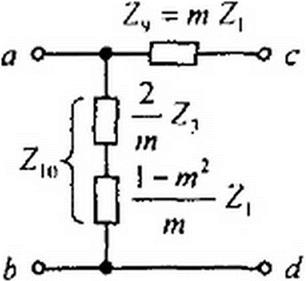

Сопротивление Z8 в "[-полузвене /л-фильгра (см. рис 5.6, а) берут равным Z$!m. где числовой коэффициент tn находится в интервале от 0 до I. Подставляя в (5.12) Z51т вместо Z8 и приравнивая подкоренные выражения формул (5.12) и (5.13), получим уравнение для определения Z7 :

| |||

| |||

|

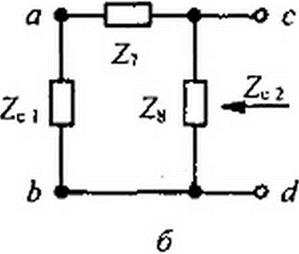

Последнее выражение свидетельствует о том. что сопротивление Z7 образовано двумя параллельно соединенными сопротивлениями Z4— и Z5—(рис. 5.7, в). Так как 2 I - т2

Z7 образовано параллельно соединенными сопротивлениями, которые являются зависимыми (производными) от сопротивлений Z4 и Z5 А-фильтра, /п-фильтр (см. рис. 5.6, а) называют фильтром параллельно-производного типа.

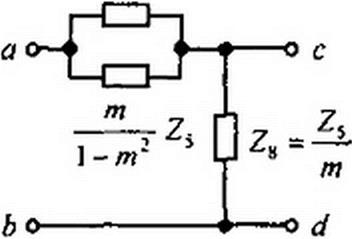

Заменим в схеме на рис. 5 6, а сопротивление Z', - Zc2 на второе полузвено /л-фильтра, на входе которого включим согласованную нагрузку ZH = Zc) (рис. 5.8, а). Если первое полузвено /л-фильтра схемы на рис. 5.6, а представляло собой "[-полузвено, состоящее из сопротивлений Z7 и Z8. то второе полузвено /л-фильтра должно представлять собой ["-полузвено, состоящее из тех же сопротивлений Z7 и Z8, но как бы перевернутых относительно вертикальной прямой. Для второго полузвена /п-фильтра входное сопро-

|

|

|

|

|

|

тивление слева равно Zc2, а входное сопротивление справа (со стороны нагрузки ZM ) — Zcl. Практически ZC1 для фильтра НЧ берут равным его значению при а>->0, а для фильтра ВЧ — его значению при со —>«?. Для т-фильтра (см. рис. 5.6, а) в обоих случаях с] = ^/2С, где L и С — индуктивность и емкость А-фильтра, являющегося прототипом w-фильтра. Для фильтра НЧ — ото значения L и С в схеме на рис. 5.1, б, а для фильтра ВЧ — в схеме на рис. 5.2, б.

Границы полосы прозрачности у m-фильтра определяют так же, как и у А-фильтра, т. е. полагая Л(со) = ± 1 для фильтров НЧ и ВЧ. В полосе затухания для w-фильтра

ch а = ±Л(о).

Знак минус относится к полосе частот от ор до ос, знак плюс — к полосе частот от Ор до оо для филыров НЧ и к полосе частот от ыр до 0 для фильтра ВЧ (объясняется ото тем, что сопротивление Z7 изменяет знак при резонансной частоте ор ). Границы полосы прозрачности по частоте для А-филътра и для каскадно и согласованно с ним соединенного w-фильтра совпадают. Результирующее затухание всего фильтра а равно сумме затуханий т(ат)- и к{ак )-фильтров:

|

|

|

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

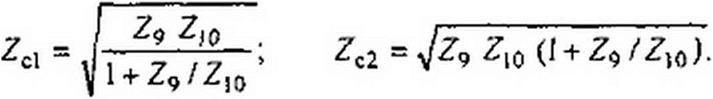

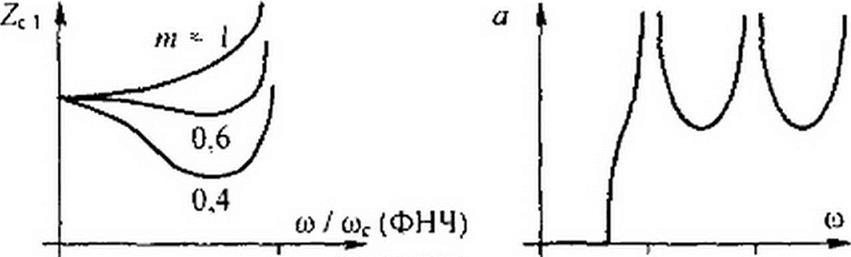

Характер зависимости ат = /(ад) для «-фильтров НЧ и ВЧ показан на рис. 5.8, б, в. где адс— частота среза (граничная частота полосы прозрачности). На рис. 5.8, б сор — резонансная частота, при которой противоположного характера сопротивления — Z.

и —8 схеме на рис. 5.7, а вступают в резонанс, так что Z7 = » (при частоте ) 1 -пг

при этом бесконечно велико затухание «-фильтра. В области частот от сос до wp затухание а„ резко возрастает, что существенно, так как получается большое затухание в начале полосы затухания, где ак мало. Уменьшение ат при to > top компенсируется ростом о*. Напряжение на входных зажимах фильтра опережает напряжение на нагрузке на угол Ь = Ьт + Ьк, где Ьт — угол сдвига фаз от «-фильтра, а Ьк — угол сдвига фаз от А-фильт- ра. Зависимость £*=/(») рассмотрена в §5.3. Зависимость Ь„, = /(ад) показана на рис. 5.8, г для фильтра НЧ и на рис. 5.8, д — для фильтра ВЧ. Зависимость ZC1 = /(ад/адс) для фильтра НЧ показана на рис. 5.9, б при трех значениях т. При т * 0,5+ 0,6 сопротивление Zcl остается приблизительно постоянным почти по всей полосе прозрачности, резко уменьшается только вблизи частоты среза.

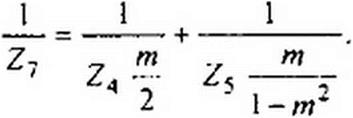

Рассмотрим свойства [“-полузвена /и-фильтра на рис. 5.9, а, являющегося составной частью фильтра на рис. 5.6, б. Опуская промежуточные выкладки, запишем окончательные выражения для Zc) и Zc2 этого фильтра:

|

Входное сопротивление ^-фильтра (см. рис. 5.6, б)

|

(“ -полузвено «-фильтра на рис. 5.9, а называют последовательно-производным, так как его сопротивление Z)0 состоит из двух последовательно соединенных сопротивлений 2 l-m2

— Zj и ------------- Z;, являющихся производными от сопротивлений Z> и Z3 /.--фильтра,

m m

|

|

|

|

|

Рис. 5.9

Сопротивления Z, и Z3 имеют противоположный характер (одно — индуктивный, другое — емкостный), поэтому при некоторой частоте сопротивление Z10 =0 (резонанс напряжений). Для полосы прозрачности зависимость Zcl = /(ад/адс) для фильтра НЧ (от toc /и для фильтра ВЧ) при трех значениях m показана на рис. 5.8, е. При m * (0,5+ 0.6) ZC| относительно мало изменяется в полосе прозрачности, чзю важно для практики. Зависимости = /(ад) и b„, = /(to) для «-фильтра на рис. 5.6, б такие же, как и для соответствующего ему «-фильтра на рис. 5.6, а. Обобщенно можно сказать, что теоретически бесконечно большое затухание в /п-фильтрс на частоте мр создается либо за счет того, что на этой частоте в последовательной ветви полузвена «-фильтра оказывается участок с бесконечно большим сопротивлением (возникает резонанс токов), либо за счет того, что параллельная ветвь «-фильтра образует короткое за.мыкаяие при возникновении в ней режима резонанса напряжений. При каскадном соединении нескольких /п-фильтров значения L, С выбирают различными, чтобы создавать большие затухания на нескольких заданных частотах (о)р1, ор2 и т. п.). При этом зависимость а- /(о), например, для фильтра НЧ имеет вид гребенки (рис. 5.9, в). Фильтр с такой характеристикой иногда называют гребенчатым.