При регулярном соединении матрица каждого четырехполюсника должна оставаться такой же, какой она была до соединения четырехполюсников.

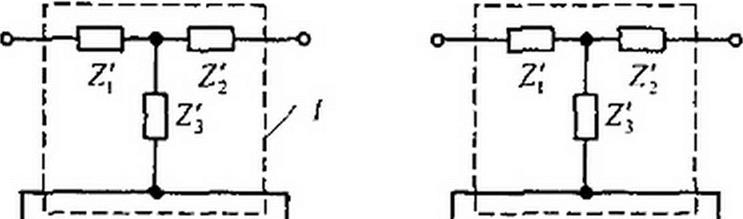

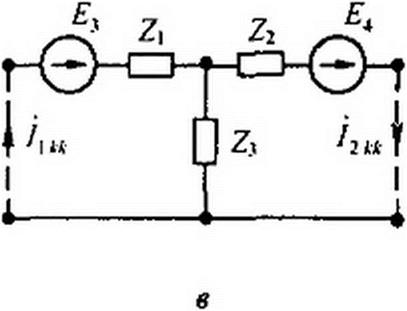

Пример нарушения условия регулярности при последовательно-последовательном соединении показан на рис. 4.6, а. Так соединять четырехполюсники 7 и 2 нельзя, поскольку входные зажимы второго четырехполюсника оказались накоротко соединенными с его выходными зажимами.

Регулярное соединение тех же четырехполюсников показано на рис. 4.6, б — перекрещены обе пары концов второго четырехполюсника (при перекрещивании обеих пар концов все элементы любой матрицы остаются неизменными).

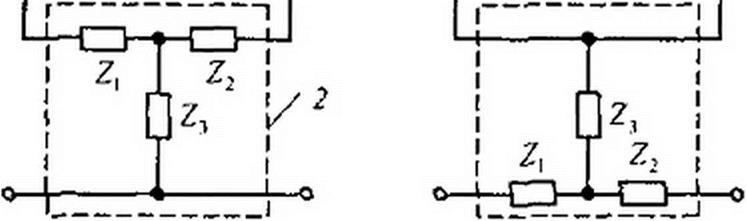

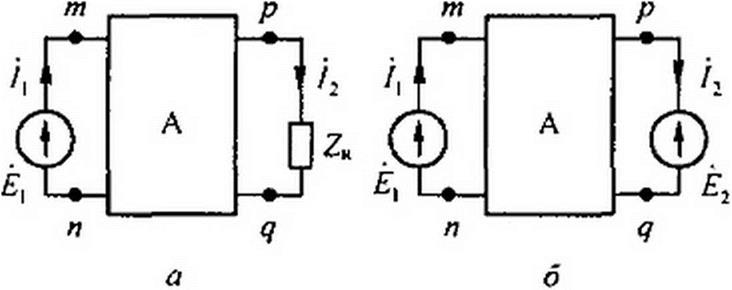

§ 4.9 Характеристические и повторные сопротивления четырехполюсников. В случае несимметричного четырехполюсника (Л * D) рассматривают два характеристических сопротивления— ZcI и Zc2, где Zct — входное сопротивление со стороны зажимов тп, когда нагрузка подключена к зажимам pq и равна Ze2 (рис. 4.7, а):

z = = л h = * z_c^b .

с ' /] cu2 + di2 czc2 + d'

| |||

| |||

|

|

|

Zc2 — входное сопротивление co стороны зажимов pq, когда нагрузка Zd подключена к зажимам тп (рис. 4.7, б); при этом коэффициенты А и D меняются местами:

PU2+B 12 _ DZc[+B

PU2+B 12 _ DZc[+B

CU2 + Af2 ” С Zd + А ‘

Совместно решая (4.45) и (4.46), найдем

ZCI = JaBICD-, = JDB/CA. (4.47)

Учитывая, что J/C = Z)x, S/Z) = ZlK, £/J = Z2k, Z)/C = Z2x, получим

| |||

| |||

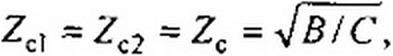

Если четырехполюсник симметричен (Л = D), то

|

где Zc равно входному сопротивлению четырехполюсника, когда он нагружен на Zc (рис. 4.7, в).

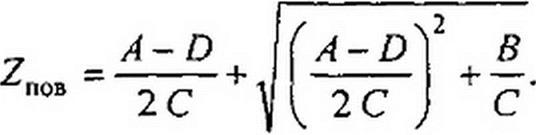

В теории цепей иногда пользуются понятием повторного сопротивления четырехполюсника Zn0B. Под ним понимают входное сопротивление со стороны зажимов тп, если к выходным зажимам pq присоединено ZnoB. Из формулы (4.45), заменив в ней Zcl и Zc2 на Zn0B, получим

| |||||

| |||||

| |||||

Решив (4.49) относительно Zno8, найдем

|

Если четырехполюсник симметричный (Л = £>), то Z ~ yjB/C, т. е. оно совпадает с характеристическим сопротивлением Zc. Сопротивление Zn0B называют повторным потому, что оно повторяет сопротивление нагрузки на выходе четырехполюсника.

§ 4.10 Постоянная передача и единицы измерения затухания. Для симметричного четырехполюсника, нагруженного на Zc,

Ц = AV2 + B/2 = U2(A + JbC); /, =Л(/1 + 7вС).

Комплексное число А + ВС полагают равным eg, где g = а + jb = In (А + у/ВС) — постоянная передачи.

Из формул й} -й2 е° еуЛ; /( = /2 е° е'/Л следует, что модуль й} в еа раз больше модуля (/2, а модуль /, в е" раз больше модуля /2. По фазе Ц опережает (]2 на угол Ь, ток /, опережает /2 также на угол Ь.

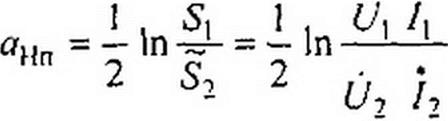

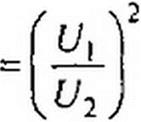

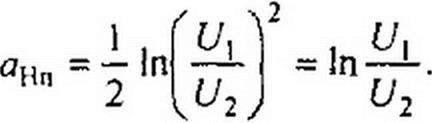

Величина а характеризует затухание четырехполюсника. Единицами затухания являются неперы (Нп) и белы (Б). Неперы определены на основе натуральных логарифмов, а белы — на основе десятичных. Затухание в неперах

|

|

При согласованной нагрузке

|

|

|

|

Если (J\/U2 ~ е, то затухание равно 1 Нп. Затухание в белах

аЕ = IgfS, /S2) = lg(t/, /4Л,)2 = 2 Igft/,W2|,

а в децибелах ядБ = 20 lg (£7t / С2).

Если t/| больше С2 в 10 раз, то затухание равно 20 дБ, если Ц/(/2 = 100, то а = 40 дБ.

Выразим неперы через белы. Если |St/52[ =10, то aHfl = 0,5 In 10 = 1,15; = lg 10 = 1. Таким образом, 1Б = 1,15Нп,

1 Нп = 0,868 Б = 8,68 дБ.

§ 4.11 Уравнения четырехполюсника, записанные через гиперболические функции. Для симметричного четырехполюсника Л-форму уравнений (4.1) и (4.2) записывают иногда через гиперболические функции от аргумента g, полагая А = D = chg, Z? = Zcshg, С = shg/Zc. При этом AD- ВС = ch2g-sh2g = l и

U} = chgt/2 +ZC shg /2;

/,=^-C/,+chg/2. (4.50)

Убедимся в справедливости замены А на chg:

eg - А + yjВС, е'х =--------- 7==^; ch g = — (eg + е g) = А

A + yjBC 2

Форму записи через гиперболические функции используют, например, в теории фильтров (см. гл. 5).

Для несимметричного четырехполюсника уравнения через гиперболические функции запишем следующим образом:

С1) — ^/ZC[ / Zc2 ch Г (j f + •JZci Zc2 sh Г /2,

|

|

|

где Г—мера передачи, ch Г = yU D: sh Г =

Если несимметричный взаимный четырехполюсник нагружен на Zc2, то U2 = /2 Zc2; 6’1 = б’2 АыАз (ch С - sh Г) и /, = /2 ^/zc2 /Zcj (ch Г + sh Г). Имея в виду, что ег = ch Г + sh Г, получим

A /zc2еГ’ А = 4 Аз АеГ-

Мерз передачи Г = а' + j b’ = Inf^T/Tb' + ^8С). Если четырехполюсник симметричный, то Zc( = Zc2 Z) = Л Г = g. Так как >/Zc( /Zc2 = J А/ D, то передача по напряжению для несимметричного взаимного четырехполюсника, нагруженного на Zc2, составляет 1ft =“ = 1н — + 1п(-^AD * -/вС) и передача по току In = In ~ + In + ^ВС).

U1 и А

§ 4.12 Конвертор и инвертор сопротивления. Если у невзаимного четырехполюсника В ~ С =0 и он нагружен на зажимах pq на сопротивление ZH, то входное сопротивление со стороны зажимов шп

2 - Л _ ^н_

8Х С ZH + D А) ’

где = D/ А, т. е. четырехполюсник преобразует (конвертирует) сопротивление ZK в сопротивление ZH / к}. Коэффициент называют коэффициентом конвертирования. Если А и D имеют одинаковые знаки, то Zax имеет тот же знак, что и Z„ (конвертор положительного сопротивления), если разные, то знак ZBX противоположен знак}' ZH (конвертор отрицательного сопротивления).

Если у конвертора А ~ 1, то k} = D\ = k} /2- $ этом слу

чае конвертор называют идеальным конвертором с преобразованием тока (при неизменном напряжении).

Если у конвертора D = 1, то к} - 1/ Л; Ц = G2 Ai; А = /3. Такой конвертор называют идеальным конвертором с преобразованием напряжения.

У конвертора есть Н- и (7-матрицы, но отсутствуют Z- и /-матрицы.

Если у невзаимного четырехполюсника А = D = 0, то ZBX = В/(С Z„) и четырехполюсник называют инвертором сопротивления, а 5/С ~ к2 — коэффициентом инвертирования.

Если В и С имеют одинаковые знаки, то Zex = \/ ZH (инвертор положительного сопротивления), если знаки у В и С разные, то Z8X = -1/ZH (инвертор отрицательного сопротивления).

У идеального инвертора входное сопротивление не зависит от того, к каким зажимам (pq или тп) подключена нагрузка.

У инвертора есть У- и Z-матрицы, но отсутствуют Н- и G-матрицы.

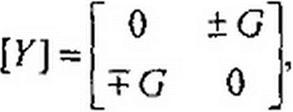

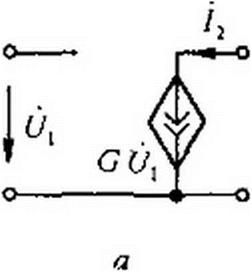

§ 4.13 Гиратор. Гиратором называют инвертор положительного сопротивления, имеющий следующую /-матрицу:

где G — проводимость гиратора. Для идеального гиратора G — вещественное число. Для гиратора /, = G(A; /2 = -G

Гиратор не поглощает энергию. Он преобразует напряжение в ток. Если на выходе гиратора включено сопротивление Z4, то его входное сопротивление ZBX =1/(G2ZH).

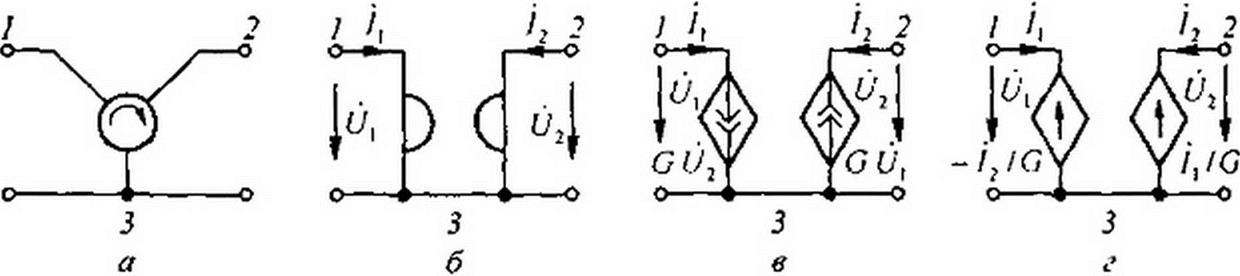

Рис. 4.8

Представим гиратор как трехполюсник (зажим 3 на рис. 4.8, а — общий для входной и выходной цепей). Его /-матрица остается неизменной, если, оставив гиратор неподвижным, в направлении стрелки последовательно изменять нумерацию его зажимов. Гиратор является невзаим

ным (необратимым) четырехполюсником, так как для него У)2 * Х2|. В настоящее время гиратор чаще обозначают в соответствии с рис. 4.8, б.

Практически осуществить гиратор можно, например, по схеме (рис. 4.8, в}, в которой использованы два управляемых напряжением источника тока: G 02 и G й\> или по схеме (рис. 4.8, г) с двумя управляемыми источниками напряжения. Воспользовавшись табл. 4.1, можно перейти от Х-параметров гиратора к его Z- и Л-парамстрам:

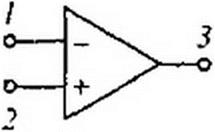

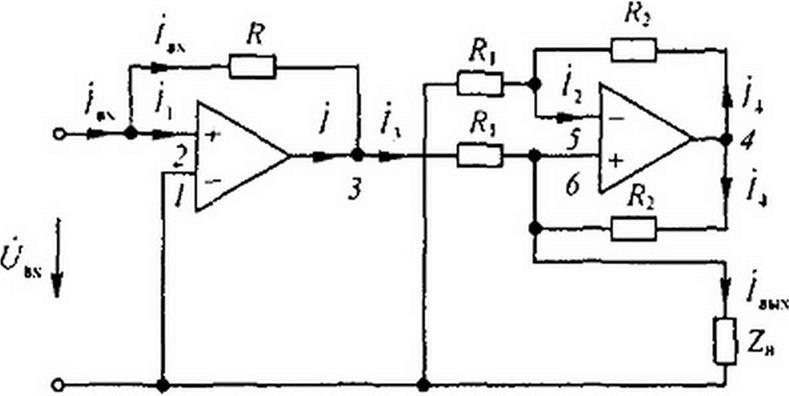

§ 4.14 Операционный усилитель. Операционный усилитель (ОУ) — это усилитель с очень большим входным сопротивлением, очень малым выходным сопротивлением и очень большим коэффициентом усиления £ (теоретически Л-»оо, практически к « I О'1 + I (г). ОУ выполняют по интегральной технологии в виде отдельного кристалла, поэтому его можно считать самостоятельным активным элементом схем, подобно транзистору. Коэффициент усиления к = /(1 + у сот). Знак минус обуслов

лен тем, что вход I является инвертирующим. Постоянная времени т учитывает инерционные свойства ОУ.

ОУ имеет обычно восемь выводов: два входных, или управляющих, один выходной (3), один заземленный (<7), два вывода для источника питания и два для регулировки. Четыре последних вывода на схемах не показывают. На электрических схемах ОУ изображают в виде треуголь-

|

|

| |||

| |||

|

|

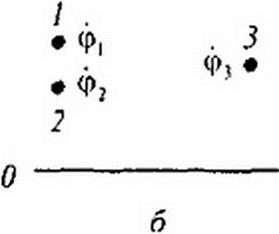

Рис. 4.9

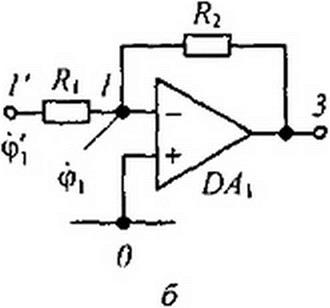

ника с тремя выводами /, 2, 3 (рис. 4.9, а), потенциалы которых относительно заземленной точки соответственно <ph ф2, ф3 (рис. 4.9, б). При включении ОУ по дифференциальной схеме его входное напряжение 1/вх - ф, -ф2. При использовании одного входа и заземлении второго (7ЙХ = ф|. Выходное напряжение ОУ равно разности потенциалов между точкой 3 и заземленной точкой 0: {/вых - ф3 -0 = ф3, оно в к раз больше входного, т. е. к (ф, - ф2) = ф} или £ф(-ф3 соответственно. Значение коэффициента усиления к записывают рядом с ОУ либо внутри его. Зна

ние числового значения к при анализе схем с ОУ не всегда требуется, важно, что к велико и стремится к бесконечности. Так как к ->оо, а (/ВЬ|Х - величина конечная, то в зависимости от способов включения (Фт - Ф2 ) -> О ИЛИ (р| —> 0.

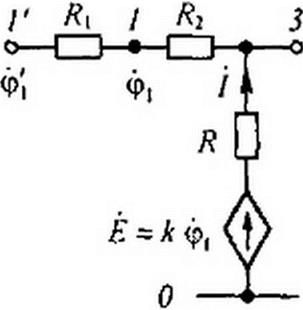

Таким образом, входные напряжения ОУ можно полагать в первом приближении равными нулю. Для облегчения анализа схем, содержащих ОУ, последние в ряде случаев будем заменять их расчетными эквивалентами. Выходную цепь ОУ будем заменять ветвью (рис. 4.9, в), присоединенной между выходной точкой 3 и заземленной точкой 0 и содержащей источник ЭДС £ = А: (ф) -ф2) или £ = * Ф|» соответственно, и последовательно с ним включенным сопротивлением порядка десятков или сотен Ом (точное числовое значение его обычно не задано), по которой проходит некоторый ток / (рис. 4.9, в). Значение тока / в расчетах, как правило, не требуется, а если и потребуется, то всегда может быть определено по законам Кирхгофа. Входное сопротивление ОУ в первом приближении полагают стремящимся к бесконечности.

После замены входной и выходной цепей ОУ на расчетные эквиваленты схему рассчитывают по законам Кирхгофа, имея в виду в первом приближении, что входные напряжения и входные токи всех ОУ равны нулю.

Расчет схем с операционными усилителями, когда необходимо учесть конечное (не бесконечное) значение к и конечное значение входных сопротивлений, производят обычно методом узловых потенциалов.

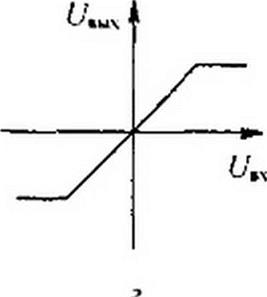

Зависимость мвых -/(wBX) для ОУ линейна только до некоторого максимального значения мвь1Х * 10-е-15 В, после чего наступает насыщение. В дальнейшем будем полагать, что работа схем с ОУ происходит на линейном участке характеристики ОУ (рис. 4.9, г). Заметим еще, что скорость изменения выходного напряжения г?«вых / di у ОУ ограничена величиной порядка 106 В/с. В последнее время минусовый вход ОУ обозначают кружком, как на рис. 4.10, а.

Рассмотрим три примера.

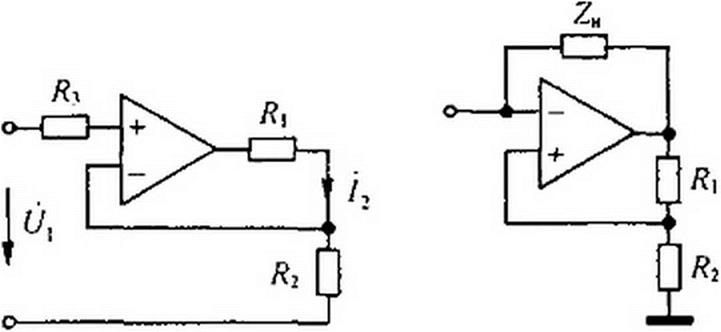

Сначала рассмотрим схему (рис. 4.10. б), являющуюся схемой источника напряжения, управляемого напряжением. Резисторы R} и могут регулироваться. Через резистор /?2 осуществляется обратная связь. Расчетная схема изображена на рис. 4.10, в. Так как второй вход схемы (рис. 4.10. б) заземлен (ф2 = 0К а напряжение на входе ОУ должно быть равно нулю, то ф) * 0.

Потенциал на входе схемы ф! = -//?(. Потенциал на выходе ОУ ф« =//?2. отсюда

Так как то выходное сопротивление схемы стремится к нулю,

| |||||

| |||||

| |||||

|

|

|

т. е. действительно схема на рис. 4.10, б может выполнять функции источника напряжения (внутреннее сопротивление которого стремится к нулю), управляемого напряжением.

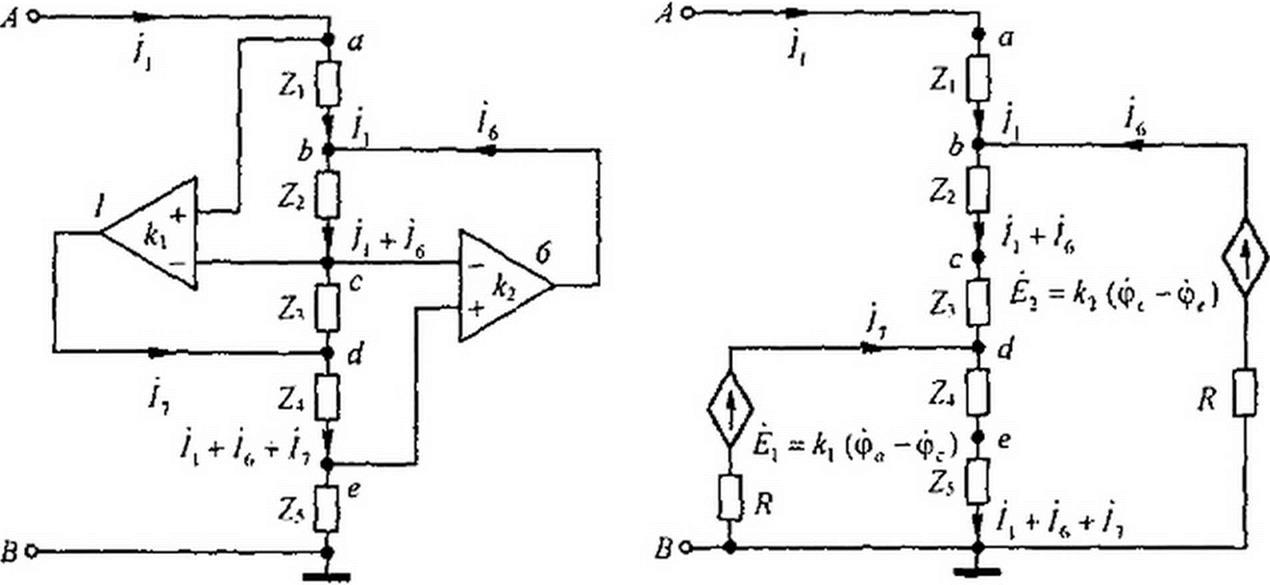

Рассмотрим схему преобразователя сопротивлений на ОУ, изображенную на рис. 4. Н, а. В схеме имеется два ОУ и пять сопротивлений Zt - Z5. Покажем, что входное сопротивление схемы относительно зажимов АВ для малых переменных составляющих ZAfj = Z2ZA. Обозначим токи в ветвях в соответствии с рис. 4.11, а. На

Рис. 4.1 ]

рис. 4.11,6 изображена схема, в которой выходные цепи ОУ заменены их расчетными эквивалентами. Для схемы рис. 4.11, б приравняем к нулю входные напряжения ОУ:

<>Bxi = +(А +Л)22=0; (4.51)

6'ах2 =Фс =(/( + /6)23 •»•(/, + /6 +Л)24 =° (4.52)

Из (4.51)

А + 4 = “А (4.53)

^■2

7, Z

Из (4.52) с учетом (4.53) получим !} + /ь + /7 = _ 1 J . Так как U^. + t)tV =0, то

Z2 Z л

входное напряжение схемы

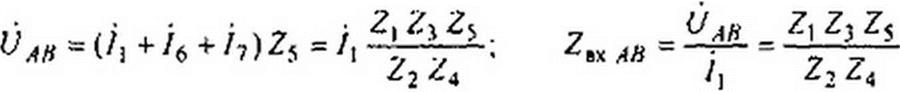

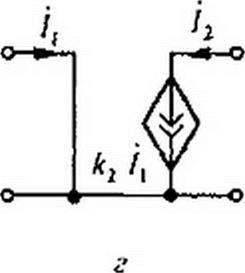

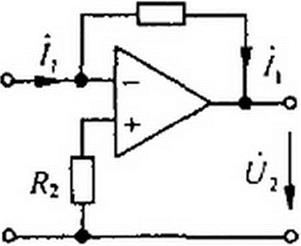

Применение ОУ для реализации гиратора иллюстрирует рис. 4.12. В этой схеме три ОУ и четыре резистора. Проводимости резисторов ft} н Л2 выполняют функции проводимостей гиратора. Обозначим потенциалы узлов и токи ветвей в соответствии с рис. 4.12. Учтем, что напряжение и токи на входе каждого ОУ стремятся к нулю, а точки, обозначенные цифрой 0, и точка С практически имеют нулевой потенциал. В этой схеме ток /4 = t'ej4X//?, потенциал точки / <р; = -Ц R = -Uaux. Потенциал точки С

Ф(’ — 0 — ф| — Ij /Jj .

Отсюда /j = ф] //?2 = -(/аых //?2. Но А=~/3’ поэтому

(4.54)

i2

Рис. 4.12

Потенциал точки А фл = -i2 Rt. Входное напряжение

(4.55)

Имея в виду, что для У-формы записи уравнений четырехполюсника ток /2 должен иметь направление, противоположное указанному на рис. 4.12. установим, что уравнение (4.54) и (4.55) являются уравнением гиратора. Недостатком схемы на рис. 4.12 является то, что источник сигнала и нагрузка ZH непосредственно не соединены с заземленной точкой.

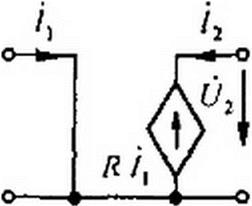

§ 4.15. Управляемые источники напряжения (тока). Управляемый источник напряжения (тока) представляет собой невзаимный четырехполюсник (трехполюсник), выходное напряжение (ток) которого пропорционально входному напряжению (току) этого четырехполюсника, а сам он обладает свойством источника напряжения (ЭДС) (напряжение на его зажимах не зависит от протекающего через него тока) или источника тока (его ток не зависит от нагрузки). Управляемый источник обозначают часто в виде ромба, в котором указана стрелка (если это источник напряжения), либо двойная стрелка (если это источник тока). Рядом записывают управляющую величину, умноженную на некоторый масштабный множитель. Управляющими величинами могут быть также интеграл и производная по времени от тока или напряжения.

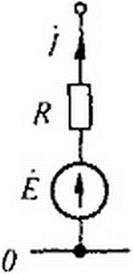

Известны четыре типа идеализированных управляемых источников:

1) источник тока, управляемый напряжением (ИТУН). Схема его изображена на рис. 4.13, а, Входной ток 1} = 0, выходной ток пропорционален входному напряжению: /2 = G входное и выходное сопротивления бесконечно велики. Матрица У ИТУН такова:

2) источник напряжения, управляемый током (ИНУТ). Схема его представлена на рис. 4.13, б. Входное напряжение =0, выходное

напряжение пропорционально входному току: (У2 входное и выходное сопротивления равны нулю. Его Z-матрица имеет вид:

| |||

| |||

|

| |||||

| |||||

| |||||

|

|

Рис. 4.13

3) источник напряжения, управляемый напряжением (ИНУН). Схема дана на рис. 4.13, в. Входной ток =0, выходное напряжение пропорционально входному: й2 = А| Ц, входное сопротивление бесконечно велико, а выходное равно нулю. Его G-матрица такова:

4)  источник тока, управляемый током (ИТУТ). Схема изображена на рис. 4.13, г. Входное напряжение Ц =0. выходной ток пропорционален входному: /2 =А2 Д, входное сопротивление равно нулю, выходное — бесконечности. Матрица //-параметров его равна

источник тока, управляемый током (ИТУТ). Схема изображена на рис. 4.13, г. Входное напряжение Ц =0. выходной ток пропорционален входному: /2 =А2 Д, входное сопротивление равно нулю, выходное — бесконечности. Матрица //-параметров его равна

Каскадное соединение ИНУТ с ИТУН обладает свойством ИТУТ, а каскадное соединение ИТУН с ИНУТ — свойством ИНУН.

Для всех перечисленных управляемых источников выходная величина не влияет на входную, а входная мощность равна нулю, так как входной ток либо входное напряжение равны нулю.

|

|

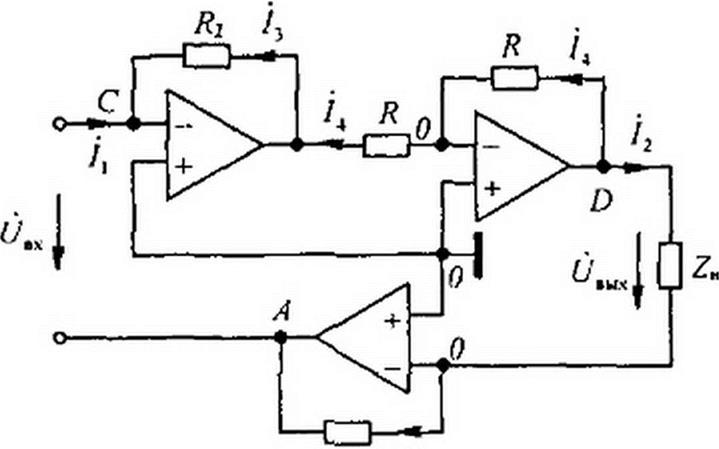

Управляемые источники часто осуществляют на основе операционных усилителей. Так, схема ИТУТ на двух ОУ — на рис. 4.14.

Убедимся, что схема на рис. 4.14 обладает свойствами ИТУТ. Воспользуемся обозначениями на этой схеме.

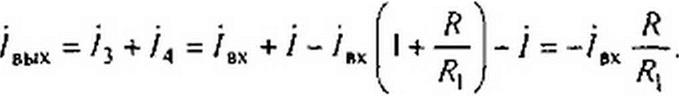

Входное напряжение первого ОУ равно нулю, =0. <р2 = 0. Входной ток первого ОУ д =0. входной ток второго ОУ /2=0. Входной ток схемы /вх = -ф3//?, отсюда Фз = -/ex R. Выходной ток первого ОУ обозначим /, Тогда для узла 3 по первому закону Кирхгофа /3 = /и + /. Так как /2 = 0, то

(4.56)

• • •

а потенциал точки 6 ср$ = q>j -/3 /?] =<₽з -(/рч 4 О#|. Входное напряжение второго ОУ

равно нулю, поэтому ф5 =ф6. Так как сопротивление между точками 4 и 5 равно сопротивлению между точками 4 и б, то

■ = Ф, = ■>,*/„ Л+ (/„+/)/?,

Л2 я2

Приравняв (4.56) к (4.57), определим

Ф4 =-—(4(Я + Я1)(Я,+/?,)-/Л1(Л]+Я2)). (4.58)

К]

Подставим (4.58) в (4.56)

(4.59)

Для узла 6, по первому закону Кирхгофа,

|

|

|

|

Так как /вых пропорционально /вх, (/вх - 0, а выходной ток /вых не зависит от сопротивления нагрузки ZH, то схема рис. 4.14 по отношению к выходной цепи обладает свойствами источника тока, управляемого током /вх. На рис. 4.15. а представ-

б в

Рис. 4.15

лена одна из возможных схем ИНУТ (й2 = Я, /(). на рис 4.15. б — одна из возможных схем ИНУН, а на рис. 4.15, в — схема конвертора отрицательного сопротивления (Zax - -ZH R2 1Я,).

Как имитировать элементы Я. С, заземленную и незаземленную L, частотно зависимые сопротивления, высокоомные резисторы — см. приложение П2.

В § 4.14-4.15 было принято, что для ОУ К ----------- ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------- > да за счет того, что Ао —► да.

. , -2-1 1 +

Практически же Ао * 10 -5-10°, а т* 10 +10 . Поэтому при относительно высоких частотах со при рассмотрении схем с управляемыми источниками следует учитывать зависимость АГ от со.

§ 4.16. Активный четырехполюсник. Под активным четырехполюсником будем понимать линейный четырехполюсник, содержащий источники энергии, за счет которых на разомкнутых зажимах его появляется напряжение. Следует иметь в виду, что в понятие «активный четырехполюсник» в литературе вкладывают также и иной смысл, а именно — такой четырехполюсник, активная мощность на выходе которого превышает (может превышать) активную мощность на входе. Этот эффект

достигается обычно за счет того, что в состав четырехполюсника входят активные невзаимные элементы, такие, как операционные усилители, транзисторы, электронные лампы, туннельные диоды и др. Чтобы различать эти два класса активных четырехполюсников, условимся рассматриваемый четырехполюсник называть активным автономным (по зажимам тп и (или) pq), а четырехполюсник, обладающий свойством усиливать мощность, — активным неавтономным в направлении усиления мощности.

Рассмотрим уравнения, описывающие связь между входными и выходными величинами активного автономного четырехполюсника и его схему замещения.

Положим, что в первой ветви тп активного четырехполюсника (рис. 4.16, а) есть источник ЭДС £|} во второй ветви pq — нагрузка ZH, а в остальных ветвях (3-р), находящихся внутри четырехполюсника,

|

|

|

имеются или могут иметься источники ЭДС Ёк (индекс к может принимать значения от 3 до р). Тогда, заменив по теореме компенсации сопротивление ZH на источник ЭДС £2 (рис. 4.16, б), запишем выражения для токов и /2:

р .

- £\ У|| - ^2 Т12 + 2Z Тц,

- £\ У|| - ^2 Т12 + 2Z Тц,

*=3 Р .

/2 = £| у2| “ ^2 У 22 + zZ У2к-

к=3

Осуществим короткое замыкание одновременно на^зажимах тп и pq. При этом по первой ветви будет протекать ток /|К = ^Ёк у}к, а по второй — ток 11к = ^Ёку2к.

Л=3 Р Р .

В (4.60) вместо ^Ек у]к, подставим /и, а в (4.61) вместо ^Ёку2к подставим /2к. Кроме того, заменим £, на (7, и £2 на U2. В результате получим

• • • •

• • • •

Л “ Ёк = У\\У\ “Zl2 ^2’

Г • * •

^2 “ Ьк = У2\^\ ~~ У22 ^2-

Уравнения (4.62) и (4.63) отличаются от уравнений (4.14) и (4.15) только тем, что в их левых частях находятся соответственно - /I(t и /2 - hk вместо jj и Л. Отсюда следует, что все уравнения, получающиеся из (4.14) и (4.15) в результате их преобразований, справедливы и для активного четырехполюсника, только в них Д следует заменить на 1} -7И, а /2 — на /2 - Так, Я-форме уравнений пассивного четырехполюсника (Ц = А й2 + В /2, /| = С U2 + D /2) соответствует Л-форма уравнений активного четырехполюсника:

(71=Л(72+5(/2-/и);

А “ Ёк = С ^2 + £* (^2 " ^2*)’

Коэффициенты Л, В, С активного автономного взаимного четырехполюсника удовлетворяют условию Л О - ВС = 1 и определяют их так же, как и для пассивного.

На рис. 4.16, в изображена одна из возможных Т-схем замещения активного четырехполюсника. Сопротивления Z(, Z2 и Z3 находят через коэффициенты Л, В, С, так же как для пассивного четырехполюсника, а ЭДС £3 и Ё4 вычисляют по значениям токов /]Л и [2к и сопротивлениям из уравнений, составленных для режима одновременного короткого замыкания входа и выхода (показано штриховой линией на рис. 4.16, в):

Ёк (^1 + ^.0 “ hk =

“ Аа ^3 + Ьк (?2 +

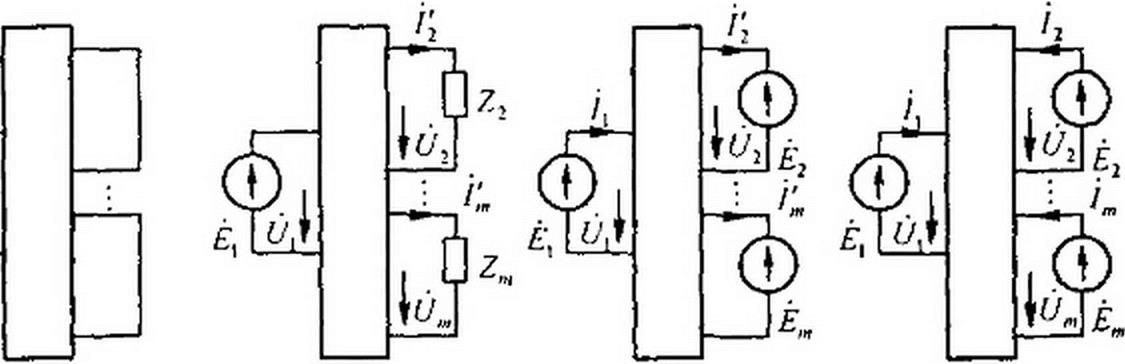

§ 4.17 Многополюсник. На рис. 4.17, а изображена пассивная схема, в которой выделено т ветвей (гп пар зажимов). Условимся называть такую схему многополюсником. Будем полагать известными входные уп - утт и взаимные у„,к проводимости ветвей. Они определены в соответствии с § 2.15 (А-ветвь входит только в А-контур; направления всех контурных токов при составлении уравнений по методу контурных токов одинаковы).

Включим в ветвь I ЭДС Е, = Ц. а в ветви 2~т нагрузки Z2-Z„, (рис. 4.17, б). Токи в ветвях 2-т обозначим Л . а в ветви / обозначим Все токи направлены по часовой стрелке.

а б в

Рис. 4.17

На основании теоремы компенсации заменим нагрузки Z2-Z„ на источники ЭДС Ег-Ет, направленные встречно токам Г2-1'т (рис. 4.17, в). На основании принципа наложения запишем выражения для токов ветвей:

Л ~Ц Ун >'i2 _ >'□ “••• ~йт>’|т;

Л = ^\У2\ "(72 >22 - (J'3 y2J ~ У2т>

(4.64)

т ~ \ Ут\ ^2Ут2 U ) УтЗ ~ т Утт

Изменим направления токов в ветвях 2~т на противоположные и назовем их токами /2-/да йг -~^2> •••• (рис. 4.17, г). Для того чтобы все слагаемые уравнений

имели положительные знаки, введем следующие обозначения: Yklt = укк,

z i* = ~У\к = 'Ль ^i>r = = >> = У,(> (Р * г /1).

Тогда система уравнений многополюсника (4 64) будет иметь вид

(4.65)

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

m2 .................... тт

Если систему уравнений многополюсника (4.65). записанную в F-форме, решить относительно [U], то получим систему уравнений многополюсника, записанную в Z-форме:

(4.66)

| |||||

| |||||

| |||||

Если у многополюсника Ykm * Ymk, его называют невзаимным. Если многополюсник содержит источники энергии (активный автономный многополюсник), то его уравнения в )- или Z-форме запишутся подобно тому, как это сделано в § 4.16 для четырехполюсника:

т[й]=г-4] или izj(/-/„]=p]

Исследование работы электрических цепей часто проводят графическими методами путем построения круговых и линейных диаграмм Перед тем как приступить к изучению круговых диаграмм, рассмогрим вопрос о построении дуги окружности по хорде и вписанному углу.