Полосой пропускания резонансного контура называют полосу частот

со2 - Wj = со0 / Q, на границах которой отношение (рис. 3.26, д).

| |||||

| |||||

| |||||

противления схемы (рис. 3.26, а) ср = arctg Q(со/со0 -со0 / со).

Если в данной схеме изменять не частоту, а индуктивность £, то зависимости /, UL в функции от X/=со£ (со = const) будут иметь вид

кривых рис. 3.26, е.

кривых рис. 3.26, е.

Так как Uc = —— /, а со С

ственно имеет такой же вид, что и кривая I = / (со £).

Пример 44. В схеме (рис. 3.26. о) /? = Ю0м; £ = 1Гн; С = 1мкФ.

Определить резонансную частоту «о, добротность Q. а также напряжение Uc, если на вход схемы подано напряжение 10 мВ при резонансной частоте.

Решение. Резонансная частота <о0 = -Д==г = _1— - Ю3 рад/с.

Добротность Q = соо LtR = (Ю3 • 1)/10 = 100. Ток в цепи / = £/£ = 0,01/10 = 1 мА.

Напряжение на конденсаторе Uc = Q& = 100 0,01 -1 В.

§ 3.30 Частотные характеристики двухполюсников. Входное сопротивление и входная проводимость двухполюсника в общем случае являются функциями частоты оз. Под частотными характеристиками (ЧХ) понимают следующие типы характеристик:

1) зависимость модуля входного сопротивления (проводимости) от частоты <о;

2) зависимость действительной или мнимой части входного сопротивления (проводимости) от частоты о.

ЧХ могут быть получены расчетным путем (если известны схема, характер элементов и их числовые значения) либо опытным (в этом случае схему двухполюсника и характер составляющих ее элементов можно и не знать).

При снятии ЧХ опытным путем на вход двухполюсника подают напряжение, частоту которого изменяют в широких пределах, начиная с нуля, и по результатам измерений подсчитывают модуль входного сопротивления (проводимости) или действительную (мнимую) часть входного сопротивления (проводимости).

В общем случае двухполюсники содержат резистивные и реактивные элементы. В частном случае двухполюсники могут состоять только из реактивных элементов, тогда их называют реактивными двухполюсниками. Применительно к ним под ЧХ понимают зависимости X = f (со) или b — f (w). ЧХ для несложных двухполюсников, содержащих резистивные и реактивные элементы, иногда можно качественно строить на основании простых физических соображений о характере изменения сопротивления отдельных элементов этого двухполюсника в функции частоты. Если это сделать затруднительно, то прибегают к аналитическому расчету либо к снятию ЧХ опытным путем.

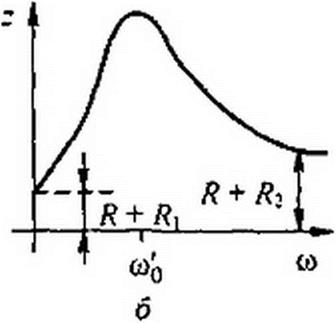

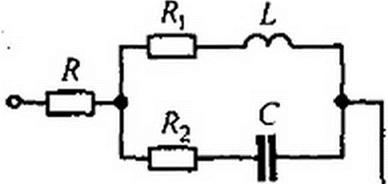

Качественно построим характеристику z - f (св) для двухполюсника на рис. 3.27, а (рис. 3.27, 6). При « = 0 (конденсатор представляет собой разрыв) £ = /? + /?). При (D-юо сопротивление конденсатора

| |||

| |||

Рис. 3.27

l/toC-эО, а индуктивное сопротивление o)L->co. Поэтому при ю-><к> z-R+R2. При со = а>о имеет место режим резонанса токов и потому входное сопротивление имеет максимум. В области частот O-g>q z имеет индуктивный характер, в области й)д - со — емкостный.

Если R} = /?2 « VL/C, то при

| |||

| |||

Рассмотрим вопрос о построении частотных характеристик реактивных двухполюсников, не содержащих резистивных сопротивлений.

Входное сопротивление их Z = j X,

Входное сопротивление их Z = j X,

У ~ — = ~j — ~ -j Ъ, Ь~—. Частотная характеристика таких двухпо- Z X X

люсников — это зависимость Л(со) или Ь{(а).

Эти зависимости взаимно обратны.

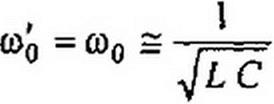

Для индуктивного элемента A"(<o) = со L (рис. 3.28, а), а />(со) = — со L

(рис. 3.28, б). Для емкостного элемента Z>(cd) = -coC (рис. 3.28, в), а

| |||

| |||

|

%(со) =-------- (рис. 3.28, г). Если учесть, что при последовательном

со С

соединении элементов сопротивления элементов складывают, то ясно, что для получения %(со) последовательно соединенных элементов надо сложить ординаты кривых %(со) этих элементов.

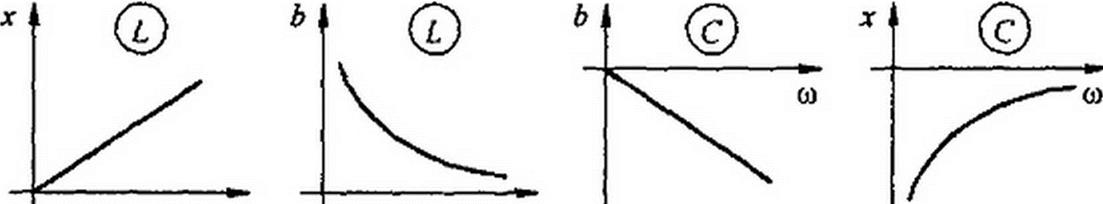

ЧХ последовательно соединенных и С\ (рис. 3.28, д) построена на рис. 3.28, е в виде кривой 3 (прямая 7 — это ЧХ Zj, а кривая 2 — ЧХ Q). Зависимость 6(со) для схемы рис. 3.28, д изображена на рис. 3.28, ж. При частоте coo = -j== кривая А'(со) пересекает ось V L] Q

абсцисс, а кривая о(со) претерпевает разрыв от -оо до+оо. При этой частоте имеет место резонанс напряжений.

Если учесть, что при параллельном соединении элементов проводимости их надо сложить, то ясно, что для получения кривой б(со) параллельно соединенных элементов необходимо сложить ординаты кривых />(со) этих элементов. Зависимость 7>(<о) для схемы рис. 3.28, з изображена на рис. 3.28, к, а обратная ей зависимость % (со)— на рис. 3.28, и. При частоте (Оо = - кривая д(со) пересекает ось абсцисс, a X(w)

>1^2 ^2

претерпевает разрыв от +оо до -оо. При этой частоте имеет место резонанс токов в цепи (рис. 3.28, з). На рис. 3.28, л последовательно соединены два двухэлементных ранее рассмотренных двухполюсника. Так как Х(со) каждого из них построена, то результирующее 2f(co) схемы на рис. 3.28, л получим, суммируя ординаты этих двухполюсников (т. е. кривых рис. 3.28, е, и). Зависимость Х(со) для схемы на рис. 3.28, л приведена на рис. 3.28, м, а Ь(аз) — на рис. 3.28, н. При плавном увеличении частоты в схеме (рис. 3.28, л), начиная с ш = 0, сначала возникает резонанс напряжений при частоте <оь затем резонанс токов при со2, после этого резонанс напряжений при со3. При дальнейшем увеличении со резонансов возникать не будет.

Сделаем следующие выводы при плавном увеличении частоты <о: 1) режимы резонанса токов и резонанса напряжений чередуются;

§ 1.1 ло резонансных частот для канонических схем (см. § 3.31) на единицу меньше числа реактивных элементов;

§ 1.2 и в схеме есть путь для прохождения постоянного тока, то при плавном увеличении частоты, начиная с нуля, первым наступит резонанс токов, если нет — резонанс напряжений.

Это следует из того, что если есть путь для постоянного тока, то при со = 0 характеристика X = f (со) начинается с нуля, затем X увеличивается (d X Ida >0), а при некоторой со кривая претерпевает разрыв, который и соответствует резонансу токов. При аналитическом определении резонансных частот в реактивном двухполюснике сопротивление его следует представить в виде отношения двух полиномов по степеням со, т. е. X - /V(w)Z Л/(ш). Корни уравнения ?7(со) = О соответствуют частотам, при которых возникает резонанс напряжений, корни уравнения М(со) = 0 — частотам, при которых имеет место резонанс токов.

§ 3.31 Канонические схемы. Эквивалентные двухполюсники. Путем эквивалентных преобразований отдельных частей сложных схем последние можно привести к более простым схемам с минимально воз-

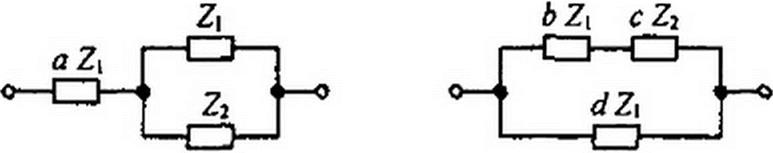

можным числом R, L, С в них — к каноническим схемам. Так, схемы на рис. 3.28 являются каноническими. Преобразования осуществляют либо путем перехода от звезды к треугольнику (или наоборот) или от параллельно-последовательного соединения (рис. 3.29, а) к параллельному

|

|

|

|

(рис. 3.29, б), либо от параллельного соединения (рис. 3.29, в) к последовательно-параллельному (рис. 3.29, г) и последующего упрощения схемы. Значения коэффициентов перехода: для рис. 3.29, а, б 6 = л(1 + я); с = (1 + я)2; d=^\+a; для рис. 3.29, в, г Ь-а1 /(! + «); с = 1/(1 + аг; d - а/(1 + а).