Совокупность точек комплексной плоскости, изображающих комплексные потенциалы одноименных точек электрической схемы, называют топографической диаграммой.

Термин «топографическая» объясняется тем, что диаграмма напоминает топографическую карту местности, где каждой точке местности отвечает определенная точка карты. Расстояние между двумя точками на местности можно определить, измерив расстояние между одноименны

ми точками на карте.

Аналогичные измерения можно проводить и на топографической диаграмме. Напряжение между любыми двумя точками электрической схемы, например между точками а и Ь, по значению и направлению определяется вектором, проведенным на топографической диаграмме отточки Ъ к точке а.

При построении топографической диаграммы, как и потенциальной (см. § 2.10), потенциал любой точки схемы может быть принят равным нулю. На диаграмме эту точку помещают в начало координат. Тогда положение остальных точек схемы на диаграмме определяется параметрами цепи, ЭДС и токами ветвей. Рассмотрим несколько примеров.

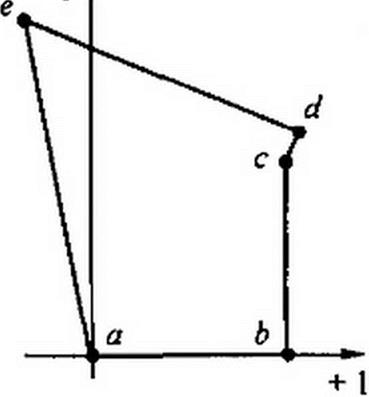

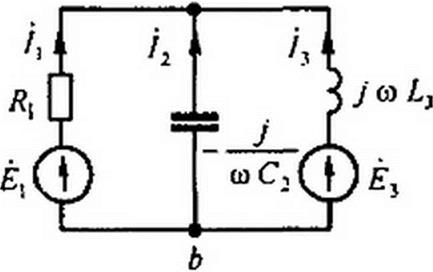

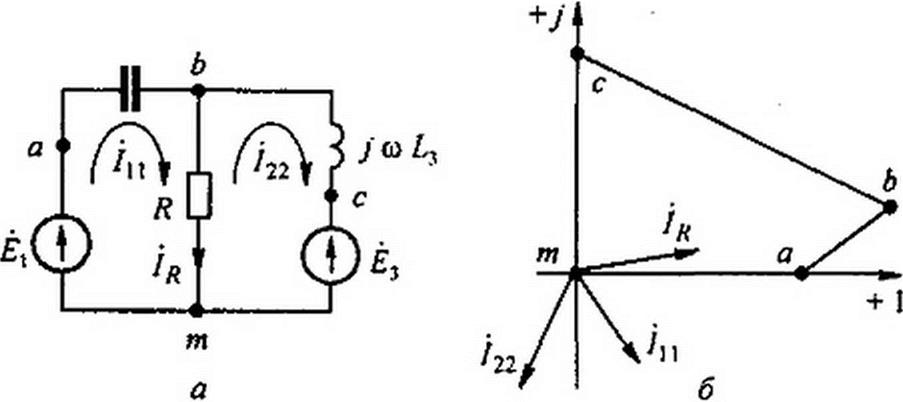

Пример 37. По данным примера 35 построить топографическую диаграмму для схемы рис. 3.16, а.

Решение. Обозначим буквами а, Ь. с,... точки схемы на рис. 3.16. а. которые хотим отобразить на топографической диаграмме. Примем потенциал тонкий равным нулю: = 0.

Выразим потенциал точки b через потенциал точки а:

Фь = Фв + А Kj = ФО + ю.

Знак плюс перед слагаемым j} Я, обусловлен тем, что при переходе от точки а к точке b перемещение происходит навстречу току /( (при тгом потенциал увеличивается на /?|). Точка b на диаграмме имеет координату по оси абсцисс + 10. Аналогично

Фо = Фл + Л =10 + 7 Ю;

Ф</ = Фо + 6 /?з’.

Фе =Ф</ +Л у w Aj.

Совокупность точек a. b. с, d. е на комплексной плоскости (рис. 3.18) представляет собой топографическую диаграмму схемы на рис. 3.16. а. По ней удобно определять на-

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

|

| |||||||||||||

| |||||||||||||

| |||||||||||||

| |||||||||||||

| |||||||||||||

| |||||||||||||

| |||||||||||||

|

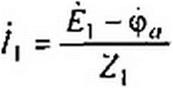

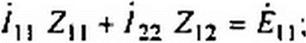

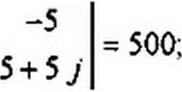

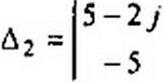

где Zl}— собственное сопротивление первого контура; Zu = R--^— = 5-2 j\ Zr — (!)C

|

|

собственное сопротивление второго контура, Z22 = R + j w L = 5 + 5 j, Z]2 = Z2| — сопротивление смежной ветви между первым и вторым контурами, взятое со знаком минус, ZI2 = -R = -5; £, । — алгебраическая сумма ЭДС первого контура, £( ( = £\ = 100; Ё22 — алгебраическая сумма ЭДС второго контура, £,, = -£2 = -100 J.

Следовательно,

7п (5-2;)-5/22 = 100;

-5 /п + /22 (5+ 5» = -100/

Определитель системы

| |||||||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

|

|

|

|

Токи в схеме

/п = Д|/Д = 500/18е;56’20' = 27,8 6''56°20' А;

/22 = Д2 /Д = 582 е-'596 /18е' 5<™' = 32,3 е~' "5’20‘ А;

4 = /„-/,, = 30еу,1<М}.

Топографическая диаграмма изображена на рис. 3.20, б.

§ 3.21. Активная, реактивная и полная мощности. Под активной мощностью Р понимают среднее значение мгновенной мощности р за период Т:

1 г 1 г

Р = — \р dt - — ui dt.

Р = — \р dt - — ui dt.

Т J r T J

1 О 'о

Если ток / Im sin со/, напряжение на участке цепи и = U,„ sin(co/ + ф), то

Р = — Uni sin о/ sin(<of + <p) dt = —со5ф. (3.48) Г о 2

Активная мощность физически представляет собой энергию, которая выделяется в единицу времени в виде теплоты на участке цепи в сопро

тивлении Я. Предполагается, что в I с укладывается целое число периодов Т. Действительно, произведение U cos<p = / Я. Следовательно,

Р = U cos<p / = /[2] R.

Р = U cos<p / = /[2] R.

Единица активной мощности — ватт (Вт).

Под реактивной мощностью Q понимают произведение напряжения U на участке цепи на ток / по этому участку и на синус угла ф между напряжением U и током / :

Q = U 1 sin ф.

Q = U 1 sin ф.

Единица реактивной мощности — вольт-ампер реактивный (ВАР). Если sin ф > 0, то 0>О, если 5шф<0, то Q<0.

Рассмотрим, что физически представляет собой реактивная мощность. С этой целью возьмем участок цепи с последовательно соединенными Я, £ и С. Пусть по нему протекает ток i = l„, sin со/. Запишем выражение для мгновенного значения суммы энергий магнитного и электрического полей цепи:

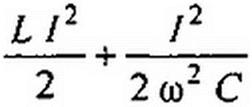

и/ w/ ы/ Си2 Ll^.i С 2

^мэ = =------- +------ “ “ sm" со/ +------- cos =

МЭ м [3] 2 2 2 2(w С)2

£ /2 Z2

=------- (1 - cos 2и>г) +---- г— (1 + cos 2cor).

2 2 ar С

Из полученного выражения видно, что имеет постоянную составляющую ^МЭ0’ неизменную во времени, и переменную составляющую и>мэ изменяющуюся с двойной угловой частотой:

^мэ “ И'мэо “ WM3>

где

| |||

| |||

|

|

| |||

| |||

| |||

| |||

На создание постоянной составляющей была затрачена энергия в процессе становления данного периодического режима. В дальнейшем при периодическом процессе энергия ^МЗо остается неизменной и, следовательно, от источника питания не требуется энергии на ее создание.

Среднее значение энергии поступающей от источника за ин

тервал времени / от -7/8 до +7/8,

/«778

^МЭ ср ~

^МЭ ср ~

Таким образом, реактивная мощность Q пропорциональна среднему за четверть периода значению энергии, которая отдается источником питания на создание переменной составляющей электрического и магнитного полей индуктивной катушки и конденсатора.

За один период переменного тока энергия Й^МЭср дважды отдается генератором в цепь и дважды он получает ее обратно, т. е. реактивная мощность является энергией, которой обмениваются генератор и приемник.

Полная мощность

S = U I.

S = U I.

Единица полной мощности — В • А.

Мощности Р, Q и S связаны следующей зависимостью:

P2+Q2=S2. (3.53)

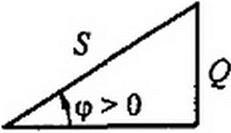

ически эту связь можно представить в виде прямоугольного треугольника (рис. 3.21) — треугольника мощности с катетами Р, Q и гипотенузой S'.

ически эту связь можно представить в виде прямоугольного треугольника (рис. 3.21) — треугольника мощности с катетами Р, Q и гипотенузой S'.

|

|

На щитке любого источника электрической энергии переменного тока (генератора, трансформатора и т. д.) указывается значение S, характеризующее ту мощность, которую этот источник может отдавать потребителю, если последний работает при со$ф = 1 (т. е. если потребитель представляет собой чисто активное сопротивление).

§ 3,22. Выражение мощности в комплексной форме записи. Пусть задан некоторый комплекс

А = А е7Фг = A cosq^ + j A sincp^.

Под комплексом А, сопряженным с комплексом А, будем понимать

А = А е"/ф-' = A coscp 4 - j A sinфл.

Рассмотрим простой прием определения активной и реактивной мощностей через комплекс напряжения и сопряженный комплекс тока. Напряжение на некотором участке цепи U -U еу ф*, ток по этому участку / = Z еуф'. Угол между напряжением и током ф = (ри -ф,.

w Умножим комплекс напряжения на сопряженный комплекс тока / = / е'УФг и обозначим полученный комплекс через S :

S =(И = 1) /е/(ф‘~ф') = (J /еУФ =

S =(И = 1) /е/(ф‘~ф') = (J /еУФ =

= U I созф + j U / sin ф = Р + j Q.

Значок - (тильда) над S обозначает комплекс (а не сопряженный комплекс) полной мощности, составленный при участии сопряженного комплекса тока /.

Таким образом, активная мощность Р есть действительная часть (Re), *

а реактивная мощность Q — мнимая часть (Im) произведения U I:

(3.55)

Пример 40. Определить активную, реактивную и полную мощности по данным примера 31.

Решение. Напряжение на входе всей схемы равно ЭДС 0 = £ = 100 В. Ток в цепи / = 17,2 е"7 31 А. Сопряженный комплекс тока 1 ~ 17,2 е7 31 А. Комплекс полной мощности S = I/ / = 100• 17.2 е7 31° = i 720 cos31 ° + У 1720sin31° = 1475 + у 886; Р = 1475; Q = 886

Следовательно, активная мощность Р-1475 Вт, реактивная (7 = 886 ВАР и полная 5 = 1720 В А.

§ 3.23, Измерение мощности ваттметром. Измерение мощности производят обычно с помощью ваттметра электродинамической системы, в котором имеются две катушки — неподвижная и подвижная.

Подвижная катушка, выполненная из очень тонкого провода, имеет практически чисто активное сопротивление и называется параллельной обмоткой. Ее включают параллельно участку цепи, подобно вольтметру. Жестко скрепленная со стрелкой (указателем), она может поворачиваться в магнитном поле, создаваемом неподвижной катушкой.