Под методом двух узлов понимают метод расчета электрических цепей, в котором за искомое (с его помощью определяют затем токи ветвей) принимают напряжение между двумя узлами схемы.

Расчетные формулы этого метода получают на основе формул (2.28) и (2.27); их также можно просто получить из более общего метода — метода узловых потенциалов (см. § 2.22).

|

|

|

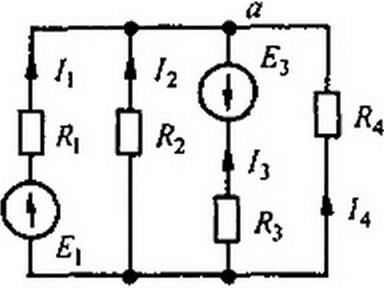

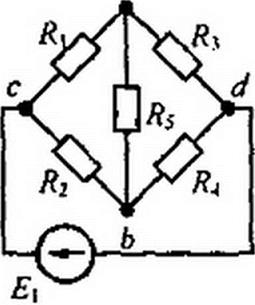

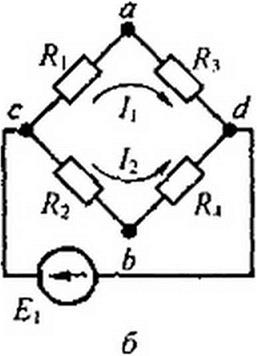

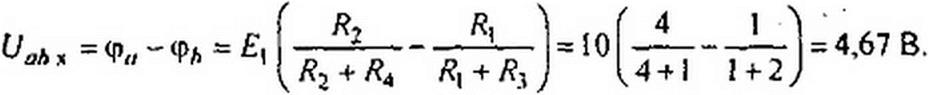

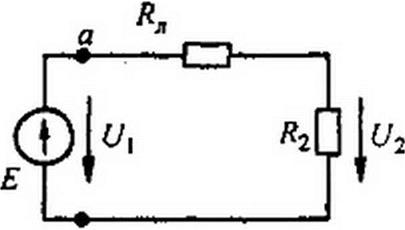

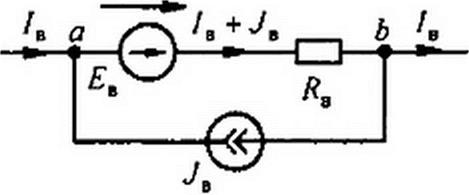

В отличие от схемы на рис. 2.21, а ток / к узлам а и b схемы на рис. 2.23 не подтекает. Поэтому если в формуле (2.28) принять / = 0, то из нее может быть найдено напряжение между двумя узлами:

Пример 22. Найти токи в схеме на рис. 2.23 и сделать проверку баланса мощности. если£|=120В. £3 = 5ОВ, Я(=2Ом. /?2=40м, Я} = 1Ом, /?4=10Ом.

Решение. Определим токи в схеме:

D 120 0.5-50 1 10

°А 0.5 + 0.25 + 1 + 0,1 1,85 ' '

; £^=120-ЗЛ = /?1 2

пт 4

/} = -55,4А; /4 =-0,54 А.

В схеме потребляется мощность

/,2 /?, +/22 /?2 + /32 Я3 + /42 =57,32-2 + 1,352 -4 + 55,42-1 + 0.542 10 = 9647Вт.

Источники ЭДС доставляют мощность £] !\ - 1у = 120-57,3+ 50-55,4 = 9647 Вт.

4 2.22. Метод узловых потенциалов. Ток в любой ветви схемы можно найти по закону Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Для того чтобы можно было применить закон Ома, необходимо знать потенциалы узлов схемы. Метод расчета электрических цепей, в котором за неизвестные принимают потенциалы узлов схемы, называют методам узловых потенциалов.

^43 /?43 £43

^43 /?43 £43

Рис. 2.24

Допустим, что в схеме п узлов. Так как любая (одна) точка схемы может быть заземлена без изменения токораспределения в ней, один из узлов схемы можно мысленно заземлить, т. е. принять потенциал его равным нулю. При этом число неизвестных уменьшается с п до п~ 1.

Число неизвестных в методе узловых потенциалов равно числу уравнений, которые необходимо составить для схемы по первому закону Кирхгофа. В том случае, когда число узлов без единицы меньше числа независимых контуров в схеме, данный метод является более экономным, чем метод контурных токов.

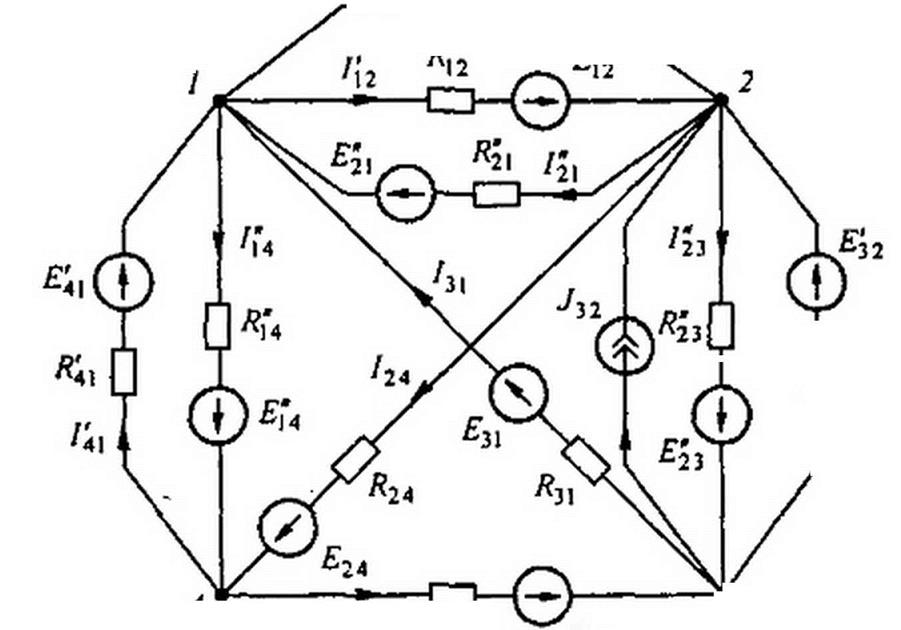

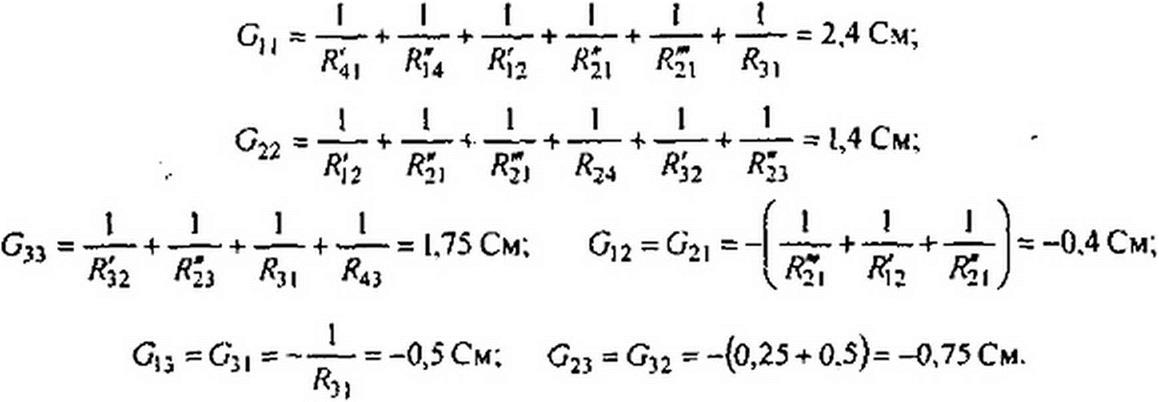

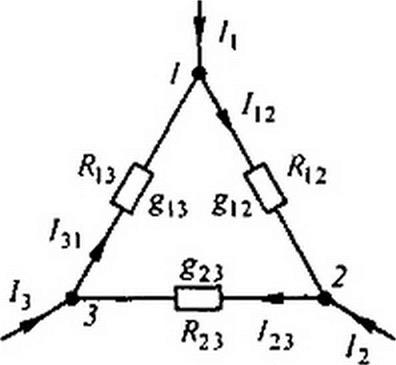

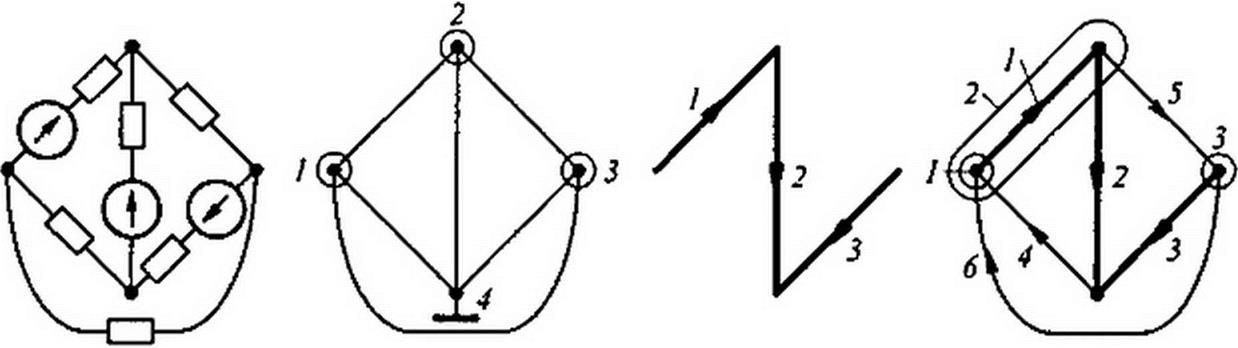

Обратимся к схеме (рис. 2.24), которая имеет довольно большое число ветвей (И) и сравнительно небольшое число узлов (4). Если узел 4 мысленно заземлить, т. е. принять <р4 =0, то необходимо определить потенциалы только трех узлов: (р,, <р2» Фз- Для единообразия в обозначениях условимся в § 2.22 токи писать с двумя индексами: первый индекс соответствует номеру узла, от которого ток утекает, второй индекс — номеру узла, к которому ток подтекает. Проводимости ветвей также будут снабжаться двумя индексами. Необходимо заметить, что эти проводимости не имеют ничего общего с входными и взаимными проводимостями ветвей, которые рассматривались в § 2.15.

В соответствии с обозначениями токов на рис. 2.24 составим уравнение по первому закону Кирхгофа для первого узла:

'41 “'14 + 1 2\ “ 42 +i 2l + '31 ~

ИЛИ

(^41 “ (Ф1 “Ф4)) #41 “(£|4 “ Сфд “Ф1)) £11 +(0 “(Ф| “ Ф1)) &I2 “

4^12 “(Ф2 -Ф|))£(2 +(£г’| “Фз» Sl2 +<£31 “ <Ф| “Фз))£|3 = °-

Перепишем последнее уравнение следующим образом:

| |||||

| |||||

| |||||

ЦI = #41 + &з + S\2 + #41 + 8\2 + S\i>

Цг = ~(ё]2 + S\2 + ^Гг)> Цз ~ ~£|з;

Л1 ~ ^41 #41 + ^31 #31 + ^21 S2} ~ ^\4 Su ~ Е\2 ^12-

ПоДОбные же уравнения могут быть записаны и для остальных узлов схемы. Если схема имеет п узлов, то ей соответствует система из п - 1 уравнений:

|  |  | |||||||

| |||||||||

| |||||||||

Ф1 6Ч„| ] +ф2 6„_| 2 + ..‘ + фл-| 6Л_} - J?)_| я_|.

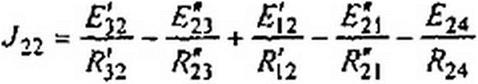

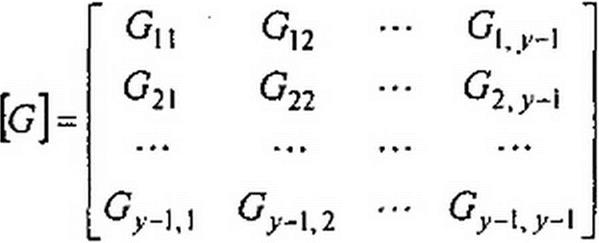

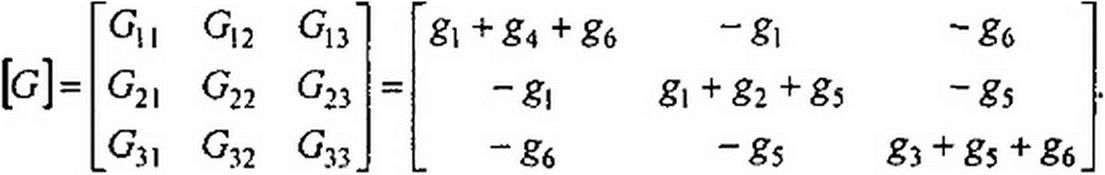

В общем случае Gkk — сумма проводимостей ветвей, сходящихся в узле к\ Gkm — сумма проводимостей ветвей, непосредственно соединяющих узлы к и т, взятая со знаком минус. Если между какими-либо двумя узлами ветвь отсутствует, то соответствующая проводимость равна нулю. В формировании узлового тока к-узла Jkk участвуют те ветви, подходящие к этому узлу, которые содержат источники ЭДС и (или) тока. Если ЭДС Ер р-ветви направлены к Л-узлу, то ее вклад в формирование Jkk равен Ер gpy а если эта ЭДС направлена от &-узла, то ее вклад составляет -Ер gp. Если к /1-узлу подтекает ток от источника тока, то он должен быть введен в Jkk со знаком плюс, если этот ток от источника тока утекает, то он должен входить в Jkk со знаком минус. После решения системы (234) относительно потенциалов определяют токи в ветвях по закону Ома для участка цепи, содержащего ЭДС.

В том случае, когда в схеме имеются два узла, соединенных ветвью, в которой имеется ЭДС, а сопротивление ее равно нулю, перед составлением системы уравнений по методу узловых потенциалов один из этих узлов рекомендуется устранить в соответствии с приемом, рассмотренным в § 2.24.

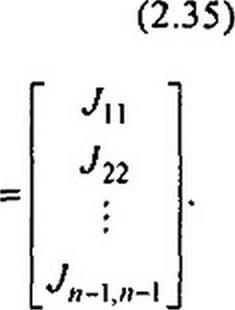

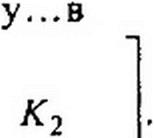

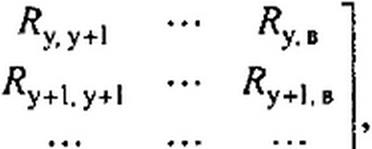

Система уравнений (234) может быть представлена в матричной форме записи:

| |||||||||||||

|  | ||||||||||||

| |||||||||||||

| |||||||||||||

| |||||||||||||

| |||||||||||||

| ||||

| ||||

|

|

[ph [G]-'[J„ ].

[ph [G]-'[J„ ].

Еще Максвеллом было установлено, что распределение токов в электрических цепях всегда происходит так, что тепловая функция системы

^ = ■7- S S ”(ФУ "Фт))2 SNm

* W=l.2.3.... «=1,2.3,...

минимальна. Коэффициент 1/2 обусловлен тем, что при двойном суммировании мощность каждой ветви учитывается дважды. Доказательство основано на том, что совокупность уравнений (2.34) является совокупностью условий минимума функций Р, т. е. совокупностью условий

JUL=o. 1-^=о

2 d<Pi 2 Эф2

и т. д. Так как вторые производные

| |||||

| |||||

| |||||

положительны, то это и является доказательством минимума тепловой функции Р.

Пример 23. Найти токи в ветвях схемы (рис. 2.24) и сделать проверку по второму закону Кирхгофа. Дано: Е\\ = 10 В; £f4 = 6 В; Е{2 = 20 В; Е^=30В; £3) = 14 В; £24 = 10В; £43 = 8 В; £^ = 12 В ; £j2 = 7B; /?4| = 1 Ом; /?;4=2Ом; Л{2=ЮОм; /?2i — Ю Ом; /?21 = 5 Ом; /?з| = 2Ом; /?24 = 4 Ом; /?34 = 2 Ом; Р23 = Ом; Я32 а2Ом. Источник тока, включенный между узлами 3 и 2. дает ток J32 ~ 1>$ А.

Решение. Записываем систему уравнений;

( Ф1 $11 +Ф2 $12 +Ф? $13

] Ф1 $21 + Ф1 $22 + Ф2 $23 = *^22 ’

[ ф) $31 + Фэ $32 + ФЗ $33 = •бз-

|

|

При подсчете G,,, G33 и $2з учтено, что проводимость ветви с источником тока равна нулю (сопротивление источника тока равно бесконечности).

Узловые токи:

j + _^2.+ ^L=15A;

1 1 D* D* D Df D9

Л4) Ky} «21

|

|

=-3.5 +3-7 + 4-1,5 =-5 A.

|

2,4 ф) - 0,4 <р2 " 0.5 ф3 = 15;

- 0,4 ф] +1,4 ф2 - 0,75 Фз = -1.5;

- 0,5 ф| - 0,75 ф2 +1,75 фз = -5

имеет решение ф] = 6 В; ф2 = 0,06 В; ф3 = -1,07 В.

Заключительный этап расчета состоит в подсчете токов по закону Ома. Перед определением токов в ветвях схемы следует эти токи обозначить и выбрать для них положительные направления:

_£;1-(ф1-ч>4) ю-(б-о) --------------- j —-4 А.

Л" = ^^Л = -1,185А;

/п = ~ = 2 у2 А. ,4)=mL£«=4.55A.

л32 Я4з

Сделаем проверку решения по второму закону Кирхгофа для периферийного контура. Алгебраическая сумма падений напряжений 4 • 1 +1,185 • 5 -2,92• 2 - 4,55 • 2 * -5 В.

Алгебраическая сумма ЭДС 10 - 7 - 8 = -5 В.

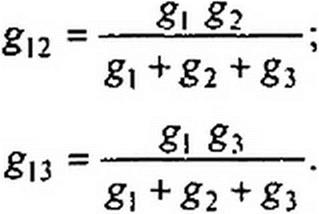

Покажем, что основная формула (2.32) метода двух узлов получается как частный случай (2.34). Действительно, если один узел схемы (рис. 2.23), например узел Ь, заземлить, то остается найти только один потенциал фо =(7йА. Для получения формулы (2.32) из (2.34) следует положить ф] = фЛ = Uah\ ф2 = ф3 = ф4 =... = 0.

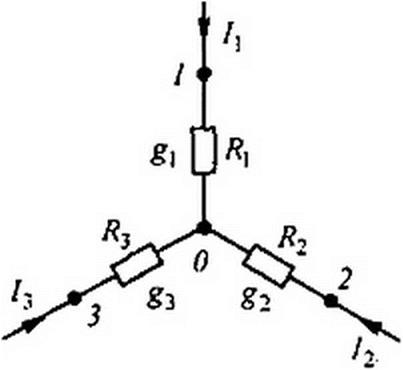

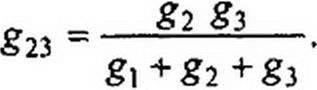

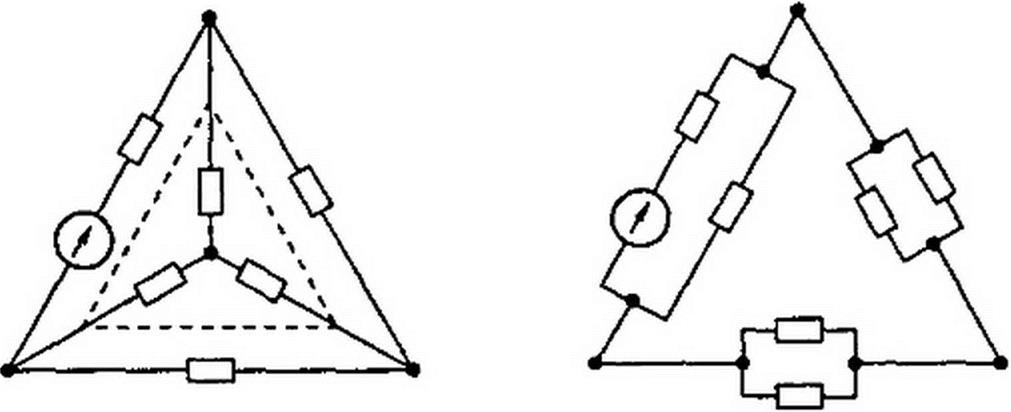

§ 2.23 Преобразование звезды в треугольник и треугольника в звезду. Соединение трех сопротивлений, имеющее вид трехлучевой звезды (рис. 2.25), называют звездой, а соединение трех сопротивлений так, что они образуют собой стороны треугольника (рис. 2.26), — треугольником. В узлах /, 2, 3 (потенциалы их фь ф2 и <р3) треугольник и звезда соединяются с остальной частью схемы (не показанной на рисунках).

Обозначим токи, подтекающие к узлам Л 2, 3, через /2 и /3.

Часто при расчете электрических цепей оказывается полезным преобразовать треугольник в звезду или. наоборот, звезду в треугольник. Практически чаще бывает необходимо преобразовать треугольник в звезду. Если преобразование выполнить таким образом, что при одинаковых значениях потенциалов одноименных точек треугольника и звезды подтекающие к этим точкам токи одинаковы, то вся внешняя схема «не заметит» произведенной замены.

|

|

|

|

Выведем формулы преобразований, С этой целью выразим токи /}, /2 и /3 в звезде и в треугольнике через разности потенциалов точек и соответствующие проводимости.

Для звезды

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

(2.37)

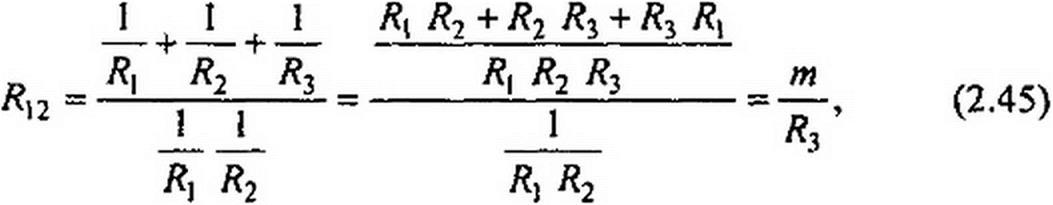

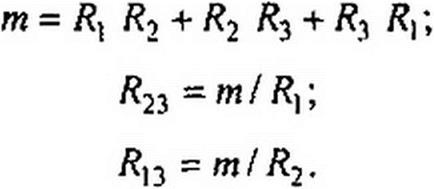

Из уравнений (2.42)-(2.44) выразим сопротивления лучей звезды R} = 1/gp R2 = 1/&2 и R3 8з через сопротивления сторон треугольника: /?|2=I/gI2; Д23=1/£23; /?13 =l/gJ3.

С этой целью запишем дроби, обратные (2.42)-(2.44):

|

где

(2.46)

(2.46)

(2-47)

(2-48)

Подставив (2.45), (2.47) и (2.48) в (2.46), получим

2^1 1 1 2 #12 #23 #13

т = т ------------- +----------- +----------- ~т —---------------------- —---------- —.

\ #23 #13 #13 #12 R]2 #23 J #12 #23 #13

Следовательно,

#12 #23 #.3

#12 + #23 + #13

Подставив т в (2.47), найдем

|

#12 7?|з

#12 7?|з

#23 #12

#12 + #23 + #13

#13 ^23

#12 + #23 + #13

Структура формул (2.49)-(2.51) аналогична структуре формул (2.42)-(2.44).

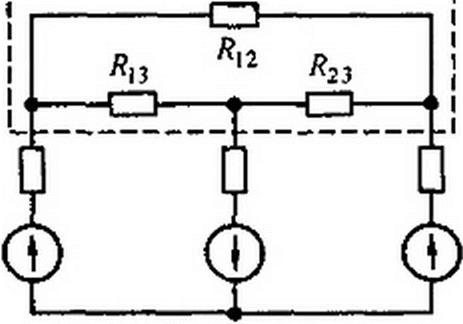

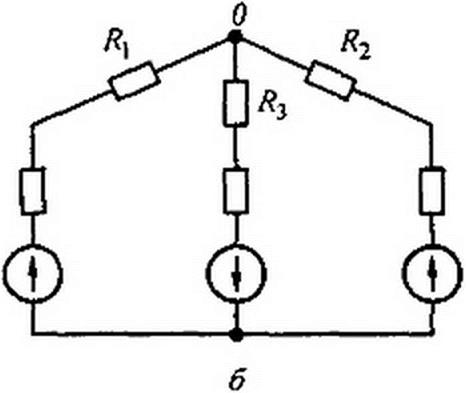

Преобразование треугольника в звезду можно пояснить, рассмотрев, например, рис. 2.27, а, б. Схема до преобразования изображена на рис. 2.27, ау штриховой линией обведен преобразуемый треугольник. На рис. 2.27, б представлена та же схема после преобразования. Расчет токов произвести для нее проще (например, методом двух узлов), чем для схемы на рис. 2.27, а.

|

|

| |||

| |||

|

В полезности преобразования звезды в треугольник можно убедиться на примере рис. 2.27, в, г. Схема до преобразования изображена на рис. 2.27, в, штриховой линией обведена преобразуемая в треугольник звезда. На рис. 2.27, г представлена схема после преобразования, которая свелась к последовательному соединению сопротивлений’1.

|

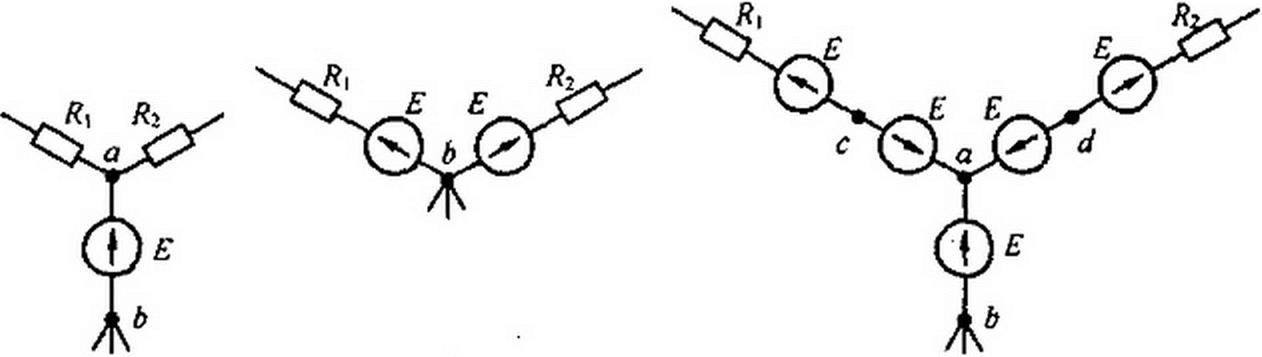

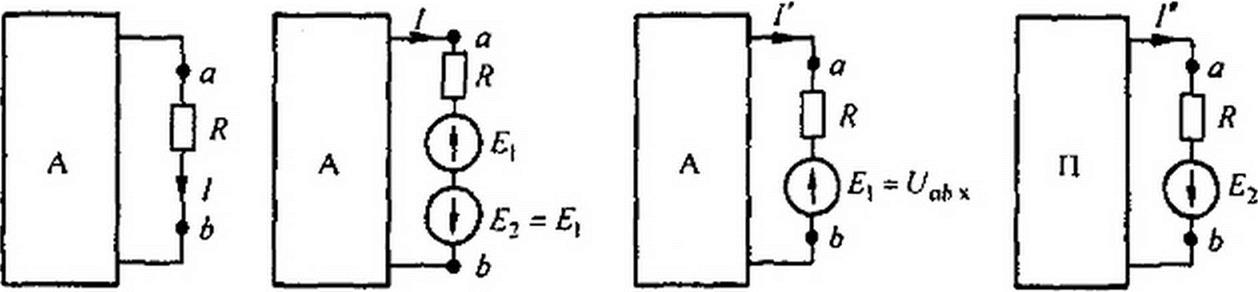

§ 2.24 Перенос источников ЭДС и источников тока. На участке цепи рис. 2.28, а между узлами а и b имеется источник ЭДС £. Этот источник можно перенести в ветви 1 и 2, а узел а устранить и в результате получить участок на рис. 2.28, б. Эквивалентный переход поясняется рис. 2.28, в. Точки с, d, b имеют одинаковый потенциал и потому могут быть объединены в одну точку Ь.

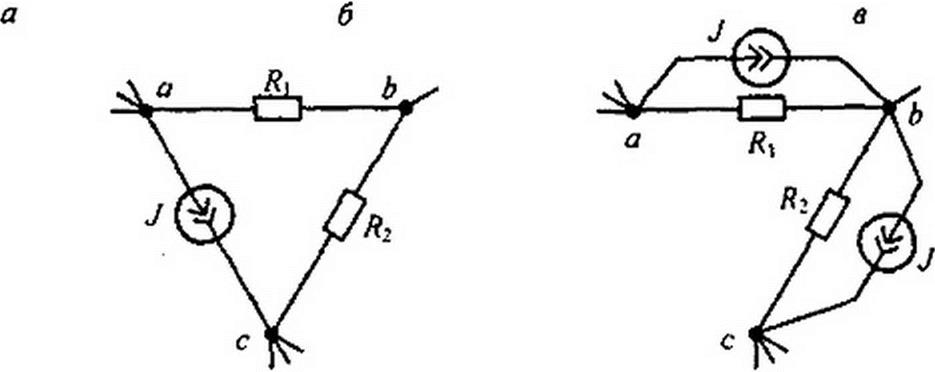

Участок abc на рис. 2.28, г, между крайними точками а и с которого включен источник тока, может быть заменен участком рис. 2.28, б, отличающимся от участка рис. 2.28, г тем, что источник тока между точками а и с заменен на два источника, присоединенных параллельно 2?{ и /?2- Эквивалентность замены следует из неизменности значений токов в каждом из узлов. Ток в узле b не изменился, так как в этот узел добавили и

*’ В §3.31 рассмотрен сше один вил преобразований — преобразование последовательно-параллельного соединения в параллельное.

г д

Рис. 2.28

вычли ток J. Практически источники переносят при преобразованиях схем с целью их упрощения и при записи уравнений по методу контурных токов и узловых потенциалов в матрично-топологической форме записи (см. § 2.33).

§ 2.25. Активный и пассивный двухполюсники. В любой электрической схеме можно мысленно выделить какую-то одну ветвь, а всю остальную часть схемы независимо от ее структуры и сложности условно изобразить некоторым прямоугольником (рис. 2.29, а). Такой прием был

а б в г

Рис. 2.29

использован в § 2.17 без специальных объяснений. По отношению к выделенной ветви вся схема, обозначенная прямоугольником, представляет собой так называемый двухполюсник.

Таким образом, двухполюсник — это обобщенное название схемы, которая двумя выходными зажимами (полюсами) присоединена к выделенной ветви.

Если в двухполюснике есть источник ЭДС или (и) тока, то такой двухполюсник называют активным. В этом случае в прямоугольнике ставят букву А (рис. 2.29, а-в).

Если в двухполюснике нет источника ЭДС и (или) тока, то его называют пассивным. В этом случае в прямоугольнике либо не ставят никакой буквы, либо ставят букву П (рис. 2.29, г).

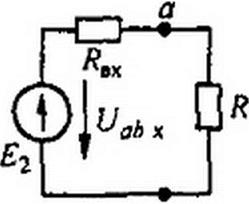

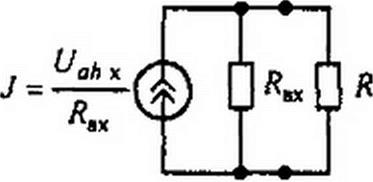

§ 2,26, Метод эквивалентного генератора. По отношению к выделенной ветви двухполюсник можно заменить эквивалентным генератором, ЭДС которого равна напряжению холостого хода на зажимах выделенной ветви, а внутреннее сопротивление равно входному сопротивлению двухполюсника.

Пусть задана некоторая схема и требуется найти ток в одной ее ветви. Мысленно заключим всю схему, содержащую ЭДС и сопротивления, в прямоугольник, выделив из нее ветвь ab, в которой требуется найти ток I (рис. 2.29, а).

Ток I не изменится, если в ветвь ab включить две равные и противоположно направленные ЭДС £] и £2 (см- Рис- 2.29, 6).

На основании принципа наложения ток можно представить в виде суммы двух токов — Г и Г: / = /' + /*.

Под током Г будем понимать ток, вызванный источником ЭДС Е} и всеми источниками ЭДС и тока активного двухполюсника, заключенными в прямоугольник. Ток Г вызывается только одним источником ЭДС £2. В соответствии с этим для нахождения токов Г и Г используем рис. 2.29, в, г. В прямоугольнике П (рис. 2.29, г) отсутствуют все источники, но оставлены их внутренние сопротивления.

ЭДС Е{ направлена встречно напряжению Uah. По закону Ома для участка цепи, содержащего ЭДС,

/■ = У £1. (2.52)

Выберем £| так, чтобы ток /' был равен нулю. Отсутствие тока в ветви ab эквивалентно ее размыканию (холостому ходу). Напряжение на зажимах ab при холостом ходе ветви обозначим

Следовательно, если выбрать £| -Uahxy то /' = 0. Так как / = /'+/*, а /' = 0, то / = /’. Но ток /’ в соответствии со схемой (см. рис. 2.29, г) определяется так:

/' = —^2— = (2 53)

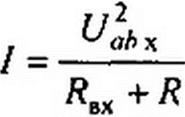

где £вх — входное сопротивление двухполюсника по отношению к зажимам ab, R — сопротивление ветви ab. Уравнению (2.53) отвечает эквивалентная схема на рис. 2.30, а, где вместо двухполюсника изображены источник ЭДС Uaf)X = Е2 и сопротивление /?вч (схема Гельмгольца— Тевенена).

|

| ||||

| ||||

|

| |||||

| |||||

| |||||

|

Совокупность источника ЭДС ^2=^ahx и сопротивления RBX можно рассматривать как некоторый эквивалентный генератор (Лвх является его внутренним сопротивлением, a Uabx — его ЭДС).

Таким образом, по отношению к выделенной ветви (ветви ab на рис. 2.29, а) всю остальную часть схемы можно заменить эквивалентным генератором с перечисленными значениями параметров.

Метод расчета тока в выделенной ветви, основанный на замене активного двухполюсника эквивалентным генератором, принято называть .методом эквивалентного генератора (активного двухполюсника), а также методом холостого хода и короткого замыкания.

В дальнейшем чаще используется первое название.

Рекомендуется такая последовательность расчета тока этим методом: а) найти напряжение на зажимах разомкнутой ветви ab\

б) определить входное сопротивление Явх всей схемы по отношению к зажимам ab при закороченных источниках ЭДС и разомкнутых ветвях с источниками тока’’;

в)  подсчитать ток по формуле

подсчитать ток по формуле

(2.54)

Если сопротивление ветви ab равно нулю R = 0, то для нее имеет место режим короткого замыкания, а протекающий по ней ток есть ток короткого замыкания (/к). Из (2.54) при R = 0

|

х / RBX,

х / RBX,

^вх

Из формулы (2.56) следует простой метод опытного определения входного сопротивления активного двухполюсника. Для этого необходимо измерить напряжение холостого хода на зажимах разомкнутой ветви Uah* и ток короткого замыкания /к ветви, а затем найти /?вх как частное от деления Uabx на /и.

“'Если среди источников литания схемы есть источники тока, то при определении входного сопротивления всей схемы по отношению к зажимам ab ветви с источниками тока следует считать разомкнутыми. Это станет понятным, если вспомнить, что внутреннее сопротивление источников тока равно бесконечности (см. § 2.2).

Название метода — метод холостого хода и короткого замыкания — объясняется тем, что при решении этим методом для нахождения ^а/>х используется холостой ход ветви ab, а для определения входного сопротивления двухполюсника R** — короткое замыкание ветви ab.

Заменив источник ЭДС источником тока, получим схему эквивалентного генератора (рис. 2.30, б).

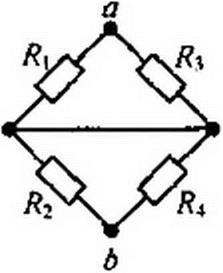

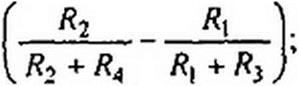

Пример 25. Определить ток в диагонали ab мостовой схемы рис. 2.31, а, полагая Я^/^-НОм; Л2 = 40м; /?3 = 20м; /?5 = 2Ом £1 = 10В.

|

| |||

| |||

|

|

|

Решение. Размыкаем ветвь ab (рис. 2.3U о) и находим напряжение холостого хода:

| |||

| |||

| ||||

| ||||

/?[ /?- /?7 ^4 1'2 4 1 , _ _

= —!—— + —=--------------------------------------- +--------------------------------------- = 1.47 Ом.

84 /?,+ /?5 /fj +/?д 1 + 2 4 + 1

Определяем ток в ветви по формуле (2.54):

| |||||

| |||||

| |||||

§ 2.27 Передача энергии от активного двухполюсника нагрузке. Если нагрузка R подключена к активному двухполюснику' (рис. 2.29, а), то через нее потечет ток / = Uahx /(R+ Rax) ив ней выделится мощность

P=±Z2/?~- ------- /?.

P=±Z2/?~- ------- /?.

(/? + /?вх )2

Выясним, каково должно быть соотношение между сопротивлением нагрузки R и входным сопротивлением двухполюсника Явх> чтобы в сопротивлении нагрузки выделялась максимальная мощность; чему она

равна и каков при этом КПД передачи. С этой целью определим первую производную Р по R и приравняем ее к нулю:

dR </?+£„)“

Отсюда

(2.58)

(2.58)

Нетрудно найти вторую производную и убедиться в том, что она отрицательна (d2?/d/?2 <0). Следовательно, соотношение (2.58) соответствует максимуму функции Р =f(R). Подставив (2.58) в (2.57), получим максимальную мощность, которая может быть выделена в нагрузке Л:

> 14 R .

> 14 R .

max ab х ' *вх *

Полезную мощность, выделяющуюся в нагрузке, определяют по уравнению (2.57). Полная мощность, выделяемая эквивалентным генератором,

|

|

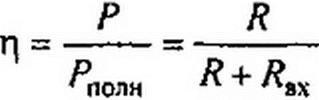

Коэффициент полезного действия

Коэффициент полезного действия

(2.60)

Если R = Явх, то л - 0,5.

Если мощность Р значительна, то работать с таким низким КПД, как 0,5, недопустимо. Но если мощность Р мала и составляет всего несколько милливатт (такой мощностью обладают, например, различные датчики устройств автоматики), то с низким КПД можно не считаться, поскольку достигнута главная цель — в этом режиме датчик отдает нагрузке максимально возможную мощность. Выбор сопротивления нагрузки R, равного входному сопротивлению /?вх активного двухполюсника, называют согласованием нагрузки.

Пример 26. При каком значении сопротивления /?$ (рис. 2.31, а) в нем выделяется максимальная мощность и чему она равна?

Решение. Из условия (2.58) находим

| |||||

| |||||

| |||||

|

|

§ 2.28 Передача энергии по линии передачи. Схема линии передачи электрической энергии изображена на рис. 2.32, где (7, — напряжение генератора в начале линии; U2 — напряжение на нагрузке в конце

линии; /?л— сопротивление проводов линии; R2— сопротивление нагрузки.

|

Напряжение U\=Uab (рис. 2.32) направлено противоположно ЭДС Е. Объясняется это тем, что напряжение имеет направление от точки с более высоким потенциалом к точке с более низким, тогда как ЭДС направлена от точки с более низким потенциалом к точке с более высоким, т. е. стрелка внутри источника ЭДС указывает направление возрастания потенциала внутри источника.

Рис. 2.32 При передаче больших мощностей (напри

мер, нескольких десятков мегаватт) в реальных линиях передач КПД п = 0,94 4- 0,99, а напряжение U2 лишь на несколько процентов меньше U}. Ясно, что каждый процент повышения КПД при передаче больших мощностей имеет существенное экономическое значение.

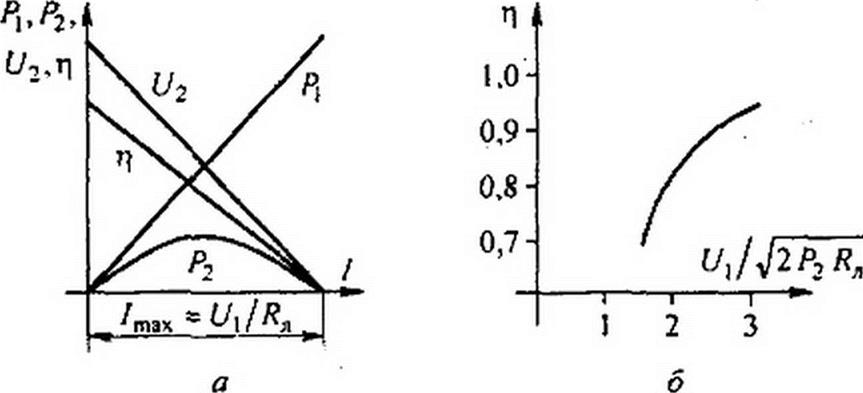

Характер изменения мощности в начале линии мощности в нагрузке Р2, КПД Т| и напряжения на нагрузке U2 в функции от тока по линии при С/, = const, Rn - const иллюстрируется кривыми на рис. 2.33, а. По оси абсцисс отложен ток /, по оси ординат — P2,U2,^\-

|

|

Максимальное значение тока /1пах = Ц / Rn имеет место при коротком замыкании нагрузки. Кривые построены по уравнениям

| |||

| |||

Если по линии передачи с сопротивлением Rn и сопротивлением нагрузки R2 должна быть передана мощность

(2.62)

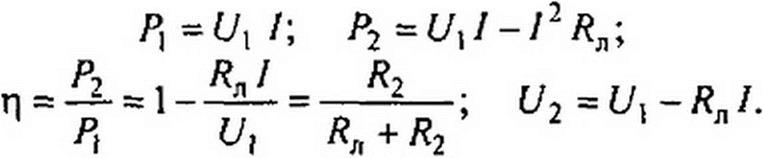

то КПД передачи тем выше, чем выше напряжение Ц в начале линии.

Пример 27. Вывести формулу, показывающую, как при заданных Р2 и Rn КПД зависит от напряжения в начале линии.

Решение, Из (2.62) определим Я2 = Р2 / /2. Так как / - Uy + Я2), то

(2.63)

Решим уравнение (2.63) относительно R2 (знак минус в формуле (2.64) перед корнем

отброшен, так как он соответствует правой части кривой Р2 = /(/) с меньшим п):

| |||||

| |||||

| |||||

Таким образом,

Л2 /?2+Ял-/?л ।

Л2 /?2+Ял-/?л ।

/?„ + R-, R„ + R->

Р2Рл '

На рис. 2.33, б изображена зависимость п = f^t,^P2Rfl), построенная по формуле (2.65). Из рисунка видно, что И возрастает с увеличением Ц.

§ 2.29 Некоторые выводы по методам расчета электрических цепей.

1. Наиболее эффективными являются метод узловых потенциалов (МУП) и метод контурных токов (МКТ).

2. Методика составления уравнений этими методами, рассмотренная в § 2.13 и 2.22, проста, упорядочена и позволяет легко контролировать правильность подсчета коэффициентов левой и правой частей уравнений непосредственно по схеме.

3. Системы уравнений МУП и МКТ решают обычно с помощью микрокалькулятора, а относительно сложные схемы рассчитывают на компьютере.

4. Уравнения теории цепей могут быть составлены и матрично-топо- логическим методом, использующим некоторые топологические понятия и соответствующие им матрицы. Рассмотрим, как это делается. Но сначала напомним некоторые сведения о матрицах.

230. 230. Основные свойства матриц и простейшие операции с ними. Матрица — это совокупность чисел, расположенных в виде прямоугольной таблицы. Чтобы отличать матрицу по внешнему виду от определителя, ее заключают в квадратные скобки. Каждый элемент матрицы снабжают двумя индексами: первый соответствует номеру строки, второй — номеру столбца.

Матрицу называют квадратной, если число строк в ней равно числу столбцов

«II «12

«II «12

а1\ агг

<*31 «31

Диагональной называют матрицу, у которой элементы главной диагонали не равны нулю, а все остальные — нули, например:

°ll 0

О a22

Матрицу, у которой элементы главной диагонали равны единице, а все остальные — нули, называют единичной-.

I О О'

[1]= 0 1 О

Неопределенной называют матрицу, у которой сумма элементов любой строки и лю

бого столбца равна нулю.

| |||||

| |||||

| |||||

У равных матриц равны определители. В рассматриваемом примере а} ] а22 “ °i2 °2i = = 5ц b22 ~^i2 ^21 > ио из равенства двух определителей еще не следует равенства самих матриц. Операции над матрицами (их сложение, умножение) постулированы из соображений рациональности. При сложении (вычитании) матриц следует сложить (вычесть) соот

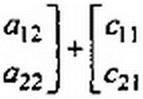

ветствующие элементы этих матриц:

|

|

|

|

При умножении двух матриц (число столбцов первой должно быть равно числу строк второй) т-ю строку первой матрицы умножают на А-й столбец второй. Умножим две матрицы, элементами которых являются числа

1-6 + 2-8

1-6 + 2-8

3-6 + 4-8 ‘

А

Руководствуясь приведенным правилом, нетрудно убедиться в том, что

т. е. результирующая матрица зависит от последовательности расположения матриц сомножителей. По отношению к матрице (Л), когда ее определитель не равен нулю, можно составить обратную матрицу (Л]"'. Для этого необходимо:

а) каждый элемент исходной матрицы [Л] заменить его алгебраическим дополнением;

б) транспонировать полученную матрицу, т. е. строки сделать столбцами;

в)  разделить полученную матрицу на определитель исходной матрицы [Л].

разделить полученную матрицу на определитель исходной матрицы [Л].

Пример 28. Составить [Л]"1 для [Л] =

L°2I °22.

Решение. Заменив элементы на алгебраические дополнения, получим матрицу

|  | ||||||

| |||||||

| |||||||

^22 ~^12

CJ» 1 ^22 ~ ^12 ^21

Произведение [Я] [Л]"1 =[1].

Для решения уравнения [Л][23] = [С] относительно матрицы [5] следует обе части этого уравнения умножить на [Л]”1: (Я)'1[Я](61 = (Л)'1 (С) и учесть, что [Л]'1 [Л] =[!].

В результате получим

[5] = Н]-'[С].

В матричном уравнении можно переставлять столбцы в матрице [Л] при

одновременной перестановке строк в матрице [Z].

§ 2.31 Некоторые топологические понятия и топологические матрицы. Положим, что в схеме имеется у.узлов, в ветвей и каждая пара узлов соединена одной ветвью. Если в исходной схеме между каким-то двумя узлами имеется несколько параллельных ветвей, то их следует заменить одной эквивалентной. Перед составлением топологических матриц ветви схемы (графа) нумеруют и ставят стрелки, указывающие положительные направления для отсчета тока и напряжения на каждой ветви. Перед нумераций ветвей графа нужно выбрать дерево. Как указывалось в § 2.8, дерево представляет такую совокупность узлов схемы и соединяющих их ветвей, когда ветви касаются всех узлов, но не образуют

а б в

Рис. 2.34

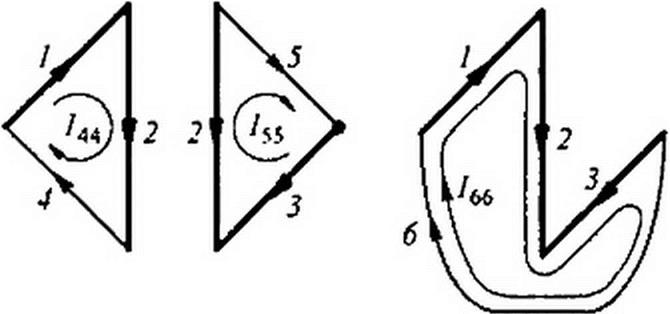

ни одного замкнутого контура. Число ветвей дерева равно (у - 1). Нумерацию ветвей графа начинают с нумерации ветвей дерева, используя номера с 1 по у - 1. Номера с «у» по «в» придают ветвям графа, не вошедшим в выбранное дерево. Их называют ветвями связи, или хордами. В качестве примера на рис. 2.34, а изображена схема, а на рис. 2.34, б — соответствующий ей граф. Схема имеет четыре узла и шесть ветвей. Узлы обозначены цифрами 1-4 (рис. 2.34, 6). На рис. 2.34, в показано дерево, которое положено далее в основу формирования топологических матриц.

Ветви дерева обозначим цифрами /, 2, 3, остальные ветви графа (ветви связи) — цифрами 4, 5, 6. Ветви дерева (рис. 2.34, г) вычерчены утолщенными линиями, ветви связи — тонкими. На ветвях графа ставим стрелки, направление их произвольно (см. рис. 2.34, в, г). Узловую матрицу [Л] составляют для всех узлов графа, кроме одного. В этой матрице номер /-й строки соответствует номеру узла, а номер у-го столбца — номеру ветви. В ячейки матрицы [Л] ставят числа 1, - 1, 0. Если узел, для которого составляется строка матрицы, охватить некоторой поверхностью, след которой показан кружком, то в соответствующую ячейку матрицы [Л] ставят I, если стрелка у-ветви направлена из кружка, ставят - I, если стрелка направлена в кружок, и 0, если ветвь не затронута кружком.

| |||

| |||

Заметим, что матрица [А] может быть представлена двумя подматри

цами:

Ветви

Узлы

Узлы

1

у-1

Матрицу сечений [£>] составляют для любых сечений графа, а матрицу главных сечений ] — для главных сечений выбранного дерева. След сечений на рисунках показывают овалами, вычерченными тонкими линиями.

Главными сечениями называют сечения, каждое из которых рассекает несколько ветвей связи и только одну ветвь выбранного дерева. Главные сечения нумеруют. Номер главного сечения соответствует номеру рассекаемой этим сечением ветви дерева. Для графа на рис. 2.34, б главные сечения показаны на рис. 2.34, г и обозначены цифрами /, 2, 3. Сечение / рассекает ветвь 1 и ветви связи 4 и 6, сечение 2 — ветвь 2 и ветви связи 4, 5, 6 (ветвь / целиком входит в овал 2 и не рассекается им), сечение 3 — ветвь 3 и ветви связи 5 и 6. Строки матрицы [Qr] соответствуют сечениям, а столбца — ветвям графа.

В ячейках соответствующей строки матрицы [£г] ставят 1 для рассекаемой этим сечением ветви дерева и для всех ветвей связи, стрелки на которых ориентированы относительно поверхности этого сечения (след этого сечения на плоскости — овал), так же как и стрелка на рассекаемой этим сечением ветви дерева. Когда стрелка на ветви связи направлена относительно овала иначе, чем стрелка на ветви дерева, ставят - 1, когда ветвь связи не рассечена — 0.

Применительно к дереву рис. 2.34, в для главных сечений (см. рис. 2.34, г):

Ветви

Сечения 12345 6

1 Г1 0 0 -1 0 -I

(2Г]= 2 0 10-11-1

3 [00-10-11

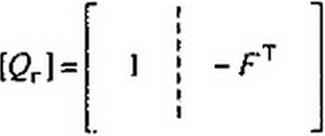

В общем случае матрица [<2J может быть представлена в виде двух матриц:

Ветви

Сечения 1,..(у-1) у...в

I Г !

Каждая строка [0J имеет только по одному элементу 1 и находится он на главной диагонали, поэтому ] представляет собой единичную матрицу [I] и 12Г] = П 1 Q2l

Главными контурами называют контуры, в каждый из которых входит только по одной ветви связи. Нумеруют главные контуры теми же номерами, какие присвоены ветвям связи в них. Главные контуры 4, 5, 6 дерева на рис. 2.34, в изображены на рис. 2.35. Толстыми линиями показаны ветви дерева, тонкими — ветви связи.

Рис. 2.35

Матрицей главных контуров [Кг] называют матрицу, составленную из чисел 1, - 1,0, строки которой соответствуют номеру главного контура, а столбцы — номеру ветви.

Главные контуры при составлении матрицы [£г] обходят в направлении стрелки на ветви связи соответствующего контура. Если при таком обходе контура направление стрелки на какой-либо ветви этого контура совпадает с направлением обхода контура, то в соответствующую ячейку [К,.] ставят 1, если не совпадает, то - 1, если ветвь не обходится, то 0.

Для контуров 4, 5, 6 на рис. 2.35:

Ветви

Контуры J 2 3 4 5 6

4 Г1 1 0 10 0

[Кг] = 5 0-11010

6 11-10 0 1

—

В общем виде матрица [/Сг ] может быть представлена в виде двух подматриц и имеет следующую нумерацию строк и столбцов:

Ветви

|

|

|

Так как номер строки (номер контура) в [АГ2 ] определяется номером его ветви связи и обход контура осуществляется в соответствии со стрелкой на ветви связи, то каждая строка подматрицы ] имеет только один элемент 1, расположенный на ее главной диагонали, т. е. представляет собой единичную матрицу []], а [К"г] = [К] ! 1].

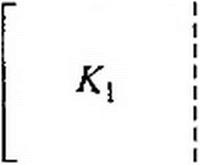

§ 2.32 Запись уравнений по законам Кирхгофа с помощью топологических матриц. Совокупность уравнений по первому закону Кирхгофа может быть записана следующим образом:

И[/В] = о,

И[/В] = о,

где [/в]— матрица-столбец (транспонированная матрица-строка) токов ветвей. Для графа на рис. 2.34, г

|

Совокупность уравнений по второму закону Кирхгофа может быть Записана так;

(WJ=o,

(WJ=o,

где [£7В]—матрица-столбец (транспонированная матрица-строка) напряжения ветвей. Для графа на рис. 2.34, г

|

О 1 о

1 0 1

|

-10 0

§ 2.33 Обобщенная ветвь электрической цепи. В литературе, использующей матрично-топологическое направление теории цепей, вводят понятие обобщенной ветви электрической цепи (рис. 2.36). Она образована двумя параллельными ветвями. Первая состоит из сопротивления ветви Яв (проводимость g8) и источника ЭД С £в, вторая — из источника тока JB. Для принятых на рис. 2.36 положительных направлений токов ток через сопротивление £в равен /в + JB. Напряжение между точками а и b ветви обозначим Ut. Тогда, по закону Ома для участка цепи с ЭДС,

(7B + £B=£B(/B+JB) (2.68)

или

(Л+Л) = гв«4<Л)- (2-69)

§ 2.34

|

|

Вывод уравнений метода контурных токов с помощью топологических матриц. Уравнение (2.68) справедливо для любой обобщенной ветви схемы, а также и для совокупности ветвей, входящих в любой главный контур. Запишем совокупность уравнений (2.68) для всех ветвей, входящих во все главные контуры:

ИгЛУ.1+ИгЛ£в) = Иг][Лв]{[/.] + [Л]1.

— диагональная матрица сопротивлений ветвей.

— диагональная матрица сопротивлений ветвей.

L «.J

Учтем, что по второму закону Кирхгофа сумма напряжений любого замкнутого контура электрической цепи равна нулю, поэтому [£г ] [£/в ] = 0. Кроме того, матрица-столбец токов ветвей [/в] может быть записана через матрицу-столбец контурных токов [/**] и транспонированную матрицу главных контуров (£г]т :

1/.]=Иг1Т (/**]•

1/.]=Иг1Т (/**]•

При этом полагаем, что контурный ток каждого главного контура направлен в соответствии со стрелкой на ветви связи этого контура. Конрис. 2.34, г показаны на рис. 2.35.

Отсюда I} - /44 + /66; /2 - /44 - /55 + /66; /3^/55 -/66; /4-/44; /5-/55; ^6 = ^66*

Подставив (2.71) в (2.70), получим

Иг][Я»][Кг}т[/н] = [Кг][£.]-Кг][Л,][Л]. (2.72)

|

| |||||

| |||||

| |||||

Произведение [А7Г ] [Яв] [Кг]т = [*]— матрица контурных сопротивлений метода контурных токов. Так как контуры нумеруем от «у» до «в», то

J? р

/Х В. у Ав. y+i

где Rm т — полное сопротивление т-контура; Rmn — сопротивление ветви (ветвей), смежной между т- и «-контурами; берется со знаком плюс, если контурные токи 1т т и 1п п текут через смежную ветвь согласно, и со знаком минус, если встречно.

Для рис. 2.34, г, полагая сопротивления ветвей /?( -Я6, имеем

|  | ||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

|  |  | |||||||||||||

Запишем решение (2.72) относительно [/^]:

[/и) = {[^И^]Иг]т}‘1[Кг]{[£,]-[яв][Л]}.

[/и) = {[^И^]Иг]т}‘1[Кг]{[£,]-[яв][Л]}.

§ 2.35 Вывод уравнений метода узловых потенциалов с помощью топологических матриц. Совокупность уравнений (2.69) для у - 1 узлов схемы заменим матричным уравнением

M][/e]+[H][Je] = M](gB](t/B]+M][gB][EB].

По первому закону Кирхгофа, [ЛЦ/В]-О. Матрицу-столбец напряжений ветвей [С/в ] можно записать через транспонированную матрицу (Я] и матрицу-столбец потенциалов незаземленных узлов [<р], т. е. в виде [(/В] = [Л]Т [<р]. Для рис. 2.34, г, полагая узел 4 заземленным, имеем

Ф|

<Р2

Фз J

Действительно,

ц^q>i-<р2; *Л=Фг; ^з=Фз; <Л = -Фь Ц>=фз-фз; Ц>=фз-фг

Таким образом, система уравнений метода узловых потенциалов запишется так:

И [g, ] Ит [<р] = -[Я] [g, 1 [£, ]+[ A] [J. ],

И [g, ] Ит [<р] = -[Я] [g, 1 [£, ]+[ A] [J. ],

где [Л] [gB] [Л]т =[(7]— матрица узловых проводимостей метода узловых потенциалов. При заземленном у-узле

|

Для рис. 2.34, б

| |||||||||||

| |||||||||||

| |||||||||||

| |||||||||||

| |||||||||||

| |||||||||||

|

| |||||

| |||||

| |||||

|

| |||||

|  | ||||

Матрицу-столбец напряжений ветвей также представим в виде подматрицы напряжений ветвей дерева [Од] и подматрицы напряжений ветвей связи {(/<.]:

По первому закону Кирхгофа [Л](/а] = О или

И)[/дк(Л)(/с]=о.

И)[/дк(Л)(/с]=о.

Алгебраическая сумма токов в любом сечении схемы равна нулю, поэтому [(?r](/J = 0. Следовательно,

Алгебраическая сумма токов в любом сечении схемы равна нулю, поэтому [(?r](/J = 0. Следовательно,

= (1)(/д] + [С2](/с] = 0-

По второму закону Кирхгофа [^r][t/e] = 0, поэтому

|

(2.77)

Учтем, что столбец [К,] соответствует строкам если у всех ненулевых элементов изменить знаки. Следовательно,

Обозначим ,

(Г)=(К,]=-1Й]Т.

Тогда

иг]= г : । .

Умножив (2.75) слева на [Л]-1, получим

[/д)=-М|Г’[АИ/с]-

Но из (2.76) имеем [1][/я] = -\Q2](41» поэтому

|

|

|

|

[С2] = М1Г'(/12].

Дадим обоснование еще одному соотношению

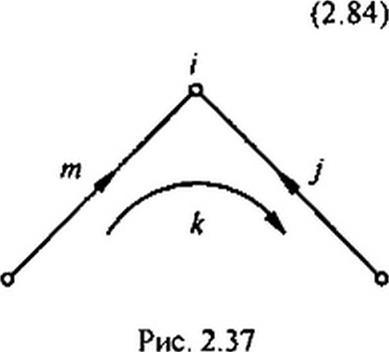

ИИГ]Т=О.

В каждой строке этого матричного произведения складываются произведения элементов /-строки на элементы ^-столбца by. Произведение оу bkj не будет нулем, если j вегвь подходит к узлу / и входит в контур к (рис. 2.37). Но в контуре к узел i соединен не с одним, а с двумя узлами ветвями т и j, поэтому всегда будет еще ненулевое произведение aim Ь^,, отвечающее ветви т, независимо от того, как направлены стрелки на ветвях и каково направление обхода контура к. Следовательно.

каждая строка (2.84) <я,у bkJ +а1т Ькт = 0.

Соотношения между топологическими матрицами существенны для чета цепей на ЭВМ. Например, записав [(>2] = -[Т7]1, определяем (F]

§ 2.37. Сопоставление матрично-топологического и традиционного направлений теории цепей. В § 2.29 указывалось, что основными методами расчета электрических цепей являются МУП и МКТ. Оба эти метода могут быть применены в своей традиционной записи: [G] [ср] = [Jkk ] для МУП и [Л] (4* ] = [£**] для МКТ либо в матрично-топологической в виде уравнений (2.72) и (2.74). Для задач, встречающихся в курсе ТОЭ, составление систем уравнений традиционным способом (см. § 2.13; 2.22), осуществляемое непосредственно по схеме, значительно проще, быстрее, удобнее и надежнее. Проще и быстрее выполняется и проверка составленных уравнений. Что касается решения составленных уравнений, то системы с относительно небольшим числом уравнений, записанные в традиционной форме, могут быть решены с помощью микрокалькулятора. Системы с большим числом уравнений в том и другом случае решают с помощью ЭВМ.

Положительная сторона матрично-топологического направления теории цепей заключается в большой степени упорядоченности составления систем уравнений. Если ввести определенную иерархию ветвей электрических цепей по наличию и отсутствию в них источников питания, индуктивных и емкостных элементов, индуктивных сечений и емкостных контуров, то могут быть составлены алгоритмы, позволяющие осуществлять с их помощью так называемое машинное проектирование. Под машинным проектированием понимают числовые расчеты на ЭВМ относительно сложных систем на оптимальный в том или ином смысле режим их работы. Совокупность вопросов, относящихся к машинному проектированию, в настоящее время усиленно разрабатывается, однако многие из них выходят за рамки курса ТОЭ и составляют предмет специальных курсов, В заключение можно сказать, что традиционное и матрично-топологическое направления теории цепей дополняют друг друга и потому студент должен владеть обоими направлениями. При выполнении повседневных инженерных расчетов и решении задач, встре

чающихся в курсе ТОЭ, целесообразнее пользоваться уравнениями теории цепей в их традиционной форме записи, при машинном проектировании — в матрично-топологической форме.

Вопросы для самопроверки

§ 1.1 еделите понятия «электрическая цепь», «электрическая схема», «узел», «устранимый узел», «ветвь», «источник ЭДС» и «источник тока». 2. Как выбирают положительные направления для токов ветвей и как связаны с ними положительные направления напряжений на сопротивлениях? 3. Что понимают под ВАХ? 4. Нарисуйте ВАХ реального источника, источника ЭДС, источника тока, линейного резистора. 5. Сформулируйте закон Ома для участка цепи с ЭДС, первый и второй законы Кирхгофа. Для двух законов Кирхгофа дайте по две формулировки. 6. Чем следует руководствоваться при выборе контуров, для которых следует составлять уравнения по второму закону Кирхгофа? Почему ни в один из этих контуров не должен входить источник тока? 7. Поясните этапы построения потенциальной диаграммы. 8. В чем отличие напряжения от падения напряжения? 9, Охарактеризуйте основные этапы метода контурных токов (МКТ) и метода узловых потенциалов (МУП). При каком условии число уравнений по МУП меньше числа уравнений по МКТ? 10, Сформулируйте принцип и метод наложения. 11. Сформулируйте и докажите теорему компенсации. 12. Запишите и поясните линейные соотношения в электрических цепях. 13. Что понимают под входными и взаимными проводимостями? Как их определяют аналитически и как опытным путем? 14. Покажите, что метод двух узлов есть частный случай МУП. 15. Приведите примеры, показывающие полезность преобразования звезды в треугольник и треугольника в звезду. 16. Сформулируйте теорему компенсации и теорему вариаций. 17. Дайте определение активного двухполюсника, начертите две его схемы замещения, найдите их параметры, перечислите этапы расчета методом эквивалентного генератора. 18. Запишите условие передачи максимальной мощности нагрузке. Каков при этом КПД? 19. Покажите, что если в линейной цепи изменяются сопротивления в каких-то двух ветзях, то три любых тока (напряжения) связаны линейной зависимостью вида ~ = а + b х + су. 20. Выведите формулы преобразования треугольника в звезду, если 8 ветвях треугольника кроме резисторов имеются и источники ЭДС. 21. В электрической цепи известны токи в двух ветвях — к и т (1к и !„). Сопротивления в этих ветвях получили приращения ДЯ* и Полагая известными входные и взаимные проводимости ветвей к, т, г, определите приращения токов в ветвях к, т, г, т. е. Д/*, Д/Л, д/г. 22. Какие топологические матрицы вы знаете? 23. Запишите уравнения по законам Кирхгофа с использованием матриц [Л] и [Хг]. 24. Что понимают под обобщенной ветвью? 25. Выразите токи ветвей через контурные токи и матрицу [£г]. 26. Выразите напряжения ветвей через потенциалы узлов и матрицу [Л]. 27. Выведите уравнения метода узловых потенциалов, используя матрицы [Л]. [gB] и [Л]т. 28. Выведите уравнения метода контурных токов, используя матрицы [KJ, |/?е] и (А?г]т. 29. Охарактеризуйте сильные и слабые стороны матрично-топологического направления теории цепей. 30. Решите задачи 1.2. 1.7, 1.10, 1.13. 1.10, 1.24, 1.33, 1.40, 1.41, 1.45 из сборника задач [39].

Глава третья

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

ОДНОФАЗНОГО СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

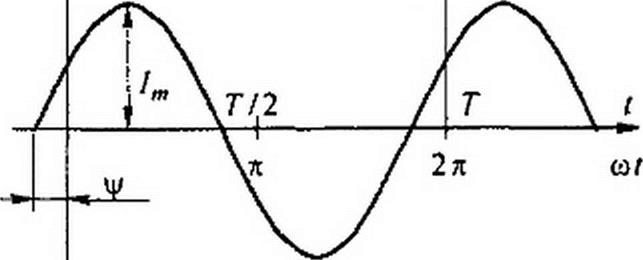

§ 1.2 Синусоидальный ток и основные характеризующие его величины. Синусоидальный ток представляет собой ток, изменяющийся во времени по синусоидальному закону (рис. 3.1):

| |||

| |||

|

|

Максимальное значение функции называют амплитудой. Амплитуду тока обозначают 1т. Период Т — это время, за которое совершается одно полное колебание.

|

| ||||

| ||||

Частота f равна числу колебаний в 1 с (единица частоты/— герц (Гц) или с-1):

Частота f равна числу колебаний в 1 с (единица частоты/— герц (Гц) или с-1):

(3.2)

Угловая частота о (единица угловой частоты — рад / с или с 1)

со = 2 л / = 2 л/Г. (3.3)

Аргумент синуса, т. е. (<о t + у), называют фазой. Фаза характеризует состояние колебания (числовое значение) в данный момент времени t.

Любая синусоидально изменяющаяся функция определяется тремя величинами: амплитудой, угловой частотой и начальной фазой.

В странах СНГ и Западной Европы наибольшее распространение получили установки синусоидального тока частотой 50 Гц, принятой в энергетике за стандартную. В США стандартной является частота 60 Гц. Диапазон частот практически применяемых синусоидальных токов очень широк: от долей герца, например в геологоразведке, до миллиардов герц в радиотехнике.

Синусоидальные токи и ЭДС сравнительно низких частот (до нескольких килогерц) получают с помощью синхронных генераторов (их изучают в курсе электрических машин). Синусоидальные токи и ЭДС высоких частот получают с помощью различных полупроводниковых генераторов (подробно рассматриваемых в курсе радиотехники и менее подробно — в курсе ТОЭ). Источник синусоидальной ЭДС и источник синусоидального тока обозначают на электрических схемах так же, как и источники постоянной ЭДС и тока, но обозначают их е иу (или е(Г) иу(/)).