Принцип наложения положен в основу метода расчета, получившего название метода наложения.

При расчете цепей данным методом поступают следующим образом: поочередно рассчитывают токи, возникающие от действия каждой из ЭДС, мысленно удаляя остальные из схемы, но оставляя в схеме внутренние сопротивления источников, и затем находят токи в ветвях путем алгебраического сложения частичных токов. Заметим, что методом наложения нельзя пользоваться для подсчета выделяемых в сопротивлениях мощностей как суммы мощностей от частичных токов, поскольку мощность является квадратичной функцией тока (Р = R /2).

Если через некоторое сопротивление R протекают согласно направленные частичные токи и /2, то выделяемая в нем мощность P = /?(Zj + /2)2 и не равна сумме мощностей от частичных токов: Р * R Е + R I}.

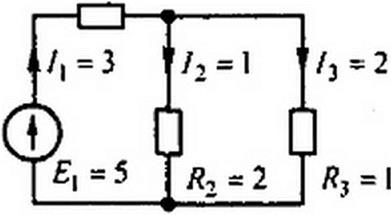

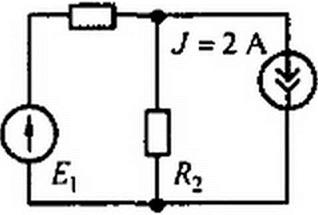

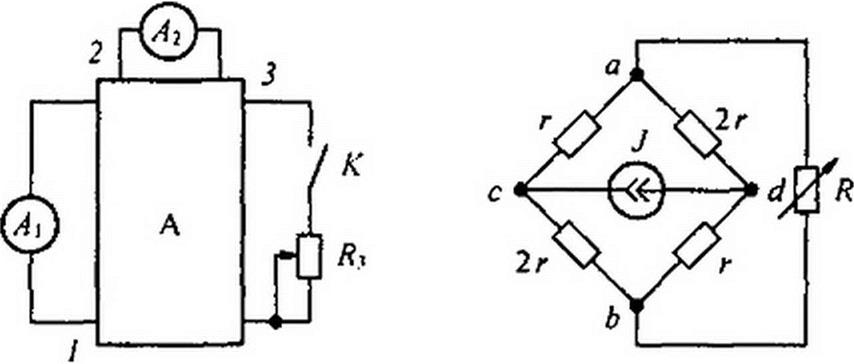

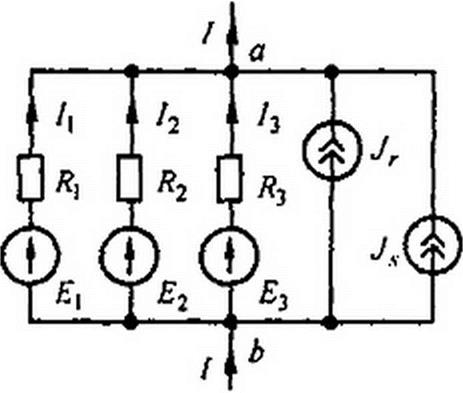

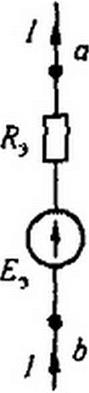

Пример 14. Для схемы (рис. 2.14, а) методом наложения найти токи в ветвях, определить мощности, отдаваемые в схему источником тока и источником ЭДС, полагая /?1 = 2 Ом; /?2 = 4 Ом; R) ~ 6 Ом; J = 5 А; Е = 20 В.

Решение. Положительные направления токов в ветвях принимаем в соответствии с рис. 2.14, а. С помощью схемы на рис. 2.14, 6 (источник ЭДС удален, зажимы cd закорочены) найдем токи в ветвях от действия источника тока:

/: = А5А; /; = /{ =5— -ЗА; /1=2 А.

1 2 1Л2 + /?} 4 + 6 3

Используя рис. 2.14, в, подсчитываем токи в ветвях от действия источника ЭДС (зажимы ab разомкнуты, так как внутреннее сопротивление источника тока равно бесконечности):

Результирюшие токи в ветвях вычислим, алгебраически суммируя соответствующие частичные токи этих двух режимов:

/1 = /1' + /1'=5 + О = 5А; /2 = /'-/? = 3-2 = 1А; /3 = /^ + /3' = 2 + 2 = 4А;

Фо = Фл + Мг +'Л; С/яА = 1-4 + 5-2 = 14В.

Мощность, отдаваемая в схему источником тока, Ua/l J -14 ■ 5 = 70 Вт. Мощность, отдаваемая в схему источником ЭДС, Е /3 = 20 ■ 4 = 80 Вт.

Уравнение баланса мощности /(2 /?, + /j + /3 Ry-UahJ + Е /3

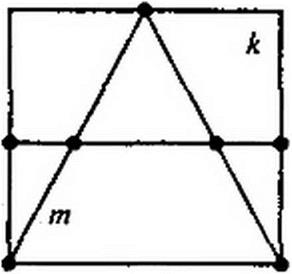

§ 2.15. Входные и взаимные проводимости ветвей. Входное сопротивление. На рис. 2.15, а изображена так называемая скелетная схема пассивной цепи. На ней показаны ветви и узлы. В каждой ветви имеется сопротивление. Выделим в схеме две ветви: тик. Поместим в ветвь т ЭДС Ет (других ЭДС в схеме нет). Выберем контуры в схеме так, чтобы А-ветвь входила только в А-контур, а /л-ветвь — только в /п-контур. ЭДС Е„, вызовет токи в ветвях кит;

Л 8кт>

Л 8кт>

т ~ 8шт’

|

|

|

|

|

|

Коэффициенты g имеют размерность проводимости/

Коэффициент g с одинаковыми индексами (g„w) называют входной проводимостью ветви (ветви т). Он численно равен току в ветви т, возникшему от действия ЭДС Ет = I В (единичной ЭДС): 1„, =1 gmm.

Коэффициенты g с разными индексами называют взаимными проводимостями. Так, gknl есть взаимная проводимость к- и /и-ветвей. Взаимная проводимость gkm численно равна току в /r-ветви, возникающему от действия единичной ЭДС в w-ветви*’.

Входные и взаимные проводимости ветвей используют при выводе общих свойств линейных электрических цепей (см. § 2.16 и 2.18) и при расчете цепей по методу наложения (см.формулу (2.18)).

Входные и взаимные проводимости могут быть определены расчетным и опытным путями.

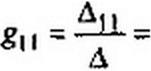

При их расчетном определении составляют уравнения по методу контурных токов, следя за тем, чтобы ветви, взаимные и входные проводимости которых представляют интерес, входили каждая только в свой контур. Далее находят определитель системы д и по нему необходимые алгебраические дополнения:

8 кт ~ &кт (2.21)

По формуле (2.21) gk„, может получиться либо положительной, либо отрицательной величиной. Отрицательный знак означает, что ЭДС Ет, направленная согласно с контурным током в w-ветви, вызывает ток в Л-ветви, не совпадающей по направлению с произвольно выбранным направлением контурного тока 1к по А-ветви.

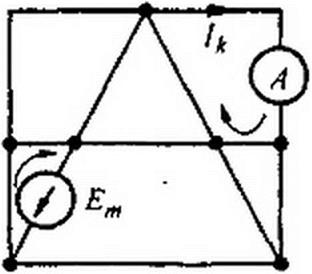

При опытном определении gmm и gkm в ги-ветвь схемы (рис. 2.15, б) включают источник ЭДС Е,и, а в А-ветвь — амперметр (миллиамперметр). Поделим ток 1к на ЭДС Ет и найдем значение gkm. Для определения входной проводимости gmm ветви т необходимо измерить ток в этой ветви, вызванной ЭДС Ет. Частное от деления тока т-ветви на ЭДС m-ветви и дает gmm.

*' Входные и взаимные проводимости ветвей можно определить и иначе: входная проводимость т-ветви — это коэффициент пропорциональности между током и ЭДС этой ветви (при отсутствии ЭДС в других ветвях схемы); взаимная проводимость ветвей к и т — коэффициент пропорциональности между током ^-ветви и ЭДС /n-ветви при отсутствии ЭДС в других ветвях схемы.

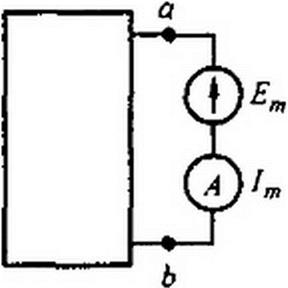

Выделим /и-ветвь, обозначив всю остальную часть схемы (не содержащую ЭДС) некоторым прямоугольником (рис. 2.16). Вся схема, обозначенная прямоугольником, по отношению к зажимам ab обладает некоторым сопротивлением. Его называют входным сопротивлением. Входное сопротивление /77- ветви обозначим Тогда

|

, -5*- 1 - Д ВХ т г д

, -5*- 1 - Д ВХ т г д

‘ т Sтт & тт

Таким образом, входное сопротивление m-ветви есть величина, обратная входной проводимости этой ветви. Его не следует смешивать с полным сопротивлением /и-контура в методе контурных токов.

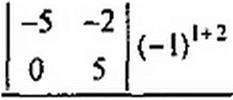

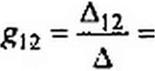

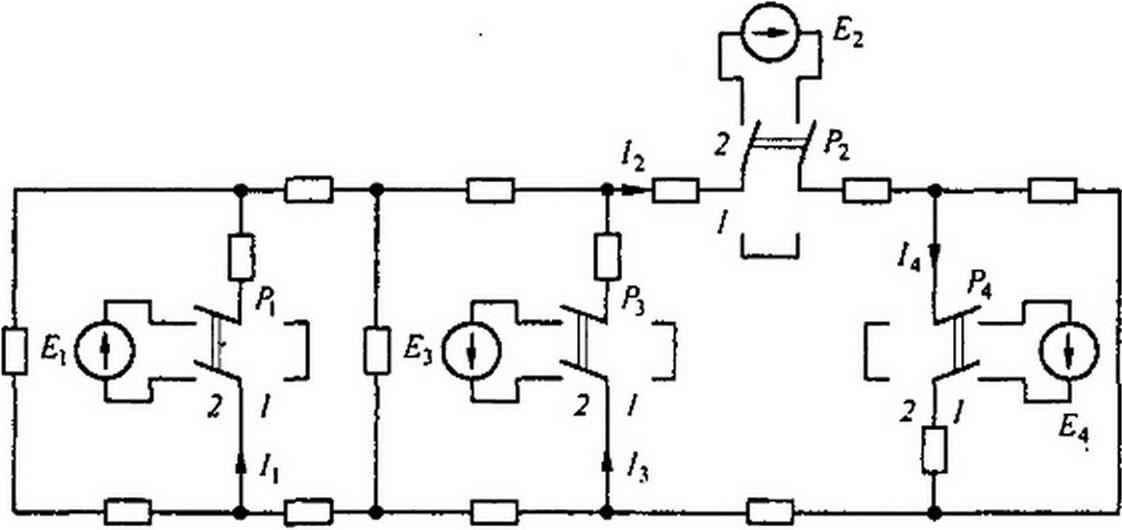

Пример 15. Определить входную gu и взаимную g12 проводимость в схеме рис. 2.13.

Решение. Контуры выбраны так. что ветвь I (ветвь cbm) с источником ЭДС входит только в первый контур, а ветвь 2 (ветвь са) с источником ЭДС Е2 — во второй.

| |||

| |||

|

| |||

| |||

Поэтому можно воспользоваться определителем системы Д и алгебраическими дополнениями Дп и Д12, составленными но данным примера 13:

|

О )

——*0,081 Ом"1

——*0,081 Ом"1

1009

§ 2.16. Теорема взаимности. Теорема взаимности формулируется следующим образом: для любой линейной цепи ток в k-ветви, вызванный источником ЭДС Ет, находящимся в т-ветви, Ik = ЕП1 gkm равен току в т-ветви, вызванному источником ЭДС Ек (численно равной ЭДС Е,„), находящимся в А-ветви, /„, - Ek glllk.

Для доказательства теоремы взаимности обратимся к рис. 2.15, а. Как и при выводах в § 2.15, выделим две ветви схемы: к- и m-ветви. Включим в ветвь т источник ЭДС ЕЛ), в ветвь к — амперметр А. Амперметр для измерения тока /к включаем только для наглядности; сопротивление амперметра полагаем равным нулю. Пусть каждая из ветвей к и т входит соответственно только в к- и т-контуры. Поэтому по методу контурных токов Ik - Ет Поменяем местами источник ЭДС и амперметр,

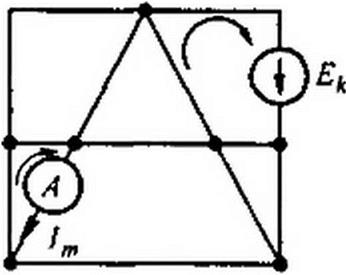

т. е. источник ЭДС переместим из т- в Л-ветвь и назовем теперь Ек, а амперметр — из к- в m-ветвь. В этом случае ток 1„, = Ек Лтк / △.

Так как Ек = Ет, а \тк = Ькт в силу симметрии определителя системы Д относительно главной диагонали (см. § 2.13), то ток 1к в схеме на рис 2.15, б равняется току /л) в схеме на рис. 2.15, в.

При практическом использовании теоремы взаимности важно иметь в виду взаимное соответствие направлений токов и ЭДС в схемах на рис. 2.15, б, в.

Так, если ЭДС Ек источника ЭДС, находящегося в £-ветви схемы (рис. 2.15, в), направлена согласно с контурным током 1к (рис. 2.15, б), то положительное направление отсчета для тока 1т (рис. 2.15, в) будет совпадать с положительным направлением контурного тока по ветви т (ЭДС Ет в схеме на рис. 2.15, б направлена по /т).

Для нелинейных цепей теорема (принцип) взаимности невыполнима. Цепи, для которых не выполняется принцип взаимности, называют необратимыми.

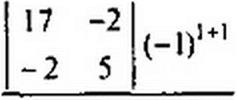

Пример 16. В схеме на рис. 2.17 переключатели Д, Р2, Ру, и Р4 могут находиться в первом или во втором положении. Если они находятся в положении 1, то включен только один источник ЭДС Е4. Под действием ЭДС £4 протекают токи /| = 1,5А, /2=ЗА,

Рис. 2.17

!у ~ I А. Найти ток /4, если все переключатели находятся в положении 2. полагая, что £, ° 20 В, £2 =40 В. £,=50В. £4 = 10В.

Решение. Для определения тока /4 воспользуемся принципом наложения и принципом взаимности. Если бы в схеме был включен один источник ЭДС £j = 10 В. а остальные (£2 и £3) отсутствовали, то в ветви 4’1 по принципу взаимности протекал бы сверху вниз ток в 1.5 А. Так как ЭДС £,=20 8. то в ветви 4 протекает ток, равный 1,5-20/10 = 3 А. Аналогичным образом найдем токи в ветви 4 при включении источников ЭДС £2 и Е3 и произведем алгебраическое сложение частичных токов (с учетом их направления):

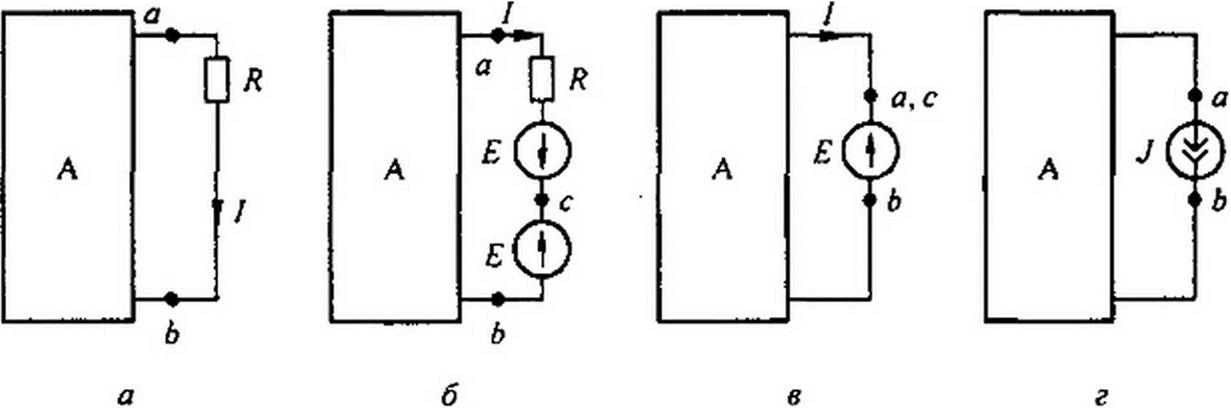

§ 2.17 Теорема компенсации. Рассмотрим два варианта этой теоремы. В любой электрической цепи без изменения токораспределения сопротивление можно заменить:

1) источником ЭДС, ЭДС которого численно равна падению напряжения на заменяемом сопротивлении и направлена встречно току в этом сопротивлении;

2) источником тока J, ток которого численно равен току в этом сопротивлении и имеет то же направление, что и ток /.

’* Номер ветви соответствует индексу ЭДС.

|

|

Для доказательства теоремы компенсации выделим из схемы одну ветвь с сопротивлением R, по которой течет ток /, а всю остальную часть схемы условно обозначим прямоугольником (рис. 2.18, а).

Если в выделенную ветвь включить два одинаковых и противоположно направленных источника ЭДС Е, ЭДС которых равна падению напряжения на сопротивлении R под действием тока / (Е ~ / /?; рис. 2.18, 6), то ток / в цепи от этого не изменится. Убедимся, что разность потенциалов между точками а и с на рис. 2.18, б при этом равна нулю. Действительно,

фс =Фа-/Е+Е = фд- / R + l R-ya.

Если фс =фа, то точки а и с можно объединить в одну, т. е. закоротить участок ас и получить схему, где вместо сопротивления R включен источник ЭДС Е (см. рис. 2.18, в).

Схема, соответствующая второму варианту теоремы, изображена на рис. 2.18, г. Чтобы прийти к ней, заменим последовательно соединенные R и Е на участке ас (см. рис. 2.18, б) параллельным соединением источника тока J = Е/Е = / и сопротивления R. Так как Uat. - 0, то ток через R будет отсутствовать и потому R можно удалить из схемы.

Если ЭДС Е участка Ьс включить в состав источника тока, то получим схему, где напряжение Uba = -/ R (рис. 2.18, г).

Пример 17. На схеме (рис. 2.19, а) даны значения R (Ом), ЭДС (В) и токов / (А). Заменить Ry источником ЭДС и источником тока.

Решение. На рис. 2.19. б изображена схема с источником ЭДС Е = 2В. а на рис. 2.19, в — с источником тока J - 2 А.

|

| ||||

| ||||

|

|

|

| ||||

| ||||

§ 2.18. Линейные соотношения в электрических цепях. Если в линейной электрической цепи изменяется ЭДС или сопротивление в какой- либо одной ветви, то две любые величины (токи и напряжения) двух любых ветвей связаны друг с другом линейными зависимостями вида

у = а + b х.

Функцию х выполняет ток или напряжение одной ветви, функцию у — ток или напряжение другой ветви.

Доказательство. Согласно методу контурных токов, общее выражение для тока в А-ветви записывают в виде (2.18). Если в схеме изменяется только одна ЭДС, например ЭДС Ет, то все слагаемые в (2.18), кроме слагаемого Ет gkm, постоянны и могут быть для сокращения записи заменены некоторым слагаемым Ак.

Следовательно,

(2-23)

Аналогично, для /?-ветви

(2-24)

(2-24)

Найдем Еп, из (2.24):

__ р

nt

Spm

и подставим в (2.23). Получим

(2.25)

ГДе &к ~ Лк Ар Skni’ &к Skm^Spnr

Коэффициенты ак и Ьк могут быть $0. В частном случае либо ак, либо Ьк может быть равно нулю.

Равенство (2.25) свидетельствует о том, что при изменении ЭДС Ет Локи 1к и /р связаны линейной зависимостью. Из теоремы компенсации известно, что любое сопротивление можно заменить источником ЭДС. Следовательно, изменение сопротивления в /и-ветви эквивалентно изменению ЭДС Ет. Таким образом, линейное соотношение между двумя любыми токами (2.25) имеет место при изменении не только ЭДС Еп1, но и сопротивления некоторой w-ветви.

Если обе части (2.23) умножить на сопротивление А-ветви Rk и проделать аналогичные выкладки, то можно убедиться в том, что напряжение Л-ветви линейно связано с током в р-ветви.

Коэффициенты ак и Ьк из (2.25) и в других подобных выражениях могут быть найдены расчетным или опытным путем.

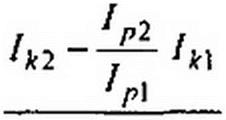

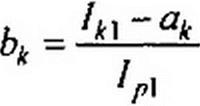

При опытном определении коэффициентов достаточно найти значения двух токов (соответственно напряжений) при двух различных режимах работы схемы и затем решить систему из двух уравнений с двумя

неизвестными. Пусть, например, в первом опыте Ik = lki и lp-ip\, а во втором 1к=1к2 и ^Р-^Р2-

Тогда

^2 ~ак +^к 1Р2>

| |||

| |||

Если в схеме одновременно изменяются ЭДС или сопротивления в каких-либо двух ветвях, то любые три величины в этой схеме (токи, напряжения) связаны друг с другом линейным соотношением вида у ~ a + b х + с z.

Доказательство этого соотношения проводится аналогично приведенному ранее.

Пример 18. На рис. 2.20, а изображена схема, в которой выделены три ветви, В ветви / включен амперметр Л], в ветви 2 — амперметр Л2. В ветви 3 имеются ключ К и сопротивление Если К разомкнут, то амперметр показывает 1 А, амперметр А2 — 5 А. При замкнутом ключе амперметр л. показывает 2 А, а амперметр Л2 — 4 А. При замкнутом ключе сопротивление fy изменили так, что показание амперметра Л2 стало 4,5 А. Каково показание амперметра А} в этом режиме?

Решсние. Выразим /, через /2 : 1\=а + Ь12. Составим уравнение для определения а и Ь.

| |||

| |||

Отсюда а ~ 6 и b ~ -1. При Д =4,5 А; /( =6-4,5 = 1.5 А.

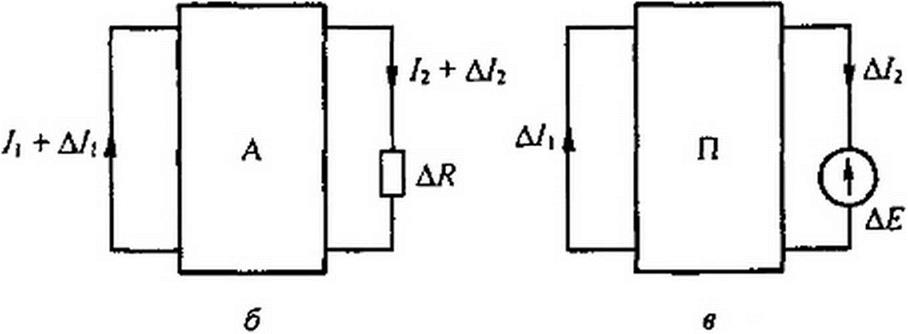

Пример 19. В схеме (рис. 2.20, б) сопротивление R изменяется от нуля до бесконечности. Вывести зависимость напряжения Ucj от напряжения Uoh.

3 г J

Решение. При разомкнутой ветви ab (Jcct ~ — rJ и Ц(Л = —. При коротком замы-

3 4 ।

кании ветви ab LJcj~ — rJ и (/аА=0. Отсюда a = — rj и Ь-—. Следовательно, 4 3 3

J J

|

а б

Рис. 2.20

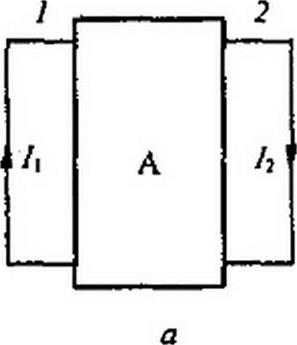

§ 2,19. Изменения токов ветвей, вызванные приращением сопротивления одной ветви (теорема вариаций). На рис. 2.21, а выделим ветви / и 2 с токами 1} и /2, заключив остальную часть схемы вместе с

| |||

| |||

|

источниками энергии в прямоугольник А (активный); проводимости g|2 и g22 полагаем известными. Пусть сопротивление ветви 2 изменилось на bR (рис. 2.21, б), в результате чего токи стали

/| +AZ] и /2 + Д/2

В соответствии с теоремой компенсации заменим ДЕ на ЭДС

ДЕ = ДЕ (/2 + Д/2),

направленную встречно току /2. На основании принципа наложения можно сказать, что приращения токов A/t и Д/2 вызваны ЭДС ДЕ в схеме (рис. 2.21, в), в которой часть схемы, заключенная в прямоугольник, стала пассивной (буква П). Так как схема внутренних соединений и значения сопротивлений в схеме прямоугольника остались без изменений, то проводимости g)2 и g22 в схеме на рис. 2.21, в имеют те же значения, что и на рис. 2.21, а. Для схемы на рис. 2.21, в имеем:

А/] = -ДЕ g|2 - “g)2 (Л +^з)’

Д/2 = -ДЕ g22 = -g22 ДЕ (/2 +АЛ)>

Знаки минус поставлены потому, что ЭДС АЕ2 направлена встречно току /2. Отсюда

| |||||||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

Соотношения (2.26) позволяют определить изменение токов в ветвях Z и 2, вызванные изменением сопротивления в ветви 2.

Пример 20. В схеме (рис. 2.21) #22 = 5 / 26См, £12 = 3/26См. Токи /t=7A, /2 = 3 А. Определить токи /( и /2 после того, как сопротивление ветви 2 возросло на ДЯ = 1Ом.

Р е ш е н и е. По формулам (2.26), д/, « -0,29 А, Д12 ~ “0.483 А: /[ = /t + Д/, = 6.71 А, Гг = /2 + А^ = 2,517 А.

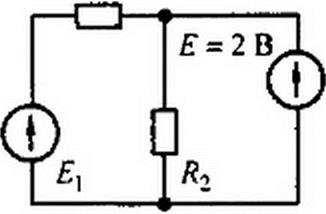

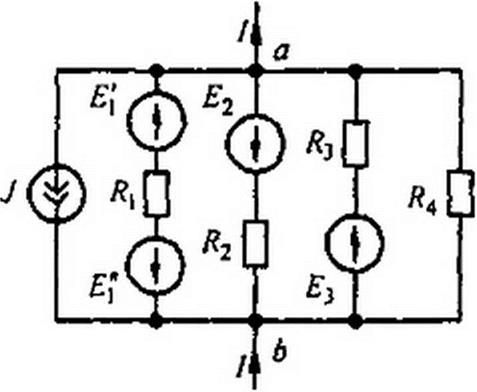

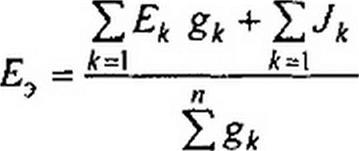

§ 2.20. Замена нескольких параллельных ветвей, содержащих источники ЭДС и источники тока, одной эквивалентной. Расчет сложных схем упрощается при замене нескольких параллельно включенных ветвей, содержащих источники ЭДС, источники тока и сопротивления, одной эквивалентной ветвью.

Участок цепи на рис. 2.22, б эквивалентен участку цепи на рис. 2.22, а, если при любых значениях тока /, подтекающего из всей остальной, не показанной на рисунке части схемы, напряжение на зажимах а и b (Uab)

|

|

|

|

|

|

в обеих схемах одинаково. Для того чтобы выяснить, чему равняются и Еуу составим уравнения для обеих схем.

Для схемы на рис. 2.22, а

1}+I2+13+Jr+Jx*]y

1}+I2+13+Jr+Jx*]y

A=“^L=(£1-^)g1;

/2 «= {£>2 ~Uah)

(2.27)

In-(Е„ -Uah) g„

Следовательно,

п <1 п

^ЪЕк g4 + t^*“^Zg*>

^ЪЕк g4 + t^*“^Zg*>

4=1 4=1 4=1

где п — число параллельных ветвей с источниками ЭДС; q — число параллельных ветвей с источниками тока.

Для схемы на рис. 2.22, б

(2.29) где

Равенство токов / в схемах (см. рис. 2.22, а, б) должно иметь место при любых значениях Uab, а это возможно только в том случае, когда коэффициент при Uah (2.29) равен коэффициенту при Uah в (2.28).

Следовательно,

п

(2.30)

*=1

Если слагаемые с Uab в (2.28) и (2.29) равны и токи / по условию эквивалентности двух схем также равны, то

ХЕк ёк + ХЛ = Ез g>,

*=) Л=1

откуда

и </

Формула (2.30) дает возможность найти проводимость g3 и по ней R.3 в схеме на рис. 2.22, б. Из этой формулы видно, что проводимость g3 не зависит от того, есть в ветвях схемы (рис. 2.22, а) ЭДС или нет.

При подсчетах по формуле (2.31) следует иметь в виду следующее:

1 ) если в какой-либо ветви схемы ЭДС отсутствует, то соответствующее слагаемое в числителе (2.31) выпадает, но проводимость этой ветви в знаменателе (2.31) остается;

2 ) если какая-либо ЭДС в исходной схеме имеет направление, обратное изображенному на рис. 2.22, а, то соответствующее слагаемое войдет в числитель формулы (2.31) со знаком минус.

Ветви схемы (рис. 2.22, а, б) эквивалентны только в смысле поведения их по отношению ко всей остальной части схемы, не показанной на рисунке, но они не эквивалентны в отношении мощности, выделяющейся в них.

Качественно поясним это. В ветвях схемы на рис. 2.22, а токи могут протекать даже при / = 0, тогда как в ветви ab на рис. 2.22, б при / = 0 ток и потребление энергии отсутствуют.

Пример 21. Заменить параллельные ветви (см. рис. 2,22. в) одной эквивалентной. Дано: £]'=10В; £f=30B; £2=40В; £3=60В; Я, = 2 Ом; Я2 = 4 0м; £3 = 1Ом; /?4 = 5 0м; J ”■ 6 А.

Решение. Находим:

£[=0,5См; #2 =0,25 См; £э = 1См; £4=0,2См;

| |||||

|  | ||||

(10-30) 0.5-40 0,25 + 60 1-6

(10-30) 0.5-40 0,25 + 60 1-6

1,95

Таким образом, для эквивалентной ветви (рис. 2.22, б) = 0,513 Ом; £э = 18,4 В.

3 2.21. Метод двух узлов. Часто встречаются схемы, содержащие всего два узла (рис. 2.23). Наиболее рациональным в них является метод двух узлов.