Свойства линейных электрических цепей и методы их расчета. Электрические цепи постоянного тока

§ 2.1 Определение линейных и нелинейных электрических цепей. Электромагнитное устройство с происходящими в нем и в окружающем его пространстве физическими процессами в теории электрических цепей заменяют некоторым расчетным эквивалентом — электрической цепью.

Электрической цепью называют совокупность соединенных друг с другом источников электрической энергии и нагрузок, по которым может протекать электрический ток. Электромагнитные процессы в электрической цепи можно описать с помощью понятий «ток», «напряжение», «ЭДС», «сопротивление» («проводимость»), «индуктивность», «емкость».

Постоянным током называют ток, неизменный во времени. Постоянный ток представляет собой направленное упорядоченное движение частиц, несущих электрические заряды.

Как известно из курса физики, носителями зарядов в металлах являются свободные электроны, а в жидкостях — ионы. Упорядоченное движение носителей зарядов в проводниках вызывается электрическим полем, созданным в них источниками электрической энергии. Источники электрической энергии преобразуют химическую, механическую и другие виды энергии в электрическую. Источник электрической энергии характеризуется величиной и направлением ЭДС, а также величиной внутреннего сопротивления.

Постоянный ток принято обозначать буквой /, ЭДС источника — Е, сопротивление — /?, проводимость — g. В Международной системе единиц (СИ) единица тока — ампер (А), единица ЭДС — вольт (В), единица сопротивления — ом (Ом), единица проводимости — сименс (См).

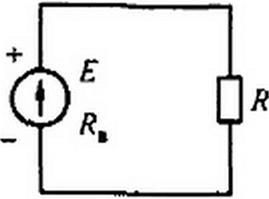

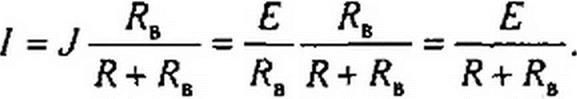

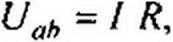

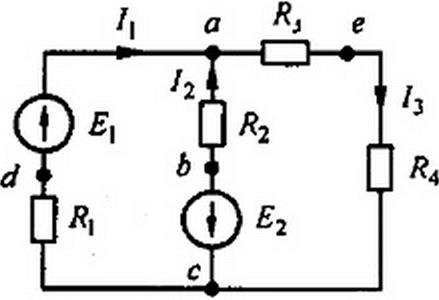

Изображение электрической цепи с помощью условных знаков называют электрической схемой (рис. 2.1, а).

Зависимость тока, протекающего по сопротивлению, от напряжения на этом сопротивлении называют вольт-амперной характеристикой (ВАХ).

|

|

|

|

|

По оси абсцисс на графике обычно откладывают напряжение, а по оси ординат — ток.

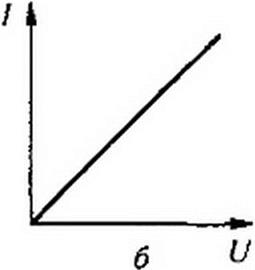

Сопротивления, ВАХ которых являются прямыми линиями (рис. 2.1, б), называют линейными, электрические цепи только с линейными сопротивлениями —линейными электрическими цепями.

Сопротивления, ВАХ которых не являются прямыми линиями (рис. 2.1, в), т. е. они нелинейны, называют нелинейными, а электрические цепи с нелинейными сопротивлениями — нелинейными электрическими цепями.

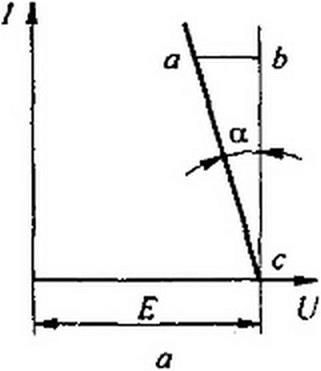

§ 2.2 Источник ЭДС и источник тока. Источник электрической энергии характеризуется ЭДС Е и внутренним сопротивлением /?8. Если через него под действием ЭДС Е протекает ток /, то напряжение на его зажимах U = Е-1 /?в при увеличении I уменьшается. Зависимость напряжения U на зажимах реального источника от тока / изображена на рис. 2.2, а.

Рис. 2.2

Обозначим через mlt — масштаб по оси U, через т/ — масштаб по оси /. Тогда для произвольной точки на характеристике рис. 2.2, а ab ти = / Яв; be ГП] = /; tga = ablbc - R* т, /т(1. Следовательно, tga пропорционален R3. Рассмотрим два крайних случая.

> 1. Если у некоторого источника внутреннее сопротивление R* = 0, то ВАХ его будет прямой линией (рис. 2.2, б). Такой характеристикой обладает идеализированный источник питания, называемый источником ЭДС. Следовательно, источник ЭДС представляет собой такой идеализированный источник питания, напряжение на зажимах которого постоянно (не зависит от тока Г) и равно ЭДС Е, а внутреннее сопротивление равно нулю.

2. Если у некоторого источника беспредельно увеличивать ЭДС Е и внутреннее сопротивление то точка с (рис. 2.2, а) отодвигается по оси абсцисс в бесконечность, а угол а стремится к 90° (рис. 2.2, в). Такой источник питания называют источником тока.

Следовательно, источник тока представляет собой идеализированный источник питания, который создает ток J = /, не зависящий от сопротивления нагрузки, к которой он присоединен, а его ЭДС £ит и внутреннее сопротивление /?ит равны бесконечности. Отношение двух бесконечно больших величин Ет / Rm равно конечной величине — току J источника тока.

При расчете и анализе электрических цепей реальный источник электрической энергии с конечным значением /?в заменяют расчетным эквивалентом. В качестве эквивалента может быть взят:

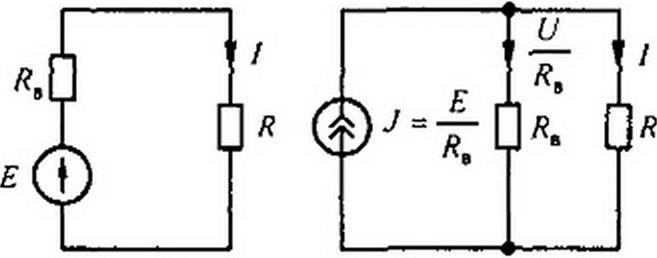

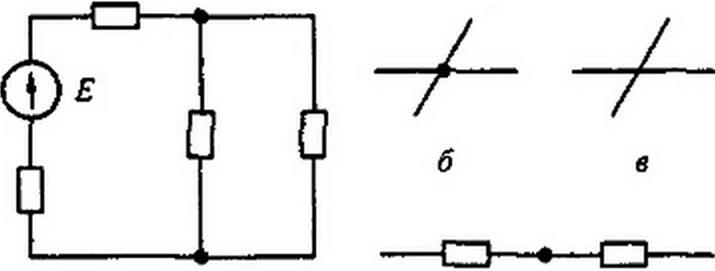

а) источник ЭДС Е с последовательно включенным сопротивлением RB, равным внутреннему сопротивлению реального источника (рис. 2.3, а; стрелка в кружке указывает направление возрастания потенциала внутри источника ЭДС);

б) источник тока с током J - Е! RB и параллельно с ним включенным сопротивлением Лв (рис. 2.3, 6\ стрелки в кружке указывают положительное направление тока источника тока, а небольшой разрыв между ними напоминает, что внутреннее сопротивление источника тока равно бесконечности).

а б

Рис. 2.3

Ток в нагрузке (в сопротивлении R) для схем на рис. 2.3, а, б одинаков: / = £/(/?+RB), т. е. равен току в схеме на рис. 2.1, а. Для схемы рис. 2.3, а это следует из того, что при последовательном соединении значения сопротивления R и Re складываются. В схеме на рис. 2.3, б ток J = £/ RB распределяется обратно пропорционально значениям сопротивлений R и RB двух параллельных ветвей. Ток в нагрузке R

Каким из двух расчетных эквивалентов пользоваться, совершенно безразлично. В дальнейшем используется в основном первый эквивалент.

Обратим внимание на следующее:

1) источник ЭДС и источник тока — идеализированные источники, физически изготовить которые, строго говоря, невозможно;

2) схема на рис. 2.3, б эквивалентна схеме на рис. 2.3 а в отношении энергии, выделяющейся в сопротивлении нагрузки R, и не эквивалентна ей в отношении энергии, выделяющейся во внутреннем сопротивлении источника питания RB;

3) идеальный источник ЭДС без последовательно соединенного с ним 7?в нельзя заменить идеальным источником тока.

На примере схемы рис. 2.3 осуществим эквивалентный переход от схемы с источником тока к схеме с источником ЭДС. В схеме рис. 2.3, б источник тока дает ток J = 50 А. Шунтирующее его сопротивление /?в=2Ом. Найти ЭДС эквивалентного источника ЭДС в схеме на рис. 2.3, а,

ЭДС E-JRB = 100В. Следовательно, параметры эквивалентной схемы на рис. 2.3, а таковы: Е = 100 В, Яв = 2 Ом.

§ 2.3 Неразветвленные и разветвленные электрические цепи. Электрические цепи подразделяют на неразветвленные и разветвленные. На рис. 2.1, а представлена схема простейшей неразветвленной цепи. Во всех элементах ее течет один и тот же ток. Простейшая разветвленная цепь изображена на рис. 2.4, а; в ней имеются три ветви и два узла.

а г

Рис. 2.4

В каждой ветви течет свой ток. Ветвь можно определить как участок цепи, образованный последовательно соединенными элементами (через которые течет одинаковый ток) и заключенный между двумя узлами. В свою очередь, узел — это точка цепи, в которой сходятся не менее трех ветвей. Если в месте пересечения двух линий на электрической схеме поставлена точка (рис. 2.4, б), то в этом месте есть электрическое соединение двух линий, в противном случае (рис. 2.4, в) его нет.

Кроме термина «узел» иногда используют термин «устранимый узел». Под устранимым узлом понимают точку, в которой соединены два последовательных сопротивления (рис. 2.4, г). Этим понятием пользуются при введении данных в ЭВМ о значении и характере сопротивлений.

§ 2.4 Напряжение на участке цепи. Под напряжением на некотором участке электрической цепи понимают разность потенциалов между крайними точками этого участка.

' На рис. 2.5 изображен участок цепи, крайние точ

ки которого обозначены буквами а и Ь. Пусть ток I те- ------------------------------------------------------------- *• иаъ

чет от точки а к точке Ъ (от более высокого потенциа- L • t—I • ла к более низкому). Следовательно, потенциал точки a r ь а (фо) выше потенциала точки b (фл) на значение, равное произведению тока I на сопротивление /?: ис' ‘

Ф, = фл + / Я.

В соответствии с определением напряжение между точками а и b

иак =<9а-<Н-

Следовательно,

Vah=lR,

т. е. напряжение на сопротивлении равно произведению тока, протекающего по сопротивлению, на значение этого сопротивления.

В электротехнике разность потенциалов на концах сопротивления называют либо напряжением на сопротивлении, либо падением напряжения. В дальнейшем разность потенциалов на концах сопротивления, т. е. произведение / R, будем именовать падением напряжения.

Положительное направление падения напряжения на каком-либо участке (направление отсчета этого напряжения), указываемое на рисунках стрелкой, совпадает с положительным направлением отсчета тока, протекающего по данному сопротивлению.

В свою очередь, положительное направление отсчета тока / (ток — это скаляр алгебраического характера) совпадает с положительным направлением нормали к поперечному сечению проводника при вычислении тока по формуле / = J 8 dS, где 8 — плотность тока; dS — элемент площади поперечного сечения (подробнее см. § 20.1).

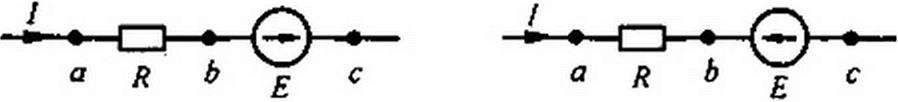

Рассмотрим вопрос о напряжении на участке цепи, содержащем не только сопротивление, но и ЭДС.

На рис. 2.6 показаны участки некоторых цепей, по которым протекает ток /. Найдем разность потенциалов (напряжение) между точками а и с для этих участков. По определению,

^=Фа-Фс- (2.1)

Выразим потенциал точки а через потенциал точки с. При перемещении от точки с к точке b встречно направлению ЭДС Е (рис. 2.6, а) потенциал точки b оказывается ниже (меньше), чем потенциал точки с, на значение ЭДС Е: фА = фс. - Е. При перемещении от точки с к точке b согласно направлению ЭДС Е (см. рис. 2.6, б) потенциал точки b оказывается выше (больше), чем потенциал точки с, на значение ЭДС £: Фь = Фе + Е.

Так как по участку цепи без источника ЭДС ток течет от более высокого потенциала к более низкому, в обеих схемах рис. 2.6 потенциал точки а выше потенциала точки b на значение падения напряжения на сопротивлении R: фа = фА + / R.

б

Рис. 2.6

Таким образом, для рис. 2.6, а

фа =<Рс “£ + /Я, иас = <ра - ч>с = 1 R - Е, (2.2)

| |||

| |||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

= <ро - = / Я + £•

Положительное направление напряжения UQC показывают стрелкой от а к с. Согласно определению, Uca = фс -фа, поэтому Uea = -Uac т. е. изменение чередования (последовательности) индексов равносильно изменению знака этого напряжения. Следовательно, напряжение может быть и положительной, и отрицательной величиной.

§ 2.5 Закон Ома для участка цепи, не содержащего источника ЭДС. Закон (правило) Ома для участка цепи, не содержащего источник ЭДС, устанавливает связь между током и напряжением на этом участке. Применительно к рис, 2.5

§ 2.6 Закон Ома для участка цепи, содержащего источник ЭДС. Обобщенный закон Ома. Закон (правило) Ома для участка цепи, содержащего источник ЭДС, позволяет найти ток этого участка по известной разности потенциалов (ф<7'-фс) на концах участка цепи и имеющейся на этом участке ЭДС Е. Так, по уравнению (2.2) для схемы рис. 2.6, а

/ = (Фо-Фс+£)/Л = (^.4-£)//?;

4

-по уравнению (2.3) для схемы рис. 2.6, б

/ = (ФО ~фе-£)//? = ((70с-£)//?.

В общем случае

f _(Ч>а-Ч>с)±Е = иас±Е

f _(Ч>а-Ч>с)±Е = иас±Е

R R

Уравнение (2.5) математически выражает закон Ома для участка цепи, содержащего источник ЭДС; знак плюс перед Е соответствует рис. 2.6, а, знак минус — рис. 2.6, б. В частном случае при Е~ 0 уравнение (2.5) переходит в уравнение (2.4).

|

Пример 9. К зажимам а и с схемы рис. 2.7 подключен вольтметр, имеющий очень большое, теоретически бесконечно большое сопротивление (следовательно, его подключение или отключение не влияет на режим работы цепи).

Если ток / = Ю А течет от точки а к точке с, то показание вольтметра = -18 В; если этот ток течет от точки с к точке а, то = -20 В. Определить сопротивление Л и ЭДС Е.

Решение. В первом режиме

U'a(. = -18 = -Е+/ Я = -Е + 10Я,

во втором

U' = -20 = -Е - / R = -Е -10 R.

Совместное решение дает £ = 19 В, R » 0,1 Ом.

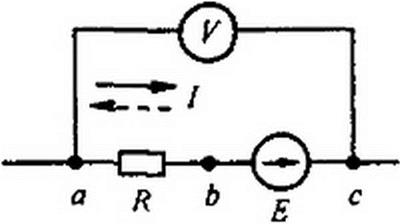

§ 2.7 Законы Кирхгофа. Все электрические цепи подчиняются первому и второму законам (правилам) Кирхгофа.

Первый закон Кирхгофа можно сформулировать двояко:

1) алгебраическая сумма токов, подтекающих к любому узлу схемы,

равна нулю;

2) сумма подтекающих к любому узлу токов равна сумме утекающих

от узла токов.

|

Применительно к рис. 2.8» если подтекающие к узлу токи считать положительными, а утекающие — отрицательными, то согласно первой формулировке 7] - /2 - 73 - /4 =0; согласно второй — 7, = /2 + Л + Л ■

Физически первый закон Кирхгофа означает, что движение зарядов в цепи происходит так, что ни в одном из узлов они не скапливаются.

Если мысленно рассечь любую схему произвольной плоскостью и все находящееся по одну сторону от нее рассматривать как некоторый большой «узел», то алгебраическая сумма токов, входящих в этот «узел», будет равна нулю.

Второй закон Кирхгофа также можно сформулировать двояко:

1) алгебраическая сумма падений напряжения в любом замкнутом контуре равна алгебраической сумме ЭДС вдоль того же контура'.

(2.6)

(в каждую из сумм соответствующие слагаемые входят со знаком плюс, если они совпадают с направлением обхода контура, и со знаком минус, если они не совпадают с ним);

2) алгебраическая сумма напряжений (не падений напряжения'.) вдоль любого замкнутого контура равна нулю'.

(2.7)

|

Для периферийного контура (рис. 2.9)

+ У* = 0.

Законы Кирхгофа справедливы для линейных и нелинейных цепей при любом характере изменения во времени токов и напряжений.

Сделаем два замечания:

1) запись уравнения по второму закону

Кирхгофа в форме (2.6) может быть полу

чена, если обойти какой-либо контур неко-

торой схемы и записать выражение для потенциала произвольной точки этого контура через потенциал этой же точки (взяв ее за исходную при обходе) и падения напряжения и ЭДС;

2) при записи уравнений по второму закону Кирхгофа в форме (2.7)

напряжения участков цепи включают и падения напряжения участков, и имеющиеся на этих участках ЭДС.

3) 2.8. Составление уравнений для расчета токов в схемах с помощью законов Кирхгофа. Законы Кирхгофа используют для нахождения токов в ветвях схемы. Обозначим число всех ветвей схемы в, число ветвей, содержащих источники тока, — вит и число узлов у. В каждой ветви схемы течет свой ток. Так как токи в ветвях с источниками тока

известны, то число неизвестных токов равняется в-вит. Перед тем как составить уравнения, необходимо произвольно выбрать:

а) положительные направления токов в ветвях и обозначить их на схе

ме;

б) положительные направления обхода контуров для составления уравнений по второму закону Кирхгофа.

С целью единообразия рекомендуется для всех контуров положительные направления обхода выбирать одинаковыми, например по часовой

стрелке.

Чтобы получить линейно независимые уравнения, по первому закону

Кирхгофа составляют уравнения, число которых равно числу узлов без

единицы, т. е. у- 1.

Уравнение для последнего у-го узла не составляют, так как оно совпало бы с уравнением, полученным при суммировании уже составленных уравнений для у - 1 узлов, поскольку в эту сумму входили бы дважды и с противоположными знаками токи ветвей, не походящих к у-му узлу, а токи ветвей, подходящих к у-му узлу, входили бы в эту сумму со знаками, противоположными тем, с какими они вошли бы в уравнение

для у-го узла.

По второму закону Кирхгофа составляют уравнения, число которых равно числу ветвей без источников тока (в-вит), за вычетом уравнений, составленных по первому закону Кирхгофа, т. е.

(в-вит)-(у-1) = в-вит -? + !•

Составляя уравнения по второму закону Кирхгофа, следует охватить все ветви схемы, исключая лишь ветви с источниками тока.

Если попытаться составить уравнение по второму закону Кирхгофа в форме (2.6) для контура, в который входит источник тока, то в него вошли бы бесконечно большие слагаемые и оно не имело бы смысла.

При записи линейно независимых уравнений по второму закону Кирхгофа стремятся, чтобы в каждый новый контур, для которого составляют уравнение, входила хотя бы одна новая ветвь, не вошедшая в предыдущие контуры, для которых уже записаны уравнения по второму закону Кирхгофа. Такие контуры условимся называть независимыми.

Требование, чтобы в каждый новый контур входила хотя бы одна новая ветвь, является достаточным, но не необходимым условием, а потому его не всегда выполняют. В таких условиях часть уравнений по второму закону Кирхгофа составляют для контуров, все ветви которых уже вошли в предыдущие контуры.

Пример 10. Найти токи в ветвях схемы на рис. 2.9. в которой Е\ =80 В, Е2 = 64 В, /?] = 6 Ом, Я2 - 4 Ом, Я3 = 3 Ом, = I Ом.

Решение. Произвольно выбираем положительные направления тока в ветвях. В схеме на рис. 2.9 в = 3; вит =0; у-2.

Следовательно, по первому закону Кирхгофа, можно составить только одно уравнение:

/i + /2 = /j. (2.8)

Нетрудно убедиться, что для второго узла получили бы аналогичное уравнение. По второму закону Кирхгофа составим (в-вит)-(у-1) = 3-0-(2-1) = 2 уравнения. Положительные направления обхода контуров выбираем по часовой стрелке.

Для контура ЕХЕ{Я2Е2

/2 /?2 + /3 (Я3 + Я4) - -£2.

/2 /?2 + /3 (Я3 + Я4) - -£2.

Знак плюс перед взят потому, что направление тока совпадает с направлением обхода контура; знак минус перед /2 Л2 — потому, что направление /2 встречно обходу контура.

Для контура £2Л2Л3/?4

/2 Я2 -/3 (/?3 + /?4) = -Е2.

/2 Я2 -/3 (/?3 + /?4) = -Е2.

Совместное решение уравнений (2.8Н2. Ю) дает /) = 14 А, /2 = -15А, /3 = -1А.

Поскольку положительные направления токов выбирают произвольно, в результате расчета какой-либо один или несколько токов могут оказаться отрицательными. В рассмотренном примере отрицательными оказались токи /2 и /3, что следует понимать так: направления токов /2 и /3 не совпадают с направлениями, принятыми для них на рис. 2.9 за положительные, г. с. в действительности токи /2 и /3 протекают в обратном направлении.

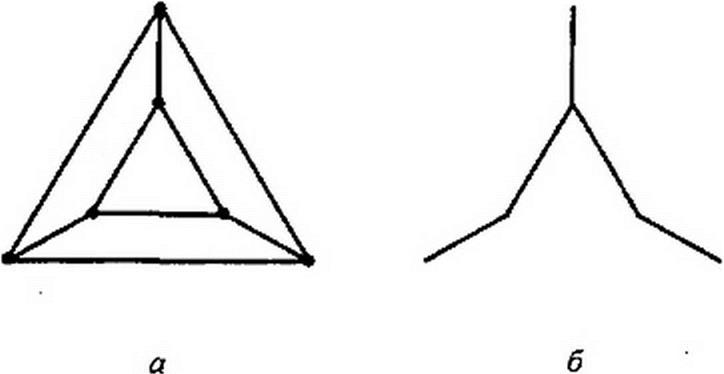

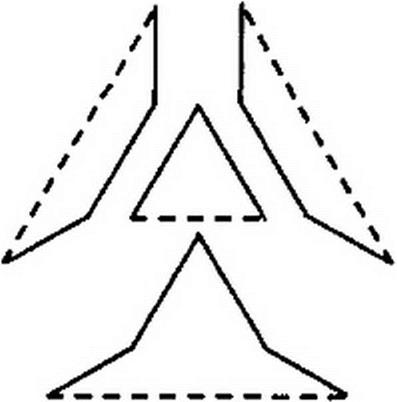

Для выбора контура таким образом, чтобы в каждый из них входило по одной ветви, не входящей в остальные контуры, используют понятие дерева. Под деревом понимают совокупность ветвей, касающихся всех узлов, но не образующих ни одного замкнутого контура. Из одной и той же схемы можно образовать несколько деревьев. При составлении системы уравнений по второму закону Кирхгофа можно взять любое дерево из возможных. Одно из возможных деревьев схемы рис. 2.10, а изображено на рис. 2.10, б, а на рис. 2.10, в — четыре независимых контура, в каждый из которых входит по одной ветви, показанной штриховой линией, не входящей в остальные. Более подробно о топологии электрических схем см. §2.31-2.35 и П1.5-П1.10.

|

|

|

§ 2.9 Заземление одной точки схемы. Заземление любой точки схемы свидетельствует о том, что потенциал этой точки принят равным нулю. При этом токораспределение в схеме не изменяется, так как никаких новых ветвей, по которым могли бы протекать токи, не образуется. Иначе будет, если заземлить две или большее число точек схемы, имеющих различные потенциалы. В этом случае через землю (любую проводящую среду) образуются дополнительные ветви, сама схема становится отличной от исходной и токораспределение в ней меняется.

§ 2.10 Потенциальная диаграмма. Под потенциальной диаграммой понимают график распределения потенциала вдоль какого-либо участка цепи или замкнутого контура. По оси абсцисс на нем откладывают сопротивления вдоль контура, начиная с какой-либо произвольной точки, по оси ординат — потенциалы. Каждой точке участка цепи или замкнутого контура соответствует своя точка на потенциальной диаграмме.

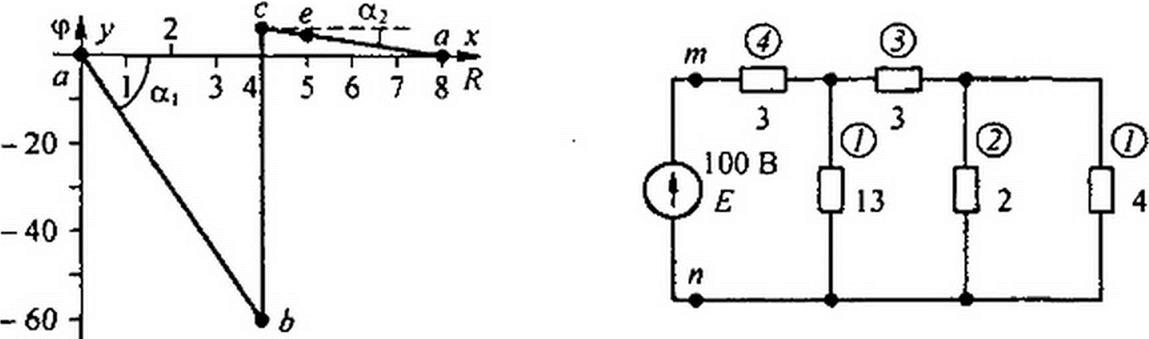

Рассмотрим последовательность построения потенциальной диаграммы по данным примера 2.

|

| ||||

| ||||

Потенциал точки b: ф/, = фЛ + /2 4 = фо -60--60 В; ее координаты: х = 4, у- -60. Потенциал точки с: ц>с = фЛ + £2 = 4 ее координаты: х = 4, у = 4. Потенциал точки е: Фе = фс + /3 Л4 = 4 -1х I = 3 В; ее координаты: х ~ 5, у = 3.

Тангенс угла а, наклона прямой <хаЬ к оси абсцисс пропорционален току /2, а тангенс угла а2 наклона прямой се — току /3; tga = /—, где тг, т9— масштабы по осям хи у. т<>

Обратим внимание на различие в знаках, с которыми входит падение напряжения / R при определении потенциала какой-либо точки схемы через потенциал исходной точки и при составлении уравнений по второму закону Кирхгофа. При вычислении потенциала последующей точки через потенциал предыдущей / R берут со знаком минус, если перемещение по сопротивлению R совпадает по направлению с током, тогда как при составлении уравнений по второму закону Кирхгофа / R некоторого участка цепи берут в сумме £ / Я со знаком плюс, если обход этого участка совпадает с направлением тока 1 на нем.

§ 2.11 Энергетический баланс в электрических цепях. При протекании токов по сопротивлениям в последних выделяется теплота. На основании закона сохранения энергии количество теплоты, выделяющееся в единицу времени в сопротивлениях схемы, должно равняться энергии, доставляемой за то же время источником питания.

Если направление тока /, протекающего через источник ЭДС Е, совпадает с направлением ЭДС, то источник ЭДС доставляет в цепь энергию в единицу времени (мощность), равную Е /, и произведение Е I входит в уравнение энергетического баланса с положительным знаком.

Если же направление тока / встречно направлению ЭДС Е, то источник ЭДС не поставляет энергию, а потребляет ее (например, заряжается аккумулятор), и произведение Е I войдет в уравнение энергетического баланса с отрицательным знаком.

Уравнение энергетического баланса при питании только от источников ЭДС имеет вид

£l2R = £EI.

Когда схема питается не только от источников ЭДС, но и от источников тока, т. е. к отдельным узлам схемы подтекают и от них утекают токи источников тока, при составлении уравнения энергетического баланса необходимо учесть и энергию, доставляемую источниками тока.

Допустим, что к узлу а схемы подтекает ток J от источника тока, а от узла b этот ток утекает. Доставляемая источником тока мощность равна Uoh Л

Напряжение Uah и токи в ветвях схемы должны быть подсчитаны с учетом тока, подтекающего от источника тока. Последнее проще всего сделать по методу узловых потенциалов (см. § 2.22). Общий вид уравнения энергетического баланса:

х/г R = Y.EI + Y.UakJ.

Для практических расчетов электрических цепей разработаны методы, более экономичные в смысле затраты времени и труда, чем метод расчета цепей по законам Кирхгофа. Рассмотрим эти методы.

§ 2.12 Метод пропорциональных величин. Согласно методу пропорциональных величин, в самой удаленной от источника ЭДС ветви схемы (исходной ветви) произвольно задаемся некоторым током, например током в 1 А. Далее, продвигаясь к входным зажимам, находим токи в ветвях и напряжения на различных участках схемы. В результате расчета получим значение напряжения Umn схемы и токов в ветвях, если в исходной ветви протекает ток в 1 А.

Так как найденное значение напряжения Umn в общем случае окажется не равным ЭДС источника, то следует во всех ветвях изменить токи, умножив их на коэффициент, равный отношению ЭДС источника к найденному значению напряжения в начале схемы.

Метод пропорциональных величин, если рассматривать его обособленно от других методов, применим для расчета цепей, состоящих только из последовательно и параллельно соединенных сопротивлений и при наличии в схеме одного источника. Однако этот метод можно использовать и совместно с другими методами (преобразование треугольника в звезду, метод наложения и т. п.), которые рассмотрены далее.

Пример 12. Найти токи в ветвях схемы (рис. 2.11, б) методом пропорциональных величин. Сопротивления схемы даны в омах.

Решение. Задаемся током в ветви с сопротивлением 4 Ом, равным 1 А, и подсчитываем токи в остальных ветвях (числовые значения токов обведены на рисунке кружками). Напряжение между точками тип равно 1-4 + 3-34-4-3 = 25В. Так как ЭДС £ = 100 В, все токи следует умножить на коэффициент к ~ 100/25 = 4.

§ 2.13 Метод контурных токов. При расчете методом контурных токов полагают, что в каждом независимом контуре схемы течет свой контурный ток. Уравнения составляют относительно контурных токов, после чего через них определяют токи ветвей.

Таким образом, метод контурных токов можно определить как метод расчета, в котором за искомые принимают контурные токи. Число неизвестных в этом методе равно числу уравнений, которые необходимо было бы составить для схемы по второму закону Кирхгофа.

Следовательно, метод контурных токов более экономен при вычислительной работе, чем метод на основе законов Кирхгофа (в нем меньше чибло уравнений).

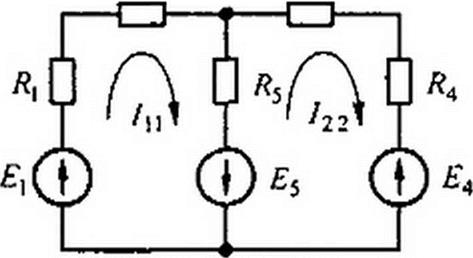

Вывод основных расчетных уравнений приведем применительно к схеме с двумя независимыми контурами (рис. 2.12). Положим, что в левом контуре по часовой стрелке течет контурный ток /и, а в правой

я, я?

Рис. 2.12

(также по часовой стрелке) — контурный ток /22- Д'™ каждого контура составим уравнения по второ.му закону Кирхгофа. При этом учтем, что по смежной ветви (с сопротивлением /?5) течет сверху вниз ток /|]-/22- Направления обхода контуров примем также по часовой стрелке.

Для первого контура

(/?! + /?2) Л1 + ^5 (А ! Л2) " ^1 + ^5

(/?! + /?2) Л1 + ^5 (А ! Л2) " ^1 + ^5

или

(/?] + /?2 + £5) Al +(~^s) ^22 “ £1 + £$•

Для второго контура

(/, । - /22) +(^з + Яд) Лг = ~Е5 "^4

или

(—Л5) /] | + /?4 + К5) /22 - ~Е5 ~~ Е4-

В уравнении (2.12) множитель при токе /н, являющийся суммой сопротивлений первого контура, обозначим через множитель при токе /22 (сопротивление смежной ветви, взятое со знаком минус) — через Т?|2.

Перепишем эти уравнения следующим образом:

E ll Ai + ^12 ^22 ~ /?21 /|| + ^22 /22 = ^22-

E ll Ai + ^12 ^22 ~ /?21 /|| + ^22 /22 = ^22-

Здесь

/?1 ] = /?| + /?, + Я5; Ец = Е} + Е$', /?12 = Я21 -

/?22 ~ + Т?5 j Е22------- Е$ — Е5,

где /?ц — полное, или собственное, сопротивление первого контура; /?12 — сопротивление смежной ветви между первым и вторым конту- рами, взятое со знаком минус; £н — контурная ЭДС первого контура, равная алгебраической сумме ЭДС этого контура (в нее со знаком плюс входят те ЭДС, направления которых совпадают с направлением обхода контура); R22 — полное, или собственное, сопротивление второго контура; /?2| — сопротивление смежной ветви между первым и вторым контурами, взятое со знаком минус; Е22 — контурная ЭДС второго контура.

В общем случае можно сказать, что сопротивление смежной ветви между А- и m-контурами входит в уравнение со знаком минус, если направления контурных токов 1кк и /тпУ вдоль этой ветви встречны, и со знаком плюс, если направления этих токов согласны.

Если в схеме больше двух контуров, например три, то система уравнений выглядит следующим образом:

Л) + Я|2 ^22 + *13 Лз - £ц*>

1 *21 Л1 + *22 Лг + *23 Лз = *22’

.*31 Al + *32 ^22 + *33 Лз ~ *33»

или в матричной форме

[*][/] = [^];

|

|

| |||

| |||

*11 *12

*31 *32

Рекомендуется для единообразия в знаках сопротивлений с разными индексами все контурные токи направлять в одну и ту же сторону, например по часовой стрелке.

В результате решения системы уравнений какой-либо один или несколько контурных токов могут оказаться отрицательными.

В ветвях, не являющихся смежными между соседними контурами (например, в ветви с сопротивлениями Я2 на рис. 2.12), найденный контурный ток является действительным током ветви. В смежных ветвях через контурные токи определяют токи ветвей. Например, в ветви с сопротивлением Т?5 протекающий сверху вниз ток равен разности /(1 - /22.

Если в электрической цепи имеется п независимых контуров, то число уравнений тоже равно п.

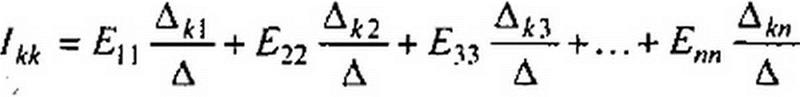

Общее решение системы п уравнений относительно тока :

| |||

| |||

| ||||

| ||||

| |||

| |||

| |||

^п\ *»2 *«3 ••• &пп

есть определитель системы.

Алгебраическое дополнение Ды получено из определителя Д путем вычеркивания А-го столбца и w-й строки и умножения полученного определителя на

Если из левого верхнего угла определителя провести диагональ в его правый нижний угол (главная диагональ) и учесть, что Rkm = Rmk, то можно убедиться в том, что определитель делится на две части, являющиеся зеркальным отображением одна другой. Это свойство определителя называют симметрией относительно главной диагонали. В силу симметрии определителя относительно главной диагонали Ькт = ^тк.

|

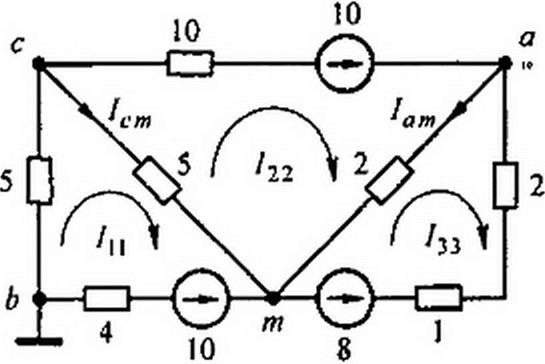

Пример 13. Найти токи в схеме (рис. 2.13) методом контурных токов. Числовые значения сопротивлений в омах и ЭДС в вольтах указаны на рисунке.

Решение. Выберем направления всех контурных токов /н, /22, /33 по часовой стрелке. Определяем:

/?) । = 5 +5+ 4 = 14О.м;

/?22 — 5 + 10 + 2 = 17 Ом; /?33 = 2 + 2 +1 = 5 Ом;

«12 = /?2| = -5 0м;

/?23 ~ = —Ом; £j । = -10 В;

Е24 — 10 В; Ei3 = _8В. Записываем систему уравнений:

|4/„-5/и = -10;

-5/„ + 17 122 -21„ = 10;

— 2 + 5 /33 = - 8.

Определитель системы

0

0

-2

5

Подсчитаем контурные токи

-10 -5 0

10 17 -2

-8 2 5

-8 2 5

А2 = 0,224 А; /33 = -1,51А.

Ток в ветви ст 1ст = /, , - /22 = -0,63 - 0,224 = -0,86 А.

Ток в ветви am ian, = /22 - /33 = 0,224 + 1,51 = 1,734 А.

Формула (2.16) в ряде параграфов используется в качестве исходной при рассмотрении таких важных вопросов теории линейных электрических цепей, как определение входных и взаимных проводимостей ветвей, принцип взаимности, метод наложения и линейные соотношения в электрических цепях.

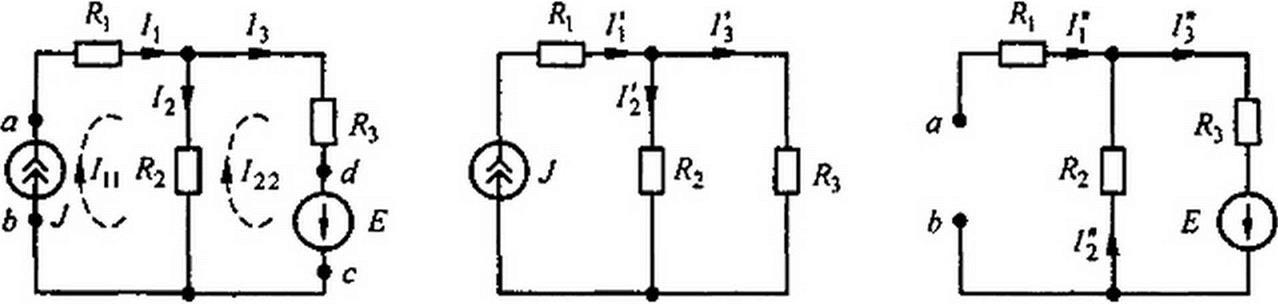

Составлению уравнений по методу контурных токов для схем с источниками тока присуши некоторые особенности. В этом случае по-

лагаем, что каждая ветвь с источником тока входит в контур, замыкающийся через ветви с источниками ЭДС и сопротивлениями, и что токи в этих контурах известны и равны токам соответствующих источников тока. Уравнения составляют лишь для контуров с неизвестными контурными токами. Если для схемы на рис. 2.14, а принять, что контурный ток

|

|

7ц = J течет согласно направлению часовой стрелки по первой и второй ветвям, а контурный ток /22 ~ h замыкается также по часовой стрелке по второй и третьей ветвям, то, согласно методу контурных токов, получим только одно уравнение с неизвестным током 122:

|

(Я2 + Я3)/22-/?2 J = E.

и ток второй ветви /2 = /ц ~/22.

§ 2.14 Принцип наложения я метод наложения. Чтобы составить общее выражение для тока в А-ветви сложной схемы, составим уравнения по методу контурных токов, выбрав контуры так, чтобы А-ветвь входила только в один А-контур (это всегда возможно). Тогда согласно (2.16) ток в А-ветви будет равен контурному току 1кк. Каждое слагаемое правой части (2.16) представляет собой ток, вызванный в А-ветви соответствующей контурной ЭДС. Например, £и Ак1/ Д есть составляющая тока А-ветви, вызванная контурной ЭДС Еи. Каждую из контурных ЭДС можно выразить через ЭДС ветвей Е]у Е2, Е3,..., Ек,..., ЕпУ сгруппировать коэффициенты при этих ЭДС и получить выражение следующего вида:

At = Е\ Ski + ^2 Ski + Ез 8кз+- + Ек Zkk+En gk>r (2J8)

Если контуры выбраны таким образом, что какая-либо из ЭДС, например Ет, входит только в один /n-контур, а в другие контуры не входит, ТО Skm ~ ^кт !

Уравнение (2.18) выражает собой принцип наложения.

Принцип наложения формулируется следующим образом: ток в к-ветви равен алгебраической сумме токов, вызываемых каждой из ЭДС схемы в отдельности. Этот принцип справедлив для всех линейных электрических цепей.