Рисунок 79. Слева направо бабочки : Inachis io; Junonia almana; Smerinthus ocellatus; Saturnia pavonia, Automeris io. Пояснения в тексте.

Итак, крайняя слева бабочка – это дневной павлиний глаз (Inachis io). Эту бабочку птицы боятся как в живом, так и в неживом состоянии (просто неподвижные крылья с «глазастым рисунком»). Следующая бабочка Junonia almana – птицы боятся даже в неживом состоянии. Следующая бабочка глазчатый бражник (Smerinthus ocellatus) – половина птиц боится, а половина – нет, причем даже живую бабочку, производящую активные демонстрации. Следующая бабочка малый ночной павлиний глаз – птицы вообще не боятся. И наконец, последняя бабочка Automeris io – птицы не боятся (во всяком случае, в неживом состоянии).

Таким образом, непонятно, как много бабочек, имеющих крупные глазки, отпугивают птиц, а как много бабочек, тоже имеющих крупные глазки, не отпугивают, а наоборот, привлекают птиц. За счет демаскирующих свойств этих крупных броских пятен, именуемых «глазками».

Причем обсуждаемая работа, в которой был установлен демаскирующий эффект глазков на крыльях бабочки, является далеко не единственной. Например, в работе (Stevens et al., 2008b) тоже был получен такой же результат. А именно, в этой работе, выполненной на искусственных моделях бабочек, было установлено, что если модель имеет окраску, резко отличающуюся от фона, и при этом еще и яркие глазки, то привлекательность такой модели для птиц – снижается. Но если модель имеет окраску, совпадающую с фоном (т.е. защитную), тогда наличие глазков у такой модели, наоборот, повышает хищничество птиц (Stevens et al., 2008b). Очевидно, за счет демаскировки.

Кроме того, демаскирующий эффект был показан еще и в отношении контрастных пятен мелкого размера (Stevens et al., 2008с). Причем демаскировали возможную добычу (искусственную модель) как контрастные пятна неправильной формы, так и контрастные пятна правильной, концентрической формы, которые вполне можно интерпретировать, как мелкие глазки (Рис. 80):

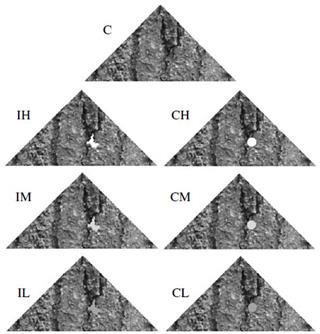

Рисунок 80. Искусственные модели «добычи», которые использовались в работе (Stevens et al., 2008с). Верхний ряд (С) – контрольная модель добычи, без каких-либо контрастных пятен. Второй сверху ряд (IH) – модель с высоко контрастным пятном неправильной формы; CH – модель с высоко контрастным пятном правильной (круглой) формы. Третий сверху ряд (IM) – модель с пятном неправильной формы средней контрастности; (CM) – модель с пятном круглой формы средней контрастности. И наконец, в нижнем ряду (IL) – модель с пятном неправильной формы низкой контрастности; ( CL ) – модель с пятном круглой формы низкой контрастности. Рисунок взят из работы (Stevens et al., 2008с).

В этом исследовании, вопреки стародавней гипотезе об «отвлекающей окраске», мелкие контрастные пятна (т.е. контрастирующие с основным фоном защитной окраски) повышали заметность таких моделей для хищников, что выразилось в соответствующем повышении «поедаемости» моделей с пятнами как средней контрастности, так и (особенно) с пятнами высокой контрастности (Stevens et al., 2008с).

Наконец, демаскирующая роль мелких глазков была установлена еще и в отношении глазков на крыльях реальных бабочек (Lyytinen et al., 2004b). В этой работе в качестве «глазастых» и «безглазых» бабочек выступили бабочки одного и того же вида Bicyclus anуnana. Бабочки этого вида образуют две разные формы в зависимости от времени года. В сухой сезон из куколок выходят бабочки с редуцированными глазками на нижней стороне крыльев, а во влажный сезон – с нормальными глазками на нижней стороне крыльев. Это выглядит примерно вот так (Рис. 81):

Рисунок 81. На этом рисунке имитируются условия эксперимента, поставленного в работе ( Lyytinen et al ., 2004б) – «глазастая» и «безглазая» формы (коричневых) бабочек Bicyclus anуnana предлагались птицам на коричневом фоне.

И вот в этом исследовании оказалось, что на фоне пожухлых листьев птицы склевывали «глазастую» форму успешней, чем форму с редуцированными глазками. Поэтому авторы работы заключили, что хорошо развитые глазки на крыльях бабочек Bicyclus anуnana влажного сезона демаскируют этих бабочек на коричневом фоне. А «безглазая» форма сухого сезона имеет преимущество в скрытности. И поэтому, собственно, глазки этой формы и редуцированы (Lyytinen et al., 2004b).

Таким образом, получается, что глазки на крыльях бабочек (как крупные, так и мелкие) могут быть вовсе не полезны для бабочки, а наоборот, вредны, демаскируя бабочку перед хищниками, и как следствие, затрудняя выживание конкретному виду бабочек. И здесь надо проверять на практике, в каждом конкретном случае, полезны, или наоборот, вредны для выживания глазки на крыльях той или иной «глазастой» бабочки.

Кроме того, возникает еще один интригующий вопрос (в отношении «отпугивающих» глазков) – а чего это птицы так боятся собственной еды? Этим вопросом задаются почти все исследователи, занимавшиеся изучением отпугивающей роли крупных глазков на крыльях бабочек (в разных статьях).

В озвученных выше исследованиях было показано, что птицы с большой готовностью поедают бабочку дневной павлиний глаз, если избавить её от глазков. Так неужели так трудно научиться разоблачать обман павлиньего глаза? Ведь за этим обманом дальше ничего нет (никакой реальной защиты). Что проще (и быстрее) сделать в ходе предполагаемой эволюции более приспособленных? Немного изменить поведение птицы, чтобы она перестала пугаться соответствующего рисунка? Или же бабочке «нарисовать» на своих крыльях особый пугающий рисунок (методом случайных мутаций и естественного отбора)? Да еще и снабдить этот рисунок специальным поведением, то есть, эволюционно изменить поведение бабочки. И еще снабдить это поведение специальным звуком, видимо, усиливающим пугающий эффект (звук раздается за счет трения друг о друга специальных мест на крыльях дневного павлиньего глаза).

В рамках самой теории эволюции, если слишком долго пользоваться таким рисунком, то птицы в ходе соответствующей коэволюции (взаимной «гонки вооружений»), в какой-то момент должны перестать реагировать на этот обман. И тогда весь этот блеф полностью теряет смысл. Получается, что бабочка по скорости создания целого комплекса соответствующих морфологических и поведенческих приспособлений должна была сильно опережать скорость эволюционирования ответного поведения птиц. По сути, птицам надо было только лишь перестать пугаться неких рисунков.

И кажется, это очень нетрудно было бы сделать. Давайте еще раз вспомним результаты соответствующих исследований (Vallin et al., 2007). Во-первых, большие синицы при нападении на добычу оказались существенно храбрее лазоревок. Во-вторых, мы видим столь же существенные различия в храбрости даже внутри одного и того же биологического вида. Почти половина больших синиц не испугалась демонстраций глазчатого бражника (хотя более половины – испугались). А одна большая синица не испугалась и демонстраций дневного павлиньего глаза, и съела его с первой же попытки. То есть, мы наблюдаем уже готовые различия в нужном нам признаке, которые естественному отбору осталось только подхватить и отобрать. Так почему же естественный отбор не сделал этого уже тысячи лет назад?

Возникает такое ощущение, что птицы с бабочками прибыли к нам из каких-то разных миров, причем совсем недавно (например, только 6000 лет назад). Поэтому они еще просто не успели «притереться» друг к другу. И только по этой причине мы и застаём весь процесс («притирки друг к другу») еще в действии. Где, например, лазоревка:

1. Всё еще сильно пугается дневного павлиньего глаза.

2. Но уже меньше пугается глазчатого бражника.

3. И уже практически не пугается (яркую) крапивницу, хотя та всё еще (по привычке) распахивает свои крылья (так же как и дневной павлиний глаз) в (уже) напрасной надежде испугать этого хищника (Vallin et al., 2006).

4. И наконец, лазоревка научилась уже совсем не пугаться ночного павлиньего глаза.

То есть, если мы представим, что и птицам, и бабочкам (и может быть, всему нашему миру), на самом деле, гораздо меньше лет (чем принято думать сейчас), тогда озвученные факты получают своё объяснение. Потому что можно предположить, что птицы и бабочки просто еще не успели толком приспособиться друг к другу.

Однако если мы считаем, что птицы и бабочки произошли уже 150.000.000 лет назад, тогда у этих животных, очевидно, было время, чтобы хорошенько «притереться» друг к другу. И в этом случае простой блеф дневного павлиньего глаза, который, тем не менее, до сих пор неизменно срабатывает на лазоревках и больших синицах, начинает представляться весьма удивительным явлением. Потому что трудно представить, что с помощью случайных мутаций бабочке быстрее и проще: 1) разрисовать себе крылья именно нужным образом, 2) научиться «пугающе» распахивать крылья, 3) научиться при этом издавать особые звуки… чем птице перестать пугаться всего этого.

Ну или еще можно предположить, что птицы и бабочки до сих пор ведут себя таким образом потому, что биологические виды просто не способны изменяться. И поэтому выживают так, как могут (с теми признаками и свойствами, которые им даны «по умолчанию»).

Однако боюсь, что подобные версии могут вызвать ухудшение самочувствия у верующих дарвинистов. Потому что второе предположение вообще отрицает эволюцию видов. А первое предположение слишком прозрачно намекает на младоземельный креационизм, при упоминании которого некоторые особо верующие дарвинисты сразу же выскакивают из квартиры и начинают грызть перила. Поэтому для того чтобы, во-первых, сберечь здоровье таким дарвинистам, а во-вторых, сберечь перила, я сейчас озвучу другую версию объяснения этого загадочного явления.

В соответствующих работах, посвященных этой проблеме (см. напр., Olofsson et al., 2013а) было предположено, что блеф павлиньего глаза сохраняется потому, что птицы просто «перестраховываются». То есть, с точки зрения выживания, для птиц лучше лишний раз испугаться и не съесть каких-то бабочек, чем не бояться и поедать таких бабочек, но в результате, (в конце концов) с определенной вероятностью (пусть даже и низкой) нарваться на реального хищника. Вот поэтому, может быть, «пугливое» поведение птиц в отношении «глазастых» бабочек и сохраняется в ходе эволюции. Такое объяснение, конечно, больше удовлетворит глубоко верующего дарвиниста. Однако тут следует помнить, что и сами яркие «глазки» многих бабочек, на самом деле, не слишком напоминают глаза реальных хищников (см. выше). И зрение у птиц достаточно острое, чтобы надежно отличить глазки на крыльях бабочки от глаз реального хищника. И наконец, что сама гипотеза «глазков, подражающих глазам хищника» - на сегодняшний день имеет мало серьезных подтверждений, одновременно вступая в конфликт с группой других установленных фактов, которые свидетельствуют в пользу того, что отпугивающий эффект возникает, скорее, вследствие яркости и контрастности таких глазков, чем из-за их сходства с глазами хищника (см. выше).

И вот на этой неопределенной ноте мы и закончим обсуждать этот вопрос, потому что нам еще есть, что пообсуждать по этой теме.