Рисунок 70. Верхний ряд, слева направо: бабочка дневной павлиний глаз, горностай, американская норка. Нижний ряд, слева направо: рыжая лисица, дикий лесной кот, дальневосточный (амурский) лесной кот.

Приходится признать, что курицы обладают изрядной долей воображения, чтобы наблюдая крылья дневного павлиньего глаза, вдруг «увидеть» в них «глаза наземного хищника». Особенно учитывая тот факт, что зрение птиц отличается исключительной остротой, и когда им надо, они способны прекрасно видеть и правильно распознавать разнообразные детали изображения. В качестве хорошего примера, который наглядно показывает уровень зрительного восприятия птиц, можно привести соответствующие наблюдения специалиста-лепидоптеролога (Сураков, 2009):[161]

Когда я собирал на свет ночных бабочек в Коста-Рике, утром после сборов иногда снимал с белой простыни ту или иную бабочку и подбрасывал ее в воздух, чтобы птицы могли поймать ее. И они ловили почти всех подброшенных бабочек, но никогда даже не трогались с места, если это была несъедобная бабочка, будь то ядовитая медведица или бражник с острыми длинными шпорами на голенях, способными поранить птичьи глаза. С тех пор я питаю огромное уважение к «таксономическим способностям» птиц.

В связи с этим, мне кажется, возникает какой-то диссонанс фактов. С одной стороны, птицы настолько зоркие, что прекрасно отличают один вид бабочки от другого, да еще и на расстоянии, да еще и в движении… а с другой стороны, птицы (якобы?) путают «глазки» павлиньего глаза с глазами реальных хищников, несмотря на такой уровень сходства между этими объектами, что приходится подключать воображение, чтобы связать «глазки» павлиньего глаза с глазами, например, хорька или кошки.

Следует отметить, что глаза некоторых других хищников гораздо больше похожи на «глазки» некоторых других бабочек. Например, глаза многих сов, действительно, могут быть похожими на «глазки» на крыльях некоторых ночных бабочек. Однако авторы исследования (Olofsson et al., 2013а) настаивают, что испуганные курицы у них издавали сигналы тревоги, соответствующие именно наземному хищнику, а не «небесному».

Так может быть, курицы – это просто такие птицы, у которых вообще любой подозрительный (не виданный прежде) объект вызывает крики о «наземном хищнике»? И тем сильнее вызывает, чем подозрительней он выглядит?

В связи с этим необходимо озвучить результаты еще одного исследования (Brilot et al., 2009). В этом исследовании авторы пытались испугать скворцов (Sturnus vulgaris) изображением самых настоящих совиных глаз, но только взятых «отдельно» от самих сов. Это выглядело вот так (Рис. 71):

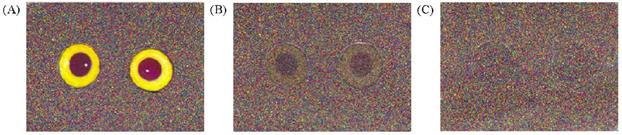

Рисунок 71. Такие изображения по очереди представлялись скворцам прямо перед их кормушкой с едой. (А) – полностью видные (отдельные) глаза совы на фоне цветового «белого шума». (В) – глаза совы, «полускрытые» цветовым «белым шумом». (С) – эти же глаза совы, практически полностью скрытые белым шумом. Изображения взяты из работы ( Brilot et al ., 2009).

Авторы работы предположили, что если заранее привести птиц в тревожное или испуганное состояние, то они станут сильнее реагировать на угрожающие визуальные сигналы. Для того чтобы ввести птиц в тревожное состояние, авторы использовали акустические сигналы: 1) крик ястреба (ясный сигнал присутствия хищника), 2) тревожные крики самих скворцов, 3) акустический «белый шум», который, как оказалось, тоже может привести скворцов в тревожное состояние. Ну и в качестве контроля использовался такой крик скворцов, который не означает сигнала тревоги.

Авторы хотели показать, что в тревожном состоянии скворцы начнут бояться «полускрытых глаз» (изображение В на рисунке 71) сильнее, чем в спокойном состоянии.

Результаты исследования оказались такими.

Если рядом с кормушкой присутствовало изображение ярких совиных глаз, то скворцы, во-первых, существенно медлили, прежде чем подойти к кормушке, а во-вторых, находились поблизости от этого изображения и питались из кормушки меньше времени, чем когда там висели «полускрытые глаза» или просто картинка цветового белого шума. Однако между «полускрытыми глазами» и цветовым белым шумом – не получилось никакой разницы. То есть, скворцы вообще не боялись «полускрытых глаз». При этом разные акустические сигналы практически не изменяли этот результат.

В итоге, авторы пришли к выводу, что «отвращающий» эффект глазков больше согласуется с гипотезой «яркости и броскости» этих глазков, как причины отвращающего эффекта, чем с гипотезой «подражания глазам хищника». Действительно, скворцы беспокоились только по поводу ярких «глаз на стене». Причем скворцы, наблюдавшие яркие глаза, тревожились ничуть не в большей степени, если такая демонстрация акустически сопровождалась криками тревоги (самих скворцов) или криком ястреба, чем если это сопровождалось просто акустическим белым шумом. А вот по поводу «полускрытых» глаз скворцы совершенно не беспокоились. Даже несмотря на то, что такая демонстрация сопровождалась и прямыми криками ястреба, и тревожными криками скворцов. Получается, что не яркие и не броские «глаза» - практически не тревожат птиц. Несмотря на то, что они тоже могли бы быть глазами (реального) хищника.

В результате (еще раз) авторы исследования приходят к выводу, что скворцы, скорее всего, не связывают эти яркие «глаза на стене» с какой-либо активной угрозой, например, с хищником (Brilot et al., 2009). И что гипотеза «яркости и броскости» в качестве основной причины «отвращающего» эффекта глазков больше подходит для объяснения результатов их экспериментов, чем гипотеза «имитации глаз хищника».

Кроме того, авторы исследования заключают, что они установили явный «отвращающий» эффект глазков на скворцов. Однако методика этого эксперимента не позволяет перенести его, собственно, на разбираемые нами «глазки» на крыльях бабочек.

Действительно, если бы я сам был на месте этих скворцов, и пытался поесть, например, какую-нибудь кашу, а на меня в это время молчаливо смотрели бы со стены яркие глаза (рис 64А), то я бы, наверное, тоже чувствовал себя неуютно. А вот если бы эти же «глаза» смотрели на меня не со стены напротив, а со сковородки, где бы я жарил аппетитную яичницу (глазунью), тогда эти же «глаза» вряд ли бы меня беспокоили. Скорее уж, нагоняли бы аппетит. То есть, я хочу сказать, что яркие глазки, настораживавшие скворцов на стене, совсем не обязательно должны настораживать этих же скворцов в том случае, если они будут изображены на крыльях какой-нибудь вкусной бабочки.

Итак, в исследовании (Olofsson et al., 2013а) получилось, что курицы, возможно, связывают «глазки» бабочки дневной павлиний глаз с появлением хищника. Однако в исследовании (Brilot et al., 2009) получилось, что скворцы, скорее всего, не связывают «глазки» с появлением хищника. Несмотря на то, что в качестве «глазков» в этом исследовании использовались изображения реальных глаз совы.

Наконец, еще в одном недавнем исследовании (Blut et al., 2012) авторы решили испытать роль белых «искорок», которые присутствуют в «глазках» многих бабочек. Такие «искорки» (во всяком случае, для нас, людей) могут повышать сходство «глазков» бабочек с глазами позвоночного животного – как-будто лучи света отражаются от роговицы глаза этого животного. И вот авторы исследования (Blut et al., 2012), используя искусственные «манекены» бабочек, умудрились получить именно такой результат. У них получилось, что «искорки» в «глазках» (искусственных) бабочек, действительно, повышали сдерживающий эффект таких глазков на птиц. Более того, «искорки», расположенные в правильном месте (там, где свет отражался бы от глаз реального животного), тоже сдерживали птиц сильнее, чем «искорки», расположенные в «неправильных» местах (Blut et al., 2012).

Что, в общем-то, довольно странно, учитывая, насколько «абстракционистские» фигуры использовались в более ранней работе (Stevens et al., 2008а) в качестве «глазков» (см. рис. 69), и тем не менее, это ни на что не повлияло. Например, разница между квадратами и кругами никак не сказалась на эффективности «запугивания» (см. выше). А у авторов работы (Blut et al., 2012) вдруг получилось, что на выживание влияют даже какие-то «искорки», причем в правильном месте влияют более положительно, чем в неправильном месте.

В связи с этим интересно отметить, что в природе имеется много видов бабочек как с «глазками», имеющими «искорки», так и с «глазками», не имеющими никаких «искорок»… и даже с такими «глазками» и «искорками», про которые вообще вряд ли можно сказать, что они похожи на глаза животных. Ряд таких примеров я приведу чуть ниже. Но на один пример можно полюбоваться прямо сейчас (Рис. 72):