Рисунок 60. Остатки самки непарного шелкопряда после трапезы белоногого хомячка. Взято из ( Smith & Lautenschlager , 1978).

Интересно, что этот грызун поедает непарного шелкопряда на всех стадиях его жизненного цикла, кроме кладок яиц. Вообще все млекопитающие (не только грызуны), питающиеся непарным шелкопрядом, кладки яиц не трогают совсем, даже когда (в соответствующих исследованиях) эти кладки предлагали очень голодным млекопитающим (Smith & Lautenschlager, 1981). Видимо, звери не трогают кладки яиц из-за обилия жестких волосков, защищающих кладку. Однако пока яйца находятся еще в брюхе самки непарного шелкопряда, белоногий хомячок с удовольствием съедает эти яйца вместе с брюшком самки (Smith & Lautenschlager, 1981).

Большинство грызунов ведёт, преимущественно, ночной образ жизни, и на зрение они полагаются меньше, чем дневные насекомоядные птицы. Тем не менее, эти грызуны на то и ночные, чтобы ночью тоже различать разные объекты. Понятно, что оказавшись вблизи самки непарного шелкопряда, которая столь откровенно белеет на стволе дерева, грызун должен её видеть.

Лично я только один раз столкнулся в литературе с утверждением, что непарный шелкопряд несъедобен. Так высказались авторы исследования (Lyytinen et al., 2004а) в отношении самца непарного шелкопряда (что непарный шелкопряд крайне неприятен для птиц). При этом авторы этого исследования сослались на свои личные (неопубликованные) наблюдения и на соответствующие результаты работы (Sargent, 1995). Что выглядит весьма странно. Потому что, обратившись к самой работе (Sargent, 1995), мы узнаем, что птицам в этом исследовании была предложена 51 бабочка непарного шелкопряда, и лесные птицы съели 84% всех предложенных непарных шелкопрядов. В результате чего автор этого исследования отнес непарного шелкопряда к категории очень приемлемых бабочек (то есть, совершенно съедобных для птиц). Кроме того, и в работах других авторов неоднократно указывается на хищничество птиц в отношении взрослых непарных шелкопрядов. В том числе, описываются даже прямые наблюдения за интересной охотой птиц на самцов непарного шелкопряда – где самцы непарного шелкопряда пытались прятаться в густом кустарнике или на нижней стороне листьев, но хитрые птицы применяли специальные приемы, чтобы «выкурить» их оттуда и съесть (Smith & Lautenschlager, 1978; Smith & Lautenschlager, 1981). Так что упоминание о «крайней неприятности для птиц» самцов непарного шелкопряда в работе (Lyytinen et al., 2004а) – это, видимо, какая-то ошибка. Выше мы уже разобрали достаточное число таких ошибок – когда одни авторы считали определенных бабочек несъедобными, но позже эти бабочки оказывались вполне съедобными.

Таким образом, мы получаем эволюционный нонсенс – белая окраска совершенно не нужна самке непарного шелкопряда. Такая окраска гарантированно повышает заметность этой бабочки для практически любых хищников, полагающихся на зрение. Тем не менее, самка непарного шелкопряда под таким давлением естественного отбора никуда не эволюционирует. Не эволюционирует на протяжении тысяч лет. А может быть, десятков или даже сотен тысяч лет.

Какие-нибудь другие силы, которые бы заставляли самку непарного шелкопряда оставаться белой, несмотря на соответствующее давление хищников – не выявлены (см. выше). И одновременно мы теперь знаем, насколько важна правильная окраска для съедобных бабочек. На примере березовой пяденицы, которая обитает в тех же лесах, что и непарный шелкопряд, мы теперь точно знаем, что эволюция окраски в сторону покровительственной крайне рекомендуется таким бабочкам. Собственно, самец непарного шелкопряда именно так и окрашен. А вот его самка почему-то упрямо не хочет подчиняться требованиям «единственно верного учения». Несмотря на то, что белая окраска самки непарного шелкопряда совершенно не нужна даже её самцу (см. выше).

И если бы таким образом белела только самка непарного шелкопряда, то этот факт еще можно было бы «простить» дарвиновской теории. Может быть, это такое редчайшее исключение в природе? Может быть, просто гены так «сцепились» (очень неудачным образом) именно у самки непарного шелкопряда, и теперь белая окраска этой бабочки связана с каким-нибудь жутко полезным признаком? Например, с плодовитостью? Или с отращиванием (допустим) ног? Или крыльев?

Но поскольку таких «исключений» в природе, на самом деле – огромное число, то есть, в природе имеется огромное изобилие как белых бабочек, так и любых других, то это уже получается не исключением, а массовым явлением. И это массовое явление принципиально не вписывается в теорию «выживания более приспособленных». Ведь мы теперь точно знаем, что согласно этой теории, у бабочек, ведущих образ жизни, сходный с образом жизни березовой пяденицы, должна развиваться покровительственная окраска в результате соответствующей эволюции. Однако не развивается (в очень многих случаях).

Отсюда можно сделать вывод, что биологические виды просто не могут изменяться. Во всяком случае, по определенным видовым признакам. По таким признакам биологические виды не изменяются даже в том случае, если эти признаки биологически не целесообразны, то есть, просто вредны для выживания.

А могут «эволюционировать» биологические виды только по тем признакам, изменчивость которых… изначально характерна для этих видов. Например, березовая пяденица столь эффектно «потемнела» под хищническим давлением птиц, может быть, не потому, что эволюционировала. А потому, что такая изменчивость окраски просто свойственна этому виду? И вот в таких (допустимых для этого вида) рамках внутривидовой изменчивости естественный отбор и смог с ней «поработать».

А для тысяч других видов ярких бабочек, подобная изменчивость просто не характерна. Вот они никуда и не «эволюционируют». И выживают так как могут, с теми признаками, которые им даны.

Можно, конечно, продолжить настаивать на том, что у тысяч видов белых (и вообще ярких и красивых бабочек других расцветок) просто «гены сцепились таким специфическим образом», что их яркая окраска оказалась жестко связанной с чем-нибудь невыносимо полезным. Но такое заявление, по сути, как раз и означает постулирование неизменности видов. Ведь если видовые признаки не могут изменяться (неважно по каким причинам) в массовом порядке, то это как раз и означает, что виды неизменны (по факту).

9.5. БЕЛЯНКИ БЕЛЫЕ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАГРЕВАТЬСЯ НА СОЛНЦЕ?

Иногда озвучивается еще одна версия, почему некоторые бабочки белые. Предполагается, что это связано с особенностью их обогрева на солнце. В рамках этой гипотезы предлагается считать, что белая окраска нужна для того, чтобы обогреваться за счет отражения солнечных лучей. Белая бабочка приподнимает крылья таким образом, что они принимают форму «V». В результате, солнечные лучи, отражённые от белой поверхности крыльев, в конце концов, фокусируются на темном туловище бабочки.

Данная гипотеза предполагает, что подобная форма обогрева тела очень эффективна, позволяет бабочке значительно экономить время на разогрев тела, и поэтому некоторые бабочки и имеют светлую окраску, несмотря на повышенный риск хищничества...

К сожалению, проблем у этой гипотезы даже еще больше, чем у предыдущих. Прежде всего, эта гипотеза совершенно не универсальна. Например, огромное число сумеречных и ночных бабочек - вообще не могут складывать крылья способом, необходимым для данной гипотезы. Тем не менее, большое число из них – белые, или имеют другую яркую окраску. То есть, эти бабочки вообще не могут обогреваться так, как требуется в рамках этой гипотезы, но тем не менее, эти бабочки всё равно белые (или имеют другую яркую окраску, в том числе, и в ультрафиолетовом спектре).

Кроме того, они и не летают (или летают очень неохотно) в светлое время суток. Поэтому подобный обогрев им просто не нужен. Можно, конечно, предположить, что эти бабочки обогреваются (описанным выше способом) особо лунными ночами... но, как только что было сказано выше, эти бабочки просто неспособны «поставить» крылья нужным образом.

С другой стороны, если мы посмотрим на бабочек, обитающих в самых северных широтах, то есть там, где эффективные способы прогрева тела, казалось бы, особенно важны... то обнаружится, что большая часть видов бабочек, обитающих в холодных широтах, имеют не светлую, а наоборот, темную окраску крыльев. То есть, полярные бабочки предпочитают прогреваться не с помощью отражающей фокусировки лучей на туловище, а наоборот, с помощью прямого поглощения солнечных лучей всей поверхностью тела и в особенности крыльями (которые обеспечивают большую поверхность нагрева).

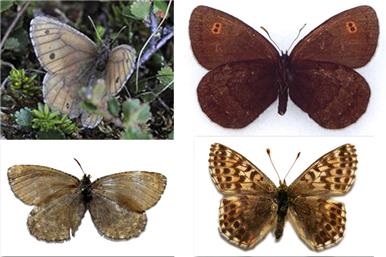

Вот несколько наших самых северных видов бабочек (Рис. 61):

Рисунок 61. Несколько «полярных» видов бабочек. Слева направо и сверху вниз: Oeneis norna , Erebia rossii , Oeneis melissa , Boloria alaskensis . Как видим, все представленные бабочки имеют темную окраску крыльев.

Примерно такую же картину мы наблюдаем и в горных местностях, где эффективный способ прогрева тоже, казалось бы, важен (правда, здесь еще добавляется фактор ультрафиолетового излучения). Тем не менее, и в горных областях мы тоже наблюдаем бабочек самой разной окраски, как темной (те же чернушки, некоторые голубянки и др.), так и промежуточной (многие желтушки, шашечницы, голубянки и др.), так и белой (например, многие бабочки рода Parnassius).

Вообще, следует обратить особое внимание именно на это обстоятельство - окраска бабочек зависит не столько от экологических факторов, сколько от принадлежности к конкретному таксону. Например, белянки (подсемейство Pierinae) преимущественно белые; парнассиусы – тоже, в основном, белые; цвет желтушек (подсемейство Coliadinae), как правило, варьирует от самых темных до самых светлых оттенков желтого цвета (отсюда и название), чернушки (род Erebia) - в основном, темно окрашены. Голубянки (сем. Lycaenidae) обычно варьируют от самых темных до самых светлых (и крайне разнообразных) оттенков синего цвета (хотя у некоторых видов оба пола могут быть невзрачными бурыми). А в подсемействе червонцов (Lycaeninae) многие виды имеют бурую, оранжевую или даже исключительно яркую красную окраску крыльев. Так же характерна, например, расцветка шашечниц (род Euphydryas). Причем как окраской, так и узором - варьирование от самых темных до светлых оттенков рыжего цвета, перемежающегося в характерном «шахматном» порядке с черным или (реже) белым цветом. А вот, например, цвет пядениц (сем. Geometridae) может быть самым разнообразным. Зато все пяденицы имеют характерную, и вследствие этого, узнаваемую форму тела. И так далее.

Интересно, что и самка непарного шелкопряда тоже совсем не одна такая белая в своей группе. В этом же семействе бабочек, к которому принадлежит непарный шелкопряд (сем. волнянки), тоже немало аналогичных (белых) видов бабочек. Например, такие хорошо известные виды, как бабочка монашенка (Lymantria monacha), или ивовая волнянка (Leucoma salicis), или многие другие виды, своей окраской напоминают самок непарного шелкопряда.

То есть, мы фактически имеем дело с выраженными стилями дизайна, которые характерны (специфичны) для конкретных биологических таксонов. И с этим характерным стилем дизайна (конкретного таксона) самые разные экологические факторы, по сути, мало что могут сделать.

Например, мы можем наблюдать белых парнассиусов как на самых высокогорных и холодных альпийских лугах (на самой верхней границе распространения растительности), так и (столь же белых парнассиусов) в летнюю жару среди степной растительности средней полосы России... Мы можем наблюдать рыжих шашечниц - от северной Африки до северной Сибири. Синих голубянок, порхающих среди торфяников северных болот в лесотундре... и на жарком летнем астраханском лугу.

Привычные нам (в умеренных широтах) бабочки белянки и желтушки (подсемейства Pierinae и Coliadinae) встречаются от северных тундр до влажных экваториальных лесов. На берегах лесных речек где-нибудь в джунглях Боливии можно наблюдать целые «стада» этих (привычных нам) бабочек. А рядом с этими белянками и желтушками красуются экзотические тропические бабочки с совершенно потрясающей окраской, которую тоже вряд ли можно объяснить гипотезой «эффективного нагревания на солнце» (Рис. 62):