Рисунок 51. Слева самец голубянки красивой (Polyommatus bellargus). Справа самка этого же вида.[139]

При этом писатели-фантасты, рассказывающие о замечательных дизайнерских (!) способностях самок голубянок, почему-то забывают рассказать своим читателям заодно и о том, что бабочки, вообще-то, плохо видят. С нашей (человеческой) точки зрения, бабочки – это такие «полуслепые кроты», которые, во-первых, вообще видят только на очень небольшом расстоянии, а во-вторых, плохо различают детали и форму изображения. Причем способность различать детали и форму падает не постепенно, а очень резко по мере удаления объекта от бабочки. То есть, бабочки очень близоруки.

Насекомые вообще, в целом, весьма близоруки. Острота их зрения (и в смысле разрешающей способности, и в смысле дальности восприятия изображения), намного хуже, чем у позвоночных животных. Причем это является неизбежным физическим следствием самой специфики устройства сложного глаза насекомого (Land, 1997).

Наилучшим зрением среди насекомых обладают некоторые хищные насекомые, например, стрекозы (Land, 1997). А жуки, бабочки, или, например, пчелы являются далеко не самыми «глазастыми» насекомыми. Их острота зрения хуже, чем у нас на 1-2 порядка (в зависимости от конкретного вида).

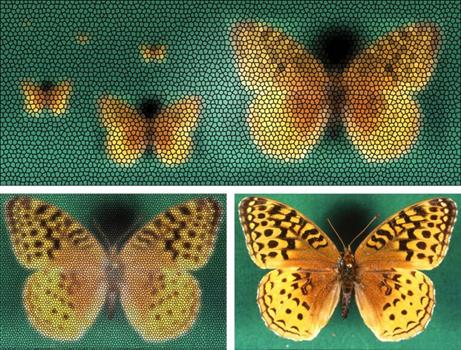

Для того чтобы Вы получили примерное представление о зрении бабочек, удобно использовать следующий рисунок (Рис. 52):

Рисунок 52. Внизу справа – исходное изображение бабочки (Speyeria cybele), которое видим мы (люди) с того расстояния, с которого Вы сейчас захотите его увидеть. Внизу слева – изображение этой же бабочки глазами другой бабочки с расстояния 7 сантиметров. Вверху справа большое изображение – это опять глазами этой же бабочки, но уже с расстояния целых 18 сантиметров. Более мелкие изображения вверху слева показывают, как видит бабочка этот же объект при его удалении на расстояние: 38 см, 71 см, 1.2 м, 2.1 м, 4.3 м. Рисунок создан проф. H.S. Horn (Dept. of Ecology & Evolutionary Biology) для ежегодного конкурса «Art of Science» в Принстонском университе ( США ), 2011 год .

Обратите внимание, насколько расплывчатым получается видение глазами бабочки. Детали исходного изображения расплываются уже на расстоянии 7 см. Многие тонкие детали рисунка вообще не видны уже на этом расстоянии. А на расстоянии 18 см практически полностью расплываются даже крупные детали узора. О дальнейшем увеличении расстояния и говорить нечего.

Таким образом, если Вы где-нибудь услышите, как очередной фантазёр (из числа верующих дарвинистов) рассуждает о появлении сложнейших узоров на крыльях многих бабочек в результате полового отбора, то просто помните, что это примерно всё равно, как если бы Вы предложили европейскому кроту заняться выбором узора для вышивания.

Например, вот такого (Рис. 53):

Рисунок 53. Пример бабочки, обладающей настолько тонкими и разнообразными деталями на крыльях, что все эти подробности вряд ли могут быть оценены другой такой же бабочкой в принципе (из-за чисто физических ограничений их зрения).

Понятно, что я сейчас немного утрирую. Реальная картина, конечно, несколько сложнее. На самом деле, бабочек в природе очень много разных видов. И понятно, что какие-то из них видят лучше, чем другие. Некоторые бабочки, отличающиеся особой зоркостью, способны визуально реагировать на объекты, удаленные от них на расстояние аж в несколько метров! А отдельные виды бабочек (подумать только!) даже могут реагировать на тот цвет, который является преобладающим в окраске их вида.

Впрочем, преобладающий цвет достаточно хорошо виден и на приведенном выше рисунке. Но дело в том, что в соответствующих исследованиях многие виды бабочек ведут себя так, как-будто они вообще не способны различить даже основной цвет объекта (см. ниже). То есть, значительная часть (исследованных) видов бабочек на практике не реагирует ни на разницу в деталях, ни на разницу в форме, ни даже на разницу в цвете тех объектов, которые им предлагают в качестве «самца» или «самки» даже с близкого расстояния. Хотя теоретически, цвета различать бабочки вполне способны (соответствующие чувствительные пигменты в их глазах имеются). Видимо, для таких бабочек подавляющее значение имеет запах полового партнера. И вот запах полового партнера (который заключается в специально выделяемых феромонах) бабочки чувствуют очень даже хорошо.

Кроме того, вероятно, важную роль играют особенности специфических движений во время ухаживания на близком расстоянии. Потому что как раз движения объекта - глаз насекомого фиксирует во много раз лучше, чем тонкие детали этого объекта.

9.4. ЗАГАДКА ЗА ЗАГАДКОЙ

И это я Вам сейчас показал мир глазами дневной бабочки, которая, в общем-то, неплохо видит (для бабочки). Как уже было сказано, некоторые особо зоркие дневные бабочки могут реагировать (например, различать силуэты крупных объектов) с расстояния в несколько метров. Но ведь есть и другие виды бабочек, зрение которых гораздо хуже. Тем не менее, многие из таких бабочек тоже имеют весьма тонкие узоры на крыльях.

Меньшая острота зрения у ночных бабочек – это почти неизбежное следствие из законов оптики. То, насколько хорошо мы видим какой-либо объект (на определенном расстоянии), грубо говоря, обеспечивается свойствами этого объекта, наших глаз и окружающих условий. Это, во-первых, контрастность этого объекта на окружающем фоне. Во-вторых, способность наших глаз различать эту контрастность, и еще способность различать мелкие детали изображения (то есть, разрешающая способность наших глаз). Причем, чем менее контрастно изображение, тем менее мы способны различать детали этого изображения.[140]

И наконец, огромную роль играет яркость освещения. Зависимость здесь такая - чем сильнее снижается интенсивность окружающего света, тем более контрастным (на окружающем фоне) должен быть объект, чтобы мы продолжали его видеть. А малоконтрастные объекты (или детали изображения) становятся вообще «невидимыми». И еще одна зависимость - чем сильнее падает освещенность, тем хуже становится разрешающая способность наших глаз.

Ночью интенсивность освещения падает на много порядков. Например, уровень освещенности в ясную ночь в полнолуние падает на 5-6 порядков по сравнению с ясным солнечным днем. Если же ночь ясна, но луны на небе нет, то освещенность падает еще в 100 раз. Если же ночное небо еще и затянуто сплошными облаками, тогда уровень освещенности падает еще примерно в 10 раз. И наконец, если бабочка, ищущая другую бабочку, находится в это время под густым растительным покровом (например, в нижнем ярусе леса), то уровень освещенности может упасть еще в 100 раз. Таким образом, в наиболее тяжелых случаях освещенность ночью может упасть на 11 порядков по сравнению с ярким солнечным днем (Warrant & Dacke, 2010).

Понятно, что разрешающая способность зрения (способность видеть мелкие детали), а также способность различать разные степени контраста – в ночных условиях должна существенно снижаться по сравнению с ясным днем. Но разрешающая способность даже у дневных бабочек – оставляет желать много лучшего. Тогда что же говорить о ночных бабочках?

Тем не менее, мы смотрим на целый ряд видов ночных бабочек, и видим вот что (Рис. 54):

Рисунок 54. Слева вверху пяденица великолепная (Iotaphora admirabilis). Справа вверху другая бабочка из этого же рода (Iotaphora iridicolor). Слева внизу крупным планом показаны мелкие детали окраски бабочки I. a dmirabilis – тонкие линии переходов между разными цветами (близкими по контрасту). Справа внизу показаны различия между деталями окраски заднего края задних крыльев I. admirabilis и I. iridicolor .

То есть, нашему взору открываются очень тонкие детали узора на крыльях двух близких видов бабочек. Например, мы видим близко расположенные тонкие параллельные полосы черного цвета на краях крыльев обоих видов бабочек. Эти тонкие полоски, по сути, представляют собой готовый тест на разрешающую способность зрения. Этот тест, наверное, с треском провалят даже дневные бабочки при дневном свете (см. выше). А уж про ночных бабочек в ночном свете здесь и говорить нечего. То же самое наблюдается и в отношении контрастности изображения. Мы видим тонкие переходы между весьма близкими цветами, что приводит к низкой контрастности подобных переходов (от сине-зеленых к желто-зеленым, или от зеленых к желтым, или от желтых к белым). Такие тонкие вещи вряд ли смогут различить в ночном свете даже животные с высокой разрешающей способностью глаз. Понятно, что с разрешающей способностью глаза насекомого – это сделать вообще невозможно.

Обращает на себя внимание еще одна интересная подробность. Приведенные виды бабочек различаются между собой очень тонкими деталями. Обратите внимание – у I. admirabilis параллельные черные полоски имеют примерно одинаковую длину вдоль всего края крыльев. А у I. iridicolor такие полоски, в основном, чередуются между собой в определенном порядке – между двумя длинными полосками находится одна более короткая (по всему краю крыльев). Интересно, кто следит за такими подробностями узоров? Понятно, что не сами бабочки. Они просто физически не способны на такие визуальные подвиги. И в борьбе за выживание этот признак тоже вряд ли пригождается (т.е. он почти наверняка биологически нейтрален). Так кто же заботится о сохранении этих характерных признаков по всему ареалу распространения разных популяций этих двух видов бабочек?

На мой взгляд, то, что мы с Вами сейчас разобрали – это прямой приговор «теории полового отбора» в отношении бабочек. Здесь верующим дарвинистам, чтобы спасти их дарвинизм, нужно срочно запихивать свой половой отбор куда-нибудь подальше. И экстренно «доставать из широких штанин» (С) версию о том, что все эти подробности узоров «просто так случайно получились».

Но и эта версия не слишком удовлетворяет некоторых биологов. Например, автор сравнительно недавнего обзора, посвященного «глазкам» на крыльях бабочек, тоже удивляется озвученному обстоятельству (Kodandaramaiah, 2011). Он отмечает, что разнообразие «глазков» на крыльях бабочек – просто потрясающе (особенно в некоторых семействах и родах). Но при этом, разные виды бабочек четко различаются такими признаками.[141] Автор обзора недоумевает, какая сила может поддерживать все эти различия. Если такое разнообразие - «дело рук» чисто случайных эволюционных сил (мутации, дрейф генов, эффект основателя), тогда такие признаки должны демонстрировать соответствующую изменчивость. Но автор обзора отмечает, что собранные коллекции насекомых демонстрируют высокую устойчивость подобных признаков (мелких, но видоспецифичных) как в пространстве, так и во времени (Kodandaramaiah, 2011). В конечном итоге автор обзора заключает, что для объяснения этого удивительного феномена «нужны будущие исследования».[142]

Причем этот феномен совсем не ограничивается только одними бабочками. То же самое можно сказать и про огромное число других биологических видов. Вот как (о том же самом) высказался когда-то знаменитый российский биолог С.С. Четвериков (Четвериков, 1983):

Систематика знает тысячи примеров, где виды различаются не адаптивными, а безразличными в биологическом смысле признаками, и стараться подыскивать им всем адаптивное значение является столь же мало производительной, как и неблагодарной работой, где подчас не знаешь, чему больше удивляться: бесконечному ли остроумию самих авторов или их вере в неограниченную наивность читателей.

Итак, наблюдаемую устойчивость (видоспецифичность) нейтральных биологических признаков при одновременном поразительном разнообразии таких признаков – дарвинизм объясняет не слишком убедительно. Такое разнообразие в рамках дарвинизма можно объяснить только тем, что «просто так случайно получилось». Но тогда непонятно, почему эти признаки воспроизводятся (биологическими видами) во времени и пространстве так устойчиво, что это даже позволяет систематикам использовать такие особенности в качестве диагностических признаков вида.[143] Ведь в рамках современной теории эволюции, нейтральные биологические признаки должны совершенно свободно изменяться от популяции к популяции, ограничиваясь лишь частотой случайных мутаций (по соответствующим локусам).

Таким образом, объяснение устойчивости даже нейтральных биологических признаков уже вызывает определенные затруднения.

Но как быть в тех случаях, когда окраска явно вредна? Когда окраска слишком заметна для дневных птиц? Например, на приведенном выше рисунке, окраску одной из двух рассмотренных бабочек - вряд ли можно назвать покровительственной. Длинные и яркие цветные полосы, скорее, привлекают внимание и демаскируют, чем скрывают эту бабочку. И что теперь делать? Засовывать версию со «случайной игрой природы» обратно, и снова доставать «половой отбор» (у полуслепых бабочек)?

Наконец, следует отметить, что довольно часто крылья бабочек имеют сложные и одновременно яркие (!) узоры с обеих сторон крыльев. А это значит, что если придерживаться гипотезы полового отбора, то нам придётся предположить, что в ходе этого полового отбора одна бабочка вертится перед другой, как перед зеркалом, демонстрируя то нижнюю часть своего рисунка, то верхнюю (на крайне близком расстоянии). А вторая бабочка всё это хорошо запоминает (или даже записывает). И потом выносит свой суровый вердикт.

Ну а если серьезно, то большинство энтомологов сходятся во мнении, что те яркие, красивые и потрясающе разнообразные узоры, которые демонстрируют нам тысячи видов бабочек… на самом деле, не используются для взаимодействия этих бабочек друг с другом. Следовательно, «теория полового отбора» в отношении бабочек «пролетает, как фанера над Парижем» (С).

Впрочем, отдельные специалисты так не считают. И периодически удивляют мир научными сообщениями о великих подвигах бабочек на ниве полового отбора. Чтобы читатель понял, над чем я сейчас пытаюсь иронизировать, мне необходимо привести конкретные примеры.

Известно, что биологи давно хотят решить проблему наличия «глазков» на крыльях бабочек. Многие виды бабочек имеют на своих крыльях специфические круглые изображения, которые можно назвать «глазками». И вот биологи гадают, зачем эти глазки нужны бабочкам. Одна из наиболее популярных гипотез предполагает, что «глазки» нужны бабочкам для отпугивания хищников. Но проблема не решается так просто. Дело в том, что разнообразие «глазков» на крыльях бабочек – огромно. Их размер, число, цвет и расположение варьируют на крыльях разных видов почти бесконечным образом. Например, далеко не все «глазки» имеют большой размер, или сходство с глазами. У многих видов бабочек на крыльях расположены глазки маленького размера, которые вряд ли кого-нибудь испугают. Глазки могут быть разного цвета. Или наоборот, одинакового. Глазки бывают яркими, красочными и броскими… или не очень броскими (или даже совсем не броскими). Глазки могут быть расположены как на верхней, так и на нижней стороне крыльев бабочки. Они могут быть как единичными, так и многочисленными. Выстраиваясь при этом в определенные узоры, или не выстраиваясь.[144]

Поэтому имеются и другие гипотезы причин наличия глазков у бабочек. Например, еще одна гипотеза предполагает, что глазки нужны для того, чтобы отвлекать внимание птиц от жизненно важных частей тела бабочки. Ну и, конечно, версии полового отбора в отношении глазков тоже высказываются - что глазки могут быть задействованы в половых предпочтениях бабочек.

В связи с этим, разными авторами были выполнены целые серии исследований, посвященных изучению возможной роли глазков на крыльях бабочек. В ходе этих исследований были получены столь разнообразные результаты, что всю эту «эпопею» я опишу ниже в специальном разделе (для интересующихся). А сейчас расскажу только о двух конкретных исследованиях, которые имеют отношение к версии «полового отбора».

Итак, в одной из работ (Breuker & Brakefield, 2002) авторы исследовали половые предпочтения самок дневных бабочек Bicyclus anynana в отношении «глазков» на крыльях их самцов. И у этих авторов получилось, что самки этих бабочек, оказывается, предпочитают таких самцов, у которых дорсальные («спинные») глазки на передних крыльях - больше, чем у других самцов.

При этом у бабочек этого вида имеются и другие, очень похожие глазки еще и на нижней стороне переднего крыла. Более того, на нижней стороне задних крыльев у этих же бабочек находится вообще целая серия глазков, тянущихся вдоль всего заднего крыла (Рис. 55):

Рисунок 55. Окраска крыльев самцов и самок Bicyclus anynana на дорсальной и вентральной стороне, и в зависимости от сезона года (эти бабочки образуют разные формы, различающиеся по окраске во время влажного и сухого сезона). Изображение взято из работы (San Martin et al., 2011).

В связи с этим, объяснять наличие только «спинных» глазков, и только на передних крыльях результатом полового отбора, при наличии множества практически таких же глазков еще и на нижней стороне обоих крыльев – такой подход, кажется, выглядит немного однобоким. Однако это обстоятельство авторов не смутило.

Более того, даже сами дорсальные «глазки» (предполагаемый предмет воздыханий самок) имеются не только у самцов, но и… у самих самок. Причем даже размер этих глазков у самок этого вида ничуть не меньше, чем у самцов (Breuker & Brakefield, 2002). Спрашивается, что это за «половой отбор» такой, в результате которого отбираемый признак ничуть не усиливается?

Тем не менее, исследователи всё-таки постановили, что самки Bicyclus anynana выбирают самцов, ориентируясь именно на большой размер «спинных» глазков.[145]

Таким образом, у этих исследователей получилось, что бабочки – это весьма зоркие «товарищи», которые вполне способны придирчиво оценить даже такие мелкие детали, как относительный размер глазков на верхней стороне крыльев (Рис. 56):