«Несмотря на многочисленные публикации на эту тему, нет двух молекулярных исследований, которые бы реконструировали Panthera с той же самой топологией»

И видимо, в качестве выхода из этой ситуации, авторы работы (Davis et al., 2010) предложили… уже свой вариант филогении обсуждаемых видов крупных кошек. Естественно, тоже на основании соответствующих молекулярных исследований, причем весьма обширных. В этом варианте классификации лев и леопард опять становятся наиболее близкими друг другу. К этим видам уже примыкает ягуар. А наиболее удаленными от этой троицы снова оказываются тигр и снежный барс. Которые, в свою очередь, не слишком близки друг к другу, но всё же ближе, чем к льву, леопарду и ягуару.

Вот на этой окончательной ноте я бы и хотел закончить…

Если бы в 2011 году не вышла новая (очередная) работа (Wei L. et al., 2011), в которой лев и снежный барс снова оказались настолько близки друг к другу, что даже потеснили в этом деле леопарда (леопард оказался более удален от льва, чем лев от снежного барса).

Ну а в 2013 году… (правильно!) вышла новая работа, которая утверждает, что опять «восстановила справедливость», указав на льва и леопарда, как на наиболее близкие виды, и немного отодвинув от этой парочки снежного барса (Bagatharia et al., 2013). То есть, снежный барс опять оказался близким родственником льву, но все же менее близким, чем леопард.

Похоже, это может продолжаться бесконечно – непонятно, сколько еще времени молекулярно-генетические исследования будут «радовать» нас бесконечным тасованием своих «филогенетических колод». И в зависимости от того, какие конкретно массивы разных генов были взяты для анализа – знакомить с новыми и новыми вариантами «эволюционных путей»… Интересно, если бы мы так же почтительно слушали профессиональных гадателей на кофейной гуще, которые, пристально вглядываясь «во глубину кофейных гущ», черпали бы оттуда откровения о возможных путях эволюции крупных кошек… мы бы провели время с такой же пользой?

5. АНАТОМИЯ И ЭМБРИОЛОГИЯ НЕ МОГУТ ДОКАЗАТЬ ДАРВИНИЗМ

Еще хуже дела обстоят в области «эволюционной» сравнительной анатомии, морфологии и эмбриологии. Потому что из этих фактов уже не то что не «вытащить» конкретную силу (или механизм), которая привела к эволюционным изменениям, но даже нельзя утверждать, что сам факт изменения таксонов (их происхождение друг из друга) имел место.

Действительно, ну и что, что (допустим) эмбрионы разных живых существ похожи друг на друга? Троллейбусы и автобусы - тоже похожи. Однако отсюда не следует, что троллейбусы произошли от автобусов в ходе эволюции, да еще и по механизму «случайные мутации+естественный отбор». Наоборот, мы точно знаем, что троллейбусы и автобусы возникли независимо. Если здесь и была какая-то зависимость, то только в головах у изобретателей и конструкторов этих троллейбусов и автобусов, которые использовали сходные планы при создании этих машин.

Тем более забавно звучит опора на морфологическое сходство (как доказательство чего-то там)… в рамках самой же теории эволюции, которая свободно оперирует понятием конвергенция форм. Конвергенция форм, в переводе с «эволюционного языка» на русский, как раз и означает именно сходство, но сходство таких видов, которые заведомо не являются друг другу родственниками. Например, теория эволюции предлагает нам поверить, что очень серьезное сходство между обыкновенным волком и австралийским сумчатым волком - это не более чем случайное эволюционное совпадение. А на самом деле, последний общий предок этих животных жил аж 160 млн. лет назад (см. ниже).

Еще теория эволюции уверяет нас (опираясь на молекулярно-генетические данные), что явное сходство ястребиных и соколиных птиц (Рис. 25) - это тоже случайное эволюционное совпадение. А на самом деле, эти группы птиц довольно далеки друг от друга. Соколиные генетически сгруппировались с воробьиными и попугаями, в то время как ястребиные оказались в заметном отрыве (Hackett et al., 2008). Отсюда следует, что к своему хищническому образу жизни соколиные и ястребиные пришли независимыми эволюционными путями (Hackett et al., 2008).

Рисунок 25. На этих фотографиях изображена совсем не одна и та же птица в разных ракурсах. На левой фотографии - полосатый лесной сокол (Micrastur ruficollis). На правой фотографии - ястреб-перепелятник (Accipiter nisus). Получается (согласно молекулярно-генетическим данным), что птица на левой фотографии ближе к попугаям и к воробьям, чем к птице на правой фотографии.

Ну и как после таких кульбитов с «конвергенцией форм» у теории эволюции хватает смелости уверять, что то же самое морфологическое сходство в других случаях доказывает эволюционное происхождение биологических таксонов друг из друга?

Получается очень забавная ситуация, которую можно описать таким образом:

- Морфологическое сходство организмов (морфологическое, анатомическое, эмбриологическое) доказывает эволюционное происхождение биологических таксонов друг из друга... кроме тех случаев, когда морфологическое сходство организмов не доказывает эволюционное происхождение таксонов друг из друга (сходство имеют такие биологические таксоны, которые друг из друга не происходили)...

Это классический пример таких «предсказаний» современной теории эволюции, которые автоматически делают из этой теории просто гения правильных предсказаний. Действительно, если мы скажем, что:

- Согласно нашей теории, в четверг должен пойти дождь или дождь пойти не должен...

То наша теория окажется наисильнейшей. Ведь что бы теперь ни случилось в четверг - мы всё равно правильно предсказали это событие!

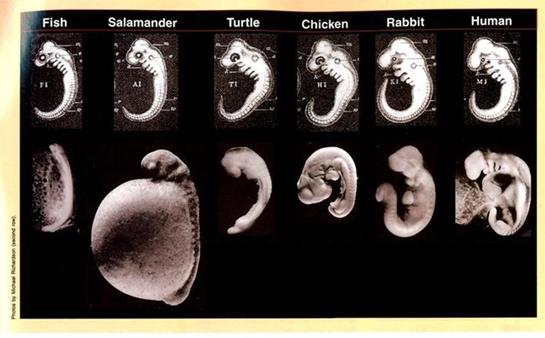

Дело многократно осложняется еще и тем, что на самом деле, уже упомянутые нами эмбрионы - во многих отношениях не похожи друг на друга. Эмбрионы похожи только на рисунках Геккеля, который, как известно, чересчур увлёкся их рисованием, пририсовав им то, чего не было у оригиналов (или наоборот, недорисовав). Чтобы понять, насколько «стилизованные» рисунки Геккеля отличаются от оригиналов, можно посмотреть на рисунок 26: [78]