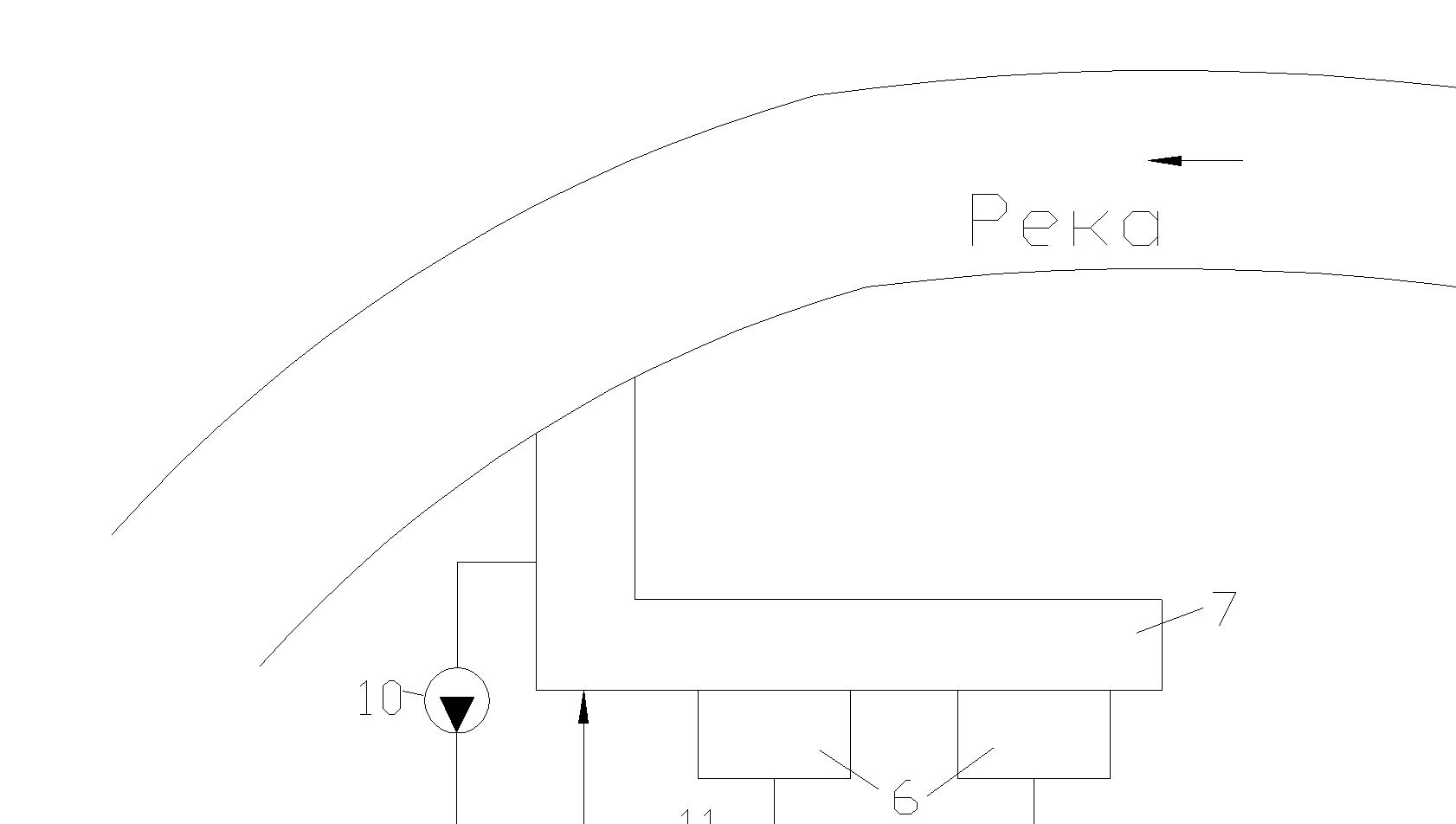

Рис. 1.3. Схема включения регенеративного подогрева питательной воды

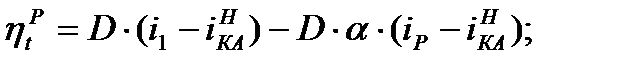

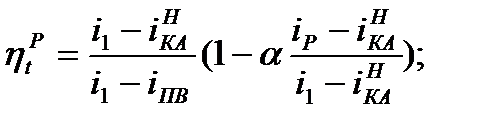

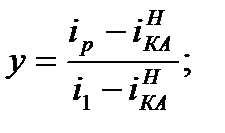

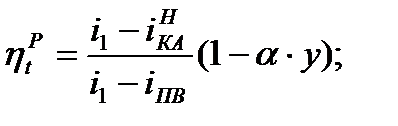

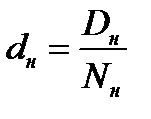

у – коэффициент недовыработки эл. энергии регенеративным потоком пара.

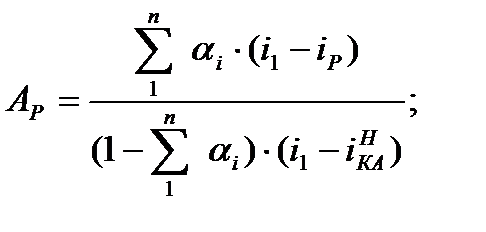

где: i =1 - n , n – число отборов.

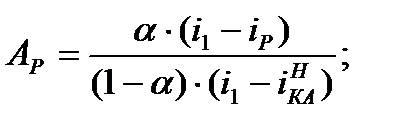

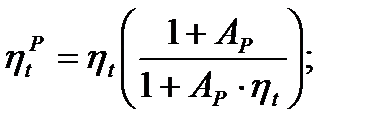

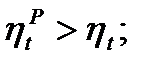

Ар – энергетический коэффициент регенеративного отбора (отношение работы регенеративного потока пара к работе потока пара, идущего через конденсатор).

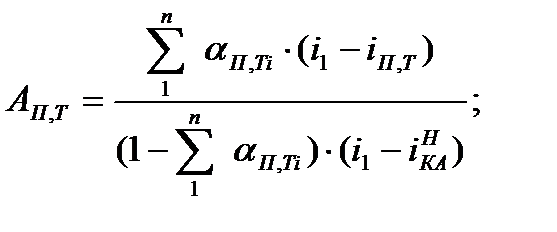

АП,Т – коэффициент производственных теплофикационных отборов.

При давлении Р0 до 10 МПа число отборов n=4-5, Р0 до 24 МПа n=8-10,

Ар↑, α↑, i р ↓.

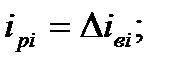

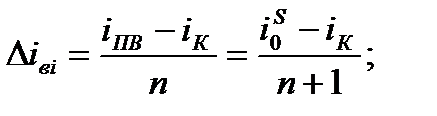

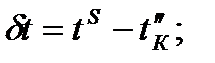

- условие, определяющее давления в отборах.

- условие, определяющее давления в отборах.

- теплопадение между соседними регенеративными отборами,

- теплопадение между соседними регенеративными отборами,

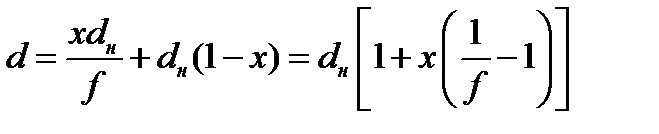

- недогрев питательной воды в каждом регенеративном подогревателе.

- недогрев питательной воды в каждом регенеративном подогревателе.

Конечная температура регенеративного подогрева питательной воды, соответствующая максимальному КПД и наименьшему расходу топлива называется теоретически наивыгоднейшей температурой регенеративного подогрева. Определение этой температуры - очень сложный процесс.

На ТЭС обычно используются смешивающие и поверхностные типы регенеративных подогревателей. В смешивающих подогревателях подогрев происходит за счет конденсации пара. Их достоинство состоит в том, что в них величина недогрева  минимальна. А их недостаток состоит в том, что их применение ограничено, т.к. давление смешиваемых веществ должно быть одинаковым. В поверхностных подогревателях подогрев происходит за счет развитой поверхности. Они нашли широкое применение из-за того, что величина недогрева δ t для ПВД >3ºС, для ПНД ~3ºС. Для увеличения экономичности за счет недогрева теплообменные аппараты выполняют с охлаждением пара и охлаждением дренажа, но за счет этого увеличивается стоимость аппарата.

минимальна. А их недостаток состоит в том, что их применение ограничено, т.к. давление смешиваемых веществ должно быть одинаковым. В поверхностных подогревателях подогрев происходит за счет развитой поверхности. Они нашли широкое применение из-за того, что величина недогрева δ t для ПВД >3ºС, для ПНД ~3ºС. Для увеличения экономичности за счет недогрева теплообменные аппараты выполняют с охлаждением пара и охлаждением дренажа, но за счет этого увеличивается стоимость аппарата.

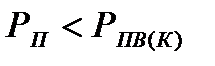

Тепло дренажа используется для подогрева конденсата, поступающего в аппарат. В части регенеративного подогрева питательной воды, находящейся под действием питательных насосов используются подогреватели с коллекторной системой. Отличается надежной работой и малой чувствительностью к колебаниям нагрузки. Реализуется при условии  , когда обеспечивается невскипание воды в трубках (т.е. не возникают кавитация и гидроудары).

, когда обеспечивается невскипание воды в трубках (т.е. не возникают кавитация и гидроудары).

1.1.9. Схемы отвода дренажей.

На надежность влияет схема отвода дренажей греющего пара из регенеративных подогревателей. Схемы отвода дренажей должны отвечать требованиям:

- надежность работы при всех режимах и их изменениях, при пусках и остановах;

- минимальные необратимые потери от смешивания потоков теплоносителей и от вытеснения нижерасположенных отборов;

- высокая степень автоматизации и наличие надежной защиты при неисправностях и аварийных режимах.

Можно выделить 5 основных схем отвода дренажей:

- с подъемными насосами – это самая экономичная схема, но ненадежная, т.к. в дренажном насосе может происходить вскипание, что недопустимо;

- с опускными насосами - меньшая вероятность кавитации;

- с каскадным подъемом дренажа;

- с каскадным сливом дренажа;

- смешанные.

В схеме с каскадным сливом дренажа отсутствует дренажный насос, а дренажи протекают под действием разности давлений в регенеративных подогревателях. Последняя схема самая неэкономичная. При ней происходит самовскипание дренажа, т.е. вытесняется пар, идущий в отборы. Поэтому необратимые потери теплоты растут, особенно, на последнем регенераторе, а тепло дренажей сбрасывается в атмосферу.

1.1.10. Тепловая экономичность ТЭЦ

Комбинированной выработкой называется процесс, при котором теплота рабочего тела частично или полностью отработавшего в тепловом двигателе используется для покрытия внешних и внутристанционных тепловых нагрузок.

Внешние тепловые нагрузки – это теплофикация (централизованное теплоснабжение внешних потребителей на базе выработки тепловой электрической энергии). Именно теплофикация обеспечивает экономию топлива нагрузки, поэтому теплофикация широко используется.

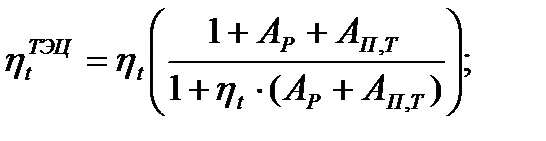

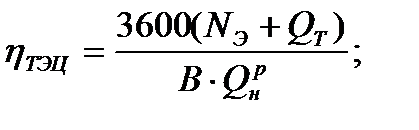

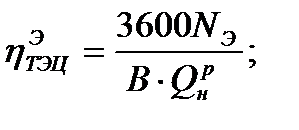

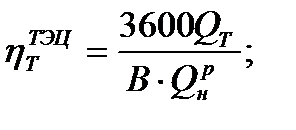

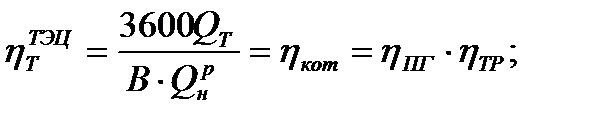

Любой КПД должен показывать, что экономия должна расти. В ТЭЦ недостаток: КПД увеличивается при уменьшении выработки электроэнергии, максимальный КПД при нулевой выработке.

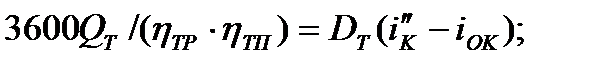

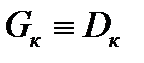

Считается, что на ТЭЦ выработка тепловой энергии практически равна выработке в котельной, т.е.

А на выработку электрической энергии идет остальная часть.

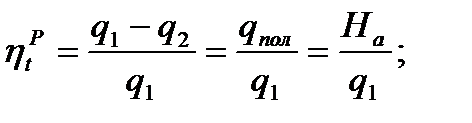

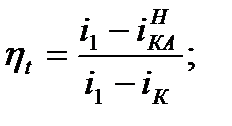

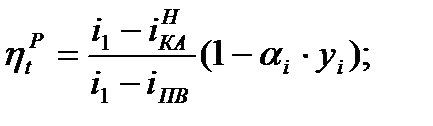

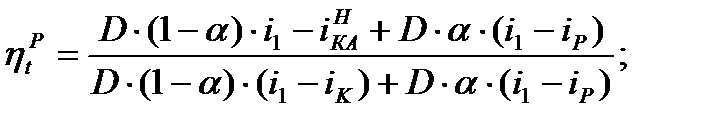

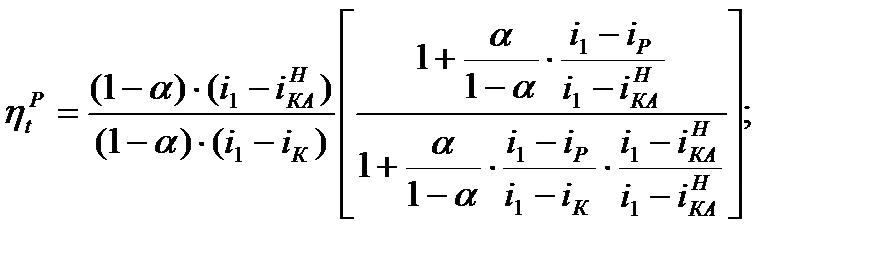

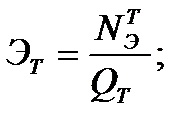

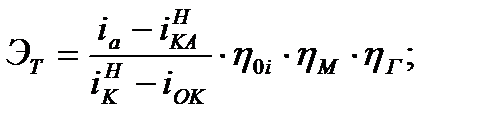

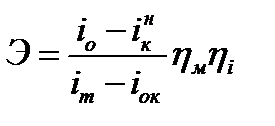

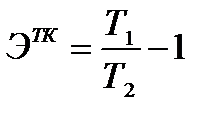

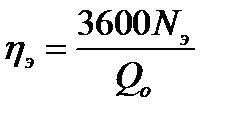

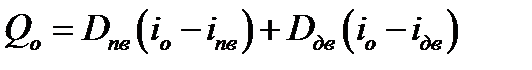

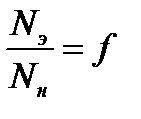

Строгим показателем тепловой эффективности ТЭЦ является удельная выработка электроэнергии.

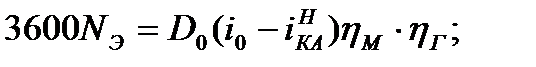

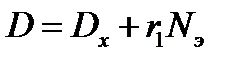

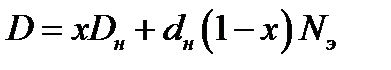

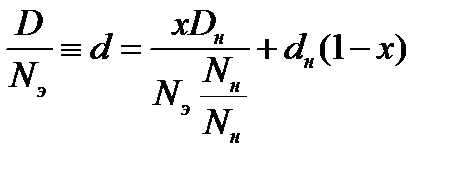

где - N э – электрическая мощность, вырабатываемая в единицу времени паром, поступающим из турбины с противодавлением, либо отборов к внешнему тепловому потребителю, а также на регенеративный подогрев питательной воды.

или

или

Таким образом, Э T↑, если i 0↑ (t 0↑, P 0↑), Э T↑, если i к н ↓(РТ↓), Э T↑, если ↑η0 i , ηМ, ηГ, Э T↑, если i ок↑.

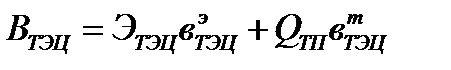

1.1.11. Удельные показатели работы ТЭЦ

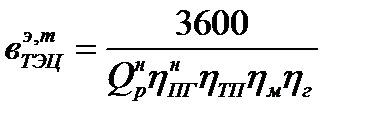

,

,  - удельные расходы топлива на выработку тепловой и электрической энергии. По принятой методике всю экономию относят на выработку электроэнергии. Тогда:

- удельные расходы топлива на выработку тепловой и электрической энергии. По принятой методике всю экономию относят на выработку электроэнергии. Тогда:

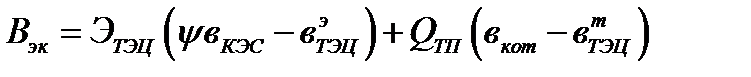

Тогда экономия будет определяться из выражения:

1. Годовой расход топлива на ТЭЦ определяется расчетом тепловой схемы ТЭЦ при достаточном количестве режимов работы станции.

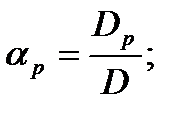

- удельная выработка электроэнергии на теплопотреблении:

- удельная выработка электроэнергии на теплопотреблении:

В различные периоды одинаковый отпуск теплоты теплопотребителю дает различную экономию топлива. ЭТ может изменяться на 10÷15% при изменении температуры прямой и обратной сетевой воды, а экономия и приведенные затраты могут изменяться в несколько раз.

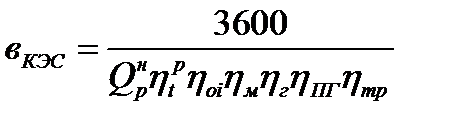

2. Способ расчета экономии топлива по удельным энергетическим показателям проектируемой ТЭЦ и замещаемых КЭС и котельной.

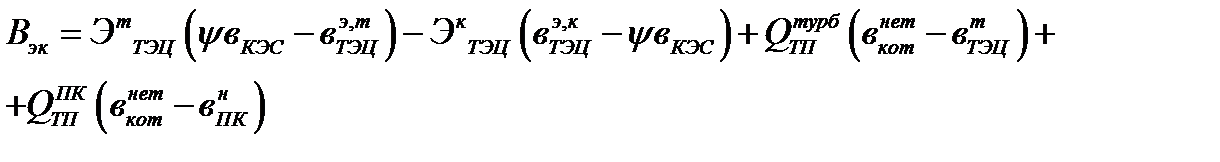

Вся вырабатываемая энергия на ТЭЦ вырабатывается комбинированным или чисто конденсационным способом.

Первое слагаемое определяет экономию топлива на ТЭЦ, достигаемую при выработке электроэнергии на тепловом потреблении (т.е комбинированным способом) при отнесении всех выгод комбинирования на счет электроэнергии.

- удельный расход топлива на выработку электроэнергии на ТЭЦ комбинированным способом

- удельный расход топлива на выработку электроэнергии на ТЭЦ комбинированным способом

Второе слагаемое учитывает перерасход топлива на ТЭЦ, вызванный тем, что  >

>  .

.

Третье слагаемое определяет экономию топлива на ТЭЦ в случае, когда КПД парогенераторов на ТЭЦ выше, чем КПД замещаемой районной котельной. В обратном случае третье слагаемое определяет перерасход.

- отпуск теплоты внешним потребителям непосредственно из турбины.

- отпуск теплоты внешним потребителям непосредственно из турбины.

Четвертое слагаемое учитывает экономию (или перерасход) топлива, обусловленную разницей в КПД пиковых котлов на ТЭЦ и КПД замещаемой котельной.

1.1.12. Потери пара, питательной воды и конденсата на тепловых станциях и их восполнение

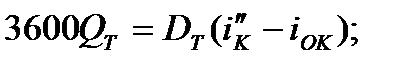

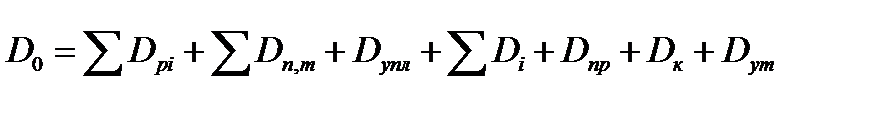

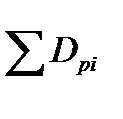

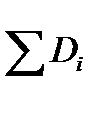

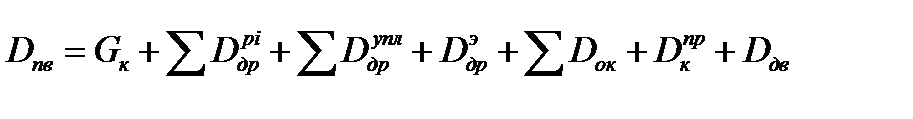

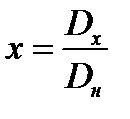

Паровой расход турбоустановки

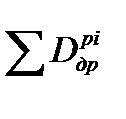

- расход пара в регенеративный отбор;

- расход пара в регенеративный отбор;

- в производственный и теплофикационный отбор;

- в производственный и теплофикационный отбор;

- через лабиринтные (концевые) уплотнения;

- через лабиринтные (концевые) уплотнения;

- различные технологические отборы пара в турбоустановке (пар на эжектор, обдув поверхностей нагрева, на распыл мазута в форсунках, на привод питательных насосов, на подогрев воздуха и мазута);

- различные технологические отборы пара в турбоустановке (пар на эжектор, обдув поверхностей нагрева, на распыл мазута в форсунках, на привод питательных насосов, на подогрев воздуха и мазута);

- расход пара в конденсатор;

- расход пара в конденсатор;

- утечки пара в турбоустановке через различные неплотности.

- утечки пара в турбоустановке через различные неплотности.

- расход воды из конденсатора;

- расход воды из конденсатора;

- дренажи регенеративных подогревателей;

- дренажи регенеративных подогревателей;

- дренажи пара из уплотнений;

- дренажи пара из уплотнений;

- дренажи пара, подаваемого на эжектор турбины;

- дренажи пара, подаваемого на эжектор турбины;

- расходы обратного конденсата внешнего потребителя;

- расходы обратного конденсата внешнего потребителя;

- расход конденсата пара, образовавшегося в расширителе непрерывной продувки;

- расход конденсата пара, образовавшегося в расширителе непрерывной продувки;

- расход добавочной воды.

- расход добавочной воды.

Потери пара, конденсата и питательной воды на 1%, снижают КПД станции примерно на 1%.

Величина потерь на станции регламентирована нормами:

- на станциях до 100 атм не выше 1,5%;

- свыше 100 атм не выше 1%.

В среднем потери составляют 0,6÷0,8%. Потери 10÷15% для производственных ТЭЦ, когда пар загрязняется.

1.1.13. Методы по снижению потерь пара, конденсата

и питательной воды

1. Применение совершенных способов подготовки добавочной воды.

2. Применение в барабанных ПГ ступенчатого испарения, где продувка осуществляется из солевых отсеков, тем самым снижается объем продувки.

3. Сбор чистого конденсата от всех станционных потребителей (от всех элементов станции), в том числе при пусках и остановах.

4. Максимальное применение сварных соединений в трубопроводах и аппаратах паросиловой установки.

5. Организация сбора и возврата конденсата от внешних потребителей.

6. Для снижения потерь пара, конденсата и питательной воды входит использование сальникового и эжекторного подогревателей. Первый - предназначен для утилизации теплоты пара, проходящего через концевые уплотнения турбины. Второй - предназначен для утилизации тепла пара, подаваемого в эжектор (для поддержания вакуума в конденсаторе турбины).

1.1.14. Деаэрация воды на ТЭС

Питательная вода паровых котлов ТЭС высокого давления согласно ПТЭ должна иметь жесткость не более 0,2 мкг-экв/кг, содержать кислорода менее 10 мкг/кг. Главным устройством, удаляющим газы из питательной воды является деаэратор. Принята следующая классификация деаэраторов паротурбинных установок ТЭС:

I) По назначению:

- деаэраторы питательной воды паровых котлов;

- деаэраторы подпиточной воды тепловых сетей;

- деаэраторы добавочной воды и обратного конденсата внешних потребителей.

II) По давлению греющего пара:

- 6÷8 ат - деаэраторы высокого давления (используются для деаэрации питательной воды; устанавливаются в рассечку между группой ПВД и ПНД);

- 1,2 ат - деаэраторы атмосферного типа (используются для деаэрации подпиточной и добавочной воды; устанавливаются после ХВО);

- 7,5÷50 кПа - вакуумные деаэраторы (применяются в тепловых сетях и на водогрейных котельных: там, где нет пара).

III) По конструкции:

- смешивающего типа (смешение потоков греющего пара и обогреваемой деаэрируемой воды);

- деаэраторы перегретой воды с внешним предварительным нагревом воды отборным паром.

IV) По принципу формирования межфазной поверхности теплоносителя:

- барботажного типа;

-струйного (тарельчатого) типа;

- пленочного типа;

-капельного типа.

1.1.15. Энергетические характеристики турбоагрегатов

Рассмотрим теперь следующие энергетические характеристики турбоагрегатов.

Номинальная (максимальная длительная) мощность турбоагрегата Nном - это мощность, которую развивает турбина при длительной работе (паспортная характеристика).

Nэк - это мощность, при которой обеспечивается работа с максимальным КПД. Для конденсационных турбин: N ном = N эк . Для остальных: N ном > N эк (на 10÷20%). При работе на N эк режим работы стационарный, расход пара - нормальный, параметры - расчетные.

Максимальная перегрузочная мощность - это наибольшая возможная мощность, при которой может работать турбина в течение определенного заводом-изготовителем времени.

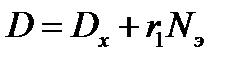

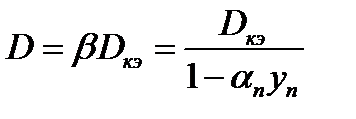

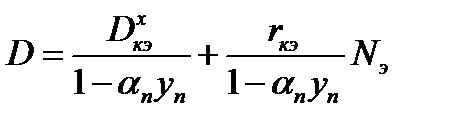

D , Q , B , η = f ( N э ) - энергетические характеристики турбоагрегата.

D = f ( N э ) - паровая характеристика:

D х - расход пара на холостой ход турбины

Теоретическая характеристика

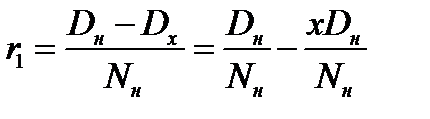

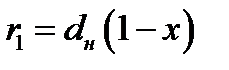

- удельный (относительный) прирост расхода пара (тангенс угла наклона паровой характеристики).

- удельный (относительный) прирост расхода пара (тангенс угла наклона паровой характеристики).

тогда

тогда  где

где

- удельный номинальный расход пара

- удельный номинальный расход пара

где  - коэффициент нагрузки

- коэффициент нагрузки

Тогда

При отсутствии потерь в турбине (х=0) удельный расход пара во всех режимах равен номинальному. Удельный расход пара при росте нагрузки растет.

Графическая зависимость между мощностью турбины, расходом пара на турбину и расходами пара в отборы называется диаграммой режимов.

где:  - расход пара в конденсационном режиме при выключенном отборе.

- расход пара в конденсационном режиме при выключенном отборе.

- для одного отбора

- для одного отбора

где:  - удельный прирост расхода пара при выключенном отборе, а

- удельный прирост расхода пара при выключенном отборе, а

- расход пара на холостом ходу

- расход пара на холостом ходу

1.1.16. Тепловая схема ТЭС

Тепловая схема ТЭС - условное изображение взаимного расположения агрегатов и аппаратов станции, участвующих в технологическом процессе выработки тепловой и электрической энергии.Различают принципиальную и полную тепловую схему. А суть проектирования ТЭС заключается в разработке полной тепловой схемы.

Процесс разработки проходит в несколько этапов:

1) определение типа (КЭС, ТЭЦ) и мощности ТЭС как энергетической установки, предназначенной для покрытия потребности в тепловой и электрической энергии определенного потребителя;

2) выбор цикла и начальных параметров;

3) выбор типа, количества, единичной мощности турбоагрегатов; выбор типа, количества, единичной мощности котельных агрегатов;

4) разработка и составление принципиальной тепловой схемы;

5) расчет принципиальной тепловой схемы;

6) выбор вспомогательного оборудования;

7) составление полной тепловой схемы станции со схемами всех паропроводов пара, питательной воды и вспомогательными трубопроводами.

Принципиальная тепловая схема отражает:

1) все этапы преобразования энергии, выделившейся при сжигании топлива, в тепловую и электроэнергию.

2) показывает взаимную связь основных элементов станции;

3) отражает все основное и вспомогательное оборудование, а также оборудование для отпуска тепла внешним потребителям.

На схеме отмечаются параметры, расходы и направления потоков теплоносителей в основных узлах и элементах схемы.

При разработке принципиальной тепловой схемы решаются следующие задачи:

- регенеративный подогрев питательной воды до оптимальной температуры на основании технико-экономических расчетов;

- удаление газов из потоков питательной, сетевой, добавочной воды;

- восполнение потерь теплоносителей в основном цикле паротурбинной установки и вспомогательных устройствах;

- выбор вида параметров и оптимальной схемы отпуска тепла внешним потребителям;

- рациональное использование внешних потоков пара и дренажей в тепловой станции;

- рациональное использование вторичных энергоресурсов промышленного предприятия в тепловой схеме станции.

Полная (развернутая) тепловая схема включает все тепловое оборудование (как основное, так и резервное),трубопроводы всех видов, соединяющие все элементы станции, всю запорную и регулирующую арматуру. Она решает задачи:

1. выбор схемы главных трубопроводов, их диаметра и количества параллельных линий, расстановка на них запорной и регулирующей арматур (паропроводы от ПК до турбины, паропроводы регенеративных отборов от турбины до регенеративных подогревателей и до внешних потребителей, трубопровод питательной воды от деаэратора до питательного насоса и ПК);

2. выбор схемы вспомогательных трубопроводов (все дренажные, продувочные, трубопроводы добавочной воды, обратной сетевой воды, циркуляционной воды)

3. выбор пусковых схем и трубопроводов, позволяющих обеспечить пуск паротурбинной установки из холодного состояния.

1.1.17. Техническое водоснабжение ТЭС

Техническое водоснабжение ТЭС необходимо для обеспечения надежной и бесперебойной работы. В систему технического водоснабжения входят - источник, подводной и отводной каналы, насосные и охладители.

Существующие типы систем технического водоснабжения ТЭС:

- прямоточное снабжение;

- оборотные системы технического водоснабжения

- смешанные системы.

Основные потребители систем технического водоснабжения:

1. Конденсаторы турбин - это 90% потребности станции в воде.

2. Газоохладители.

3. Маслоохладители.

4. Охлаждение подшипников технологического оборудования.

5. Гидрозолошлакоудаление.

6. Газоочистка.

7. Хозяйственно-бытовые нужды (Подпитка ТС, Питьевой и пожарный водопровод).

Выбор системы технического водоснабжения осуществляется с учетом следующих факторов:

- наличие вблизи предполагаемого места станции достаточного источника воды и достаточность его технического водоснабжения станции. (дебет реки должен в 3-5 раз превышать потребности станции);

- удаленность источника водоснабжения от станции и разность геодезических уровней площадки станции и уровня воды в источнике;

- при отсутствии или невозможности использования естественных водоемов следует предусмотреть использование искусственных водоемов;

- условия работы ТЭС, определяющие необходимый расход на основании технико-экономических расчетов;

- качество воды в источнике (Жо, температура воды должна быть менее 30°С, возможность забора глубинных вод).

Обычно применяются различные схемы водоснабжения ТЭС. Рассмотрим их подробнее. Наиболее простая – это прямоточная схема, которую представляет рисунок 1.4..