Рис. 1.2. Диаграмма T-S воды в цикле Ранкина.

Плавная или пограничная кривая в Т-S-диаграмме воды является разделительной, при энтропии и температуре, соответствующим точкам, лежащим на диаграмме выше этой линии, существует только пар, ниже пароводяная смесь.

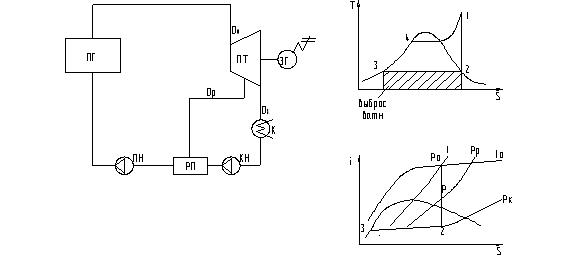

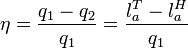

На рис. 1.3 видно, что цикл Ранкина состоит из следующих процессов:

- линия 4-5-6-1 представляет собой изобар у; в течение этого процесса происходит нагрев и испарение воды, а затем перегрев пара; при этом затрачивается теплота q1;

- линия 1-2 представляет собой адиабат у; в течение этого процесса происходит расширение пара в турбине, что вызывает её вращение с выполнением полезной работы (  );

);

- линия 2-3 представляет собой изобар у; в течение этого процесса происходит конденсация отработанного пара с отводом теплоты q2 охлаждающей водой;

- линия 3-4 представляет собой адиабат у; в течение этого процесса происходит сжатие сконденсировавшейся воды до первоначального давления в парогенераторе с затратой работы (  ).

).

Термодинамические исследования цикла Ранкина показывают, что его эффективность в большей степени зависит от величин начальных и конечных параметров (давления и температуры) пара.

.

.

Теперь рассмотрим более подробно, какие термодинамические состояния проходит рабочее тело (вода) в самом применяемом цикле Ранкина с перегревом пара.

После выхода из турбины влажный пар полностью конденсируется в конденсаторе по изобаре 2-3 при заданном давлении P2=const (до точки 3). Затем вода сжимается насосом от давления P2 до давления P1 (в точке 4). Этот адиабатный процесс изображен в T-S-диаграмме справа вертикальным отрезком 3-4.

Длина отрезка 3-4 в T-S-диаграмме весьма мала, так как в области жидкости, изобары (линии постоянного давления) в T-S-диаграмме проходят очень близко друг от друга. Благодаря этому при изоэнтропийном (при постоянной энтропии) сжатии воды температура воды возрастает менее, чем на 2-3ºС. В этом случае можно с хорошей степенью приближения считать, что в области жидкости изобары воды практически совпадают с левой пограничной кривой. Поэтому зачастую при изображении цикла Ранкина в Т-S-диаграмме изобары в области жидкости изображают сливающимися с левой пограничной кривой. Малая величина отрезка адиабаты 3-4 свидетельствует о малой работе, затрачиваемой насосом на сжатие воды. Малая величина работы сжатия по сравнению с величиной работы, производимой водяным паром в процессе расширения 1-2, является важным преимуществом цикла Ранкина.

Далее из насоса вода под давлением P1 поступает в барабан сепаратор, а затем в котёл, где к ней в изобарно (процесс 4-5 при P1=const) подводится тепло. Вначале вода в котле нагревается до кипения (участок 4-5 изобары при P1=const) а затем, по достижении температуры кипения, происходит процесс парообразования (участок 5-6 изобары при P1=const). Затем происходит перегрев пароводяной смеси в котле или специальном перегревателе до штатной температуры (участок 6-1 изобары P1=const). Перегретая пароводяная смесь поступает в барабан-сепаратор, где происходит разделение воды и пара. Насыщенный пар, из барабан-сепаратора поступает в турбину, а вода в котёл.

Процесс расширения в турбине изображается адиабатой 1-2 (Этот процесс относится к классическому циклу Ранкина в реальной установке процесс расширения пара в турбине несколько отличается от классического). Далее отработавший в турбине влажный пар поступает в конденсатор и на том цикл термодинамических превращений пара замыкается.

С точки зрения термического к.п.д. цикл Ранкина представляется менее выгодным, чем уже знакомый нам цикл Карно, поскольку степень заполнения цикла (равно как и средняя температур подвода тепла) для цикла Ранкина оказывается меньше, чем в случае цикла Карно. Однако с учетом реальных условий осуществления экономичность цикла Ранкина оказывается выше экономичности соответствующего цикла Карно во влажном паре.

Цикл Ранкина с перегревом пара является основным циклом теплосиловых установок, применяемых в современной теплоэнергетике. Перегрев пара производится в специальном устройстве ТЭС - пароперегревателе, где пар нагревается до температуры, превышающей температуру насыщения при данном давлении P1. В этом случае средняя температура подвода тепла увеличивается по сравнению с температурой подвода тепла в цикле без перегрева и, следовательно, термический к.п.д. цикла возрастает. В настоящее время цикл Ранкина нашёл широкое применение в современных тепловых электростанциях большой мощности, использующих в качестве рабочего тела водяной пар.

При прохождении цикла Ранкина в обратном направлении (1—6—5—4—3—2—1) он описывает рабочий процесс холодильной машины с двухфазным рабочим телом (то есть претерпевающим в ходе процесса фазовые переходы от газа к жидкости и наоборот). Холодильные машины, работающие по этому циклу, с фреоном в качестве рабочего тела широко используются на практике в качестве бытовых холодильников, кондиционеров и промышленных рефрижераторов с температурой морозильника до −40 °C.

1.1.5. Технико-экономические показатели ТЭС.

У ТЭС существует множество показателей, по которым оценивается эффективность её работы. Главным из них является, конечно, коэффициент полезного действия – КПД как в целом по электростанции, так и по отдельным видам её основного оборудования. Рассмотрим их подробнее.

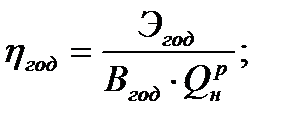

КПД станции брутто определяется соотношением:

где: Э – выработка электроэнергии, Qc – затраты теплоты топлива.

При этом КПД за год может определяеться другим соотношением:

где: Эгод – годовая выработка электроэнергии, Вгод – годовой расход топлива,

Q н р – низшая теплота сгорания топлива.

Эти КПД общие, но они не учитывают расходы энергии на собственные нужды электростанции. Потому-то они и рассматриваются как КПД-брутто.

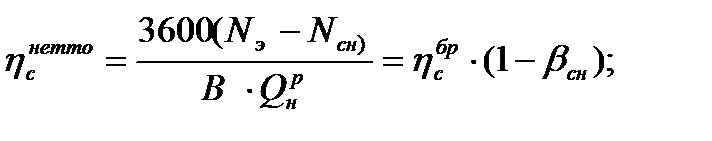

Если обозначить через βсн отношение мощности механизмов электростанции к мощности, вырабатываемой всей электростанцией, то КПД-нетто, т.е. КПД электростанции с точки зрения интересов потребителя, будет равняться:

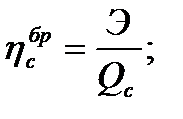

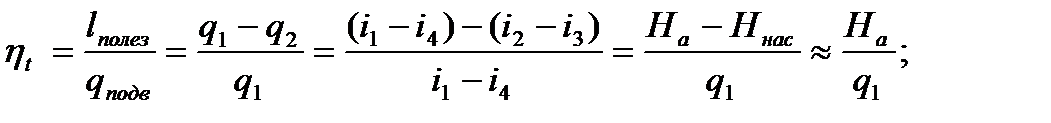

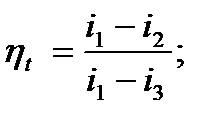

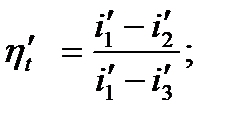

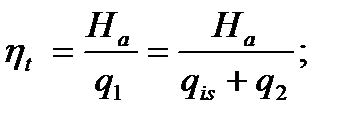

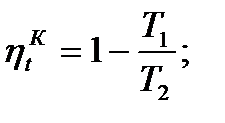

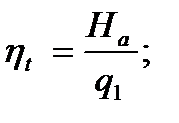

В формировании КПД станции важную роль играет термический КПД турбины. Этим термином обозначается отношение полезной работы цикла к затраченной теплоте Тогда термический КПД турбины.:

где: На – имеющийся теплоперепад в турбине (адиабата),

Ннас – погашение энтальпии в насосе.

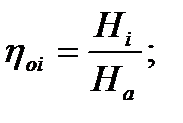

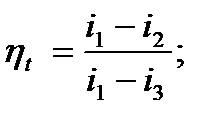

Термический КПД турбины оценивает эффективность идеального цикла, т.е. кода берётся в расчёт весь располагаемый перепад энтальпии. В реальных условиях из-за потерь энергии потоками в проточной части турбины во входных и регулирующих устройствах, а также протечек пара через уплотнения используется только часть этого перепада, которая обозначается обычно как Hi. Отношение использованного перепада энтальпии Hi к располагаемому Ha (или внутренней работе 1 кг пара в турбине Li к располагаемой работе La) называют внутренним относительным КПД турбины и обозначается как  .

.

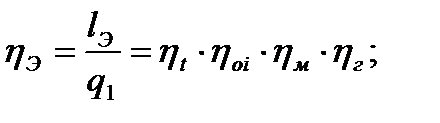

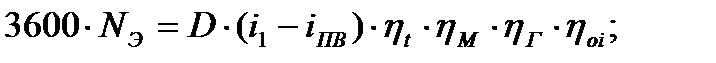

Его величина характеризует совершенство проточной части турбины. Обычно этот КПД находится в пределах 0,80–0,90. А для современных мощных турбин при номинальной нагрузке он находится в пределах 0,80 – 0,90. Тогда КПД турбоустановки в общем виде принимает вид:

где ηм – механический КПД (0,97-0,99); ηг – КПД электрогенератора.

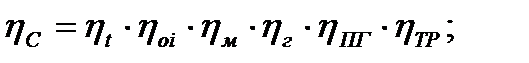

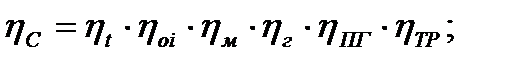

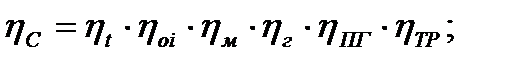

Тогда КПД всей электростанции с, учётом индивидуальных КПД отдельных устройств можно выразить такой формулой:

где: ηПГ – КПД парогенератора; ηТР – КПД трубопроводов.

Рассмотренные нами КПД оценивают различные потери, которые имеют место непосредственно в турбине и в генераторе. В реальной энергетической установке наряду с этими потерями имеются потери тепла в парогенераторе, паровом котле, в теплообменных устройствах, паропроводах и т.п. Их тоже надо учитывать при оценке общего КПД станции. Поэтому формулы в общем случае индивидуальны для КПД каждой станции и зависят как от типа станции, так и от её конкретной конструкции.

1.1.6. Оценка тепловой экономичности для ТЭЦ.

Тепловая экономичность ТЭС характеризуется значениями КПД удельного расхода тепла и удельного расхода условного топлива, который и является для ТЭС основным показателем. В расчётах обычно рассматривают удельный расход тепла на турбогенераторную установку - q э и удельный расход тепла по всей электростанции - q ст . Эти величины определяются из выражений:

q э =3600·Q0/Na; q ст =3600·Qст/Nэ,

где q э и q ст выражаются в килоДжоулях на 1 кВт·час.

Сопоставляя эти выражения с более ранними можно получить:

q э =3600·Q0/𝛈э q ст =3600·Qст/

Удельный расход топлива - b и удельный расход условного топлива - bу (с низшей теплотой сгорания, равной 29300 кДж/кг), являющийся основными показателями экономичности электростанции на органическом топливе, определяются по формулам, соответственно:

b = B/Nэ; bу = 0,123/

где b и bу измеряются в кг/кДж.

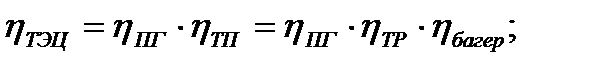

По принятой методике считается, что на выработку тепловой энергии идет расход топлива, как в случае, если бы тепловая энергия отпускалась непосредственно из парогенератора. Тогда коэффициент полезного действия ТЭЦ будет определяться по формуле:

1.1.7. Показатели общей экономичности.

Основными показателями экономичности электростанции являются удельные капитальные затраты по сооружению электростанции, себестоимость электрической и тепловой энергии и удельные приведенные затраты. Если Кст – полная стоимость электростанции, а Nэ – электрическая мощность брутто, то так называемая установленная мощность, то удельные капиталовложения, выраженные в руб/кВт, будет определяться следующим соотношением:

kст = Кст/Nэ.

Эту величину принято называть стоимостью 1 кВт установленной мощности. Стоимость 1 кВт установленной мощности существенно зависит от типа электростанции, параметров пара и теплоносителя, единичной мощности парового котла, парогенератора, турбогенератора, и всех других рабочих механизмов станции, а также от общей мощности электростанции. Для электростанций одного и того же типа и параметров увеличение единичной мощности основных агрегатов и мощности электростанции в целом приводит к уменьшению стоимости 1 кВт установленной мощности.

Себестоимость электроэнергии в (грн/кВт·час), отпускаемая с шин электростанции определяется выражением:

Сэ = Uгод/Энгод

В технико-экономических расчётах годовые издержки разделяют на:

- издержки на топливо;

- издержки, связанные с амортизационными отчислениями для полного возмещения основных капиталовложений, на текущий и капитальный ремонт и модернизацию оборудования;

- издержки на эксплуатационные расходы (заработная плата обслуживающего персонала электростанции, социальное страхование);

- издержки на вспомогательные материалы;

- издержки на услуги вспомогательных производств;

- прочие общественные расходы.

1.1.8. Влияние начальных параметров пара

на тепловую экономичность станции.

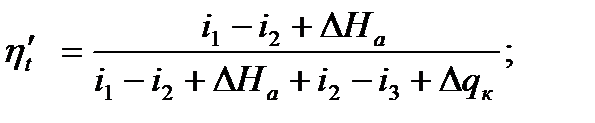

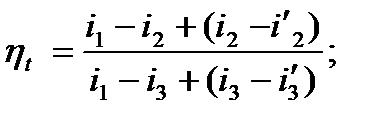

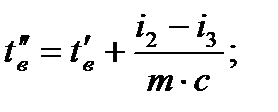

Под начальными параметрами понимают температуру и давление. Влияние начальной температуры пара можно определить по следующим формулам:

где Δ q к – потери в конденсаторе;

| to | 300 | 400 | 500 | 600 |

| η t | 39.5 | 41 | 42.5 | 44.2 |

Итак, с ростом температуры КПД станции увеличивается. Но to =545ºС – это предельная начальная температура, которая обусловлена жаростойкостью материалов. Чтобы увеличить КПД станции нужно переходить на другие стали. А для приемлемого срока эксплуатации турбины, влажность пара должна быть w=10-12% в последних ступенях турбины, чтобы свести влияние эрозии лопаток турбины к минимуму.

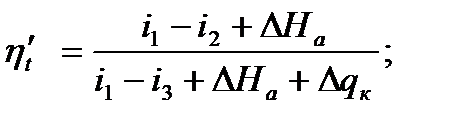

Влияние начального давления пара можно определить по следующим формулам:

где q1 – затраты для получения пара.

где q1 – затраты для получения пара.

Имеющийся теплоперепад с ростом давления сначала увеличивается, а затем уменьшается.

Таким образом, термический КПД с ростом начального давления увеличивается до тех пор, пока относительное уменьшение имеющегося теплоперепада не превышает относительное уменьшение затрат теплоты на получение 1 кг пара.

Также вводится понятие сопряженных параметров пара, которые обеспечивают оптимальное значение влажности и максимальные значения η0 i , η t. Эти параметры можно найти в справочниках. Максимальный КПД при Р0=13 МПа, t 0=545ºС. Для унификации оборудования вводится понятие стандартных параметров пара (в числителе - параметры на выходе из котла, в знаменателе – на входе в турбину):

Давление Температура

4,0/3,5; 440/435;

10/9; 540/535;

14/13; 545/540;

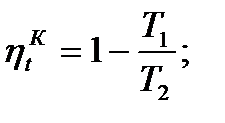

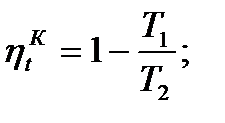

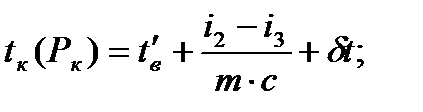

Рассмотрим влияние конечного давления пара на экономичность ТЭС. Но сначала дадим определение: конечное давление пара – это давление на выходе из турбины, которое равно давлению в конденсаторе. А давление в конденсаторе, обычно обозначаемое через Рк, – это давление насыщения. А величину влияния конечного давления пара на экономичность ТЭС можно определить по следующим формулам:

Т2=Тк ;

Т2=Тк ;

Уменьшение температуры в конденсаторе приводит к увеличению η t к.

С уменьшением давления в конденсаторе η t цикла Ренкина увеличивается.

| Рк, кПа | 100 | 50 | 10 | 3 | 1 |

| η, % | 30 | 36 | 40 | 44 | 46 |

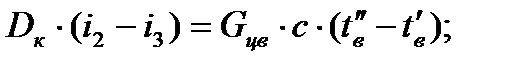

Уравнение теплового баланса конденсатора:

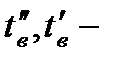

где: G цв – расход циркуляционной воды,  температуры воды в конденсаторе, на выходе и на входе соответственно;

температуры воды в конденсаторе, на выходе и на входе соответственно;

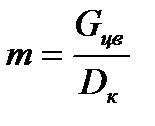

Введём величину  - кратность циркуляции. Тогда

- кратность циркуляции. Тогда

Рк ~3-4 кПа, на ТЭЦ Рк =10 кПа. Тогда величина недогрева δ t=3-6ºC.

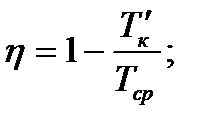

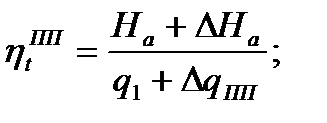

Рассмотрим теперь влияние промежуточного перегрева пара на эффективность ТЭС. Промежуточный перегрев пара на ТЭС используется, потому что он приводит к уменьшению влажности пара в последних ступенях турбины и, следовательно, к увеличению относительного внутреннего КПД. Промежуточный перегрев пара приводит также к увеличению термического КПД.

где: Тср – средняя температура подвода теплоты.

С уменьшением давления перегретого пара затраты уменьшаются (ΔqПП увеличивается).

Затраты теплоты пара на перегрев пара в промежуточный пароперегревателе с уменьшением давления пара увеличиваются, а располагаемый теплоперепад с уменьшением давления пара в промежуточном пароперегревателе от начального к конечному сначала увеличивается, затем, начиная с какого-то давления, падает. Промежуточный перегрев обеспечивает максимальный термический КПД. Увеличение имеющегося теплоперепада даёт больше затрат теплоты на промежуточный перегрев пара.

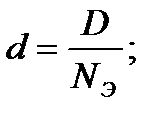

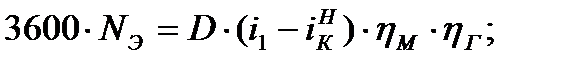

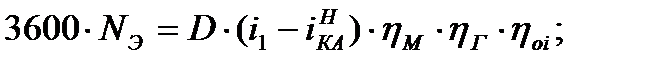

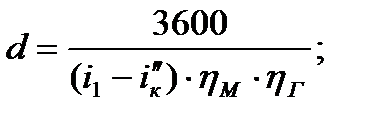

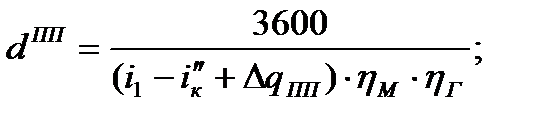

При этом удельный расход пара

;

;

(3-4 кг/кВт);

(3-4 кг/кВт);

Отсюда - d ПП < d.

Рассмотрим теперь влияние регенеративного подогрева питательной воды на эффективность станции. Схема включения регенеративного нагревателя питательной воды показана на рисунке 1.3. Расчёты показывают, что такая схема увеличивает термический КПД на 13-20%.