Часть 1. Тепловые электростанции

Согласно общепринятому определению, тепловые электростанции (ТЭС) – это электростанции, вырабатывающие электроэнергию посредством преобразования химической энергии сгорающего топлива в механическую энергию вращения ротора электрогенератора. А затем в магнитном поле статора электрогенератора эта энергия преобразуется в электрическую энергию. Первые ТЭС появились еще в конце XIX века в Нью-Йорке (1882 год), а в 1883 году первая тепловая электростанция была построена в России (С.Петербург). С момента своего появление, именно ТЭС получили наибольшее распространение, учитывая все увеличивающуюся энергетическую потребность наступившего техногенного века. Вплоть до середины 70-х годов прошлого века именно эксплуатация ТЭС являлась доминирующим способом получения электроэнергии. Среди получаемой во всем мире электроэнергии ТЭС вырабатывают 73-75%.

1.1.ОБЩАЯ СХЕМА И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЭС

1.1.1. Главные особенности ТЭС

Процесс выработки электроэнергии на ТЭС в самом общем виде можно разбить на ряд последовательных этапов. Вначале топливо сжигается в специальной камере сгорания (паровом котле). При этом выделяется большое количество тепла, которое превращает воду, циркулирующую по специальным системам труб расположенным внутри котла, в пар. Этот пар высокого давления направляется в паровую турбину. Там он вращает ротор турбины, которая передает энергию вращения на вал электрогенератора, который и вырабатывает электрический ток.

Система пар/вода замкнута. Пар после прохождения через турбину конденсируется в конденсаторе, т.е. вновь превращается в воду. Эта вода дополнительно проходит через систему подогревателей и вновь попадает в паровой котел. По такой схеме работают все ТЭС.

1.1.2. Классификация ТЭС

Все ТЭС в зависимости от назначения можно разделить на несколько классов. К 1-му классу можно отнести ТЭС двух типов, отличающиеся по виду отпускаемой энергии.

Первый тип - это ТЭС, отпускающие потребителю только электрическую энергию. Они оснащаются турбинами конденсационного типа и поэтому часто называются КЭС. К ТЭС этого типа относят и Государственные районные электростанции (ГРЭС). Они крупные и имеют КПД=35-40%.

Второй тип - это ТЭС, отпускающие потребителю вместе и электрическую, и тепловую энергию. Их называют теплоэлектроцентралями (ТЭЦ). На них энергия топлива используется более полно. Поэтому у них КПД выше, чем на КЭС, и составляет 60-70%. ТЭЦ бывают двух типов: промышленные и отопительные. Промышленные ТЭЦ работают исключительно для удовлетворения потребности в тепловой энергии какого-либо предприятия. Отопительные ТЭЦ предназначены для отопления жилых районов, городов. Зимой они работают по графику, а летом переходят на конденсатный режим.

Ко 2-му классу можно отнести ТЭС тоже двух типов, отличающиеся по технологической структуре:

Первый тип - это ТЭС с блочной структурой основного оборудования. Используется несколько блоков. Принципиальная схема не зависит от блоков. Количество парогенераторов равно количеству турбин. Эта структура появилась 30-40 лет назад. Причины: переход на промежуточный перегрев пара для увеличения КПД установки; необходимость упрощения схем паропроводов; требование надежной автоматизации и регулирования основных агрегатов и вспомогательного оборудования;

Второй тип - это ТЭС неблочной структуры, с поперечными связями и общим паровым трансфером. На таких ТЭС количество парогенераторов не равно количеству турбин.

К 3-му классу можно отнести ТЭС тоже четырёх типов, отличающиеся по типу теплового двигателя:

- ТЭС с паротурбинными установками (КПД до 40%);

- ТЭС с газотурбинными установками (КПД=30-33%).

- ТЭС с парогазовыми установками (КПД=50-55%).

- ТЭС с двигателями внутреннего сгорания.

К 4-му классу можно отнести ТЭС трёх типов, отличающиеся по виду используемого топлива:

- угольные ТЭС;

- газовые ТЭС (больше всего);

- мазутные ТЭС.

К 5-му классу можно отнести ТЭС всего двух типов, отличающиеся по типу парогенератора:

- ТЭС с прямоточным парогенератором;

- ТЭС с барабанным парогенератором.

К 4-му классу можно отнести ТЭС четырёх типов, отличающиеся по величине начальных параметров пара:

- ТЭС со сверхкритическими параметрами пара (Р>22 МПа);

- ТЭС с высокими параметрами пара (Р>16 МПа);

- ТЭС со средними параметрами пара (Р>4 МПа);

- ТЭС с низкими параметрами пара (Р<4 МПа).

К 5-му классу можно отнести ТЭС трёх типов, отличающиеся по мощности.

- ТЭС большой мощности (Nуст>1000 МВт);

- ТЭС средней мощности (>1000 МВт Nуст>160 МВт);

- ТЭС малой мощности (Nуст<160 МВт).

К 6-му классу можно отнести ТЭС трёх типов, отличающиеся по типу часов использования установленного оборудования:

- базовые ТЭС (Туст>5000 час/год);

- полупиковые ТЭС (Туст от 5000 до 1500-2000 час/год);

- пиковые ТЭС (Туст <1500-2000).

К 7-му классу можно отнести ТЭС двух типов, отличающиеся по способу водоснабжения:

- ТЭС прямоточным водоснабжением;

- ТЭС с обратным водоснабжением.

1.1.3. Принципиальная технологическая схема пылеугольной ТЭС.

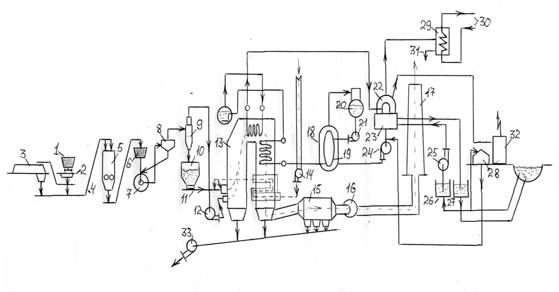

В качестве более подробного примера на рисунке 1.1 приводится принципиальная технологическая схема пылеугольной ТЭС.

Рис. 1.1. Принципиальная технологическая схема пылеугольной ТЭС: 1-вагоны;

2-разгрузочное устройство;3-угольный склад станции; 4-конвееры; 5-дробильное отделение; 6-бункер сырого угля;7-мельницы (уголь до пыли); 8-сепаратор угольной пыли;9-циклон; 10-бункер угольной пыли; 11-питательное устройство;

12-мельничный вентилятор; 13-топка котла; 14-вентилятор; 15-золоуловитель;

16-дымосос:17-дымовая труба;18-регенеративный ПВД;19-регенеративный ПНД;

20-деаэраторы; 21-питательный насос;22-паровая турбина; 23-конденсатор;

24-конденсатный насос; 25-циркуляционный насос; 26-подводящий водовод;

27-сбросной водовод; 28-цех ХВО; 29-сетевой бойлер; 30-прямая и обратная ветви теплосети; 31-возврат конденсата; 32-повышающие трансформаторы и открытые распределительные устройства; 33-багерные насосы.

Из этой схемы виден основной цикл её работы. Топливо в железнодорожных вагонах (1) поступает к разгрузочным устройствам (2), откуда с помощью ленточных транспортёров (4) направляется на склад (3), со склада топливо подаётся в дробильную установку (5). Имеется возможность подавать топливо в дробильную установку и непосредственно от разгрузочных устройств. Из дробильной установки топливо поступает в бункера сырого угля (6), а оттуда через питатели – в пылеугольные мельницы (7). Угольная пыль пневматически транспортируется через сепаратор (8) и циклон (9) в бункер угольной пыли (10), а оттуда питателями (11) к горелкам. Воздух из циклона засасывается мельничным вентилятором (12) и подаётся в топочную камеру котла (13).

Газы, образующиеся при горении в топочной камере, после выхода из неё проходят последовательно газоходы котельной установки, где в пароперегревателе (первичном и вторичном, если осуществляется цикл с промежуточным перегревом пара) и водяном экономайзере отдают теплоту рабочему телу, а в воздухоподогревателе – подаваемому в паровой котёл воздуху. Затем в золоуловителях (15) газы очищаются от летучей золы и через дымовую трубу (17) дымососами (16)выбрасываются в атмосферу.

Шлак и зола, выпадающие под топочной камерой, воздухоподогревателем и золоуловителями, смываются водой и по каналам поступают к багерным насосам (33), которые перекачивают их на золоотвалы.

Воздух, необходимый для горения, подаётся в воздухоподогреватели парового котла дутьевым вентилятором (14). Забирается воздух обычно из верхней части котельной и (при паровых котлах большой производительности) снаружи котельного отделения.

Перегретый пар от парового котла (13) поступает к турбине (22).

Конденсат из конденсатора турбины (23) подаётся конденсатными насосами (24) через регенеративные подогреватели низкого давления (18) в деаэратор (20), а оттуда питательными насосами (21) через подогреватели высокого давления (19) в экономайзер котла.

Потери пара и конденсата восполняются в данной схеме химически обессоленной водой, которая подаётся в линию конденсата за конденсатором турбины.

Охлаждающая вода подаётся в конденсатор из приемного колодца (26) водоснабжения циркуляционными насосами (25). Подогретая вода сбрасывается в сбросной колодец (27) того же источника на некотором расстоянии от места забора, достаточном для того, чтобы подогретая вода не подмешивалась к забираемой. Устройства для химической обработки добавочной воды находятся в химическом цехе (28).

В схемах может быть предусмотрена небольшая сетевая подогревательная установка для теплофикации ТЭС и прилегающего посёлка. К сетевым подогревателям (29) этой установки пар поступает от отборов турбины, конденсат отводится по линии (31). Сетевая вода подводится к подогревателю и отводится от него по трубопроводам (30).

Выработанная электрическая энергия отводится от электрического генератора к внешним потребителям через повышающие электрические трансформаторы.

Для снабжения электроэнергией электродвигателей, осветительных устройств и приборов ТЭС имеется электрическое распределительное устройство собственных нужд (32).

1.1.4. Цикл Ранкина

На современных ТЭС во время их работы в штатном режиме рабочее тело последовательно изменяет своё термодинамическое состояние по термодинамическому циклу Ранкина. Обычно в качестве рабочего тела в данном цикле используется вода.

Цикл Ранкина носит имя Вильяма Джона Макуорна Ранкина (1820 - 1872), шотландского инженера и физика. Он был одним из основателей термодинамики как науки и сам внес в неё огромный вклад. В частности, Ранкин разработал полную Теорию парового двигателя. Его учебники по науке и технической практике были выпущены ещё в 1850 и 1860 гг. и пользовались большим успехом в течение многих десятилетий после их публикации. Ранкин был избран членом Королевского общества в 1853 году и стал профессором гражданского строительства и механики при университете Глазго в 1855 году. В настоящее время он считается одним из самых выдающихся инженеров и физиков XIX века.

Но прежде, чем мы перейдём к рассказу о цикле Ранкина, напомним о двух главных условиях работы всех тепловых машин, с которыми мы познакомились ещё на первом курсе обучения. Первое - тепловая машина всегда работает в определенном перепаде температур, а это означает, что для работы такой машины необходим иметь, по крайней мере, 1 источник теплоты и 1 приемник теплоты. Второе - любая тепловая машина должна работать циклично, т.е. рабочее тело, совершая за определенный промежуток времени ряд процессов расширения и сжатия, должно всегда возвращаться в исходное состояние. Эти замечания в полной мере относятся и к тепловым машинам, работающим по циклу Ранкина.

Теперь расскажем в общем виде те метаморфозы, которые происходят с рабочим телом в цикле Ранкина. На первом его этапе в паровом котле рабочее тело (вода) нагревается до кипения и образования пароводяной смеси. Далее эта смесь поступает в барабан-сепаратор где происходит разделение пара и воды. Полученный пар направляется в паровую турбину. Там он, расширяясь адиабатически, давит на лопатки турбины и заставляет её крутиться с заданной скоростью, т.е. совершает работу по раскручивании турбины. Турбина крутит электрогенератор, который и преобразует механическую работу пара по раскручивании турбины в электричество.

Из турбины отработанный пар направляется в конденсатор. Там он передаёт оставшуюся в нём тепловую энергию охлаждающей воде, проходящей через конденсатор. Этот процесс продолжается до тех пор, пока пар полностью не конденсируется. Полученный конденсат непрерывно засасывается насосом из конденсатора, сжимается и направляется вновь в барабан-сепаратор. На этом рабочий цикл рабочего тела заканчивается.

Конденсатор играет двоякую роль. Во-первых, он имеет паровое и водяное пространство, которые разделяются непроницаемой поверхностью. Как раз через неё происходит теплообмен между отработавшим паром и охлаждающей водой. Поэтому конденсат пара может быть использован в качестве идеальной воды, не содержащей растворенных солей. Во-вторых, в конденсаторе вследствие резкого уменьшения удельного объема пара при его превращении в капельно-жидкое состояние наступает вакуум, который будучи поддерживаемым в течение всего времени работы установки, позволяет пару расширяться в турбине еще примерно на одну атмосферу (Рк  0,04-0,06 бар) и совершать за счет этого дополнительную работу.

0,04-0,06 бар) и совершать за счет этого дополнительную работу.

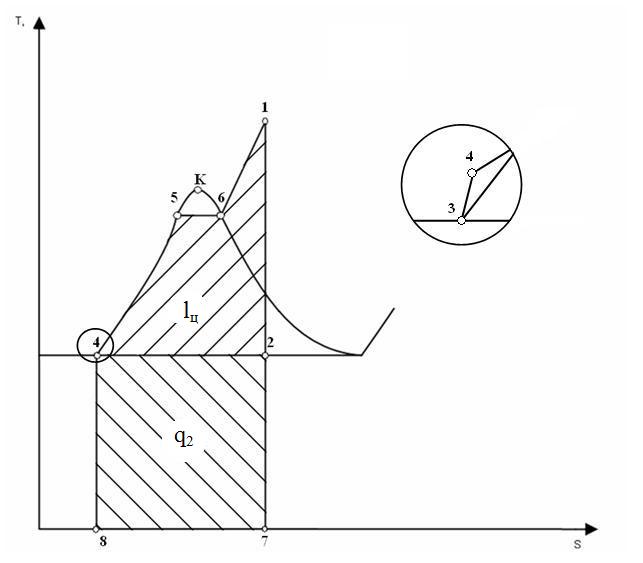

На рисунке 1.3 приводится (Т-S)-диаграмма (Температура-Энтропия) для цикла Ранкина.